Педагогическая мысль средневекового востока

Развитие педагогической мысли в обширном регионе (Иран, часть Средней Азии, Сирия, Египет и Северная Африка), завоеванном в VII-VIII вв. арабами, отмечено печатью ислама. Духовные ценности, заключенные в Коране, определяли религиозные и нравственные принципы воспитания и образования. Ислам - последняя по возникновению из мировых религий - складывался под влиянием христианства. Многие каноны Корана имеют сходство с библейскими нравственными заповедями.

Ислам вырос на базе взаимосвязанных культур стран Арабского халифата, Византии, Индии, Китая. Арабское завоевание не означало полного разрыва с культурными и педагогическими традициями эллинизма и Византии. Исламский мир воспринял и освоил античную философию, в частности идеи Платона и Аристотеля, заимствовав из нее рационалистический взгляд на человека.

Эволюция культуры, образования, педагогической мысли исламского средневекового мира прошла ряд этапов. В раннюю эпоху (VII-X вв.) проблемы воспитания в исламском мире специально не рассматривались. Первые трактаты по воспитанию появляются в XI в. (Авиценна, Абу Хамид аль Газали и др.).

Время своеобразного восточного Ренессанса наступило в IX-XII вв. Вырос престиж знаний. Арабо-мусульманские ученые глубоко изучили философско-педагогическое наследие Античности. Выдвигались идеи гармоничного развития личности. Мыслители Востока пытались проникнуть в суть природы человека. Они стремились учесть социальные и биологические детерминанты воспитания. Особое значение придавалось общественной сущности человека. Главная цель воспитания виделась прежде всего в обретении высоких духовных и нравственных качеств.

Мыслители Арабского Востока посвятили свои труды разработке проблемы гармонического развития личности. Они сами были эталоном подобной гармонии и осуждали как образованных негодяев, так и благочестивых невежд.

Открывает список ученых-энциклопедистов Исламского мира основатель арабской философии Абу Юсуф Якуб ибн Исхак Кинди (801-873). Он предложил концепцию четырех видов интеллекта: актуального, потенциального, приобретенного и проявляющегося. Считая науку выше религии, Кинди полагал, что в процессе воспитания надо формировать не мусульманский фанатизм, а высокий интеллект.

Арабский мир высоко чтил ученого и философа Аль Фараби (870-950). Аль Фараби глубоко и оригинально рассматривал основные педагогические проблемы. Противник клерикализма, он утверждал, что лишь безумцы могут полагать, что высшее благо находится вне существующего мира. Цель воспитания, по Фараби, - подвести человека к этому благу через поощрение стремления совершать добрые дела. Осознать, что именно является добрым или злым, помогают знания.

Фараби предложил систему приемов воспитания добродетелей. Приемы делились на "жесткие" и "мягкие". Если воспитанник проявляет желание учиться, трудиться и совершать добрые поступки, уместны мягкие методы. Ели же подопечный педагога злобен, нерадив, своенравен, вполне оправданы наказания - "жесткое" воспитание.

В более чем ста пятидесяти трактатах другого выдающегося мыслителя Востока алъ Бируни (970-1048) во множестве содержатся важные и плодотворные педагогические идеи: наглядности и системности, развития познавательных интересов и др. Бируни утверждал, что главная цель воспитания -нравственное очищение от бесчеловечных обычаев, фанатизма, безрассудства, жажды властвовать.

Названный современниками "владыкой наук", советник правителей разных стран Ближнего и Среднего Востока Ибн Сина (Авиценна в латинской транскрипции) (980-1037) немало лет посвятил преподавательской деятельности и оставил множество работ, среди которых выделяется "Книга исцеления". В нее вошли имеющие прямое отношение к педагогической теории трактаты "Книга о душе", "Книга знаний", "Книга указаний и наставлений".

Ибн Сина мечтал о всеобъемлющем воспитании и развитии, и прежде всего, средствами музыки, поэзии, философии. Такой путь виделся в организации совместной учебы воспитанников, внесении духа соперничества. Совместное обучение должно было проходить на разных уровнях в соответствии со способностями учеников. Фундаментом всякого образования Авиценна называл овладение чтением и письмом. Общее развитие должно было предшествовать предпрофессиональному и профессиональному обучению.

Как только подросток овладевал грамотой, его следовало готовить к будущей профессии, например, учить составлять отчетность и иные документы. Затем надлежало вводить в собственно профессию: подросток должен был начать трудиться и зарабатывать деньги.

Большое внимание проблемам воспитания уделял один из наиболее выдающихся философов Востока алъ Газали (1056/59-1111). Четырехтомный компендиум ученого "Воскрешение наук о вере" посвящен, в частности, развитию человеческих способностей, приемам наблюдения за детьми с целью их воспитания. Аль Газали подчеркивал необходимость с раннего возраста учить ребенка вести себя за столом, быть неприхотливым в быту, закаляться путем физических упражнений.

Душа ребенка приобретает нужные очертания, если воспитатели, особенно родители, выполняют определенные педагогические рекомендации. Учитель принимает ребенка от родителей и продолжает традиции семейного воспитания. Нравственное начало, полагал аль Газали, формируется путем самовоспитания и подражания мудрым наставникам. По мере приобретения образования, укрепления интеллекта вырастает роль самовоспитания. Самовоспитание начинается с самонаблюдения и самопознания. Наблюдая проступки других, можно увидеть и собственные недостатки и составить суждение о них.

Чтобы преодолевать нравственные пороки, необходимы Божья помощь, долготерпение и постоянные душевные усилия. Если дурная привычка укоренилась слишком сильно, ее можно "проэкранировать", заменив менее вредной, а затем и вовсе избавиться от нее. Возможно при этом применение телесного наказания, хотя увлекаться им не следует. Наказывать надо наедине, чтобы не унижать ребенка в его собственных глазах и глазах окружающих. Предпочтительнее, однако, действовать убеждением, но заботиться о том, чтобы не докучать воспитаннику увещеваниями.

Нравственное самосовершенствование – одна из постоянных тем восточных философов. Она же является ведущей, например, в трактатах по психологии, логике и этике "мудреца мудрецов" ибн Баджа (латинизированное имя Авенпаце (конец XI в.-1139).

К наиболее важным работам можно отнести «Прощальное послание», в котором рассматриваются вопросы о первом двигателе, о цели человека и его соединении с «деятельным разумом», и «Жизнеустроение уединенника». Название последней работы определяет как философ (мудрец) может достичь счастья или обрести высшие интеллектуальные и нравственные добродетели в рамках общества, далекого от совершенства. Достижение единства человека с «деятельным разумом» рассматривается ибн Баджем как счастье.

Популяризатор идей Аристотеля и одновременно оригинальный ученый из Андалузии ибн Рушд (латинизированное имя Аверроэс) (1126-1198) как педагог известен прежде всего благодаря трактату "Система доказательств". Последовательный рационалист, ибн Рушд обосновывал важные дидактические принципы сознательности, научности, наглядности.

Разнообразные идеи о воспитании и образовании содержат более 150 трактатов иранского философа Насирэддина Туей (1202-1273). В его педагогических трудах "Обучение мудрости", "Книга мудрости", "О воспитании обучающихся", "Наставление обучающемуся на пути учебы" и др. представлены размышления о целесообразности гармонии умственного, эстетического и физического воспитания. Знание, полагал Туей, служит тем снадобьем, которым пользуется человек на всем своем жизненном пути. Чтобы заполучить такое снадобье, необходимо четко уяснить цель и способ достижения знания.

Ярким представителем плеяды мыслителей средневекового Востока был арабский ученый Абдуррахман Ибн Халдун (1332-1406). Разделяя взгляды Аристотеля, Ибн Халдун утверждал, что человек реализует себя в отношениях с другими людьми. Упорядочить свои отношения в рамках общества человеку позволяет разум, который формируется в результате наблюдений, обобщений и опыта - "того, чему учит время".

Халдун подчеркивал, что овладение наукой требует систематических интеллектуальных усилий. Научное знание - своеобразный навык, приобретаемый посредством длительных упражнений. Желательно избегать изучение нескольких предметов одновременно. Нужно, чтобы учащиеся переходили от одного предмета к другому. Вначале следует дать краткий очерк предмета, затем сосредоточиться на деталях, а в итоге рассмотреть неясное и спорное. Обучение должно усложняться постепенно, иначе ученик испытывает утомление, теряет надежду овладеть знанием. На высшей ступени образования самым эффективным приемом обучения Ибн Халдун называл дискуссии, полагая, что они наилучшим образом дают навык выражения мысли. Он горячо поддерживал древний обычай приобретать знания в путешествиях, общаясь со многими учителями.

Ибн Халдун органично увязывал обучение с общим развитием, с нравственным воспитанием. Он высоко оценивал, например, обучение математике, логика которой развивает интеллект, воспитывает привычку к аккуратности и дисциплине. Ибн Халдун отвергал традицию, по которой следовало начинать обучение с Корана. Предпочтительней, говорил он, начинать с изучения арабского языка и литературы. Малые дети не в состоянии понять Коран, поэтому, чтобы заставить их учиться, прибегают к насилию, а насилие запугивает, подавляет самостоятельность, порождает лживость.

Главным ретранслятором образованности в Исламском мире являлся арабский язык. Арабская письменность была создана в VII в. на основе арамейского письма. Овладение арабской письменностью было непременным условием для образованного человека и учителя.

По исламской традиции, обучение начиналось в семье. Важной вехой такого обучения являлась церемония бисмаллах. По достижении возраста 4 года, 4 месяца и 4 дня ребенок должен был произнести молитвенное "бисмаллах" и несколько стихов из Корана. Считалось, что ответственность за проступки детей лежит прежде всего на преподавателе. "Начало воспитания моих детей есть твое собственное воспитание", - писал один из родителей, обращаясь к учителю.

По средневековым восточным представлениям, между обучением и воспитанием существовала неразрывная взаимосвязь: без воспитанности знание что огонь без дров, без знания воспитанность - как дух без тела. В обучении и воспитании практиковали поощрения и наказания. Существовал, например, обычай, согласно которому лучший ученик проезжал верхом по улицам, а товарищи осыпали его сладостями. Чаще, однако, использовали наказания. Предусматривалась определенная регламентация наказаний.

Арабский писатель Мухаммед Ибн Сухнун (817-880) в трактате "Поведение учителя" советовал наставникам избегать вспыльчивости и не превращать физическое наказание в избиение.

Так, в соответствии с традицией, число ударов ограничивалось тремя.

Подчеркивалось, что недопустимо применять физическое наказание к детям младше 10 лет, а также поручать исполнение наказания старшему ученику.

Образование в Исламском мире делилось на два уровня (в отдельных странах имелись непринципиальные различия).

В городах и крупных селениях существовали частные религиозные школы начального обучения (китаб). Учитель договаривался с родителями учеников о вознаграждении за свой труд. Плата, как правило, была невысокой. В раннюю эпоху (по крайней мере до XII в.) школы не имели особых помещений; занятия проходили в мечетях, реже в доме или лавке. Учились шесть дней в неделю (кроме пятницы), утром по средам и четвергам повторяли пройденное. Изучали прежде всего арабскую грамоту. Обучение строилось на чтении и запоминании текстов Корана. Применялись также диктанты. Содержание обучения, прежде всего соблюдение канонов ислама, контролировали местные духовные и светские власти. Учителю помогали старшие ученики.

Основное число учеников китаба составляли дети ремесленников, торговцев, состоятельных крестьян. Представители феодальной верхушки предпочитали нанимать домашних учителей. Тогда образование включало не только чтение, письмо и счет, но и рудименты арабской грамматики и литературы. Кроме того, изучали историю, правила этикета, занимались физическими и воинскими упражнениями (плавание, верховая езда, стрельба из лука и пр.).

Второй (высший) уровень образования учащиеся получали с помощью платных учителей или в специальных учебных заведениях. Занятия, как правило, проходили в мечетях (обычно с рассвета до полудня). В больших мечетях могли заниматься десятки ученических групп (кругов), и на занятия приходили сотни юношей. Преподаватель на занятиях сидел на ковре в кругу учеников.

Программа должна была способствовать тому, чтобы из молодого человека формировался благородный мусульманин. Предметы делились на два цикла: традиционные и рациональные (умопостигаемые). К первому циклу относились прежде всего религиозные дисциплины (толкование Корана, интерпретация преданий о жизни пророка Мухаммеда, мусульманское право, богословие). Сюда относились и арабская филология и риторика. Во второй цикл входили каллиграфия, логика, математика, астрономия, свод правил поведения, медицина и другие естественные науки (согласно философским концепциям Аристотелева направления).

Образование второго уровня можно было получить в просветительских кружках - фикх и калам - при мечетях. Изучались шариат (мусульманское право) и теология. Заметным событием в развитии просвещения стали дома мудрости, первые из которых появились в Багдаде при халифе Мамуне (786-833). В домах мудрости собирались и дискутировали крупные ученые. Здесь же сосредоточивались богатые хранилища рукописей.

Главными методами обучения в фикхах, каламах и домах мудрости были чтение и комментирование разнообразной книжной литературы. Ученики под руководством наставника изучали наиболее авторитетные сочинения по тому или иному предмету. Ученик обычно читал, а преподаватель по ходу чтения комментировал. Иногда комментарии переходили в развернутую лекцию. Студенты вели конспекты. Специальные глашатаи время от времени громко произносили то, что учитель считал наиболее важным. Они же выполняли также роль репетиторов и контролеров.

Те, кто приобретали образование высшего уровня, получали и ученую степень - ияз. Порой они имели свидетельства о такой степени от нескольких преподавателей. Власти почти не вмешивались в дело высшего образования, впрочем, в ряде мест, например, Багдаде и Египте, они контролировали соблюдение канонов ортодоксального ислама.

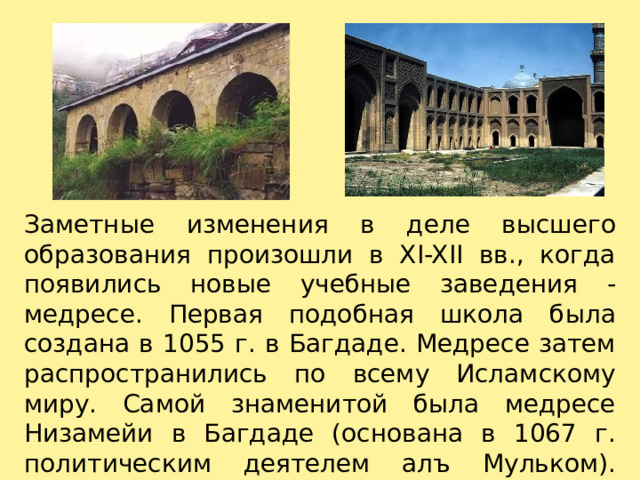

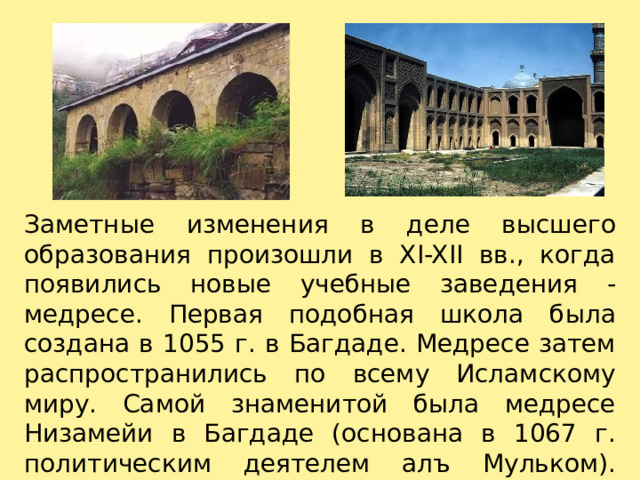

Заметные изменения в деле высшего образования произошли в XI-XII вв., когда появились новые учебные заведения -медресе. Первая подобная школа была создана в 1055 г. в Багдаде. Медресе затем распространились по всему Исламскому миру. Самой знаменитой была медресе Низамейи в Багдаде (основана в 1067 г. политическим деятелем алъ Мульком).

Медресе имели свой устав и статус частных учебных заведений. Постепенно, однако, контроль государства становился все более жестким. Студенты обеспечивались жильем, продовольствием, небольшим денежным пособием. Получали жалованье и преподаватели. Медресе существовали на средства богатых дарителей. Порой (в Басре, Исфагане, Герате, Мерве и других городах) их финансировали и власти.

В первых медресе изучали грамматику, право, философию. Здесь получали не только религиозное образование, но и светское. Постепенно программа расширялась: изучали и комментировали труды древнегреческих, иранских и индийских авторов.

Авторами учебников часто являлись выдающиеся мыслители Востока. Так, Бируни создал учебный трактат "Тафким" ("Вразумление началам звездочетства"). Это пособие по обучению математике, астрономии и географии. Ученик мог выбрать из нескольких вариантов ответов на поставленные вопросы тот, который считал правильным. Студенты, изучавшие медицину, пользовались энциклопедией, составленной ибн Рушдом. Настольными книгами в медресе и других высших учебных заведениях были трактаты Авиценны. Порой крупные медресе, научные кружки, дома мудрости превращались в своеобразные университеты с библиотеками, лекционными залами.

Типологичность системы образования в Исламском мире не исключала особенностей в отдельных регионах и странах.

Так, в Иране к X в. наряду с арабско-грамматической школой мактаб существовала школа персидского направления - куттаб, где изучали иранскую историю и литературу. В Османской Империи, в состав которой в начале XVI в. вошел Ближний Восток, сложилась иерархия медресе: столичные, которые открывали путь к административной карьере, и провинциальные, выпускники которых в лучшем случае могли стать мелкими чиновниками.

В империи путем воспитания происходила натурализация части детей покоренных народов (главным образом, христианских). По турецким семьям распределялись "чужеземные мальчики" 5-12 лет, где их приобщали к языку и обычаям турок-османов. Затем подростков отдавали в специальные дворцовые школы, где продолжалось их мусульманское образование и шла подготовка к воинской службе в качестве янычар (дословно - новая армия).

Кризис империи в XVII в. отразился и на школьном образовании и воспитании. Обучение перерождалось в механическую зубрежку. В школе воцарилась палочная дисциплина, что превращало детей, как писал один из современников, в "обезумевшие стаи птиц".

Крупным культурным центром Исламского мира являлась мусульманская Испания. Просвещение в мусульманской Испании достигло наивысшего расцвета при Абдурахмане III (912-961) и Галеме II (961-976). По всей стране открывались школы и библиотеки. Ученики многих китабов получали одежду и еду. В одной лишь Кордове насчитывалось около 80 учебных заведений, в том числе несколько высших школ, в ряде которых женщины посещали занятия изящной словесности.

Абдурахман III

Высшие школы Кордовы, Толедо, Саламанки, Севильи предлагали программу по всем отраслям знания: богословию, праву, математике, астрономии, истории и географии, грамматике и риторике, медицине и философии. В этих учебных заведениях царила веротерпимость. Преподавателями и студентами были мусульмане, христиане и иудеи.

Идеи и практика воспитания и образования Исламского мира во многом предвосхитили школьно-педагогические достижения Европы и нередко служили эталонами для Запада. Можно назвать в этой связи, например, идеи Кинди об интеллектуальном развитии, сенсуалистский подход Бируни к обучению и др. Через арабов в Европу проник аристотелизм, ставший одним из стержней философско-педагогической мысли в Западной Европе в эпоху Средневековья.

Появившиеся на Востоке школы университетского типа в значительной мере оказались прообразами средневековых университетов Европы. В арабских высших школах обучались европейцы, сделавшиеся впоследствии учеными, политическими и религиозными деятелями. В мусульманской Испании, например, получил образование будущий папа Сильвестр II. Когда в XI в. в Болонье и Париже появились центры просвещения, из которых затем выросли университеты, европейцы стали отправляться в Северную Африку, арабскую Испанию, чтобы побывать в тамошних школах, познать мудрость Востока.

Выдающийся ученый-энциклопедист Абу Наср аль-Фараби (870—950) является основателем средневековой философии Востока. Нет почти ни одной отрасли знания, в которой бы Фараби не оставил глубоких суждений, метких наблюдений и гениальных догадок. Еще при жизни он получил название «второй учитель» (второй после Аристотеля).

Фараби впервые в арабоязычном мире создал стройную систему учения о душе и разработал оригинальную психологическую терминологию. Педагогику Фараби не выделяет в самостоятельную науку, вместе с этикой она входит в состав политической (гражданской) науки. В своих сочинениях он дает определение таким педагогическим понятиям, как обучение, воспитание, похвала, порицание, убеждение, принуждение, счастье, знания, навыки, привычки, умения и т. д. Так, по мнению Фараби, обучение — это наделение теоретическими добродетелями народов и городов, а воспитание — это наделение городов этическими добродетелями и искусствами. Понятие «счастье» является одной из основных категорий его педагогики. Достижение «вечного счастья»— основная цель воспитания.

Человек становится несчастным из-за недобрых деяний, поступков, чему причина — плохие качества его характера. Задача воспитания — выкорчевывать отрицательные черты личности и способствовать росту у нее положительных качеств. Хороший нрав достигается при умеренных действиях, а плохой нрав — это душевная болезнь.

Если учитель добивается от учеников правдивости, справедливости, вежливости, то такими качествами должен овладеть он сам.

Настоящим воспитателем (не только детей, но и жителей всего города), общепризнанным вожаком может стать лишь тот, кто удачно соединяет в себе двенадцать врожденных и шесть приобретенных, прирожденных качеств. Мыслитель писал о крайней необходимости для воспитателя таких качеств, как абсолютное совершенство органов чувств, железная логика, феноменальная память, острая наблюдательность, блестящая речь, любовь к познанию, воздержанность в еде, напитках, любовь к правде и ненависть ко лжи, равнодушие к деньгам и прочим благам мирской жизни, справедливость, смелость, отвага.

Свыше 150 трудов по астрономии, географии, математике, физике, фармакологии, истории, этнографии, литературе, философии, в которых рассматривались и проблемы содержания образования и воспитания, создал Абу Рейхан Мухаммед аль-Бируни (970–1048). Уже в ту эпоху он говорил о важности наглядности и систематичности в обучении, о развитии у всех учащихся познавательных интересов в процессе обучения. Приобретение знаний, по его мнению, происходит прежде всего благодаря опыту и наблюдению.

Многие труды ученых-энциклопедистов средневекового Востока являлись для того времени образцовыми учебниками. Так, проявляя интерес к проблемам обучения, и в частности, обучения математике, Бируни создал трактат под названием «Тафким», означающий «вразумление начаткам звездочетства». Эта работа служила своеобразным интегративным курсом математики, астрономии и географии и предназначалась для приобретения первоначальных знаний о мире. Она была долгое время одним из самых популярных учебников, дававших возможность обучающемуся при ответе выбрать из нескольких вариантов один по своему усмотрению или дать свободный ответ на поставленный вопрос. Рассматривая функции воспитания, Бируни утверждал, что главнейшей его задачей является очищение души и мыслей от дурных наклонностей, от устаревших обычаев, фанатизма, покорности страстям, борьбы за власть –всего, что делает людей слепыми перед истиной.

Ибн Сина (Авиценна) (980—1037). Абу Али аль Хусаин Абдаллах Ибн аль Хасан Али Ибн Сина, известный в Европе под именем Авиценна, родился в селе Афшана, около Бухары. Отец его, Абдулла, был уроженцем Балха; по приезде в Бухару, столицу Саманидов, он был принят на службу к эмиру. В 985 г. отец поместил 5-летнего сына в начальную мусульманскую школу в Бухаре, где тот учился до 10 лет, обнаружив удивлявшие всех разносторонние способности. Он жадно впитывал знания, мог наизусть читать весь Коран и прочно усвоил грамматику, стилистику, поэтику арабского языка и другие дисциплины, входившие в курс дабристана.

С 16 лет Ибн Сина принялся за самостоятельное изучение творений великих врачей древности Гиппократа, Галена, а также выдающегося врача Ближнего Востока Абу Бакра (864—925).

Абу Бакра (864—925 )

В 1002 г. Ибн Сина приезжает в столицу Хорезма Ургенч, где в это время работал Бируни и развивались светские науки. Здесь он создал основы двух энциклопедий —«Книги исцеления» и «Канона врачебной науки» в 5 т. (много веков последняя в латинском переводе служила учебником для студентов-медиков университетов Европы).

Ибн Сина придавал серьезное значение умственному воспитанию подрастающего поколения, овладению им научными знаниями. Он призывал всех, особенно молодежь, настойчиво изучать науки и стремиться к совершенству.

Содержание воспитания, образования и обучения, предложенное Ибн Синой, включает в себя:

- умственное воспитание; 2) физическое оздоровление, основанное на данных науки врачевания; 3) эстетическое воспитание;

4) нравственное воспитание; 5) обучение ремеслу.

В педагогических идеях Ибн Сины придается серьезное значение воспитанию и обучению детей в школе. В своей книге «Семейное хозяйство» он посвящает этому вопросу специальную главу. В разделе «Обучение и воспитание детей в школе» он говорит в первую очередь о необходимости охвата всех детей школьным обучением и проводит идею коллективного обучения, выступает против индивидуального обучения детей в домашних условиях.

Совместное обучение, по его мнению, вызывает у детей желание соревноваться между собой, стремление не отставать друг от друга, предупреждает скуку и леность мысли. В беседах между собою ученики передают друг другу что-то интересное, почерпнутое ими из книг и от старших. Учась вместе, дети начинают дружить между собой, учатся уважать других, помогать им в усвоении учебных материалов. Они воспринимают друг у друга хорошие привычки.

В программу обучения детей до 14 лет Ибн Сина включил изучение Корана, арабского языка, грамматики, стихосложения, содержательных нравоучений, физическое воспитание, начатки ремесла. Ибн Сина считал необходимым строить процесс обучения на следующих принципах: не следует сразу привязывать ребенка к книге; проводимые с ребенком упражнения должны быть нормированными и посильными, быть коллективными, сочетаться с физическими упражнениями, учитывать склонности и способности ребенка; обучение должно идти постепенно, от легкого к трудному.

Великий ученый ставит ряд требований перед учителем: в обращении с детьми учитель должен быть сдержанным. Он с особым вниманием должен следить за тем, как ученики претворяют полученные знания в жизнь. В процессе обучения необходимо применять разнообразные методы и формы работы с детьми, учитывать их индивидуальные особенности, заинтересовывать занятиями. Мысли учителя должны быть доступны всем обучаемым. Слово свое он должен сопровождать мимикой и жестом, чтобы обучение было более доходчивым и вызывало у детей эмоциональное отношение.

Все эти мысли Ибн Сины в корне противоречили методике обучения, господствовавшей в школах того времени.

Во многих своих произведениях Ибн-Сина рассматривает существенные проблемы нравственного воспитания. Нравственность, с его точки зрения, не врожденное свойство человека, а важнейшая область воспитания и его существенный результат. Целью нравственного воспитания он считал формирование человека, который должен жить не для себя, а для других людей.

Ибн Сина глубоко понимал сложности и трудности процесса воспитания. Анализ его произведений убеждает в том, что он предлагал разрешить их с гуманистических позиций. Он предпочитает внушение и добрый пример педагогов, воспитателей и взрослых людей. Ибн Сина дает советы, как говорить с детьми об их недостатках и путях их исправления. Такие разговоры не должны быть назойливыми, надоедать ребенку, тем более задевать его самолюбие. Говорить с ребенком можно, только зная его индивидуальность.

Большое значение придает Ибн Сина трудовому воспитанию детей. Он рассматривает его как необходимый и обязательный элемент наряду с умственным, физическим и нравственным воспитанием, требует, чтобы всех детей обучали ремеслу.

Интересно резюме этических и социологических взглядов Ибн Сины в заключительной части его философской энциклопедии «Китаб-ашшифа». Здесь развивается мысль о (том, что человек — существо общественное и поэтому важнейшим условием жизни людей является их постоянное сотрудничество, обеспечиваемое разумными законами и правосудием. Ибн Сина рисует идеальное государство со справедливым правителем, который заботится о том, чтобы все были заняты обущественно полезным трудом. «Если правитель несправедлив, восстание против него оправдано и должно быть поддержано обществом».

В числе известных мыслителей Востока, уделявших очень большое внимание проблемам воспитания, следует назвать Абу Хамида аль-Газали (1056/59–1111). В своем труде «Воскрешение наук о вере» он рассматривал проблему соотношения стремления человека к богопознанию с развитием у него этических и эстетических установок. Только хорошо продуманное воспитание, по убеждению Газали, может придать душе ребенка нужную форму. Поскольку основы детской души и характера закладываются родителями, особое внимание он обращал на воспитание в семье. Им был высказан ряд рекомендаций для родителей по воспитанию детей в домашних условиях.

Доводя до логического завершения предлагавшуюся им систему воздействия на ребенка, Газали разработал предписания для учителя, который, принимая под свою опеку ребенка от родителей, обязан последовательно, не нарушая семейных традиций, развивать все хорошее, что уже было заложено в ребенке в семье. Нравственность усваивается детьми, считал он, двумя путями – в процессе подражания и самовоспитания. В реализации этих путей роль родителей и учителя чрезвычайно велика. С расширением круга знаний и формированием мышления у детей возрастает возможность самовоспитания, начинающегося с самонаблюдения и самопознания. Ребенок при этом крайне нуждается в мудром руководстве родителей и наставников.

Аверроэс, латинизированное имя андалузского ученого и мыслителя Ибн Рушда (1126–1198) из находившейся к тому времени под властью арабов Испании, стал широко известен с момента его появления на европейской культурной арене в качестве популяризатора наследия Аристотеля. Сочинения Аверроэса основаны на рационализме, преклонении перед силой разума. Его перу принадлежит, в частности, труд «Система доказательств», принесший славу восточной педагогической мысли. В нем выдвигались принципы обучения – сознательность, научность, наглядность, которые вошли в фонд педагогической мысли и Нового времени.

Занимая одновременно должности судьи и придворного врача в Андалузии и Марокко, Аверроэс создал семитомную медицинскую энциклопедию. В ней и в других работах им проводилась идея об интеллекте как некоей субстанции, присущей всем людям и воздействующей на них извне. Идеи Аверроэса были популярны в Европе вплоть до XVI в. В западноевропейской средневековой философии даже возникло особое направление – аверроизм, занимавшееся натуралистическим переосмыслением учения Аристотеля.

Развитие педагогической мысли Востока связано и с деятельностью иранского философа Насирэддина Туси (1202–1273), который создал свыше 150 трактатов, среди которых были и имеющие отношение непосредственно к педагогике: «Обучение учащихся», «Книга мудрости», «Наставление обучающемуся на пути учебы» и др. В этих трудах излагались его взгляды на содержание и организацию обучения и воспитания, на соотношение умственного, эстетического и физического воспитания.

Знание он рассматривал в качестве лекарства, которым пользуется человек, поэтому необходимо прежде всего четко представлять себе цель получения знаний и уметь избрать правильный путь к их постижению. Педагогические мысли Туси дают пищу для размышления и сегодня, поскольку многие из них касаются подготовки учителя и его роли в учебно-воспитательном процессе.

Престиж умения передавать свои знания другим в средние века на Востоке был чрезвычайно высок по многим причинам, в том числе благодаря деятельности ученых-энциклопедистов. Будучи сами высокообразованными и высоконравственными людьми, они выступали против образованных, но безнравственных людей, против благочестивых невежд. Имеющие знания, но безнравственные в своем поведении люди дискредитируют саму науку, считали они, а благочестивые неучи способствуют распространению глупости. Но даже в несовершенном мире человек может быть счастливым, достигнув определенного уровня развития ума, который уже сам по себе должен способствовать нравственному совершенствованию человека.

Воспитание и обучение в Средневековой Индии

Индуистская и буддийская педагогические традиции претерпели в средневековом индийском обществе определенную эволюцию. Средневековые элементы культуры и образованности зародились после падения империи Гупта (V в.). При этом сохранилась кастовая система построения общества, что ограничивало доступ к образованию определенным группам населения. Больше того, даже среди трех высших каст нарастало неравенство в отношении получения образования.

Главенствующее положение занимали брахманы, чьи дети готовились занять должности священнослужителей. В то же время усиливалась практическая направленность обучения представителей двух других высших каст.

Вайшья, например, должен был уметь сеять и различать плодородные и неплодородные земли, измерять вес, площадь, объем и пр. Вайшья также мог знакомиться с основами географии, изучать иностранные языки, набираться опыта в торговых операциях и пр. Все эти знания приобретались не только в школе, но и у родителей.

Более демократический характер имела буддийская система образования, которая не принимала во внимание кастовые различия. Буддисты отказались от домашнего обучения, передав образовательные функции монахам. В буддийских монастырях дети и подростки обучались 10-12 лет. От учеников ждали полного послушания, нарушителей дисциплины изгоняли. Обучение имело сугубо религиозно-философскую основу. С течением времени программа обогащалась, в содержание обучение были включены грамматика, лексикология, медицина, философия, логика.

Постепенно происходило сближение брахманской и буддийской педагогических традиций, в результате чего сложилась единая культурно-образовательная система. Эта система пришла в упадок в XI-XII вв., когда значительная часть Индии оказалась под властью вторгнувшихся на ее территорию мусульман. Многие хранилища рукописей были преданы огню. Мусульманские владыки чинили препятствия развитию культуры и образования среди коренного населения. Лишь много позже появились властители, которые стали благосклонно относиться к обучению лиц немусульманского происхождения.

Воспитание и образование в средневековой Индии не являлись прерогативой государства и рассматривались прежде всего как личное дело человека и семьи, находящееся в зависимости от религиозных убеждений. Помимо традиционных религиозно-философских учений - брахманизма и буддизма, в рамках которых развивались педагогические идеи, серьезный отпечаток на теорию и практику воспитания накладывал проникший в Индию.

Мусульманская педагогическая концепция носила заметный интеллектуалистский характер.

Считалось, что вершины воспитанности достигает человек, который активно использует знания ("истинные идеи"). Усвоению истинных идей мешают два препятствия: неточность слов и неясность мысли. В процессе воспитания и обучения предлагалось находить точные слова и мысли для выражения истинных идей. Среди наук, необходимых для решения таких задач, на особое место ставилась логика.

Непременным условием обучения и воспитания мусульманина было изучение Корана на арабском языке. Кроме того, в XVI–XVII вв. в ряде школ обучали персидскому языку, который использовался чиновниками и учеными. Система мусульманского образования в средневековой Индии во многом была сходна с той, которая существовала во всем Исламском мире. Вместе с тем, она имела свои особенности.

Образование можно было получать с помощью домашних учителей и в школах. Школы существовали при мечетях и монастырях. Доминировали обучение у частных учителей и обучение в частных учебных заведениях. Материальная поддержка зависела от каприза властей и богатых покровителей. В конце обучения преподаватели могли рассчитывать на плату от учащихся. Постоянным приработком была переписка рукописей, за которую платили немалые деньги.

Существовали четыре типа мусульманских школ начального и повышенного начального образования:

- школы корана (занятия чтением Святой книги, без уроков письма и счета);

- персидские школы (занятия счетом, чтением и письмом на персидском языке на образцах поэзии Саади, Хафиза и др.);

- школы персидского языка и Корана (сочетание программ принятых в школах двух первых типов);

- арабские школы для взрослых (занятия чтением и толкованием Корана, литературное образование в духе персидской традиции).

Высшее образование мусульмане могли получать в медресе и монастырских учебных заведениях - даргабах. К числу наиболее крупных заведений можно отнести даргаб в Дели. Высокой репутацией пользовались медресе Хайрабада, Джампура, Фирозабада. Расцвет этих центров просвещения пришелся на XV-XVII вв. В этот период в десятках учебных заведений, насчитывающих тысячи студентов различных конфессий, преподавали известные ученые и литераторы со всего Востока.

Обучение в медресе шло на персидском языке. Студенты-мусульмане в обязательном порядке изучали и арабский язык. В программу входили грамматика, риторика, логика, метафизика, теология, литература, юриспруденция. Обучение было по преимуществу устным. Однако, постепенно учебная литература, которой пользовались студенты, становилась все более многообразной. Школьное образование предназначалось для мужчин. Однако почти каждая богатая семья приглашала учителей для обучения девочек.

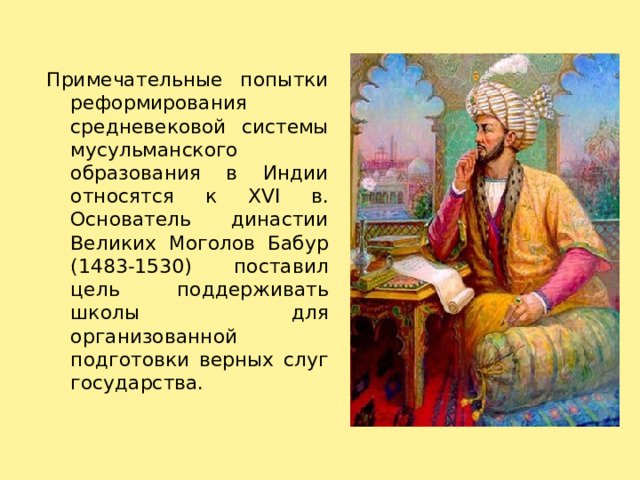

Примечательные попытки реформирования средневековой системы мусульманского образования в Индии относятся к XVI в. Основатель династии Великих Моголов Бабур (1483-1530) поставил цель поддерживать школы для организованной подготовки верных слуг государства.

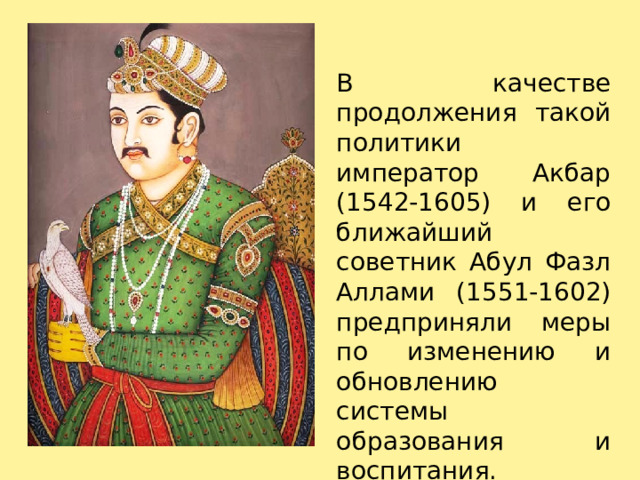

В качестве продолжения такой политики император Акбар (1542-1605) и его ближайший советник Абул Фазл Аллами (1551-1602) предприняли меры по изменению и обновлению системы образования и воспитания.

Аллами выступал против деспотического домашнего воспитания, а также против религиозного фанатизма, сословности в обучении. Источником человеческих пороков он считал дурное воспитание. Правоверный мусульманин, Аллами признавал, впрочем, божественную предопределенность жизни и характера человека.

Реформами императора Акбара планировалось ввести в обязательные учебные планы светские науки: арифметику, алгебру, геометрию, медицину, агрономию, основы управления, астрономию. Был составлен широкий список предметов, которые рекомендовалось изучать. Подобные новшества отражали стремления приблизить школу к практическим потребностям своего времени. Вот как об этом говорил Акбар: "Никто не должен пренебрегать требованиями дня".

При дворце Акбара была создана школа для девочек, где изучались гуманитарные науки и персидский язык. Акбар предпринял попытку ввести для всех подданных, независимо от касты и вероисповедания, единое светское образование.

Планы Акбара и Аллами были смелыми, но во многом утопичными.

Отсутствие материальных педагогических предпосылок, серьезного контроля привели к тому, что эти планы по большей части остались нереализованными.

Воспитание и школа в Средневековом Китае

Средневековая эпоха заняла в истории Китая громадный временной отрезок - с конца 1-го тысячелетия до н. э. до конца XIX в. Эта эпоха складывалась из ряда периодов, каждый из которых отмечен определенными тенденциями и событиями в педагогической мысли и школьном деле.

При династии Цинь (II в. до н. э.) была упрощена и унифицирована иероглифическая письменность, что заметно упростило обучение грамоте. Была создана централизованная система образования из правительственных (казенных) школ (Гуанъ сюэ) и частных школ (Сы Сюэ). Эта типология учебных заведений просуществовала до начала XX в.

В период династии Хань (II в. до н. э. - II в. н.э.) появилась бумага, что позволило осуществить подлинную революцию в средствах обучения. В эту эпоху приобрела достаточно ясные очертания трехступенчатая система образования, предусматривающая начальные, средние и высшие школы. Первые высшие школы (Тай сюэ) являлись столичными государственными учреждениями и были предназначены для состоятельных людей. В таких школах обучалось до 300 студентов.

В эпоху Хань официальной идеологией воспитания и образования становится конфуцианство. Классические конфуцианские трактаты делаются главным предметом изучения в школах. Полный учебный курс усвоения конфуцианских канонов был рассчитан на 10 лет. Окончивший курс мог сдавать экзамены на ученую степень, которая позволяла занять место в государственном аппарате.

Особый расцвет культура и образование Средневекового Китая переживали в период с III по X в. Расширялась сеть учебных заведений. Благоденствовали высшие школы. Появились первые учебные заведения университетского типа. Произошли важные перемены в государственных экзаменах. К ним стали допускать практически любого человека, независимо от социального происхождения. Вместо устных экзаменов были введены письменные. Высшие учебные заведения присуждали ученую степень специалиста по пяти классическим конфуцианским трактатам : "Книга перемен", "Книга этикета", "Весна и осень", "Книга поэзии", "Книга истории".

Новые краски в палитре образования и воспитания появились при монгольской династии Юань (1279-1368). Наряду с традиционным иероглифическим письмом и общепринятыми типами учебных заведений распространяются монгольская письменность и монгольские школы. В стране действовала обширная сеть учебных заведений (ок. 25 тыс. в 1289 г.). Многие школы покрывали свои расходы за счет находившихся в их владении земельных участков. Развитие естественных и точных наук привело к появлению математических, медицинских, астрономических и других специализированных школ.

Важный этап в истории средневекового образования в Китае приходится на время правления династии Мин (1368-1644). В этот период возникли предпосылки для организации всеобщего начального обучения за счет увеличения сети учебных заведений элементарного образования. В Пекине и Нанкине были созданы специализированные высшие учебные заведения для подготовки кадров высшей администрации. Продолжались реформы государственных экзаменов. Последние были еще больше усложнены и регламентированы. Экзаменующимся, например, вменялось писать в установленном стиле, отступать от которого было нельзя. Требовалось, чтобы сочинение состояло из восьми разделов со строго ограниченным числом иероглифов (не менее 300 и не более 700). Темой сочинения могли быть лишь события, которые имели место после 220 года.

В последний отрезок средневековой истории при маньчжурской династии Цин (1644-1911). Китайская школа не претерпела никаких серьезных перемен. Китай будто спал, охваченный летаргическом сном. Воспитание и обучение по-прежнему определялись неоконфуцианской идеологией. На ее основе, например, были составлены правила морального поведения, популяризировали которые специальные лица - беседчики. Ценные и оригинальные идеи педагогов, например, Хуан Цзунси (1610-1695), которого называют "китайским Руссо", оказались невостребованными и не повлияли на практику воспитания и обучения. Содержание образования носило сугубо гуманитарный характер. Учащиеся фактически не получали никаких сведений о соседних и дальних странах. Им внушалась мысль, что "Китай есть весь мир". Многовековая изоляция от остального мира содействовала созданию мифа о самодостаточности и превосходстве китайской цивилизации.

Школьная система и государственные экзамены сохранялись в традиционном виде. Обучение мальчиков грамоте начиналось с 6–7-летнего возраста и проходило в государственных школах за небольшую плату. Длилось обучение 7-8 лет. Девочки получали лишь домашнее воспитание. Состоятельные родители нанимали домашних учителей или отдавали детей в частную школу.

Придя впервые в школу, мальчик кланялся изображению Конфуция, припадал к ногам учителя и получал иное - школьное имя. Понятие учебного года отсутствовало, так как прием в школу происходил в любое время года. Учились весь календарный год за вычетом праздников и новогодних каникул, с 7 ч утра до 18 ч вечера с перерывом на 2-часовой обед. Символ власти учителя - бамбуковая трость - красовалась на видном месте и ее то и дело пускали в ход. Каждый учился в собственном ритме. Главным методом было мнемоническое обучение. Отвечая урок, ученик поворачивался спиной к тексту и старался воспроизвести его по памяти. Отсюда, кстати, произошло название китайского иероглифа, которое одновременно означает "повернуться спиной" и "учить наизусть".

К концу первоначального обучения нужно было знать 23 тыс. иероглифов. Программа предусматривала последовательное заучивание текстов трех классических книг - "Троесловие" (начала философии, литературы и истории), "Фамилии всех родов" (типология китайских имен), " Тысячесловник" (содержание сходно с "Троесловием"). Заучивали и другие тексты нравоучительного характера, например, "Детские оды". Особое внимание при элементарном обучении уделялось каллиграфии - искусству иероглифического письма.

Сдав экзамен в начальной школе, учащиеся могли продолжить образование на следующей ступени. Обучение здесь длилось 5-6 лет. В программу входили философия, литература, история, стилистика. В качестве учебных пособий использовались два конфуцианских трактата: "Четверокнижие" и "Пятикнижие". Программа естественнонаучного образования фактически отсутствовала. Преподавались лишь начала арифметики. Учащиеся регулярно сдавали экзамены (месячные, семестровые, годовые). По окончании школы 18-19-летние юноши могли готовиться к сдаче государственных экзаменов.

Процедура экзаменов была громоздкой и утомительной. Она просуществовала вплоть до 1905 г. Экзаменующихся запирали, предварительно обыскав, в одиночные кельи, где они писали сочинение на заданную тему в соответствии с принятыми канонами. Экзамены состояли из трех последовательных этапов. Первый - уездные экзамены. Неудачники обычно становились школьными учителями. Успешно сдавшие экзамены удостаивались первой ученой степени Сюцай (дословно -"расцветающее дарование"). Они могли занимать должности уездных чиновников и получали право на прохождение следующего этапа – провинциальных экзаменов.

Подобные испытания организовывались раз в три года в Пекине, Нанкине и главных городах провинций. Экзамены контролировали столичные и крупные провинциальные чиновники. Успешно сдавшие экзамены получали ученую степень Цзюйжэнь (буквально - "представительный человек") и крупные административные должности в масштабе провинции. Им предоставлялась возможность испытать себя на столичных экзаменах.

Апофеоз испытаний - столичные экзамены проводились с интервалом в три года. Экзаменационную комиссию возглавлял генеральный экзаменатор, которому помогали многочисленные инспектора и контролеры. На третьем экзамене присутствовал император. Успех добивались немногие претенденты. Третью ученую степень Цзинъши (буквально -"прогрессирующий ученый") получал только каждый третий из экзаменовавшихся. Три сотни счастливцев (обычное число выдержавших экзамены) могли рассчитывать на блестящую бюрократическую карьеру.

Государственные экзамены, таким образом, по сути, подменяли функции школы, которая была лишь начальной стадией многолетней и многоступенчатой процедуры обучения и самообразования. Классический образ студента - это образ фанатика, который настойчиво погружается в мир знаний. Экзамены отнюдь не способствовали выявлению талантов. В истории Китая есть немало примеров, когда известные ученые так и не сумели преодолеть бастионы восьмичленных экзаменационных сочинений. Для успешной сдачи экзамена вовсе не требовались творческие способности. Как говорили в Китае, "чтобы выдержать экзамен, нужно обладать резвостью скакуна, упрямством осла, неразборчивостью вши, выносливостью верблюда".

Спасибо за внимание!

Использованная литература

1. Джуринский, А.Н. История зарубежной педагогики: Учебн. пособие для вузов. - М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2005. - 272 с.

2. История педагогики. Часть 1 / Под ред. Пискунова А.И. - М.: ТЦ СФЕРА, 2006. - 192 с.

3. История педагогики. Часть 2 / Под ред. Пискунова А.И. - М.: ТЦ СФЕРА, 2006.- 304 с.

4. Пискунов А.И. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.- Учебное пособие для педагогических учебных заведений. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: Сфера, 2001. – 512 с.