Конспект по теме

«Закономерности изменчивости»

План конспекта

1. Классификация изменчивости.

2. Модификационная изменчивость и её характеристика.

3. Норма реакции признака.

4. Типы наследственной изменчивости.

5. Комбинативная изменчивость

6. Мутационная изменчивость

7. Мутагенные факторы среды

8. Классификация мутаций

9. Мутации по характеру изменения генотипа.

10. Геномные мутации.

11. Хромосомные мутации.

12. Генные мутации.

13. Закон гомологических рядов.

1. Классификация изменчивости.

Изменчивостью называют способность живых организмов приобретать новые признаки и свойства. Благодаря ей, организмы могут приспосабливаться к изменяющимся условиям среды обитания.

Изменчивость

Изменчивость

Ненаследственная Наследственная

Фенотипическая Генотипическая

Фенотипическая Генотипическая

Модификационная

Комбинативная Мутационная

Различают два типа изменчивости: наследственную, или генотипическую, и ненаследственную, или фенотипическую, — изменчивость, при которой изменений генотипа не происходит.

Большую роль в формировании признаков организмов играет среда его обитания. Каждый организм развивается и обитает в определенной среде, испытывая на себе действие ее факторов, способных изменять морфологические и физиологические свойства организмов, т. е. их фенотип.

2. Модификационная изменчивость и её характеристика

Изменчивость организмов, возникающая под влиянием факторов внешней среды и не затрагивающая генотипа, называется модификационной.

Модификационная изменчивость называется фенотипической, так как под влиянием внешней среды происходит изменение фенотипа, генотип остается неизменным. Классическим примером изменчивости признаков под действием факторов внешней среды является разнолистность у стрелолиста: погруженные в воду листья имеют лентовидную форму, листья, плавающие на поверхности воды, — округлую, а находящиеся в воздушной среде — стреловидные. Если же все растение оказывается полностью погруженным в воду, его листья только лентовидные. Под действием ультрафиолетовых лучей у людей (если они не альбиносы) возникает загар в результате накопления в коже меланина, причем у разных людей интенсивность окраски кожи различна. Если же человек лишен действия ультрафиолетовых лучей, изменение окраски кожи у него не происходит.

- Модификационная изменчивость носит групповой характер, то есть все особи одного вида, помещенные в одинаковые условия, приобретают сходные признаки. Например, если сосуд с эвгленами зелеными поместить в темноту, то все они утратят зеленую окраску, если же вновь выставить на свет — все опять станут зелеными.

- Модификационная изменчивость является определенной, то есть всегда соответствует факторам, которые ее вызывают. Так, ультрафиолетовые лучи изменяют окраску кожи человека (усиливается синтез пигмента), но не изменяют пропорций тела, а усиленные физические нагрузки влияют на степень развития мышц, но не на цвет кожи.

Однако не следует забывать, что развитие любого признака определяется прежде всего генотипом. Вместе с тем гены определяют возможность развития признака, а его появление и степень выраженности во многом определяется условиями среды. Так, зеленая окраска растений зависит не только от генов, контролирующих синтез хлорофилла, но и от наличия света. При отсутствии света хлорофилл не синтезируется.

3. Норма реакции признака

Несмотря на то, что под влиянием условий внешней среды признаки могут изменяться, эта изменчивость не беспредельна. Даже в случае нормального развития признака степень его выраженности различна. Так, на поле пшеницы можно обнаружить растения с крупными колосьями (20 см и более) и очень мелкими (3—4 см). Это объясняется тем, что генотип определяет границы, в пределах которых может происходить изменение признака.

Степень варьирования признака, или пределы модификационной изменчивости, называют нормой реакции.

Норма реакции зависит от генов, а условия среды определяют, какой вариант в пределах этой нормы реакции реализуется в данном случае.

Как правило, количественные признаки (урожайность, размер листьев, удойность коров, яйценоскость кур), имеют более широкую норму реакции, нежели качественные признаки (цвет шерсти, жирность молока, строение цветка, группа крови), имеющие узкую норму реакции.

Знание нормы реакции имеет большое значение для практики сельского хозяйства

Модификационная изменчивость многих признаков растений, животных и человека подчиняется общим закономерностям. Эти закономерности выявляются на основании анализа проявления признака у группы особей.

Каждое конкретное значение изучаемого признака называют вариантой и обозначают буквой v.

Частота встречаемости отдельных вариант обозначается буквой р.

При изучении изменчивости признака в выборочной совокупности составляется вариационный ряд, в котором особи располагаются по возрастанию показателя изучаемого признака.

На основании вариационного ряда строится вариационная кривая — графическое отображение частоты встречаемости каждой варианты.

Например, если взять 100 колосьев пшеницы (n) и подсчитать число колосков в колосе, то это количество будет от 14 до 20 — это численное значение вариант (v).

Вариационный ряд:

V = 14 15 16 17 18 19 20

Частота встречаемости каждой варианты:

р = 2 7 22 32 24 8 5

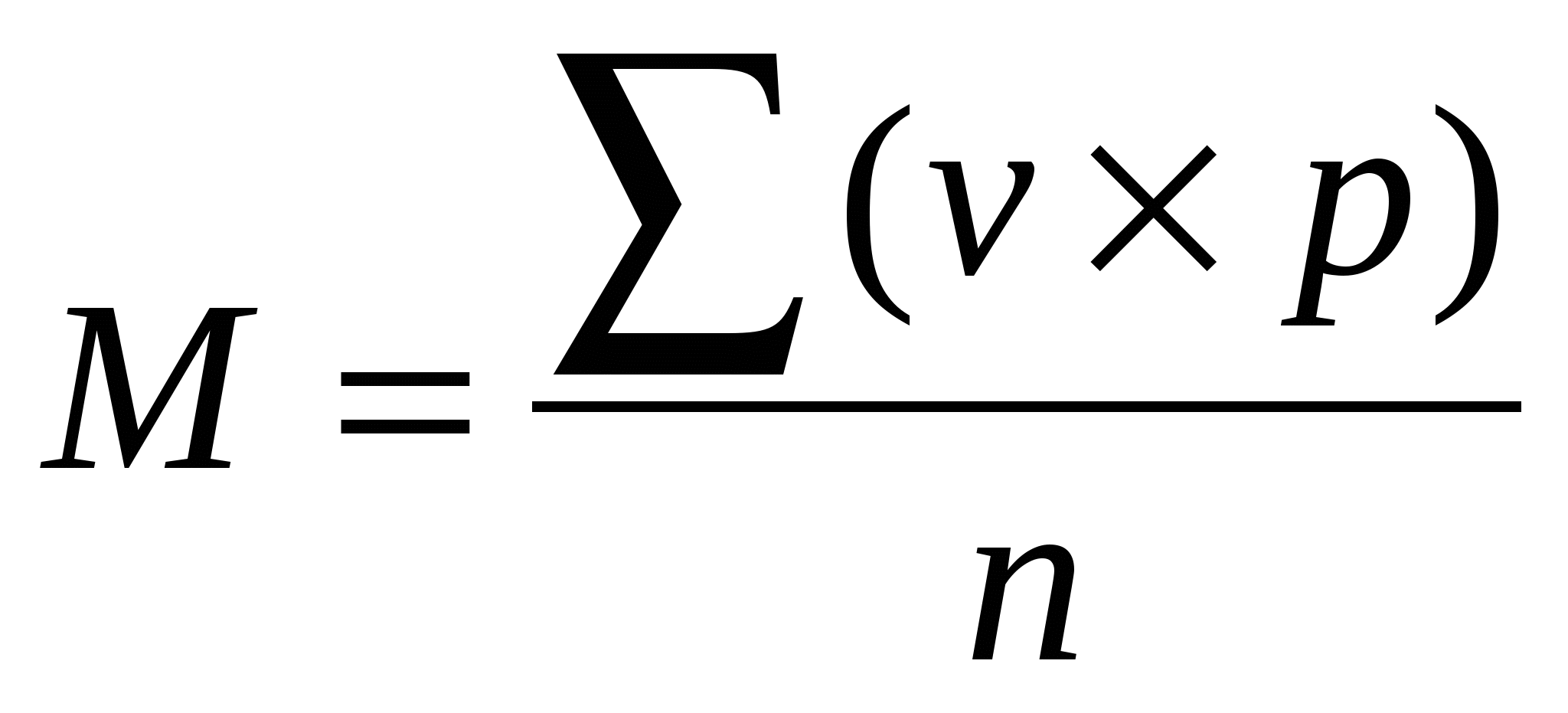

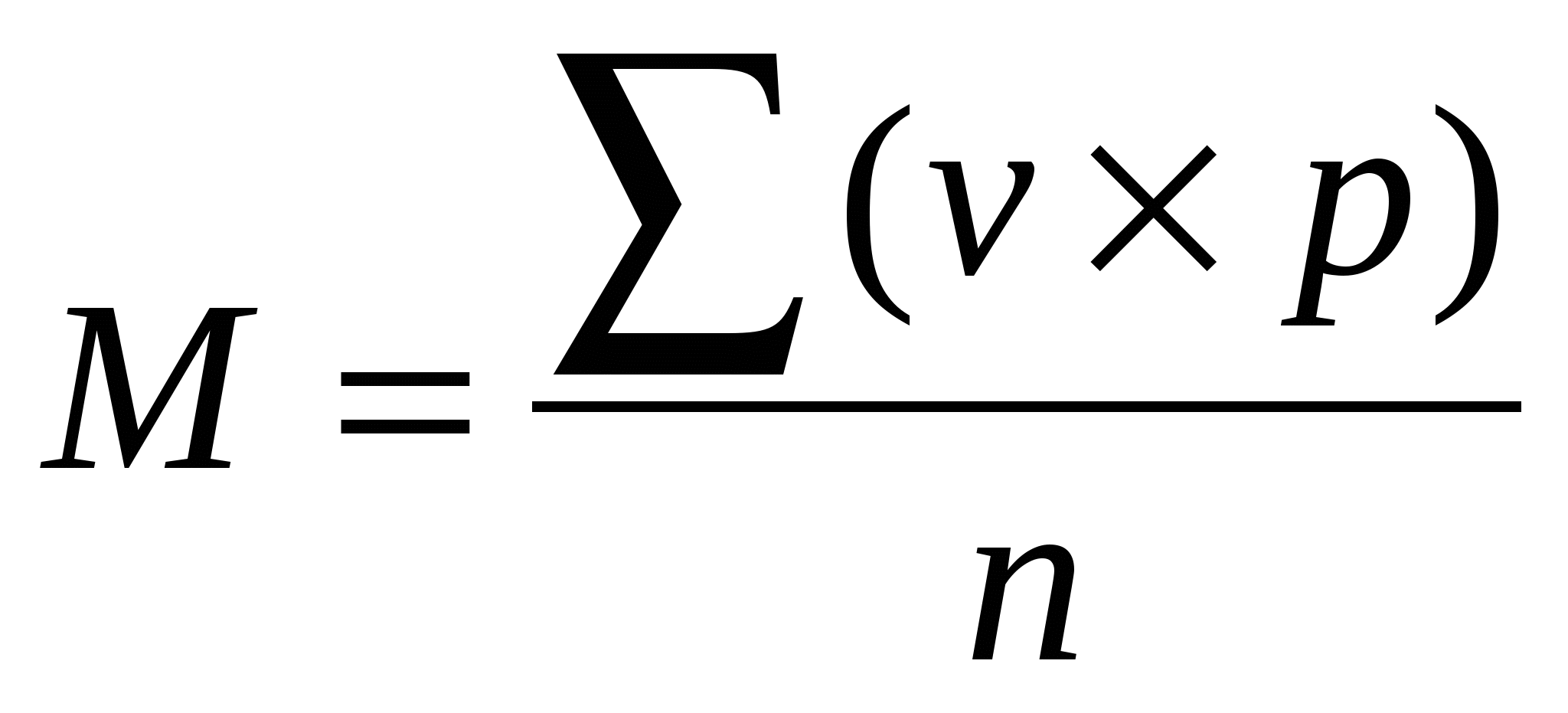

Легко посчитать и среднее значение данного признака. Для этого используют формулу:

где М — средняя величина признака, в числителе сумма произведений вариант на их частоту встречаемости, в

знаменателе — количество вариант. Для данного признака среднее значение равно 17,13.

Знание закономерностей модификационной изменчивости имеет большое практическое значение, поскольку позволяет предвидеть и заранее планировать степень выраженности многих признаков организмов в зависимости от условий внешней среды.

Итак, необходимо еще раз подчеркнуть:

— норма реакции организма определяется генотипом,

— различные признаки отличаются пределами изменчивости под влиянием внешних условий;

— модификационная изменчивость в естественных условиях носит приспособительный характер.

4.Типы наследственной изменчивости.

Наследственная, или генотипическая, изменчивость обусловлена изменением генотипа:

- затрагивает генотип

- передаётся по наследству

- носит случайный характер

5. Комбинативная изменчивость

Комбинативная изменчивость — возникает в результате перекомбинации хромосом в процессе полового размножения и участков хромосом в процессе кроссинговера.

Комбинативная изменчивость — это изменчивость, при которой комбинирование генов родителей приводит к появлению новых признаков у детей.

Причины комбинативной изменчивости:

- рекомбинация генов, в результате кроссинговера в первой профазе мейоза

- независимое расхождение хромосом в первом мейотическом делении

- случайная встреча гамет при оплодотворении

- интенсивная миграцией людей.

Чаще стали заключаться браки между супругами, родившимися на значительном расстоянии друг от друга, а чем больше расстояние, тем больше вероятность, что их гаметы будут отличаться по набору генов. Увеличивается также число межнациональных браков, которые ведут к встрече гамет с различающимися генами.

Все эти причины действуют независимо друг от друга и одновременно создают огромное разнообразие генотипов.

Комбинативная изменчивость дает возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, тем самым способствуя выживанию вида. Она является важнейшим источником того наследственного разнообразия, которое наблюдается у живых организмов.

Примером комбинативной изменчивости может служить формирование фенотипов групп крови системы АВО: если мать гетерозиготная А(II) группы крови и отец гетерозиготный В(III) группы, то у детей могут быть 0(I) и АВ(IV) группы крови, которых не было у родителей.

6. Мутационная изменчивость

Мутационная изменчивость — возникает в результате внезапного изменения состояния генов.

Наследственные изменения генетического материала называют мутациями.

Мутации — внезапные изменения генетического материала, приводящие к изменению тех или иных признаков организмов.

Термин «мутация» впервые ввел в науку голландский генетик Г. Де Фриз. Проводя опыты с энотерой (декоративное растение), он случайно обнаружил экземпляры, отличающиеся рядом признаков от остальных (большой рост, гладкие, узкие и длинные листья, красные жилки листьев и широкая красная полоса на чашечке цветка и т. д.). Причем при семенном размножении растения из поколения в поколение стойко сохраняли эти признаки. В результате обобщения своих наблюдений Г. Де Фриз создал мутационную теорию, основные положения которой не утратили своего значения и по сей день:

1. Мутации возникают внезапно, скачкообразно, без всяких переходов.

2. Мутации наследственны, т.е. стойко передаются из поколения в поколение.

3. Мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг среднего типа (как при модификационной изменчивости), они являются качественными изменениями.

4. Мутации ненаправленны — мутировать может любой локус, вызывая изменения как незначительных, так и жизненно важных признаков в любом направлении.

5. Одни и те же мутации могут возникать повторно.

6. Мутации индивидуальны, то есть возникают у отдельных особей.

Процесс возникновения мутаций называют мутагенез,

организмы, у которых произошли мутации,— мутантами,

факторы среды, вызывающие появление мутаций, — мутагенами.

7. Мутагенные факторы среды

Мутагенные факторы

Мутагенные факторы

Экзомутагены Эндомутагены

(факторы внешней среды) (факторы внутренней среды

1. физические (УФ, радиация, организма)

температура) 1. Возраст родителей

2. химические (формалин, колхицин 2. Продукты метаболизма в организме

многие смолы, соли тяжёлых Ме, 3. Особенности строения самого гена

лекарственные вещества и др.)

3. биологические (вирусы(краснуха, грипп, токсины бактерий)

Мутационный процесс является естественной специфической для каждого вида особенностью живых организмов. На протяжении всего времени существования человека его среда обитания постоянно меняется. Развитие промышленности, транспорта, сельскохозяйственных технологий привело к значительному увеличению токсических факторов, с которыми сталкиваются люди в течение своей жизни. Так, в некоторых зонах значительно повышен радиационный фон. Многие промышленные города накрывает «смог», в основном представленный выхлопными газами автомобилей и выбросами промышленных отходов в атмосферу. В течение всего предыдущего периода существования человечества не было такого быстрого и массированного изменения среды обитания человека. Но XX век характеризовался возрастанием объема ранее присутствовавших и возникновением новых токсических факторов, многие из которых способны вызывать мутации. Такие факторы называются мутагенными. Мутагенный эффект какого-либо воздействия обычно оценивается на основании экспериментальных исследований на животных. Но полученные таким образом результаты не могут полностью соответствовать особенностям человеческого организма. Является ли какой-либо фактор мутагенным для человека, молено определить, изучая частоту невынашивания беременности, мертворождений, детской смертности, наследственных заболеваний и опухолей. Такой подход основан на результатах научных исследований, которые доказали, что значительная часть неблагоприятных исходов беременностей, детской смертности и злокачественных новообразований обусловлена мутациями.

Среди мутагенных факторов внешней среды выделяют физические, химические и биологические воздействия.

К физическим факторам в первую очередь относятся различные виды радиации (радиоактивное, лазерное, ультрафиолетовое излучение). Частота мутаций под воздействием радиации зависит от типа облучения, его дозы. Далее очень небольшая доза излучения провоцирует мутации, количество которых возрастает прямо пропорционально дозе. Радиация провоцирует мутации, как в соматических, так и в половых клетках. При этом особенно характерно повреждение структуры хромосом, хотя возможно и изменение гена. Источниками радиационного облучения являются и естественный фон (космические лучи, радиоактивные элементы земной коры), и искусственно созданные технологии в медицине, атомной энергетике, промышленности, военном деле.

Доза естественной радиации, которую получает человек, зависит от высоты над уровнем моря, географической зоны его проживания. За 30 лет она в среднем составит около 4 РЭМ.

С искусственно созданными источниками облучения люди чаще всего сталкиваются при медицинском обследовании и терапии. Уменьшить мутагенный риск этих процедур позволяет строгий контроль показаний к исследованию и лечению, совершенствование методик, использование защитных возможностей.

Мутагенность установлена для большого количества химических веществ, принадлежащих к различным классам. Например, алкилирующие агенты (азотистый иприт, этилениминовые соединения, эфиры метилсульфоновых кислот обладают самым сильным мутагенным свойством. Изменение наследственных структур могут вызывать кислоты, спирты, соли, циклические соединения, тяжелые металлы. Мутагенные свойства в эксперименте были показаны и для таких часто используемых в быту веществ, как кофеин и нитриты (используются для консервации).

Количество мутагенных химических соединений, с которыми контактирует человек, постоянно возрастает. Они поступают в его организм с продуктами питания, водой, лекарствами, при дыхании. Мутагенные свойства доказаны для всех видов пестицидов, табачных изделий, многих пищевых добавок (цикламаты, ароматические углеводороды и др.), некоторых лекарственных препаратов, особенно противоопухолевых. Химические мутагены могут нарушать деление клеток, приводя к изменению состава или структуры хромосом, а также вызывать изменения генов. В результате такого воздействия клетка может либо погибнуть, либо возникнет мутация.

Кроме того, химические мутагены, включаясь в обмен веществ организма человека, могут либо утерять свои свойства, либо стать значительно более активными. Иногда даже немутагенные соединения превращаются в организме человека в сильные мутагены. Они могут накапливаться в определенных органах и длительное время сохраняться в организме человека. При этом значительно увеличивается риск мутации.

Биологическими мутагенами в первую очередь являются вирусы (СПИДа, герпеса, клещевого энцефалита и т.д.). Около 20 видов вирусов вызывают мутации у разных видов живых организмов. Мутагенными свойствами обладают также некоторые вакцины, сыворотки, гормоны.

Генетическая опасность загрязнения окружающей среды

Научно-технический прогресс, развитие промышленности и общества в целом сопровождаются постоянным накоплением ранее существовавших и появлением новых мутагенных факторов. Их действие может быть особенно заметным в больших популяциях человека. При этом даже небольшое увеличение риска возникновения мутаций может привести к появлению значительного числа тяжело больных людей. Такой массовый контакт представителей целой популяции с мутагенным фактором возможен только в том случае, если этот физический или химический агент содержится в окружающей человека среде (в воздухе, воде или почве).

Загрязнение природы, появление новых соединений, с которыми контактирует человек, сопровождается не только повышением риска мутаций. В новых условиях окружающей среды некоторые распространенные в популяции аллели могут проявить патологические свойства. Тогда носители подобных генов будут иметь повышенную чувствительность к окружающим неблагоприятным внешним воздействиям. Например, в европейских популяциях широко распространена недостаточность антитрипсина. Она может достигать 10%. В норме этот белок предупреждает значительное разрушение ткани легких при любых поражениях (воспаление, нарушение кровообращения и т.д.). Низкий уровень антитрипсина обусловлен гетерозиготностью или гомозитотностью человека по рецессивному аллелю «Z». Подобный генотип сопровождается повышенным риском повреждения ткани легких, а иногда и печени. Недостаточность антитрипсина приводит к значительному повышению риска воспалительных заболеваний и эмфиземы легких. Курение и загрязнения атмосферного воздуха особенно усугубляют повреждение тканей дыхательной системы у этой группы лиц, приводя к более ранним и тяжелым патологическим изменениям.

Другой пример — это различия по уровню арилгидрокарбоангидроксилазы. Этот фермент участвует в превращении в эпоксиды углеводородов, содержащихся, в частности, в промышленных отходах, сигаретном дыме. Эпоксиды, в свою очередь, являются сильными мутагенами, провоцируя развитие злокачественных опухолей. Содержание в организме арилгидрокарбоангидроксилазы сильно колеблется даже среди представителей одной популяции. Встречаются люди с высоким, средним и низким уровнем данного фермента. Чем он выше, тем больше углеводородов могут трансформироваться в эпоксиды. Загрязнение окружающей среды промышленными отходами и сигаретным дымом особенно опасно для лиц с высоким уровнем арилгидрокарбоангидроксилазы, так как они имеют повышенный риск возникновения мутаций. Например, среди больных раком легких такие пациенты составляют около 30%. В то же время в общей популяции очень редко регистрируется высокое содержание этого фермента.

Экзо- и эндогенные мутагены

Экзогенные мутагены — это факторы внешней среды, которые могут вызвать изменение наследственных структур. К ним относятся физические, химические и биологические воздействия. Экзогенные факторы провоцируют возникновение так называемых индуцированных мутаций.

К физическим мутагенным факторам относятся различные виды излучений (радиация, УФ-лучи), температура, влажность и др.

Основные механизмы их действия:

1) нарушение структуры генов и хромосом;

2) образование свободных радикалов, которые вступают в химическое взаимодействие с ДНК;

3) разрывы нитей ахроматинового веретена деления;

4) образование димеров.

Любой человек в течение своей жизни подвергается действию разнообразных условий окружающей среды. Поэтому изучение экзогенных мутагенов и разработка соответствующих защитных мер проводится различными Международными организациями: Всемирной организацией здравоохранения, Международной комиссией по защите от радиации, Научным Комитетом по действию атомной радиации ООН, и др.

К настоящему времени опубликовано большое количество работ, посвященных действию ионизирующей радиации. Однако остается еще много неразрешенных вопросов, особенно касающихся влияния на организм человека низких доз облучения. Установлено, что даже небольшие дозы могут спровоцировать образование злокачественных опухолей. Эти заболевания стали главной причиной повышенной смертности людей, оставшихся живыми после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945г. Самыми распространенными видами злокачественных новообразований, вызванных радиацией, являются лейкозы, рак молочной железы, рак щитовидной железы и рак легких. Эти данные получены не только по результатам наблюдений в Хиросиме и Нагасаки, но и при исследовании шахтеров урановых рудников в Канаде, Чехословакии и США.

Другим последствием действия ионизирующей радиации является повышенная вероятность наследственного заболевания у потомков облученных людей. По данным Научного Комитета по действию атомной радиации ООН, радиационный фон в дозе 1 Гр вызовет рождение 15 000 детей с наследственными заболеваниями на миллион новорожденных. Результаты генетических исследований в Хиросиме и Нагасаки, предпринятые в 1946 г., не выявили достоверного повышения частоты невынашивания беременности, мертворождений, детской смертности и врожденных пороков развития у потомков жертв этой трагедии. Однако, у людей, постоянно контактирующих с избыточной дозой радиации, регистрируется увеличение частоты хромосомных нарушений в клетках.

Научный Комитет ООН предложил выражать генетические последствия путем оценки продолжительности жизни, периода трудоспособности, которые при дозе облучения 1 Гр на поколение сокращают эти показатели 50 000 лет на 1 000 000 потомков облученных родителей.

Химические факторы.

К химическим мутагенам относятся:

а) природные органические и неорганические вещества (нитриты, нитраты, алкалоиды, гормоны, ферменты и др.); б) продукты промышленной переработки природных соединений — угля, нефти; в) синтетические вещества, ранее не встречавшиеся в природе (пестициды, инсектициды, пищевые консерванты, лекарственные вещества); г) некоторые метаболиты организма человека. Химические мутагены обладают большой проникающей способностью, вызывают преимущественно генные мутации и действуют в период репликации ДНК.

Механизмы их действия:

1) дезаминирование; 2) алкилирование; 3) замены азотистых оснований их аналогами; 4) ингибиция синтеза предшественников нуклеиновых кислот.

Лекарственные вещества, к которым относятся транквилизаторы (талидомид, применяемый в период с 4 по 10 неделю беременности, приводит к аномалиям скелета; диазепам увеличивает частоту рождения детей с расщелиной губы и неба), противосудорожные препараты, антикоагулянты, противоопухолевые препараты, гормональные препараты (стероиды), избыток или недостаток витаминов; химические вещества, применяемые в быту и промышленности. К химическим тератогенным веществам можно отнести такие, как табак, алкоголь, бензин, бензол, формальдегид, окиси азота, ядохимикаты, свинец, пары ртути. Злоупотребление алкоголем может приводить к рождению детей с алкогольной эмбриофетопатией, которая характеризуется общей гипоплазией, недоношенностью, микроцефалией. У курящих женщин масса новорожденных, как правило, ниже нормы, часто обнаруживаются разрывы плодных оболочек и преждевременная отслойка плаценты; гипоксии различного генеза. К этой группе можно отнести заболевания, которые приводят к кислородному голоданию плода (декомпенсированные пороки сердца, анемии, маточные кровотечения); неполноценное питание, например, недоедание матери, недостаток цинка, магния, меди, которые могут возникать вследствие безмясной диеты, приема некоторых лекарств, хронических колитов.

Значительно более сложной является задача оценки мутагенности химических соединений. В большинстве случаев для этого используют эксперименты на животных. Однако, несмотря на определенное совпадение биологических процессов у всех видов млекопитающих, результаты подобных исследований не всегда можно применить к человеку. Кроме того, приходится учитывать индивидуальность обмена веществ, когда какое-либо соединение в организме конкретного человека может приобретать новые свойства.

К настоящему времени мутагенные свойства доказаны для примерно 5 000 химических веществ, с которыми сталкивается человек в промышленности и в быту.

К биологическим мутагенам относятся: а) вирусы (краснухи, кори, гриппа), б) невирусные паразитарные агенты (микоплазмы, бактерии, риккетсии, простейшие, гельминты).

Механизмы их действия: 1) вирусы встраивают свою ДНК в ДНК клеток хозяина; 2) продукты жизнедеятельности паразитов — возбудителей болезней действуют как химические мутагены.

Причиной возникновения мутаций не всегда является только воздействие окружающей среды.

Эндомутагенные факторы

Существуют определенные особенности самого организма человека, которые провоцируют изменения наследственного материала — эндогенные мутации. Мутации, возникающие без видимого воздействия факторов внешней среды, называются спонтанными. Установлено, что их средняя частота составляет 105~ 106 на 1 гамету. Но вероятность формирования мутаций может варьировать от 104—1011 в зависимости от размера, структуры и функции определенного гена, особенностей генотипа, физиологического состояния организма.

Возраст родителей.

Репродуктивной функции организма присущи общебиологические законы: развитие, зрелость, увядание. Следовательно, как в период становления, так и в период увядания репродуктивной функции родителей наблюдается довольно частое рождение неполноценного потомства.

ВПР опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы чаще встречаются у потомства от юных матерей. Дети с ВПР центральной нервной системы и множественными пороками развития (трисомии по 13, 18, 21 хромосомам) чаще рождаются у матерей старше 35 лет. Проявления разнообразных мутаций зависит и от возраста отца (расщепление губы и неба, нарушение формирования соединительной ткани и др.).

Старение половых клеток влияет на увеличение частоты мутаций, так как у людей старше 30—35 лет снижается активность различных ферментов, увеличивается повреждаемость яйцеклеток, снижается резистентность. Также необходимо отметить, что гормональные расстройства чаще наблюдаются у людей в возрасте старше 35 лет.

Давно установлено, что чем старше женщина (особенно, если ей больше 35 лет), тем выше риск рождения у нее ребенка с патологическими изменениями хромосом. Так, синдром Дауна (трисомия по 21 хромосоме) диагностируется в среднем у одного из 700 новорожденных. В то же время, это заболевание определяется только у одно го из 1 800 детей 20-летних матерей. Но уже у 40-летних женщин примерно 1% новорожденных имеют синдром Дауна. Результаты лабораторных исследований показывают, что у каждого 5 ребенка, родившегося от матерей возраста 43 лет, выявляется хромосомная патология. Кроме того, эти заболевания чаще регистрируются в потомстве очень юных женщин (моложе 18 лет) и мужчин старше 55 лет.

Увеличение частоты мутаций зарегистрировано и для потомства отцов старшего возраста. Их дети имеют повышенный риск развития таких моногенных заболеваний, как ахондроплазия, синдром Апера, синдром Марфана, аниридия, несовершенный остеогенез, нейрофиброматоз и т.д. Кроме того, у их внуков мужского пола есть вероятность проявления Х-сцепленной рецессивной патологии, унаследованной от фенотипически здоровой матери.

Эндокринные заболевания и метаболические деформации матери.

Увеличение риска рождения детей с хромосомной патологией было показано и в случаях различных аутоиммунных нарушений у родителей. Среди близких родственников больных с хромосомными заболеваниями, особенно у матерей, значительно чаще встречается сахарный диабет, высокий уровень антитиреоидных антител.

Чаще всего тератогенным эффектом обладают сахарный диабет, эндемический кретинизм, фенилкетонурии, некоторые опухоли и ряд других заболеваний. Например, сахарный диабет (6 % случаев) может вызывать такие заболевания, как диабетическая фетопатия и диабетическая эмбриопатия, проявляющиеся комплексом ВПР, из которых 37 % приходится на опорнодвигательный аппарат (ОДА), 24 % — на сердечно-сосудистую систему (ССС), 14 % — на центральную нервную систему (ЦНС).

«Перезревание» половых клеток.

Это комплекс изменений в яйцеклетках и сперматозоидах, произошедших от момента их полного созревания до момента образования зиготы. В основе «перезревания» лежат процессы, ведущие к десинхронизации процессов овуляции и оплодотворения. Увеличение времени от момента овуляции до слияния спермия с яйцом приводит к снижению способности яйцеклетки к оплодотворению, увеличению количества абортов и плодов с ВПР. Задержка овуляции или оплодотворения у женщины приводит к нарушению развития зародыша.

Перезревание сперматозоидов происходит в половых путях женщины. Это может быть результатом их недостаточной подвижности. В таких случаях, если половое сношение произошло за 1—2 дня до овуляции, в сперматозоидах возникают неблагоприятные изменения.

Перезревание яйцеклетки может происходить уже внутри фолликула в результате недостаточности гипофизарных гонадотропных гормонов.

Особенности структуры самого гена.

Д.Н. Купер и М. Кравчак (1991) установили, что присутствие в гене повторяющихся последовательностей ДНК может приводить к формированию «петель» в момент репликации. В последующем эти новые образования могут удваиваться или удаляться из генома. Изменения в гене могут сохраняться при дальнейших репликациях, т.е. происходит мутация.

Функциональные изменения генома тоже могут повышать частоту мутаций. Так, известны наследственные заболевания, клиническая картина которых включает повышенный риск мутаций в соматических клетках организма, что приводит к возникновению опухолей (например, пигментная ксеродерма). Кроме того, существуют семьи, в которых регистрируется достаточно много случаев одного и того же злокачественного образования. Это так называемые «раковые семьи». В частности, такое накопление было установлено для рака молочной железы. Причиной подобных явлений могут быть, например, различные нарушения функции ферментов, восстанавливающих ДНК после мутаций и обеспечивающих ее устойчивость к токсическим факторам внешней среды, или дефекты иммунитета, контролирующего деление клеток.

8. Классификация мутаций

Существует несколько классификаций мутаций.

1. Мутации по месту их возникновения:

- генеративные — возникшие в половых клетках. Они не влияют на признаки данного организма, а проявляются только в следующем поколении.

- соматические — возникающие в соматических клетках. Эти мутации проявляются у данного организма и не передаются потомству при половом размножении (черное пятно на фоне коричневой окраски шерсти у каракулевых овец, разный цвет глаз у человека). Сохранить соматические мутации можно только путем бесполого размножения (прежде всего вегетативного).

2. Мутации по адаптивному значению:

- полезные (положительные) — повышающие жизнеспособность особей,

- вредные — понижающие жизнеспособность, человек, как правило, не доживает до репродуктивного возраста

- летальные - смертельные

- нейтральные — не влияющие на жизнеспособность особей.

Эта классификация весьма условна, так как одна и та же мутация в одних условиях может быть полезной, а в других — вредной.

3. Мутации по характеру проявления:

доминантные и рецессивные (мутации, не проявляющиеся у гетерозигот поэтому длительное время сохраняющиеся в популяции образующие резерв наследственной изменчивости).

4. Мутации по изменению состояния гена:

- прямые — перевод гена от дикого типа к новому состоянию,

- обратные — переход гена от мутантного состояния к дикому типу.

5. Мутации по причинам возникновения:

- спонтанные — мутации, возникшие естественным путем под действием факторов среды обитания,

- индуцированные — мутации, искусственно вызванные действием мутагенных факторов.

6. Мутации по локализации в клетке:

- ядерные

- цитоплазматические

7. Мутации по изменению фенотипа:

- аморфные – мутация произошла и признак исчез (альбинизм, алопеция (безволосость)

- гипоморфные – уменьшение выраженности признака (карликовость, микроофтальмия (маленькие глаза), микроцефалия (маленький мозг)

- гиперморфные – усиление выраженности признака (гигантизм, многопалость, повышенное оволосенение)

- неоморфные – в процессе эволюции появляется новый признак, которого ранее не было (гемоглобин, хорда, позвоночник и т. д.)

- антиморфные – вместо одного признака появился другой (вместо потовых желез появились молочные)

9. Мутации по характеру изменения генотипа.

По характеру изменения генетического материала различают генные, хромосомные, геномные мутации.

Мутации могут вызывать различные изменения генотипа, затрагивая отдельно взятые гены, целые хромосомы и весь геном.

10. Геномные мутации.

Геномными называют мутации, в результате которых происходит изменение в клетке числа хромосом. Они возникают в результате нарушений митоза или мейоза, приводящих либо к неравномерному расхождению хромовом к полюсам клетки, либо к удвоению хромосом, но без деления цитоплазмы.

В зависимости от характера изменения числа хромосом, различают:

-полиплоидия - увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному набору.

Полиплоидия чаще наблюдается у простейших и у растений. В зависимости от числа гаплоидных наборов хромосом, содержащихся в клетках, различают: триплоиды (Зп), тетраплоиды (4п) и т.д. Они могут быть:

автополиплоидами — полиплоидами, возникающими в результате умножения геномов одного вида,

аллополиплоидами — полиплоидами, возникающими в результате умножения геномов разных видов (характерно для межвидовых гибридов);

- гетероплоидия (анеуплоидия) — некратное гаплоидному увеличение или уменьшение числа хромосом. Чаще всего наблюдается уменьшение или увеличение числа хромосом на одну (реже две и более). Вследствие, нерасхождения какой-либо пары гомологичных хромосом в мейозе одна из образовавшихся гамет содержит на одну хромосому меньше, а другая — на одну больше. Слияние таких гамет с нормальной гаплоидной гаметой при оплодотворении приводит к образованию зиготы с меньшим или большим числом хромосом по сравнению с диплоидным набором, характерным для данного вида.

Виды гетероплоидии:

Трисомия — организмы с набором хромосом 2п+ 1.

Например, болезнь Дауна у человека возникает в результате трисомии по 21-й паре хромосом, синдром Клайнфельтера – трисомия по половым хромосомам (кариотип 44ХХУ), синдром Эдвардса (трисомия по 18-й паре хромосом), синдром Патау (трисомия по 13-й паре хромосом).

Моносомия — организмы с набором хромосом 2п- 1. Например, синдром Шерешевского – Тернера – моносомия по половым хромосомам у женщин (кариотип 44ХО).

Нулесомия – организмы с набором хромосом 2п – 2 – летальные мутации для человека.

11. Хромосомные мутации.

Хромосомные мутации — мутации, вызывающие изменения структуры хромосом.

Перестройки могут осуществляться как в пределах одной хромосомы — внутрихромосомные мутации, так и между негомологичными хромосомами — межхромосомные мутации.

Внутрихромосомные мутации:

- делеция — утрата части хромосомы (синдром «кошачьего крика»

- инверсия — отрыв участка хромосомы, поворот его на 180° и прикрепление к месту отрыва

- дупликация — удвоение одного и того же участка хромосомы

- транспозиция – перемещение участка внутри одной хромосомы Межхромосомные мутации:

- транслокация — обмен участками между негомологичиыми хромосомами.

12. Генные мутации.

Генными (точечные) мутациями называют изменения структуры молекулы ДНК на участке определенного гена, кодирующего структуру определенной молекулы белка.

Эти мутации влекут за собой изменение строения белков, то есть появляется новая последовательность аминокислот в полипептидной цепи, в результате чего происходит изменение функциональной активности белковой молекулы. Благодаря генным мутациям происходит возникновение серии множественных аллелей одного и того же гена. Чаще всего генные мутации происходят в результате замены одного или нескольких нуклеотидов на другие, вставки нуклеотидов, потери нуклеотидов, изменения порядка чередования нуклеотидов.

Результатом генных мутаций являются наследственные нарушения обмена веществ у человека (фенилкетонурия, альбинизм, серповидно – клеточная анемия)

В природе постоянно идет спонтанный мутагенез. Однако спонтанные мутации — редкое явление. Например, у дрозофилы мутация белых глаз образуется с частотой 1:100 000 гамет, у человека многие гены мутируют с частотой 1:200 000 гамет.

13. Закон гомологических рядов.

Н. И. Вавилов, изучая наследственную изменчивость у культурных растений и их предков, обнаружил ряд закономерностей, которые позволили сформулировать закон гомологических рядов наследственной изменчивости:

«Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее сходство в родах их изменчивости. Целые семейства растений в общем характеризуются определенным циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды, составляющие семейство».

Этот закон можно проиллюстрировать на примере семейства Мятликовые, к которому относятся пшеница, рожь, ячмень, овес, просо и т.д. Так, черная окраска зерновки обнаружена у ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и других растений, удлиненная форма зерновки — у всех изученных видов семейства. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости позволил самому Н. И. Вавилову найти ряд форм ржи, ранее не известных, опираясь на наличие этих признаков у пшеницы. К ним относятся: остистые и безостые колосья, зерновки красной, белой, черной и фиолетовой окраски, мучнистое и стекловидное зерно и т. д.

Закон справедлив не только для растений, но и для животных. Так, альбинизм встречается не только в разных группах млекопитающих, но и у птиц и других животных. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости имеет огромное значение для селекционной практики. Он позволяет предугадать наличие форм, не обнаруженных у данного вида, но характерного для близкородственных видов, то есть закон указывает направление поисков.

Изменчивость

Изменчивость

Фенотипическая Генотипическая

Фенотипическая Генотипическая

Мутагенные факторы

Мутагенные факторы