Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841)

Эпоха

Творческая деятельность М.Ю. Лермонтова протекала в годы жесточайшей политической реакции, наступившей после восстания декабристов в 1825 году. Эта общественная обстановка наложила отпечаток на поколение, к которому принадлежал и Лермонтов, на его характер и творчество.

Из 27 лет жизни

М. Ю. Лермонтова 13 лет заполнено поэтическим творчеством. Лермонтов писал художественные произведения с 1829 по 1841 год.

Подростком Михаил Лермонтов мечтал о том, чтобы блистать в светском обществе. Однако со временем понял, что люди, с которыми ему приходится общаться на различных балах и приемах, отличаются удивительным лицемерием. Очень скоро молодому поэту наскучили пустые и высокопарные разговоры, которые не имели никакого отношения к действительности, и он стал избегать общения с ними.

Философская лирика в творчестве М.Ю. Лермонтова

«Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840)

Стихотворение имеет эпиграф: «1-е января» и посвящено маскарадному балу, где присутствовал высший свет. Новогодний бал состоялся в ночь с 1-го на 2 января 1840 года в Большом каменном театре, на нем присутствовали Николай I и члены царской семьи. Поэт не мог оставить это мероприятие без внимания, поэтому написал стихотворение, в котором раскритиковал весь высший свет. Николай I ,увидев эпиграф произведения «1 января», был в шоке от наглости Лермонтова. Он понял, что большей частью стихотворение адресовано ему.

Основная тема : обличение жизненного «маскарада», холодной бездушности светского общества.

Основная мысль: автор хочет показать, что общество – это серая, холодная и бездушная масса, скрывающая свои лица под масками. Настроение : восторженное, эмоциональное, возмущенное, радостное и одновременно разгневанное.

Композиция

Первая часть — описание маскарада (две первые строфы).

Вторая часть — обращение лирического героя к своей милой мечте.

Третья часть (последняя строфа) — возвращение его к реальности.

Средства художественной выразительности: эпитеты: «пестрою толпою», «при диком шепоте», «лазурного огня», «с улыбкой розовой»

метафоры: «Ласкаю я в душе старинную мечту», «И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью!»

олицетворения : встают туманы, глядит луч. сравнение: улыбкой розовой, как молодого дня. антитеза : обман-мечта

инверсия : мечты моей, мелькают образы. лексический повтор: «лечу я вольной, вольной птицей».

Лирический герой-

одинокий человек, чьи взгляды и принципы не совпадают с общественными. Он не намерен подстраиваться под общество, которое он не приемлет. Все люди на балу скрываются под масками. Ощущение, что под этими масками они прячут свои пороки. Люди в масках обезличены, они как «пестрая толпа».

«Валерик» (1840 год).

Стихотворение написано на основе наблюдений поэта над боевыми делами отряда генерал-лейтенанта Галафеева во время похода в Чечню. Речка Валерик существует на самом деле и впадает в реку Сунжу, правобережный приток Терека. С 6 по 14 июля 1840 года Лермонтов участвовал в боях, вел журнал военных действий отряда генерала Галафеева. Автор написал стихотворение в эпистолярном жанре для выражения своих мыслей, чувств, воспоминаний, наблюдений.

Тема : жизнь и смерть.

Основная мысль: Лермонтов хотел показать, что в нашей жизни много тревог, забот, волнений. Как много надо успеть, узнать, услышать, открыть для себя. Автор хочет, чтобы наша земля спокойно цвела под голубым мирным небом, никогда не гремели взрывы, не звучали выстрелы, обрывающие человеческие жизни.

Настроение : Поэт чувствует свое одиночество, тоску, непонимание; он бесконечно любит свой народ

Средства художественной выразительности:

эпитеты :«широкой тенью», «тощие лошадки »,

метафоры: «в струях потока » ,

градация : «Как звери, молча, с грудью грудь»

«Завещание» М.Лермонтов

«Завещание» М.Ю. Лермонтов

Стихотворение «Завещание» написано поэтом за год до гибели, в период, когда он находился под впечатлением от походов русской армии в Чечню. По форме стихотворение «Завещание» представляет собой монолог умирающего на чужбине воина. Тяжело раненный в бою, на пороге смерти он посылает со своим товарищем последний привет родной земле и тем, кто помнит или даже не помнит его.

Лирический герой — типичный для творчества Лермонтова романтический герой с трагической судьбой, который погибает «во цвете лет».

средства выразительности :

эпитет (пустое сердце), «плохи лекаря», «родной край», «умер честно».

обращение: брат, которое подчеркивает доверительность интонации стихотворения,

метафорические выражения :застать в живых; ранить навылет; послать поклон, жить на свете,

восклицательные предложения.

М.Ю. Лермонтов «Завещание»

Композиция -

это обращение умирающего солдата к сослуживцу. Обращение можно разделить на части: просьба рассказать о его смерти всем, кто будет интересоваться, просьбы, касающиеся родителей и соседки.

Жанр – послание, так как лирический герой адресует свои просьбы другу.

М. Ю. Лермонтов «Сон» (1841 год)

Умер поэт в этом же году, как будто напророчил собственную гибель. Никто и подумать не мог, что Мартынов, товарищ Михаила Юрьевича, не откажется от дуэли и доведет свое намерение до конца, убив друга за злословие.

Тема : жизнь и смерть, тайны бытия, существование загробного мира и судьбы .

Лирический герой, отчужденный от общества, от мира, один покидает свой родной край с высоко поднятой головой, не оборачиваясь назад. И только лишь душа его испытывает тоску по дому, по взаимопониманию, которое было возможно лишь с одной девушкой.

Главная мысль - показать, что любовь побеждает смерть, возвышается над реальностью и находит способ воплотиться, пусть даже и во сне.

Композиция

Лирический герой рассказывает сон, где видит себя со стороны уже мертвым. Он лежит в жаркой пустыне, в долине Дагестана. Теряя сознание, он погружается в миражи: пир, вечер, родимая сторона. На этом балу, который так и светится огнями, происходит разговор юных девушек о лирическом герое. Но одна дама думает о своем и не ведет с ними беседу. Героине также снится сон: пустыня, долина Дагестана и лирический герой. Он уже был мертв, в его груди дымящаяся рана. Разделенные расстоянием молодые люди очутились рядом в последний час его жизни. Вместе со своей жизнью, он теряет свою любимую, она же теряет его. Оба во сне видят то, чего желают — друг друга.

Средства художественной выразительности:

эпитеты: «полдневный жар», «желтые вершины», «грустный сон», «хладеющей струей».

метафоры : «Глубокая еще дымилась рана», «И в грустный сон душа ее младая / Бог знает чем была погружена», «Уступы скал теснилися кругом».

Образы и символы

Солнце – это символ жизни, герой уже умер, а лучи продолжают свою работу и щедро рассыпаются золотом по долинам.

Свинец в груди – пуля, которая убила героя. Металл ассоциируется с могильным холодом, который уже коснулся крови умершего. Так его по капле покидает жизнь, унесенная метким выстрелом.

Скалы и пустыни – печальный вид, вселяющий тоску. Это одинокое место, пропасть между поэтом и обществом. Он чувствует себя выжженной пустыней, думает о смерти, а его окружение беспечно веселится вдали от него.

Тема Родины, эпохи, поколения

- Тема Родины занимает в творчестве М.Ю. Лермонтова одно из ведущих мест, но раскрывается им неоднозначно. Лермонтов создает конкретно-исторический образ России, он тесно связан с темой «потерянного поколения», важной для творчества поэта.

- Особенность любви Лермонтова к Родине в том, что эта любовь контрастна: духовной жизни лирического героя противопоставлена общественная, и они не гармонируют друг с другом .

1837 – «Бородино»

- Тема исторической судьбы поколения 30-х годов.

- Стихотворение представляет собой диалог поколения поэта с поколением отцов, участников войны

- Устами старого солдата автор упрекает «нынешнее племя» в бессилии:

Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!

- Прославляя подвиги предшественников, поэт осуждает современников за бесславно прожитую жизнь.

1841 - «Прощай, немытая Россия...»

- Одно из самых острых политических выступлений поэта.

- По пафосу оно в одно и то же время оскорбительно-дерзкое, и скорбное, проникнутое душевной болью.

- Впервые в русской литературе выносится приговор не каким-то отдельным сторонам русской действительности, а всей николаевской России , которая здесь изображена как социально-историческое целое.

- Первая строфа - тема России, вторая - тема личности и ее «побега».

- Лаконизм, близость к жанру эпиграммы.

1841 - «Родина»

- Первоначальное название - «Отчизна».

- Стихотворение представляет собой декларацию СТРАННОЙ любви «РАССУДКУ ВОПРЕКИ

- В основе стихотворения антитеза казенного патриотизма и естественного чувства. Здесь начало одной из основных традиций русской литературы, в рамках которой патриотизм воспринимался как чувство противоположное рассудку и глубоко личное.

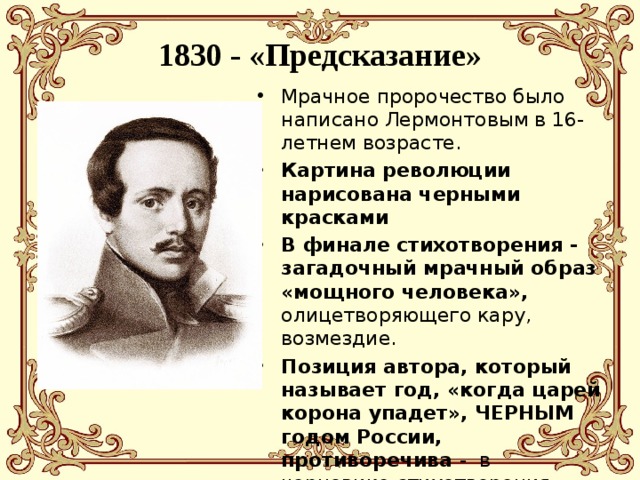

1830 - «Предсказание»

- Мрачное пророчество было написано Лермонтовым в 16-летнем возрасте.

- Картина революции нарисована черными красками

- В финале стихотворения - загадочный мрачный образ «мощного человека», олицетворяющего кару, возмездие.

- Позиция автора, который называет год, «когда царей корона упадет», ЧЕРНЫМ годом России, противоречива - в черновике стихотворения рядом с заглавием Лермонтов написал: «Это мечта»

1838 - «Дума»

- Это одно из итоговых произведений.

- Личная трактовка темы обреченности заменена исторической, лирическое Я обобщено, расширено до поколения

- Убийственные оценки поколения, причем СВОЕГО (стихи написаны от 1 лица («МЫ»), траурные мрачные пророчества, создание обобщенного образа.

- Трагедия его осмыслена прежде всего как утрата духовных ценностей, равнодушие, душевный холод.

- Позиция автора таит в себе парадокс: конфликтуя с поколением, обличая его, он конфликтует и с собой как частью его.

Тема поэта и поэзии

- Тема традиционна, возникает как продолжение пушкинской традиции .

- В центре - мысль об избранности, об особом пути поэта, о его трагической судьбе.

- Важнейшие мотивы и образы здесь - поэт и толпа, назначение творчества, свобода, поэт и эпоха, вдохновение, одиночество.

1832 - «Я жить хочу! Хочу печали...»

- Жизнь поэта без страданий, как океан без бури, - это не жизнь.

- Поэтическое творчество - жизнь «ценою муки», а награда - земная слава и способность слышать «звуки неба».

- Любовь, счастье, спокойствие - не тот желанный удел, которого ищет лирический герой; настоящая жизнь для него проникнута печалью и невозможна без страданий.

1837 - «Смерть Поэта»

- Распространялось в списках, не было опубликовано до 1858 года.

- По жанру - сочетание признаков оды («На смерть ...»), скорбной элегии, эпитафии, надгробного слова и гражданской инвективы, обличительного памфлета, высокой сатиры.

- По настроению - богатство интонаций (негодование, презрение, грусть, элегическая скорбь, размышление, страсть, сарказм, горечь, гнев проклятий)

- По способу отражения мира - это и попытка создать нечто вроде исторического документа, посвященного гибели конкретного человека, и аллегория: Поэт - не только Пушкин, но и Поэт вообще..

Композиционно выделяется 3 части:

1. Образ Поэта и история его гибели глазами Лермонтова . Это не просто гибель, а убийство. Рассуждения об историческом смысле трагедии. За образом убийцы встает более значимый образ всех врагов и гонителей «свободного, смелого дара»

2. Надгробная элегия . Рисуется яркий поэтический облик Пушкина, здесь отзвуки пушкинских тем и образов. Муки поэта перед гибелью символически уподобляются мукам Христа перед казнью.

3. Политический памфлет. Адресатами оказываются люди, приближенные ко двору. Обвинения вырастают в проклятия. Тема возмездия, суда (высший суд - Божий суд, суд Истории)

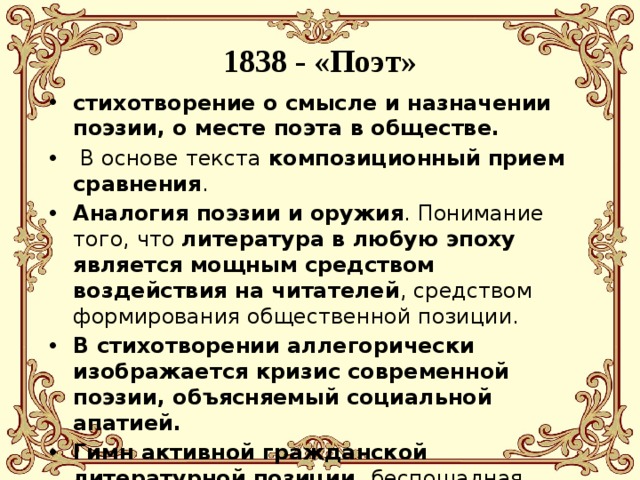

1838 - «Поэт»

- стихотворение о смысле и назначении поэзии, о месте поэта в обществе.

- В основе текста композиционный прием сравнения .

- Аналогия поэзии и оружия . Понимание того, что литература в любую эпоху является мощным средством воздействия на читателей , средством формирования общественной позиции.

- В стихотворении аллегорически изображается кризис современной поэзии, объясняемый социальной апатией.

- Гимн активной гражданской литературной позиции, беспощадная оценка светской черни, которая тешится блестками и обманом.

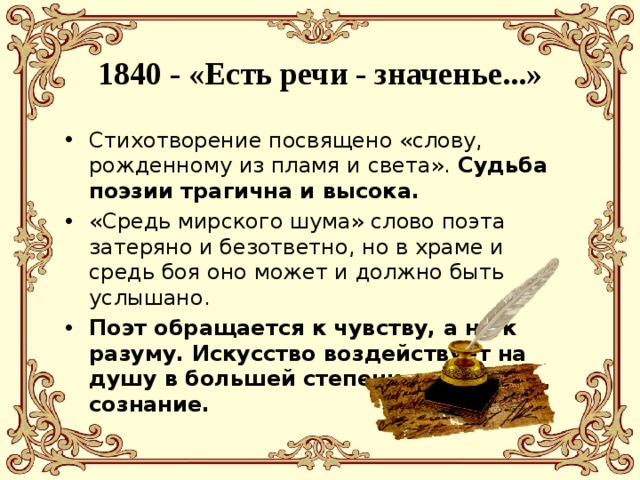

1840 - «Есть речи - значенье...»

- Стихотворение посвящено «слову, рожденному из пламя и света». Судьба поэзии трагична и высока.

- «Средь мирского шума» слово поэта затеряно и безответно, но в храме и средь боя оно может и должно быть услышано.

- Поэт обращается к чувству, а не к разуму. Искусство воздействует на душу в большей степени, чем на сознание.

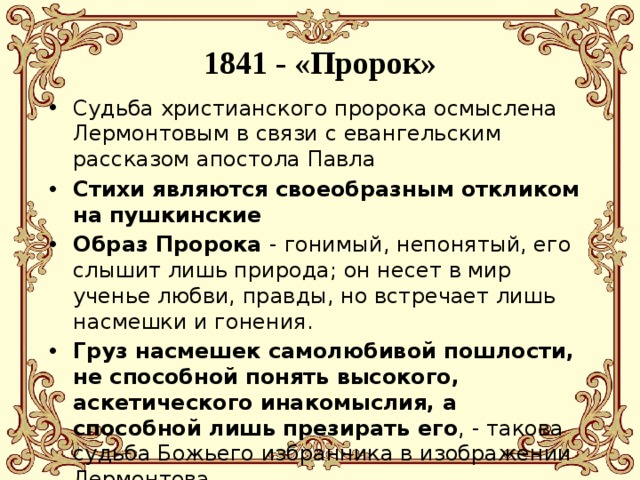

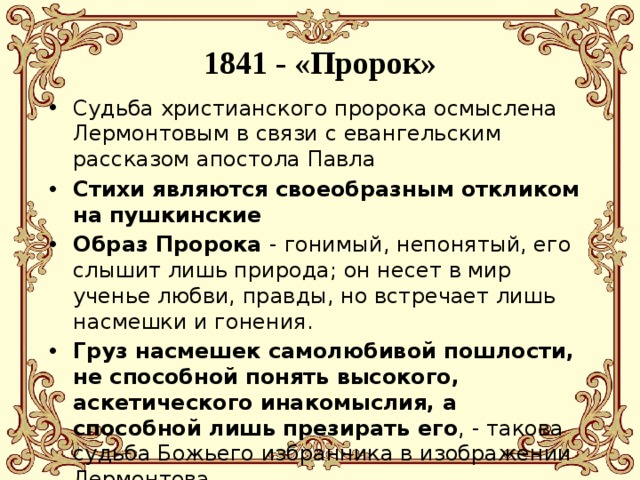

1841 - «Пророк»

- Судьба христианского пророка осмыслена Лермонтовым в связи с евангельским рассказом апостола Павла

- Стихи являются своеобразным откликом на пушкинские

- Образ Пророка - гонимый, непонятый, его слышит лишь природа; он несет в мир ученье любви, правды, но встречает лишь насмешки и гонения.

- Груз насмешек самолюбивой пошлости, не способной понять высокого, аскетического инакомыслия, а способной лишь презирать его , - такова судьба Божьего избранника в изображении Лермонтова.

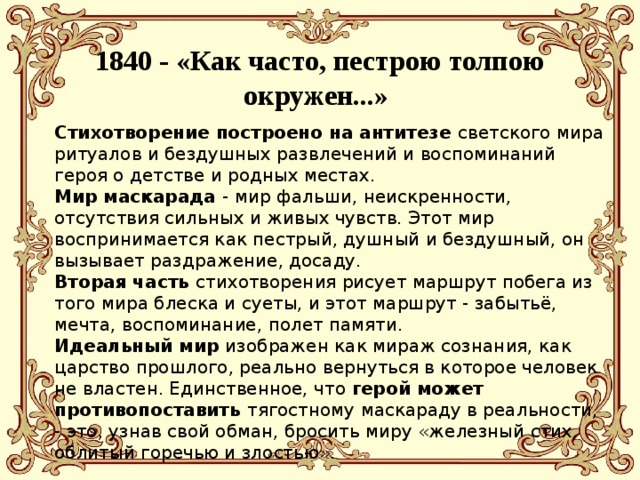

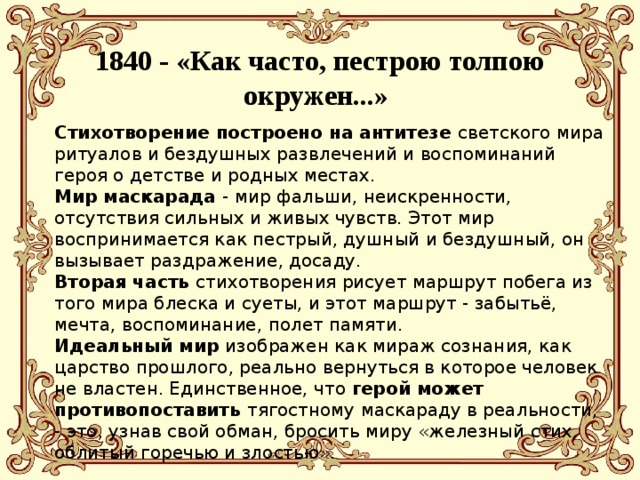

1840 - «Как часто, пестрою толпою окружен...»

Стихотворение построено на антитезе светского мира ритуалов и бездушных развлечений и воспоминаний героя о детстве и родных местах.

Мир маскарада - мир фальши, неискренности, отсутствия сильных и живых чувств. Этот мир воспринимается как пестрый, душный и бездушный, он вызывает раздражение, досаду.

Вторая часть стихотворения рисует маршрут побега из того мира блеска и суеты, и этот маршрут - забытьё, мечта, воспоминание, полет памяти.

Идеальный мир изображен как мираж сознания, как царство прошлого, реально вернуться в которое человек не властен. Единственное, что герой может противопоставить тягостному маскараду в реальности, - это, узнав свой обман, бросить миру «железный стих, облитый горечью и злостью».

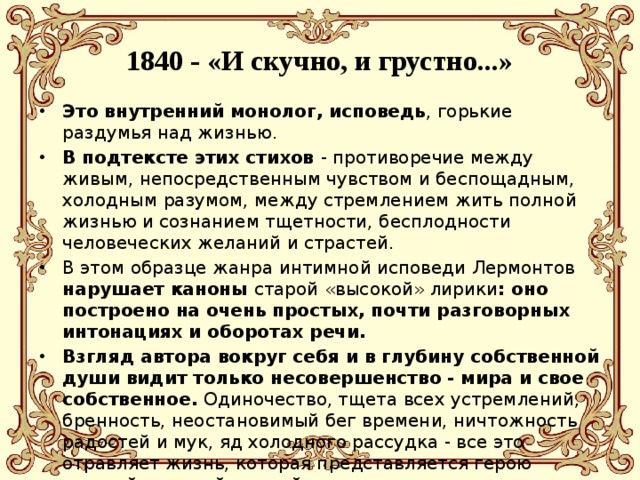

1840 - «И скучно, и грустно...»

- Это внутренний монолог, исповедь , горькие раздумья над жизнью.

- В подтексте этих стихов - противоречие между живым, непосредственным чувством и беспощадным, холодным разумом, между стремлением жить полной жизнью и сознанием тщетности, бесплодности человеческих желаний и страстей.

- В этом образце жанра интимной исповеди Лермонтов нарушает каноны старой «высокой» лирики : оно построено на очень простых, почти разговорных интонациях и оборотах речи.

- Взгляд автора вокруг себя и в глубину собственной души видит только несовершенство - мира и свое собственное. Одиночество, тщета всех устремлений, бренность, неостановимый бег времени, ничтожность радостей и мук, яд холодного рассудка - все это отравляет жизнь, которая представляется герою «пустой и глупой шуткой».

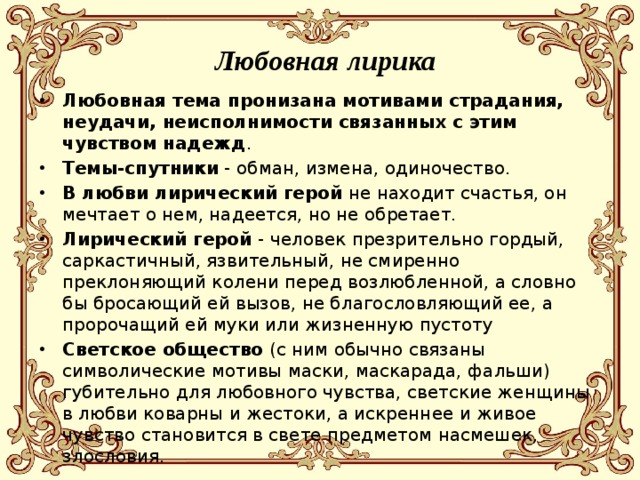

Любовная лирика

- Любовная тема пронизана мотивами страдания, неудачи, неисполнимости связанных с этим чувством надежд .

- Темы-спутники - обман, измена, одиночество.

- В любви лирический герой не находит счастья, он мечтает о нем, надеется, но не обретает.

- Лирический герой - человек презрительно гордый, саркастичный, язвительный, не смиренно преклоняющий колени перед возлюбленной, а словно бы бросающий ей вызов, не благословляющий ее, а пророчащий ей муки или жизненную пустоту

- Светское общество (с ним обычно связаны символические мотивы маски, маскарада, фальши) губительно для любовного чувства, светские женщины в любви коварны и жестоки, а искреннее и живое чувство становится в свете предметом насмешек, злословия.

«ИВАНОВСКИЙ ЦИКЛ»

«Не ты, но судьба виновата была...»

«К Н.И.» («Я не достоин, может быть...»)

«Я не унижусь пред тобою»

«СУШКОВСКИИ ЦИКЛ»

«Нищий»

«Расстались мы, но твой портрет...»

«Я не люблю тебя. Страстей...»

СТИХИ ВАРВАРЕ ЛОПУХИНОЙ

«Она не гордой красотою...»

«Молитва»

СТИХИ ЕКАТЕРИНЕ БЫХОВЕЦ

«Нет, не тебя так пылко я люблю...»

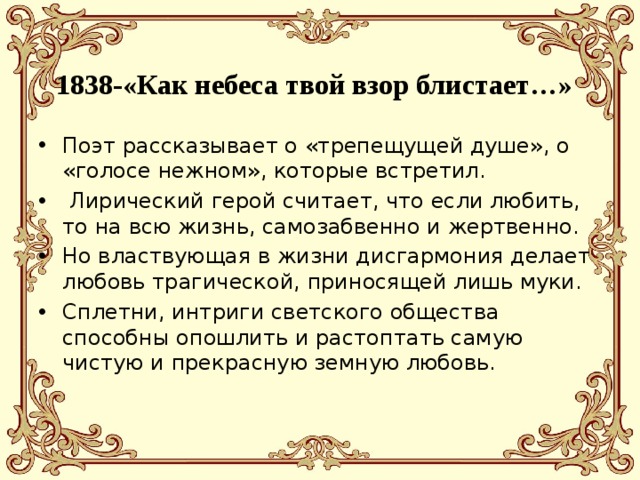

1838-«Как небеса твой взор блистает…»

- Поэт рассказывает о «трепещущей душе», о «голосе нежном», которые встретил.

- Лирический герой считает, что если любить, то на всю жизнь, самозабвенно и жертвенно.

- Но властвующая в жизни дисгармония делает любовь трагической, приносящей лишь муки.

- Сплетни, интриги светского общества способны опошлить и растоптать самую чистую и прекрасную земную любовь.

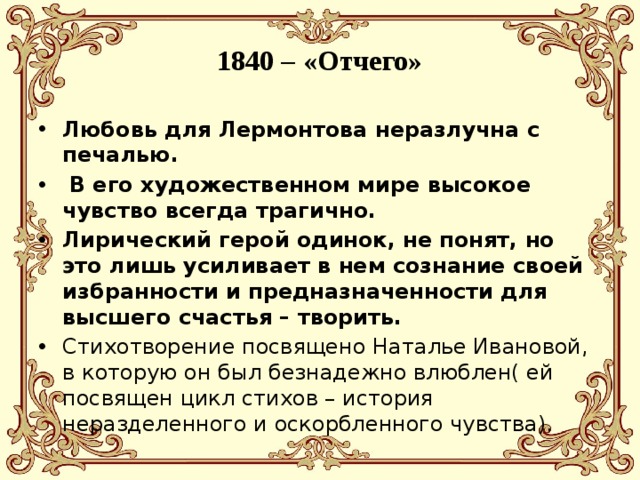

1840 – «Отчего»

- Любовь для Лермонтова неразлучна с печалью.

- В его художественном мире высокое чувство всегда трагично.

- Лирический герой одинок, не понят, но это лишь усиливает в нем сознание своей избранности и предназначенности для высшего счастья – творить.

- Стихотворение посвящено Наталье Ивановой, в которую он был безнадежно влюблен( ей посвящен цикл стихов – история неразделенного и оскорбленного чувства).

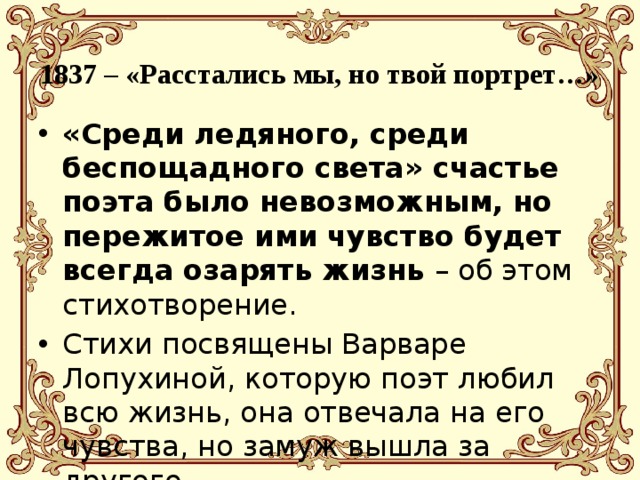

1837 – «Расстались мы, но твой портрет…»

- «Среди ледяного, среди беспощадного света» счастье поэта было невозможным, но пережитое ими чувство будет всегда озарять жизнь – об этом стихотворение.

- Стихи посвящены Варваре Лопухиной, которую поэт любил всю жизнь, она отвечала на его чувства, но замуж вышла за другого.

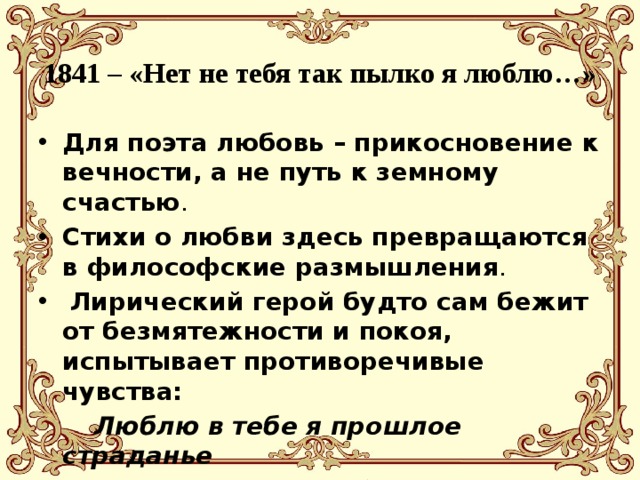

1841 – «Нет не тебя так пылко я люблю…»

- Для поэта любовь – прикосновение к вечности, а не путь к земному счастью .

- Стихи о любви здесь превращаются в философские размышления .

- Лирический герой будто сам бежит от безмятежности и покоя, испытывает противоречивые чувства:

Люблю в тебе я прошлое страданье

И молодость погибшую мою .

О любви…

«Люблю, люблю!» - вот постоянный рефрен лермонтовской лирики. Любовь – всепроникающая тема и один из основных мотивов лермонтовской лирики; выступающий в конкретном воплощении, как любовь к отечеству, природе, детям и прежде всего – как любовь к женщине в различных ее проявлениях: от бескорыстно-идеального, «небесного» чувства до всепоглощающей любви-страсти или демонического соперничества.

Безусловно, кристаллизация в творчестве Лермонтова любовных мотивов основана на биографических фактах из жизни поэта, хотя нельзя сводить их только к осмыслению собственных переживаний Лермонтова.

Если бы Лермонтов прожил хотя бы столько же, сколько Пушкин, еще не известно, кто бы из них был Пушкин! (И. Андроников)