СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ЧИТАТЬ»?

Итак, обучая ребёнка чтению по слогам, придерживайтесь рекомендаций:

1.Буквы следует называть как звуки («м», а не «мэ»)

2.Следите, чтоб ребёнок произносил слоги правильно,и исправляйте ошибки сразу во избежание запоминания неверных вариантов.

3.Не перегружайте малыша лишней информацией, в частности фонетическими терминами, а также звукобуквенным анализом. Например, не вдавайтесь в подробности, что некоторые буквы в определённых положениях в слове обозначают два звука.

4.Переходя к чтению слов,предоставляйте ребёнку текст в книге с правильным их написанием, без дефисов, которые затрудняют восприятие слова целиком.

Интерес ученика – ключ к успеху!

Старайтесь делать занятия интересными для ребёнка, проводите их в игровой форме. Только в этом случае можно надеяться на результат.Чтение - сложная наука, и без наглядности здесь не обойтись. Используйте яркие картинки, карточки с буквами для складывания слогов и со слогами для складывания слов, предоставляйте мнформацию в виде мини-кроссвордов. Вместе с ребёнком иллюстрируйте проситанное, используйте настольные игры и образные средства (слоговой паровозик, гусеничку), включайте малышу обучающие онлайнигры и видео на компьютере – в общем, разнообразьте и дополняйте учебный процесс всем, что душе угодно. Цель одна: устойчивый интерес к занятиям у ребёнка. Заскучавший ученик информацию практически не воспринимает.

Научить ребёнка читать по слогам может каждый родитель. Для этого не нужно педагогического образования, достаточно ознакомиться с пособиями, которые сегодня в большом ассортименте, поинтересоваться основными методиками, выбрать понравившуюся и следовать указаниям автора. А если вы сделаете освоение нужного навыка увлекательным, то можете быть уверенны, что в первый класс ваш малыш пойдёт уже умея читать как минимум по слогам.

Выполнила:

Н.Н.Полифорова, учитель-логопед.

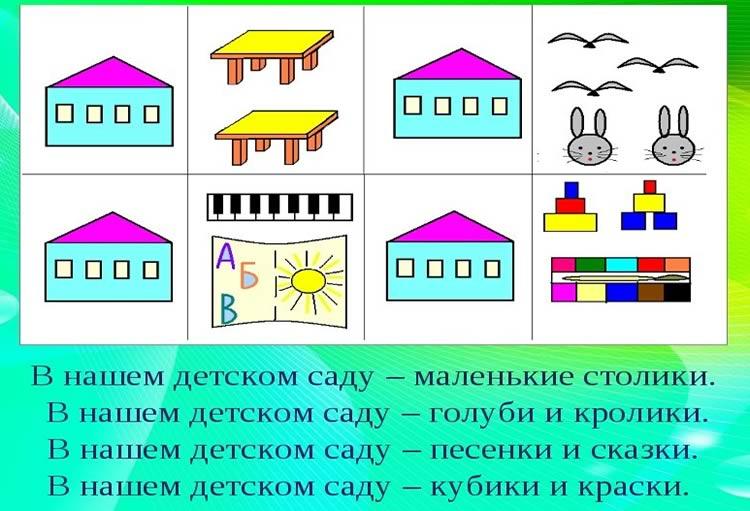

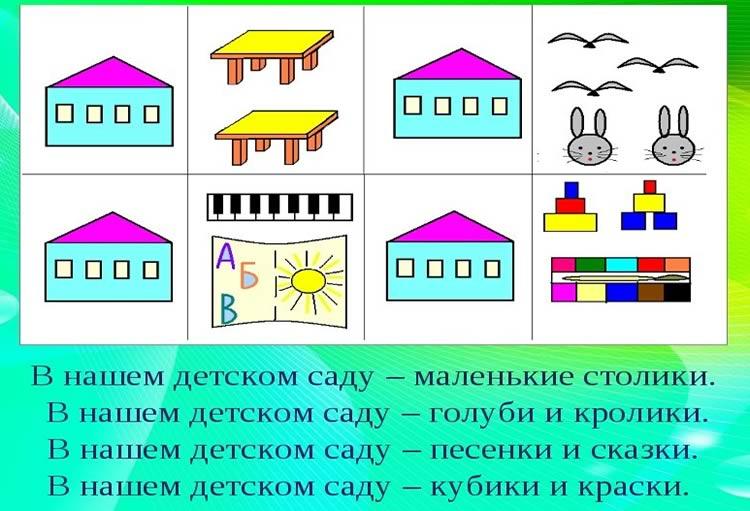

ВНИМАНИЕ! МНЕМОТАБЛИЦЫ.

Как сделать пособие своими руками?

Приемы мнемоники сегодня широко используются педагогами и родителями для развития памяти, речи, а также абстрактного и логического мышления детей во время занятий по математике и окружающему миру. Готовые таблицы, как средства популярной методики, можно без проблем купить в любом книжном магазине. Но если вы сделаете их своими руками и привлечете к творческому процессу детей, то эффективность развивающих занятий намного увеличится. Как же создать мнемотаблицу?

Перечитываем и делим на части текст, акцентируя внимание на важных моментах.

Расчерчиваем таблицу. Количество квадратов будет зависеть от объема текста и возраста ребенка.

Фиксируем основные смысловые акценты, используя точные либо условные изображения: геометрические фигуры, силуэты, знаки, пиктограммы.

Выделяем непонятные слова, которые впоследствии объясняем малышу.

Картинки в таблице можно нарисовать от руки, распечатать на принтере или наклеить в форме коллажа. В любом случае взрослые должны проявить творческую фантазию, внимание и настойчивость, чтобы развить у дошкольников как можно больше навыков и умений, столь необходимых в период формирования речевых центров головного мозга.

Выполнила:

Н.Н.Полифорова, учитель-логопед.

РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ

(СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ)

Тренируем руки дома, на прогулке, на даче и …

На даче: дайте задание взрыхлить, прополоть, вскопать, полить (хорошо, если у вашего ребёнка есть свой набор садовых инструментов). Ребёнок должен понимать, для чего нужна его работа, знать, что, выполняя её, он приносит пользу;

На прогулке: где бы вы ни находились, предоставьте ребёнку возможность поближе познакомиться с песком, глиной, водой, снегом.

Дома: особое внимание уделяйте формированию самых разнообразных навыков самообслуживания (умываться и вытираться, застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, готовить постель ко сну, убирать кровать и т.д.).

На кухне: ребёнок может перебирать гречку, рис, пшено, насыпать сахар в сахарницу, соль в солонку. Занятия покажутся более увлекательными, если будут связаны со знакомым ребенку сказочным сюжетом. Вместе с ним слепите Колобка, пирожки, которые несла бабушке Красная Шапочка, или те, которыми прикрылась в корзинке Машенька из сказки «Машенька и медведь».

Постановка руки.

Многие дети неправильно держат карандаш или ручку. Можно воспользоваться способом метки: поставить кружки на точки соприкосновения руки ребенка с ручкой. У вас получится три метки: одна – на ручке, другая – на подушечки указательного пальца, третья – на боковой поверхности среднего пальца, куда ложится ручка.

Штриховка.

Упражнения выполняются по принципу возрастающей трудности. Ребенку предлагают обвести карандашом небольшое лекало или несложную плоскую форму. Затем ребенок заштриховывает полученный контур (по вертикали, горизонтали, наискось). Перед началом работы ребенку показывается образец штриховки.

Раскраска.

Ребенок раскрашивает рисунок карандашами, стараясь работать как можно аккуратнее, не выходя за контур. Взрослый поощряет даже малейшие успехи ребенка, при этом можно поиграть «в школу», распределив между собой роли.

Копирование контура булавкой.

Ребенку предлагается скопировать несложный рисунок или геометрическую фигуру, обкалывая контур булавкой. При этом под образец кладется чистый лист бумаги, на который будет переноситься рисунок, а также небольшая подушечка поролона. Полученный рисунок можно потом раскрасить или заштриховать.

Завязывание, развязывание узелков и бантиков, заплетание, расплетание.

Это может быть работа с бельевой верёвкой, со шнурками. Девочки могут заплетать косы своим куклам. Можно соревноваться на скорость. По мере освоения упражнения дают всё более тонкую верёвку.

Пальчиковая гимнастика.

Массаж пальцев.

Ребёнок сам или с помощью взрослого делает массаж каждого пальца левой и правой руки, начиная с кончиков, поглаживающими, растирающими и круговыми движениями.

Выполнила:

Н.Н.Полифорова, учитель-логопед.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения

Воспитание правильного звукопроизношения – важная задача для родителей и педагогов. Необходимо, чтобы и в семье, и в дошкольном учреждении все участники обучения крохи произносили звуки правильно. Родителям нужно вовремя обратить внимание на нарушения речи у ребенка, ни в коем случае не подражать языку ребенка, не лепетать вместе с ним, не «сюсюкать» и не стимулировать неправильную речь. Например, некоторые родители, услышав от крохи неправильное слово и посчитав его смешным, начинают произносить его именно в этой манере, нежели исправить его произношение у малыша. Так формируется неправильное звукопроизношение и нарушение речи у детей. Слова должны произносится одинаково правильно в общении со взрослыми и детьми.

Во время игр и занятий с ребенком стараться больше внимания уделять произношению звуков, проговаривать их или пропевать в игровой форме. Можно подражать в звуках животным. Ребенок не должен играть всегда один, ему обязательно нужно общение со взрослыми в процессе его игр.

Хорошо, если родители помогут ребенку придумать сюжет, распределить роли, наделенные игровыми действиями. При таком подходе речь малыша будет улучшаться, он будет запоминать больше слов, расширять словарный запас.

Полезно читать ребенку сказки или пересказывать их своими словами, подключая и ребенка к пересказу. Кроме сказок ребенку необходимо давать пояснения всем природным явлениям и бытовым ситуациям, которые с ним происходят, развивая тем самым его любознательность.

Можно учить с ребенком простые детские стишки и потешки, печь песенки, загадывать ребенку загадки. Нужно учить с ребенком новые слова, особенно хорошо запоминаются труднопроизносимые и необычные, например, названия динозавров.

Выполнила:

Н.Н.Полифорова, учитель-логопед.

Роль родителей в формировании

грамматически правильной речи у детей

Родители могут самостоятельно участвовать в построении правильной речи у ребенка. Необходимо приучать его из звуков складывать простые слова, сравнивать правильное и неправильное произношение, поддерживать его интерес к буквам и звукам. Ребенку нужно объяснять и напоминать, что говорить нужно четко и громко. Не нужно забывать, что чем обширнее словарный запас у окружающих ребенка людей, тем активнее у него развивается речь. Но во всем нужна мера, слишком ускорять процесс не следует, нагружая ребенка занятиями. Недопустимо кричать на малыша, обвинять его в неправильном произношении звуков. Это может спровоцировать обратный эффект, ребенок замкнется в себе, и найти контакт с ним будет труднее.

Связная речь – это высказывание, несущее определенный смысл. Речь должна быть понятной и логичной. На формирование связной речи немаловажную роль оказывает влияние окружающей среды. Развивается мышление и постепенно улучшается речь ребенка. У детей дошкольного возраста связная речь формируется под руководством взрослых. С ранних лет ребенок начинает понимать слова и их значения, но происходит это не сразу. К концу первого года жизни ребенок в состоянии сложить фразу из двух слов, несколько позднее из трех и более слов. Чем длиннее фраза, тем сложнее она для детского восприятия. К пяти годам дети уже способны пересказывать несложные рассказы, рассказывать сказки и строить предложения по 5-8 слов. Речь ребенка в дошкольном возрасте ситуативная, содержит помимо слов мимику, жесты. В дальнейшем речь становится более связной, развитой и правильной. Переход к связному изложению проявляется в рассказах о каком-либо ярком событии, произошедшем в жизни ребенка. Развитие речи зависит от характера общения с окружающими.

Выделяют основные методы развития связной речи:

разговор или беседа с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. В беседе важно задавать вопросы проблемного характера «Как?», «Почему?», «Зачем?». развитие монологической речи детей — творческий рассказ ребенка о себе или о каком-нибудь произошедшем с ним событии. пересказ ребенком услышанного текста (это могут быть рассказы о прошедшем дне в саду, в гостях, о прогулке с друзьями и прочее). сравнительное описание предметов, картин. В рассказ ребенка необходимо добавлять прилагательные, вводить в речь детали и части предметов, задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Вопросы нужно задавать четко, разборчиво. Родители и педагоги могут предложить ребенку примерный план ответа. Вопрос необходимо строить таким образом, чтобы он был понят малышом с первого раза. В процессе беседы необходимо постараться вызвать интерес ребенка, пробудить в нем активность и желание отвечать на вопросы. Важным будет умение расположить кроху к себе.

СОВЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЯМ…

«Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного произношения звуков».

Учитывая возрастные особенности развития речи детей, формирование звуковой культуры можно распределить на III основных этапа.

I этап – до 3-х лет – проводится работа, направленная на уточнение и закрепление простых в артикуляционном отношении звуков, на выработку четкого и внятного произнесения слов. Используются методические приемы: повторение по речевому образцу, использование различного дидактического материала, игрушек. Игры: «Как мычит корова, кричит петух, пищит мышка и т.д.», «Пароход гудит», «Капли капают», «Ветер», «Аукаем в лесу» и т.д., «Волшебный мешочек», использование различных потешек и т.д. Для развития слухового внимания используются игры: «Кто пришёл?» (волк, петух, паровоз, колокольчик).

II этап – от 3 до 5 лет (2 младшая и средняя группы). Ведущие методические приемы – речевой образец, заучивание наизусть, беседы, дидактические игры и т.д.

III этап – от 5 до 7 лет – работа по дифференциации звуков, четкой артикуляции звуков, над дикцией, темпом, интонационной выразительностью речи. Методические приемы – речевой образец дидактические игры, пересказ, рассказывание, заучивание наизусть и др.

Педагогические приемы,

влияющие на произносительную сторону речи детей:

- образец правильного произношения, выполнения задания, который дает педагог;

- краткое или развернутое объяснение демонстрируемых качеств речи или движений речи двигательного аппарата;

- утрированное (с подчеркнутой дикцией) произношение или интонирование звука (ударного слога, искажаемой детьми части слова);

- образное называние звука или звукосочетания (з-з-з - песенка комара, ква-ква-ква-квакает лягушка);

- хоровые и индивидуальные повторения;

- обоснование необходимости выполнить задание педагога;

- индивидуальная мотивировка задания;

- совместная речь ребенка и воспитателя, а также отраженная речь (незамедлительное повторение ребенком речи-образца);

- оценка ответа или действия и исправления;

- показ артикуляционных движений, демонстрация игрушки или картинки.

Выполнила:

Н.Н.Полифорова, учитель-логопед.

ЛОГОПЕД СОВЕТУЕТ ВОСПИТАТЕЛЮ…

Фонематический слух-это способность воспринимать на слух и точно дифференцировать все звуки речи, особенно близкие по звучанию, и выполнять элементарный звуковой анализ. Другими словами, фонематический слух – это умение сосредоточиться на звуке.

Маленький ребёнок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать звуки. Но его можно этому научить. Особенно необходимо развивать фонематический слух детям с речевыми проблемами. Порой ребёнок просто не замечает, что он неправильно произносит звуки. Для развития фонематического слуха существует множество различных игровых упражнений.

Подготовительный этап в развитии фонематического слуха – развиваем слуховое восприятие на неречевых звуках (звуки природы, звуки окружающего мира).

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ

«Отгадай, что звучит».

«Угадай, что делать».

«Где позвонили?»

"Весёлый бубен"

Второй этап – основной. Развиваем фонематический слух на речевом материале.

ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА

НА РЕЧЕВОМ МАТЕРИАЛЕ

1. Игра «Поймай звук».

2. Игра «Слова».

3. Игра «Повтори правильно».

4. Игра «Подскажи словечко».

5. Игра «Какой звук чаще всего слышим?»

Конечно же, всех игр, направленных на развитие речи ребёнка-дошкольника перечислить невозможно. Другие игры можно найти в специальной педагогической литературе для родителей и педагогов.

Выполнила: Н.Н.Полифорова, учитель-логопед.

РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ

(СОВЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЯМ)

Тренируем руки дома, на прогулке, на даче и …

На даче: дайте задание взрыхлить, прополоть, вскопать, полить (хорошо, если у вашего ребёнка есть свой набор садовых инструментов). Ребёнок должен понимать, для чего нужна его работа, знать, что, выполняя её, он приносит пользу;

На прогулке: где бы вы ни находились, предоставьте ребёнку возможность поближе познакомиться с песком, глиной, водой, снегом.

Дома: особое внимание уделяйте формированию самых разнообразных навыков самообслуживания (умываться и вытираться, застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, готовить постель ко сну, убирать кровать и т.д.).

На кухне: ребёнок может перебирать гречку, рис, пшено, насыпать сахар в сахарницу, соль в солонку. Занятия покажутся более увлекательными, если будут связаны со знакомым ребенку сказочным сюжетом. Вместе с ним слепите Колобка, пирожки, которые несла бабушке Красная Шапочка, или те, которыми прикрылась в корзинке Машенька из сказки «Машенька и медведь».

Постановка руки.

Многие дети неправильно держат карандаш или ручку. Можно воспользоваться способом метки: поставить кружки на точки соприкосновения руки ребенка с ручкой. У вас получится три метки: одна – на ручке, другая – на подушечки указательного пальца, третья – на боковой поверхности среднего пальца, куда ложится ручка.

Штриховка.

Упражнения выполняются по принципу возрастающей трудности. Ребенку предлагают обвести карандашом небольшое лекало или несложную плоскую форму. Затем ребенок заштриховывает полученный контур (по вертикали, горизонтали, наискось). Перед началом работы ребенку показывается образец штриховки.

Раскраска.

Ребенок раскрашивает рисунок карандашами, стараясь работать как можно аккуратнее, не выходя за контур. Взрослый поощряет даже малейшие успехи ребенка, при этом можно поиграть «в школу», распределив между собой роли.

Копирование контура булавкой.

Ребенку предлагается скопировать несложный рисунок или геометрическую фигуру, обкалывая контур булавкой. При этом под образец кладется чистый лист бумаги, на который будет переноситься рисунок, а также небольшая подушечка поролона. Полученный рисунок можно потом раскрасить или заштриховать.

Завязывание, развязывание узелков и бантиков, заплетание, расплетание.

Это может быть работа с бельевой верёвкой, со шнурками. Девочки могут заплетать косы своим куклам. Можно соревноваться на скорость. По мере освоения упражнения дают всё более тонкую верёвку.

Пальчиковая гимнастика.

Массаж пальцев.

Ребёнок сам или с помощью взрослого делает массаж каждого пальца левой и правой руки, начиная с кончиков, поглаживающими, растирающими и круговыми движениями.

Выполнила:

Н.Н.Полифорова, учитель-логопед.

ВОСПИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ…

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ ДОШКОЛЬНИКОВ

Современного педагога волнует проблема обучения ребенка грамоте в условиях детского сада. Когда надо начинать учить ребенка читать и писать? В каком объеме это ему доступно? Как лучше осуществлять решение этих задач?

Вместе с тем, закономерности овладения чтением и письмом, предпосылки к обучению грамоте, имеющиеся у дошкольников, наличие разработанной и апробированной методики, данные о ее положительном влиянии на развитие детей позволяют выделить обязательное содержание работы по обучению дошкольников грамоте:

-ознакомление детей со словом, вычленение слова как самостоятельной смысловой единицы из потока речи;

-ознакомление с предложением и его словесным составом;

-деление предложения на слова и составление из слов предложений;

-членение слов на части и составление слов из слогов;

-ознакомление со звуковым строением слов, формирования навыков звукового анализа слов.

Главным в этой работе является формирование способности анализировать звуковой составь слов, т.к. процесс чтения и письма связан с переводом графического изображения фонем в устную речь и наоборот.

Ребенок пяти лет обладает особой чувствительностью и восприимчивостью к звуковой стороне речи, поэтому именно этот возраст самый благоприятный для начала обучения чтению. Дети шести лет проявляют особый интерес к чтению и успешно им овладевают. А вот формирование ориентировки в звуковой действительности целесообразно начинать раньше, на пятом году, когда ребенок проявляет наибольший интерес к звуковой форме языка, фонетической точности речи, к словотворчеству, к звуковым играм. Вместе с тем было выявлено , что дошкольники обладают избирательной восприимчивостью к обучению грамоте. Именно эту индивидуальную особенность каждого ребенка необходимо учитывать, определяя его сенситивный срок начала обучения чтению.

Требует своего решения и проблема подготовки детей к письму. Важно определить содержание и методику подготовки к обучению письму. В механизме письма важнейшее значение имеет взаимодействие речедвигательного и общедвигательного анализаторов. Графические навыки - это не только действия, опирающиеся на мускульные усилия, но и требующая правильного соотнесения звука и буквы, соблюдения графических и орфографических правил. Для ребенка большую трудность представляет и овладение техникой письма. Главные задачи подготовки руки и глаза к письму в подготовительной группе детского сада таковы.

Эти задачи реализуется, прежде всего, в общей системе воспитательной образовательной работы с детьми.

Организуя работу по обучению грамоте необходимо учитывать особенности ребенка - дошкольника, его интересы и потребности.

ЛОГОПЕД – ВОСПИТАТЕЛЮ…

Приемы формирования грамматически правильной речи у детей дошкольного возраста.

Формирование грамматически правильной речи осуществляется двумя путями:

в обучении на занятиях и в воспитании грамматических навыков в повседнев-

ном общении. Занятия дают возможность предупредить грамматические ошиб-

ки детей, а в повседневной жизни создаются условия для практики рече-

вого материала.

К методам формирования грамматически правильной речи относятся дидакти-

ческие игры, игры-ситуации, словесные упражнения, рассматривание

картин, пересказ коротких рассказов и сказок, ИКТ. Эти методы могут высту-

пать и в качестве приемов при использовании других методов.

Дидактические игры и игры-ситуации проводятся, главным образом, с детьми младшего и среднего возраста. Упражнения – преимущественно с детьми

старшего дошкольного возраста.

Дидактические игры – эффективное средство закрепления грамматических

навыков, так как благодаря динамичности, эмоциональности проведения и заинтересованности детей они дают возможность много раз упражнять ребенка в повторении нужных словоформ.

В дидактических играх с грамматическим содержанием решаются задачи активизации, уточнения той или иной грамматической формы, грамматического явления. Разработаны такие игры для того, чтобы помочь детям освоить трудные формы словоизменения (родительный падеж мн. числа, повелительное наклоне-

ние глагола, согласование слов в роде и т.д.), способы образования слов (наименований детёнышей животных, людей разных профессий, однокоренных слов)..

Дидактические игры и упражнения с грамматическим содержанием могут проводиться со всем коллективом детей на занятиях, так и в свободное время с небольшими подгруппами детей, вовлекая в деятельность малоактивных и застенчивых детей.

Выполнила:

Н.Н.Полифорова, учитель-логопед.