МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Р.М.ГЛИЭРА»

236010 г. Калининград, ул. Огарева, 22 Тел/факс: 21-24-44; glier-school@mail.ru

Преподаватель фольклорных дисциплин

МАУ ДО ДМШ им. Р.М. Глиэра

Остапцова Татьяна Николаевна

город Калининград, 2023

В современных условиях радикальной трансформации общественных отношений, вызванной утратой духовно-нравственных ценностей и ориентиров, все более актуальным становится обращение к феномену традиционной культуры, социально-педагогический потенциал которой выражается в способности содействовать становлению личности через воссоздание общности судеб человека и народа, обеспечивать трансляцию духовных ценностей и социального опыта, национально-культурную самоидентификацию и реализацию человеческих возможностей.

В нашем регионе, в силу его территориальной удаленности от коренной России, формирование у подрастающего поколения российской самоидентификации, причастности к русской культуре, истории, духовности особенно актуальны.

Я являюсь приверженцем выдвижения в качестве альтернативы увлечению молодежи массовыми «субкультурами» неиссякаемого родника народного творчества, активизации этнического самосознания. Народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на духовное вырождение. Эта хорошо знакомая нам истина звучит сегодня с новой силой. Именно поэтому необходимо обратиться к основам традиционной народной культуры, тысячелетнему опыту освоения культурного пространства, механизму передачи его молодому поколению.

Фольклорное движение в нашем регионе, во многом первоначально явилось инициативой энтузиастов-фольклористов и руководителей фольклорных коллективов, начавших совместный научно-практический социокультурный эксперимент по «приживлению» традиционной крестьянской культуры в новой для нее среде.

В центре внимания оказалась проблема, ставшая центральной для всего российского фольклорного движения: можно ли вернуть народную песню в быт, внести ее в повседневную и праздничную жизнь современного города? Многие фольклористы не верили в то, что фольклор способен преодолеть свою «вторичную» природу, то есть фактически самое себя, и «влиться» в условия современного города. Но практика оказалась смелее теоретической науки…

Конечно же, фольклор в современном городе не мог играть такую же центральную роль, какую он играл в старой деревне. В истории ничто не повторяется. Но некоторые сферы городской жизни все же «приняли» традиционный крестьянский фольклор, и он занял пусть локальное, но свое место не только на концертной эстраде, но и в современном городском быту.

Самое ценное в социально-культурных экспериментах многих участников фольклорного движения состояло в том, что они стремились найти или создать в городе благоприятные ситуации для пения, которые были бы адекватны традиционным певческим ситуациям и не противоречили бы природе и сущности фольклора.

Поначалу главное внимание фольклорных коллективов было устремлено на попытки реализовать специфические качества собственно музыкального звучания народно-певческих стилей. Этим занимаются практически все грамотные руководители наших детских фольклорных коллективов. Однако постепенно в фольклорном движении созрело понимание необходимости комплексного освоения народной традиции.

Великолепных успехов добились в шитье, вышивке, ткачестве, бисероплетении, участницы региональных кружков Домов народного творчества региона. По мнению руководителей этих объединений, занятия традиционным рукоделием помогают еще лучше погрузиться в мир народной культуры.

Необходимыми компонентами многосторонне осваиваемой народной традиции были: изготовление народных инструментов и игра на них (кроме гармони и балалайки – кугиклы, народная скрипка, бубен, гусли, жалейка, одинарные травяные и деревянные дудки, варган. пасгушьи рожки и др.), народная хореография, игры, народный театр, русские боевые искусства, различные виды прикладного творчества, сказки, былины, загадки, традиции народной медицины и народной кулинарии и т.д. Все это богатство находит в городских ансамблях и объединениях своих наследников и преемников.

Несколько слов о преподавании фольклора в образовательных заведениях нашей области – открытие фольклорных отделений в ДМШ и ДШИ, образование фольклорных объединений при Домах народного творчества, Домах детского творчества, Домах культуры и различных детских образовательных центрах.

Несколько слов о репертуаре. Во-первых, детям нужен особый, детский репертуар, лишь частично пересекающийся с «молодежным» и взрослым. Как оказалось, его катастрофически не хватало. В результате расширился жанровый диапазон экспедиционных записей, привозимых фольклористами с разных регионов России, появились новые сборники детского фольклора, подготовленные на основе вновь собранных материалов.

Во-вторых, возник вопрос: какими способами приобщать городских детей к незнакомому миру традиционной крестьянской культуры? Необходимо было разрабатывать специальные методики, синтезирующие прогрессивные достижения современной педагогики, старый, полузабытый деревенский опыт и навыки научения, найденные в молодежных фольклорных ансамблях и развитые, адаптированные применительно к детской среде. Наконец, каким образом создать (или воссоздать) благоприятную среду для естественного функционирования фольклорных произведений и непринужденного усвоения их детьми? Начались практические поиски оптимальных форм детского фольклорного коллектива, которые поначалу отталкивались от формы фольклорного ансамбля, апробированной в молодежном движении. Все эти проблемы решались одновременно научно-теоретическими и практико-педагогическими методами.

Принцип подачи материала через игру, через собственное творчество учеников должен быть, на наш взгляд, основным. Главное, чтобы фольклор стал ребятам интересен – интерес этот будет хорошей почвой для более серьезного разговора об устном народном творчестве в старших классах.

Теперь о знакомстве и погружении в обрядовый фольклор.

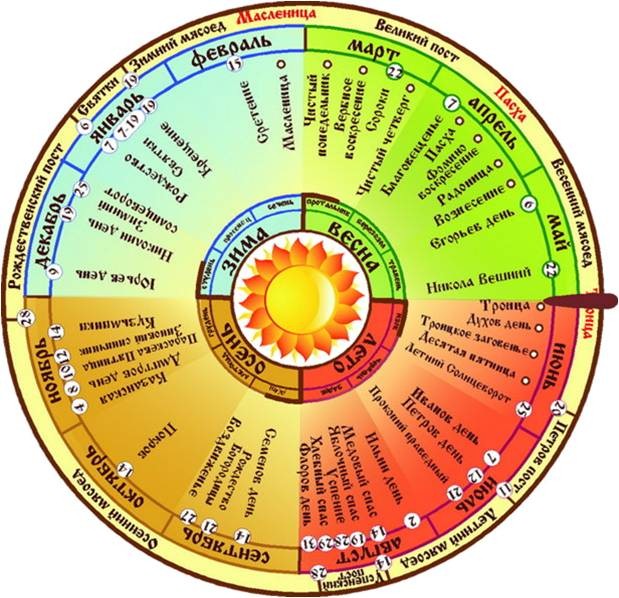

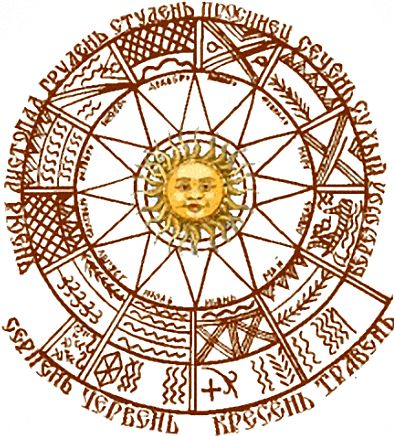

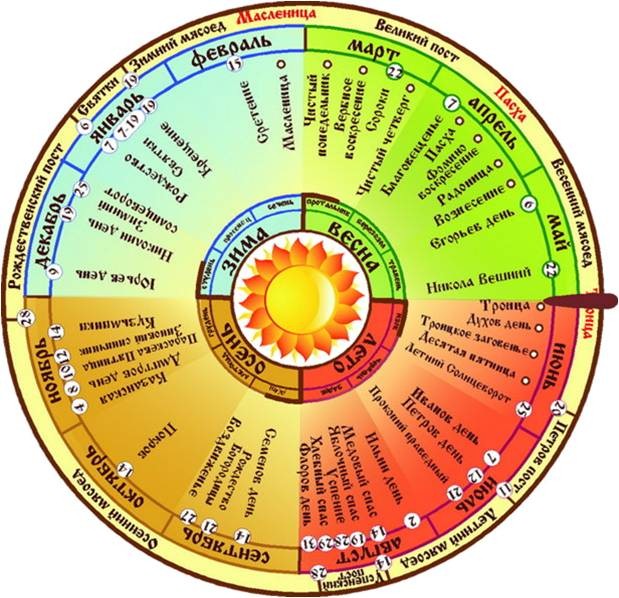

Мы выбрали для изучения два комплекса обрядов: календарный и из семейных – свадебный, очень важно, чтобы услышанное на уроке было как-то систематизировано и хотя бы кратко записано учащимся. Облегчает эту работу своеобразные «опорные конспекты». На уроке, посвященном календарю, мы предлагаем нарисовать на доске (и, соответственно, в тетради) большой круг, символизирующий годовой цикл, и отмечать на нем по ходу рассказа народные праздники, обряды и фольклорные жанры, им соответствующие. Учитель расскажет ребятам о языческой основе народного календаря, познакомит их с мифом об умирающем и воскресающем божестве, отметит вместе с ребятами пиковые, с точки зрения язычника, моменты года – зимнее и летнее солнцестояния и весеннее и осеннее равноденствие. Зимнее солнцестояние – критическая точка, победа злых сил над солнцем; затем постепенно солнце набирает силу, «возрождается», с тем чтобы после летнего солнцестояния опять пойти на убыль,– круговорот этот вечен.

С этой языческой основой тесно переплелся христианский календарь со своими праздниками, так что получилось своеобразное единство. Рассказ о каждом конкретно празднике удобно строить, вскрывая эти два пласта – языческий и христианский. Например, когда речь пойдет о Святках, Рождестве, учитель отметит, что название праздника – христианское, Церковь очень торжественно отмечает рождение Иисуса Христа. Некоторые обычаи связаны с этой стороной праздника, например, обычай, распространенный в северных областях, «славить Христа», нося по деревне звезду на высоком шесте, символизирующую Вифлеемскую звезду. С другой стороны, группа обрядов связана с языческими представлениями. Ведь Святки проходят в необычное с точки зрения традиционного сознания время.

Преподаватель расскажет ребятам о том, что мир в сознании традиционного человека был поделен как бы на две части: «свое» и «чужое», «чистое» и «нечистое». По этому признаку членилось и пространство, и время. Всякий рубеж, пространственный – межа, река, дорога, порог – или временной – полдень, полночь, зори, считался «нечистым».

Как раз на такой рубежный, пограничный, «переломный» (ведь Солнце, «погибнув», только-только начинает возрождаться) период года и приходятся Святки. А значит, Святки – это опасное время, когда потусторонний мир как бы приближается к человеку, граница между сферами своего и чужого, это время разгула нечистой силы. Именно поэтому в Святки так распространено ряженье, т.е. скрывание лица маской.

Занятие это считалось бесовским (черт часто меняет личины), греховным, поэтому после окончания Святок, во время водоосвящения на Богоявление, грех этот нужно было смывать в проруби. Именно поэтому в Святки гадали: ведь гадание – это приобщение к нечистой силе, знающей будущее.

Предлагаемая форма рассказа – по двум «пластам» календаря – позволяет системно организовать материал, сделать его более доступным для восприятия, а опорный конспект «Годовой круг» поможет лучше запомнить услышанное.

Структура свадебного обряда будет зарисована нами в виде прямой линии, на которой отметим важнейшие этапы свадьбы (сразу оговоримся, что мы опираемся большей частью на северный материал, учителя же вольны – и это даже лучше – привлекать к рассказу свой, местный фольклор). Первый этап – так называемый «предсвадебный сговор». Это сватовство и рукобитье – договор о свадьбе. Следует отметить некоторый торговый характер происходящих действий: сваты представляются купцами, имущими товар, они буквально торгуются с родителями невесты. Рукобитью предшествует подробный осмотр хозяйства жениха. Именно в этот период начинаются причитания невесты – даже «приглашения на свадьбу» родственникам она делает в виде плача. Второй этап – канун свадьбы: девичник и баня. Девушке расплетают косу – отныне она как замужняя женщина будет носить две косы. Поскольку считается, что в переломные моменты жизни человеку особенно может повредить нечистая сила, то и во время мытья, и на протяжении всей свадьбы вообще выполняется множество оберегающих, магических действий. Третий этап – утро свадьбы, подготовка жениха и невесты, приезд жениха в дом. Вместе с женихом приезжают непременные участники свадебного поезда – дружка, тысяцкий. Дружка поможет жениху преодолеть все препятствия на пути к невесте, которые постоянно чинятся родственниками и подругами невесты. В этот момент на свадьбе начинают звучать величальные песни, прославляющие красоту и подчеркивающие достоинства жениха и невесты, и шуточные, высмеивающие, корильные песни. После родительского благословения происходит венчание в церкви. Завершает свадьбу свадебный пир, длящийся часто несколько дней.

Особое внимание следует уделить традиции причитаний на свадьбе, часто непонятной ребятам, объяснить, почему свадьба воспринималась женщиной так трагически. Еще раз подчеркнем, что урок по свадьбе удобнее всего провести непосредственно перед главой «Крестьянка» из «Кому на Руси…» – тогда разговор о «женском счастье» станет более конкретным и живым.

В последние десятилетия в Калининградской области сложились прочные культурные традиции совместно с руководством регионального Министерства культуры, Министерства образования и Калининградской Епархии Русской Православной Церкви, Ассоциацией любительских фольклорных коллективов нашего региона. Это проведение Международного фестиваля «Территория мира», организация Рождественских педагогических чтений, празднование Дней славянской культуры и письменности, проведение многожанрового Пасхального фестиваля, Открытого международного фестиваля «Красная горка», «Живая старина» и многие другие, в которых учащиеся региона принимают самое активное участие.

Огромное значение мы придаем и вовлечению наших воспитанников в культурные, социальные и благотворительные проекты, направленные на поддержку Ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых одиноких граждан нашей области, детей-сирот и инвалидов (проекты «Зов милосердия», марафоны «Апельсин», «Яблочный бум», «Верю в чудо» и другие).

Сущность фольклорного движения заключается в сохранении, формировании и развитии этнической самобытности личности, её культуры, самосознания на основе преемственности поколений с учётом современных изменяющихся условий. Традиционным стало участие наших воспитанников в городских рождественских гуляниях, празднике «Проводы Масленицы», «Троице», «Красная горка», «Ночь на Ивана Купала» и другие.

В данном отношении интерес представляет и участие детских фольклорных ансамблей в международных фестивалях, проводимых на территории Польши, Германии, Литвы, и международных проектах «Рождественские коляды» (Польша, Литва), «3*3 –Триколор в 9-ти красках» (Германия). На данных примерах прослеживается реализация традиций народных празднеств в бытовую культуру современного общества.

Суть заключена и в формировании у детей и подростков ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, потребности к использованию традиционного опыта в обновлении общества, тем самым воспитание у школьника личностных качеств – гражданина Отечества и активного творца нового общества.

Выдающийся учёный, русско-американский социолог Питирим Александрович Сорокин в книге «Социальная и культурная динамика» писал: «Важнейшие аспекты жизни, уклада и культуры западного общества переживают серьезный кризис... Больны плоть и дух западного общества…Самобытная, сложная противоречивая культура России в этих условиях дает надежду на духовное возрождение нашего общества, возрождение, основанное на традиционно русских культурных корнях…».

Список использованной литературы:

Аникин В.П. Русский фольклор – М., 1987.

Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия –М., 1989.

Книга серийного издания «Фольклорные сокровища Русской земли». «Обряды и обрядовый фольклор» – М., 1997.

Фольклорное движение в современном мире: Сборник статей. — М.:

Государственный республиканский центр русского фольклора, 2016.

Иллюстрации:

Фотографии из личного архива

http://rakitinfo.ru/attach/document/1.jpg

https://img3.postila.ru/storage/12480000/12472934/5e7c516b7252ee4fe13970db7d3f481a.jpg