Иммунные реакции. Антигены

Иммунные реакции – это специфические реакции связывания антигена с антителом с образованием иммунного комплекса. Что это значит? На поверхности каждой клетки любого организма имеются особые структуры, которые называются антигены. Антигены в целом – это молекулы, которые несут информацию о клетке (подобно информации на бейдже у человека, где указываются основные данные этого человека). Имеются антигены индивидуальные, то есть присущие только данному конкретному организму. Эти индивидуальные антигены разные у всех людей, есть похожие друг на друга, но все равно отличающиеся. Двух одинаковых копий индивидуальных антигенов в природе не существует! Второй основной тип антигенов – это видовые антигены, то есть присущие какому-либо конкретному виду живых существ. На поверхности каждой клетки обязательно присутствуют видовой и индивидуальный антиген. Видовой антиген используют клетки иммунной системы для опознавания «свой – чужой».

И ммунная клетка связывается с подозрительной клеткой и проводит опознание именно по индивидуальному антигену. В памяти иммунной клетки «записано» как выглядит «свой антиген». Таким образом, если антиген подозрительной клетки совпадает с описанием «свой антиген», значит, эта клетка собственного организма и опасности не представляет. Тогда иммунная клетка «отвязывается» и уходит. А если антиген не совпадает с описанием «свой», тогда иммунная клетка идентифицирует эту клетку как «чужой», а значит потенциально опасный для всего организма. В этом случае иммунная клетка не «отвязывается», а начинает уничтожать опасный объект. Точность такого иммунологического узнавания поражает воображение – 99,97%. Ошибок практически не бывает!

ммунная клетка связывается с подозрительной клеткой и проводит опознание именно по индивидуальному антигену. В памяти иммунной клетки «записано» как выглядит «свой антиген». Таким образом, если антиген подозрительной клетки совпадает с описанием «свой антиген», значит, эта клетка собственного организма и опасности не представляет. Тогда иммунная клетка «отвязывается» и уходит. А если антиген не совпадает с описанием «свой», тогда иммунная клетка идентифицирует эту клетку как «чужой», а значит потенциально опасный для всего организма. В этом случае иммунная клетка не «отвязывается», а начинает уничтожать опасный объект. Точность такого иммунологического узнавания поражает воображение – 99,97%. Ошибок практически не бывает!

А нтитело – это особая молекула, расположенная на поверхности иммунной клетки. Именно антитело и связывается с антигенами подозрительной клетки. Далее антитело передает информацию внутрь клетки, где происходит опознавание, и получает обратный сигнал двух видов «свой» или «чужой». При сигнале «свой» антитело разрушает связь с антигеном и отпускает клетку. При сигнале «чужой» ситуация разворачивается иначе. Антитело не разрывает связь с антигеном, а наоборот, посылая специфические сигналы, вызывает «подкрепление». Биологически это означает, что другие антитела, находящиеся в другой части клетки, начинают перемещаться к участку, откуда идет сигнал опасности, и также образуют связь между собой и пойманным антигеном. В конце концов, антиген оказывается, окружен со всех сторон и прочно привязан. Такой комплекс антиген + антитело называется иммунный комплекс. С этого момента начинается утилизация антигена.

нтитело – это особая молекула, расположенная на поверхности иммунной клетки. Именно антитело и связывается с антигенами подозрительной клетки. Далее антитело передает информацию внутрь клетки, где происходит опознавание, и получает обратный сигнал двух видов «свой» или «чужой». При сигнале «свой» антитело разрушает связь с антигеном и отпускает клетку. При сигнале «чужой» ситуация разворачивается иначе. Антитело не разрывает связь с антигеном, а наоборот, посылая специфические сигналы, вызывает «подкрепление». Биологически это означает, что другие антитела, находящиеся в другой части клетки, начинают перемещаться к участку, откуда идет сигнал опасности, и также образуют связь между собой и пойманным антигеном. В конце концов, антиген оказывается, окружен со всех сторон и прочно привязан. Такой комплекс антиген + антитело называется иммунный комплекс. С этого момента начинается утилизация антигена.

А нтитела – это белковые структуры, которые, соответственно, имеют химическое название, которое и используется как синоним слова антитела. Итак, антитела = иммуноглобулины.

нтитела – это белковые структуры, которые, соответственно, имеют химическое название, которое и используется как синоним слова антитела. Итак, антитела = иммуноглобулины.

Существуют 5 типов иммуноглобулинов (Ig), которые связываются с разными видами антигенов в разных местах человеческого организма (например, на коже, на слизистых, в крови и т. д.). То есть антитела имеют разделение труда. Эти иммуноглобулины называются буквами латинского алфавита – A, M, G, D, E и обозначаются следующим образом – IgA, IgM, IgG, IgD, IgE. В диагностике используют только один вид антител, который наиболее специфичен в отношении определяемого микроба. То есть связывание данного вида антител с определяемым антигеном происходит всегда. Чаще всего применяются IgG и IgM. Именно этот принцип иммунной реакции (уникальная точность и специфичность узнавания определяемого биологического объекта) лежит в основе иммуноферментного анализа. В силу высокой точности антител в узнавании антигенов, точность всего метода иммуноферментного анализа оказывается также высочайшей.

1. Выберите все верные утверждения.

1) Любая молекула, которую распознает иммунная система, называется антитело.

2) Особые антиген-специфические белки, которые вырабатываются иммунными клетками, называют антителами.

3) Иммунный комплекс представляет структуру, образующуюся в результате связывания нескольких антигенов с антителами.

4) Завершение иммунного ответа происходит тогда, когда антиген изолирован или удален из организма.

2. В таблице 1 представлены данные об иммуноглобулинах.

| Название класса иммуноглобулинов | Содержание в сыворотке крови, %% | Среднее время жизни в сыворотке крови, дней | Молекулярная масса, кДа | Биологические функции |

| IgG (имеет 4 подкласса) | 70-80 | 23 | 150 | Проникает через плаценту и обеспечивает иммунологическую защиту плода, нейтрализация токсинов, активация системы комплемента. |

| IgA (имеет 2 подкласса) | 10-15 | 6 | 170-500 | Противомикробная активность, агглютинирование бактерий, нейтрализация токсинов, активация системы комплемента. |

| IgM | 5-10 | 5 | 970 | Образуется при первичном иммунном ответе, высокая агглютинирующая активность, активация системы комплемента, является сильным антигенсвязывающим рецептором В-лимфоцитов. |

| IgE | 0,002 | 2,5 | 190 | Защитная функция от паразитов, аллергические реакции. |

| IgD  | 1 | 3 | 180 | Рецептор на поверхности В-лимфоцитов. |

Пользуясь данными, представленными в таблице ответьте на вопросы:

а) Расположите классы иммуноглобулинов в порядке убывания их концентрации в крови

Ig____, Ig____, Ig____, Ig_____, Ig____

б) Концентрация какого класса иммуноглобулина в сыворотке крови наименьшая?

в) Какой иммуноглобулин имеет наибольшую молекулярную массу?

г) Повышение концентрации какого иммуноглобулина происходит при ряде аллергических реакций?

д) Наличие какого иммуноглобулина в сыворотке крови новорожденного свидетельствует о

внутриутробном инфицировании плода?

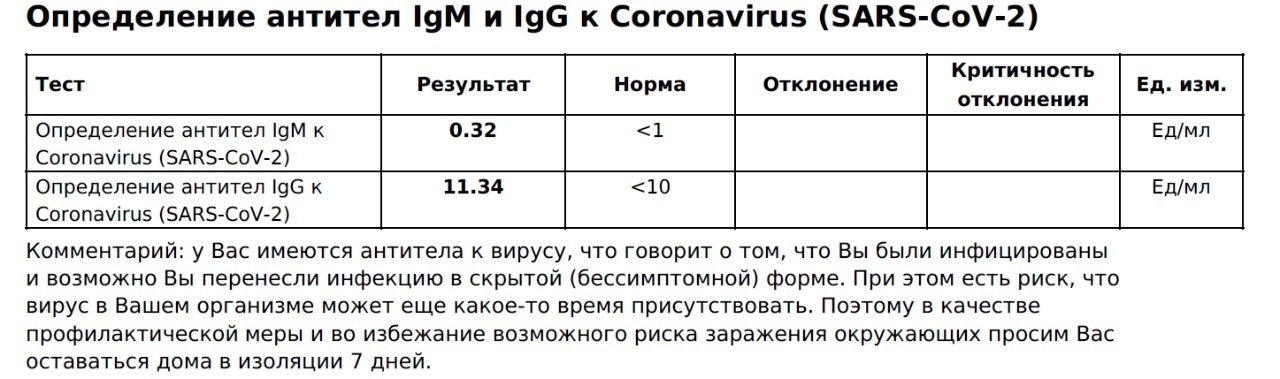

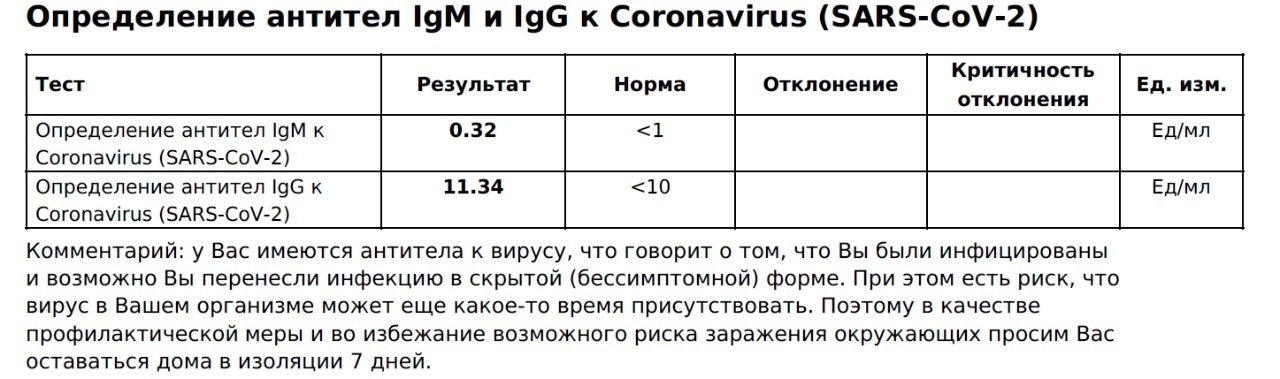

3. Перед вами результат теста на антитела к коронавирусу

Какой вывод вы можете сформулировать исходя из представленных данных теста? Для ответа используйте табл. 2

Таблица 1. Результаты анализа пациента на наличие антител к коронавирусу

Таблица 2. Интерпретация результата анализа на наличие антител к коронавирусу в организме человека

Ферментативные реакции и колориметрия – компоненты иммуноферментного анализа

И ммуноферментный анализ, как видно из названия, состоит из двух разных компонентов – иммунной реакции и ферментативной реакции. Иммунная реакция производит связывание биологических молекул, элементов клетки или микроорганизма, которые собственно и пытаются обнаружить, а ферментная реакция позволяет увидеть и измерить результат иммунологической реакции. То есть иммунная реакция – это часть комплексной методики, которая собственно обнаруживает искомый микроб. А ферментная реакция – это та часть комплексной методики, которая позволяет перевести результат иммунной реакции в форму, видимую глазом, и доступную для измерения рутинными химическими методиками.

ммуноферментный анализ, как видно из названия, состоит из двух разных компонентов – иммунной реакции и ферментативной реакции. Иммунная реакция производит связывание биологических молекул, элементов клетки или микроорганизма, которые собственно и пытаются обнаружить, а ферментная реакция позволяет увидеть и измерить результат иммунологической реакции. То есть иммунная реакция – это часть комплексной методики, которая собственно обнаруживает искомый микроб. А ферментная реакция – это та часть комплексной методики, которая позволяет перевести результат иммунной реакции в форму, видимую глазом, и доступную для измерения рутинными химическими методиками.

Ферментативная реакция – это химическая реакция, при которой одно вещество под действием фермента превращается в другое. Вещество, на которое действует фермент, называется субстратом. А вещество, которое получается в результате воздействия фермента, называется продуктом реакции. Причем особенность ферментативной реакции такова, что определенный фермент действует только на определенный субстрат. Такое свойство фермента узнавать «свой» субстрат называется сродством. Таким образом, каждый фермент проводит только одну, специфичную для него реакцию. Ферментов в биологическом мире известно великое множество, равно как и ферментативных реакций. В иммуноферментной диагностике используется лишь несколько ферментативных реакций – не более 10. При этом выбирали такие ферментативные реакции, продуктом которых являются окрашенные вещества. Почему же продукты ферментативной реакции должны быть окрашенными? Потому что для вычисления концентрации вещества по окрашенному раствору существует простой химический метод – колориметрия.

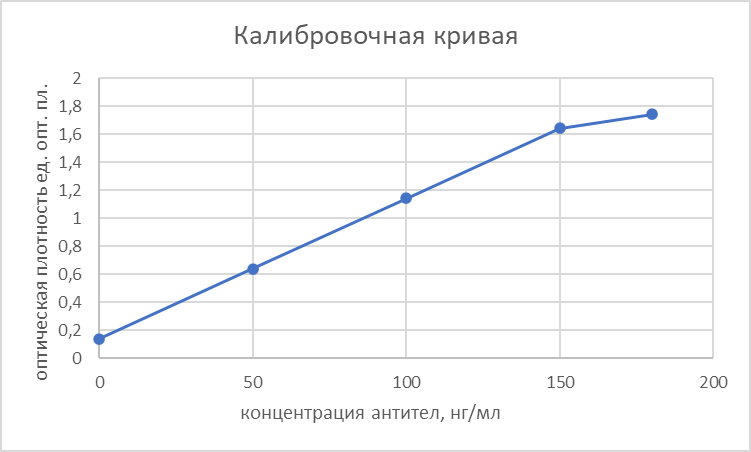

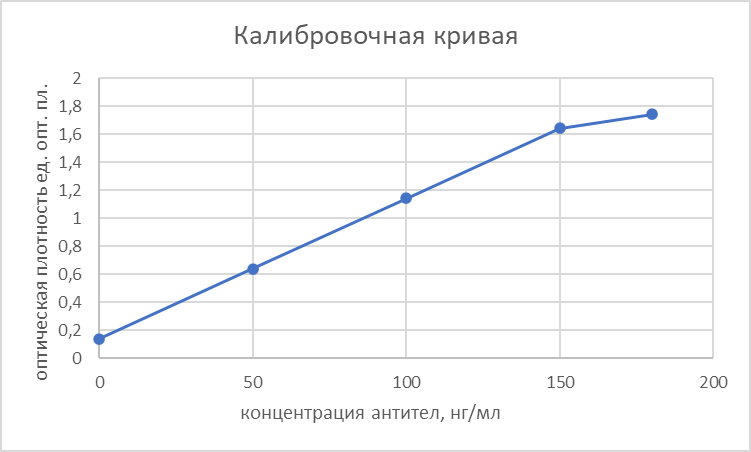

К олориметрия применяет измерение плотности окраски раствора, а по плотности окраски вычисляют концентрацию вещества. При этом специальный прибор – фотоколориметр или спектрофотометр измеряет плотность окраски раствора. В колориметрии возможны два варианта зависимости плотности окраски от концентрации вещества – это прямо пропорциональная зависимость или обратно пропорциональная зависимость. При прямо пропорциональной зависимости, чем выше концентрация вещества, тем интенсивнее плотность окраски раствора. При обратно пропорциональной зависимости, чем выше концентрация вещества, тем ниже плотность окраски раствора. Технически это происходит так: берется несколько растворов с известной концентрацией вещества, измеряется плотность этих растворов, строится график зависимости концентрации от плотности окраски (калибровочный график).

олориметрия применяет измерение плотности окраски раствора, а по плотности окраски вычисляют концентрацию вещества. При этом специальный прибор – фотоколориметр или спектрофотометр измеряет плотность окраски раствора. В колориметрии возможны два варианта зависимости плотности окраски от концентрации вещества – это прямо пропорциональная зависимость или обратно пропорциональная зависимость. При прямо пропорциональной зависимости, чем выше концентрация вещества, тем интенсивнее плотность окраски раствора. При обратно пропорциональной зависимости, чем выше концентрация вещества, тем ниже плотность окраски раствора. Технически это происходит так: берется несколько растворов с известной концентрацией вещества, измеряется плотность этих растворов, строится график зависимости концентрации от плотности окраски (калибровочный график).

Далее измеряют плотность окраски раствора, концентрацию которого выясняют, и по калибровочному графику находят значение концентрации, соответствующее уровню измеренной плотности окраски раствора. В современных автоматических колориметрах только один раз проводят калибровку, далее аппарат сам строит калибровочную кривую, которая остается в памяти прибора, и измерение происходит автоматически. В иммуноферментном анализе чаще всего применяются следующие ферменты: пероксидаза корней хрена, щелочная фосфатаза, уреаза, авидин.

1. Выберите правильные ответы:

1) В качестве ферментной метки для ИФА используются:

а) липаза;

б) пероксидаза корней хрена;

в) уреаза;

г) щелочная фосфатаза.

2) Для построение калибровочной кривой используются

1) значения образцов ранее поставленных анализов;

2) контрольные образцы с известной концентрацией;

3) специально отобранные тестовые образцы;

4) стандарты вещества с известной концентрацией;

5) табличные значения концентраций.

3) Приборами для определения оптической плотности являются

1) амплификаторы;

2) импедансометры;

3) спектрофотометры;

4) цитофлюориметры.

2. На рисунке 1 представлена калибровочная кривая при проведении ИФА-анализа «Сэндвич методом». Какова концентрация антител в исследуемой пробе, если оптическая плотность раствора составляет 1,2 ед. опт. пл.?

3. Пользуясь калибровочной кривой выполните задание.

В клинико-диагностической лаборатории лаборант внес данные о результатах ИФА-анализа в лабораторный журнал. Однако, в результате неудачных манипуляций лаборанта была разбита склянка с красителем, брызги которого попали на страницу с результатами исследований. Помогите восстановить полученные данные.

| Номер пробы | Оптическая плотность, ед.опт.пл. | Концентрация антител, нг/мл |

| 01 | 1,2 |

|

| 02 | 0,8 | 60 |

| 03 |

| 100 |

| 04 | 1,4 |

|

| 05 | 1,6 |

|

Вакцины. Виды вакцин

Живые вакцины. «Живыми» в вакцинах могут быть как бактерии, так и вирусы. Главная проблема при разработке таких препаратов заключается в обезвреживании того патогена, которым собираются вакцинировать, иначе мы будем просто заражать человека той же самой болезнью. Самая первая вакцина против оспы, придуманная еще Эдвардом Дженнером, была именно «живым» вирусом оспы коров. Великому первопроходцу вакцинации мы должны быть благодарны не только за идею самой процедуры, но и за принципы ослабления патогенов, которые используются до сих пор.

Как правило, ослабленные вакцины создают против вирусов, так как они позволяют развить более широкий иммунный ответ. Но есть и примеры ослабления бактерий — например, вакцина БЦЖ против туберкулеза. Бόльшая часть этих вакцин входит в Национальный календарь прививок. Основная методика, которую используют для ослабления вируса, — заражение клеточных культур или куриных и перепелиных эмбрионов. В норме вирус адаптируется к своему хозяину довольно точно, заражение клеток другого вида будет затруднено или даже невозможно.

В чём же преимущество живых вакцин? Почему нельзя ограничиться убитыми? Основная причина — это более сильный иммунный ответ. Дело в том, что при введении живой вакцины организм сталкивается не просто с набором антигенов, а с самым настоящим заболеванием, пусть и сильно ослабленным, и может подобрать больше специфических механизмов защиты. Такой иммунный ответ не только мощнее, но зачастую и продолжительнее. Также к плюсам живых вакцин стόит отнести более удобное применение. Особенно хорошо это видно на примере вакцины от полиомиелита. Убитую вакцину чаще всего необходимо вводить с помощью болезненных инъекций, в то время как живые полиовакцины просто капают в рот. К минусам же, несомненно, относятся все проблемы, свойственные живым болезнетворным агентам, которых мы вынуждены сохранять и использовать. Это серьезные требования к хранению и транспортировке, а также максимальная осторожность применения у пациентов с иммунодефицитами.

Инактивированные вакцины. Хотя использование живых инфекционных агентов предоставляет врачам уникальные возможности в деле формирования защиты от патогена, всё же куда чаще иммунизировать приходится убитыми патогенами или их частями.

В настоящее время инактивировать патогена можно одним из трех способов. Его можно убить химически (например, обработать формальдегидом), нагреванием или ионизирующим излучением. После обработки патоген перестает быть опасным, но до некоторой степени сохраняет свою внешнюю и внутреннюю структуру. Сейчас таким образом получают вакцины от полиомиелита, гепатита А, гриппа, тифа, холеры, чумы, коклюша и др. Такие вакцины безопаснее живых, но обеспечивают менее выраженный и долгий ответ.

Субъединичные вакцины. Помимо цельных живых и убитых патогенов для вакцинации используют отдельные белки или их фрагменты, а также другие компоненты патогенов. Их можно получить из самих патогенов или биотехнологически — например, синтезировать нужные антигены в дрожжах. В настоящее время тестируют различные новые способы комбинирования и доставки этих антигенов, нацеленные на усиление иммунного ответа. К этому типу препаратов относятся вакцины против гепатита В, гриппа, вируса папилломы человека. Если говорить о бактериальных заболеваниях, то ведутся разработки субъединичных вакцин от чумы и туберкулеза.

Анатоксины. С помощью вакцин можно выработать иммунный ответ не на самогό патогена, а на его токсины — те молекулы, которые вызывают у нас наиболее сильные симптомы при заражении. В этом случае при заражении пациента токсины бактерии не смогут причинить ему вред, так как будут связаны и блокированы антителами. Чтобы сделать вакцину для защиты от токсина, первым делом его необходимо обезвредить, то есть превратить в анатоксин. Для этого токсин можно, например, обработать формальдегидом. Далее нужно убедиться в нетоксичности вакцины и только после этого вводить ее пациенту. Основные мишени таких вакцин — токсины возбудителей дифтерии и столбняка.

1 . Прочитайте текст, расположенный выше.

. Прочитайте текст, расположенный выше.

Что вводят в организм при вакцинации?

Отметьте все верные варианты ответа.

1) белок вируса

2) лимфоциты плазмы крови

3) ослабленные возбудители

4) убитые вирусы или бактерии

5) фагоциты – пожиратели бактерий

2. Натуральная оспа была ликвидирована во всем мире 8 мая 1980 г. Ликвидация оспы была достигнута благодаря массовой вакцинации и ревакцинации населения. Напоминание об оспопрививании можно увидеть только у ваших бабушек и дедушек на левом предплечье в виде «стёртых временем» рубцов (1-2), и то, если хорошо присмотреться. В настоящее время в мире есть лаборатории, где хранятся вирусы оспы. В разных странах имеются разработанные модификации живых оспенных вакцин.

Воспользуйтесь таблицей «Российский календарь профилактических прививок (0 – 18 лет)». Как вы считаете, может ли заболеть в настоящее время оспой человек (0-18 лет), если встретится с

инфекцией оспы? Обоснуйте свой ответ.

3. Установите последовательность действий Л. Пастера при разработке вакцины против куриной холеры. Запишите последовательность букв.

А Ослабление возбудителя путём его многочисленной пересадки на питательных средах.

Б Проверка вакцины путём заражения цыплят смертельной дозой возбудителя куриной холеры.

В Выделение микробов (культуры) куриной холеры на питательной среде.

Г Заражение цыплят ослабленными бактериями куриной холеры.

Д Получение ослабленной культуры бактерий куриной холеры

ммунная клетка связывается с подозрительной клеткой и проводит опознание именно по индивидуальному антигену. В памяти иммунной клетки «записано» как выглядит «свой антиген». Таким образом, если антиген подозрительной клетки совпадает с описанием «свой антиген», значит, эта клетка собственного организма и опасности не представляет. Тогда иммунная клетка «отвязывается» и уходит. А если антиген не совпадает с описанием «свой», тогда иммунная клетка идентифицирует эту клетку как «чужой», а значит потенциально опасный для всего организма. В этом случае иммунная клетка не «отвязывается», а начинает уничтожать опасный объект. Точность такого иммунологического узнавания поражает воображение – 99,97%. Ошибок практически не бывает!

ммунная клетка связывается с подозрительной клеткой и проводит опознание именно по индивидуальному антигену. В памяти иммунной клетки «записано» как выглядит «свой антиген». Таким образом, если антиген подозрительной клетки совпадает с описанием «свой антиген», значит, эта клетка собственного организма и опасности не представляет. Тогда иммунная клетка «отвязывается» и уходит. А если антиген не совпадает с описанием «свой», тогда иммунная клетка идентифицирует эту клетку как «чужой», а значит потенциально опасный для всего организма. В этом случае иммунная клетка не «отвязывается», а начинает уничтожать опасный объект. Точность такого иммунологического узнавания поражает воображение – 99,97%. Ошибок практически не бывает!  нтитело – это особая молекула, расположенная на поверхности иммунной клетки. Именно антитело и связывается с антигенами подозрительной клетки. Далее антитело передает информацию внутрь клетки, где происходит опознавание, и получает обратный сигнал двух видов «свой» или «чужой». При сигнале «свой» антитело разрушает связь с антигеном и отпускает клетку. При сигнале «чужой» ситуация разворачивается иначе. Антитело не разрывает связь с антигеном, а наоборот, посылая специфические сигналы, вызывает «подкрепление». Биологически это означает, что другие антитела, находящиеся в другой части клетки, начинают перемещаться к участку, откуда идет сигнал опасности, и также образуют связь между собой и пойманным антигеном. В конце концов, антиген оказывается, окружен со всех сторон и прочно привязан. Такой комплекс антиген + антитело называется иммунный комплекс. С этого момента начинается утилизация антигена.

нтитело – это особая молекула, расположенная на поверхности иммунной клетки. Именно антитело и связывается с антигенами подозрительной клетки. Далее антитело передает информацию внутрь клетки, где происходит опознавание, и получает обратный сигнал двух видов «свой» или «чужой». При сигнале «свой» антитело разрушает связь с антигеном и отпускает клетку. При сигнале «чужой» ситуация разворачивается иначе. Антитело не разрывает связь с антигеном, а наоборот, посылая специфические сигналы, вызывает «подкрепление». Биологически это означает, что другие антитела, находящиеся в другой части клетки, начинают перемещаться к участку, откуда идет сигнал опасности, и также образуют связь между собой и пойманным антигеном. В конце концов, антиген оказывается, окружен со всех сторон и прочно привязан. Такой комплекс антиген + антитело называется иммунный комплекс. С этого момента начинается утилизация антигена.  нтитела – это белковые структуры, которые, соответственно, имеют химическое название, которое и используется как синоним слова антитела. Итак, антитела = иммуноглобулины.

нтитела – это белковые структуры, которые, соответственно, имеют химическое название, которое и используется как синоним слова антитела. Итак, антитела = иммуноглобулины.

ммуноферментный анализ, как видно из названия, состоит из двух разных компонентов – иммунной реакции и ферментативной реакции. Иммунная реакция производит связывание биологических молекул, элементов клетки или микроорганизма, которые собственно и пытаются обнаружить, а ферментная реакция позволяет увидеть и измерить результат иммунологической реакции. То есть иммунная реакция – это часть комплексной методики, которая собственно обнаруживает искомый микроб. А ферментная реакция – это та часть комплексной методики, которая позволяет перевести результат иммунной реакции в форму, видимую глазом, и доступную для измерения рутинными химическими методиками.

ммуноферментный анализ, как видно из названия, состоит из двух разных компонентов – иммунной реакции и ферментативной реакции. Иммунная реакция производит связывание биологических молекул, элементов клетки или микроорганизма, которые собственно и пытаются обнаружить, а ферментная реакция позволяет увидеть и измерить результат иммунологической реакции. То есть иммунная реакция – это часть комплексной методики, которая собственно обнаруживает искомый микроб. А ферментная реакция – это та часть комплексной методики, которая позволяет перевести результат иммунной реакции в форму, видимую глазом, и доступную для измерения рутинными химическими методиками.  олориметрия применяет измерение плотности окраски раствора, а по плотности окраски вычисляют концентрацию вещества. При этом специальный прибор – фотоколориметр или спектрофотометр измеряет плотность окраски раствора. В колориметрии возможны два варианта зависимости плотности окраски от концентрации вещества – это прямо пропорциональная зависимость или обратно пропорциональная зависимость. При прямо пропорциональной зависимости, чем выше концентрация вещества, тем интенсивнее плотность окраски раствора. При обратно пропорциональной зависимости, чем выше концентрация вещества, тем ниже плотность окраски раствора. Технически это происходит так: берется несколько растворов с известной концентрацией вещества, измеряется плотность этих растворов, строится график зависимости концентрации от плотности окраски (калибровочный график).

олориметрия применяет измерение плотности окраски раствора, а по плотности окраски вычисляют концентрацию вещества. При этом специальный прибор – фотоколориметр или спектрофотометр измеряет плотность окраски раствора. В колориметрии возможны два варианта зависимости плотности окраски от концентрации вещества – это прямо пропорциональная зависимость или обратно пропорциональная зависимость. При прямо пропорциональной зависимости, чем выше концентрация вещества, тем интенсивнее плотность окраски раствора. При обратно пропорциональной зависимости, чем выше концентрация вещества, тем ниже плотность окраски раствора. Технически это происходит так: берется несколько растворов с известной концентрацией вещества, измеряется плотность этих растворов, строится график зависимости концентрации от плотности окраски (калибровочный график).

. Прочитайте текст, расположенный выше.

. Прочитайте текст, расположенный выше.