Воспитание креативной личности в условиях поликультурного образовательного процесса.

В последние десятилетия заметно возросла значимость поликультурного подхода в образовании, что подводит педагогов к необходимости учитывать возрастающее значение социокультурной среды в становлении личности. Поликультурное пространство личности весьма разнородно и многообразно. Любая образовательная организация, в которой осуществляется воспитание подрастающего поколения, представляет собой поле пересечения множественных культур и субкультур, наличие и своеобразие которых подчас недостаточно учитывается педагогами и не используется в воспитательных целях. Растущая роль образовательной организации как специально организованной образовательной среды, обладающей большими возможностями для реализации поликультурного подхода в воспитании формирующейся личности, весьма очевидна.

Результатом поликультурного образования является поликультурная компетентность личности, представляющая собой оптимальное сочетание культурной толерантности и социокультурной идентичности. Поликультурная компетентность человека характеризуется через два диалектически связанных ее аспекта. Первый, соответствующий социальной адаптированности, представлен толерантностью личности по отношению к многообразию взаимодействующих с ней культур. Второй аспект, соответствующий социальному обособлению, представлен социокультурной идентичностью человека, являющей собой своеобразный и неповторимый сплав интериоризированных культур и продуцированные им самим культурные ценности. Толерантность и идентичность личности, рассматриваемые как взаимодополнительные и взаимодетерминированные составляющие поликультурной компетентности, выступают как цели-результаты воспитания и проявляются в когнитивном, эмоционально-ценностном и поведенческо-деятельностном аспектах, отражающих последовательность формирования поликультурной компетентности человека.

| Компоненты Аспекты | Поликультурная толерантность | Социокультурная идентичность |

| Когнитивный | Информированность и понимание многообразия и особенностей контактных субкультур | Осознание позитивных и негативных аспектов контактных субкультур и собственной культуры |

| Эмоционально-ценностный | Позитивное эмоционально-ценностное отношение (принятие) иных культур (за исключением контркультур) | Эмоциональная идентификация с референтными культурами, дифференциация эмоционального восприятия позитивных и негативных аспектов собственной культуры |

| Поведенческо-деятельностный | Умение адекватно выразить свое отношение к иным культурам через действия и поступки | Умение самоопределяться в многообразии культур и адекватно выражать и развивать свою социокультурную идентичность |

Следует пояснить, что когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческо-деятельностный аспекты поликультурной толерантности и социокультурной идентичности отражают последовательность формирования поликультурной компетентности личности. Знание конкретных субкультур (т.е. тех, с которыми обучающийся взаимодействует – реально или виртуально) лежит в основе его эмоционально-ценностного отношения к ним, которое в свою очередь служит стимулом к конкретным действиям и поступкам. Отсюда можно сделать следующий вывод: неадекватность поведения человека в поликультурной ситуации является, как правило, следствием его непонимания (незнания) контактных субкультур и неадекватного к ним эмоционального отношения.

Данный вывод определяет последовательность педагогических действий в рамках поликультурного образования:

обеспечение знания обучающихся контактных субкультур и особенностей собственной культуры;

создание условий для проживания и эмоционального переживания поликультурных ситуаций;

формирование адекватного поведения, отражающего поликультурную толерантность и социокультурную идентичность обучающегося на основе рефлексии собственных знаний и чувств.

В условиях образовательной организации поликультурная компетентность личности формируется в процессе события различных контактных субкультур: этнических, гендерных, коллективных, возрастных, конфессиональных и др.

Следовательно, наше понимание сущности поликультурного подхода в образовании заключается в:

признании и принятии многообразия культур, включенных (или пересекающихся) в процесс образования, и максимально возможном изучении их воспитательного потенциала;

развитии толерантности педагогов и обучающихся по отношению к многообразию и разнообразию субкультур, представленных в образовательной организации;

поддержке социокультурной идентичности субъектов образования;

увеличении воспитательного потенциала организационной культуры образовательной организации в процессе ее продвижения к культуре взаимодействия, создающей наиболее благоприятные условия для совместного бытия (со-бытия) субкультур и субъектов образования и культурной идентификации каждого из них.

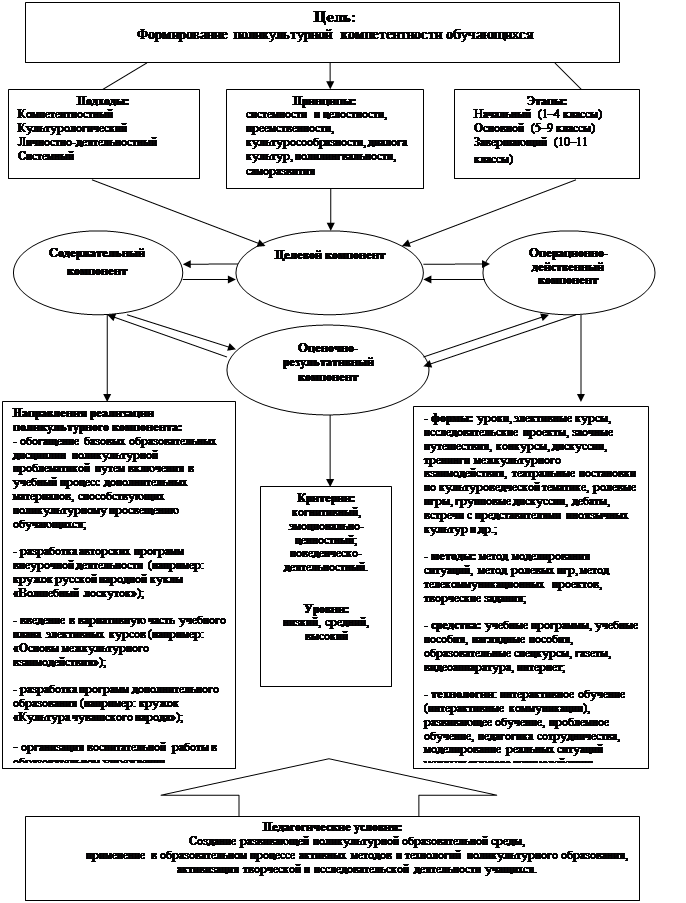

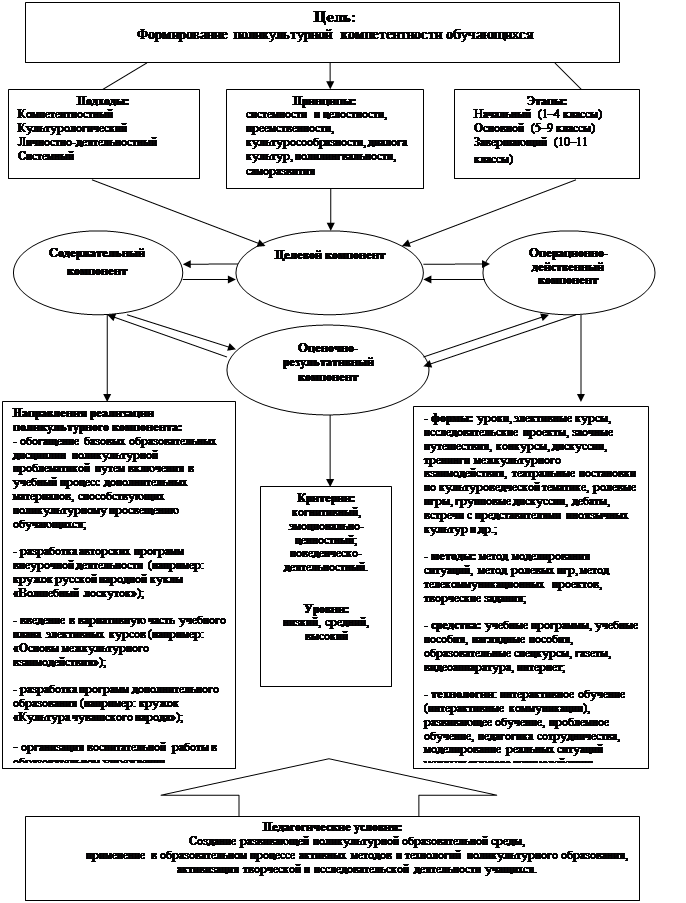

Модель процесса формирования поликультурной компетентности обучающихся отражает целостный педагогический процесс , интегрирующий цель, принципы (системности и целостности, преемственности, культуросообразности, диалога культур, полилингвальности, саморазвития); подходы (компетентностный, культурологический, системный, личностно-деятельностный); этапы (начальный, основной, завершающий); содержание; технологии, методы, формы, средства, критерии (когнитивный, эмоционально-ценностный, поведенческо-деятельностный); уровни (высокий, средний, низкий) на основе специально созданных педагогических условий (создание развивающей поликультурной образовательной среды, применение в образовательном процессе активных методов и технологий поликультурного образования, активизация творческой и исследовательской деятельности учащихся (схема 1).

Модель процесса формирования поликультурной компетентности обучающихся

Успешность реализации процесса формирования поликультурной компетентности обучающихся обеспечивается совокупностью педагогических условий.

Условие 1. Создание развивающей поликультурной образовательной среды.

Социокультурная среда, являющаяся объектом исследований в рамках средового подхода в теории воспитания (Ю.С. Мануйлов), представляет собой совокупность общественных, социальных и духовных условий, окружающих человека, взаимодействующих с ним и определяющих процесс его социализации.

Поликультурная образовательная среда создается в образовательной организации путем реализации соответствующих развивающих программ, а также при создании особой психологической атмосферы взаимоуважения между детьми, между педагогами и учащимися, их позитивной мотивации к формированию поликультурной компетентности обучающихся.

Условие 2. Применение в образовательном процессе активных методов и технологий поликультурного образования.

Согласно личностно-деятельностному подходу личность как субъект жизни и культуры формируется в активной деятельности. Поэтому в образовательный процесс необходимо включать активные и интерактивные методы и технологии обучения и воспитания, такие как дискуссии, рассуждения, активное слушание, дебаты, семинары, круглые столы, проекты, деловые игры, мозговой штурм, тренинги, моделирование ситуаций межкультурного взаимодействия и их анализ.

Условие 3. Активизация творческой и исследовательской деятельности обучающихся.

Выпускник современной школы должен обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в нем. Для решения этой задачи необходимо отойти от классического формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития на основе личностно-ориентированной модели образования. Поэтому ведущую роль должны играть творческие методы обучения, особое место среди которых занимает исследовательская деятельность обучающихся, обеспечивающая их становление как субъектов образовательного процесса, способных самостоятельно определять проблемы, возникающие в условиях поликультурного общества, и искать пути их решения, осуществлять самоидентификацию и побуждать к саморазвитию своей поликультурной компетентности.

Рассматривая поликультурную компетентность обучающихся, предлагается выделять три уровня ее развития: высокий, средний, низкий. Для оценки уровней необходимо обозначить критерии (от греч. κριτήριο – «средство для суждений, признак, который определяется как условно принятая мера, позволяющая измерить предмет и на этом основании дать ему оценку»). В качестве основного критерия поликультурной компетентности обучающегося выступает степень сформированности ее основных компонентов: когнитивного, эмоционально-ценностного и поведенческо-деятельностного.

Каждый из них раскрывается через ряд показателей, которые представлены в структурно-содержательной характеристике компонентов поликультурной компетентности учащихся начальной, основной и старшей школы.

Анализ результатов данных, полученных в ходе апробации данной модели в нескольких образовательных организациях города Ульяновска [4], а также результаты интервью с педагогами позволили выделить ряд проблем при формировании поликультурной компетентности у обучающихся, характерных для образовательных организаций различных типов и видов, и тех условий и ресурсов, которые существуют в конкретной организации для их решения.

В качестве основных проблем мы выделяем следующие:

1) недостаточное внимание педагогов к наличию представителей различных молодежных субкультур в их коллективах, слабая информированность об особенностях данных субкультур, о возможности использования их позитивных аспектов и нейтрализации негативных в воспитательной работе с обучающимися;

2) недостаточная поддержка в образовательном процессе становления гендерной идентичности старших подростков (особенно девочек) в условиях искажения и смены гендерных стереотипов в современной социокультурной ситуации;

3) проблема формирования толерантности обучающихся к контактным коллективным субкультурам в условиях территориальной разобщенности молодежных объединений и становления собственной коллективной идентичности в условиях образовательного взаимодействия;

4) проблема развития толерантности у педагогов по отношению к возрастным проявлениям в поведении обучающихся;

5) сложность становления этнической идентичности подростков и недостаточная готовность педагогов к поддержке ее становления;

6) недостаточная осведомленность педагогов в вопросах конфессиональной сферы, осложняющая взаимодействие с обучающимися, с проявлением их собственной веротерпимости, а также воспитанием ее у подростков и др.

Выделенные проблемы прежде всего должны осознаваться педагогами. Однако результаты исследования показывают, что большинство педагогов считает, что в их деятельности не возникает каких-либо проблем, связанных со становлением перечисленных выше видов толерантности и идентичности обучающихся. В основном педагоги используют традиционные по своему содержанию и форме виды учебной деятельности. Вместе с тем образовательная организация имеет значительный воспитательный потенциал для осуществления поликультурного подхода в образовании детей и подростков.

Ресурсы позитивного решения названных проблем связаны со спецификой конкретной образовательной организации (гимназии, лицея, учреждения дополнительного образования и др.) как воспитательной организации, обусловленной особенностями образовательного процесса в ней. В то же время анализ различных типов субкультур в рамках образовательной организации свидетельствует о том, что успешность их становления как коллективных субкультур зависит прежде всего от личности педагога, его готовности к использованию их воспитательного потенциала. Поэтому важнейшим условием осуществления поликультурного подхода в образовании является подготовка педагогов к его реализации.

Таким образом, возникшее противоречие между имеющимися в образовательной организации объективными условиями для реализации поликультурного подхода и слабой готовностью педагогов к осуществлению данной деятельности вызывает необходимость разработки программы обучения педагогов и обуславливает тем самым ее актуальность.

Список использованной литературы:

1. Амонашвили, Ш.А. Гуманно-личностный подход к детям Текст.: Акад. пед. и социал. наук Моск. психолого-социал. ин-т (Психологи Отечества: Избр. Психологические труды в 70-ти томах) / Ш.А. Амонашвили. М.; Воронеж: МОДЭК, 1998. - 544 с.

2. Антология педагогической мысли России второй половины 19 " начала 20 вв. Текст. / Под. ред. В.В. Шадрикова. - М.: Педагогика, 1990.

3. Ахметвалиева, G.B. Место и роль сельской школы в духовно — практическом развитии молодого поколения Текст.: учеб. пособие / С.В. Ахметвалиева. Уфа: БИТО, 2008. - 60 с.

4. Белогуров, А.Ю. Идеи поликультурности в образовательном процессе Текст. / А.Ю. Белогуров // Высшее образование в России. 2005. -№3. — С. 109-112.

5. Берулава, М.Н. Состояние и перспективы гуманизации образования Текст. / М.Н. Берулава // Педагогика. 1996. — №1. - С. 9-11.