Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Методическая разработка для учебной дисциплины

МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»

Преподаватель И.С. Абовян

Вокально-хоровой и исполнительский анализ хоровой партитуры. С.И. Танеева «Сосна».

2023

Тип и вид хора

Произведение Сергея Ивановича Танеева «Сосна» создано для полного смешанного четырёхголосного хора без сопровождения:

Форма произведения

Форма произведения двухчастная. Первая часть – период из двух предложений – соответствует первым четырем строкам стихотворения. В этой части показан пейзаж – одинокая сосна, стоящая на диком севере. Тональность d-moll, здесь подчёркивает суровый колорит севера и состояние одиночества.

Вторая часть включает в себя 2 периода (2-й – 9-16 такты и 3-й – 17-25 такты). Этот раздел имеет уже мажорную окраску, которая передаёт состояние надежды, устремлённости к светлому, прекрасному будущему.

Такое строение произведения не случайно избрано автором, оно позволяет показать контраст темного и светлого начал, переход от мрака к свету, который характерен для творчества С.Танеева. Использование повтора текста в финале («Прекрасная пальма растет») заставляет слушателя ещё глубже задуматься, над общей идеей произведения и заложенной в ней темой одиночества.

У каждой хоровой партии в произведении своя роль, и, взаимодействуя, они создают неповторимую хоровую фактуру, в 1 части – гомофонно-гармоническую, а во 2 – смешанную (полифоническую и гомофонно-гармоническую).

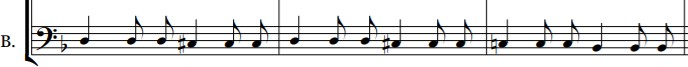

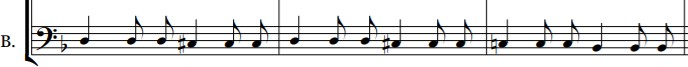

Диапазон и тесситурные особенности произведения. Общий диапазон хора: Фа-диез(б) – Фа-диез(2) – 3 октавы Диапазон партии сопрано: До-диез(1) – Фа-диез(2) – 1,5 октавы Диапазон партии альтов: Ля(м) – Си(1) – более октавы Диапазон партии теноров: До-диез(м) – Фа-диез(1) – 1,5 октавы Диапазон партии басов: Фа-диез(б) –Ре(1) – почти 2 октавы.

Диапазоны достаточно обширны, но общие тесситурные условия голосов удобные, не выходящие за рамки «рабочей» зоны.

Композитор никогда не злоупотребляет крайними звуками диапазонов. Он держит голоса в определенном расположении их друг к другу, которое обеспечивает прекрасную звучность и рельефное звучание каждой партии. При этом, такой принцип изложения и полифоническое голосоведение во второй части не мешает слитности звучания. Это — результат мастерства хорового стиля Танеева.

Виды хорового дыхания

Дыхание в произведении «Сосна» разнообразное. Иногда это общее хоровое дыхание, как во фрагментах с гомофонно-гармоническим складом (5т., 9т., 21т., 23т.) – на границах фраз. Но поскольку здесь имеет место продолжающаяся мысль и логика повествования не заканчивается вместе с проставленными в литературном тексте точками и запятыми, дыхание должно быть легким, бесшумным, близким к режиму люфт (короткое, незаметное дыхание на сбросе, не разрушающее логику повествования).

В полифоническом фрагменте и внутри гомофонно-гармонических фраз дыхание преимущественно «цепное». В сочетании с медленными темпами оно подчеркивает печальный и задумчивый образ одинокой сосны.

Приёмы атаки звука и звуковедение.

Приемы звукоизвлечения (атаки звука) и звуковедения в партитуре С.И. Танеева

«Сосна» это мягкая атака и легато.

Мягкая атака будет подходящей для показа печального образа тоскующей сосны, так как звук благодаря ей становится полетным, округлым, свободным.

Основная форма звуковедения– legato. Все слоги должны быть плотно «сцеплены» между собой. Произношение согласных, изменение высоты звука и формы гласных должны производиться быстро, без нарушения единого звукового потока.

Такой прием ведения звука выявляет скорбный и печальный образ созднный М.Ю. Лермонтовым. Каждая новая мысль вытекает из предыдущей.

Важно обратить внимание на изобразительный пейзажный эффект (6-9 т.) Слегка покачивающаяся мелодия, напоминает движение широких, засыпанных снегом, ветвей сосны. Каждая новая фраза привносит своё своеобразие, ощущение свежести и в то же время убаюкивающего колорита воссоздающего картину сновидения и грёз.

От певцов требуется хорошая вокальная основа, позволяющая извлекать певучий, тянущийся звук, свободный во всех регистрах.

Особенно тщательно нужно прорабатывать звук при пении на пиано, которое является преобладающим нюансом в произведении. При этом звучание хора не должно терять

«опоры», быть собранным, а вокальные линии – ровными.

С целью получения такого собранного, ясного, выстроенного звука можно петь фрагменты партитуры на какой-либо слог, чтобы выровнять звучность.

Особенности использования тембровых красок и хоровая «оркестровка». Хоровые краски очень разнообразны, они позволяют слушателю получить представление об окружающей одинокую сосну природе.

Партию сопрано, можно трактовать как голос самой сосны, альт как шум ветра среди северных вершин, а мужские голоса как выражение незримого, глубокого одиночества, живущего в душе сосны, которая ассоциируется с личностью поэта М.Ю. Лермонтова – автора текста произведения.

Особая яркость тембровой окраски проявляется в полифонических фрагментах где голоса выступают как характеристики одиночества («Одна и грустна…»).

Здесь приветствуется присутствие естественного вибрато, которое создаст ощущение взволнованности, чувственности и сочувствия, представленных в кульминации.

Приемы хорового изложения

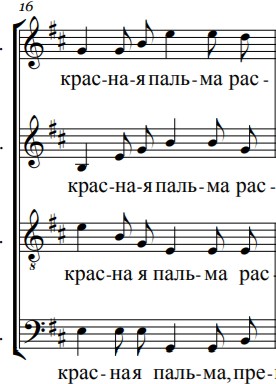

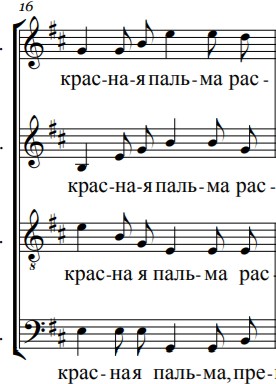

Партитуру разнообразят различные приёмы хорового изложения, требующие внимания со стороны исполнителя: а) хоровое tutti (1-12 т.), б) использование неполного состава хоровых групп (13-19 т.), в) использование «чистых тембров» (13 т.

– партия тенора, 17 т. – партия баса), г) постепенное включение голосов (14, 18 тт.), д) перекрещивание когда более низкая партия располагается над более высокой (14 т. - партия баса тесситурно выше партии тенора, 18 т. – партия тенора выше партии альта). Использование такого приема связано с нарастающим напряжением в тексте и кульминационными моментами в музыке.

Вопросы речевой культуры

Стихотворный размер текста стихотворения – амфибрахий.

Язык стихотворения очень певучий и поэтому оно часто привлекало внимание композиторов, создававших свои произведения на эти стихи (Рахманинов, Балакирев,

Калинников, Ипполитов-Иванов и др.). Важно чтобы произношение хора было качественным и позволяло слышать каждое слово поэта.

Интонационные трудности. Хоровой строй и его разновидности в партитуре.

В работе над мелодическим строем в данном произведении необходимо помнить о достаточно большом количестве скачков и знаков альтерации. Для этого каждой партии необходимо предслышать и правильно исполнять отдельные интервалы (с тенденцией к повышению или понижению).

Важно помнить о том, как должны интонироваться интервалы (чистые интонируются устойчиво, малые и большие – с односторонним сужением и соответственно расширением, увеличенные и уменьшенные – с двусторонним расширением и сужением.)

Например, в тактах 6-8 в партии баса важно верное исполнение хроматизмов которые в сочетании с непростыми гармониями могут спровоцировать нестройность звучания.

Так же очень трудна партия Баса с 13-18 тт.

Облегчающим моментом является строгая логика голосоведения.

Также проблемой может стать движение по терцквартаккорду в трех партиях, поскольку ошибка в одном голосе может привести к разрушению гармонической задумки автора.

Интонирование чистых квинт, хотя и предполагает легкость в исполнении, также может представлять трудность в элементах полифонии.

Поскольку голоса, словно перекликаясь, должны звучать одинаково (такт 17-18, три партии повторяют мелодию на одинаковых нотах), от поющих требуется особенная концентрация на данном моменте:

Необходимость перестройки из минора в мажор (между 1 и 2 частями) требует активного слуха

Отклонения в родственные тональноcти (т.2- g moll, т 14- e moll, т. 19-e moll, т. 20- G dur) передают особую лирическую окраску, но требуют слухового внимания.

Обратить внимание на альтерированные септаккорды (тт. 2, 5, 6, 14, 18, 19, 23), которые создают напряженные звучания консонансов:

Случайное диссонирующее звучание (тт. 11, 12, 15), возникающее всвязи с полифоническим проведением голосов, когда не присутствует полный аккорд, и нехватка какого-либо элемента (голоса партии) может затруднить слышание строя.

Проблемы хорового ансамбля

Соотношение естественного и искусственного ансамблей

В произведении «Сосна» необходимо создавать все 3 основных разновидности ансамблевой динамической звучности: естественный, искусственный и ансамбль неуравновешенного хорового звучания.

Естественный – 1-11 т., Неуравновешенный – 12-19 т. (где тематический голос должен прозвучать ярче остальных. Здесь важнейшим элементом ансамблевой техники выступает умение певцов, исполнив первую тему, гибко переключиться на вторую и третью. При этом дирижёр не должен выпускать из виду главную задачу –

Объединение различных партий в единую структуру). Искусственный – 20-25т (где тесситура у женских голосов слишком низкая и голоса звучат глухо.

В начале партитуры мелодизирующая партия сопрано так же трактуется как более яркий рельеф по отношению к другим голосам, т.е. имеет место ещё один вид ансамблирования – Дифференцированный.

Кроме того гибкость динамики связана с построением вокально-речевой интонации и фразы в целом Это фразирование должно происходить во всех партитях динамически единообразно. Дирижеру необходимо вновь обращаться к поэтическим строкам для чуткого и верного воздействия на мысли слушателя. Важно понимать, на какие такты делать акцент, а в каких целесообразнее слегка «прибрать» звук для естественного и глубокого донесения художественного образа одиночества.

Ритмический ансамбль нужно рассматривать в связи с анализом дикционного и темпового ансамбля. Откровенных сложностей в ритмическом рисунке нет, ритмически фразы похожи друг на друга. Однако ситуация изменяется в 14 такте с появлением полифонических элементов, отсюда ритмический ансамбль находится под риском нарушения. Несмотря на то, что каждая партия, вступая, фактически повторяет предыдущую, поющим важно не потерять общую пульсацию ритма, не «перетягивать» ноты.

Огромна роль правильного темпа. Темп, указанный автором, очень медленный, указание метронома Adagio (четверть=60). Этот темп подчеркивает глубину и задумчивость изначальной авторской мысли, но строгим и одинаковым он быть не должен ввиду стремления заложенного в кульминации. Так, на фразе «Одна и грустна…» возможно темповое развитие, однако следует помнить, что такой всплеск должен компенсироваться замедлением.

Для достижения темпового ансамбля в миниатюре дирижеру важно решить, в какой момент в музыке нужны агогические измения, а хористам необходимо быть внимательными не только к рукам дирижера, но и к смыслу текста.

Исполнительский анализ.

С исполнительской точки зрения важнее всего суметь через музыкальные средства выражения раскрыть внутренний мир художника, не понятого своими современниками.

Содержание произведения повествует о том, как на всеми заброшенной, холодной горной вершине растет одинокая сосна, усыпанная снегом. Ничто, казалось бы, не способно утешить это одиночество. Однако во сне, в своих грёзах, она видит, что на другом конце света живет такое же одиночество, такое же покинутое людьми существо. Этими мечтами и живет одинокая душа – «сосна», в образе которой Михаил Юрьевич Лермонтов запечатлел самого себя.

Для донесения этой мысли, композитор использует приемы полифонии и неоднократного повтора финальной фразы. Это усиливает влияние основного художественного образа на слушателя.

Обращает на себя внимание то, что для изображения образа одиночества и задумчивой печали композитор не ставит никакой определенной динамики, предполагая, что дирижер сам найдет нужную звучность. Об одиночестве кричать и говорить преувеличенно громко не следует, поэтому здесь уместно звучание на piano.

К моменту кульминации необходимо постепенно увеличивать динамику, чтобы с ее помощью показать нарастающее в тексте напряжение и сделать акцент на волнующем автора моменте в произведении.

В финале миниатюры важным будет повторение заключительной фразы, которая не должна быть одинаковой, по динамике. Для разнообразия и подведения логического итога произведения и мысли в нем исполнителям и дирижеру важно постепенно убавлять звучность, в самом финале оставляя лишь напоминание о существовавшей ранее кульминации. Ведь все, что остается одинокой сосне – только мечта, невидимая и далекая. Cвоеобразное «оттягивание» темпа здесь позволит оставить легкий мечтательный флер, необходимый для сочувствия и сопереживания главному герою.

Особенно важно хорошо чувствовать границы музыкальных фраз. Верное

«дробление» текста на фразы, а также создание мини-кульминаций в каждой фразе способствуют созданию правильных представлений у слушателя. Правильное решение того, к какому слову необходимо прийти в каждой фразе.

В полифонических фрагментах важно четкое, но не резкое проговаривание опорных слов, четкие вступления.

Для передачи характера произведения, печального, несколько задумчивого и спокойного, дирижеру важно постоянно обращаться к образной сфере. Нужно сделать свои жесты говорящими, рассказывающими печальную историю одинокого человека.

Не следует допускать каких-либо изменений, ухода от плавного и мелодичного показа legato в сторону non legato, поскольку создающийся образ одиночества требует связности жеста и непрерывного развития музыкальной мысли вплоть до самого финала.

Работая над характером исполнения дирижеру нужно не просто показывать, но рассказывать жестом историю, делать особые акценты на кульминационных моментах в музыке и развивать непрерывную авторскую мысль.

Произведение представляет интерес, как для исполнителя, так и для дирижера, Присутствующие в произведении полифонические фрагменты, медленный темп, интересные решения хоровой фактуры и прекрасный поэтический текст – все это делает хоровую миниатюру «Сосна» интересной для музыкантов, где дирижер и хор получат ценный и необходимый для профессионального развития опыт.