Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Методическая разработка для учебной дисциплины

МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»

Преподаватель И.С. Абовян

Вокально-хоровой и исполнительский

анализ хоровой партитуры.

В. С. Калинникова «Зима»

2023

Тип и вид хора.

Хоровая партитура Виктора Сергеевича Калинникова «Зима» написана для полного смешанного четырехголосного хорового состава, при этом эпизодически во всех партиях применяются divisi.

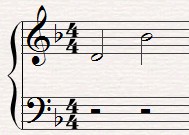

Диапазоны хора и партий:

Общий диапазон хора: более 3-х октав

S1,2: децима

А1,2: малая секста

А1,2: малая секста

Т1,2: децима

В:1,2: октава+квинта

2. Тесситура.

Можно сделать вывод, что вокальная тесситура для каждой хоровой партии и для хора в целом не выходит за рамки рабочего диапазона и удобна для пения.

Форма произведения.

Произведение написано в строфической форме, всего в тексте 4 строфы, в соответствии с содержанием которых, меняется музыкально-выразительный язык.

Вокальная нагрузка и мелодизация голосов теснейшим образом связана с художественно-выразительной задачей и необходимостью раскрытия содержания каждой из этих строф-музыкальных предложений.

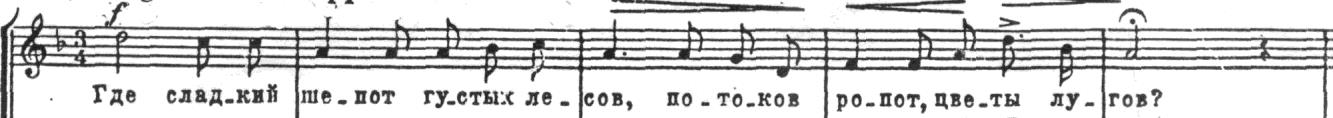

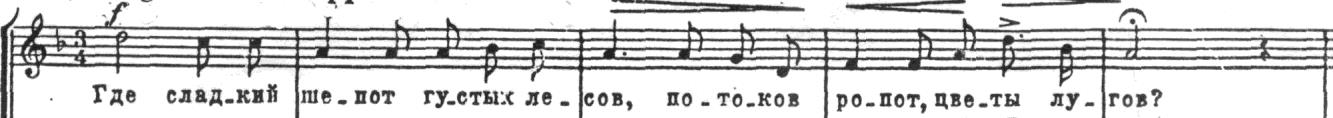

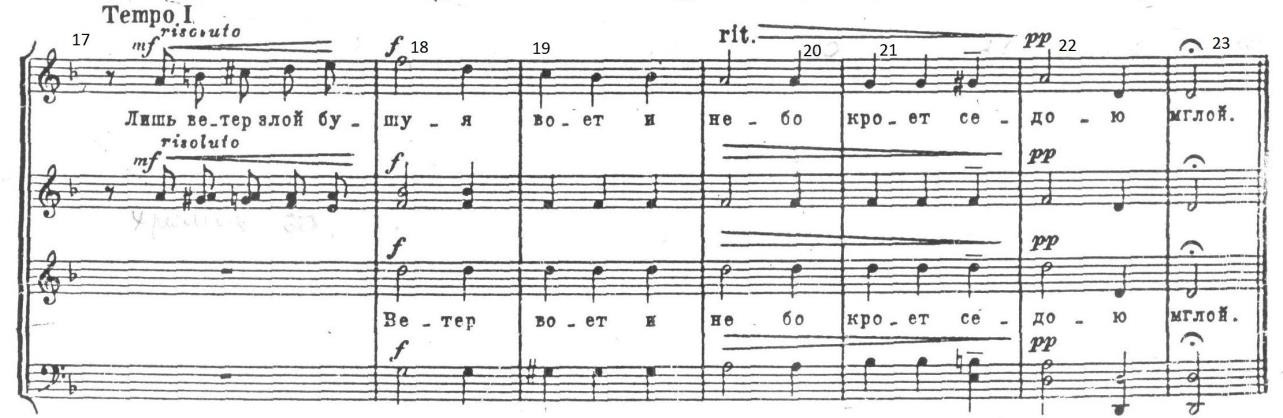

Уже первое слово в 1 предложении – это ярко акцентированный вопрос-недоумение

«Где?..». Калинников как нельзя точно выразил это возмущение музыкой. Во втором предложении мы видим серую, пустую, безжизненную картину зимы: деревья голы, ковер зимы покрыл холмы, луга и долы. Третье предложение демонстрирует нам борющийся с безжалостной зимой ручей, символизирующий движение и жизнь. В заключение произведения, в последнем предложении на нас обрушивается бушующий злой ветер, нагоняющий серые тучи на небо, скрывающие от нас голубое светлое небо. Общее настроение произведения мрачное, темное, пропитанное безысходностью, грустью по ярким краскам жизни…

Исходя из этой драматургической линии более развитыми вокально, являются крайние разделы, и наиболее интенсивное движение присутствует в верхнем мелодическом голосе. Остальные хоровые партии находятся в условиях не столько вокальной, сколько интонационно-слуховой нагрузки.

Например партия баса в 1 предложении – поступенное движение вверх, заканчивающееся острой хроматизированной интонацией или хроматизмы в партии альта в 3 предложении.

Дыхание. Атака звука. Характер звуковедения.

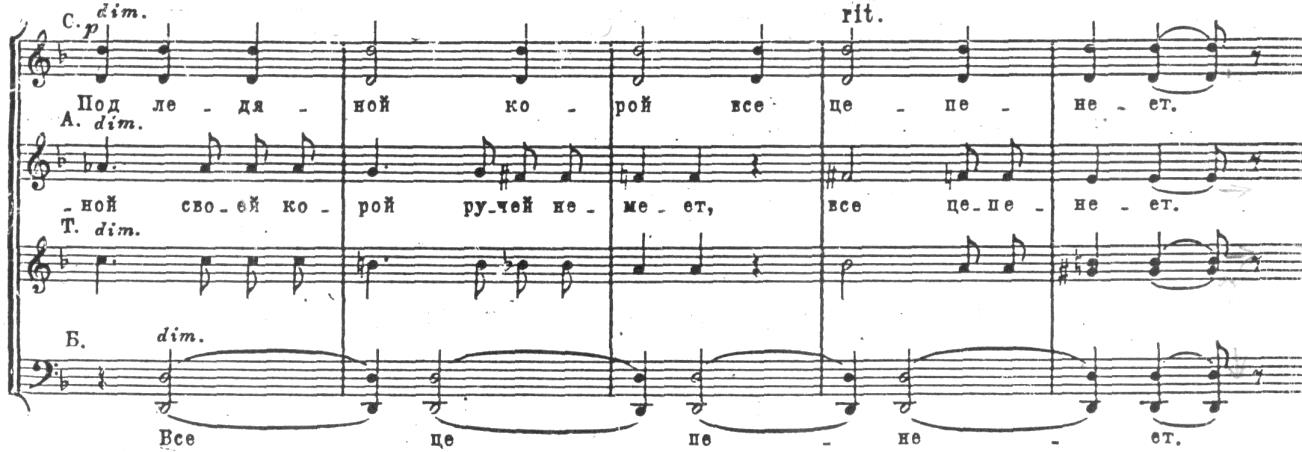

Хоровая партитура произведения должна исполняться на разных дыханиях. В первом периоде уместно брать дыхание по литературной фразе (2,5 такта), т.е. общехоровое, дыхание лёгкое, короткое. Так как второй период полифонического склада, то здесь лучше брать цепное дыхание. Довольно медленный темп, нижний регистр, напряжённая динамика требуют большого запаса воздуха, глубокого дыхания. В третьем периоде также лучше использовать цепное дыхание т.к. склад гомофонно- гармонический и литературную фразу по смыслу лучше не делить.

Атака звука в крайних частях – твердая, в средних строфах мягкая, но столь же активная.

Первая и Четвертая части (строфы) произведения в качестве характера звуковедения предполагают маркатированное легато. Середина – глубокое, вязкое легато.. В отдельных случаях (21 т.) вязкость и плотность звучания подчеркивается приёмом tenuto.

Тембральные краски, колористические решения.

Разнообразие хоровой «оркестровки» заключается в передаче мелодической партии из одного голоса в другой и самостоятельности партий (2 и 3 предложения). В первом предложении выразительность текста передаётся через квартовые интонации в партии сопрано и пунктирный ритм на слабой доле (4т.), который звучит как момент отчаяния, интенсивное замедление лишь усиливает это чувство. Окраска звука бесстрастная – холодная.

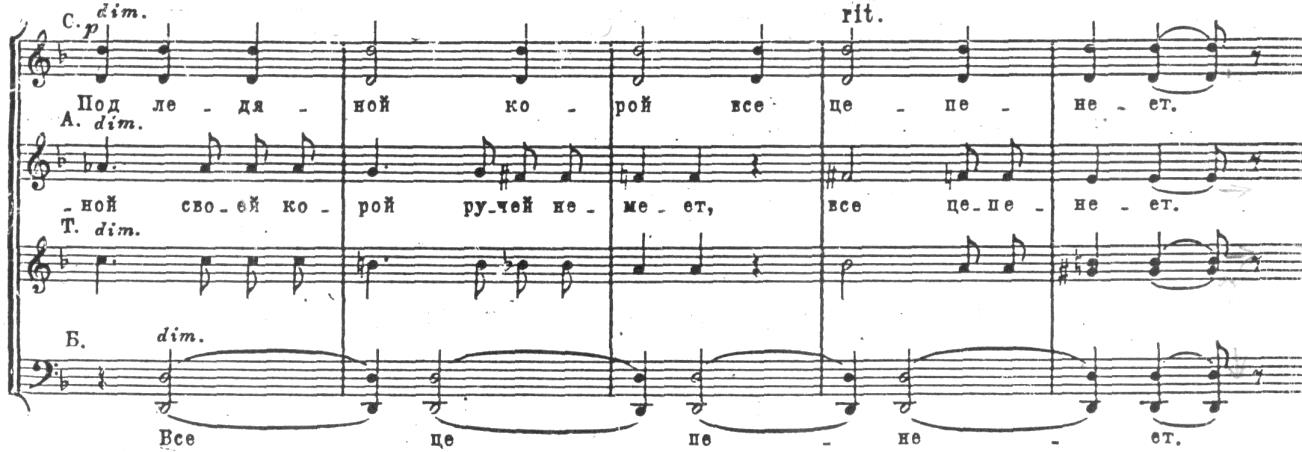

Второй период рисует картину оцепенения, погружения в свои мысли. Смена метра ещё раз подчеркивает скованность эмоций. Паузы и вступления с неполной первой доли в партиях теноров и басов иллюстрируют обречённые вздохи. Здесь звук прикрытый – сомбрированный.

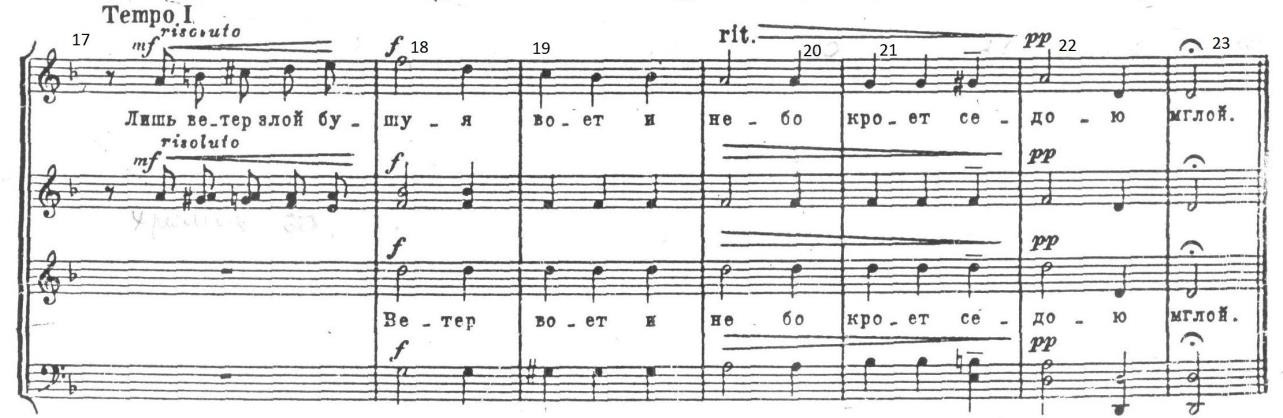

В последнем предложении (risoluto – решительно) возвращается яркая, но при этом холодная «колючая» окраска звука. К концу произведения звучность затихает, ritenuto как будто останавливая время в котором правит ледяная зима.

Приёмы хорового письма.

Калинников использовал в этом произведении различные приёмы хорового письма. Это – 1. наслоение (первый период, порядок расположения голосов по вертикали зависит от их естественного высотного соотношения), 2. перекрещивание (второй

Калинников использовал в этом произведении различные приёмы хорового письма. Это – 1. наслоение (первый период, порядок расположения голосов по вертикали зависит от их естественного высотного соотношения), 2. перекрещивание (второй

период, партия более низкая располагается над более высокой) и 3. хоровая педаль. Многоголосная хоровая педаль встречается нам на протяжении всего произвения (второй период, конец произведения).

Вокальные и интонационные трудности.

Музыкальный язык сочинения базируется на прочной тональной основе, хотя имеется ряд отклонений. Наравне с простыми трезвучиями встречаются и аккорды более сложные.

Точная интонация хроматизмов составляет определённые интонационные проблемы при исполнении. В 5, 9, 17 использование секундовых интонаций между голосами. Это может сказаться на качестве интонации. Также, мы видим трудность вступления теноров, басов в 6, 8 тактах на первую неполную долю.

Можно сказать, что, проблема детонации хорового строя вероятна и задача дирижёра состоит в постоянном слуховом контроле звучания.

Первая часть начинается в динамике форте. Тесситура у сопрано и тенора достаточно высокая. В партии сопрано гибкая мелодическая линия в высокой тесситуре. Для того чтобы добиться точности интонации стоит пропеть в медленном темпе прослушивая каждую ноту.

Вторая часть содержит в себе два пласта – мелодию (тенор и второй бас) и хоровую педаль (альт и первый бас). Хоровая педаль подразумевает ровный, непрерывный звук, который нужно постоянно интонационно поддерживать. Поскольку зачастую интонация начинает снижаться, стоит создать ощущение, что каждая нота поется выше, чем следующая. Можно проработать отдельно от других партий октавный унисон и четкие переходы с одного слога на другой. На фоне такой основы звучит мелодическая линия в динамике piano. Начинается она с четвертой ступени и имеет маленький диапазон. Для точного исполнения необходимо заранее услышать разрешение IV ступени в V и интонировать высоко. Как и в другой паре голосов нужно следить за октавным унисоном в партиях.

В третьем предложении появляются divisi в партиях сопрано и баса, образующие октавный унисон внутри этих партий и между ними. Здесь опять же необходимо удерживать ровный и чистый звук. В мелодической линии возникает сложный рисунок движущийся по полутонам. Для чистого исполнения стоит интонировать узко и отработать ансамбль партий альтов и теноров.

Четвертая часть начинается со стремительного развития в женском хоре на большом crescendo, которое движется по хроматизмам (такты 17-18). Для отработки точности интонирования стоит прослушать сочетания звуков, останавливаясь на каждом. Кульминационный аккорд (такт 18) в смешанном расположении так же сложен для исполнения. Мужскому хору стоит заранее услышать свои звуки. Для отработки, в процессе работы над произведением нужно несколько раз остановить хор на первой доле для прослушивания аккорда. Так же вызывают трудность скачки в партии басов (такты 22-23). Партия должна заранее услышать свою ноту.

Трудности строя.

Общая тональность произведения – d moll. По своей семантике тональность трагедийная. В произведении очень много модуляций, отклонений. Практически с

самого начала мы слышим отклонение в F - dur (3 такт), отклонение в конце первого периода в A dur (как иллюзия былого).

Тональный план первого периода: t 53 VII 9 t 53 II 7 D ( F dur ) T 53 ( F dur ) S ( d ) t 64 DD 2 D . Здесь идёт показ зимы в разных красках, показ настроения. Всё это можно воспринимать как временные тональные неустои при преобладании d moll.

В данном произведении мы видим довольно-таки сложную гармонию. В первом предложении звучит D3 –светло и мечтательно. В четвертом – многотерцовый IV7 – изображение порыва ветра.

Мы часто видим гармонию в широком расположении и задержания на тонических звуках. Большое использование септаккордов, а также нонаккордов.

Ансамблевые трудности.

Динамика в произведении, как ритм и темп, очень подвижная. При этом, однако, необходимо дифференцировать голоса, несущие основную мелодическую нагрузку от голосов, более нейтральных. К примеру, с самого начала мы видим, что сопрано и тенора являются основным мелодическим голосом, и поэтому их следует несколько выделить по отношению к остальным голосам. Далее мелодическая линия передаётся басам и тенорам, а через некоторое время альтам и тенорам. В последнем предложении главный голос сопрано и альт.

Таким образом, мы видим, что в произведении основными видами динамического ансамбля являются естественный и дифференцированный ансамбль.

Как таковых ритмических проблем в произведении нет. Как уже говорилось, композитор в основном использует простые ритмические фигуры, но встречается и пунктирный ритм, который делает мелодическое движение подчёркнуто неравномерным. С 12 по 16 такт есть межтактовые синкопы. С 6 по 12 идёт смена размера у хора. Во всех этих случаях опираясь на чёткое ощущение внутридолевой пульсации необходимо достигать ритмического ансамбля.

Произведение написано в разнообразных темповых соотношениях. Выразительность исполнения здесь напрямую зависит от правильного расставления смысловых акцентов и точности темпа. Все это, безусловно, зависит от ясности дирижерского жеста. Агогические отклонения на смысловых акцентах, в кульминационном разделе

или в окончании произведения привнесут в исполнение этой партитуры необходимую долю выразительности, помогут лучше раскрыть музыкальный образ произведения.

Особенности произношения текста заключаются в верно организованной работе над гласными и согласными звуками.. Все гласные максимально допеваются, а согласные с конца слога пристёгиваются к началу следующего – «Где сла-дкий шё-пот гу-стых ле-сов, по-то-ков ро-пот, цве-ты лу-гов?».

Дикционной трудностью является постоянное выделение согласных и яркие гласные. На гласные стоит опираться при произнесении текста. В крайних частях четкие согласные способствуют стремительному развитию, а в средних частях создают ощущение оцепенения и «жалящего» мороза.

Исполнительский анализ.

Произведение «Зима» написано на основе одной строфы поэтического текста стихотворения поэта Е. Баратынского. Первое пятитактовое предложение соответствует первому четверостишию стихотворного текста). Второе предложение состоит из 5,5 тактов, третье так же – из 5 тактов, и последнее – четвёртое из 7 тактов. Два средних предложения по смыслу объединены в единый период, окруженный паузами. Такое выделение середины является показом образа холодной зимы, того, что всё «цепенеет». Кульминационными моментами являются начало произведения – самый первый такт и 18 такт произведения.

Исполнительская трактовка произведения складывается по принципу эпизодичности и драматургического нарастания. При этом с самого начала мы слышим кульминационный момент произведения, но он не является главным. Смысловая кульминация находится именно в четвертом предложении. После кульминации звучность затихает и как будто останавливается время.

В дирижировании данного произведения наиболее уместным представляется среднее положение дирижёрской плоскости. Оно может изменяться как в сторону понижения в моменты динамических кульминаций, так и повышения, в периоды просветления музыкальной сферы сочинения. Основной жест – legato с разделением функций рук, дроблёными вступлениями. Трудностью для дирижёра является передача характера произведения, интерпретация фермат, переменность метрической структуры 2/4 и ¾,

дифференцированный показ левой и правой рук, изменение темпов, динамических нюансов, точный показ вступлений и снятий, разнообразие ауфтактов

Произведение В. Калинникова «Зима» является жемчужиной хорового репертуара. Благодаря своему яркому, образному языку, интересному драматургическому решению оно способно украсить программу любого хора как профессионального, так и продвинутого самодеятельного.

4

А1,2: малая секста

А1,2: малая секста

Калинников использовал в этом произведении различные приёмы хорового письма. Это – 1. наслоение (первый период, порядок расположения голосов по вертикали зависит от их естественного высотного соотношения), 2. перекрещивание (второй

Калинников использовал в этом произведении различные приёмы хорового письма. Это – 1. наслоение (первый период, порядок расположения голосов по вертикали зависит от их естественного высотного соотношения), 2. перекрещивание (второй