МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: Тема:

Выполнила: студентка _ курса ,группы №

____________________

(фамилия, имя, отчество)

Проверил:

_____________________

г. Ачинск, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1. Исследование предметной области 5

1.1 Сущность и значение жилищно-коммунального хозяйства 5

1.2 Правовое регулирование жилищно-коммунальным хозяйством 7

2.Программа для создания графических моделей бизнес-процессов 12

2.1 Общая характеристика Ramus Educational 12

2.2 Методологии, используемые в Ramus Educational 13

3. Принцип работы программы Ramus 16

3.1. Запуск программы Ramus 16

3.2. Основные элементы окна программы Ramus 18

3.3. Создание нового проекта в программе Ramus 20

4.Реализация проекта ЖКХ с использованием Ramus 23

4.1. Функциональная схема предметной области в программе Ramus 23

Заключение 27

Библиографический список: 29

Введение

Тема проектирование жилищно-коммунальным хозяйством в современной России одна из самых актуальных. Ведь жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. ЖКХ в значительной степени формирует среду жизнедеятельности человека – комфортность города, района, микрорайона, жилища. Эта отрасль, с одной стороны, испытывает влияние развивающихся рыночных отношений, а с другой является важным звеном системы социальной защиты населения. Это порождает серьезные проблемы и противоречия, как негативные социальные процессы и явления, ухудшение состояния жилья, качества коммунальных услуг и т.д. Преодоление надолго затянувшегося экономического кризиса в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение его устойчивого развития, является важной общегосударственной задачей и требует коренного реформирования экономики, организации и управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, однако этому, в первую очередь, способствует грамотное и эффективное муниципальное управление жилищно-коммунальным хозяйством.

Целью данной курсовой работы является моделирование информационной системы ЖКХ, которая позволит улучшить эффективность выполнения процессов, происходящих на ЖКХ.

Объектом исследования является проектирование ЖКХ.

Предметом исследования являются процессы, происходящие на ЖКХ, такие как:

Принять заявку на ремонт;

Назначить работника;

Выполнить заявку

Составить отчеты

Процессы управления:

Обеспечение соблюдения технологии обработки рецептов и порядка документооборота.

Анализ работы сотрудников

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

Провести анализ и описание предметной области;

изучить теоретические особенности моделирования процессов организации средствами Ramus Educational – произвести исследование предметной области – ЖКХ;

на основании полученных знаний спроектировать модель деятельности ЖКХ.

Методы исследования: анализ предметной области и полученных результатов и их систематизация, анализ данных.

В процессе работы рассматриваются особенности процесса выполнения работ в ЖКХ, а также разрабатывается информационная система по данному процессу.

Структура работы состоит из введения, глав и под главами, заключения, библиографический список.

1. Исследование предметной области 1.1 Сущность и значение жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство (в дальнейшем ЖКХ) представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего, комфортности жилища, его инженерное благоустройство, качество и надежность услуг транспорта, связи, бытовых и других услуг, от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный климат в населенных пунктах.

Объектами жилищно-коммунального хозяйства являются сооружения, инженерные коммуникации, здания и технологические звенья производственного цикла, непосредственно используемые для предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Потребителями жилищно-коммунальных услуг являются юридические или физические лица, пользующиеся услугами предприятий, организаций, учреждений жилищно-коммунального хозяйства на основании заключенного договора. А производителями жилищно-коммунальных услуг также выступают юридические или физические лица, только осуществляющие предоставление жилищно-коммунальных услуг потребителю.

В составе ЖКХ выделяются следующие подотрасли:

• жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационное производство;

• водоснабжение и водоотведение;

• коммунальная энергетика (электро-, тепло-, газоснабжение);

• городской транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);

• информационное хозяйство (кабельные сети, спутниковое телевидение, оптоволоконные системы и электронные каналы связи, системы компьютерной связи и обеспечения;

• внешнее городское благоустройство, включающее дорожное хозяйство и дорожно-транспортное строительство;

• санитарная очистка территорий (уличная уборка, домовая очистка с утилизацией бытовых и пищевых отходов);

• зеленое хозяйство (озеленение городов, цветоводство);

• гостиничное хозяйство;

• бытовое обслуживание (бани, прачечные, ритуальное обслуживание)

• уличное освещение.

К числу особенностей ЖКХ как отрасли народного хозяйства, можно отнести:

• сочетание производственных и непроизводственных функций, связанных с изготовлением материальных продуктов и оказанием услуг;

• особую социальную значимость, усиливающую необходимость регулирования и контроля со стороны потребителей;

• сочетание коммерческих (ориентированных на достижение прибыли) и некоммерческих организаций;

• отрасль представлена как естественными монополиями (транспортировка энергии и жидкостей), так и отраслями, в которых возможна и необходима конкуренция (производство товаров и услуг);

• многообразие организационно-правового статуса предпринимательства (с образованием и без образования юридического лица) и форм собственности;

• сочетание крупного (производство энергии, Водоканал, трубопроводные сети и т.д.) и малого бизнеса;

• рассредоточение центров оказания услуг соответственно системе расселения, что обуславливает особую роль местных органов самоуправления;

• особая значимость экологического и санитарно-эпидемиологического контроля;

• необходимость гарантированного обеспечения минимума услуг независимо от платежеспособности населения;

• многообразие потребителей (граждане, их ассоциации, предприятия, бюджетные организации).

К числу специфических особенностей ЖКХ относят его многоотраслевой характер; преимущественно местный характер обслуживания; тесную связь с промышленностью; взаимосвязь отраслей и предприятий, обслуживающую особенности процессов воспроизводства.

Подотрасли ЖКХ, удовлетворяя соответствующие потребности населения, обеспечивают необходимые условия для нормальной жизнедеятельности человека и функционирования как социальной, так и производственной структуры региона.

ЖКХ формирует соответствующее качество жизни населения, культуру быта и образ жизни, во многом определяет социально-экономический потенциал территорий, их инвестиционную привлекательность.

Несмотря на многоотраслевую структуру ЖКХ представляет собой целостную систему, которая обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, функционирование социальной и производственной инфраструктуры территории. А повышение требований к ЖКХ, его развитие и совершенствование выступает как важный фактор повышения уровня жизни людей, улучшения их жилищных условий и развития культуры населения.

1.2 Правовое регулирование жилищно-коммунальным хозяйством

Как показывает история, жилищно-коммунальное хозяйство, как и любая другая сфера человеческой жизнедеятельности, требует управления со стороны государственных и муниципальных органов власти. Более того, порождая особый вид правоотношений, процесс управления жилищно-коммунальным хозяйством должен иметь определённое нормативно-правовое обеспечение.

Правовое обеспечение – совокупность правовых мер и средств, создание условий, способствующих нормальному протеканию экономических процессов, реализации намеченных планов, программ, проектов, поддержанию стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, предотвращению сбоев, нарушений законов, нормативных установок, договоров. Правовое обеспечение управления жилищно-коммунальным хозяйством осуществляется через систему нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность всех участников правоотношений в сфере ЖКХ и устанавливают юридическую ответственность за нарушение установленных правил. Правоотношения, которые возникают в процессе функционирования отрасли ЖКХ, регулируются жилищным законодательством. В свою очередь, жилищное законодательство РФ объединяет правовые нормы различных отраслей.

В статье 72 Конституции РФ установлено, что жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов.[1] Это означает, что жилищное законодательство регулируется федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В этом случае законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам.

Жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав, а также на признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, на необходимости обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования жилых помещений по назначению.[5]

Жилищное законодательство состоит из Жилищного кодекса, принятых в соответствии с ним других федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, принятых законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. К жилищным отношениям, связанным с ремонтом, переустройством и перепланировкой жилых помещений, использованием инженерного оборудования, предоставлением коммунальных услуг, внесением платы за коммунальные услуги, применяется соответствующее законодательство с учетом требований, установленных Жилищным кодексом.[3]

Таким образом, система управления ЖКХ в современной России имеет три уровня: 1) федеральный; 2) региональный; 3) муниципальный.

На федеральном уровне к органам исполнительной власти, осуществляющим управление ЖКХ, относятся Правительство РФ, Министерство регионального развития России. Функции государственного контроля за деятельностью органов, занятых эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилья и предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг, возложены на Государственную жилищную инспекцию Российской Федерации. Она состоит из Главной государственной жилищной инспекции и государственных жилищных инспекций субъектов Федерации. Жилищный кодекс чётко разграничивает полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области жилищных отношений.

На региональном уровне функции по управлению ЖКХ осуществляет администрация субъекта Российской Федерации. Как орган исполнительной власти общей компетенции администрация обеспечивает организацию исполнения единой государственной жилищной политики, осуществление связи органов государственной власти с органами местного самоуправления, регулирование, информационно-правовое обеспечение, финансирование, контроль и надзор. Органами отраслевой компетенции в сфере ЖКХ являются ее структурные подразделения (департаменты, комитеты), находящиеся в подчинении заместителей главы администрации. Современная система региональных органов исполнительной власти в сфере ЖКХ общей и отраслевой компетенции отличается значительным разнообразием, как в количестве, так и в формах составляющих их органов, что делает их классификацию весьма затруднительной.

Собственные полномочия местного самоуправления для решения вопросов местного значения в сфере ЖКХ устанавливаются Законом об организации местного самоуправления. Вместе с тем правовым закреплением полномочий местного самоуправления в сфере ЖКХ служат иные федеральные и региональные законы, отраслевые законодательные акты, уставы муниципальных образований. На данном уровне системы управления ЖКХ просматривается проблема несоответствия реального объема полномочий исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, предусмотренного текущим законодательством, полномочиям, содержащимся в Законе об организации местного самоуправления. Но именно на этом уровне решаются основные вопросы управления ЖКХ в России, и невозможно предусмотреть все полномочия, которые могут понадобиться органам местного самоуправления при решении традиционно муниципальных проблем. К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся:

1) Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;

2) Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;

3) Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

4) Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;

5) Иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской Федерации.

К иным полномочиям, которые установлены Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», например, можно отнести регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.[2] Жилищный кодекс РФ допускает возможность наделения органов местного самоуправления иными полномочиями в области жилищных отношений законами соответствующих субъектов Российской Федерации, но при этом, в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» чётко указано, что расширение полномочий возможно только в рамках указанного Федерального закона.

Результаты анализа позволяют выделить основные сферы регулирования ЖКХ в России, которые контролируются федеральными органами власти и органами местного самоуправления. Это установление общих правил (федеральный уровень) и непосредственное регулирование деятельности предприятий ЖКХ (органы местного самоуправления), вплоть до установления тарифов за коммунальные услуги. Региональные органы управления ЖКХ осуществляют в основном контрольную и учётную функции.

2.Программа для создания графических моделей бизнес-процессов 2.1 Общая характеристика Ramus Educational

Программа Ramus Educational относится к CASE-средствам (Computer Aided System/Software Engineering) и является компьютерным инструментом для анализа, моделирования и разработки систем. Программное обеспечение «Ramus Educational» предназначено для использования в проектах, в которых необходимо описание бизнес-процессов предприятия и (или) создание систем классификации и кодирования.

Ramus Educational обладает гибкими возможностями построения отчётности по графических моделях бизнес – процессов и системе классификации и кодирования. Данная возможность позволяет создавать отчётность в форме документов, которые регламентируют деятельность предприятия. Например, регламенты процессов и должностные инструкции. Причём, данная регламентирующая документация, будучи автоматически генерируемой из моделей процессов и системы классификации и кодирования, носит системный и непротиворечивый характер, что критически важно при построении систем управления предприятиями.

Ramus Educational - это программа, при помощи которой можно создавать визуальные диаграммы, используемые для наглядного отображения различных бизнес процессов.

Рисунок 1 - Логотип программы «Ramus» 2.2 Методологии, используемые в Ramus Educational

На начальных этапах создания информационной системы необходимо понять, как работает организация, которую собираются автоматизировать. Для описания работы предприятия необходимо построить модель. Такая модель должна быть адекватна предметной области, содержать в себе знания всех участников бизнес – процессов организации.

Наиболее удобным языком моделирования бизнес – процессов является IDEF0, предложенный более 20 лет назад Дугласом Россом и называвшийся первоначально SADT – Structured Analysis and Design Technique.

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. Такая чисто функциональная ориентация является принципиальной – функции системы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют.

Под моделью в IDEF0 понимают описание системы (текстовое и графическое), которое должно дать ответ на некоторые заранее определенные вопросы.

Процесс моделирования какой – либо системы в IDEF0 начинается с определения контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.

IDEF0 – модель предполагает наличие четко сформулированной цели, единственного субъекта моделирования и одной точки зрения.

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес – процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на отдельном листе.

С помощью функционального моделирования (нотация IDEF0), можно провести систематический анализ процессов и систем, сосредоточившись на регулярно решаемых задачах (функциях), свидетельствующих об их правильном выполнении показателях, необходимых для этого ресурсах, результатах и исходных материалах (сырье).

Для существующих систем IDEF0 может быть использована для анализа функций, выполняемых системой и отображения механизмов, посредством которых эти функции выполняются.

Результатом применения IDEF0 к некоторой системе является модель этой системы, состоящая из иерархически упорядоченного набора диаграмм, текста документации и словарей, связанных друг с другом с помощью перекрестных ссылок.

Контекстная диаграмма — это модель, представляющая систему как набор иерархических действий, в которой каждое действие преобразует некоторый объект или набор объектов. Высшее действие иерархии называется действием контекста — это самый высокий уровень, который непосредственно описывает систему. Уровни ниже называются порожденными декомпозициями и представляют подпроцессы родительского действия.

При создании модели сначала необходимо изобразить самый высокий уровень — действие контекста. Наименование действия описывает систему непосредственно и, как правило, состоит из одного активного глагола в сочетании с обобщающим существительным, которое разъясняет цель деятельности с точки зрения самого общего взгляда на систему.

Каждый блок может иметь различные типы связанных с ним стрелок.

Стрелки обозначают людей, место, вещи, понятия или события. Стрелки связывают границы диаграммы с блоками, а также действия (блоки) на диаграмме между собой. В диаграммах IDEF0 имеется четыре основных типа стрелок.

Вход блока представляет материал или информацию, которая должна быть использована или преобразована блоком, чтобы произвести продукцию (выпуск). Стрелки входа всегда направляются в левую сторону блока.

Стрелки входа необязательны, так как не все действия могут преобразовать или изменять (заменять) что-либо.

Каждый блок должен иметь по крайней мере одну стрелку контроля (управления). Управление всегда входит в вершину блока. Управление, как правило, представляется в виде правил, инструкций, политики компании, процедур или стандартов. Оно влияет на деятельность без фактического преобразования чего-либо. Управление может также использоваться для описания процедуры начала или окончания выполнения действия.

Стрелки выхода (выпуска) — это материал или информация, произведенная блоком. Каждый блок должен иметь по крайней мере одну стрелку выхода (выпуска). Процессы, которые не производят продукции (выпуска), лучше не моделировать вообще.

Механизмы исполнения — это те ресурсы, которые обеспечивают выполнение действия. В качестве механизма исполнения могут быть рассмотрены персонал компании, машины или оборудование, которые обеспечивают выполнение деятельности. Стрелка механизма может отсутствовать, если определено, что это не важно для работы блока.

При создании новой модели достаточно выбрать нужную методологию в диалоговом окне, появляющемся каждый раз при создании новой модели.

Модели Ramus Educational дают основу для осмысления бизнес – процессов и оценки влияния тех или иных событий, а также описывают взаимодействие процессов и потоков информации в организации.

Для привязки к информационным потокам в модели тех параметров документов, с которыми они связаны, в Ramus Educational существует специальный механизм, предназначенный для описание информационных потоков – так называемый «словарь данных».

Процесс моделирования какой – либо системы в IDEF0 начинается с определения контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.

3. Принцип работы программы Ramus 3.1. Запуск программы Ramus

При запуске «Ramus» появляется окно, в котором предлагается создать новый проект (по умолчанию) или же открыть уже существующий файл проекта. Данное окно не будет выводиться в дальнейшем если поставить галочку «Использовать выбор по умолчанию и больше не спрашивать».

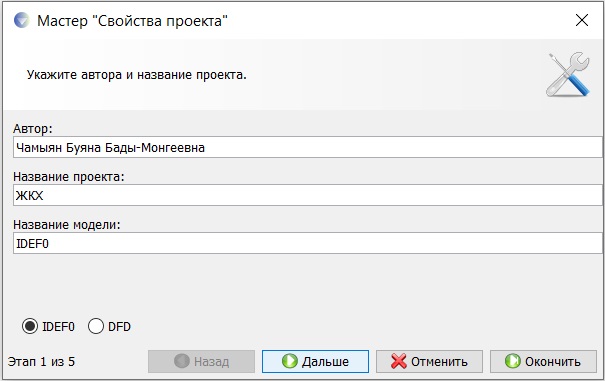

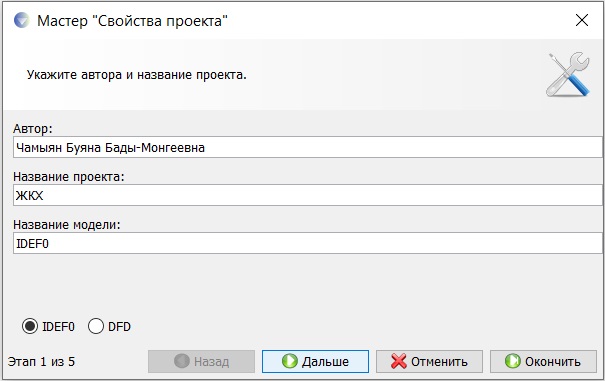

При выборе пункта «Создать новый файл» автоматически запускается мастер создания нового проекта. Этот мастер можно закрыть и заполнить необходимые сведения позже, но рекомендуется выполнить все его этапы.

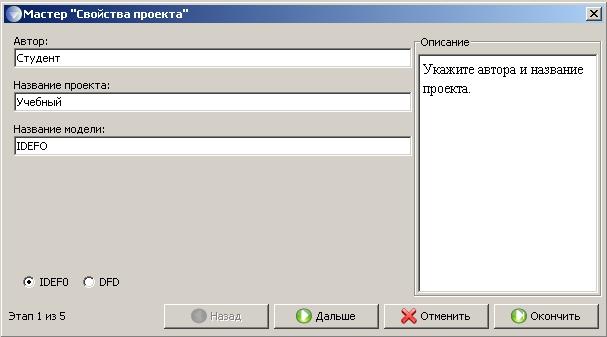

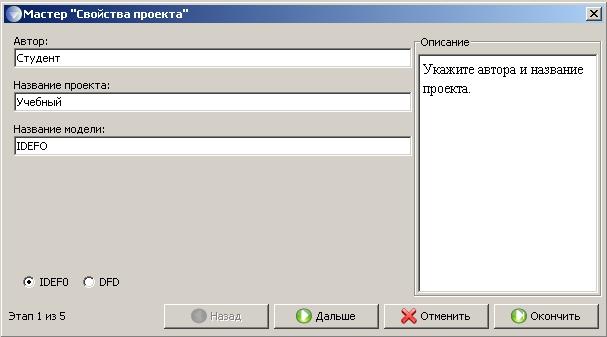

На первом этапе предлагается внести сведения об авторе, названии проекта и модели. Также следует выбрать тип нотации модели: IDEF0 или DFD.

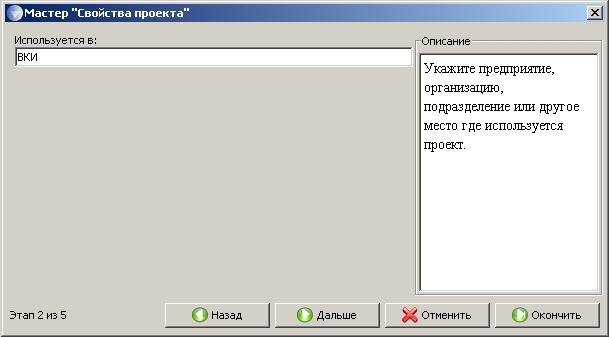

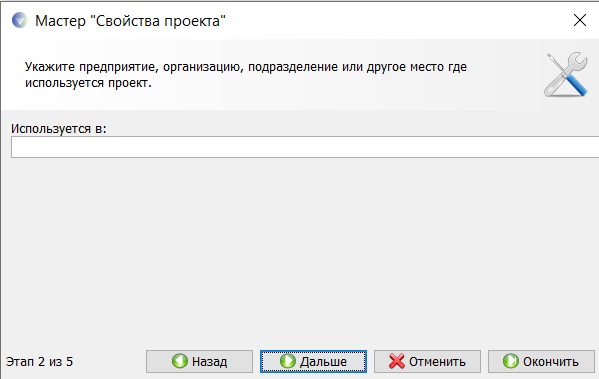

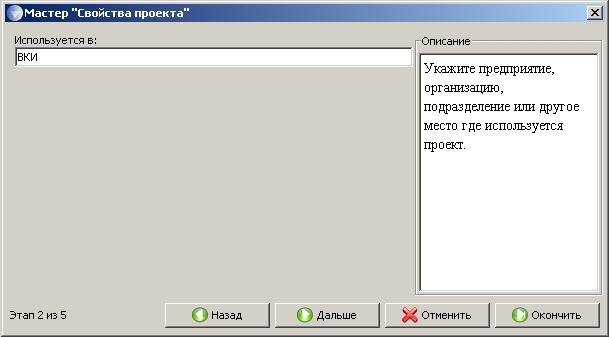

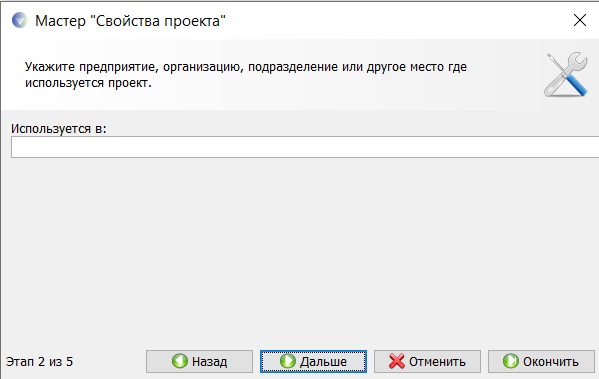

На втором этапе предлагается внести сведения о том, в какой организации используется данный проект.

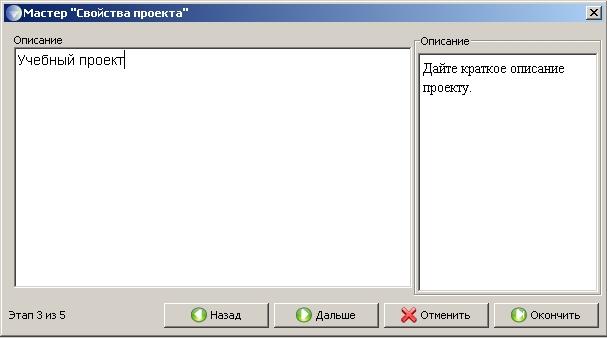

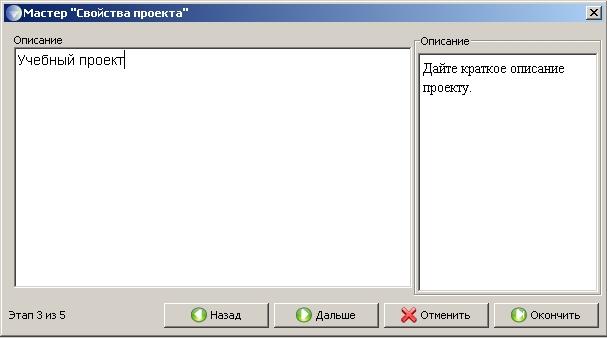

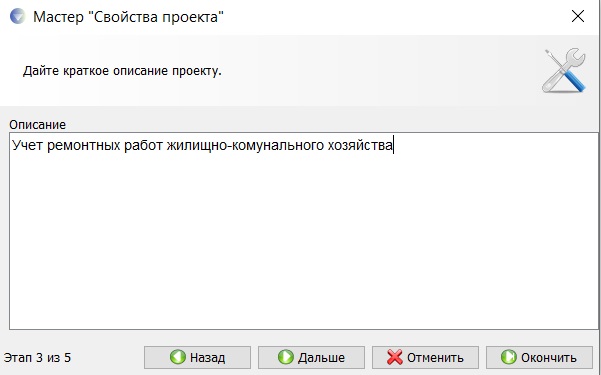

На третьем этапе предлагается дать короткое описание проекту.

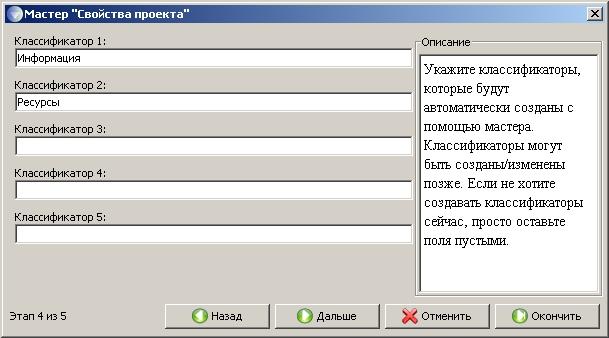

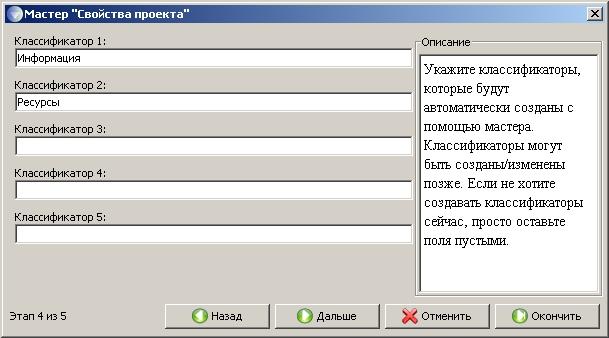

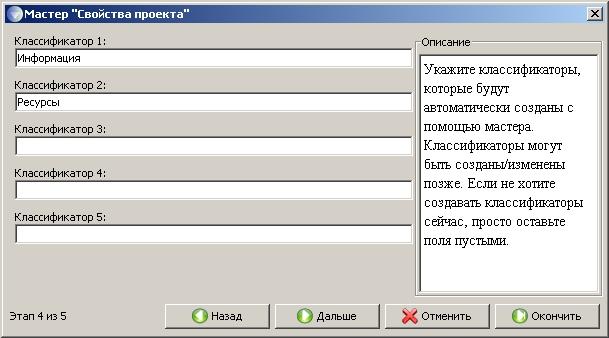

На четвёртом этапе предлагается создать несколько основных классификаторов проекта. Например: «Информация», «Ресурсы» и т.д.

На пятом, заключительном этапе, предлагается выбрать какие классификаторы, из созданных, будут содержать перечень собственников процессов.

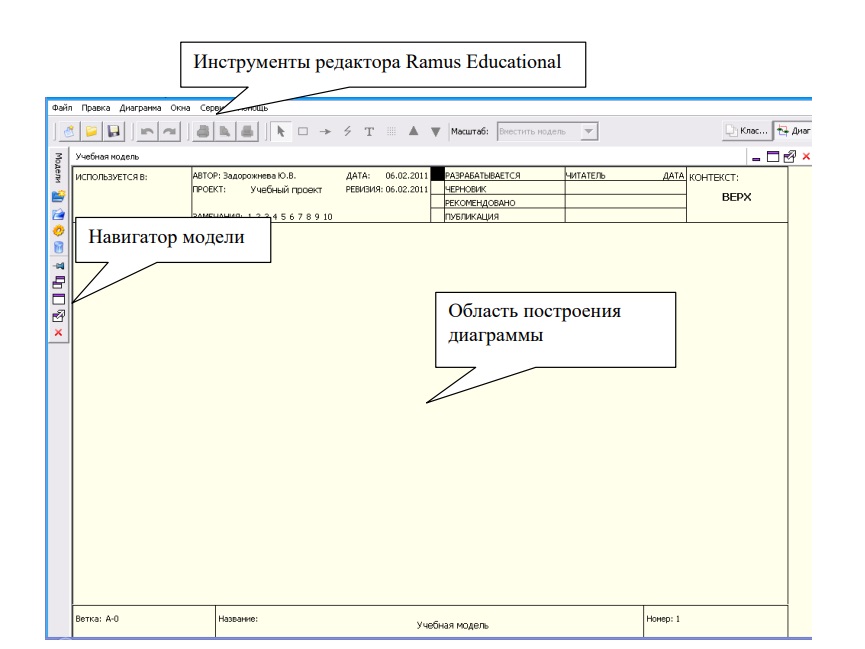

После завершения работы мастера, откроется рабочее пространство «Диаграммы» в котором можно приступить к созданию графической модели.

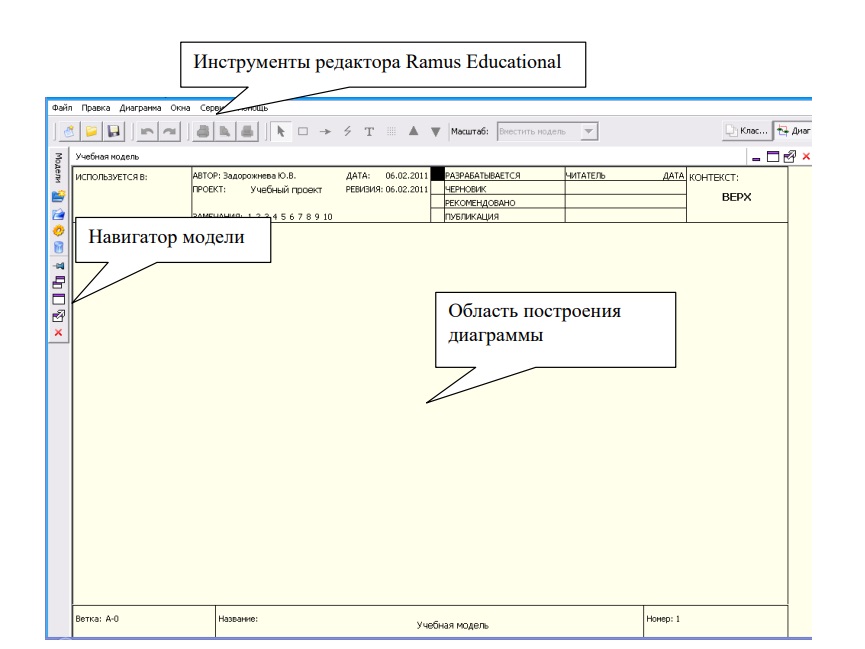

3.2. Основные элементы окна программы Ramus

Все основные действия с диаграммами, такие как создание, редактирование и т.д., можно выполнить либо с помощью главного меню: либо контекстно-зависимого меню (меню, появляющееся при нажатии правой кнопки мыши). Принципы работы с меню являются стандартными для среды Windows: объект сначала делается активным, затем над ним осуществляются необходимые действия.

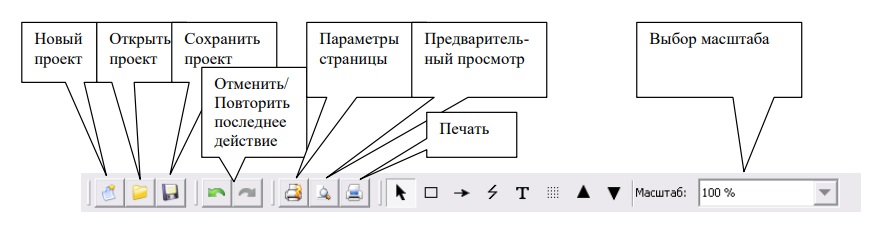

Рисунок 3.1 - Меню программы Ramus

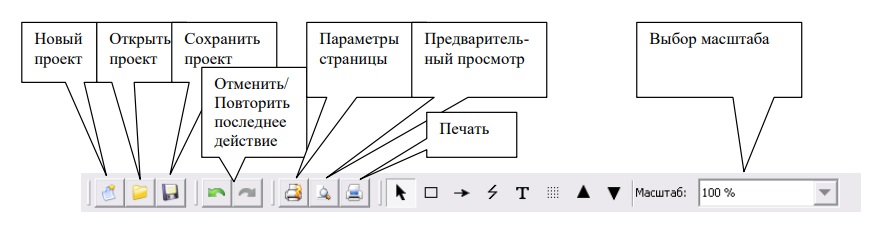

На основной панели инструментов расположены элементы управления, в основном знакомые по другим Windows-интерфейсам:

Рисунок 3.2 - Панель иструментов программы ramus

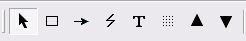

На основной панели инструментов (либо в любом желаемом месте экрана) расположены инструменты редактора Ramus Educational:

Рисунок 3.3 - Направляющие составляющие

Соответствующие режимы доступны из меню «Диаграмма».

«Режим курсора» - Основной режим при работе с диаграммами. Данный режим позволяет манипулировать объектами диаграмм: перетягивать, менять размеры, отсоединять стрелки от краёв диаграммы или функционального блока и присоединять эти стрелки к функциональным блокам и левому краю диаграммы. В данный режим можно войти, нажав клавишу «Z» на клавиатуре, или же экранную кнопку на соответствующей панели инструментов.

Альтернативный вариант выхода в данный режим из любого другого режима – клик правой кнопки мыши в любом пустом месте диаграммы.

«Режим добавления функциональных блоков» - данный режим позволяет добавлять на диаграммы новые функциональные блоки путём клика левой кнопки мыши на диаграмме. В данный режим можно войти, нажав клавишу «X» на клавиатуре или же экранную кнопку на соответствующей панели инструментов.

«Режим работы со стрелками» - данный режим позволяет добавлять стрелки на диаграммы. В данный режим можно войти, нажав клавишу «C» на клавиатуре или же экранную кнопку на соответствующей панели инструментов  .

.

«Режим размещения тильд» - данный режим позволяет размещать на диаграмме тильды связующие название стрелки и саму стрелку на диаграмме, для этого достаточно в данном режиме кликнуть левой кнопкой мыши на стрелку в месте, где должна начинаться тильда. Тильды не являются обязательным атрибутом IDEF0-диаграмм, но упрощают чтение диаграмм. В данный режим можно войти, нажав клавишу «V» на клавиатуре, или экранную кнопку на соответствующей панели инструментов.

«Режим добавления текста» - данный режим позволяет добавить произвольный текст в любом месте диаграммы. Режим используется для добавления комментариев непосредственно на диаграмму. В данный режим можно войти, нажав клавишу «B» на клавиатуре, или экранную кнопку на соответствующей панели инструментов  .

.

«Сетка» - данный пункт позволяет включать и отключать видимость сетки, по узлам которой выравниваются функциональные блоки диаграммы и текстовые рамки (названия стрелок, комментарии). В данный режим можно войти, нажав клавишу «N» на клавиатуре или же экранную кнопку на соответствующей панели инструментов  .

.

«Перейти к родительской диаграмме» - данный пункт позволяет переместиться из текущей диаграммы в родительскую. Данный пункт дублирует кнопка на соответствующей панели инструментов  .

.

Альтернативный вариант перемещения на родительскую диаграмму – нажав на клавиатуре кнопку Ctrl, кликнуть на пустом месте диаграммы (данный вариант значительно ускоряет скорость перемещения вверх по иерархии диаграмм).

«Перейти к дочерней диаграмме»- данный пункт позволяет перейти из текущей диаграммы, в одну из дочерних. Для этого, на диаграмме должен быть выделен необходимый функциональный блок. Данный пункт дублирует кнопка на соответствующей панели инструментов  .

.

Альтернативный вариант перемещения на дочернюю диаграмму – нажав на клавиатуре кнопку Ctrl, кликнуть на необходимый функциональный блок левой кнопкой мыши (данный вариант значительно ускоряет скорость перемещения вниз по иерархии диаграмм).

3.3. Создание нового проекта в программе Ramus

Как и в предыдущем параграфе 3.1 точно идем по цепочке программе ramus.

При выборе пункта «Создать новый файл» автоматически запускается мастер создания нового проекта. Этот мастер можно закрыть и заполнить необходимые сведения позже, но рекомендуется выполнить все его этапы.

Рисунок 3.4 - Создание проекта ЖКХ

Рисунок 3.5 - Организация используемого проекта

Организация в данной проекта пока не известно, оставлю ее пустым, идем дальше.

Рисунок 3.6 - Описание проекта

На четвёртом этапе предлагается создать несколько основных классификаторов проекта. Например: «Информация», «Ресурсы» и т.д.

Рисунок 3.7 - Основные классификаторы

На пятом, заключительном этапе, предлагается выбрать какие классификаторы, из созданных, будут содержать перечень собственников процессов.

Рисунок 3.8 - Перечень собственников

После завершения работы мастера, откроется рабочее пространство «Диаграммы» в котором можно приступить к созданию графической модели.

4.Реализация проекта ЖКХ с использованием Ramus 4.1. Функциональная схема предметной области в программе Ramus

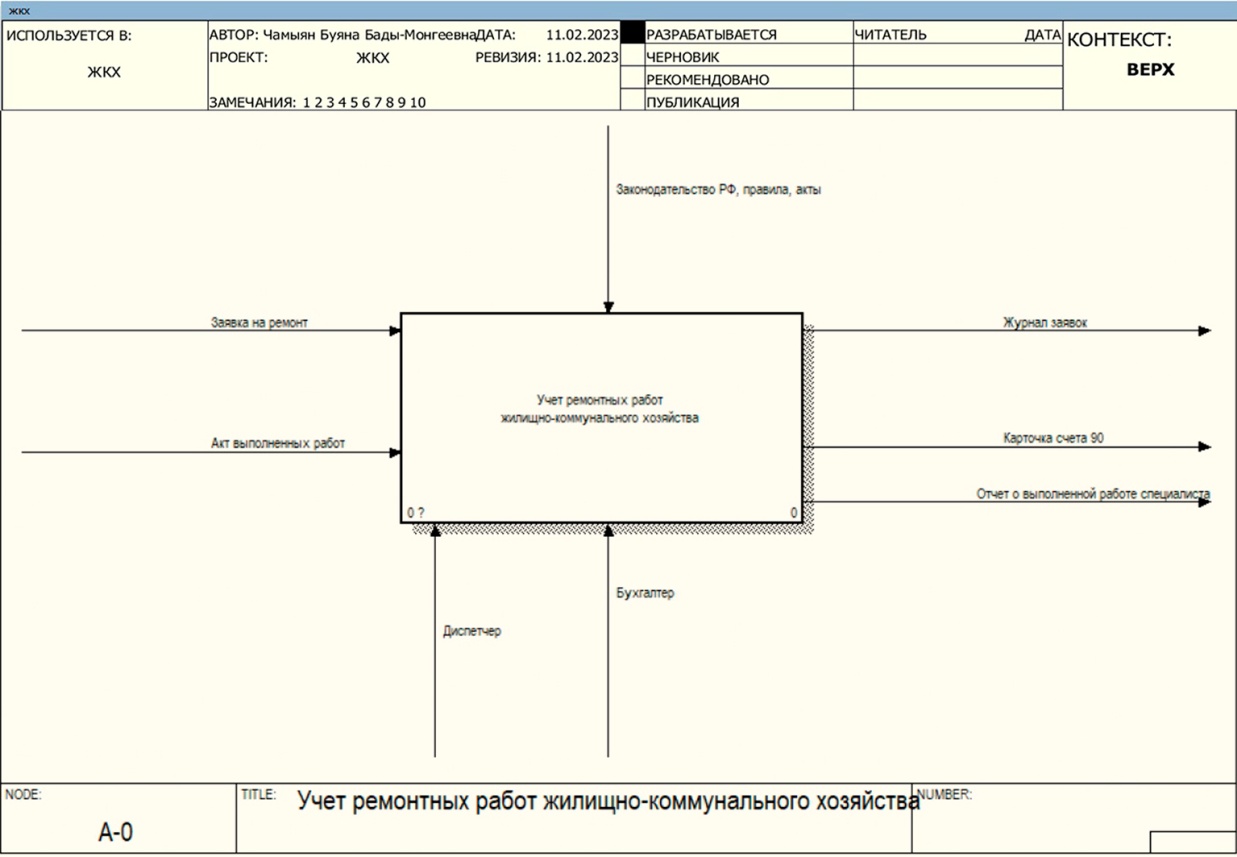

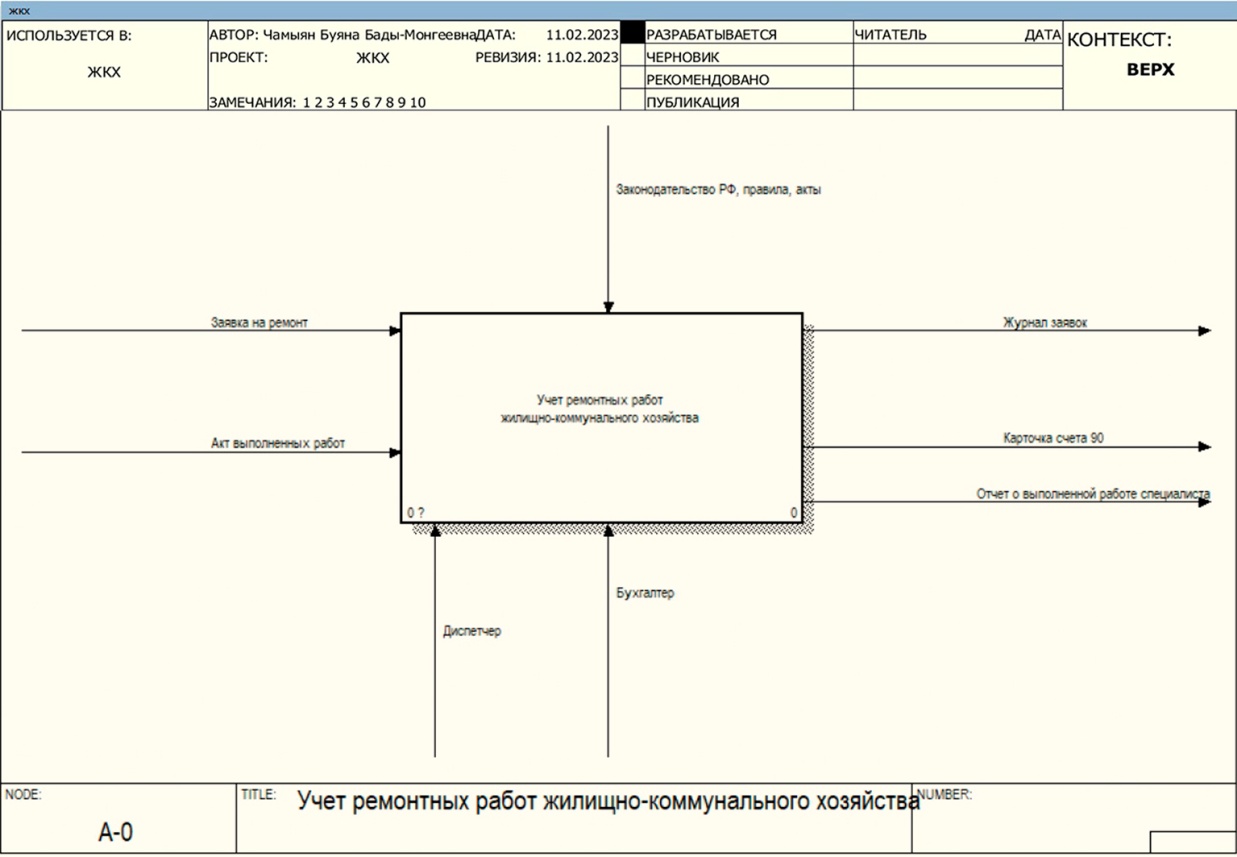

Рассмотрим бизнес-процесс учета ремонтных работ жилищно-коммунального хозяйства с помощью методологии структурного анализа IDEF0. На рисунке 4.1 представлена контекстная диаграмма бизнес-процесса. Процесс управляется законодательством РФ, правилами и актами. Механизмами процесса являются диспетчер и бухгалтер. Входными потоками процесса являются заявки на ремонт и акт выполненных работ. Выходными потоками являются журнал заявок, карточка счета 90 и отчет о выполненной работе специалиста.

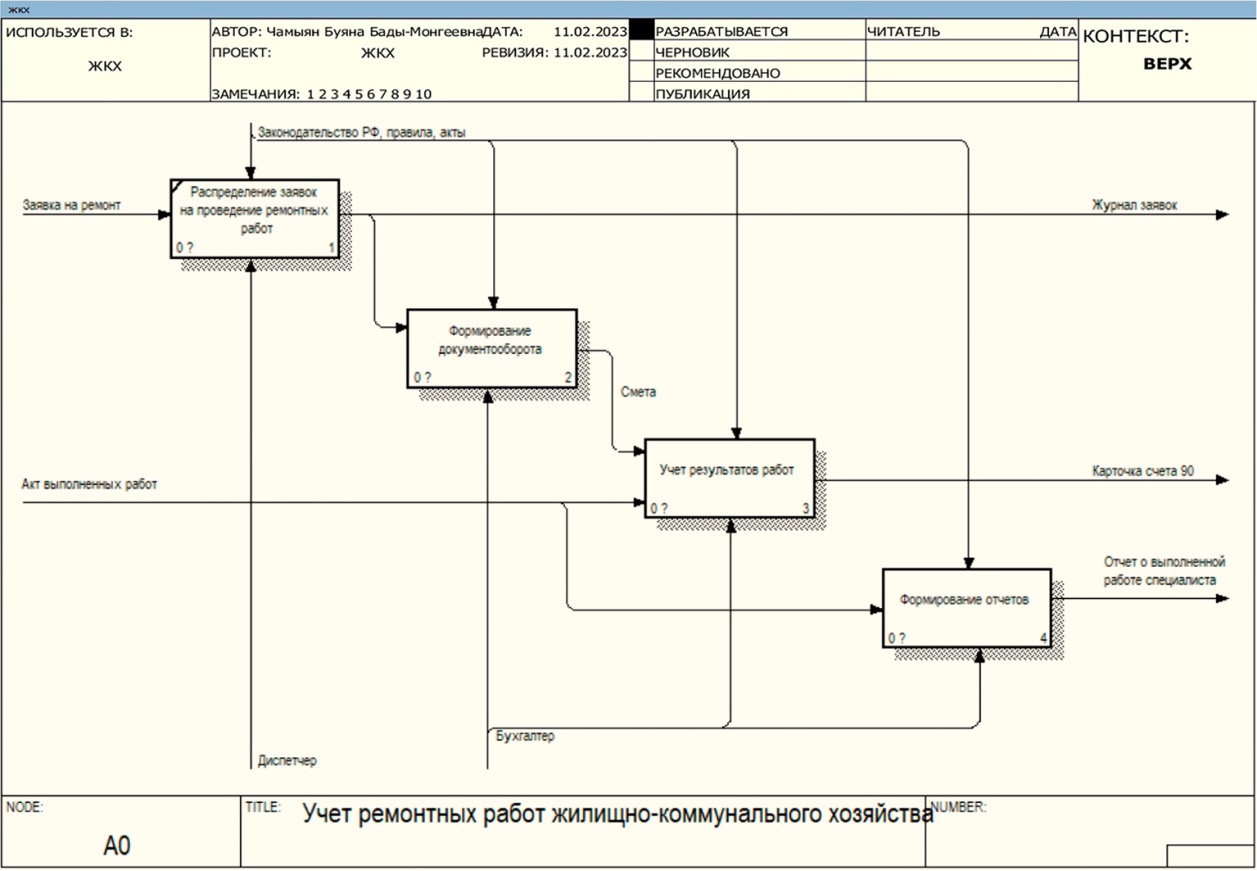

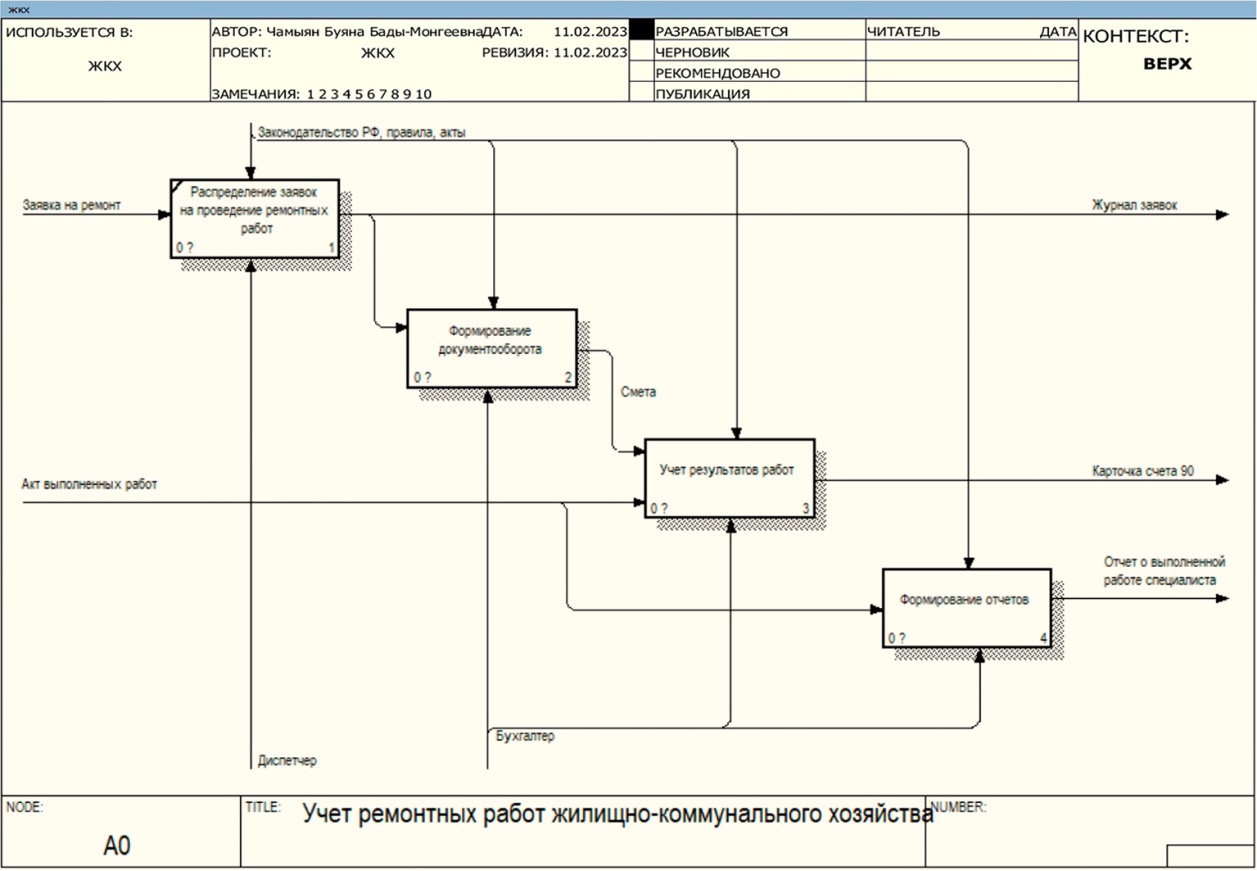

На рисунке 4.2 представлена декомпозиция контекстной диаграммы. Рассматриваемый процесс включает в себя:

Распределение заявок на ремонт;

Формирование документооборота;

Учет результатов работ;

Формирование отчетов.

Рисунок 4.1 - Контекстная диаграмма бизнес-процесса

Рисунок 4.2 - Декомпозиция процесса

Процесс распределения заявок на проведение ремонтных работ заключается в том, что диспетчер собирает заявки на ремонтные работы, распределяет бригады сотрудников в зависимости от профилей работ и формирует журнал заявок.

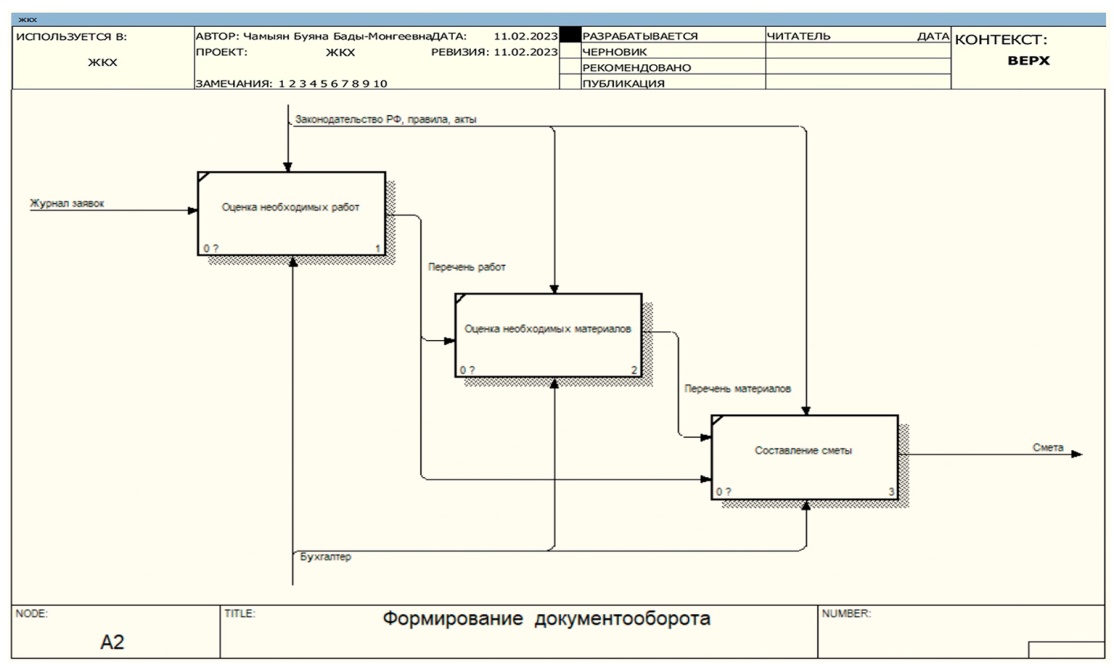

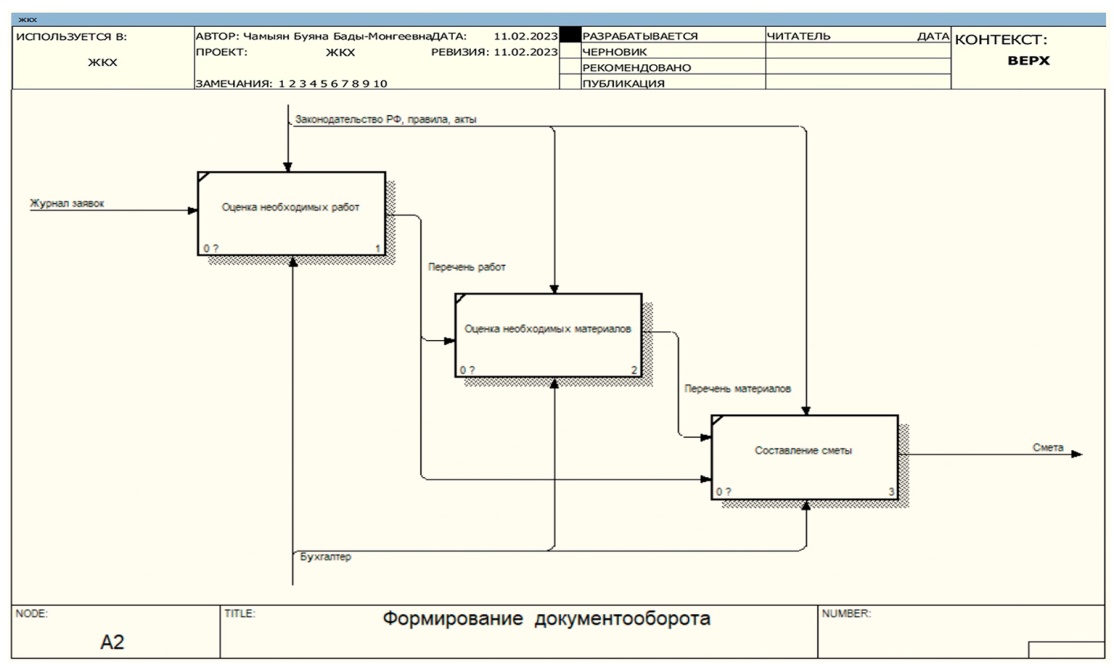

На рисунке 4.3 представлена модель процесса формирования документооборота. Бухгалтер на основании журнала заявок выявляет перечень необходимых работ по каждой заявке и перечень необходимых материалов. Затем осуществляется оценка стоимости работ и материалов, на основании этой оценки составляется смета работ по заявке.

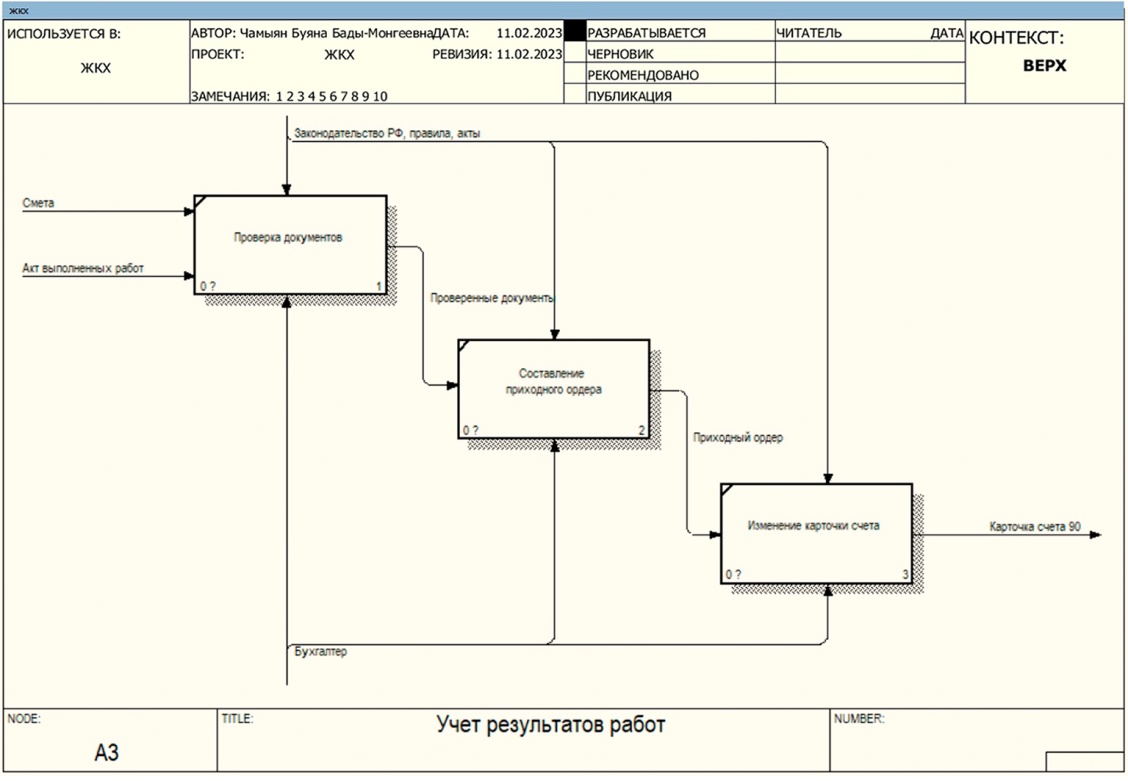

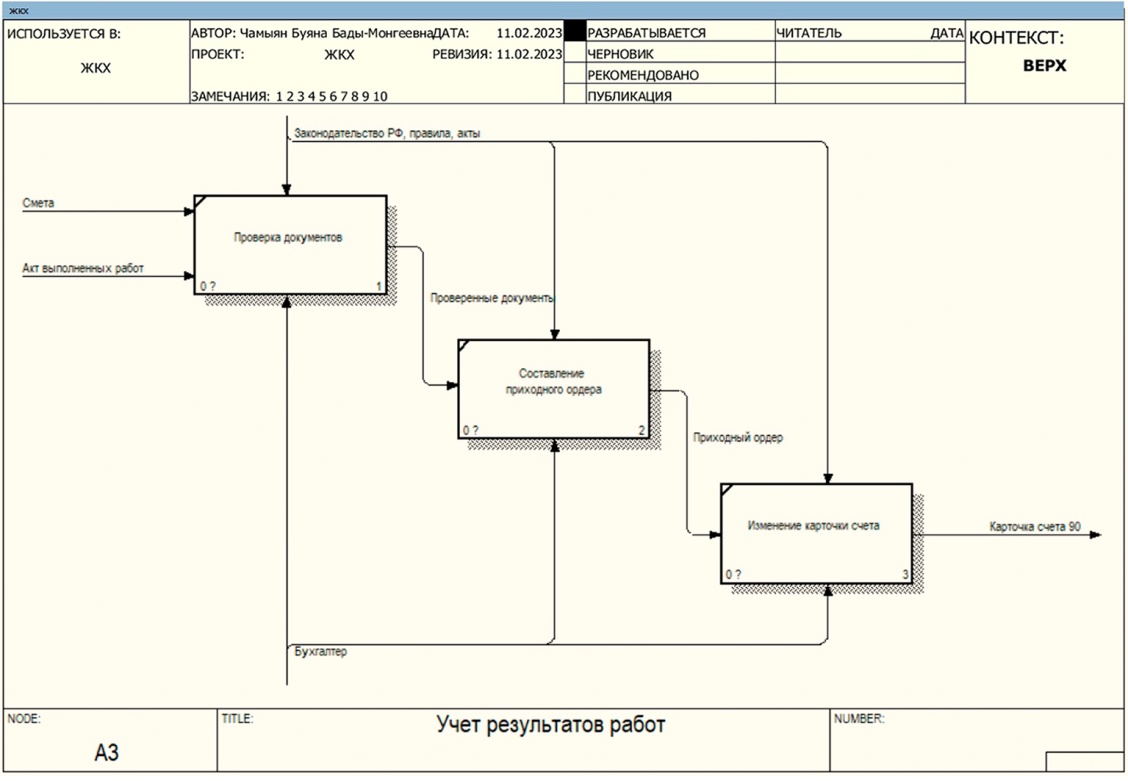

На рисунке 4.4 представлена модель процесса учета результатов работ жилищно-коммунального хозяйства. Документом, подтверждающим выполнение работ по заявке является акт выполненных работ, который подписывается лицом, которое присутствовало при проведении и приемке ремонтных работ. Бухгалтер осуществляет проверку заполнения акта. На основании информации акта составляется приходный ордер, подтверждающий оплату проделанной работы. Поскольку учет ремонтных работ ведется на счете 90, бухгалтер вносит данные об операции в карточку счета 90.

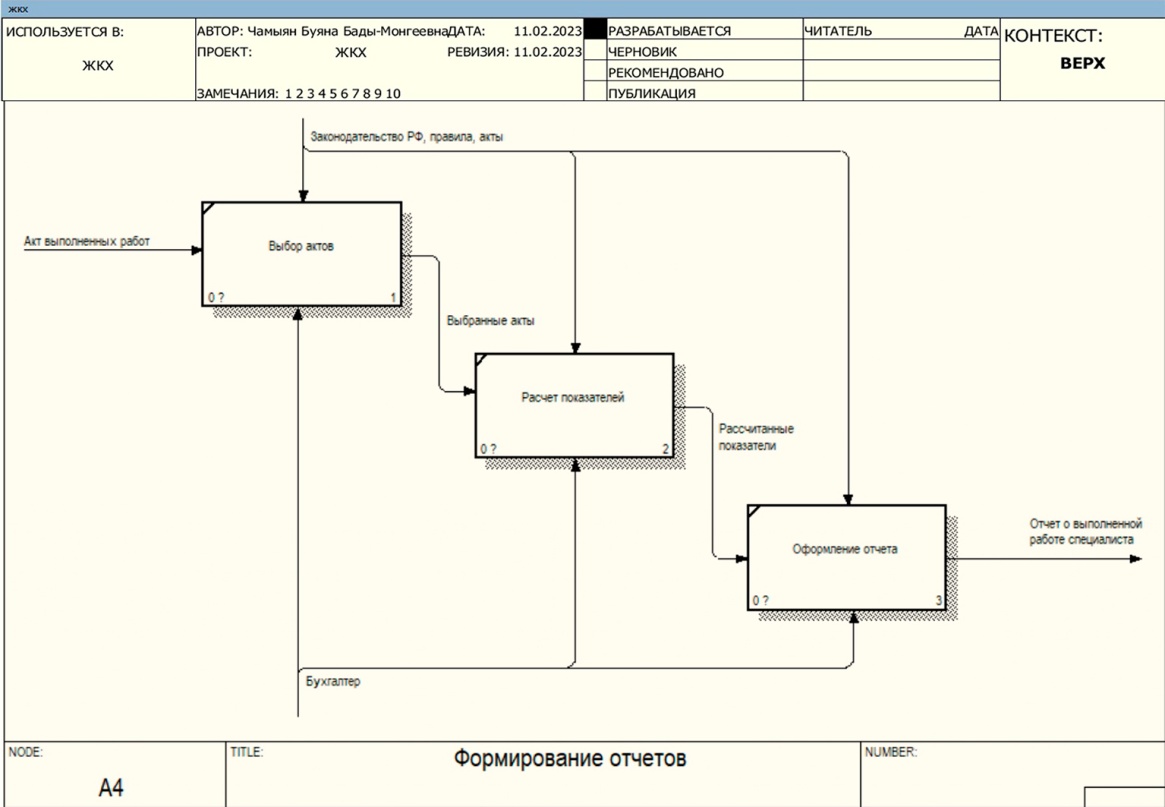

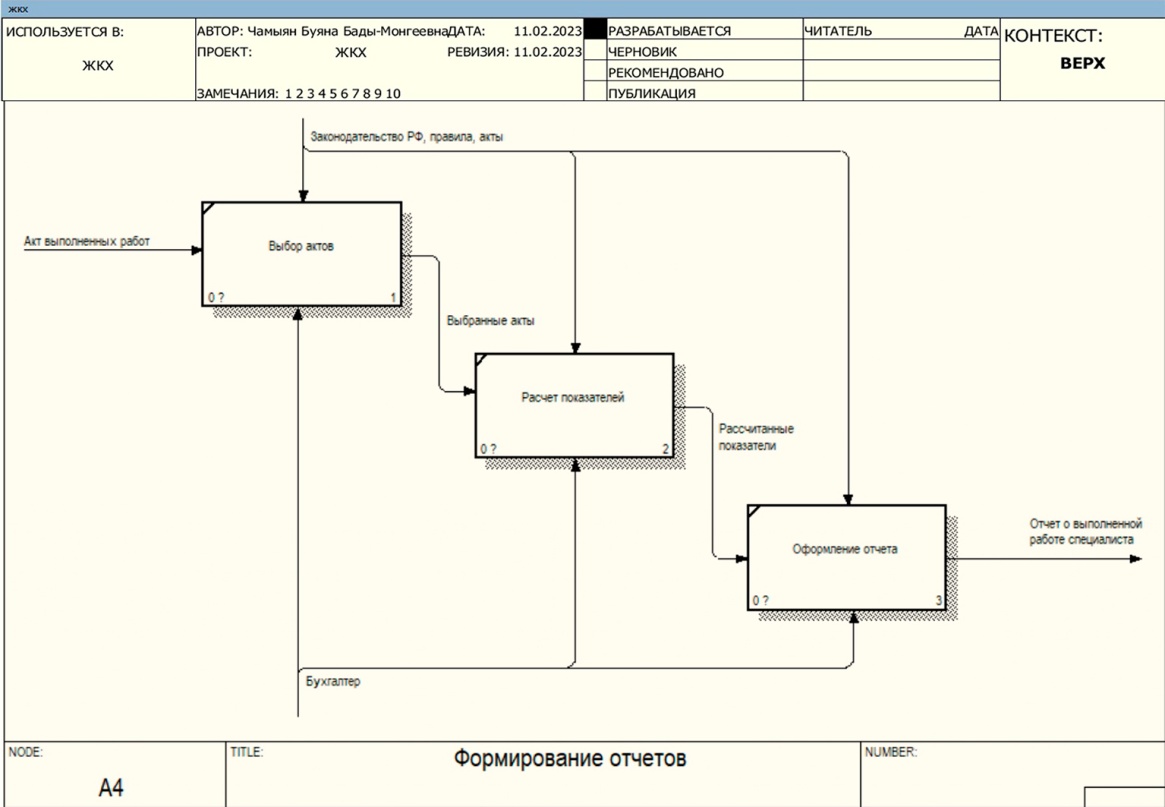

На рисунке 4.5 представлена модель процесса формирования отчета о проделанной работе. Заработная плата специалиста состоит из оклада и премиальной части. Премиальная часть рассчитывается по данным отчета о проделанной работе. Бухгалтер осуществляет выборку из актов выполненных работ по каждому сотруднику и вносит данные в форму отчета. Затем рассчитываются показатели: норма выработки, количество рабочего времени. После расчета этих данных оформляется отчет о проделанной работе по каждому специалисту.

Рисунок 4.3 - Модель процесса формирования документооборота

Рисунок 4.4 - Модель процесса учета результатов работ

Рисунок 5 - Модель процесса формирования отчетов

Заключение

Необходимость в автоматизации деятельности различных процессов, требующих значительные затраты времени и выполнение множества рутинных операций является актуальной проблемой. Эффективное применение современных информационных технологий и систем позволяет значительно увеличить производительность труда, улучшить качество выполняемых работ, обеспечить значительный прирост прибыли за счет сокращения времени на обработку информации. В связи с этим, зачастую приходится использовать современные средства моделирования ИС.

Моделирование информационных систем позволяет детально изучить предметную область, описать взаимодействие процессов, выявить потоки данных, присутствующие в ней. На начальном этапе формируется модель, существующая в настоящее время в организации, с недостатками, которые в последующем исправляются в оптимальной модели организации, где уже учтены интересы руководителей.

В результате курсового проектирования были изучены теоретические основы моделирования процессов средствами Ramus Educational, проведено исследование и спроектирована модель деятельности ЖКХ, что позволяет говорить о полном решении поставленных задач. Моделирование производилось в средствах Ramus Educational. Данные инструментальные средства предназначены для облегчения труда и увеличения производительности системного аналитика на первом этапе разработки системы. Они позволяют создать модель разрабатываемой информационной системы, что позволяет уже в дальнейшем приступить к созданию конкретной программной разработки, используя готовый проект информационной системы предметной области.

В ходе выполнения курсовой работы был описан процесс учета ремонтных работ жилищно-коммунального хозяйства. Были рассмотрены законодательные акты и документооборот процесса.

Для моделирования бизнес-процессов предметной области был выбран системный подход, который включает следующие нотации: IDEF0, DFD, IDEF3. Для моделирования бизнес-процессов выбрана нотация IDEF0, поскольку она позволяет рассмотреть процесс комплексно, обладает не избыточной детализацией и включает все необходимые инструменты.

Библиографический список:

Основные источники

Учебники:

Абрамов Г.В., Медведкова И.Е., Коробкова Л.А. «Проектирование информационных систем» - Воронеж: ВГУИТ, 2022. - 172 с.

Братищенко В.В. «Проектирование информационных систем» - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2020. - 84 с.

Вендеров А.М. «Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем» - М.: Финансы и статистика, 2019.

Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов: учебник. для студ.учреждений сред. проф. образования / А.В.Рудаков. – 12-е изд.,стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 208 с.

Федорова Г.Н. Осуществление интеграции программных модулей: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / Г.Н Федорова. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с.

ГОСТ 34.602-89. «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

Дополнительные источники:

Лапчик М.П. Числовые методы: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведеий /М.П.Лапчик, М.И.Рагулина, Е.К.Хеннер; под ред. М.П.Лапчика. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с.

Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: / учебник для студ. сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. (в электронном формате) http://www.academia-moscow.ru/reader (дата обращение 11.02.2023 г)

Рисунок 1 - Логотип программы «Ramus» 2.2 Методологии, используемые в Ramus Educational

Рисунок 1 - Логотип программы «Ramus» 2.2 Методологии, используемые в Ramus Educational