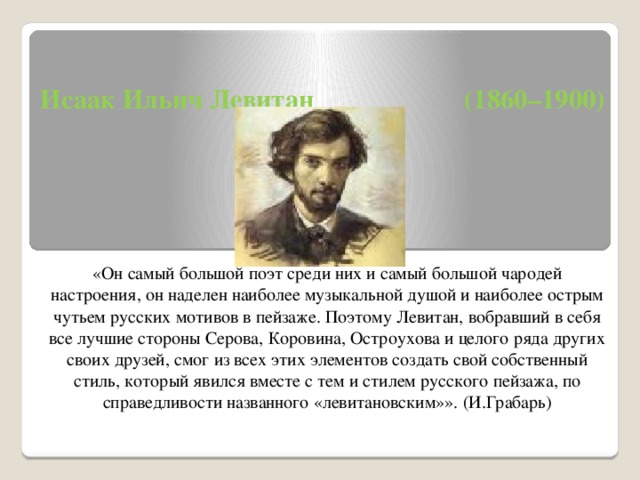

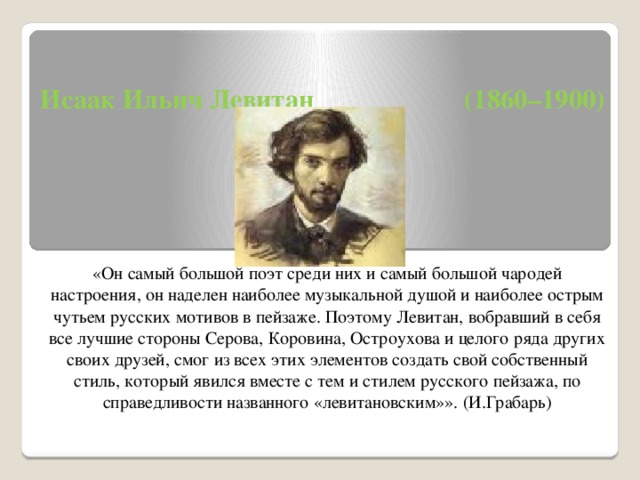

Исаак Ильич Левитан (1860–1900)

«Он самый большой поэт среди них и самый большой чародей настроения, он наделен наиболее музыкальной душой и наиболее острым чутьем русских мотивов в пейзаже. Поэтому Левитан, вобравший в себя все лучшие стороны Серова, Коровина, Остроухова и целого ряда других своих друзей, смог из всех этих элементов создать свой собственный стиль, который явился вместе с тем и стилем русского пейзажа, по справедливости названного «левитановским»». (И.Грабарь)

И.И. Левитан родился 18 августа 1860 г. в местечке Кибарты бывшей Сувалкской губернии (тогда Царство Польское).

Его дед со стороны отца был раввином. Отец тоже закончил раввинское училище и занимался самообразованием, изучая иностранные языки. Семья, в которой было четверо детей, существовала на его небольшие заработки; он давал уроки французского и немецкого языка и служил кассиром на железной дороге. Надеясь поправить материальное положение семьи и дать детям хорошее образование, отец решился на переезд в Москву. Это произошло в начале 70-х годов. В 1873 году Исаак Левитан поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где уже учился его старший брат. Годы учебы Левитана совпали с наиболее ярким периодом в жизни училища. В то время там преподавали знаменитые художники В.Г. Перов, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов.

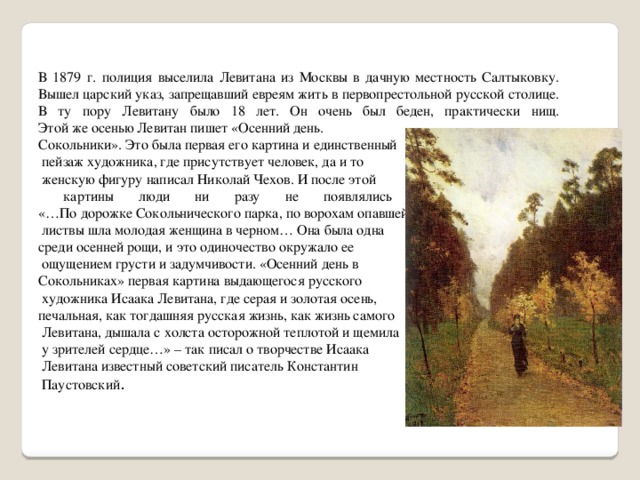

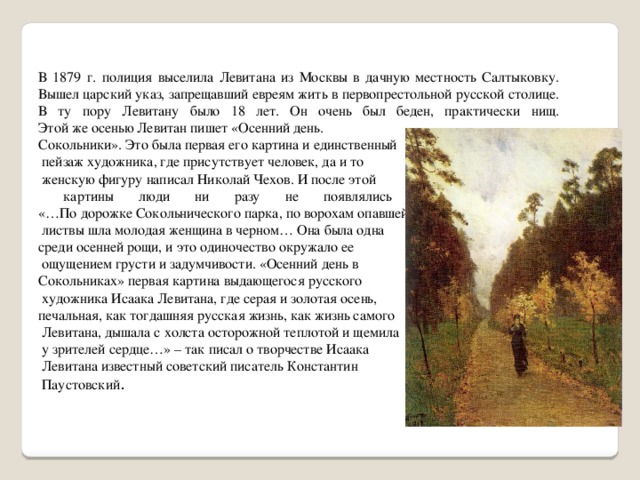

В 1879 г. полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в первопрестольной русской столице. В ту пору Левитану было 18 лет. Он очень был беден, практически нищ. Этой же осенью Левитан пишет «Осенний день.

Сокольники». Это была первая его картина и единственный

пейзаж художника, где присутствует человек, да и то

женскую фигуру написал Николай Чехов. И после этой

картины люди ни разу не появлялись на его полотнах. «…По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей

листвы шла молодая женщина в черном… Она была одна

среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее

ощущением грусти и задумчивости. «Осенний день в

Сокольниках» первая картина выдающегося русского

художника Исаака Левитана, где серая и золотая осень,

печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого

Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила

у зрителей сердце…» – так писал о творчестве Исаака

Левитана известный советский писатель Константин

Паустовский .

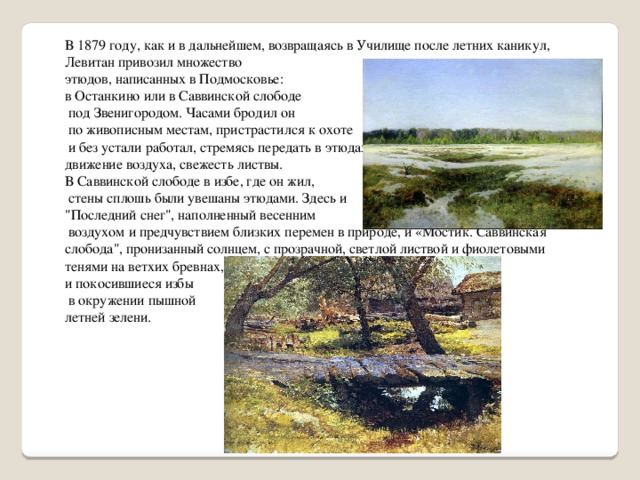

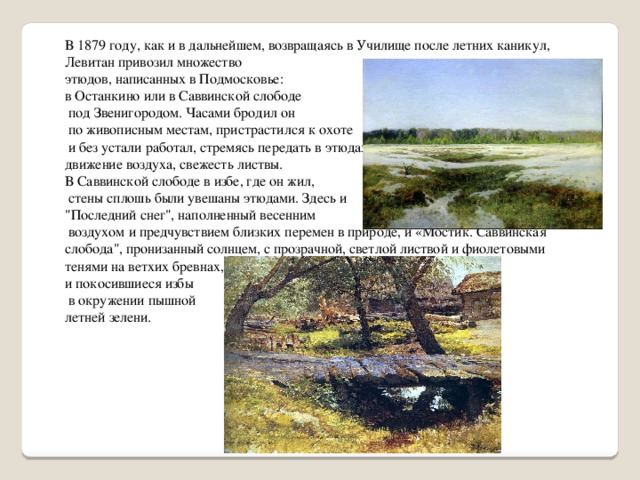

В 1879 году, как и в дальнейшем, возвращаясь в Училище после летних каникул, Левитан привозил множество

этюдов, написанных в Подмосковье:

в Останкино или в Саввинской слободе

под Звенигородом. Часами бродил он

по живописным местам, пристрастился к охоте

и без устали работал, стремясь передать в этюдах сияние солнечного света, движение воздуха, свежесть листвы.

В Саввинской слободе в избе, где он жил,

стены сплошь были увешаны этюдами. Здесь и

"Последний снег", наполненный весенним

воздухом и предчувствием близких перемен в природе, и «Мостик. Саввинская слобода", пронизанный солнцем, с прозрачной, светлой листвой и фиолетовыми

тенями на ветхих бревнах,

и покосившиеся избы

в окружении пышной

летней зелени.

Остались позади годы учебы в училище. Нужда и безденежье все еще не оставляли Левитана. Он снимал дешевые меблированные комнаты, часто менял их и за неимением денег расплачивался с хозяевами своими этюдами. Подрабатывал в частной опере С.И. Мамонтова, писал декорации к оперным спектаклям. И весной 1886 года на заработанные деньги уехал в Крым. Природа Крыма покорила художника. Он пробыл здесь три месяца и за это время написал "целую выставку" - более 50 этюдов. Среди них виды моря при разном

освещении, улицы и домики Ялты, высветленная

солнцем сакля в Алупке и татарское кладбище.

Многие из этих этюдов в тот же год были показаны

на выставках в Москве и Петербурге и имели большой

успех. Художник М.В. Нестеров вспоминал: "Этюды

были раскуплены в первые же дни, и надо сказать,

что до их появления никто из русских художников

так не почувствовал, не воспринял нашу южную природу...

Левитан как бы первый открыл красоты Южного берега Крыма". Два отличных этюда ("Сакля в Алупке" и "Улица в Ялте") были куплены П.М. Третьяковым. Теперь в Третьяковской галерее были три работы Левитана.

А Левитану после Крыма предстояла встреча с Волгой. Он давно мечтал об этой поездке, ждал от нее сильных художественных впечатлений. И не ошибся. Волжская природа с ее неоглядными далями, речным простором, живописными берегами вошла в его душу и не отпускала от себя, пока ему не удалось "покорить" ее, т.е. запечатлеть в картинах. Несколько лет подряд Левитан и его спутники останавливались в прелестном волжском городке Плесе . И сейчас стоит на набережной белый двухэтажный дом, в котором когда-то жили И.И. Левитан и С.П. Кувшинникова. Этот дом - главная достопримечательность современного Плеса. От калитки к дому ведет дорожка, вымощенная каменными плитами. Слева небольшой ухоженный палисадник с яркими цветами, разросшимися кустами и деревьями. На первом этаже выставлены материалы о жизни Левитана, множество фотографий, картины (подлинники) художников-пейзажистов Шишкина, Поленова, Саврасова, Жуковского, Дубовского, Степанова. Здесь же можно увидеть написанный Левитаном портрет С.П. Кувшинниковой и ее пейзажи. На втором этаже две небольшие мемориальные комнаты. В этом доме бережно сохраняется память о художнике, о напряженном и

плодотворном периоде его творчества.

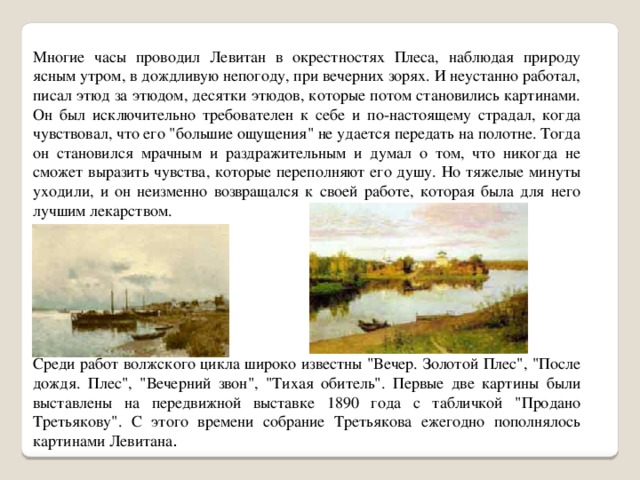

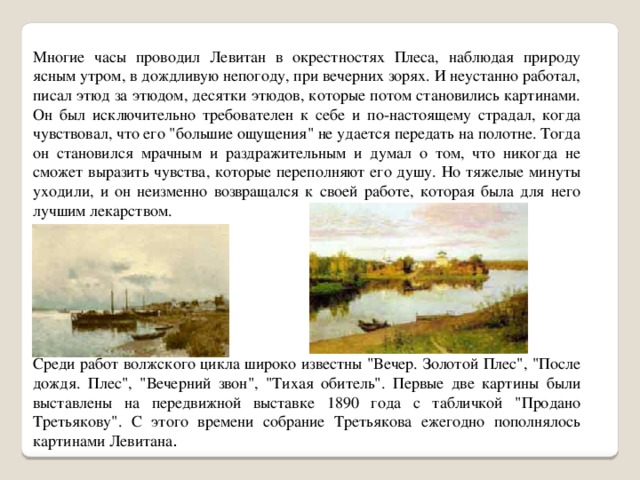

Многие часы проводил Левитан в окрестностях Плеса, наблюдая природу ясным утром, в дождливую непогоду, при вечерних зорях. И неустанно работал, писал этюд за этюдом, десятки этюдов, которые потом становились картинами. Он был исключительно требователен к себе и по-настоящему страдал, когда чувствовал, что его "большие ощущения" не удается передать на полотне. Тогда он становился мрачным и раздражительным и думал о том, что никогда не сможет выразить чувства, которые переполняют его душу. Но тяжелые минуты уходили, и он неизменно возвращался к своей работе, которая была для него лучшим лекарством.

Среди работ волжского цикла широко известны "Вечер. Золотой Плес", "После дождя. Плес", "Вечерний звон", "Тихая обитель". Первые две картины были выставлены на передвижной выставке 1890 года с табличкой "Продано Третьякову". С этого времени собрание Третьякова ежегодно пополнялось картинами Левитана .

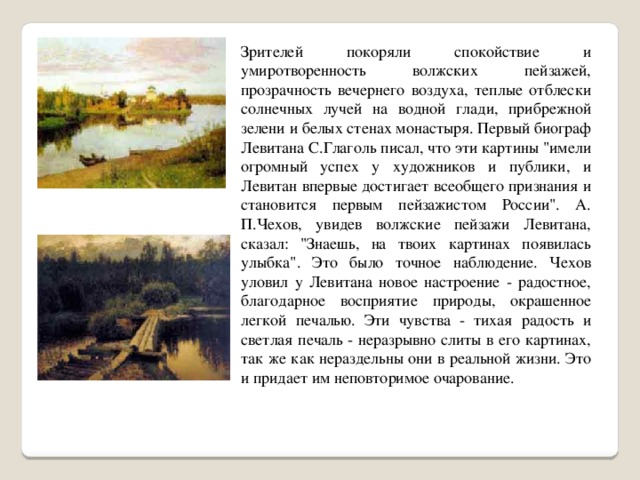

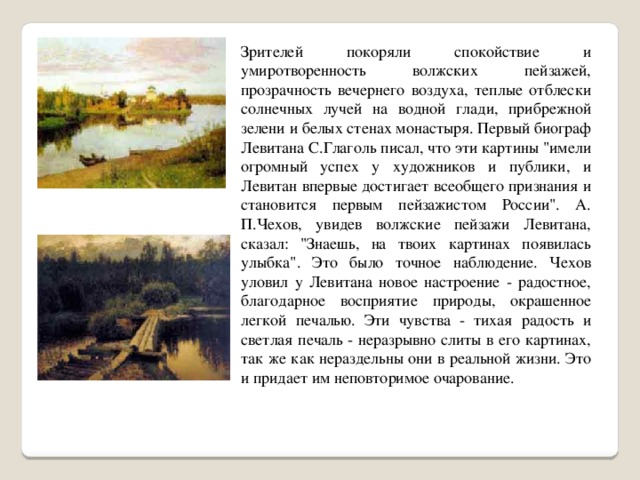

Зрителей покоряли спокойствие и умиротворенность волжских пейзажей, прозрачность вечернего воздуха, теплые отблески солнечных лучей на водной глади, прибрежной зелени и белых стенах монастыря. Первый биограф Левитана С.Глаголь писал, что эти картины "имели огромный успех у художников и публики, и Левитан впервые достигает всеобщего признания и становится первым пейзажистом России". А. П.Чехов, увидев волжские пейзажи Левитана, сказал: "Знаешь, на твоих картинах появилась улыбка". Это было точное наблюдение. Чехов уловил у Левитана новое настроение - радостное, благодарное восприятие природы, окрашенное легкой печалью. Эти чувства - тихая радость и светлая печаль - неразрывно слиты в его картинах, так же как нераздельны они в реальной жизни. Это и придает им неповторимое очарование.

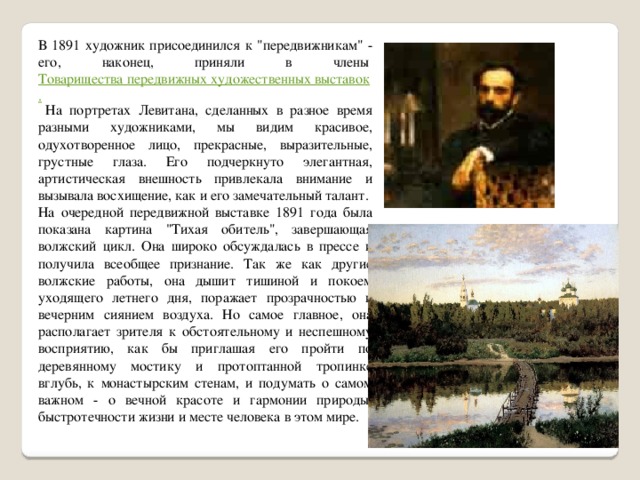

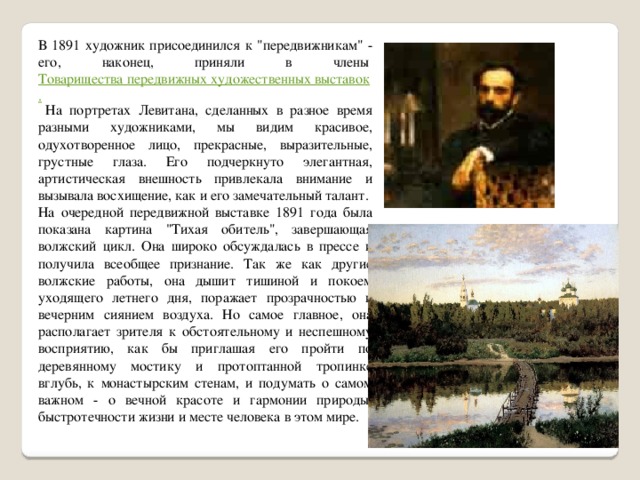

В 1891 художник присоединился к "передвижникам" - его, наконец, приняли в члены Товарищества передвижных художественных выставок. На портретах Левитана, сделанных в разное время разными художниками, мы видим красивое, одухотворенное лицо, прекрасные, выразительные, грустные глаза. Его подчеркнуто элегантная, артистическая внешность привлекала внимание и вызывала восхищение, как и его замечательный талант.

На очередной передвижной выставке 1891 года была показана картина "Тихая обитель", завершающая волжский цикл. Она широко обсуждалась в прессе и получила всеобщее признание. Так же как другие волжские работы, она дышит тишиной и покоем уходящего летнего дня, поражает прозрачностью и вечерним сиянием воздуха. Но самое главное, она располагает зрителя к обстоятельному и неспешному восприятию, как бы приглашая его пройти по деревянному мостику и протоптанной тропинке вглубь, к монастырским стенам, и подумать о самом важном - о вечной красоте и гармонии природы, быстротечности жизни и месте человека в этом мире.

Летом 1892 года Левитан жил в деревне Городок по Нижегородской железной дороге. По воспоминаниям С.П. Кувшинниковой можно представить, как возник замысел его знаменитой "Владимирки". Как-то, возвращаясь с охоты, они вышли на старое Владимирское шоссе. Левитан остановился, пораженный открывшимся видом. Перед ними была широкая светлая полоса дороги, уходящая к самому горизонту. А вокруг поля и перелески, простор неоглядных далей и громадного светлого неба. И вдруг Левитан вспомнил, что это за дорога: "Да ведь это Владимирка, та самая, по которой когда-то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда".

На следующий день он пришел сюда снова с этюдником, устроился возле придорожного могильного памятника (мы видим этот памятник на картине) и начал работать. Этюд был написан за несколько дней. После возвращения в Москву работа продолжалась. Левитан писал " Владимирку" быстро ,на одном дыхании. Левитану была дорога эта картина, продавать ее не хотелось, и он просил П.М. Третьякова принять от него подарок: "Владимирка", вероятно, на днях вернется с выставки, и возьмите ее, и успокойте меня и ее".

В 1893 году была написана самая глубокая по содержанию и самая личная по настроению картина - "Над вечным покоем". Левитан начал работать над ней в деревне под Вышним Волочком, на берегу озера. Он считал, что в этой картине ему удалось выразить себя, свои мысли и настроение. Перед зрителем зеленый мыс острова - кусочек суши с деревянной церковью у самой воды и заброшенным кладбищем. Мыс омывается широко раскинувшимся озером, а над ними бесконечный простор неспокойного грозового неба. Изображенную здесь церковь с высокой двускатной кровлей и сильно покосившейся маковкой и сегодня можно видеть на самом верху Левитановской горки в Плесе. Ее сразу же узнаешь - так похожа она на свое изображение на картине. Вокруг нее старое кладбище: покосившиеся кресты; могильные плиты, почти сравнявшиеся с землей; надписи на них неразличимы; ограды, если и сохранились, сильно обветшали. А вокруг тишина и печаль, как на картине Левитана. Художник строит картину на резких контрастах: жизнь ушедшая и существующая (для нее и теплится огонек в церковном окошке); крошечный кусочек суши и бесконечное пространство воды и неба; безмолвие и неподвижность вечного покоя и яростный порыв ветра, который гнет деревья, волнует озерную гладь и громоздит на небе огромные тучи. Эти сопоставления рождают у зрителя сложный ряд ассоциаций, мысли о краткости человеческой жизни и вечности природы, о месте человека в громадном и сложном мире, о связи людей с природой. Контрасты не разрушают цельности восприятия этого замечательного полотна. Картина гармонична и музыкальна и, по словам критика В.М. Михеева (современника Левитана), напоминает симфонию, "неуловимо охватывающую душу, стоит только довериться ее впечатлению". Этому критику принадлежит очень точное определение: "Это картина души человеческой в образах природы". В письме к П.М. Третьякову в связи с покупкой картины Левитан писал, что в ней он "весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием".

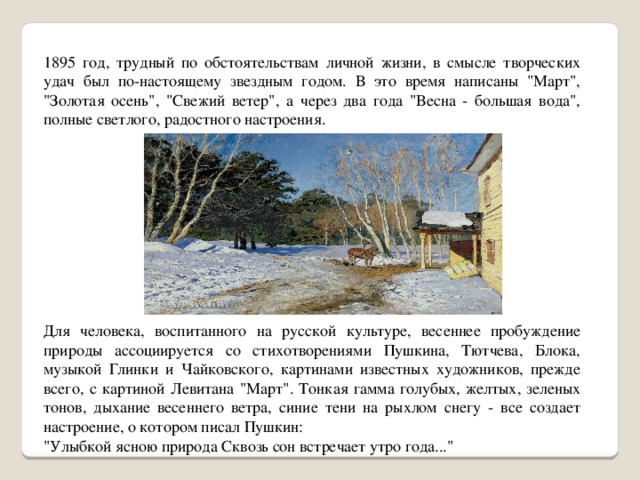

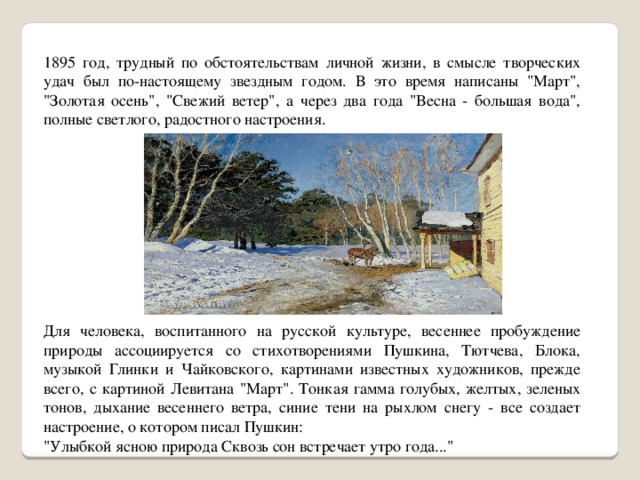

1895 год, трудный по обстоятельствам личной жизни, в смысле творческих удач был по-настоящему звездным годом. В это время написаны "Март", "Золотая осень", "Свежий ветер", а через два года "Весна - большая вода", полные светлого, радостного настроения.

Для человека, воспитанного на русской культуре, весеннее пробуждение природы ассоциируется со стихотворениями Пушкина, Тютчева, Блока, музыкой Глинки и Чайковского, картинами известных художников, прежде всего, с картиной Левитана "Март". Тонкая гамма голубых, желтых, зеленых тонов, дыхание весеннего ветра, синие тени на рыхлом снегу - все создает настроение, о котором писал Пушкин:

"Улыбкой ясною природа Сквозь сон встречает утро года..."

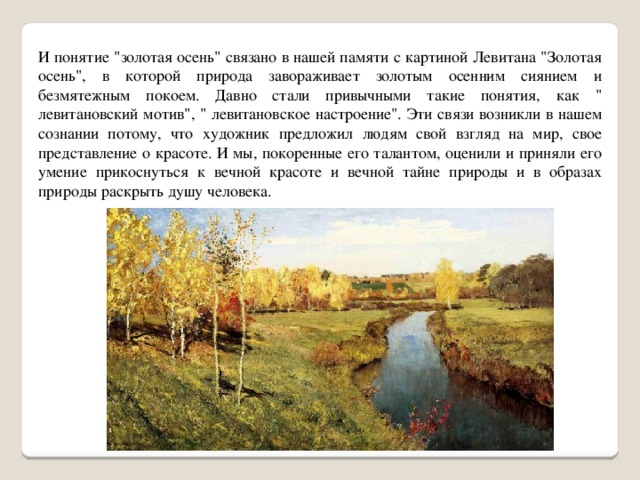

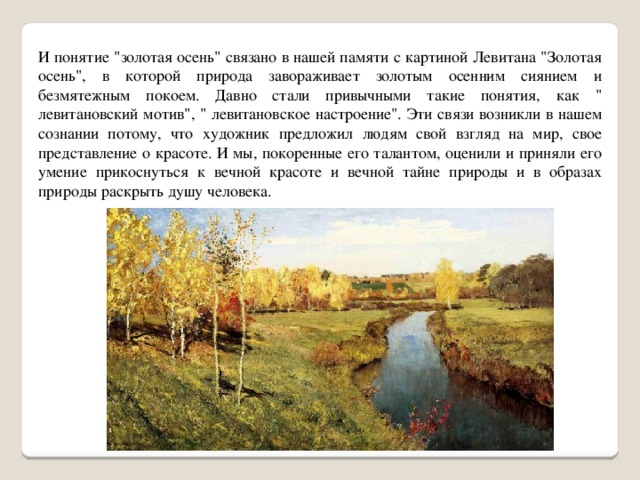

И понятие "золотая осень" связано в нашей памяти с картиной Левитана "Золотая осень", в которой природа завораживает золотым осенним сиянием и безмятежным покоем. Давно стали привычными такие понятия, как " левитановский мотив", " левитановское настроение". Эти связи возникли в нашем сознании потому, что художник предложил людям свой взгляд на мир, свое представление о красоте. И мы, покоренные его талантом, оценили и приняли его умение прикоснуться к вечной красоте и вечной тайне природы и в образах природы раскрыть душу человека.

...Болезнь сердца, давно беспокоившая Левитана, начала быстро прогрессировать. По совету врачей он ездил на лечение в Италию, Швейцарию, Германию. В конце декабря 1899 года он нашел в себе силы, чтобы навестить больного Чехова в Ялте. Писателю была отправлена телеграмма: "Сегодня жди знаменитого академика". Звание академика Академии художеств Левитан получил около года назад. В Ялте встретились два совсем не старых, но очень больных человека. Чтобы доставить удовольствие другу, Левитан за полчаса на листе картона написал северный пейзаж с полем, стогами сена, полоской леса и луной в ночном небе.

В дневнике А.П. Чехов сделал такую запись о Левитане: "Превосходные этюды и страстная жажда жизни". Желание жить было неотделимо от потребности постоянно работать. Будучи больным, он писал Чехову: "Очень много работаю. Затеянные мною картины уносят много сил, да и школа чего-нибудь да стоит!"

Речь шла о преподавании в Училище живописи, ваяния и зодчества, где Левитан руководил пейзажной мастерской и относился к этому делу, как всегда, очень серьезно.

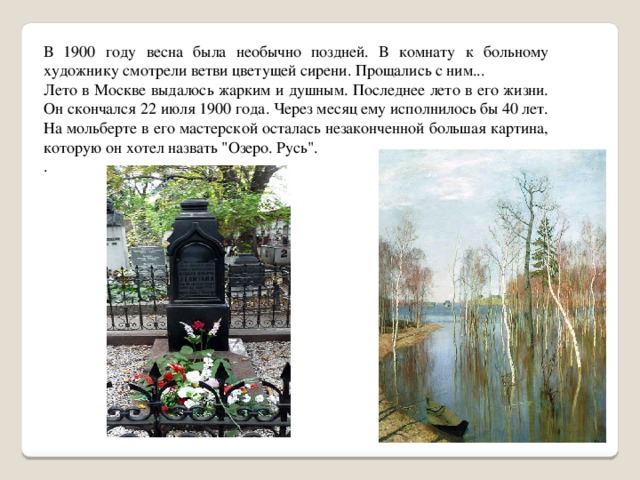

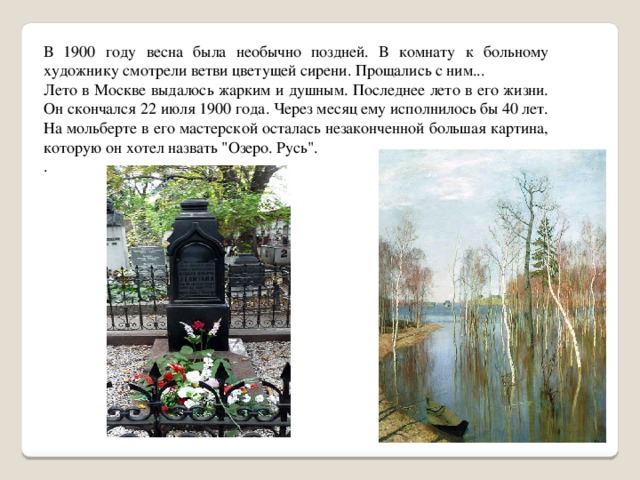

В 1900 году весна была необычно поздней. В комнату к больному художнику смотрели ветви цветущей сирени. Прощались с ним...

Лето в Москве выдалось жарким и душным. Последнее лето в его жизни. Он скончался 22 июля 1900 года. Через месяц ему исполнилось бы 40 лет. На мольберте в его мастерской осталась незаконченной большая картина, которую он хотел назвать "Озеро. Русь".

.

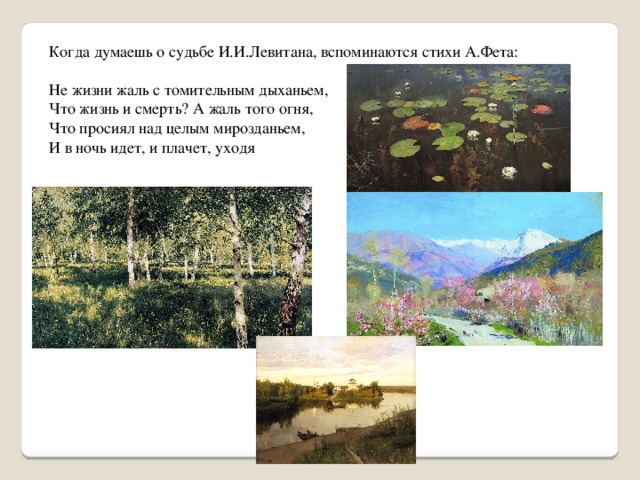

Когда думаешь о судьбе И.И.Левитана, вспоминаются стихи А.Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем, Что жизнь и смерть? А жаль того огня, Что просиял над целым мирозданьем, И в ночь идет, и плачет, уходя