Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Сидима муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Исследовательская работа

«Они сражались за Родину»

Выполнил: ученик 9 класса Новиков Иван

Руководитель: учитель физики Кузьмина Е.П.

Сидима

2016

| ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ..………………………………………………………2-3 |

| 1. Отечественные автомобили Победы ………………………3-4 1.1. «Захарка»……………………………………………………..5-7 1.2. «Полуторка»…………..………………….….………………..7-8 1.3. «Эмка»…………………………………………………………9-10 1.4. « Газик» …………………………………………………….10-12 2. Ленд-лиз…………………………………………… …………12-14 2.1. Студебекер……………………………………………………14-16 2.2. «Виллис»……………………………………………………..16-17 3.Поставки техники по лейд-лизу……………………………..17-19 4.Преимущество российских автомобилей………………………19 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………….……………..20 Список используемой литературы……………………………………21 Приложение ……………………………………………………………22

|

|

|

|

|

Введение

Вступление.

Ни до, ни после мир не знал войны кровопролитнее, чем Вторая мировая. Любая война, как массовое убийство ни в чем не повинных людей для удовлетворения чьих то частных интересов – есть несомненное и неминуемое зло. Вторая мировая, явившая миру невиданную доселе жестокость и национальные масштабы истребления людей, бесспорно, может считаться самым главным злом цивилизации ХХ века. И борьба на ее фронтах шла не только между народами, но и между машинами. Вторая мировая стала первой настоящей «войной машин» - было задействовано рекордное количество техники. Меня всегда интересовали машины, а особенно машины отечественные, поэтому мне захотелось оценить вклад отечественных автомобилей в победу над фашизмом и сравнить его с вкладом машин полученных по ленд-лизу.

Актуальность: В настоящее время активно ведется переписывание истории ВОВ, принижается решающий вклад России в победу над фашистской Германией.

Проблема исследования: Являлась ли помощь по поставке автомобилей по ленд-лизу решающей в победе над фашистской Германией.

Объект исследования – отечественные и американские грузовые и легковые автомобили ВОВ

Предмет исследования – вклад отечественных и зарубежных автомобилей в дело Великой Победы.

Методы исследования: теоретический, сопоставления и анализа.

Цель научно-исследовательской работы: Оценить роль отечественного автопрома в победе над фашистской Германией .

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:

Познакомиться с отечественными и зарубежными автомобилями, вставшими на защиту СССР в тяжелые годы ВОВ

Познакомиться с ленд-лизом времен ВОВ

Познакомиться с автомобильными поставками по ленд-лизу.

Сравнить технические возможности отечественных и ленд-лизовских автомобилей.

Гипотеза исследования: Вклад отечественного автопрома явился решающим в Великой Победе..

1. Отечественные автомобили Победы

Автомобили Великой Отечественной… Автомобили Победы… Они прошли труднейший путь длиной в четыре года: от горечи отступления июня 41-го до победного марша мая 45-го. Спустя 70 с лишним лет технические характеристики и эксплуатационные возможности этих автомобилей могут вызвать снисходительную улыбку. И все же это именно они выиграли «войну моторов» в жестоком поединке с гитлеровской военной машиной. Что же представляли собой отечественные армейские автомобили Великой Войны? К началу 40-х годов ХХ века СССР располагал современным автомобилестроением, базирующемся на массово-поточном и специализированном производстве, имеющим опыт выпуска автомобилей различных типов и способным обеспечивать страну автомобильной техникой . В стране функционировали четыре крупных автопредприятия: Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) в г. Горьком (Нижний Новгород), завод имени И.В. Сталина (ЗИС, бывший АМО) и Московский автосборочный завод им. КИМ - филиал ГАЗа в Москве, Ярославский автомобильный завод (ЯАЗ), соответственно, в Ярославле. На начало третьей пятилетки объем производства автомобилей на ГАЗе был доведен до 300 000 автомобилей в год, ЗИСе - до 80 000, Ярославский завод обеспечивал выпуск 25 000 машин. Заметим, что еще в 1930 г. в Советском Союзе суммарно производилось лишь 3570 автомобилей . Кроме увеличения количества выпускаемых моделей, за годы первых пятилеток была решена задача обеспечения качественного роста продукции. Был не только освоен зарубежный опыт и модернизированы, применительно к условиям СССР, иностранные образцы, но и созданы собственные, более совершенные по сравнению с ранее выпускавшимися конструкциями, значительно выросло число экспериментальных моделей. Но эти машины не были военными. Готовьтесь к шоку: к началу ВОВ армейских автомобилей в Красной армии… практически не было! Как так?! А кадры хроники и художественных кинолент: колонны грузовиков с солдатами, броневики, командиры в штабных летучках? Разве все это не военные машины? Нет! Это мирные труженики, вставшие на защиту Родины.

Так чем же отличаются военные автомобили от невоенных? По сути, лишь тремя критериями. Во-первых, машина должна иметь привод на все колеса. Хорошо бы заодно иметь понижающую передачу и блокировки дифференциалов. Второе: конструкция машины должна быть рационально-простой. Такой, чтобы ее массовое производство можно было оперативно развернуть на неподготовленных площадках в тылу. И третий критерий: военный автомобиль должен быть рассчитан на аскетизм фронтовой эксплуатации, чиниться «на коленке» силами водителя, стойко переносить «ранения».

Одновременно всем трем критериям на 22 июня 1941 года не отвечал ни один советский автомобиль. Что же касается готовности к «тяготам и лишениям» – тут все было нормально! Трехтонный ЗИС-5 и «полуторка» ГАЗ‑АА хоть и проектировались как гражданские автомобили, но с расчетом на отсутствие дорог. Советские грузовики могли ползти по ступицу в грязи, заводились на керосине и тащили двойную норму поклажи. Шоферские подвиги совершались на грани здравого смысла. Армии же нужен был транспорт, для которого экстрим – штатный режим эксплуатации. А пока его не было, в бой шли они.

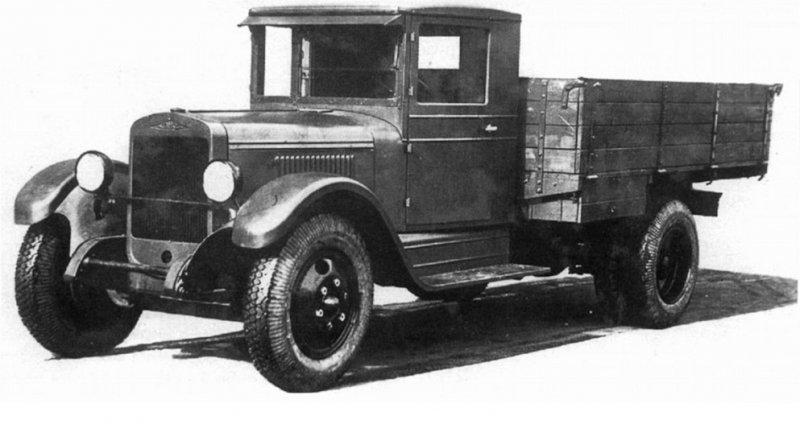

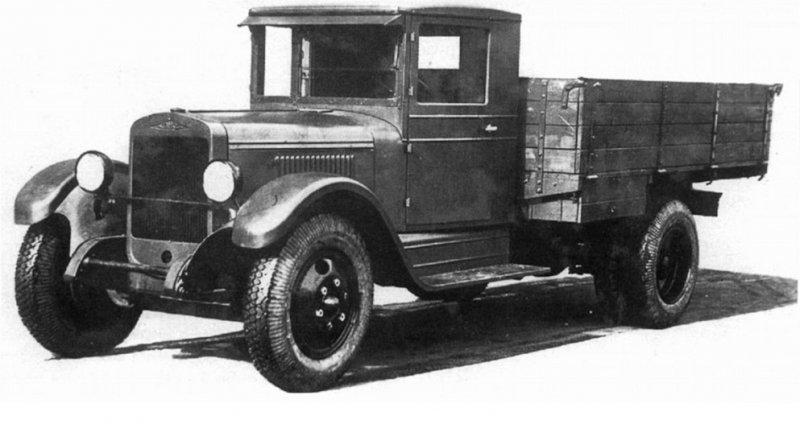

1.1 «Захарка»

Верхнюю площадку на подиуме победителей по праву занимает ЗИС-5. Шоферы по-свойски звали его «Захаром». А то и почтительно – «Захар Иванычем». А иногда ласково, как младшего братишку «Захарка». Это когда он в очередной раз вызволял военный груз или личный состав из самого безнадежного бездорожья, под градом пуль, с закипающим мотором и пробитыми скатами… На сегодняшний день их, как и ветеранов, осталось совсем немного – фронтовых грузовиков, джипов, бронемашин. Да и оставшиеся, увы, зачастую пребывают не в лучшей форме. Первое название ЗИС-5В - «ЗИС-5 военного образца» ЗИС-5 выпускался с 1933 по 1941 г. ЗИС-5В выпускался с 1942 по 1958 г.Двигатель: 6-цилиндровый, рядный, рабочим объёмом 5555 см3, мощностью 73 л.с. при 2300 об/мин. Грузоподъемность: 3 т. Скорость: 60 км/час. В феврале 1942 г. заводом в Ульяновске начался выпуск ЗИС-5В, упрощенный ЗИС-5 в который в условиях военного времени были внесены изменения, направленные на сокращение времени производства и металлоёмкости. С июля 1942 года производство ЗИС-5В начали и на Московском автомобильном заводе. Осенью 1941 г. в уральский городок Миасс из Москвы был эвакуирован моторный и некоторые другие цеха Московского автозавода имени Сталина (ЗИС), который подвергся массированным бомбардировкам со стороны противника. Уже с апреля 1942 г. в Миассе начали изготовление двигателей и коробок передач, а 8 июля 1944 г. были выпущены первые грузовые автомобили ЗИС-5В, получившие марку УралЗИС-5. С началом производства автомобилей Миасский автомобильный завод был переименован в Уральский автомобильный завод им. И.В.Сталина (УралЗИС).

Главные отличия ЗИС-5В от ЗИС-5:

- деревянная облицовка кабины вместо металлической;

- сварные Г-образные гнутые крылья заменили штампованные;

- крыша кабины - дерматин натянутый на рейки;

- у кузова откидывался только задний борт;

- не было переднего бампера;

- устанавливались тормоза только на задних колесах;

- определенное количество авто вышли с заводов без правой фары;

- обод рулевого колеса изготовлен из дерева.

Не относясь к автомобилям повышенной проходимости, ЗИС-5 за счет низкооборотного тяговитого 6-цилиндрового мотора (ЗИС-5) был пригоден для круглогодичной эксплуатации по дорогам всех категорий. Тяговые возможности грузовика были близки к моделям со всеми ведущими колесами, а установка задних колес с развитыми грунтозацепами и, тем более, цепей противоскольжения значительно увеличивали его проходимость. Особенность конструкции — недостаточная жесткость рамы на скручивание, тем не менее, также способствовала повышению проходимости, повышая рабочие ходы колес при переезде дорожных неровностей. Двигатель легко пускался на морозе и мог работать на любых низкосортных бензинах. Гружёный ЗИС-5 мог буксировать прицеп полной массой до 3,5 т.

17 июня 1941 года на военном полигоне под Москвой правительственной делегации было продемонстрировано новейшее оружие – реактивные установки залпового огня БМ-13, которые позже получили название Катюша. Спустя три дня, 21 июня, вышел приказ о серийном производстве этих установок. До начала войны в этот момент оставались считанные часы. Благодаря этому оружию Советскому Союзу удалось выиграть немало сражений. Катюша устанавливалась на шасси самых разных машин – танков, тракторов, автомобилей. Однако гусеничный транспорт имел некоторые весомые недостатки – низкую скорость и высокий расход топлива. Да и асфальт при транспортировке основательно разрушался, поэтому для перевозки были необходимы специальные тягачи. Первым автомобилем-носителем такой ракетной установки стал советский ЗИС-6, созданный на базе ЗИС-5 (формула 4х2). Этот четырехтонный грузовик с колесной формулой 6х4 имел отличную проходимость и вместе с реактивной установкой получил «боевое крещение» 14 июля 1941 года в захваченном немцами городе Рудня. На одной из центральных площадей этого города скопилось большое количество немецкой военной техники. С крутого берега реки Малая Березина автомобиль ЗИС-6 с ракетной установкой БМ-13 нанес сокрушительный удар по врагу. Когда утихли залпы установки, один из солдат запел популярную в то время песню Катюша. Отсюда, по распространенной легенде, и произошло народное название БМ-13. На просторах СССР есть множество памятников «Катюше», однако далеко не все из них соответствуют историческим фактам. Например, существует памятник «Катюше» на базе ЗИС-5, на который никогда не ставили эту установку.

1.2. «Полуторка» По надежности и выносливости ГАЗ-АА несколько уступал своему единственному реальному конкуренту на внутреннем рынке — московской трехтонке ЗИС-5, но Горьковский автозавод существенно превосходил ЗИС в производственной мощности, поэтому именно полуторке предстояло стать «универсальным солдатом» народного хозяйства, а горьковским конструкторам — создавать всевозможные «мирные» и «военные» модификации и совершенствовать базовую модель. Именно с целью выявления слабых мест конструкции в декабре 1932 года грузовики приняли участие в испытательном пробеге из Нижнего Новгорода в Москву и обратно, а летом 1933-го — в экстремальном «каракумском» рейде. Большая часть типичных поломок объяснялась низким качеством комплектующих, поставляемых смежниками. В 1933 году московский и горьковский автосборочные заводы, наконец, исчерпали запас американских машинокомплектов и перешли на сборку автомобилей из деталей отечественного производства.

В 1936-м горьковчане освоили выпуск нового двигателя ГАЗ-М — форсированного до 50 л. с. варианта мотора ГАЗ-А. Полуторки начали оснащаться этим агрегатом в 1938 году. Одновременно появился новый, унифицированный с «эмкой» рулевой механизм и усилено крепление задних рессор. Эта модификация получила обозначение «ГАЗ-ММ» (вопреки распространенному мнению, довоенный «ММ» внешне ничем не отличался от серийного «АА»). С октября 1940 года на ГАЗ-ММ начали устанавливать усиленный буксирный прибор и фурнитуру крепления запаски новой конструкции.

Оперение полуторки изменилось с началом Великой Отечественной войны. Металл экономили, поэтому передок постепенно лишился всех элементов, не считавшихся жизненно важными: угловатые крылья гнули из кровельного железа, а крышу и двери делали из брезента. Фара и дворник устанавливались только со стороны водителя, а передние тормоза, глушитель и бампер отсутствовали вовсе. С 1943 года брезентовые клапаны боковин кабины уступили место широким деревянным дверям.

Огромная территория СССР, как показала Великая Отечественная война, отрицательно сказалась на готовности войск оборонять такой периметр. На 23 июня 1941 года в Красной армии насчитывалось 151000 «полуторок» (ГАЗ-АА составлял 67% всего автопарка нашей армии). Еще 83000 подобных грузовиков смог дать Горьковский автозавод за неполные пять лет Великой Отечественной войны. К тому же Советский Союз смог дополнительно мобилизовать на фронт четверть от общего числа находящихся в стране автомобилей, которые собирали по всей гигантской территории нашей необъятной родины. Сложно сказать, что было бы, если бы армия не получила в кратчайший срок еще 200000 единиц автомобильного транспорта, изъятых из народного хозяйства буквально в течение нескольких месяцев. Основная доля этого транспорта приходилась, естественно, на полуторатонный ГАЗ-АА. Смогла бы выстоять Москва 18 ноября 1941 года, если бы не молниеносная и масштабная мобилизация грузового транспорта, которая позволила в кратчайшие сроки перебросить из удаленных уголков страны большие подкрепления военных частей? Все могло бы быть… Автомобильная техника от союзников по ленд-лизу, стала поступать в СССР лишь с конца 1942 года, а до этого момента ГАЗ-АА принял все тяготы войны на свои полуторатонные плечи.

1.3. «Эмка»

«Эмку» (ГАЗ-М1) в армии любили, на ней ездили командиры дивизий, бригад, а если повезет, то и полка. Во время войны ее широко применяли на фронте, правда, за неимением лучшего. Даже немцы использовали трофейные ГАЗ-М1. Но все-таки это была легковая, в лучшем случае «тыловая» машина, а не полноценный армейский вездеход, и уж тем более не тягач. И без того несложный (общее количество деталей - полторы тысячи) и дешевый, он в 1941 году был предельно упрощен: выпускался с брезентовой кабиной без дверей, без передних тормозов, без бампера, с одной фарой, со сварными крыльями из кровельного железа. ГАЗ-М1 отличались малым весом, неприхотливостью, хорошими тяговыми качествами и проходимостью, могли работать на низкосортном бензине, обладали легким пуском двигателя при низкой температуре. Существовал и чисто боевой вариант Эмки – бронеавтомобиль БА-20 с 7,62-мм пулеметом, сохранивший фамильное сходство со «штатской» «Эмкой». Он использовался Красной Армией в боях на Халхин-Голе и советско-финской войне, а также на начальном этапе Великой Отечественной. Еще одна хорошо известная ветеранам-фронтовикам модификация легендарной «Эмки» — комфортабельный полноприводной автомобиль-вездеход. Техническое задание на его проектирование было выдано в конце июля 1938 года, и уже в сентябре под руководством ведущего конструктора В.А.Грачева начались конструкторские проработки автомобиля, получившего индекс «61». Задача оказалась достаточно сложной — в самые сжатые сроки для машины предстояло создать ведущий передний мост и раздаточную коробку. В январе 1939 года были готовы рабочие чертежи, и уже 10 июня того же года автомобиль, получивший название ГАЗ-61-40 (фаэтон), был передан на испытания. Следует отметить, что ходовые качества машины и, самое главное, ее проходимость превзошли самые смелые ожидания проектировщиков. Полный привод, большой запас мощности мотора, увеличенные передаточные числа в трансмиссии, покрышки со специальным профилем и поднятая на 150 мм рама позволяли вездеходу преодолевать подъемы крутизной до 43 градусов, броды глубиной до 0,82 м и снег высотой около 0,4 м. Машина не застревала даже на размытой пашне и могла буксировать прицеп массой до 700 кг. ГАЗ-61-40 мог переехать через бревно диаметром до 0,37 м и даже взбираться вверх по достаточно крутой лестнице.

Серийное производство ГАЗ-61 было развернуто в 1941 году. Предполагалось изготовить 500 таких автомобилей для командного состава Красной Армии (в основном лимузинов ГАЭ-61-73), однако заказ был выполнен не полностью — помешала война. Ведущий конструктор ГАЗ-61 В.А.Грачев за разработку автомобиля-вездехода в 1942 году был удостоен Сталинской премии.

1.4. «Газик»

В затишьях между боями Великой Отечественной войны шоферы развлекались известной игрой в перетягивание каната. Только тянули они его не руками. С одной стороны впрягали советский вездеход ГАЗ-64, с другой — американские джипы «Виллис» или «Форд», которые наши войска получали по ленд-лизу. В этих не совсем уместных на фронте соревнованиях ГАЗ-64 неизменно выходил победителем. Бойцы ликовали...

Их гордость за советских конструкторов и инженеров была бы неизмеримо больше, если б они знали, как рождался ГАЗ-64. Машину создавали в тревожном сорок первом году, в короткий промежуток между советско-финской войной и нападением фашистской Германии на СССР. Проектировали вездеход беспрецедентно стремительными темпами — изготовить опытный образец надо было к 10 марта 1941 года, а работать конструкторы начали 3 февраля. Вдумайтесь — всего месяц (!) отпущено было проектировщикам. А ведь вместе с ведущим конструктором В.А.Грачевым над машиной постоянно трудились только инженер Г.Вассерман и техник А.Кузин. Не многолюдное КБ — всего три человека. Конструкторские работы они вели параллельно с изготовлением деталей. Чертежи сдавали на производство без увязки и тщательной проверки, не дожидаясь выпуска полного комплекта техдокументации — это сделали уже летом и чисто формально. Ошибки и переделки были неизбежны, но выигрывалось драгоценное время. Советско-финский вооруженный конфликт 1939-1940 годов выявил острую необходимость в небольшом, предельно простом и дешевом в производстве, но очень надежном автомобиле повышенной проходимости для комсостава Красной Армии, а также для разведки, связи и буксировки легких артсистем. Ничего подобного в нашей армии до сих пор не было. Была попытка сделать для армии трехосный легковой автомобиль на базе грузопассажирского пикапа ГАЗ-21. Но из-за высокой трудоемкости изготовления (у него были сложные червячные задние мосты с громоздкой балансирной подвеской) и неудовлетворительной проходимости от этого варианта отказались. А наш первый полноприводный легковой автомобиль высокой проходимости ГАЗ-61-40, поступивший на испытания еще в июне 1939 года, предназначался только для высшего комсостава. Словом, армии позарез был нужен принципиально новый массовый легковой вездеход.

Концепцию ГАЗ-64 продумал и полностью воплотил в компоновке сам В.Грачев. Он не собирался заимствовать от «Бантама» ни силовую схему, ни конструктивные решения. У Виталия Андреевича уже был кое-какой опыт — в середине 30-х годов он занимался разработкой автомобиля повышенной проходимости. Опытные образцы этой машины были изготовлены в 1938 году под индексом ГАЗ-61. У нее было много узлов от ГАЗ-М1, да и внешне она была очень похожей на знаменитую «эмку». В.Грачев решил взять от ГАЗ-61 только агрегаты шасси, достаточно прочные и отработанные: оба моста, одноступенчатую «раздатку», укороченные карданные валы, рулевой механизм, тормоза, диски колес. Дешевый четырехцилиндровый двигатель мощностью 50-52 л.с., однодисковое сцепление, четырехступенчатая КПП с большим силовым диапазоном были позаимствованы у «полуторки» ГАЗ-ММ, хорошо освоенной в производстве, эксплуатации и ремонте. Создатели ГАЗ-64 талантливо и максимально эффективно использовали готовые узлы и детали машин действующего производства — вряд ли другим способом можно было решить поставленную правительством задачу в такие невероятные сроки. Позже, уже на фронте, ГАЗ-64 встретился с «конкурентами» — аналогичными по назначению (но отнюдь не по конструкции) американскими легковыми вездеходами «Bantam BRC-40», «Willys MB» и «Ford GPW». «Газик» преодолевал короткие подъемы с крутизной до 42 градусов, длинные — до 38 градусов («Виллис» и «Форд» — до 37 градусов), а с пушкой на крюке — до 31 градуса («американцы» — лишь 26 градусов). По максимальным тяговым усилиям «газик» тоже значительно превосходил «Виллис» и «Форд» (1195 кгс против 890 кгс).

И проходимость у ГАЗ-64 была лучше, особенно с прицепом, на заболоченных участках, по тяжелой грязи, на подъемах, буграх, ямах. Это объяснялось лучшим сцеплением его шин с удачным рисунком протектора, меньшим удельным давлением колес на грунт, а также более устойчивой работой нефорсированного, но очень эластичного двигателя, достигавшего на малых частотах вращения значительного крутящего момента. По бездорожью на «газике» можно было двигаться на третьей и даже четвертой передачах без переключения, во время которого машина, как правило, вязнет. На высшей передаче ГАЗ-64 мог разгоняться, начиная со скорости всего 9 км/ч — способность, недоступная американским «джипам».

2. Ленд-лиз

Ленд-лиз (от англ. lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду, внаём) — государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты.

Концепция этой программы давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны. Закон о ленд-лизе ( полное название — «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов»), принятый Конгрессом США11 марта 1941 года, предусматривал следующие условия:

поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате (статья 5);

переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);

в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенные и неутраченные техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.

Первоначально, в программу ленд-лиза вовлекались страны Британской Империи и Китай. С ноября 1941 года к программе присоединили СССР, а к концу войны практически все союзники США стали её участниками. В 1942 году США подписали с Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и «Свободной» Францией ещё одно соглашение, т. н. «Обратный» ленд-лиз. Согласно ему уже союзники предоставляли армии США товары, обслуживание и транспортные услуги, использование их военных баз. Союзные поставки очень неравномерно распределялись по годам войны. В 1941—1942 гг. обусловленные обязательства постоянно не выполнялись, положение нормализовалось начиная лишь со второй половины 1943 года. США с октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. 16502 грузовые автомашины, то есть в 5 с лишним раз меньше, чем было запланировано. Это были они …

2.1Студебекер

Следует сразу отметить, что в армии США этот автомобиль не был известен никогда, и только специалисты вспомнят о существовании фирмы Studebaker Corporation; о ее вкладе во Вторую Мировую войну не сразу вспомнят даже они. Собственно «Студебеккеров» в СССР поставлялось две модификации: полноприводные с колесной формулой 6х6 и и с приводом на две задние оси 6х4; вторых – значительно меньше. Не сразу, но очень быстро советским водителям стало понятно; импортная техника требует к себе особого, нежного отношения, особенно это касалось качества топлива и моторных масел. В связи с чем в инструкцию по эксплуатации «студера» (это название среди советских водителей автомобиль получил практически сразу) было отдельным пунктом вписано, что «Студебеккер – не "полуторка", на керосине он не поедет». Кроме того, советская сторона сразу же ужесточила нормы эксплуатации импортных грузовиков; в первую очередь это касалось грузоподъемности, автомобилю, рассчитанному на 2,5 тонны груза, потолок допустимой загрузки был поднят до 4 тонн. Впрочем, 3 тонны на «полуторку» и больше 4-х – на «трехтонку» на деле были нормой; техника эксплуатировалась на износ. Всего в СССР было поставлено более 100 000 «студебеккеров». . Американские «Студебеккеры», с прочными металлическими кузовами, имевшими откидные скамьи и съемные брезентовые тенты, были одинаково пригодны для перевозки личного состава, и различных грузов. Обладая скоростными качествами на шоссе и высокой проходимостью на бездорожье, «Студебеккеры» US 6x6 хорошо работали и тягачами для различных артсистем. Когда начались поставки «студебеккеров», только на их вездеходном шасси стали монтироваться «катюши» БМ-13-Н, а с 1944 г. – БМ-31-12 для тяжелых реактивных снарядов М31.

Конечная судьба большинства «студеров» печальна; согласно условиям ленд-лиза, СССР расплачивался только за потерянную в боях технику, а уцелевшая подлежала возвращению. В полном комплекте. Как следствие, перед тем как быть отданными американской стороне «студеры» проходили капиталку, в них заливали свежие технические жидкости, меняли изношенные запчасти на новые, подкрашивали где надо; благодарность и уважение к этим автомобилям у советского народа была немалой. Затем прибывала американская приемная комиссия, и придирчиво осматривала грузовики. А после, по словам очевидцев, в порт прибывал сухогруз, с него на берег выгружался и монтировался специальный пресс, и тщательно ухоженные грузовики прессовались в нем до нескольких кубометров лома, в компактные брикеты, поскольку столько б/у-шной техники США было ни к чему. После брикеты грузились на корабли, но и везти их как металлолом в США было слишком расточительно. И их просто топили в океане.

И хотя формально «Студебекер» являлся изначально автомобилем импортным, с этой позицией все же трудно не согласиться: изрядная часть машин собиралась на наших автозаводах из узлов и деталей, поставленных из США, причем такая сборка продолжалась еще некоторое время уже после окончания войны. В этой связи «Студебекер» является никак не менее отечественным автомобилем, чем, скажем, «АМО-2», собиравшийся из импортных деталей «Автокара-СА», или «ГАЗ-АА», в течение первых лет производившийся из заокеанских комплектующих именно под маркой «Форд». Ну а кто же сейчас посмеет обозвать знаменитую «полуторку» иномаркой? А ведь в принципе ничто не мешало обозначить часть собранных на ЗИСе «студеров» как «ЗИС-ЮС6», или собранных в Ульяновске, Минске или Одессе, как «УльЗИС», «МАсЗ» или «ОдАЗ-ЮС6» соответственно. Это – во-первых.

Во-вторых, из 218 863 экземпляров выпущенных всего «Студебекер-US6» (вместе с их сборкой на фирме «Рио»), около 187 900 (т. е. 86 % всех машин!) было отправлено именно в СССР. По тем времена это была очень солидная цифра, соизмеримая со всеми выпущенными во время войны отечественными автомобилями. Неудивительно, что массовая доля «студебекеров» в общем автопарке грузовиков, автобусов, пикапов и спецтехники в стране на 1945 год составляла более 15 %.

2.2. «Виллис»

В 1940 году армии США потребовался легкий разведывательный автомобиль, который без особых усилий преодолевал бы бездорожье. Выиграв в тендерном конкурсе, фирма Willys-Overland Motors представила машину, отвечавшую всем этим требованиям – Willys MА. После вступления США во Вторую Мировую войну началось полномасштабное производство этого автомобиля, а в 1942-м компания «Форд» начала выпуск «Виллисов», но уже другой модели – Willys MВ. С конвейеров «Форда» эти машины выходили под именем Ford GPW. Кстати, из-за созвучия двух первых букв индекса – «Джи», «Пи» – и произошло название «джип», которое впоследствии стало нарицательным.С 1942 года по программе ленд-лиза в СССР начали поступать «Виллисы» разной модификации. Автомобиль отлично зарекомендовал себя в условиях военных действий. В зависимости от рода войск и военной обстановки машина служила и как разведовательно-командирская, и как тягач пушек. На многие «Виллисы» устанавливали пулеметы и другое стрелковое оружие. Были машины и для медицинской помощи – в них устанавливались носилки. Существовала даже очень необычная модификация автомобиля – с железнодорожными колесами – для передвижения по рельсам.

Полноприводный автомобиль имел четырехцилиндровый двигатель объемом 2,2 литра, мощностью 54 лошадиных силы. Максимальная скорость составляла 104 километров в час. Но все же главная задача внедорожника – это преодоление разного рода препятствий. «Виллис» с этим замечательно справлялся и уверенно чувствовал себя на бездорожье (мог преодолеть брод глубиной до полуметра, а некоторые модификации и до 1,5 метров). За годы войны Советский Союз получил около 52 тысяч «Виллисов». Американская машина стала незаменимым помощником и любимцем советских солдат, а также одним из символов Великой Отечественной. В мировом значении Виллис стал образцом для создания легких, но в то же время выносливых автомобилей. В СССР «Виллисы» поступали в военное время в разобранном виде, в ящиках. Собирали эти машинокомплекты на сборочных заводах в Коломне и Омске. По нашим данным, из США за годы войны к нам поступило 39 800 джипов всех моделей, согласно американской статистике их было еще больше – 43 728 единиц.

3.Поставки техники по лейд-лизу

С получением нашей стороной первых партий британских и американских автомобилей создалось впечатление, что союзники пытаются в первую очередь сбыть свои обычные коммерческие машины, приспособленные для военных целей и аналогичные простой продукции советских заводов. Среди них были заднеприводные двухосные грузовики «Остин» моделей «К30» и «К-3», «Бедфорд» серии «Q», «Альбион ВY3» и «Лейланд Ритривер» с колесной формулой 6х4. Американцы, аналогично, в первых же партиях отправили в Союз порядка 600 своих «бантамов», не взятых собственной армией, такие же пробные «Виллис-МА», а также слегка доработанные коммерческие автомобили образца 1939–1940 годов. По принципу «что нам не гоже». Лишь с середины 1942 года в СССР стали поступать более совершенные специальные армейские автомобили, серийный выпуск которых был налажен в США, Великобритании и Канаде. Среди них были новые американские джипы «Виллис-МВ» и грузовики «Студебекер US6» . В 1945 году из США начались поставки легких армейских амфибий «Форд GРА» и трехосных плавающих машин «Джи-Эм-Си DUCW-353». Кроме того, в Красную Армию поступали американские армейские легковые машины, самосвалы, автоцистерны, различные виды спецтехники, мотоциклы, прицепы и полуприцепы, а также многочисленные комплектующие ко всей ввозимой технике. Статистика автомобильного ленд-лиза до сих пор остается неточной и противоречивой. На практике, разночтения часто возникают из-за разной системы учета по количеству отправленных или доставленных в порты назначения машин . Американцы учитывали отгруженные машинокомплекты, как готовые автомобили, а в СССР часть ленд-лизовских машин, собранных на автозаводах, часто вводилась в общий объем их собственной продукции. Нередко реальные объемы поставок подменялись цифрами, указывавшимися в предварительных протоколах. Так или иначе, точно установить действительные объемы автомобильных поставок по ленд-лизу в СССР не представляется возможным.

В общей сложности, в СССР по ленд-лизу было поставлено 312,6 тысячи автомобилей, из которых 62 % почему то считались тягачами, а на грузовики приходилась нереально малая доля в 23,8 %. По зарубежной статистике, данные отправленных в СССР автомобилей также разнятся – от 401,6 до 477,8 тысячи автомобилей.

По наиболее подробным данным Госдепартамента США, за период с 22 июня 1941 года по 20 сентября 1945 года из США по всем договорам в рамках ленд-лиза в СССР было отгружено в общей сложности 439 367 автомобилей всех видов, из них прибыло к местам назначения – 411 819 машин, а потери в пути составили цифру в 14 747 единиц. Из этого количества 362 288 машин (88 %) составили грузовые автомобили всех типов, включая тяжелые амфибии, но – без мастерских, тягачей и эвакуаторов и прочей спецтехники, без которых машины не могли функционировать и их приходилось дорабатывать, и еще 43 728 джипов всех марок (10,6 %). Наибольшая доля приходилась на 2,5–тонные грузовики – 199 937 единиц, за ними следовали грузовые машины 1,5–тонного класса – 151 043 экземпляра. Из Великобритании и Канады до 30 апреля 1944 года в СССР поступило 9853 автомобиля, однако по российской статистике их также поступило гораздо меньше. Говоря о роли ленд-лиза в победе СССР, не стоит забывать и еще о двух моментах. Во-первых, подавляющее большинство техники, оборудования и материалов было поставлено в СССР в 1943-1945 годах. То есть уже после перелома в ходе войны. Так, например, в 1941 году по ленд-лизу было поставлено товаров на сумму примерно 100 млн. долларов, что составило менее 1% от общего объема поставок. В 1942 году этот процент составил 27,6. Таким образом, более 70% поставок по ленд-лизу пришлись на 1943-1945 года, а в самый страшный для СССР период войны помощь союзников была не слишком заметна.

4.Преимущество российских автомобилей

Не смотря на высокие технические показатели американских машин, отечественные автомобили имели ряд существенных преимуществ. При переводе иностранных машин на некачественное топливо и масло, частом отсутствии надлежащего технического обслуживания и необходимости перевозки увеличенных объемов грузов в более тяжелых и суровых условиях, советские нормативы часто предусматривали изменение базовых параметров большинства ленд-лизовских автомобилей (мощность, собственная масса, полезная нагрузка, скорость движения и другие). По большому счету, вынужденное использование некачественного низкосортного бензина приводило к повышенной детонации и ускоренному массовому выходу иностранных двигателей из строя. В то время, как советские авто могли передвигаться даже на бензинах прямой перегонки (с октановым числом 58), для американских авто требовался качественный 72-й бензин. То же самое возникало и при повышении грузоподъемности – машины не выдерживали, ломались. Чтобы починить такой автомобиль требовалась ремонтная мастерская. А где ее взять в полевых условиях? Поэтому часто иностранные машины бросались, чего никогда не было с отечественными. Их делали, как говорится « на колене». Их примитивизм был плюсом. Запчасти зачастую можно было изготовить из подручного материала. Да и проходимость у отечественных машин была лучше.

Заключение

Большую ценность для Красной армии имели поставки из США автомобилей – 427 тыс. единиц. Но к общему числу автомашин в Вооруженных силах они составили на январь 1943 года – 5,4%, на январь 1944 года – 19% и на январь 1945 года – более 30%.

Отсюда делается логический вывод: не помощь союзников сыграла решающую роль в обеспечении Красной армии вооружением и боевой техникой. На машинах, воюющих на фронте, которыми народ снабжал свою армию, стояла советская марка. Отечественные исследователи справедливо считают, многие образцы советской боевой техники по своим качествам не имели себе равных и именно отечественные машины позволили нам одержать ПОБЕДУ.

Список литературы

1. 1418 дней войны. Из воспоминаний о Великой Отечественной войне. М., Изд- во политической литературы, 1990

2. Вторая мировая война: два взгляда. М., Мысль, 1995

3. Головков А. Вчера была война.

4. Журнал «Огонек»,№25 1991

5. Морозов А. «Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Роль ленд-лиза в победе над общим врагом.»

6. Краткая история США / Под. ред. И. А. Алябьев, Е. В. Высоцкая, Т. Р. Джум, С. М. Зайцев, Н. П. Зотников, В. Н. Цветков. Минск: Харвест, 2003.

Интернет ресурсы

1.kolesa.ru›article/avtomobili-velikoy…2010-05-14

2. https://www.drive2.ru/

3. http://auto.bigmir.net/

4. http://carsguru.net/

5. http://samoe-samaya.ru/transport/

6.http://war20.ru/article/35/lend-lease-objemi-postavok-i-znachenie-dlya-sssr © Портал "Войны XX века"

Приложение

ЗИС-5В

ЗИС-5В

ГАЗ-АА

ГАЗ- М1

ГАЗ- М1

ГАЗ-64

ГАЗ-64

«Студебеккер»

«Виллис»

ЗИС-5В

ЗИС-5В

ГАЗ- М1

ГАЗ- М1 ГАЗ-64

ГАЗ-64