Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №186»

Образовательная область:

Гуманитарные науки

Предмет:

Русский язык

ОБОБЩЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СТАРШЕКЛАССНИКА

Автор работы:

Васильева Анастасия Андреевна,

ученица 10 «А» класса.

Руководитель:

Тимонина В. С.,

учитель русского языка

и литературы высшей

квалификационной

категории

г. Новосибирск, 2016 г. СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА1. КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ. ПОНЯТИЯ «РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ» И «ОБОБЩЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ» 5

ГЛАВА II. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЧЬ СТАРШЕКЛАССНИКА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ. 9

ГЛАВА III. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБОБЩЕННОГО РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА СТАРШЕКЛАССНИКА. 11

3.1. Фонетический уровень 11

3.2. Словообразовательный уровень 12

3.3. Лексический уровень 12

3.4. Морфологический уровень 13

3.5. Синтаксический уровень 14

3.6. Школьный сленг 15

3.7. Языковое самоощущение старшеклассников…………………………...18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 22

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….24

ВВЕДЕНИЕ.

Наша исследовательская работа посвящена описанию и анализу обобщенного речевого портрета учащегося старших (9-11) классов.

Актуальность исследования определяется неизученностью вопроса. В науке широко представлены речевые портреты конкретных языковых личностей, в основном писателей. Коллективных же речевых портретов очень мало, и практически не изученным, а значит актуальным, является описание и анализ коллективного речевого портрета формирующейся языковой личности выпускника школы.

Предметом исследования является коллективная языковая личность школьника-старшеклассника.

Объект исследования – коллективный речевой портрет, формирующейся языковой личности школьника 15-17 лет, отражающий особенности его речи, речевого поведения.

Цель исследования – описание и анализ речевого портрета одной из возрастных и социальных разновидностей коллективной языковой личности – учащегося 9-11 классов современной городской школы.

Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

Дать общее представление о концепции языковой личности в современном языкознании, рассмотрев основные характеристики и параметры языковой личности.

Рассмотреть и уточнить понятия «речевой портрет» и «коллективный речевой портрет»

Определить факторы, влияющие на речь старшеклассников.

Описать основные этапы формирования языковой личности старшеклассника.

Выявить и описать основные составляющие речевого портрета учащегося 9-11 классов, показать своеобразие данной субкультуры.

Методы исследования. Выбор конкретных лингвистических методов обусловлен задачами работы, а также спецификой анализируемого материала. Ведущий метод работы опирается на приемы наблюдения с последующим анализом материала. Для работы с лексикой использовался метод ассоциативного эксперимента, а при обработке и анализе полученных данных использовались также описательный метод, статистический метод.

Материал исследования. Материалом исследования послужили записи неподготовленной устной речи старшеклассников, полученные в результате использования метода «устное интервью», записи спонтанной устной речи, записанной во внеурочное время, а также данные направленного ассоциативного эксперимента и метода толкования слов.

ГЛАВА I. КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ. ПОНЯТИЯ «РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ» И «ОБОБЩЕННЫЙ РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ» В конце XX века ведущим принципом описания языкового материала стал принцип антропоцентризма, основанием для которого послужило стремление изучать язык в тесной связи с человеком. Ключевым понятием современной лингвистики становится «языковая личность». Разработка вопросов теории и методики изучения языковой личности имеет свою историю развития, а также обоснование собственного понимания тех или иных составляющих этого феномена в работах разных исследователей (В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова, Г.И. Богина, К.Ф. Седова, В.И. Карасика и др.).

Языковая личность традиционно рассматривается как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов)» (Ю.Н. Караулов), но в последние годы этот термин («языковая личность») получает в современном языкознании различные трактовки: учеными обосновывается существование личности речевой, коммуникативной, словарной (этносемантической), филологической, совокупной языковой личности. В данном исследовании в качестве рабочего принято определение С.В. Мамаевой: «языковая личность – это личность, обладающая знанием языковой семантики, системы концептов ее картины мира и законов речевого поведения».1 Прослеживается тесная связь понятия формирующейся языковой личности с таким понятием, как коммуникативное, или речевое поведение, которое при создании речевого портрета школьников проявляется в наборе типичных речевых признаков, характерных для каждого этапа формирования и становления языковой личности.

Развитие теории языковой личности в сторону соотношения в личности языка и речи позволило выделить понятие «речевая личность». В основе разграничения понятий «языковая личность», «речевая личность» и «речевой портрет» лежит, прежде всего, необходимость различения Языка и Речи.

Отношения между языком и речью складываются таким образом, что в систему языка включаются только наиболее устойчивые и неслучайные компоненты речи. С.В.Мамаева, исходя из этого положения, утверждает, что для «наиболее полного и точного описания языковой личности (индивидуальной или коллективной) требуется, в первую очередь, реконструкция и анализ ее речевого портрета».2

Анализ представленных понятий позволяет говорить о соотношении понятий «языковая личность» и «речевой портрет». Мы считаем, что они тесно взаимосвязаны и обуславливают друг друга

Взаимообусловленность данных понятий прослеживается и при анализе трехуровневой модели языковой личности (Ю.Н. Караулов), которая включает: 1) вербально-семантический уровень; 2) когнитивный уровень; 3) прагматический уровень.

Ряд ученых (М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова) полагают, что «функциональная модель языковой личности (т.е. ее речевой портрет)» должна включать такие три уровня:

Лексикон языковой личности – уровень, который отражает владение человеком лексико-грамматическим фондом языка. То есть при создании речевого портрета данного уровня языковой личности необходимо проанализировать запас слов и словосочетаний, которым пользуется конкретная языковая личность.

Тезаурус языковой личности – это языковая картина мира, которая при описании речевого портрета этого уровня отражается в использовании излюбленных разговорных формул, речевых оборотов, особой лексики, по которым мы узнаем личность.

Прагматикон языковой личности – система коммуникативных ролей, мотивов, целей, интенций, которые руководят личностью в процессе коммуникации.

С.В. Мамаева считает, что речевой портрет формирующейся языковой личности - это не функциональная ее модель, а функциональная реализация данной модели в плане становления языковой личности. Следовательно, создание («рисование») и всесторонний анализ речевого портрета имеет целью реконструкцию языковой личности по трем уровням с учетом возрастных особенностей.

Таким образом, под целостным речевым портретом коллективной языковой личности старшеклассника мы понимаем иерархически организованную структуру, которая включает следующие компоненты:

Социальные, психологические, биологические особенности; личные интересы и увлечения учащихся 9-11 классов.

Особенности речевого портрета старшеклассника на уровне его лексикона: описание и анализ всех системно-языковых уровней.

Особенности речевой субкультуры старшеклассника – особенности коммуникативного поведения, своеобразие лексики школьного сленга.

Целостный речевой портрет языковой личности может дать только подробное описание ее речи и речевого поведения на значительном временном промежутке. Это практически не осуществимо, поэтому исследовательские поиски при изучении проблемы языковой личности и создания её речевого портрета, как правило, направлены на такие моменты речевого поведения, которые несут в себе основные черты.

Понятие языковой личности позволяет ученым создать иерархию единиц, соотносимых с ним: национальная языковая личность – коллективная языковая личность – тип языковой личности – языковая личность.

Исходя из смежности понятий «языковая личность» и «речевой портрет», можно говорить о выделении и таких понятий, как тип речевого портрета (соотнося его с типологией языковых личностей) и коллективный речевой портрет, под которым понимается «совокупный набор сходных речевых проявлений, присущих данной коллективной языковой личности».

Таким образом, описание коллективного речевого портрета позволяет создать наиболее полный образ коллективной языковой личности, представляющий собой, по С.В. Мамаевой, совокупный набор типичных языковых, речевых и речеповеденческих характеристик.

ГЛАВА II. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЧЬ СТАРШЕКЛАССНИКА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ. Нельзя описать речевой портрет старшеклассника, не затронув те факторы, которые повлияли на формирование его языковой личности.

Большое влияние на характер становления языковой личности старшеклассников имеют как внешние (социальные), так и внутренние (психологические и биологические) факторы. Наиболее значимыми социальными факторами являются: семья, школа, круг общения, средства массовой информации.

Один из основных факторов, влияющих на формирование языковой личности - это условия, в которых ребенок рос. Тип языковой личности родителей оказывает огромное влияние на формирование типа языковой личности детей. Конечно, формирование языковой личности идет всю жизнь, но очень многое закладывается именно в детстве.

Второй фактор - типы языковых личностей учителей и самого процесса обучения в школе. Хорошие или плохие учителя, степень требовательности учителей и степень прилежания ученика, возможности домашней, школьной, городской библиотеки - все это влияет на формирующуюся языковую личность.

Третий фактор, который справедливо выделяют исследователи, – характер прецедентных текстов, то есть текстов, на которые ориентируется человек как на образцовые в смысле использования языка. Прецедентные тексты нередко оказываются более действенными факторами, чем обучение: старшеклассники доказывают правильность неправильного ответа или произношения ссылкой на телевидение, родителей, учителей: «А по телевизору сказали «красиве'е», я сам слышал», «Почему «звони'т?. У нас дома все говорят «зво'нит»,

Четвертый фактор, оказывающий большое и, пожалуй, основное влияние на формирование языковой личности старшеклассника, - это окружение подростка, степень влияния окружения и его «языковой вкус». Для молодежной среды характерны неформальные отношения, обращение друг к другу на «ты», по прозвищам даже в официальной обстановке, широкое использование жаргонных словечек, стремление подражать западному образу жизни и типу общения: «Слышь, ты, скажи Серому», «Зацени!», «Прикинь», « Батя подарил на днюху. Круто, да?», «Пацаны! Вчера телик смотрели?»

Из внутренних факторов более значимыми, по мнению исследователей, являются доминантность, мобильность, экстравертность, пол и возраст.

С.В. Мамаева пишет: «современные школьники-подростки в большинстве являются доминантными языковыми личностями, для них характерны такие черты, как инициатива и напористость, их основное иллокутивное намерение – желание повлиять на собеседника, убедить его в своей правоте, что находит отражение не только в поступках, но и в речи: «Да я тебе точно говорю. Зуб даю!», «На фига мне врать тебе. Это всяко так и есть», «Давай проверим, если мне не веришь. Потом еще спасибо скажешь».3

Кроме того учащиеся старших классов являются мобильными языковыми личностями. Они с легкостью переключаются на общение от других своих занятий, однако также быстро и отвлекаются. Для них характерен быстрый темп речи, а смысл важнее словесного облачения: «Короче, ты понял», «Моцарт или Бах: какая разница! Грустная музыка,короче»

К тому же школьники-подростки - это в большинстве экстраверты. Их отличает стремление к общению везде и всегда. Одними из любимых занятий, которые называли старшеклассники, являются разговор по телефону и «тусоваться»: «Я в свободное время по телефону люблю болтать», «Мы часто перезваниваемся, болтаем по два часа», «Мы вчера там тусовались, про все договорились. Завтра приходи тоже с ними побазаришь», «Я вообще разговаривать люблю. Молчать не умею».

ГЛАВА III. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБОБЩЕННОГО РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА СТАРШЕКЛАССНИКА. Объектом для создания речевого портрета стала коллективная языковая личность старшеклассников (50 учащихся средней школы №186 г. Новосибирска). Из них 15-летних – 20 человек, 16-летних –20 человек, 17-летних – 10 человек.

Анализ материала позволил создать обобщенный речевой портрет старшеклассников, характеризующий коллективные и групповые возрастные особенности речи на всех системно-языковых уровнях.

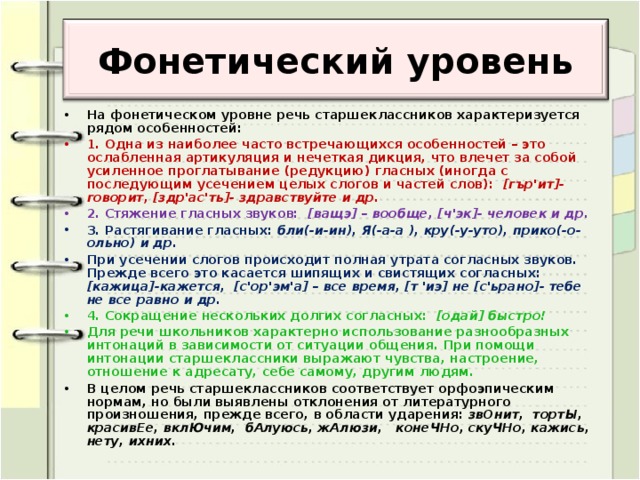

Фонетический уровень

На фонетическом уровне речь старшеклассников характеризуется рядом особенностей:

1. Одна из наиболее часто встречающихся особенностей – это ослабленная артикуляция и нечеткая дикция, что влечет за собой усиленное проглатывание (редукцию) гласных (иногда с последующим усечением целых слогов и частей слов): [гър'ит]- говорит, [здр'ас'ть]- здравствуйте и др.

2. Стяжение гласных звуков: [ващэ] – вообще, [ч'эк]- человек и др.

3. Растягивание гласных: бли(-и-ин), Я(-а-а ), кру(-у-уто), прико(-о-ольно) и др.

При усечении слогов происходит полная утрата согласных звуков. Прежде всего это касается шипящих и свистящих согласных: [кажица]-кажется, [с'ор'эм'а] – все время, [т 'иэ] не [с'ьрано]- тебе не все равно и др.

5. Сокращение нескольких долгих согласных: [одай] быстро!

Для ритмомелодической стороны речи школьников характерно использование разнообразных интонаций в зависимости от ситуации общения. При помощи интонации старшеклассники выражают чувства, настроение, отношение к адресату, себе самому, другим людям.

В целом речь старшеклассников соответствует орфоэпическим нормам, но были выявлены отклонения от литературного произношения, прежде всего, в области ударения: звОнит, тортЫ, красивЕе, вклЮчим, бАлуюсь, жАлюзи, конеЧНо, скуЧНо, кажись, нету, ихних.

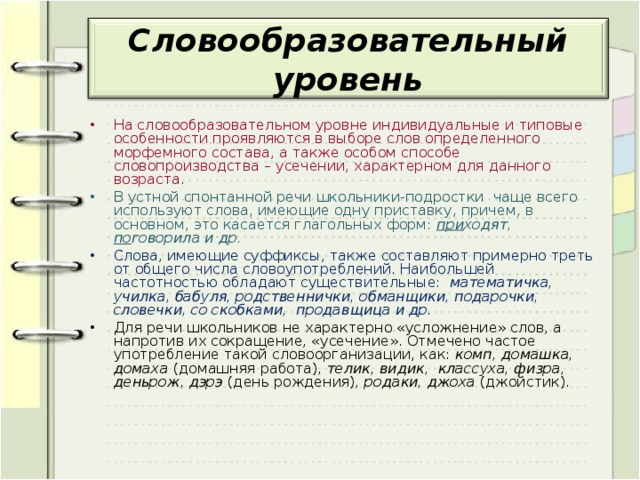

3.2. Словообразовательный уровень

На словообразовательном уровне индивидуальные и типовые особенности проявляются в выборе слов определенного морфемного состава, а также особом способе словопроизводства – усечении, характерном для данного возраста.

В устной спонтанной речи школьники-подростки чаще всего используют слова, имеющие одну приставку, причем, в основном, это касается глагольных форм: приходят, поговорила и др.

Слова, имеющие суффиксы, также составляют примерно треть от общего числа словоупотреблений. Наибольшей частотностью обладают существительные: математичка, училка, бабуля, родственнички, обманщики, подарочки, словечки, со скобками, продавщица и др. причем, чаще всего суффиксы имеют оттенок оценочности, экспрессивности.

Для речи школьников не характерно «усложнение» слов, а напротив их сокращение, «усечение». Отмечено частое употребление такой словоорганизации, как: комп, домашка, домаха (домашняя работа), телик, видик, классуха, физра, деньрож, дэрэ (день рождения), родаки, джоха (джойстик).

3.3. Лексический уровень

Лексический уровень речи учеников 9-11 классов был проанализирован с помощью ассоциативного эксперимента. Старшеклассникам в качестве слов-стимулов предлагались существительные: школа, семья, урок, дружба, мода, отдых, дом, учитель, мама, папа, увлечение, радость, мечта, оценка, любовь, учеба, праздник. Были выявлены коллективные особенности речевого портрета:

Для речи старшеклассников характерна широкая, свободная сочетаемость слов, проявляющаяся в потоке речи, а также слова с ограниченной сочетаемостью, чаще всего это фразеологизмы: серая мышь, руки-крюки, два сапога пара, дырявые руки; иногда наблюдалось нарушение фразеологической сочетаемости: играть большое значение

2. Использование синонимов и антонимов: любить – обожать - тащиться, болтать – говорить –трещать – сплетничать - трендеть, плохой – отличный и т.п.

3. Для лексики старшеклассников характерны просторечие и жаргон (школьный сленг), причем их языковые средства составляют достаточно большой объем всего лексического состава речи выпускников.

Результаты ассоциативного эксперимента подтверждают и результаты метода толкования слов. Старшеклассникам были предложены 15 слов (из Словаря русского языка С.И. Ожегова) разных частей речи (причем встречались и многозначные слова), и предлагалось дать толкование этим словам. Анализ эксперимента показал, что из 15 слов – значение 11 слов было представлено верно.

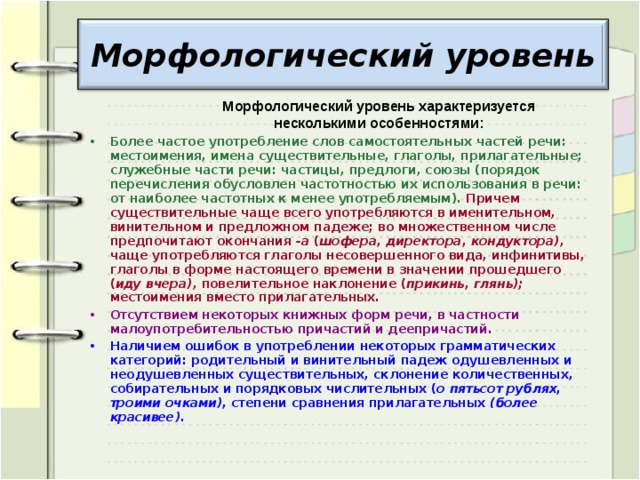

3.4. Морфологический уровень

Морфологический уровень характеризуется несколькими особенностями:

Более частое употребление слов самостоятельных частей речи: местоимения, имена существительные, глаголы, прилагательные; служебные части речи: частицы, предлоги, союзы (порядок перечисления обусловлен частотностью их использования в речи: от наиболее частотных к менее употребляемым). Причем существительные чаще всего употребляются в именительном, винительном и предложном падеже; во множественном числе предпочитают окончания -а (шофера, директора, кондуктора), чаще употребляются глаголы несовершенного вида, инфинитивы, глаголы в форме настоящего времени в значении прошедшего (иду вчера), повелительное наклонение (прикинь, глянь); местоимения вместо прилагательных.

Отсутствием некоторых книжных форм речи, в частности малоупотребительностью причастий и деепричастий.

Наличием ошибок в употреблении некоторых грамматических категорий: родительный и винительный падеж одушевленных и неодушевленных существительных, склонение количественных, собирательных и порядковых числительных (о пятьсот рублях, троими очками), степени сравнения прилагательных (более красивее).

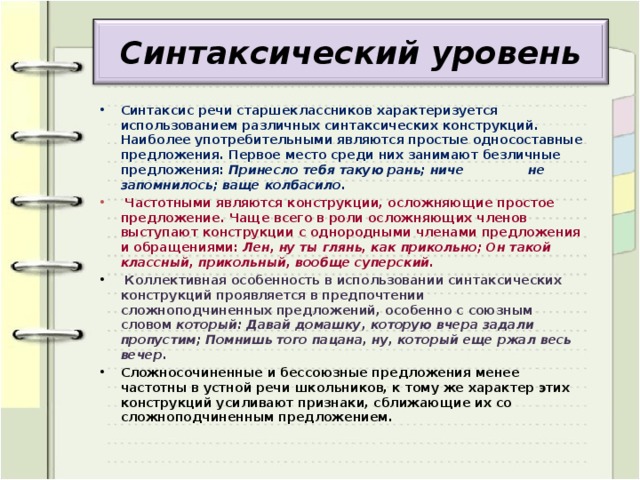

Синтаксический уровень

Синтаксис речи старшеклассников характеризуется использованием различных синтаксических конструкций. Наиболее употребительными являются простые односоставные предложения. Первое место среди них занимают безличные предложения: Принесло тебя такую рань; ниче не запомнилось; ваще колбасило.

Частотными являются конструкции, осложняющие простое предложение. Чаще всего в роли осложняющих членов выступают конструкции с однородными членами предложения и обращениями: Лен, ну ты глянь, как прикольно; Он такой классный, прикольный, вообще суперский.

Коллективная особенность в использовании синтаксических конструкций проявляется в предпочтении сложноподчиненных предложений, особенно с союзным словом который: Давай домашку, которую вчера задали пропустим; Помнишь того пацана, ну, который еще ржал весь вечер.

Сложносочиненные и бессоюзные предложения менее частотны в устной речи школьников, к тому же характер этих конструкций усиливают признаки, сближающие их со сложноподчиненным предложением.

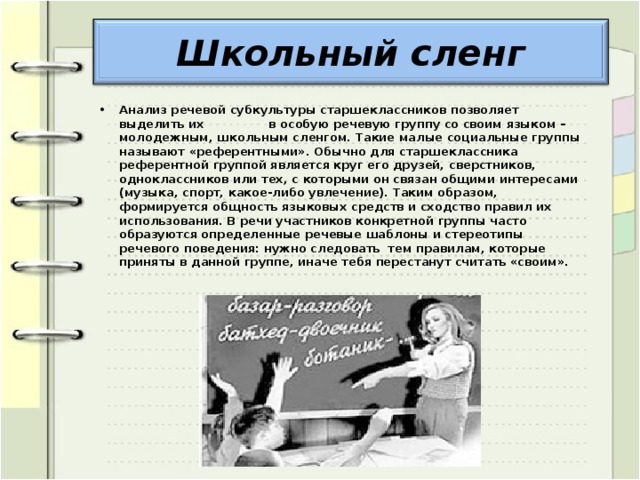

Школьный сленг

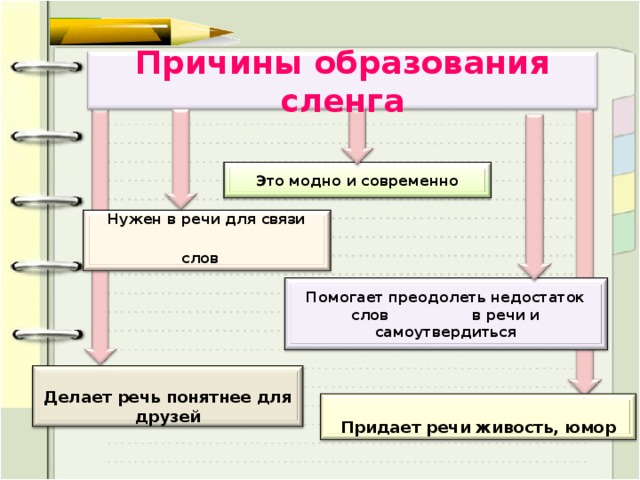

Анализ речевой субкультуры старшеклассников позволяет выделить их в особую речевую группу со своим языком – молодежным, школьным сленгом. Такие малые социальные группы Л.П. Крысин называет «референтными».4 Обычно для старшеклассника референтной группой является круг его друзей, сверстников, одноклассников или тех, с которыми он связан общими интересами (музыка, спорт, какое-либо увлечение). Таким образом, формируется общность языковых средств и сходство правил их использования. В речи участников конкретной группы часто образуются определенные речевые шаблоны и стереотипы речевого поведения: нужно следовать тем правилам, которые приняты в данной группе, иначе тебя перестанут считать «своим». Кроме того, как пишет С.В.Мамаева, формируется и «свой» лексикон, который служит языковым воплощением и речевых шаблонов, и вербальных проявлений стереотипов речевого поведения. Мы, на основе сделанных нами записей высказываний школьников, а также на материале телесериала «Школа» вслед за другими исследователями выделяем следующие тематические группы:

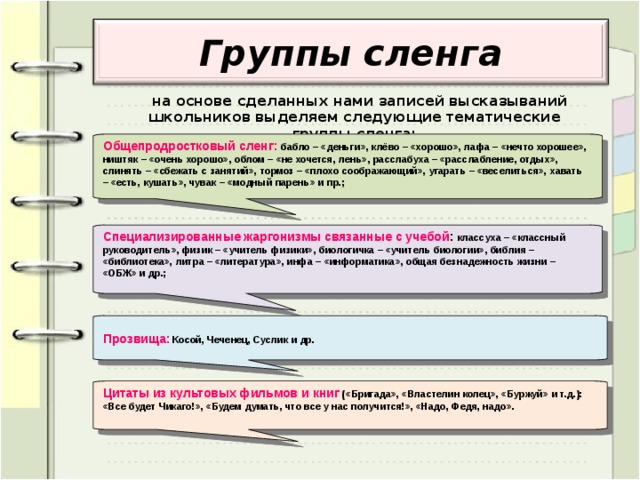

Общепродростковый сленг: бабло – «деньги», клёво – «хорошо», крапаль – «чуть-чуть», лафа – «нечто хорошее», мафон – «магнитофон», ништяк – «очень хорошо», облом – «не хочется, лень», расслабуха – «расслабление, отдых», слинять – «сбежать с занятий», тормоз – «плохо соображающий», угарать – «веселиться», хавать – «есть, кушать», чувак – «модный парень», «пипец» и пр.;

Специализированные жаргонизмы связанные с учебой: дирик – «директор школы», классуха – «классный руководитель», физик – «учитель физики», биологичка – «учитель биологии», библия – «библиотека», литра – «литература», инфа, инфер, паскакаль – «информатика», общая безнадежность жизни – «ОБЖ», органайзер –«педагог-организатор», сикьюр –«охранник», и др.;

Прозвища: Косой, Муслим, Чеченец, Суслик, Сад, Лом, и др.

Цитаты из фильмов и книг :«Все будет Чикаго!», «Будем думать, что все у нас получится!», «Надо, Федя, надо».

Большое влияние на лексикон школьников-подростков имеет реклама. Активно рекламируемые товары, как считает С.В. Мамаева, становятся источником метафорических ассоциаций: памперс – тряпка для стирания с доски, энерджайзер – учитель физкультуры. В ряде случаев мотив номинации содержится именно в рекламном тексте. Так «школьный туалет» в одной школе города получил шутливое название «Даниссимо» (ср.: в рекламе «Пусть весь мир подождет»), «классная руководительница» - Тефаль («Всегда думает о нас»), «двойка» - твикс («Сладкая парочка»).5

Названия кинофильмов, телепередач и их рубрик тоже находят достойное применение как номинативные жаргонные единицы: большая стирка – классный час, фактор страха – контрольная работа, пятый элемент – шпаргалка, очумелые ручки – учитель труда.

Активно идет процесс заимствования сленгизмов из английского языка: хомяк – домашняя работа (от home work), скулить – учиться в школе (от school), зафрендить – подружиться в социальных сетях и т.п. Использование созвучия для достижения комического эффекта является отличительной чертой современного школьного жаргона (сленга).

Что касается телесериала «Школа», то все старшеклассники замечают, что манера речи сверстников в сериале воспроизведена очень похоже, но вот оригинального школьного жаргона маловато. Авторы сериала ударяются в две крайности: либо используют, если так можно выразиться, «нейтральный жаргон», то есть выражения, которые известны всем, избиты, затерты и вряд ли могут составить речевую характеристику; либо «вынимают» из словарных тайников какие-то редко употребляемые сочетания слов, которые оказались малоупотребляемы или вообще не употребляемы в исследуемой группе старшеклассников, например «замутить лизуна», «дать по щам».

Языковое самоощущение старшеклассников.

Всем участникам эксперимента была предложена анкета, состоящая из вопросов, отражающих некоторые наиболее характерные «точки» языковой структуры, где наблюдается колебание нормы и сосуществование вариантов, а также вопросов, позволяющих диагностировать способность к речевой самооценке и оценке языковой ситуации, складывающейся в современной России (cм. Приложения 1-6). Проведенный анализ анкет опрошенных учащихся 9-11 классов позволил выявить следующее.

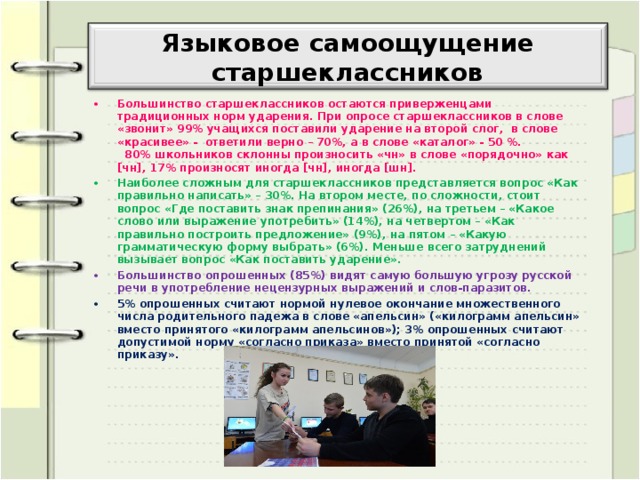

Большинство опрошенных старшеклассников остаются приверженцами традиционных норм ударения. Так в уже ставшем показательным вопросе об ударении в слове «звонит» 99% учащихся поставили ударение на второй слог, в слове «красивее» - ответили верно – 70%, а в слове «каталог» - 50 %. 80% школьников склонны произносить «чн» в слове «порядочно» как [чн], 17% произносят иногда [чн], иногда [шн].

Наиболее сложным для старшеклассников представляется вопрос «Как правильно написать» – 30%. На втором месте, по сложности, стоит вопрос «Где поставить знак препинания» (26%), на третьем – «Какое слово или выражение употребить» (14%), на четвертом – «Как правильно построить предложение» (9%), на пятом – «Какую грамматическую форму выбрать» (6%). Меньше всего затруднений вызывает вопрос «Как поставить ударение».

Большинство опрошенных (85%) видят самую большую угрозу русской речи в употребление нецензурных выражений и слов-паразитов.

5% опрошенных считают нормой нулевое окончание множественного числа родительного падежа в слове «апельсин» («килограмм апельсин» вместо принятого «килограмм апельсинов»); 3% опрошенных считают допустимой норму «согласно приказа» вместо принятой «согласно приказу».

В проверке собственных знаний 28% старшеклассников отдают предпочтение опубликованным словарям, справочникам и грамматикам, 38% учащихся ищут ответы в интернете. При этом 70% опрошенных считают, что интернет не оказывает отрицательное влияние на грамотность населения.

Приведенные данные дают основания для выводов о некоторых чертах обобщенного речевого портрета современного российского школьника-старшеклассника.

В первую очередь следует отметить недостаточно высокий уровень развития языкового сознания школьников старших классов, несформированность у них умения рефлексировать над речью и языком, отказываться от механического воспроизводства языковых единиц в пользу их осознанного выбора. Очень часто старшеклассники не способны ориентироваться в сложных речевых и социальных ситуациях, когда готовых речевых шаблонов нет, к тому же у большинства не выработана объективная самооценка (завышенное представление об уровне собственного речевого развития).

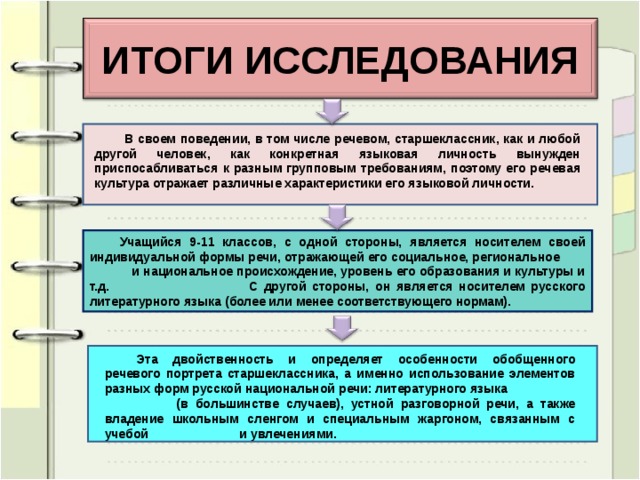

В своем поведении, в том числе речевом, старшеклассник, как и любой другой человек, как конкретная языковая личность вынужден приспосабливаться к разным групповым требованиям. В речи это проявляется как феномен «переключения кода»6. Учащийся 9-11 классов в различных коммуникативных ситуациях и в соответствии с речевыми требованиями конкретных малых социогрупп использует разный набор речевых форм, средств (литературный язык, разговорную речь, обиходно-бытовую речь, просторечие, жаргон, сленг и т.д.).

В семье старшеклассник, как член семьи, использует языковые средства, выражающие принятую систему речевого общения в данной семье – то, что называют «домашний» язык. Обычной формой общения в семье является устная разговорная речь, более или менее приближенная к литературной речи, или просторечие, национально окрашенная речь. Типов семейного общения множество: это зависит от взаимоотношений в семье, ролевых параметров членов семьи и т.п. Нередко встречаются и агрессивные формы общения с использованием оскорбления, угроз, брани (чаще проявляющиеся в недружных семьях).

Общаясь в кругу друзей, приятелей, сверстников, старшеклассник переключается на другие языковые средства, с использованием сленга или жаргона. Общение в учебной группе, в классе (в ситуациях, возникающих в рамках учебно-воспитательного процесса) требует использования литературной формы речи или профессионально окрашенного её варианта. Если же это неформальное общение, то, в основном, используются лексические средства школьного сленга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования, целью которого было описание и анализ речевого портрета формирующейся языковой личности школьника 15-17 лет современной городской школы, было дано общее представление о концепции языковой личности в современном языкознании, рассмотрены и уточнены понятия «речевой портрет» и «коллективный речевой портрет».

Были выявлены основные факторы, влияющие на речь старшеклассника: семья, школа, круг общения, средства массовой информации. Очень важные факторы - типы языковых личностей учителей и самого процесса обучения в школе, а также характер прецедентных текстов, то есть текстов, на которые ориентируется человек как на образцовые в смысле использования языка.

Были описаны основные этапы формирования языковой личности школьника: вербально-семантический (словесно-смысловой), когнитивный (познавательная нацеленность) и мотивационный (определение мотивов и целей).

Были выявлены и описаны основные особенности речевого портрета учащегося 9-11 классов на фонетическом, словообразовательном, лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях языковой структуры. Полученные результаты позволяют выделить старшеклассников в особую речевую группу со своим языком – молодежным, школьным сленгом, также проанализированным в нашей работе.

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: в своем поведении, в том числе речевом, старшеклассник, как и любой другой человек, как конкретная языковая личность вынужден приспосабливаться к разным групповым требованиям, поэтому его речевая культура отражает различные характеристики его языковой личности.

Учащийся 9-11 классов, с одной стороны, является носителем своей индивидуальной формы речи, отражающей его социальное, региональное и национальное происхождение, уровень его образования и культуры и т.д. С другой стороны, он является носителем русского литературного языка (более или менее соответствующего нормам).

Эта двойственность и определяет особенности обобщенного речевого портрета старшеклассника, а именно использование элементов разных форм русской национальной речи: литературного языка (в большинстве случаев), устной разговорной речи, а также владение школьным сленгом и специальным жаргоном, связанным с учебой и увлечениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Головин Б.А. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1988

Крысин Л.П. Кодовое переключение как одна из форм языкового варьирования // Языковая вариативность. - Красноярск, 1998.

Мамаева, С.В. Понятие «речевой портрет» в современной лингвистике / С.В.Мамаева // Теоретические и прикладные аспекты современной филологии: Материалы ХI филологических чтений памяти Р.Т.Гриб. Вып.6. - Красноярск, 2006. – С.57-60.

Мамаева, С.В. Соотношение понятий «языковая личность и «речевой портрет» / С.В.Мамаева // Актуальные проблемы языка и литературы: языковая личность в межкультурной коммуникации: Матер. V Всеросск. науч.-практ. конф. – Абакан: Изд-во Хакасского ГУ им Н.Ф. Катанова, 2005. – С. 208-210.

Мамаева, С.В. Языковая агрессия как одна из форм речевого поведения школьников / С.В.Мамаева // Глобальный научный потенциал: Сб. матер. межд. науч. конф. – Тамбов, 2005. – С. 99-101.

Николаева Т. М.. «Социолингвистический портрет» и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Доклады Всесоюзной научной конференции. Часть 2. М., 1991. С. 73-75

Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - М.: Просвещение, 2000.

Шарифуллин Б.Я. Формы речевой субкультуры в городском ойколекте (на материале речи г.Лесосибирска) // Русский язык в Красноярском крае: Сб.статей. – Вып.1. - Красноярск: КГПУ, 2002.

Электронные ресурсы

Мамаева, С.В. Своеобразие речевой субкультуры школьника-подростка [Электронный ресурс] / С.В.Мамаева // Электронное научное издание «Письма в Emissia Offline: электронный научно-педагогический журнал». АRT 1123, Гос. рег. №0420700031. Режим доступа:http://www.emissia.50g.com/offline/2007/1123.htm, свободный, объем 0,5 п.л. – СПб., 2007. – Загл. с экрана.

Бобылев Б.Г., Мотин А.А. Материалы к социолингвистическому портрету современного российского школьника-старешеклассника [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www. /fl_bobil.htm, свободный, объем 2п.л. –М., 2009. – Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Орфоэпические нормы

П

риложение 2

риложение 2

Орфоэпические нормы

Приложение 3

Самую большую опасность для русского языка представляют

С каким вопросом вы чаще всего сталкиваетесь?

каким вопросом вы чаще всего сталкиваетесь?

Приложение 4

Выберите верное

О казывает ли Интернет отрицательное влияние на русский язык?

казывает ли Интернет отрицательное влияние на русский язык?

Приложение 5

Чем вы воспользуетесь, чтобы проверить собственные знания?

Оцените уровень собственного речевого развития

Приложение 6

Анкеты участников эксперимента

1.Что такое молодежный сленг?

2.Знаете ли вы слова молодежного сленга?

3.Используете ли вы эти слова в своей речи?

4.С какой целью вы их употребляете?

5. Могли бы вы обойтись без жаргонных слов и выражений?

6.Стараетесь ли вы обойтись без них?

7. Когда вы вырастете, будете ли вы употреблять сленг?

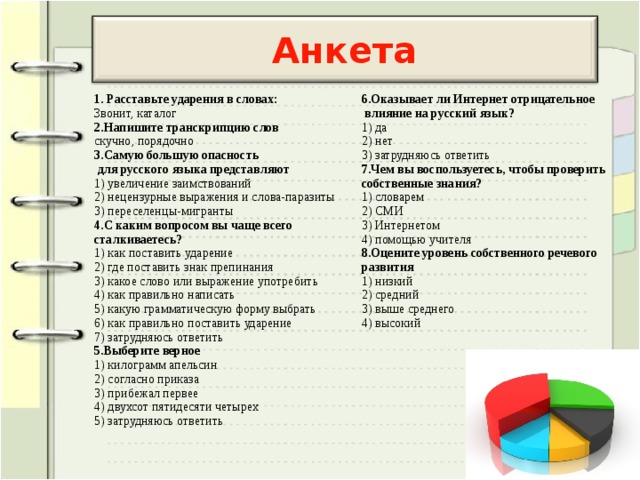

| 1. Расставьте ударения в словах: Звонит, каталог

2. Напишите транскрипцию слов скучно, порядочно

3. Самую большую опасность для русского языка представляют 1) увеличение заимствований 2) нецензурные выражения и слова-паразиты 3) переселенцы-мигранты

4. С каким вопросом вы чаще всего сталкиваетесь? 1) как поставить ударение 2) где поставить знак препинания 3) какое слово или выражение употребить 4) как правильно написать 5) какую грамматическую форму выбрать 6) как правильно поставить ударение 7) затрудняюсь ответить

| 5. Выберите верное 1) килограмм апельсин 2) согласно приказа 3) прибежал первее 4) двухсот пятидесяти четырех 5) затрудняюсь ответить

6. Оказывает ли Интернет отрицательное влияние на русский язык? 1) да 2) нет 3) затрудняюсь ответить

7. Чем вы воспользуетесь, чтобы проверить собственные знания? 1) словарем 2) СМИ 3) Интернетом 4) помощью учителя

8. Оцените уровень собственного речевого развития 1) низкий 2) средний 3) выше среднего 4) высокий |

1 Мамаева, С.В. Соотношение понятий «языковая личность и «речевой портрет» / С.В.Мамаева // Актуальные проблемы языка и литературы: языковая личность в межкультурной коммуникации: Матер. V Всеросск. науч.-практ. конф. – Абакан: Изд-во Хакасского ГУ им Н.Ф. Катанова, 2005. – С. 208.

3 Шарифуллин, Б.Я., Мамаева, С.В. Основные признаки речевого жанра «угроза» в молодежном общении / С.В.Мамаева // Теоретические и прикладные аспекты педагогического образования: Сб. науч. статей. – Красноярск: КГУ, 2003. – С. 148.

5 Мамаева, С.В. Своеобразие речевой субкультуры школьника-подростка [Электронный ресурс] / С.В.Мамаева // Электронное научное издание «Письма в Emissia Offline: электронный научно-педагогический журнал». АRT 1123, Гос. рег. №0420700031. Режим доступа: http://www.emissia.50g.com/offline/2007/1123.htm, свободный, объем 0,5 п.л. – СПб., 2007.

30

риложение 2

риложение 2

каким вопросом вы чаще всего сталкиваетесь?

каким вопросом вы чаще всего сталкиваетесь?

казывает ли Интернет отрицательное влияние на русский язык?

казывает ли Интернет отрицательное влияние на русский язык?