СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по выполнению видов работ

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по выполнению видов работ»

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения

«Смоленская академия профессионального образования»

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО)

Методические рекомендации

для выполнения видов работ по учебной практике

по ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих

Номинация: « Использование новых технологий, форм и средств обучения,

стимулирующих активность познавательного процесса »

Автор: Бовтунова Татьяна Николаевна, преподаватель химико-технологического цикла

2022 г.

Введение

Методические рекомендации для выполнения видов работ по учебной практике по модулю ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов.

Виды работы по модулю ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, предназначены для освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология производства изделий из полимерных композитов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 6.2 Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции.

ПК 6.3 Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации.

ПК 6.4 Участвовать в освоении новых производственных мощностей, современных средств механизации, автоматизации и информационно-коммуникационных технологий.

ПК 6.5 Обобщать и внедрять результаты экспериментов и испытаний в производство.

Цель видов работ: формирование профессиональных компетенций будущих специалистов по технологии полимерных композитов в области переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовления и применения высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств с использованием современных направлений в технологии переработки полимерных композитов; формирование умений правильно применять знания и навыки в решении практических задач в области производственных отношений.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

-проведения химического анализа;

-приготовления растворов различной концентрации;

-работы с лабораторным оборудованием и приборами.

уметь:

-проводить простые однородные анализы по принятой методике без предварительного разделения компонентов;

-выполнять капельный анализ электролита и других веществ с помощью реактивов, фильтровальной бумаги, фарфоровой пластинки;

-определять содержание воды по Дину – Старку, плотность жидкостей с помощью весов Мора – Вестфаля;

-разгонять нефтепродукты и другие жидкие вещества по Энгельсу;

-проводить испытания простых лакокрасочных продуктов на специальных приборах;

-определять количество углерода путем сжигания стружки в аппарате Вюртца;

-проводить химический анализ углеродистых и низколегированных сталей;

-определять плотность жидких веществ ареометром, щелочность среды и температуру плавления и застывания горючих материалов;

-участвовать в приготовлении титрованных растворов;

-определять процентное содержание влажности в анализируемых материалах с применением химико-технических весов;

-приготавливать средние пробы жидких и твердых веществ для анализа;

-приготавливать пластификатор, смешивать его с порошком твердого сплава;

-наблюдать за работой лабораторной установки, записывать ее показания под руководством лаборанта более высокой квалификации;

-соблюдать правила охраны труда электро- и пожарной безопасности, пользоваться средствами пожаротушения.

знать:

-методику проведения простых анализов;

-элементарные основы общей и аналитической химии;

-правила обслуживания лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно – измерительных приборов;

-цвета, присущие тому или иному эксперименту, находящемуся в анализируемом веществе;

-свойства кислот, щелочей, индикаторов и других применяемых реактивов;

-правила приготовления средних проб;

-правила безопасности труда, производственной санитарии, электро – и пожарной безопасности.

Методические рекомендации к видам работ по учебной практике по модулю ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих рекомендованы при подготовке студентов к выполнению видов работ по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов.

Перечень формируемых компетенций

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Лаборант химического анализа в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование компетенций |

| ПК 6.2. | Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции. |

| ПК 6.3. | Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации. |

| ПК 6.4. | Участвовать в освоении новых производственных мощностей, современных средств механизации, автоматизации и информационно-коммуникационных технологий. |

| ПК 6.5 | Обобщать и внедрять результаты экспериментов и испытаний в производство. |

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |

| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |

| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |

| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |

| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |

| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий. |

| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |

| ОК 9 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Аннотация

Виды работ на учебной практике как форма учебного занятия должны проводиться в специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность – 2-4 часа. Необходимыми структурными элементами вида работы, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения работы. Выполнению работ предшествует проверка знаний обучающихся теоретической готовности к выполнению задания.

Обучающиеся предварительно повторяют теоретический материал и в процессе работы заполняют представленный отчет, который сдают в конце работы преподавателю. Кроме того, перед проведением работы проверяют исправность оборудования; подготавливают необходимые инвентарь, инструмент, посуду, комплектуют наборы реактивов и материалов; обучающиеся надевают специальную одежду (халат), соблюдая при этом санитарно-гигиенические требования.

Проведение видов работ с целью осмысления нового учебного материала включает в себя следующие методические приемы:

1)постановку темы занятий и определение задач работы;

2)определение порядка работы или отдельных ее этапов;

3)непосредственное выполнение вида работы обучающимися и контроль преподавателя за ходом занятий и соблюдением техники безопасности;

4)подведение итогов работы и формулирование основных выводов.

Преподаватель проводит вводный инструктаж, напоминая о правилах безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах при работе в химической лаборатории. Получив письменную инструкцию и форму для отчета, студенты приступают к выполнению работы, в процессе которой преподаватель обращает внимание на правильность проведения отдельных этапов технологического процесса, организацию и санитарное состояние рабочего места и посуды. В основном обучающиеся работают самостоятельно, используя инструкцию, содержащую последовательность выполнения каждой работы.

В конце работ убирают рабочее место, посуду, инвентарь и инструмент. Уборку помещения заканчивают дежурные.

Преподаватель подводит итоги, отмечая положительные стороны и типичные ошибки, допущенные в процессе проведения вида работы.

Оценки за выполнение вида работ и могут выставляться по пятибалльной системе или в форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов.

Методические рекомендации к видам работ по учебной практике по модулю ПМ.06 предназначены для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов по технологии полимерных композитов в области переработки полимерных композитов и эластомеров, изготовления и применения высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств с использованием современных направлений в технологии переработки полимерных композитов; формирование умений правильно применять знания и навыки в решении практических задач в области производственных отношений.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

приобрести практический опыт проведения химического анализа; приготовления растворов различной концентрации; работы с лабораторным оборудованием и приборами. Уметь проводить простые однородные анализы по принятой методике без предварительного разделения компонентов; выполнять капельный анализ электролита и других веществ с помощью реактивов, фильтровальной бумаги, фарфоровой пластинки; определять содержание воды по Дину – Старку, определять плотность жидких веществ ареометром, щелочность среды и температуру плавления и застывания горючих материалов; участвовать в приготовлении титрованных растворов; определять процентное содержание влажности в анализируемых материалах с применением химико-технических весов; приготавливать средние пробы жидких и твердых веществ для анализа; приготавливать пластификатор, смешивать его с порошком твердого сплава; наблюдать за работой лабораторной установки, записывать ее показания под руководством лаборанта более высокой квалификации; соблюдать правила охраны труда электро- и пожарной безопасности, пользоваться средствами пожаротушения.

Методические рекомендации к видам работ по учебной практике по модулю ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих рекомендованы при подготовке студентов к выполнению видов работ по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов.

Новизна методических рекомендаций: методические рекомендации сосредотачивают основное внимание на экспериментальной работе, а это прежде всего работа с веществами, сознательное проведение химических процессов.

Основные правила техники безопасности при выполнении вида работ

При работе в химической лаборатории используются разнообразные приборы, а также различные химические реактивы. Поэтому требуется особое внимание, аккуратность и осторожность в работе.

На первом лабораторном занятии все обучающиеся изучают «Инструкции по технике безопасности при работе в химической лаборатории». Усвоение этих инструкций фиксируется личной подписью каждого обучающегося в соответствующем журнале. Кроме того, обучающиеся получают дополнительный устный инструктаж от преподавателя, ведущего занятия. Обучающиеся несут дисциплинарную ответственность за соблюдение перечисленных ниже правил по технике безопасности:

До окончания опыта не разрешается выходить из лаборатории.

Химические реактивы в той или иной мере ядовиты. При работе с ними необходимо соблюдать осторожность, избегать попадания веществ на руки, не трогать лицо и глаза, не принимать пищу. После работы следует тщательно мыть руки.

Нельзя брать реактивы или другие продукты руками и взвешивать их непосредственно на чашке весов. Для этого следует пользоваться шпателем, совочком, часовым стеклом.

Нельзя набирать сильнодействующие реактивы (кислоты, щёлочи, окислители, растворители) обычной пипеткой. Для этого необходимо применять пипетки с резиновой грушей или бюретки.

Нагревая жидкость в колбе или пробирке, нельзя закрывать посуду пробкой, иначе она лопнет. Посуду при нагревании нельзя держать отверстием к себе и к окружающим. Подогревание необходимо вести осторожно, не допуская сильного кипячения или выбрасывания жидкости.

Горячие чашки, тигли и бюксы необходимо брать только тигельными щипцами или держателями. Нельзя ставить горячие предметы на стол - следует помещать их только в эксикатор или на металлические доски.

При фильтровании не допускается вставлять воронку плотно в горлышко сосуда, т.к. вытесняемый из сосуда воздух может выбросить жидкость в лицо.

Все работы, связанные с перегонкой и кипячением сильнодействующих реактивов или с выделением летучих веществ, необходимо производить в вытяжном шкафу.

При работе с электронагревателями необходимо соблюдать осторожность. После работы необходимо выключить рубильник.

При обслуживании лабораторной печи, во избежание ожогов, необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами или кочергой.

При сборке и разборке деталей из стекла необходимо защищать руки полотенцем или тканью.

Для того чтобы вставить стеклянную трубку в пробирку или надеть резиновую трубку на стеклянную деталь, необходимо смочить водой,

глицерином наружную часть трубки и внутреннюю часть

резиновой пробки. Острые края стеклянных трубок необходимо оплавить.

Руки следует защищать тканью.

Все реактивы после употребления необходимо закрывать пробками. Опасные и летучие реактивы следует ставить в вытяжной шкаф.

Пробы реактивов для анализа надо брать только в небьющейся посуде.

Первая помощь при возможных несчастных случаях в лаборатории

При термических ожогах нужно промыть обожжённое место крепким раствором перманганата калия или этиловым спиртом и смазать мазью от ожогов.

При ранении стеклом осколки удаляют, рану промазывают и промывают перекисью водорода, смазывают йодом и накладывают стерильную повязку.

При ожогах кислотой, промывают обожженное место водой, а затем слабым раствором питьевой соды. При ожогах щёлочью, после промывания водой применяют 2% - ный раствор уксусной кислоты.

При отравлении кислотами в качестве противоядия применяют

магнезио-известковую воду, раствор питьевой соды. При отравлении

щёлочью пользуются 5% - ным раствором уксусной кислоты или лимонной кислоты.

Студент должен иметь при защите

Аттестационный лист выполнения вида работ

| № п/п | Название вида работы | Отработка ПК и ОК | Дата выполнения | Результат выполнения работы (выполнил, не выполнил) | Подпись преподавателя |

|

|

|

|

|

|

|

Инструктивная карта вида выполняемых работ №1

Задание: Отбор пробы

Цель задания: Научиться сокращать первичную пробу порошкообразного материала.

Формируемые умения

Подобрать необходимые реактивы и материалы.

Определять среднюю пробу.

Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

Задания

1. Измельчить крупные куски образца.

2. Расположить образец равномерным слоем.

3. Провести квартования образца материала.

4. Перенести среднюю пробу в бюксы.

5. Провести расчет выхода средней пробы в процентах.

Указания к работе

Для количественного анализа берут небольшую навеску вещества. Чтобы результаты анализа взятой пробы, возможно, более точно отражали количественные соотношение между составными частями во всем образце, необходимо правильно отобрать среднюю пробу. Существуют различные методы отбора средней пробы. Один из них – способ квартования. Приступая к отбору средней пробы этим способом, крупные куски образца измельчают на более мелкие, величиной примерно с грецкий орех. Полученные куски располагают равномерным слоем толщиной не более 2-3 см в виде квадрата на листе бумаги. Затем этот квадрат делят по диагоналям на 4 треугольника. Куски, находящиеся в двух противоположных треугольниках, отбрасывают, а в двух других – соединяют, вновь измельчают и располагают в виде квадрата на листе бумаги. Затем этот квадрат снова делят квартования и вновь измельчают куски образца. Повторяя такую операцию несколько раз, постепенно получают все меньшую пробу образца. Когда отобранные таким образом проба не будет превышать 10-20 г, ее следует хорошо растереть.

Для измельчения проб в зависимости от твердости образца применяют фарфоровые, агатовые и стальные ступки. Перед пользованием ступки тщательно моют и сушат в сушильном шкафу. Измельчаемое вещество насыпают в ступку тонким слоем. Крупные куски разбиваю осторожными ударами пестика до размеров горошин, а затем растирают и пересыпают в чистые бюксы. Для дальнейших аналитических определений отбирают пробу в фарфоровом или металлическом шпателе.

Аппаратура и материалы: лист 500*500 мл; лопатка 250*300 мл; фенопласт 03-010-02 ГОСТ 5689-79.

Карта допуска

1. Какой процесс называется квартованием?

2. Перечислить методы отбора средней пробы.

3. Перечислить инструменты, которые используются для отбора средней пробы.

Выполнение экспериментальной части

Всю пробу высыпать на ровную поверхность (железный или пол), распределяют в виде кольца. В вершину конуса вертикально вставляют острый край деревянной дощечки и поворачивают ее как показано на рисунке рис. 1, развертывая конус в диск. Подобную операцию проводят 2-3 раза, после чего квартируют, т.е. делят на четыре равных сектора двумя перпендикулярными бороздами, проходящими через центр. Два противоположных сектора отбрасывают, а два оставшихся перемешивают и подвергают дальнейшему сокращению, пока не останется масса, требуемая по ГОСТ 5639-79.

Сброс

Рис. 1- Схема перемешивания и квартования первичной пробы:

Вывод: Научились сокращать первичную пробу порошкообразного материала, фенопласта марки 03-010-02 ГОСТ 5679-89.

Карта отчета

1. Наименование и цель работы.

2. Перечень приборов и оборудования.

Ход работы

Описание действий, проводимых в работе.

Расчет теоретического выхода средней пробы.

Вывод по результатам работы.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №2

Задание: Определение плотности ареометром

Цель задания: научиться определять плотность с помощью ареометра.

Формируемые умения

Определять плотность жидкости.

Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

Задания

1.Изучить методику определения плотности.

2.Выбрать реактивы по выполнению работы.

3.Провести определение плотности с помощью ареометра.

4.Перечислить достоинства и недостатки определения плотности с помощью ареометра.

Указание к работе

Плотностью вещества называют отношение массы тела к его объему:

p= , [1,468]

, [1,468]

где p- плотность

m-масса тела

V-объем тела

Следовательно, плотность вещества выражают в г/см3.

Удельным весом y называют отношение веса вещества к объему:

y= , [1,467]

, [1,467]

Плотность и удельный вес вещества находятся в такой же зависимости между собой, как масса и вес.

y=gp , [1,467]

где g- местное значение ускорения силы тяжести при свободном падении.

Таким образом, размерность удельного веса (г/см2·сек2) и плотности (г/см3), а также их числовые значения, выраженные в одной системе единиц, отличаются друг от друга.

Плотность тела зависит от его местонахождения на Земле, в то время как удельный вес изменяется в зависимости от того, в каком месте Земли его измерить.

В ряде случаев предпочитают пользоваться так называемой относительной плотностью, представляющей собой отношение плотности данного вещества к плотности другого вещества при определенных условиях. Относительную плотность d жидких и твердых веществ принято определять по отношению к плотности дистиллированной воды:

d= , [ 1,473]

, [ 1,473]

где p= - плотность вещества , [1,480]

- плотность вещества , [1,480]

pв= - плотность дистиллированной воды при 4С. [1,480]

- плотность дистиллированной воды при 4С. [1,480]

Само собой разумеется, что p и pв должны выражаться одинаковыми единицами.

Относительная плотность является постоянной величиной для каждого химически однородного вещества и для растворов при данной температуре. Поэтому по величине относительной плотности во многих случаях можно судить о концентрации вещества в растворе.

Относительная плотность зависит от температуры, при которой ее определяют. Поэтому всегда указывают температуру, при которой делали определение, и температуру воды, объем которой взят за единицу.

Относительная плотность с повышением температуры уменьшается, с повышением ее- увеличивается.

При определение относительной плотности необходимо отмечать температуру, при которой оно проведено, и полученные величины сравнить с табличными данными, определенными при той же температуре.

Аппаратура и материалы: набор ареометров; цилиндр; весы электронные с пределом взвешивания 310 г., тип Rv-313; этиловый спирт, ГОСТ 18300-87

Карта допуска

1. Что называют плотностью вещества?

2. Что называют удельным весом?

3. В каких единицах измеряют плотность и удельный вес?

4. Какой прибор используют для быстрого определения относительной плотности жидкости?

Выполнение экспериментальной части

Рис. 2 -Ареометр

Ареометр – трубка, расширяющаяся внизу. На конце резервуар, заполненный дробью. Чем меньше относительная плотность жидкости, тем глубже погружается ареометр. На шкале написано вверху наименьшее значение плотности. Жидкость наливают в стеклянный цилиндр, емкостью не следует, так как при погружении ареометра жидкость перельется через край. Уровень жидкости должен быть на несколько сантиметром ниже край цилиндра. Погружать ареометр в жидкости надо осторожно, не выпуская его из рук до тех пор, пока не станет очевидным, что он плавает. Руку убирает, шкалы ареометр не должен касаться стенок сосуда. Отсчет поводится по усилению шкалы ареометра. По окончанию работы ареометр обмывают водой, вытирают и ставят в ящик.

Вывод: Определили плотность спирта, она равна ____ г/см3, а по справочнику _____г/см3, что соответствует (не соответствует) ГОСТ. Использованную жидкость применили для заполнения спиртовок.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

Изучить устройство ареометра.

Выбрать реактивы по работе.

Провести определение плотности этилового спирта.

Сравнить полученный результат на соответствие ГОСТ.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №3

Задание: Определение плотности денсиметром

Цель задания: научиться определить плотность с помощью денсиметра.

Формируемые умения

1.Определять плотность жидкости денсиметром.

2.Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

Указания к работе

Плотность – физическая величина, равная отношению массы и объему. Относительная плотность вещества – равная отношению его плотности к плотности другого вещества при определенных физических условиях. Таким стандартным веществом служит вода при t=3,98˚С и нормальном атмосферном давлении 760 мм.рт.ст. D=ρ/ρ0, где ρ – плотность данного вещества, ρ0 – плотность стандартного, D – безразмерная величина. Относительную плотность жидкости принято относить t=20˚С и к плотности воды при 3,98˚С. В этом случае плотность воды обозначается 4d20 в тех случаях, когда плотность жидкости по условию опыта определяется не при 20˚С, а при другой температуре. Её значение 4dt может быть пересчитано на нормальное значение по формуле: 4d20=4dt+a(t-20), где, а - средняя температура поправка на 1˚С, находящаяся по таблице.

Задание

1.Изучить методику определения плотности.

2.Выбрать реактивы по выполнению работы.

3.Провести определение плотности с помощью денсиметра.

4.Перечислить достоинства и недостатки определения плотности с помощью денсиметра.

Аппаратура и материалы: набор денсиметров; цилиндр; весы электронные с пределом взвешивания 310 г., тип Rv-313; этиловый спирт, ГОСТ 18300-87.

Карта допуска

1. Что называют плотностью вещества?

2. Что называют удельным весом?

3. В каких единицах измеряют плотность и удельный вес?

4. Какой прибор используют для быстрого определения относительной плотности жидкости?

Выполнение экспериментальной части

Денсиметр – трубка, расширяющаяся внизу. На конце резервуар, заполненный дробью. Чем меньше относительная плотность жидкости, тем глубже погружается денсиметр. На шкале написано вверху наименьшее значение плотности. Жидкость наливают в стеклянный цилиндр, емкостью не менее 0,5 мл. Цилиндр без носика и делений. Наливать да верха жидкость не следует, так как при погружении денсиметра жидкость перельется через край. Уровень жидкости должен быть на несколько сантиметров ниже край цилиндра. Погружать денсиметр в жидкости надо осторожно, не выпуская его из рук до тех пор, пока не станет очевидным, что он плавает. Руку убирают, денсиметр не должен касаться стенок сосуда. Отсчет проводится по усилению шкалы денсиметра. По окончанию работы денсиметр обмывают водой, вытирают и ставят в ящик.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

Изучить устройство денсиметра.

Выбрать реактивы по работе.

Провести определение плотности этилового спирта.

Сравнить полученный результат на соответствие ГОСТ.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №4

Задание: Определение плотности с помощью пикнометра

Цель задания: определить относительную плотность пикнометром.

Формируемые умения

Определять плотность жидкости денсиметром.

Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

Указания к работе

Плотность – физическая величина, равная отношению массы и объему. Относительная плотность вещества – равная отношению его плотности к плотности другого вещества при определенных физических условиях. Таким стандартным веществом служит вода при t=3,98˚С и нормальном атмосферном давлении 760 мм.рт.ст. D=ρ/ρ0, где ρ – плотность данного вещества, ρ0 – плотность стандартного, D – безразмерная величина. Относительную плотность жидкости принято относить t=20˚С и к плотности воды при 3,98˚С. В этом случае плотность воды обозначается 4d20 в тех случаях, когда плотность жидкости по условию опыта определяется не при 20˚С, а при другой температуре. Её значение 4dt может быть пересчитано на нормальное значение по формуле: 4d20=4dt+a(t-20), где, а - средняя температура поправка на 1˚С, находящаяся по таблице.

Рис. 3 -Набор пикнометров

Аппаратура и материалы: пикнометр; стакан; воронка; исследуемые вещества.

Задание

1.Изучить методику определения плотности.

2.Выбрать реактивы по выполнению работы.

3.Провести определение плотности с помощью пикнометра.

4.Перечислить достоинства и недостатки определения плотности с помощью пикнометра.

Карта допуска

1. Что называют плотностью вещества?

2. Что называют удельным весом?

3. В каких единицах измеряют плотность и удельный вес?

4. Какой прибор используют для быстрого определения относительной плотности жидкости?

Выполнение экспериментальной части

Высушить до постоянной массы и охладить до комнатной температуры. Пикнометр взвешивают до 0,0002, заполняют при помощи воронки дистиллированной водой немного выше метки. Избыток убирают фильтрованной бумагой. Пикнометр закрывают пробкой и выдерживают 20 минут в водяном термостате, в котором поддерживают постоянную температуру воды 20˚С с точность до ±0,1˚С. При этой температуре уточняют объем жидкости, и выдерживают 10 минут, затем пикнометр вынимают из термостата, вытирают, затем взвешивают, потом освобождают от воды, заполняют …. и взвешивают. Операцию повторяют 3 раза

ρ= (m2-m) /(m1-m), [1,473]

m – пустота цилиндра

m1 - масса пикнометра с водой

m2 - масса пикнометра с веществом

- масса пустого пикнометра

m1-

m2-

ρ=

Выход: в ходе вида работы определили относительную плотность_____, она равна _____,что соответствует (не соответствует) ГОСТ.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1.Изучить устройство пикнометра.

2.Выбрать реактивы по работе.

3.Провести определение плотности этилового спирта.

4.Сравнить полученный результат на соответствие ГОСТ.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №5

Задание: Определение плотности методом обмера и взвешивания

Цель задания: определить плотность изделий из фенопласта.

Формируемые умения

1.Изучить метод определения плотности обмером и взвешиванием.

2.Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

3. По результатам опыта дать рекомендации для определения плотности образцов неправильной или трудно измеряемой формы.

Указания к работе

Сущность метода заключается в определении плотности вещества по отношению массы образца к его объему, определяемым непосредственно взвешиванием и обмером. Допускается измерять объем другими методами, например, по вытесненному объему жидкости для образцов неправильной или трудно измеряемой формы.

Метод применяется для определения плотности (объемной массы) изделий и полуфабрикатов (стержни, бруски, трубы) и обеспечивает точность измерения плотности до 0,5% при точности измерения объема 0,3% и массы 0,2%.

Аппаратура и материалы: инструмент, позволяющий производить линейные замеры с точностью до 0,1% от минимального размера образца; прибор для определения объема образцов неправильной или трудно измеряемой формы; весы электронные с пределом взвешивания 310 г., тип Rv-313; набор образцов.

Задание

Изучить метод обмера и взвешивания.

Изучить метод гидростатического взвешивания.

Выбрать образцы для испытания.

Провести линейные замеры образца.

Определить массу образца.

Вычислить плотность материала.

Определить марку материала по ГОСТ.

Карта допуска

1.Какой инструмент используется для определения линейных размеров образца?

2.Как определить объем образца неправильной или трудно измеряемой формы?

3.По какой формуле вычисляют плотность материала?

Выполнение экспериментальной части

Образцы для испытания должны соответствовать требованиям и иметь объем не менее 1 см3 и вес не более 180 г. Массу образца определяем следующим образом:

а) правильной геометрической формы – вычисляют по результатам линейных замеров;

б) неправильной или трудно измеряемой формы – по объему вытесненной жидкости, определяемому, например, при помощи прибора. Для этого прибор, находящийся в вертикальном положении узким горлышком вверх, наполняют жидкостью до нижнего деления шкалы или немного выше, закрывают пробкой и переворачивают на 360˚; после этого отсчитывают уровень жидкости. Затем прибор переворачивают так, чтобы большая пробка находилась вверху, после этого взвешенный образец объемом не более 5 см3 вводят в прибор, плотно закрывают пробкой и, переворачивая, приводят в первоначальное положение. Новый уровень жидкости отсчитывают, следя за тем, чтобы не было прилипших к образцу воздушных пузырьков. Объем образца определяют по разности между уровнями жидкости. Плотность материала вычисляется по формуле:

p= , [1.467]

, [1.467]

Вывод: Плотность образца (стержни, бруски, трубы) составляет ________г/см3, что соответствует марке материала______ по ГОСТ 5689-79.

Карта отчета

1. Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1. Описание действий, проводимых в работе.

2. Провести вычисления плотности образца.

Сравнить полученный результат на соответствие ГОСТ.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №6

Задание: Определение температуры кипения

Цель задания: изучить методику определения температуры кипения легкокипящей жидкости.

Формируемые умения

1. Изучить метод определения температуры кипения с помощью специального прибора.

2. Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

3. По результатам опыта сравнить полученный результат на соответствие ГОСТ.

Указания к работе

Каждая чистая жидкость кипит при вполне определенной постоянной температуре, зависящей от внешнего давления. Таким образом, постоянство температуры кипения жидкости может служить критерием её чистоты. Если высушенная жидкость при определенном давлении полностью перегоняется при температуре, указанной в справочнике, то с известным основанием можно утверждать, что она является химически чистой. В противном случае жидкость чем-то загрязнена.

В лабораторной практике часть приходится определять температуру кипения жидкостей. Самым простым прибором для определения температуры кипения является прибор:

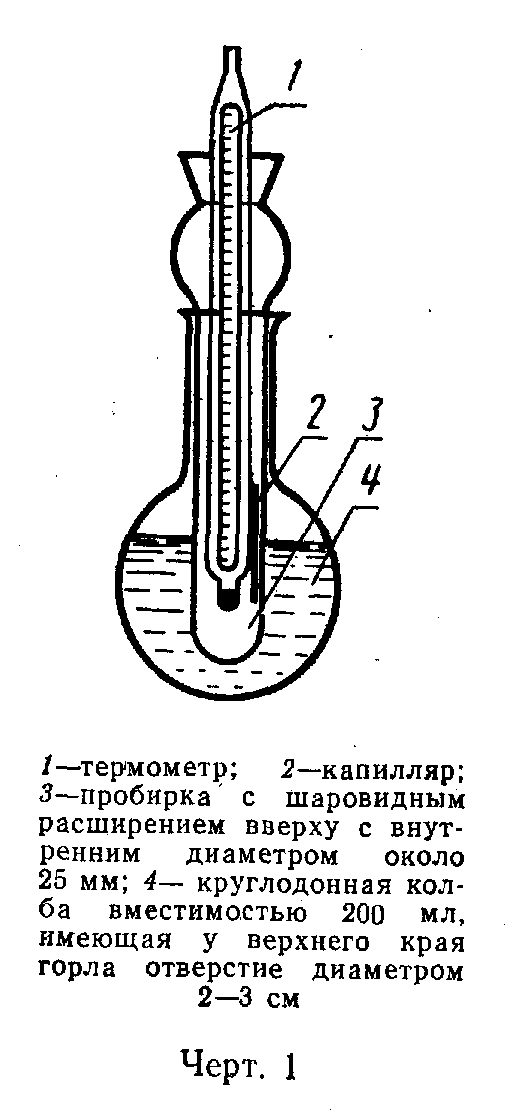

Рис. 4 -Прибор для определения температуры кипения

1- термометр; 2- капилляр; 3 - пробирка с шаровидным расширением вверху с внутренним диаметром около 25мм; 4 - круглодонная колба вместимостью 200 мл. имеющая у верхнего края горла отверстие диаметром 2-3см.

Задание

Собрать прибор для проведения опыта.

Выбрать реактивы для проведения опыта.

Определить температуру кипения.

Сравнить полученный результат на соответствие ГОСТ.

Аппаратура и материалы: прибор для определения температуры кипения; песочная баня; термометр; этиловый спирт, ГОСТ 18300-87.

Карта допуска

Что служит критерием чистоты жидкости?

Какой самый простой прибор служит для определения температуры кипения?

В течение какого времени следует вести наблюдения за показаниями термометра для того, что установить температуру кипения?

Выполнение экспериментальной части

Температуру кипения жидкости является критерием чистоты или загрязненности продукта. В колбу на 300 мл. заполняют исследуемой жидкостью на 2/3 колбы. Колбу устанавливают на песчаную баню и доводят до кипения. Это - круглодонная колба, имеющая широкое горло. Последнее закрывают пробкой, в которую вставлен термометр и согнутую трубку. Емкость колбы должен быть не менее 50 мл. Жидкость, температуру кипения которой нужно определить, наливают в количестве, равном приблизительно ¼ объема колбы. При определении температуры кипения чистой жидкости резервуар термометра находится на не большом расстоянии от поверхности жидкости и не должен касаться её. Если определяют температуры кипения раствора, резервуар термометра опускают в жидкость. Образующиеся пары жидкости уходят через изогнутую трубку, которую можно соединить с холодильником. Если температура кипения жидкости не выше 90˚С, то нагревать её лучше на водяной бане. Если температура кипения выше 90˚С, то нагревать можно при помощи маленькой горелке или электрической воронке.

Вывод: в ходе вида работы определили температуру кипения спирта, равную ______, что соответствует (не соответствует) ГОСТ.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

Описание действий, проводимых в работе.

Собрать прибор для определения температуры кипения.

Определить температуру кипения.

Выводы по результатам определения на соответствие ГОСТ.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №7

Задание: Определение температуры плавления

Цель задания: определить температуру плавления парафина.

Формируемые умения

1.Изучать метод определение температуры плавления с помощью специального прибора.

2. Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

3. По результатам опыта сравнить полученный результат на соответствие ГОСТ.

Указания к работе

Температура плавления твердых веществ и её постоянство перед плавлением, так же, как и температура кипения жидкостей, служит признаком чистоты или загрязненности исследуемого продукта и является вполне определенной и характерной величиной для каждого чистого вещества. Примеси посторонних веществ изменяют температуру плавления данного вещества.

Постоянство температуры при плавлении твердого вещества, однако, не всегда является специфическим свойством химически чистого вещества, так как известны такие смеси веществ, взятых в определенном соотношении, которые имеют постоянную температуру плавления.

Для определения температуры плавления исследуемое вещество должно быть по возможности тонко измельчено. Предварительно следует изготовить капилляры, которые можно самому вытянуть из стеклянных трубок. Капилляр должен иметь внутренний диаметр в пределах 0,5-0,8 мм и длину в пределах 70-90 мм. Один из концов капилляра должен быть запаян. Желательно, чтобы открытый конец его погружают в измельченное вещество, затем переворачивают капилляр и постукивают, добиваются, чтобы порошок сместился в нижнюю часть капилляра. Повторяя операцию несколько раз, заполняют капилляр так, чтобы высоко столбика вещества была не менее 4-5 мм. Перед опусканием в прибор для определения температуры плавления капилляр вытирают и прикрепляют к термометру; нижний конец капилляра и резервуар термометра должен находится на одном уровне. Если вещество имеет температуру плавления, не превышающею 150˚С, для прикрепления капилляра к термометру можно пользоваться резиновыми кольцами, которые нарезают из резиновой трубки небольшого диаметра. Если температура плавления испытуемого вещества превышает 150˚ С, прикреплять капилляр следует тонкой металлической проводкой. Удобен также прибор, представляющий собой колбу емкостью около 80 мл с удлиненным горлом.

Рис. 5 -Прибор для определения температуры плавления

В горло колбы вставляют термометр, укрепленный в резиновой пробке, прорезанной так, чтобы была видна шкала термометра и , чтобы внутренняя часть колбы сообщалась с атмосферой. К нижней части термометра прикрепляют капилляр так, как описано выше. Колбу наполняют глицерином и подогревают микрогорелкой, подачу газа в которую регулируют винтовым зажимом.

Задание

1.Собрать прибор для проведения опыта.

2.Выбрать реактивы для проведения опыта.

3.Определить температуру плавления.

4.Сравнить полученный результат на соответствие ГОСТ.

Аппаратура и материалы: прибор для определения температуры плавления; песочная баня; парафин, ГОСТ 23683-89.

Карта допуска

1. Для чего определяют температуру плавления?

2. Нужно ли тонко измельчать вещество для определения температуры плавления?

3.Как правильно заготовить капилляр?

Выполнение экспериментальной части

Капилляр заполняют парафином, вытирают и прикрепляют к термометру; нижний конец капилляра и резервуар термометра должен находится на одном уровне. Если вещество имеет температуру плавления, не превышающею 150˚С, для прикрепления капилляра к термометру можно пользоваться резиновыми кольцами, которые нарезают из резиновой трубки небольшого диаметра. Если температура плавления испытуемого вещества превышает 150˚ С, прикреплять капилляр следует тонкой металлической проводкой.

Рис. 6-Прибор для определения температуры плавления

В горло колбы вставляют термометр, укрепленный в резиновой пробке, прорезанной так, чтобы была видна шкала термометра и, чтобы внутренняя часть колбы сообщалась с атмосферой. К нижней части термометра прикрепляют капилляр так, как описано выше. Колбу наполняют глицерином и подогревают на песочной бане. За температуру плавления принимают температуру, при которой упала первая капля парафина.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1. Описание действий проводимых в работе.

2. Собрать прибор для определения температуры плавления.

3. Определить температуру плавления.

4. Выводы по результатам определения на соответствие ГОСТ.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №8

Задание: Изготовление фильтрующих материалов

Цель задания: научиться готовить фильтры.

Формируемые умения

1. Изучить способы фильтрования растворов.

2. Изучить фильтрующие материалы.

3.Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

4. По результатам опыта давать рекомендации для оптимизации выбора фильтрующих материалов.

Указания к работе

Фильтрующие материалы, применяемые в лабораторной практике, могут быть разделены на два класса: 1) сыпучие 2) пористые. Кроме того, фильтрующие материалы разделяются на:

1) неорганические;

2) органические.

К первому классу относится, например, кварцевый песок. Он может иметь различную величину зерен. От этого зависит как скорость фильтрования, так и достигаемый при этом эффект. Чем крупнее зерна песка, тем больit производительность фильтра и вместе с тем меньше его задерживающая способность; фильтр будет задерживать только более крупные частицы, мелкие же будут проходить через него, на задерживаясь.

Во многих случаях применяют пористые материалы (неглазурованные фарфоровые фильтровальные тигли и фарфоровые пластинки, прессованное стекло, пластинки из прессованных окисей некоторых металлов, керамические фильтры и пр.)

Неорганические фильтрующие материалы особенно пригодны для жидких веществ и растворов, нагретых до температур, превышающих 100 ̊С.

Наибольшее распространение в лаборатории пользуется фильтровальная бумага, целлюлозная масса, асбест, волокнистые материалы (ткани), смешанные фильтры, прессованное стекло, обожженная глина, фарфор и пр.

Выбор фильтрующего материала зависит как от требований к чистоте раствора, так и от свойства его. Для фильтров нельзя применять такие материалы, на которые фильтруемая жидкость может оказаться какое –либо действие. Так, щелочи, особенно концентрированные, нельзя фильтровать через фильтр из прессованного стекла и вообще материалов, содержащих двуокись кремния (кварцевый песок и др.), так как последнее будет растворяться в щелочи и загрязнять ее. Среди неорганических фильтрующих материалов имеются такие, которые пригодны для фильтрования очень агрессивных жидкостей даже при высокой температуре, например, фильтры из глинозема, из окси циркония, из окиси тория и др.

Фильтровальную бумагу часто продают в пачках по 100 штук, уже нарезанную кругами различного диаметра (5,5;9;11;12,5и15 см.), соответственно размеры воронок.

Различают бумажные фильтры обычные и беззольные. На каждой пачке указывается масса фильтра. Если после запятой стоит четыре нуля, такая фильтровальная бумага считается беззольной. Например, если на пачке помечено, что «масса золы одного фильтра =0,00007г.», что фильтры беззольной, так как при взвешивании на аналитических весах такая масса золы не скажется на результатах взвешивания. Если же на пачках будет указана, что «масса золы одного фильтра = 0,0003г.»-это будет обычная фильтровальная бумага. Готовые фильтры различают также по плотности фильтровальной бумаги. Это различие определяется по цветы бумажной ленты, которой оклеивают упаковку готовых фильтров. Приняты следующие условия обозначения:

Розовая (или черная) лента быстрофильтрующие фильтры (диаметр пор -10 ммк).

Белая лента- бумага средней проницаемости (диаметр пор -3 ммк).

Синяя лента- «баритовые», плотные фильтры (диаметр пор -1-2,5 ммк), предназначена для фильтрования мелкозернистых осадков.

Желтая лента – обезжиренный фильтры.

Сжигать фильтры вместе с осадками возможно только в том случае, если продукты горения бумаги и уголь не будут действовать на осадок. Так, например, нельзя сжигать фильтр вместе с осадком при определении галогенов (Cl и Br) в виде галоидного серебра, свинца – в виде PbSO4 и т,д, В подобных случаях, а их очень много, применяют другие способы фильтрования.

Ассортимент фильтрующих материалов, пригодных и удобных для лабораторных работ, в последние годы пополнился рядом новых материалов.

Из них важнейшими являются фильтры из стекловолокнистой бумаги и коротковолокнистого асбеста, который называют «абсолютными фильтрами». Стекловолокнистую бумагу применяют для фильтрования радиоактивных и химический агрессивных веществ.

Особый интерес для фильтрования концентрированных кислот и щелочей представляют фильтры из поливинилхлорида, флексолитовый (политетрафторэтиленовые), политеновые (полиэтиленовые) из некоторых других химически стойких пластиков. Все эти виды фильтров применяют, когда обычные фильтры непригодны из-за их чувствительности к концентрированными кислотами или щелочами и некоторым другим агрессивными жидкости. При фильтровании органических жидкостей или растворов в них через органические фильтры следует учитывать, что эти материалы не всегда устойчивы по отношению к органическим растворителям и могут или растворяться в них, или же набухать. Кроме того, их можно применять только в определенных границах температуры, обычно не выше 100̊С.

Фильтры из бумаги, употребляемые в лаборатории, бывают двух родов: простые и складчатые (плоенные).

Задание

Изучить условные обозначение фильтрующих материалов.

Изготовить простые и складчатые фильтры из фильтровальной бумаги.

Нарисовать схему порядка складывания простого фильтра.

Нарисовать схему порядка складывания складчатого фильтра.

Аппаратура и материалы: воронки и фильтровальная бумага.

Карта допуска

1.Что такое фильтрование?

2.Какие факторы влияют на фильтрования?

3.Какие фильтры применяют для фильтрование коллоидных растворов?

Выполнение экспериментальной части

Для изготовления простого фильтра квадратный кусок фильтровальной бумаги определенного размера (в зависимости от величины осадка и размера воронки ) складывают в четыре раза, затем ножницами обрезают так, указано на картинке:

порядок складывания простого фильтра

порядок складывания простого фильтра

Рис. 7-Схема складывания простого фильтра

Складчатый, или плоенный, фильтры лучше простого в том отношении, что фильтрование с ним идет быстрее, так как фильтрующая поверхность плоеного фильтра вдвое больше, чем у простого фильтра.

Квадратный листок фильтровальной бумаги нужного размера складывают вначале пополам, а затем вчетверо и обрезают ножницами, как при приготовлении простого фильтра (1,2 и 3). Развертывают фильтр (4) и правую четверть его б сгибают пополам внутрь (5); отгибают верхнюю восьмушку (6) и снова складывают ее пополам внутрь (7); наконец полученную шестнадцатую долю фильтра снова складывают пополам наружу.

После этого по размеру полученной дольки (1/32 фильтра) складывают гармошкой весь фильтр, развертывают его и вкладывают в воронку. Нужно стремиться, чтобы складки фильтров не подходили в плотную к его центру; в противном случае фильтровальная бумага в центре фильтра обычного прорывается.

Края фильтра должны быть не равными, а обрезанными. Очень полезно заготовить металлические шаблоны, по которым вырезают фильтры.

Для того чтобы фильтры после фильтрования можно было легко раскрыть, у одного края его, у сгиба, открывают маленький кусочек бумаги.

В целях уменьшения расхода фильтровальной бумаги можно рекомендовать следующий способ приготовления простых фильтров.

Берем половина того куска бумаги, который нужен для обычного фильтра. Этот кусок складывают вдвое и одно сторону дважды загибают.

Затем фильтр обрезают, как обычно и употребляют для фильтрования.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1.Описание действий, проводимых в работе.

2.Выбор фильтрующих материалов.

3.Изготовления простых и складчатых фильтров.

4.Выводы по результатам опыта.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №9

Задание: Фильтрование при атмосферном давлении и под вакуумом

Цель задания: Изучить методы фильтрования на практике.

Формируемые умения

1. Проводить фильтрование при атмосферном давлении.

2. Проводить фильтрование под вакуумом.

3.Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

4.По результатам испытания давать рекомендации для оптимизации фильтрования с соответствием ГОСТ.

Указания к работе

1.Фильтрование при обычном давлении.

Этот способ фильтрования являются наиболее простым и применяются очень часто. Для фильтрования по этому способу не требуется сложных приспособлений.

Необходимой принадлежностью при фильтровании является воронка. Воронку укрепляют в кольце, при соединенном мести к обыкновенному или специальному штативу, в нее кладут фильтр из фильтровальной бумаги, которой перед тем как наливать фильтровальный раствор, слегка смачиваю чистым растворителем. Фильтры следует укладывать в воронку таким образом, чтобы край его не доходил до края воронки на 3-5 мм.

Условиям быстрого фильтрования является наличие жидкости в трубки воронки. Для этого при смачивании наливают в воронку растворитель выше края фильтра, а затем указательным пальцам захватывают фильтр, приподнимают его немножко и быстро опускают, при этом в трубки почти всегда образуется способ жидкости. Весьма часто для ускорения фильтрования удлиняют стеклянную трубку воронки, что может быть сделано при помощи резиновой трубки.

Для этого чтобы трубка быстро наполнялось жидкостью, внутренний диаметр ее не должен превышать 3 мм. Образовавшийся столбил жидкости, спускаясь, действует как насос и тем ускоряет фильтрование. Очень полезно, чтобы трубка воронки имела петлю, облегчающую наполнение трубки жидкостью. Такой удлиненный конец с петлей может быть приспособлен и к воронке с коротким концом при помощи резиновой трубки, снабженной зажимом.

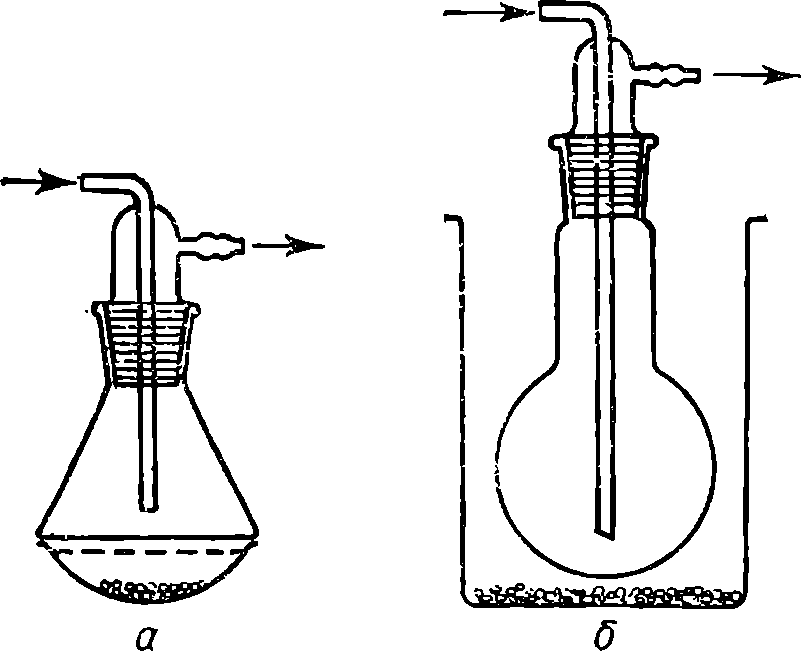

Рис. 8-Установка для фильтрования под вакуумом

1 - колба Бунзена; воронка Бюхнера; 3 - предохранительная склянка; 4 - водоструйный насос.

2.Фильтрование под вакуумом.

В тех случаях, когда фильтрование нужно провести быстро и если оно в обычных условиях оно вылезает затруднения, пользуются фильтрованием под вакуумом. Сущность его заключается в том, что в приемники создают уменьшенное давление следствие чего жидкость фильтруется под давлением атмосферного воздуха. Чем больше разность между атмосферным давлением и давлением в приемнике, тем быстрее идет фильтрование истинных растворов кристаллических веществ. Коллоиды фильтруют под вакуумом при соблюдение особых условий.

Для фильтрования под вакуумом собирают установку, состоящую из фарфоровой Бюхнера, колбы Бунзена, предохранительной склянки или предохранительные приспособления, помещаемых между колбой Бунзена и вакуумом-насосом.

Смочив фильтровальную бумагу на воронке водой, открывают водоструйный насос и проверяют, хорошо ли приложен фильтр. В случае хорошо положенных фильтров слышится спокойный шумящий звук: если же фильтры положены не плотно и происходит подсос воздуха, слышится свистящий звук. Различить эти два звука даже при небольшом навыке очень легко. Края неплотно положенного у фильтра прижимают пальцем к сетчатой перегородки до тех пор, пока свистящий звук не сменится спокойным шумом.

Задание

1.Провести фильтрование раствора при атмосферном давлении

2.Провести фильтрование при пониженном давлении.

Аппаратура и материалы: воронки; штатив для воронок; фильтровальная бумага; химические стаканы; колбы Бунзена, воронки Бюхнера, сульфат бария, ГОСТ 3158-75.

Карта допуска

Какие приспособления требуются для фильтрования при обычном давлении?

Наличие какого условия необходимо для быстрого фильтрования?

Для чего используется стеклянная палочка при фильтровании?

Выполнение экспериментальной части

1.Фильтрование при обычном давлении.

Для фильтрования холодного раствора воронку укрепить в кольце, присоединённом к обыкновенному или специальному штативу, в нее вложить фильтр из фильтровальной бумаги, который перед тем как наливать фильтруемый раствор, слегка смочить чистым растворителем. Фильтр следует укладывать в воронку таким образом, чтобы край его не доходил до края воронки на 3-5 мм.

Условием быстрого фильтрования является наличие жидкости в трубке воронки. Для этого при смачивании налить в воронку растворитель выше края фильтра, а затем указательным пальцем захватить фильтр, приподнять его немного и быстро опустить, при этом в трубке почти всегда образуется столб жидкости. Весьма часто для ускорения фильтрования удлиняют стеклянную трубку воронки, что может быть сделано при помощи резиной трубки.

2.Фильтрование под вакуумом.

Рис. 9-Установка для фильтрования под вакуумом

1 - колба Бунзена; воронка Бюхнера; 3 - предохранительная склянка; 4 - водоструйный насос.

Для фильтрования под вакуумом собрать установку, состоящую из фарфоровой воронки Бюхнера, колбы Бунзена, предохранительной склянки или предохранительного приспособления, помещаемых между колбой Бунзена и вакуум-насосом.

Смочив фильтровальную бумагу на воронке водой, открыть водоструйный насос и проверить, хорошо ли прилажен фильтр. В случае хорошо положенных фильтров слышится спокойный щумящий звук; если же фильтры положены не плотно и происходит подсос воздуха, слышится свистящий звук, различить эти два звука даже при небольшом навыке очень легко. Края неплотно положенного фильтра прижать пальцем к сетчатой перегородке до тех пор, пока свистящий звук не сменится спокойным шумом.

После этого, не выключая насоса, в воронку до половины ее высоты налить жидкость, подлежащую фильтрованию. В колбе Бунзена создаётся разрежение, и жидкость из воронки (под влиянием атмосферного давления) протекает в колбу. Новые порции жидкости добавлять в воронку периодически. Если осадок рыхлый, его уплотняют какой-либо плоской стеклянной пробкой. Отсасывание продолжать до тех пор, пока с конца воронки не перестанет капать жидкость, тогда выключить насос, воронку вынуть, а находящееся в ней вещество вытряхнуть на лист фильтровальной бумаги вместе с фильтром и подсушить. Фильтр отделить от еще влажного осадка.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работ

1. Описание действий, проводимых в работе.

2. Расчет осадка после фильтрования.

3.Выводы по результатам проведения фильтрования.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №10

Задание: Очистка веществ возгонкой

Цель задания: очистить бензойную кислоту методом сублимации

Формируемые умения

1.Очищать вещества методом сублимации.

2.Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

3. По результатам опыта давать рекомендации для оптимизации метода очистки веществ.

Указания к работе

Некоторые твердые неорганические и органические вещества обладают способностью при нагревании испаряться, не плавясь. При охлаждении паров таких веществ они переходят из газообразного в твердое состояние, минуя жидкую фазу. Этим свойством пользуются для отчистки веществ. Сама операция называется возгонкой, или сублимацией.

Сублимацию, как и перегонку, можно проводить при обычном давлении или при уменьшении давления. Ниже рассматриваются случаи сублимации только при обычном давлении.

Из веществ, которые можно очистить сублимацией, следует назвать: иод, серу, окиси мышьяка, хлористый аммоний и др.

В лабораториях чаще всего приходится возгонять бензойную кислоту. Устройство для возгонки небольших количеств вещества очень простое. Это тонкостенный стакан, поставленный на песочную баню так, чтобы дно его было погружено в песок на 1-2 см. Стакан сверху накрывают часовым стеклом, причем выпуклая сторона его должна быть обращена внутрь стакана. При осторожном нагревании бензойной кислоты возгоняется, и на часовом стекле собираются игольчатые кристаллы.

Задание

1.Очистить от примеси бензойную кислоту.

Аппаратура и материалы: стакан; фарфоровая чашка; песочная баня; вода; бензойная кислота, ГОСТ 10521-78.

Карта допуска

Какая операция называется возгонкой?

Перечислить условия проведения сублимации?

Какое устройство используется для возгонки небольшого количества вещества?

Выполнение экспериментальной части

Рис. 10-Прибор для сублимации или возгонки

Тонкостенный стакан заполнить бензойной кислотой и поставить на песочную баню так, чтобы дно его было погружено в песок на 1-2 см. Стакан сверху накрыть часовым стеклом, причем выпуклая сторона его должна быть обращена внутрь стакана. При осторожном нагревании бензойной кислоты возгоняется, и на часовом стекле собираются игольчатые кристаллы.

Вывод: очистили бензойную кислоту методом сублимации и получили кристаллы.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1.Описание действий, проводимых в работе.

2.Результаты очистки бензойной кислоты.

3.Выводы по результатам проведения экстрагирования.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №11

Задание: Экстрагирование веществ

Цель задания: провести экстрагирование смеси - вода и амиловый эфир уксусной кислоты.

Формируемые умения

1. Проводить извлечение растворителями из смеси веществ того или другого компонента.

2. Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

3. По результатам опыта давать рекомендации для оптимизации экстрагирования.

Указания к работе

Экстракцией называют метод извлечения растворителями из смеси каких-либо веществ того или другого компонента.

В основе этого метода лежат закон распределения вещества между двумя несмешивающимися жидкостями (если экстрагируют вещество из раствора в какой-нибудь жидкости) и различная растворимость отдельных веществ в данном растворителе (если вещество извлекают из смеси с другими веществами).

Большинство веществ (как жидких, так и твердых) растворяется в нескольких растворителях. Если данное вещество растворено в каком-либо растворителе и к этому раствору прибавить другой растворитель, не смешивающийся с первым, то часть вещества перейдет в этот растворитель, образуя два слоя несмешивающихся жидкостей, в которых будет содержаться данное вещество. При этом распределение вещества между двумя растворителями будет вполне определенным для каждого отдельного случая.

Вода является одним из важнейших растворителей для большой группы неорганических и органических веществ. Кроме чистой воды, иногда применяют в качестве растворителей водные растворы кислот, щелочей или различных солей. Экстрагирование твердых веществ водой или водными растворами часто называют выщелачиванием.

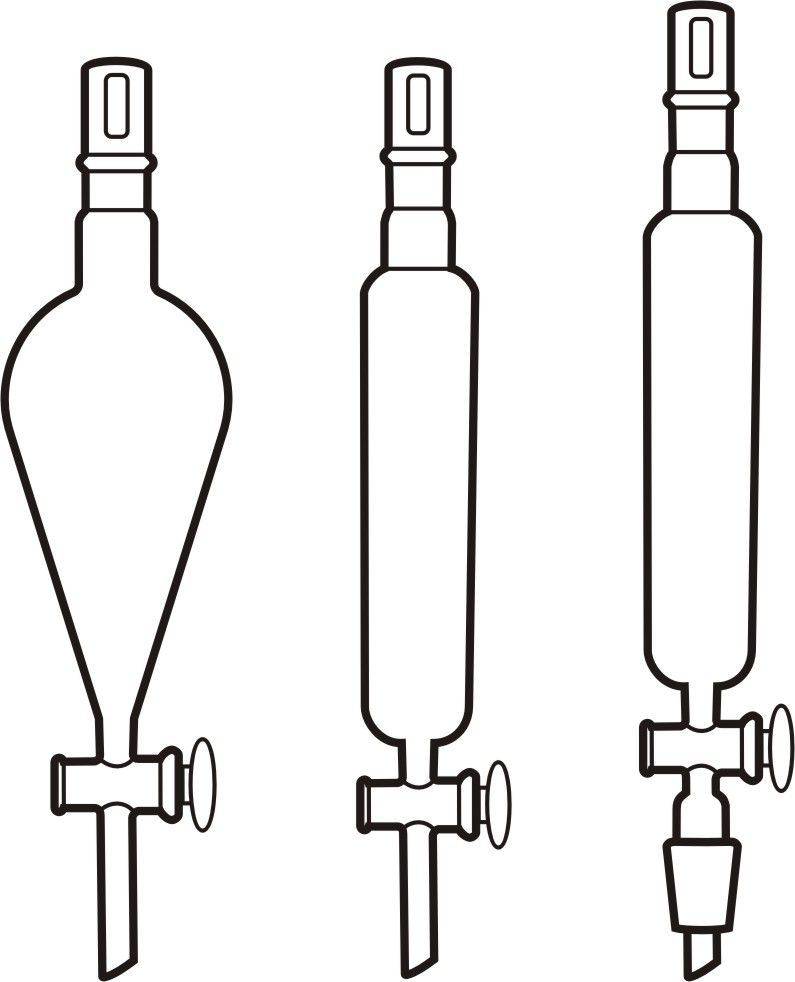

Задание

1. Извлечь из водного раствора амиловый эфир уксусной кислоты.

2. Вычислить количество эфира.

Аппаратура и материалы: стаканчик; делительная воронка; мерный цилиндр; амиловый эфир уксусной кислоты, ГОСТ 22300-76.

Карта допуска

1.Что такое экстрагирование?

2.Какие законы лежат в основе метода экстрагирования?

3.Какие виды экстракции различают в зависимости от применяемых растворителей?

Выполнение экспериментальной части

Рис 11-Делительные воронки

Экстрагирование водой или водными растворами. Вода является одним из важнейших растворителей для большой группы неорганических и органических веществ. Кроме чистой воды, иногда применяют в качестве растворителей водные растворы кислот, щелочей или различных солей. Экстрагирование твердых веществ водой или водными растворами часто называют выщелачиванием.

Раствор, из амилового эфира уксусной кислоты нужно извлечь какое- либо вещество, наливают в длительную воронку до половины ее. Туда же добавляют подходящий растворитель(воды), не смешивающийся с первым, в количестве около половины взятого раствора. Длительную воронку закрывают и, одной рукой придерживая пробку, а другой- кран, плавными движениями многократно перевертывают ее вверх и вниз в течение 15-20 мин, стремясь к тому, чтобы жидкости как бы скользили одна по другой. Ни в коем случае не рекомендуется энергично взбалтывать содержимое воронки, так как при этом почти неизбежно образуется стойкие эмульсии, на разрушение которых потребуется повышение давления внутри воронки, которое время от времен необходимо уравнивать с атмосферным. Для этого в тот момент, когда воронка находится в перевернутом состоянии, т.е. горло ее опущено вниз, а трубка с краном поднята вверх, кран осторожно открывают, а затем закрывают.

По окончании экстракции делительную воронку укрепляют на штативе и дают постоять в течение некоторого времени, пока не произойдет полное расслоение и пока между обоими растворителями не установиться резкая граница. После этого вначале открывают пробку воронки, а затем осторожно поворачивают кран, давая медленно стекать нижнему слою жидкости в приемник.

Вывод: провели экстрагирование амилового эфира уксусной кислоты из водного раствора.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1.Описание действий, проводимых в работе.

2.Результаты определения экстрагирования.

3.Выводы по результатам опыта.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №12

Задание: Ознакомление с устройством и принципом действия аналитических весов. Взвешивание на аналитических весах

Цель задания: изучить устройство и принцип действия аналитических весов.

Формируемые умения

1. Определять массу тела сравнением с массой гирь.

2.Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

3. По результатам опыта давать рекомендации для оптимизации применения весов.

Указания к работе

Весы для аналитических работ подразделяют на 1 и 2 класс точности; по конструкции – на весы периодического качения и апериодические или демпферные.

По системе нагрузки мелкого разновеса аналитические весы, кроме обычных, бывают с цепочкой, полуавтоматические и автоматические.

Рис. 12-Аналитические весы

1.Установка аналитических весов. Аналитические весы помещают специальный так называемой весовой комнате, причем при установке их руководствуются следующими правилами.

Для каждых аналитических весов должны быть установлена полка на кронштейнах, укрепленных на капитальной стене.

На эту полку кроме аналитических весов нельзя ничего ставить; нельзя так же облокачиваться на неё. Около аналитических весов нельзя ставить нагретые до высокой температуры предметы. Недопустимо также, чтобы навесы падал прямой солнечный свет или чтобы они были расположены близко о питательные приборы, так как это вызывают равномерные нагревание плеч коромысла весов, приводящие к неравноплечею. Весы нельзя помещать также наружной стены здания, имеющей неодинаковую температуру летом и зимой, что отражается на точности аналитических весов.

Весы нельзя располагать в тех местах, где фундамент или стены дрожат в результате движения транспорта и т.п.

Слева от полки для аналитических весов рекомендуется укрепить другую полку, на которую ставят эксикатор с взвешиваемым предметом.

2.Взвешивание аналитических весов. Взвешивание на аналитических весах - ответственная работа, так как найденные массы являются исходными данными, и ошибка взвешивания может привести и неправильным результатам анализа.

При каждом взвешивании, прежде всего, нужно посмотреть, правильно ли установлены аналитические весы и соблюдены ли все те условия, о которых говорилось выше. После этого проводят наблюдения за показанием весов, крайних в положении движущейся стрелке. По колебаниям её высчитывают то среднее положение стрелки, которое она заняла бы, если весы пришли в состояние покоя.

При взвешивании на аналитических весах соблюдают следующий порядок работы:

а) Помещают в футляр с разновесом справа от весов; взвешиваемый предмет – слева.

Рис.13-Бюкс

б) Проверяют состояние весов: чистые ли чашки, не остановлено на них что–нибудь, на месте ли находится рейтер. После этого проверяет нулевую точку, и отмечают её положение.

в) Открывают левую боковую дверку и ставят взвешиваемый предмет в центр чашки весов, после чего дверку снова закрывают.

г) Открывают правую дверку весов и приступают к взвешиванию, вынимая из футляра гирьки обязательно при помощи пинцета к помещая их на чашку весов или снимая их оттуда только пре арретированных весах.

д) Когда взвешивание закончено, найденную массу вначале проверяют по пустым гнездам в футляре для разновеса. Так как каждая гиря имеет свое определенное место, подсчитать массу вынутых из футляра гирь не составляет труда. Затем, открыв правую дверку весов, снимают гири, проверяя ещё раз сумму их масс; наконец, снимают рейтер с рейтерной шкалы и отводят рычаг с рейтером влево. Правую дверку закрывают.

Задание

1.Изучить устройство весов для грубого взвешивания.

2.Изучить устройство аналитических весов.

3.Определить массу навески.

Аппаратура и материалы: весы электронные с пределом взвешивания 310гр., тип Rv-313; весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 400гр., тип Scout ProSPU-402; образцы для взвешивания.

Карта допуска

1. Что называется взвешиванием?

2. Классификация весов в зависимости от точности взвешивания?

3. Техника взвешивания.

Выполнение экспериментальной части

Перед взвешиванием проверяют, правильно ли по отвесу стоят весы, и в противном случае с помощью установочных ножек-винтов добиваются правильной их установки. После этого опускают арретиром коромысло весов и наблюдают колебания стрелки по нижней шкале. Если стрелка при колебании отклоняется от нуля на одно и то же число делений вправо и влево, весами можно пользоваться. Если же стрелка отклоняется от нуля в одну сторону более, чем в другую, нужно осмотреть, нет ли на чашах весов каких-нибудь загрязнений, чисты ли призмы и гнезда для них. Если же и после устранение этих неполадок стрелка будет отклоняться в одну сторону более, чем в другую, нужно при помощи балансировочных гаек добиться равномерного колебания стрелки, или, как говорят, установить весы на нуль.

Однако и при условии, что весы не установлены на нуль, можно провести точное взвешивание. Для этого на правую чашку весов помещают взвешиваемый предмет, на левую – гири до установления весов на нуль. После этого взвешиваемый предмет переносят на левую чашку, гири – на правую. При этом одна из чашек будет перевешивать другую; добавляя или снимая разновески; снова уравновешивают вес. Истинная масса тела равна среднему арифметическому между результатами двух взвешиваний. Такой прием называется способом взвешивания.

Пример: Масса предмета при первом взвешивании оказалось равной 24,42г. При втором взвешивании, когда взвешенный предмет и гири поменяли метами, масса оказалась равна 24,38г. Тогда истинная масса предмета будет равна

По окончании взвешивании с чашек весов уделяют взвешиваемый предмет и немедленно же убирают гири и разновески, укладывая их в установленном порядке в футляр.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1.Подготовить весы для взвешивания.

2.Взвесить пустой бюкс.

3.Взвесить бюкс с навеской.

4.Провести определение массы навески.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №13

Задание: Перегонка под обыкновенным давлением

Цель задания: провести перегонку смеси спирт – вода.

Указания к работе

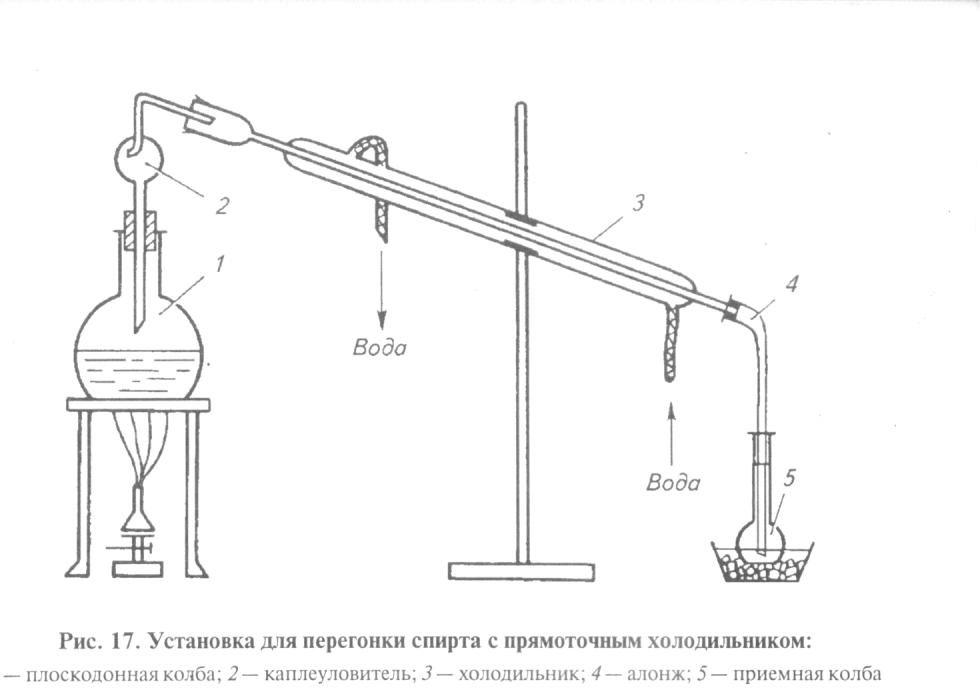

Процесс разделения жидкой смеси веществ, отличающихся по температуре кипения на составные части, путем нагревания жидкости до кипения и конденсации ее паров в виде дистиллята в холодильнике.

Виды перегонок:

1) Простая перегонка при атмосферном давлении – она применяется в следующих случаях:

I. Для проверки чистоты вещества с помощью определения температуры кипения и интервала температуры кипения;

II. Для отделения жидкости от растворенных в ней твердых или нелетучих веществ;

III. Для разделения смесей жидкости температура кипения которых различается более чем на 80°С.

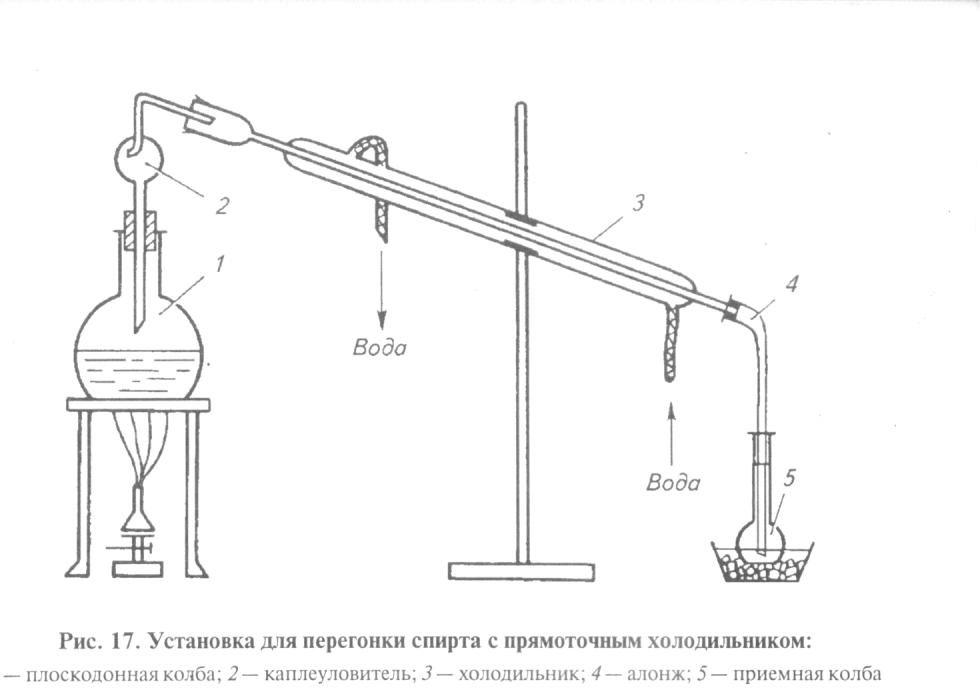

Рис.14-Установка для перегонки

1- плоскодонная колба; 2 - каплеуловитель; 3 - холодильник; 4 - алонж; 5 - приемная колба.

В тех случаях, когда нагревание не сопровождается распадом вещества или когда перегоняемая жидкость имеет не слишком высокую температуру кипения, для очистки пользуются перегонкой под обыкновенным давлением. Для этой цели собирают прибор, состоящий из колбы Вюрца, холодильника и приемника.

В колбу Вюрца наливаем 2/3 объема смеси этиловый спирт- вода, которая подкрашена красителем и имеет розово-фиолетовую окраску. Колбу закрываем термометром, присоединяем к холодильнику и прикрепляем к лапке штатива. Колбу ставим на песчаную баню.

Задание

1. Провести очистку этилового спирта из смеси спирт-вода.

2. Сделать выводы о результатах очистки.

Аппаратура и материалы: песчаная баня, колба Вюрца, холодильник, стакан, термометр, аллонж, смесь этилового спирта с водой, ГОСТ 18300-87.

Карта допуска

1. Что называется дистилляции?

2. С какой целью вводят для облегчения кипения «кипелки»?

3. Перечислить способы перегонки жидкости.

Выполнение экспериментальной части

В колбу Вюрца наливаем 2/3 объема смеси этиловый спирт- вода, которая подкрашена красителем и имеет розово-фиолетовую окраску. Колбу закрываем термометром, присоединяем к холодильнику и прикрепляем к лапке штатива. Колбу ставим на песчаную баню.

Рис.15-Установка для перегонки

1- плоскодонная колба; 2 - каплеуловитель; 3 - холодильник; 4 - алонж; 5 - приемная колба.

Вывод: в процессе перегонки в приемнике выделилась прозрачная жидкость-спирт (плотность -0,8г/см3)

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1.Описание действий, проводимых в работе.

2.Выводы по результатам опыта согласно ГОСТ.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №14

Задание: Определение воды по методу Дина-Старка

Цель задания: определить количество воды в смеси.

Формируемые умения

1.Определять количество влаги в исследуемой смеси.

Указания к работе

Метод основан на отгонке воды из смеси исследуемого продукта с безводным растворителем. В качестве растворителя применяют толуол, бензол, бензин марки «галоша» и др. Используемый при этом прибор

Рис. 16-Прибор Дина-Старка

1 - колба; 2 - калиброванная ловушка; 3 - холодильник

состоит из круглодонной колбы емкостью 500 мл, холодильник, приемник-ловушка, представляющего собой градуированную цилиндрическую пробирку емкость 10 мл с конической нижней частью.

В чистую сухую колбы, прибора помещают 100 г испытуемого продукта, взвешенного с точность до 0,1г, и прибавляют 100 мл растворителя. Затем в колбу опускают несколько стеклянных капилляров с одним запаянным концом для предотвращения толчков при нагревании.

Колба холодильник укрепляют в штативе, в рубашку холодильника впускают в воду и ведут подогрев колбы так, чтобы скорость выделения воды из трубки холодильника составляло 2-4 капли в одну секунду.

Конденсирующиеся в холодильнике пары стекают в пробирку, вода собирается в её нижней части. Перегонку продолжают до тех пор, пока уровень воды в пробирке не перестанет повышаться. Если при этом растворитель остается мутным, то колбу выдерживают 30 минут на водяной бане с температурой 60-70˚С. После этого прозрачный растворитель охлаждают и определяют содержание воды. Содержание воды в весовых процентах (х) вычисляют по формуле:

х=V/a*100 , [3,297]

где V- объем воды в приемнике ловушке в мл;

а - навеска продукта в г.

Карта допуска

1.Какие растворители применяют для удаления влаги по методу Дина-Старка?

2.Какие виды брака вызывает присутствие влаги?

3.По какой формуле вычисляют содержание воды?

Задание

1.Определить количество воды в смеси.

Аппаратура и материалы: круглодонная колба 500 мл; холодильник; приемник-ловушка; цилиндрическая пробирка 10 мл., толуол, ГОСТ 14710-78; бензол, ГОСТ 5955-75; бензин марки «галоша», ГОСТ 443-76.

Выполнение экспериментальной части

В чистую сухую колбы, прибора помещают 100 г испытуемого продукта, взвешенного с точность до 0,1г, и прибавляют 100 мл растворителя. Затем в колбу опускают несколько стеклянных капилляров с одним запаянным концом для предотвращения толчков при нагревании.

Колба холодильник укрепляют в штативе, в рубашку холодильника впускают в воду и ведут подогрев колбы так, чтобы скорость выделения воды из трубки холодильника составляло 2-4 капли в одну секунду.

Конденсирующиеся в холодильнике пары стекают в пробирку, вода собирается в её нижней части. Перегонку продолжают до тех пор, пока уровень воды в пробирке не перестанет повышаться. Если при этом растворитель остается мутным, то колбу выдерживают 30 минут на водяной бане с температурой 60-70˚С. После этого прозрачный растворитель охлаждают и определяют содержание воды. Содержание воды в весовых процентах (х) вычисляют по формуле:

х=V/a*100, [3,281]

где V- объем воды в приемнике ловушке в мл;

а - навеска продукта в г.

Карта отчета

1.Наименование и цель работы.

2. Перечень оборудования.

Ход работы

1.Описание действий, проводимых в работе.

2.Выводы по результатам опыта согласно ГОСТ.

Инструктивная карта вида выполняемых работ №15

Задание: Определить количество бария в кристаллическом хлориде бария BаCl2*2H2O.

Цель задания: Количественное определение бария методом осаждения в виде сульфата бария (BaSO4)

Формируемые умения

1. Определять количество вещества методом осаждения.

2. Соблюдать правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии.

3. По результатам опыта давать рекомендации для оптимизации метода.

Указания к работе

В гравиметрическом анализе определяемую составную часть образца выделяют из раствора в виде осадка известного химического состава, затем, зная массу полученного осадка, вычисляют количество данной составной части анализируемого вещества.

Вследствие этого в гравиметрическом анализе различат две формы вещества: осаждаемую и весовую. Так, Fe(OH)3 – осаждаемая форма, а Fe2O3 – весовая.

Вещество в осаждаемой форме должно:

1. Обладать малой растворимостью, т.е. малым значением произведения растворимость;

2. Образовать крупные кристаллы, так как такой осадок не забивает поры фильтра (это способствует быстрому фильтрованию), мало адсорбирует из раствора посторонние вещества и легко отмывается от различных загрязнений. мелкокристаллические осадки свободно проходят через поры фильтра, что в гравиметрическом анализе недопустимо.

Аморфные осадки, особенно студенистые, например, Al(OH)3 в значительной степени адсорбируют посторонние вещества из раствора, и их трудно отмыть от примесей. Кроме того, аморфные осадки медленно фильтруются.

Легко и полностью превращаться в вещество в весовой форме.

Вещество в весовой форме должно:

1. Иметь определенный химический состав, зная который можно вычислить количество определяемой составной части.

2. Быть химически устойчивым, т.е. малогигроскопичным, не поглощать диоксид углерода, не окисляться и не восстанавливается при прокаливании.

Перечисленные требования определяют подбор химических соединений являющийся осаждаемой и весовой формами, а также условия осаждения.

Задание

1.Определить количество бария в кристаллическом хлориде бария BаCl2*2H2O.

Аппаратура и материалы: химические стаканы, колбы, стеклянные трубки, водяная баня, весы. фенолфталеин, ГОСТ 18289-78, AgNO3, ГОСТ 1277-75; HNO3-кон, ГОСТ 4661-77; CuSO4, ГОСТ 4165-78; Hg2(NO3)2, ГОСТ 4212-76; Na2CO3, ГОСТ 5100-85; Pb(CH3COO)2, ГОСТ 1027-67; (NH4)2SO4, ГОСТ 10873-73; NaOH 2н, ГОСТ 4328-77; HCl 2н, ГОСТ 31318-77.

Карта допуска

1.Сущность гравиметрического анализа.

2.Какая форма вещества называется осаждаемой и весовой?

3.Может ли одно и тоже соединение быть в весовой и осаждаемой форме?

Выполнение экспериментальной части

Осаждение. Взвешивают часовое стекло на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. На взвешенном часовом стекле берут с такой же точностью навеску 0,5-0,7 г кристаллического хлорида бария. Навеску аккуратно переносят в чистый стакан, струей воды из промывали хорошо обмывают его, направляя всю стекающую жидкость в стакан. Полученный раствор разбавляют водой до 75-100 мл, помешивая стеклянной палочкой. Если палочка снабжена резиновым наконечником, помешивают другим концом- без наконечника. Палочку нельзя вынимать из стакана до окончания осаждения, так как на ней могут остаться капли раствора и это повлияет на точность результатов анализа. Прибавляют 2-3 мл 2н раствора HCl . Нагревают его почти до кипения, но не кипятят, так как выделяющийся пар может увлечь с собой капельки жидкости в стакане.

В другой небольшой стакан наливают 5-6мл 2н раствора H2SO4. Разбавляют раствор водой до 40-50 мл и нагревают до кипения. К горячему раствору хлорида бария прибавляют горячий раствор H2SO4 медленно, тонкой струей, постоянно помешивая стеклянной палочкой. В начале осаждения добавляют H2SO4 медленно, а последние 3-5 мл- быстрее.

Стакан с осадком тотчас же ставят на кипящую водяную баню и некоторое время выдерживают, затем прекращают нагревание бани. Осаждение прогревании и медленно охлаждение на бане способствуют образованию крупнокристаллического осадка. Когда раствор над осадком станет прозрачным, проверяют полноту осаждения. Для этого осторожно прибавляют в раствор по стенке стакана 2-3 капли H2SO4. Если в месте падения капель кислоты не образуется мути, осаждение считается законченным.

Стакан накрывают куском смоченной фильтровальной бумаги наколов ее на палочку, и оставляют на 2-3 часа до следующего дня.

Промывание и фильтрование осадка.