СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ по дисциплине "Естествознание" СПО

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ по дисциплине "Естествознание" СПО»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Московской области

государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Московской области

«Шатурский энергетический техникум»

(ГБПОУ МО «ШЭТ»)

Методические указания по выполнению

практических (лабораторных) работ

по дисциплине Естествознание (биология, химия)

| Для профессии: | 43.02.15 Поварское и кондитерское |

| | дело |

| | |

( С Б О Р Н И К)

Шатура

2019 г.

Сборник методических указаний по выполнению практических (лабораторных) работ сформирован в соответствии с требованиями ФГОС СПО и соответствует тематике практических (лабораторных) занятий утвержденной рабочей программы по дисциплине Естествознание(биология, химия)

| Авторы -разработчики: | Кудашкина С.Н. преподаватель химии, |

| Ф.И.О.,, должность | |

| биологии | |

| Ф.И.О., должность | |

| | |

| Ф.И.О., , должность |

ОДОБРЕНО

Цикловой комиссией

Общеобразовательных дисциплин

Протокол № 1 от «30» августа 2019г.

Председатель: ___________

СОДЕРЖАНИЕ

I.Описание лабораторных работ

1-2 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и животных

3. Реакции замещения меди железом в растворе медного купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды

этилена с пламенем предельных углеводородов ( пропан -бутановой смеси)

4. Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от её концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от температуры

5. Ознакомление со структурами серого и белого чугуна. Распознавание руд железа

6. Изготовление моделей молекул органических веществ различных классов

7. Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна)

8. Получение этилена дегидратацией этилового спирта. Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов ( пропан -бутановой смеси)

9. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины

10. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов её переработки. Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного топлива, вазелина, парафина) друг в друге

11. Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», восстановление гидроксида меди (II). Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия

12. Получение уксусной кислоты. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, гидроксидом железа (III), раствором карбоната калия и стеарата калия

13. Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам. Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях

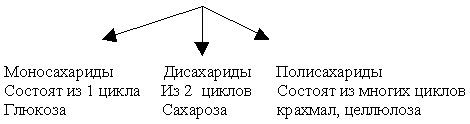

14. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Кислотный гидролиз сахарозы.

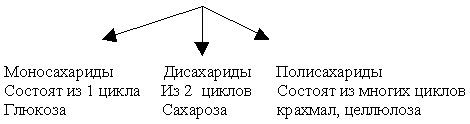

15. Знакомство с образцами полисахаридов. Качественная реакция на крахмал.

Обнаружение крахмала в меде, хлебе, йогурте, маргарине, макаронных изделий, крупах

II.Описание практических работ

1.Решение элементарных генетических задач

2. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии

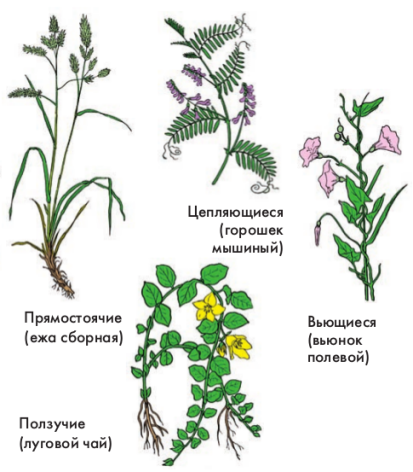

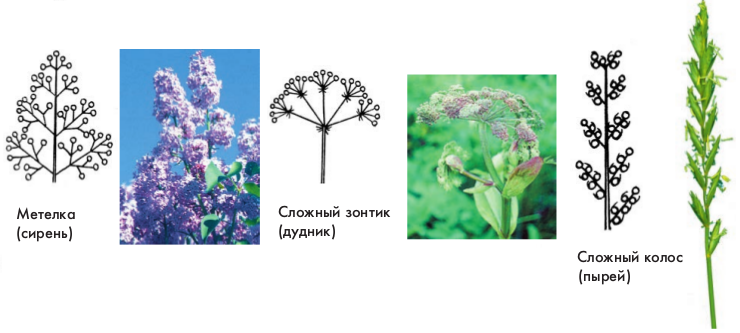

3. Описание особей вида по морфологическому критерию

4. Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, наземно-воздушной, почвенной)

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека

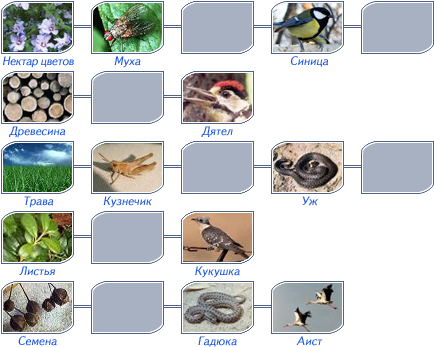

6. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности

7. Решение экологических задач. Анализ и оценка последствий собственной

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения

8. Определение рН раствора солей

9. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей

10. Испытание растворов щелочей индикаторами. Взаимодействие щелочей с солями. Разложение нерастворимых оснований

11. Изучение растворимости спиртов в воде. Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди

12. Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами

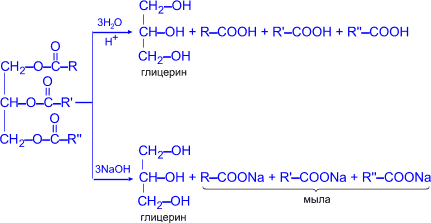

13. Омыление жира. Получение мыла и изучение его свойств: пенообразование, реакции ионного обмена, гидролиз, выделение свободных жирных кислот

14. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных температурах. Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу.

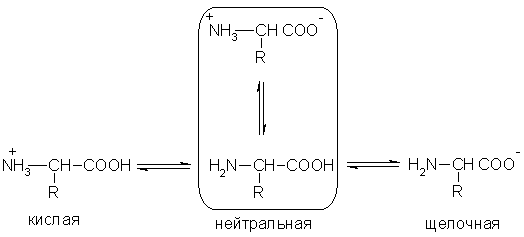

15. Образование солей глицина. Получение медной соли глицина. Денатурация белка. Цветные реакции белков

РАЗДЕЛ I

Описание лабораторных работ

Лабораторная работа № 1-2

Наблюдений клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения клеток растений и животных организмов, показать принципиальное единство их строения.

Оборудование и реактивы: конспект лекций, методические указания по выполнению работы, инструкции по технике безопасности; кожица чешуи луковицы, эпителиальные клетки из полости рта человека, микроскоп, микропрепараты, чайная ложечка, покровное и предметное стекла, синие чернила, йод, тетрадь, ручка, простой карандаш, линейка

Общие теоретические сведения: На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни – разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся – растения, грибы, животные).

Таким образом, клетка – основа организации растений и животных – возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки – мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

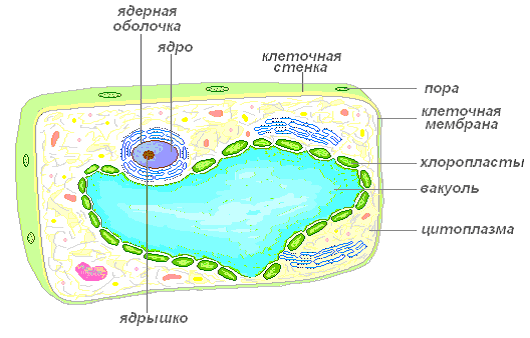

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки – поры. Под ней находится очень тонкая плёнка – мембрана, покрывающая содержимое клетки – цитоплазму. В цитоплазме есть полости – вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце – ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца – пластиды.

Живая часть клетки – это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

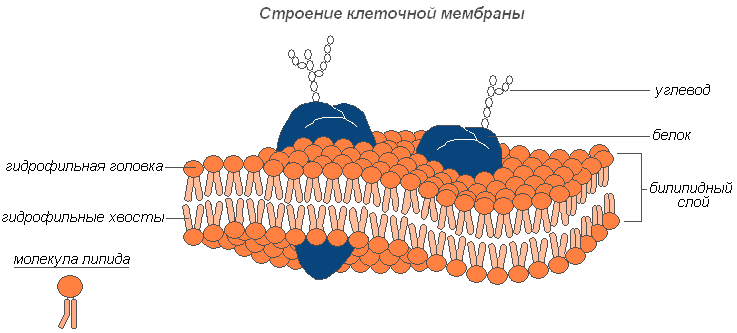

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) – ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) – нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, - сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Органеллы (органоиды) – структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

ЯдроЯдро – самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками – гистонами.

Ядрышко – как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

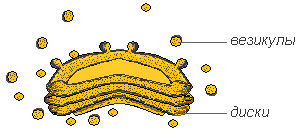

Аппарат ГольджиАппарат Гольджи – органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

ЛизосомыЛизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых – осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

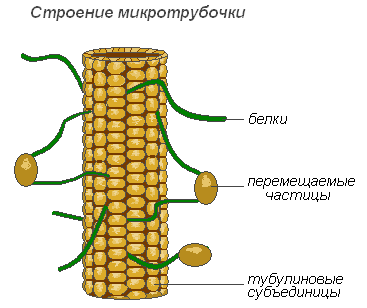

Микротрубочки – мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Вакуоль – важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной – тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

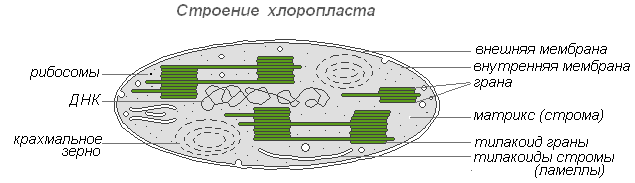

Пластиды – самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты – наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл – основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка – лейкопластов.

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты – каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Митохондрии Митохондрии – органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты – трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией – преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

Эндоплазматическая сетьЭндоплазматическая сеть – сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

РибосомыРибосомы – немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы - полирибосомы

Строение животной клетки

Особенности строения клеток животных отличаются от особенностей устройства клетки растений или человека.

Животные относятся к эукариотам. Эукариоты представляют собой организмы, которые обладают оформленным ядром клетки, чем не могут похвастаться прокариоты. Генетический материал располагается в линейных молекулах ДНК. Система внутренних мембран эукариотов образовывает широкий ряд органоидов.

Все строение клетки опирается на следующие составляющие:

Клеточная оболочка;

Цитоплазма;

Ядро.

Ядро и цитоплазма образуют собой протоплазму, которая состоит из водорода, азота, углерода и других элементов. Переваренная организмом пища поглощается протоплазмой и становится ее частью. Клеточная стенка – это оболочка для внутренних органоидов, которая отделяет их от внешнего мира. Одна из особенностей строения клетки животного – отсутствие плотной клеточной стенки.

Гликокалис – структура, обеспечивающая выборочную способность мембраны. Нужные вещества пропускаются внутрь, а все остальные задерживаются снаружи. Проникновение любого вещества осуществляется под контролем цитоплазматической мембраны, поверхность которой покрыта ворсинками, изгибами, складками.

Цитоплазма – жидкость, состоящая по большому счету из одной воды. Именно в ней находятся все органоиды клетки. Помимо воды, под микроскопом можно разглядеть белковые нити, которые напрямую отвечают за процесс деления. Еще одна важная составляющая цитоплазмы – гиалоплазма, которая отвечает за эластичность всей структуры клетки. Из-за ряда факторов, гиалоплазма может изменить свою консистенцию.

Клеточные органоидыОсобенности строения животных клеток заключаются в наличии специфических структур клеточных органоидов, которые не характеры для растений или человека.

Главная единица клетки – это ядро, в котором хранится наследственная информация. Происходит это благодаря хроматину, который представляет собой комплекс белков и ДНК. Внутри ядра животной клетки находятся белковый матрикс, отвечающий за верное расположение хромосом.

Самая плотная часть ядра – ядрышко, главная особенность которого проявляется в повышенном содержании РНК. Его основная функция заключается в образовании рибосом.

В большинстве животных клеток аппарат Гольджи имеет форму сети, расположенной вокруг ядра. Главная функция аппарата – транспортировка по каналам белков, углеводов и жиров, также в его мембране происходит синтез полисахаридов.

Лизосомы призваны расщеплять своими ферментами пептиды, полисахариды, нуклеиновые кислоты. Представляют они собой маленькие пузырьки, покрытые собственной мембраной.

Особенности строения клеток животных разнообразны, к ним относятся центриоли, которые во время деления клетки создают микротрубочки, входящие в состав цитоскелета. Строение любой клетки живого организма сложно, ведь именно на клеточном уровне протекает огромное количество процессов, которые обеспечивают жизнедеятельность всего организма.

Методы изучения клетки различны:

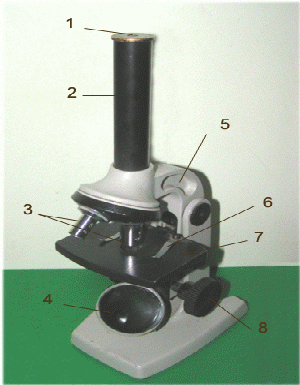

методы оптической и электронной микроскопии. Первый микроскоп был сконструирован Р.Гуком 3 столетия назад, давая увеличение до 200 раз. Световой микроскоп нашего времени увеличивает до 300 раз и более. Однако и такое увеличение недостаточно для того, чтобы увидеть клеточные структуры. В настоящее время применяют электронный микроскоп, увеличивающий предметы в десятки и сотни тысяч раз (до 10 000 000).

Строение микроскопа: 1.Окуляр; 2.Тубус; 3.Объективы; 4.Зеркало; 5.Штатив; 6.Зажим; 7.Столик; 8.Винт

2) химические методы исследования

3) метод клеточных культур на жидких питательных средах

4) метод микрохирургии

5) метод дифференциального центрифугирования.

Основные положения современной клеточной теории:

1.Структура. Клетка – это живая микроскопическая система, состоящая из ядра, цитоплазмы и органоидов.

2.Происхождение клетки. Новые клетки образуются путём деления ранее существующих клеток.

3.Функции клетки. В клетке осуществляются:

- метаболизм (совокупность повторяющихся, обратимых, циклических процессов – химических реакций);

- обратимые физиологические процессы (поступление и выделение веществ, раздражимость, движение);

- необратимые химические процессы (развитие).

4.Клетка и организм. Клетка может быть самостоятельным организмом, осуществляющим всю полноту жизненных процессов. Все многоклеточные организмы состоят из клеток. Рост и развитие многоклеточного организма – следствие роста и размножения одной или нескольких исходных клеток.

5.Эволюция клетки. Клеточная организация возникла на заре жизни и прошла длительный путь развития от безъядерных форм к ядерным одноклеточным и многоклеточным организмам.

| Задание: | 1. Изучите строение микроскопа. Подготовьте микроскоп к работе 2. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты растительных и животных клеток. 3. Зарисуйте по одной растительной и животной клетке. Подпишите их основные части, видимые в микроскоп. 4.Сравните строение растительной и животной клеток. Сравнение провести при помощи сравнительной таблицы. Сделайте вывод о сложности их строения. 5. Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей её кожицы и поместите его на предметное стекло микроскопа 6. Нанесите капельку слабого водного раствора йода на препарат. Накройте препарат покровным стеклом. 7. Снимите чайной ложечкой немного слизи с внутренней стороны щеки. 8. Поместите слизь на предметное стекло и подкрасьте разбавленными в воде синими чернилами. Накройте препарат покровным стеклом. 9. Рассмотрите оба препарата под микроскопом. 10. Результаты сравнения занесите в таблицу 1 и 2. 11. Сделайте вывод о проделанной работе. |

| Содержание отчета: | Составьте отчёт в форме таблиц Таблица 1 Сходства и отличия растительной и животной клетки

Таблица 2 Сравнительная характеристика растительной и животной клетки

5. Выводы по проделанной работе - о взаимосвязи строения и функций; - о едином плане строении. | ||||||||||||||||||

Методические указания по выполнению работы:

Повторите материал по данной теме по конспекту или учебнику

Оформите отчет по работе (заполните таблицы, зарисуйте клетки, обозначьте видимые в световой микроскоп органоиды. Сделайте вывод, сравнив эти клетки между собой и ответив на вопрос: каковы причины сходства и различия клеток разных организмов?)

2. Подготовьтесь к защите работы

Тематика контрольных вопросов:

1. Какие функции выполняет наружная цитоплазматическая мембрана?

2. Какие органоиды входят в состав системы цитоплазмы?

3. Каковы строение и функции эндоплазматической сети?

4. Каковы строение и функции митохондрий?

5. О чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных? Приведите примеры.

6. О чем свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств природы? Приведите примеры.

7. Выпишите основные положения клеточной теории. Отметьте, какое из положений можно обосновать проведенной работой.

8. Каковы функции основных органоидов растительной клетки?

Лабораторная работа № 4

«Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от её концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от температуры»

Цель работы

провести реакции, которые протекают с различной скоростью;

исследовать факторы влияющие на скорость химических реакций;

отработать навыки экспериментальной работы, соблюдая правила техники безопасности при работе в кабинете химии;

отработать навыки составления уравнений реакций.

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками – 4 шт., нагревательный прибор – спиртовка или сухое горючее, спички, держатель для пробирок, Соляная кислота (10% и 70%), цинк, медная проволока, оксида меди (II), серная кислота (20%).

Краткие теоретические сведения

С![]() корость химической реакции - изменением концентрации реагирующих или образующихся веществ в единицу времени.

корость химической реакции - изменением концентрации реагирующих или образующихся веществ в единицу времени.

С – молярная концентрация, t – время

| Задание: | Опыт 1. Все опыты проводим капельным методом (по 3 капли каждого реактива)!!! Налейте в две пробирки соляную и уксусную кислоты. Одновременно в каждую пробирку добавьте кусочек цинка. В какой пробирке реакция протекает быстрее? Почему? Составьте УХР. Опыт 2. В 2 пробирки налейте уксусной кислоты и добавьте одновременно несколько гранулу цинка. Одну пробирку нагрейте. В какой из пробирок реакция идет быстрее? Как влияет температура на скорость реакции? Составьте УХР. Опыт 3. В 1 пробирку налейте раствор НСl. Во 2 пробирку концентрированной НСl. Одновременно в каждую пробирку добавьте гранулу цинка. В какой пробирке реакция идет быстрее? Как влияет концентрация реагирующих веществ на скорость реакции? Почему? Составьте УХР. Опыт 4. В 2 пробирки налить раствор медного купороса. Одновременно в каждую пробирку добавьте гранулу алюминия. В первую пробирку добавить несколько кристаллов хлорида натрия. Что наблюдаете? Составьте УХР. Опыт 5. Налейте в 2 пробирки уксусной кислоты. Одновременно в каждую пробирку добавьте в 1 пробирку кусочек мела, а во 2 пробирку порошок мела. Как зависит скорость реакции от площади соприкосновения веществ? Составьте УХР. 11. Сделайте вывод о проделанной работе. |

| Содержание отчета: | Составьте отчёт в форме таблицы

1. Номер опыта, его название и цели, материальное обеспечение 2. Что делали? – записывается кратко, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок. 3. Наблюдения – рисунок или схема поясняются обозначениями: - образование осадка ↓ - цвет осадка, и его характер (мучнистость, творожистость, студенистый) - Выделение газа ↑; указать цвет, запах, как горит (яркость пламени) 4. Уравнения реакции – записывается уравнение реакции 5. Выводы по проделанной работе |

Методические указания по выполнению работы:

Повторите материал по данной теме по конспекту или учебнику

Оформите отчет по работе (заполните таблицу, номер работы, название опыта, кратко описать что делали?, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок.; в наблюдениях - рисунок или схема; химизм процесса в виде уравнения реакции; вывод)

2. Подготовьтесь к защите работы

Тематика контрольных вопросов:

1.От чего зависит скорость химической реакции между металлом и серой?

2.Как называется реакция в присутствии катализатора?

Лабораторная работа № 5

Ознакомление со структурами серого и белого чугуна. Распознавание руд железа

Цель работы: 1. Ознакомиться со структурами серого и белого чугуна. Научиться распознавать руды железа.

Оборудование и реактивы: образцы серого и белого чугуна, образцы железных руд — гематита, лимонита и магнетит

Краткие теоретические сведения

Чугун — сплав на основе железа, содержащий от 2 до 4,5% углерода, а также марганец, кремний, фосфор и серу. Чугун значительно тверже железа, обычно он очень хрупкий, не куется, а при ударе разбивается. Этот сплав применяется для изготовления различных массивных деталей методом литья, так называемый литейный чугун и для переработки в сталь — передельный чугун.В зависимости от состояния углерода в сплаве различают серый и белый чугун.

Белые чугуны образуются при быстром охлаждении. В своей структуре они содержат большое количество цементита, обладающего высокой твердостью, прочностью, хрупкостью и имеющего белый цвет, чем и обусловлен цвет и название белых чугунов. Из-за большого количества цементита в своей структуре белые чугуны обладают высокой твердостью, износостойкостью, хрупкостью и поддаются обработке резанием только сверхтвердыми сплавами.

Серые чугуны образуются только при малых скоростях охлаждения в узком интервале температур, когда мала степень переохлаждения жидкой фазы. В этих условиях весь углерод или его большая часть графитизируется в виде пластинчатого графита, а содержание углерода в виде цементита составляет не более 0,8 %. Графитизация чугуна и ее полнота зависит от скорости охлаждения, химического состава и наличия центров графитизации.

| Вид | Состав | Свойства | Применение |

| Серый чугун | Содержит 1,7—4,3% С, 1,25—4,0% $i и до 1,5% Мп. Из-за большого содержания кремния снижается растворимость углерода, поэтому углерод находится в свободном состоянии в виде графита | Сравнительно мягкий и поддающийся механичеcкой обработке материал. Свобод- ный углерод придает чугуну вязкость | Производство литых деталей (шестерни, колеса, трубы и т. д.) |

| Белый чугун | Содержит 1,7—4,3% С, более 4% Мп, но очень мало кремния. Углерод в основном содержится в виде цементита — карбида железа Fе3С | Твердый и хрупкий материал. Эти свойства придает цементит, который обладает большой твердостью | Переработка в сталь |

Сталь— сплав на основе железа, содержащий менее 2% углерода. По химическому составу стали разделяют на два основных вида: углеродистая и легированная.

Углеродистая сталь представляет собой сплав железа главным образом с углеродом, но, в отличие от чугуна, содержание в ней углерода, а также Мп, Si, Р и S гораздо меньше. Взависимости от количества углерода стали подразделяют на мягкие (содержание углерода не превышает 0,3%), средней твердости (углерода несколько больше, чем в мягких) и твердые (углерода может быть до 2%). Из мягкой и средней твердости стали делают детали машин, трубы, болты, гвозди, скрепки , а из твердой — различные инструменты.

Легированная сталь — это тоже сплав железа с углеродом, только в него введены еще специальные, легирующие добавки: хром, никель, вольфрам, молибден, ванадий и др.

Легирующие добавки придают сплаву особые качества. Так, хромоникелевые стали очень пластичные, прочные, жаростойкие, кислотоупорные, устойчивые против коррозии (ржавления). Они применяются в строительстве (например, облицовка колонн станции «Маяковская» московского метро выполнена из хромоникелевой стали), а также для изготовления нержавеющих предметов домашнего обихода (ножей, вилок, ложек), всевозможных медицинских и других инструментов. Хромомолибденовые и хромованадиевые стали очень твердые, прочные и жаростойкие. Они используются для изготовления трубопроводов, компрессоров, двигателей и многих других деталей машин современной техники.Хромовольфрамовые стали сохраняют большую твердость при очень высоких температурах. Они служат конструкционным материалом для быстрорежущих инструментов.

Значительная химическая активность металлов (взаимодействие с кислородом воздуха, другими неметаллами, водой, растворами солей, кислотами) приводит к тому, что в земной коре они встречаются главным образом в виде соединений: оксидов, сульфидов, сульфатов, хлоридов, карбонатов и т. д.

Всвободном виде встречаются металлы, расположенные в ряду напряжений правее водорода (Аg, Нg, Рt, Аu, Сu),хотя гораздо чаще медь и ртуть в природе можно встретить в виде соединений.Металлы встречаются в природе как в свободном состоянии (самородные металлы), так и, главным образом, в виде химических соединений.

В виде самородных металлов находятся наименее активные металлы. Типичными их представителями являются золото и платина. Серебро, медь, ртуть, олово могут находиться в природе как в самородном состоянии, так и в виде соединений, все остальные металлы (стоящие в ряду стандартных электродных потенциалов до олова) — только в виде соединений с другими элементами.Минералы и горные породы, содержащие металлы и их соединения, из которых выделение чистых металлов технически возможно и экономически целесообразно,называют рудами.Минералы и горные породы, содержащие металлы или их соединения и пригодные для промышленного получения металлов, называются рудами.Важнейшими рудами металлов являются их оксиды и соли (сульфиды, карбонаты и др.). Если руды содержат соединения двух или нескольких металлов, то они называются полиметаллическимирудами(например, медноцинковые, свицово-серебряные и др.).

Получение металлов из руд — задача металлургии.

| Задание: | Опыт 1. Ознакомление со структурами серого и белого чугуна. Внимательно рассмотрите внешний вид и сколы образцов серого и белого чугуна. Эти образцы имеют зернистую поверхность и многочисленные плоские грани на сколе. В сером чугуне углерод присутствует преимущественно в виде графита. Через лупу можно заметить темные прожилки. Графит придает чугуну характерный цвет и хрупкость. В белом чугуне углерод присутствует преимущественно в виде соединения с железом — цементита Fe3C. Цементит придает белому чугуну твердость и хрупкость. Наблюдаем за тем, что происходит, отвечаем на вопрос: где применяют серый, а где белый чугун? Опыт2. Распознавание железных руд. Возьмите образцы трех типов железных руд — гематита, лимонита и магнетита. Проведите ими по стенке фарфоровой ступки или обратной стороне белой кафельной плитки. По цвету остающейся полосы можно идентифицировать руду. Гематит оставляет на фарфоре полосу бурого цвета, лимонит — желтого, магнетит — черного.

Наблюдаем за тем, что происходит, результаты оформляем в таблицу Сделайте вывод о проделанной работе. |

| Содержание отчета: | Составьте отчёт в форме таблицы

1. Номер опыта, его название и цели, материальное обеспечение 2. Что делали? – записывается кратко, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок. 3. Наблюдения – рисунок или схема поясняются обозначениями: - образование осадка ↓ - цвет осадка, и его характер (мучнистость, творожистость, студенистый) - Выделение газа ↑; указать цвет, запах, как горит (яркость пламени) 4. Уравнения реакции – записывается уравнение реакции 5. Выводы по проделанной работе |

Методические указания по выполнению работы:

Повторите материал по данной теме по конспекту или учебнику

Оформите отчет по работе (заполните таблицу, номер работы, название опыта, кратко описать что делали?, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок.; в наблюдениях - рисунок или схема; химизм процесса в виде уравнения реакции; вывод)

2. Подготовьтесь к защите работы

Контрольные вопросы

Железо сгорает в кислороде, образуя железную окалину, имеющую состав Fe3O4.

Запишите процесс сгорания железа в виде химического уравнения реакции.

Лабораторная работа № 6

Изготовление моделей молекул некоторых органических и неорганических веществ

Цель работы: Развитие навыков пространственного изображения молекул кислорода, воды, углекислого газа ,метана, этана, этена, этина, бензола.

Оборудование: шаростержневые модели, транспортир. Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ по химии

Общие теоретические сведения:

В предельных углеводородах (алканы) все углеродные атомы находятся в состоянии гибридизации sp3, и образуют одинарные σ – связи. Угол связи составляет 109,28о. Форма молекул правильный тетраэдр.

В молекулах алкенов углеродные атомы находятся в состоянии гибридизации sp2, и образуют двойные связи σ и π – связи. Угол связи σ составляет 120о, а π – связь распологается перпендикулярно связи σ. Форма молекул правильный треугольник.

В молекулах алкинов углеродные атомы находятся в состоянии гибридизации sp , и образуют тройные связи одну σ и две π – связи. Угол связи σ составляет 180о, а две π – связи распологаются перпендикулярно друг друга. Форма молекул линейная (плоская).

В молекуле бензола C6H6 шесть атомов углерода связаны σ – связью. Угол связи составляет 120о. Состояние гибридизации sp2. В молекуле образуется

6 π – связь, которая принадлежит шести атомам углерода.

Для пространственного изображения молекул органических веществ важно знать, к какому классу веществ относится соединение, угол связи, форму молекул.

Например: Метан (СH4) относится к классу алканов. Атомы находятся в состоянии гибридизации sp3, значит угол связи 109,28о, форма молекулы тетраэдр, между атомами одинарная σ – связь. Для построения молекулы шаростержневым способом нужно заготовить 4 шара из пластилина. Один шар (атом углерода) большего размера и черного цвета, а три атома (водорода) одинакового размера красного цвета. Соединить шары металическими стержнями под углом 109,28о.

Полусферическая модель атома изготавливается также только шары соединяются методом вдавливания в друг друга.

| Задание: | Опыт 1. Изготовление моделей молекул органических веществ СH4, C2H6, C2H4,C2H2, C6H6. Изготовление шаростержневых моделей молекул. Шаростержневые модели изготавливаются из пластилина и металлических стержней. При изготовлении молекул необходимо знать угол связи и ее кратность. Атом химического элемента представляется в виде шара. Атом углерода в виде шара изготавливается большего размера, чем атомы водорода и из другого цвета пластилина. Химическая связь изображается металлическими стержнями. Угол химической связи измеряется траспортиром. Опыт 2. Изготовление полусферических моделей Полусферические модели изготавливаются из пластилина. Сначала заготавливаются шары для атомов углерода и водорода, затем под определенным углом атомы в виде шаров соединяются друг с другом методом вдавливания. Получаются полусферы атомов. Заполните таблицу. Зарисуйте молекулы органических веществ.

2. Составьте (оформите) отчет по работе |

Методические указания по выполнению работы:

1. Повторите материал по данной теме по конспекту или учебнику

2. Оформите отчет по работе (заполните таблицу, номер работы, ее название и цели, материальное обеспечение)

3. Выпишите исходные данные

4. Подготовьтесь к защите работы

Тематика контрольных вопросов:

1. Какие бывают органические соединения по строению углеводородного скелета?

2. Какие бывают органические соединения по наличию функциональных групп?

3. Какие вещества называются гомологами?

4. Какие бывают пространственные формы молекул органических веществ?

5. Какой процесс называется гибридизацией?

7. Дайте понятие σ и π связи?

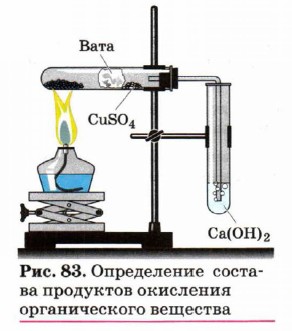

Лабораторная работа № 7

Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна)

Цель работы: Научиться экспериментально доказывать качественный состав углеводородов и их галогенопроизводных, обосновывать данные эксперимента.

Оборудование и реактивы: конспект лекций, методические указания по выполнению работы, инструкции по технике безопасности; Шпатели (2 шт.), кусочек ваты, U- и Г-образные газоотводные трубки, газоотводная трубка-капилляр, спиртовка, спички, штатив железный с лотком, широкогорлая пробирка, пипетка, промывочная склянка, штатив с пробирками, щипцы тигельные, фильтровальная бумага, фарфоровая чашка, синее стекло (Со), санитарная склянка, стакан на 50 мл; лакмусовая бумага (фиолет.), С2Н5ОН (3–4 мл), известковая вода Са(ОН)2 или баритовая вода Ba(OH)2, парафин (измельченный), сахароза С12Н22О11, CuO (порошок), CuSO4 (безвод.), HNO3 (конц.), хлороформ СНСl3 или четыреххлористый углерод CCl4, Na металлический (2–3 горошины, свежеочищенный), AgNO3 (р-р, ![]() = 1%), Cu (тонкая проволока, на конце скрученная в спираль).

= 1%), Cu (тонкая проволока, на конце скрученная в спираль).

Общие теоретические сведения: Качественный анализ органического вещества сводится к определению содержания в нем тех или иных элементов. После разрушения молекулы ее атомы образуют характерные минеральные соединения, открываемые обычными качественными реакциями.

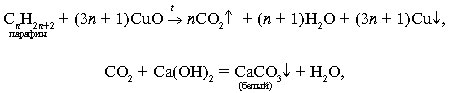

![]() О наличии углерода можно судить по обугливанию органических веществ при нагревании. Более общим методом определения С и Н является окисление органического вещества оксидом меди(II) (сжигание с СuO). При этом углерод окисляется до СО2 (обнаружение известковой Са(ОН)2 или баритовой Ba(OH)2 водой по помутнению, а водород образует воду, которая с безводным сульфатом меди(II) дает кристаллогидрат CuSO4•5H2O голубого цвета).

О наличии углерода можно судить по обугливанию органических веществ при нагревании. Более общим методом определения С и Н является окисление органического вещества оксидом меди(II) (сжигание с СuO). При этом углерод окисляется до СО2 (обнаружение известковой Са(ОН)2 или баритовой Ba(OH)2 водой по помутнению, а водород образует воду, которая с безводным сульфатом меди(II) дает кристаллогидрат CuSO4•5H2O голубого цвета).

![]()

![]() Определение галогенов производят по Бейльштейну .

Определение галогенов производят по Бейльштейну .

Проба Бейльштейна. При нагревании с СuO галогенсодержащие вещества сгорают с образованием летучих соединений меди с галогеном, окрашивающих пламя в сине-зеленый цвет.

| Задание: | Опыт 1. Соберите прибор как показано на рисунке Смесь 1-2 г оксида меди (II) и 0,2г парафина хорошо перемешайте и поместите на дно пробирки. Сверху насыпьте ещё немного оксида меди (II). В верхнюю часть пробирки введите в виде пробки небольшой кусочек ваты и насыпьте на неё тонкий слой белого порошка безводного сульфата меди (II). Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой. При этом конец трубки должен почти упираться в комочек ваты с сульфатом меди (II). Нижний конец газоотводной трубки должен быть погружен в пробирку с баритовой водой (раствор гидроксида бария) или известковой воды (раствор гидроксида кальция). Нагрейте пробирку в пламени горелки. Если пробка плотно закрывает пробирку, то через несколько секунд из газоотводной трубки начнут выходить пузырьки газа. Как только баритовая вода помутнеет, пробирку с ней следует удалить и продолжать нагревание, пока пары воды не ДОС тигнут белого порошка сульфата меди (II) и не вызовут его посинения. После изменения окраски сульфата меди (II) следует прекратить нагревание. Опыт 2. Для проведения опыта требуется медная проволока длиной около 10 см, загнутая на конце петлёй и вставленная другим концом в небольшую пробку. Как показано на рисунке Держа за пробку, прокалите петлю проволоки до исчезновения посторонней окраски пламени. Остывшую петлю, покрывшуюся черным налётом оксида меди (II), опустите в пробирку с хлороформом, затем смоченную веществом петлю вновь внесите в пламя горелки. Немедленно появляется характерная зеленовато – голубая окраска пламени, так кА образующиеся при сгорании летучие галогениды меди окрашивают пламя горелки |

| Содержание отчета: | Составьте отчёт в форме таблицы

1. Номер опыта, его название и цели, материальное обеспечение 2. Что делали? – записывается кратко, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок. 3. Наблюдения – рисунок или схема поясняются обозначениями: - образование осадка ↓ - цвет осадка, и его характер (мучнистость, творожистость, студенистый) - Выделение газа ↑; указать цвет, запах, как горит (яркость пламени) 4. Уравнения реакции – записывается уравнение реакции 5. Выводы по проделанной работе |

Методические указания по выполнению работы:

1.Повторите материал по данной теме по конспекту или учебнику

Оформите отчет по работе (заполните таблицу, номер работы, название опыта, кратко описать что делали?, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок.; в наблюдениях - рисунок или схема; химизм процесса в виде уравнения реакции; вывод)

2. Подготовьтесь к защите работы

Тематика контрольных вопросов:

1. Какое вещество, в опыте 1 является окислителем и какое восстановителем?

2. Какие продукты реакции подтверждают наличие углерода и водорода в составе исследуемого углеводорода?

3. Как проверяют на герметичность прибор, в котором будет получен газ?

4. Для определения хлора в галогензамещённом углеводороде прокаливают медную проволоку (спираль), берут с её помощью пробу исследуемого вещества и вносят в пламя. Ярко – зелёное окрашивание свидетельствует об образовании хлорида меди (II), который в расплаве образует ионы меди Сu2+

Именно эти ионы окрашивают пламя в зелёный цвет.

Назовите ионы других металлов, которые также дают характерное окрашивание пламени.

5. Сделайте рисунок прибора, который можно использовать для получения и сбора метана в лабораторных условиях. Используйте детали: пробирки, U- образная трубка, круглодонная колба, трубки стеклянные (изогнутые под углом и прямые), пробки с отверстиями и без них.

Лабораторная работа № 8

Получение этилена дегидратацией этилового спирта. Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов ( пропан -бутановой смеси)

Цель работы: научиться получать в лабораторных условиях этилен и проводить качественные реакции на непредельные углеводороды этиленового ряда; совершенствовать умения получать газообразные вещества в простейших приборах, соблюдая правила техники безопасности

Оборудование и реактивы: конспект лекций, методические указания по выполнению работы, инструкции по технике безопасности; штатив, спиртовка, пробирка с газоотводной трубкой, серная кислота (конц), этиловый спирт, кипелка, пробирки 2 шт, бромная вода, раствор перманганата калия, спички

Общие теоретические сведения: Углеводороды, содержащие в углеродной цепи одну двойную углерод – углеродную связь называют алкенами (этиленовыми, олефинами). Простейшим представителем является этилен СН2 = СН2. В молекуле этилена атомы углерода имеют иной тип гибридизации. Гибридизации подвержены одна s и две p- орбитали; третья p- орбиталь остаётся без изменения. Такое состояние атома углерода называют sp2 – гибридизацией. Каждый атом углерода в молекуле этилена за счёт перекрывания sp2 орбиталей образует три υ- связи: с двумя атомами водорода и соседним атомом углерода. При параллельном расположении осей две p- орбиталей двух атомов происходит их боковое перекрывание с образованием второй углерод – углеродной связи π- типа. Π – связь является менее прочной и более доступной для атаки реагентов.

В отличие от предельных углеводородов алкены встречаются в природе нечасто. Промышленные способы получения этиленовых углеводородов основаны на превращении алканов в алкены. В лабораторных условиях для получения алкенов используют реакции дегидратации спиртов – нагревании спиртов в присутствии концентрированной серной кислоты до температуры выше 180 0 С, происходит внутримолекулярное отщепление воды с образованием этиленового углеводорода.

Н2SO4, t

СН3 – СН2 –ОН → СН2 = СН2 + H2О

Этиловый спирт этилен

Химические свойства алкенов:

1) реакции присоединения

2) реакции окисления

а) горение – алкены горят с образованием углекислого газа и воды:

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2Н2О

За счёт большей массовой доли углерода в алкенах по сравнению с алканами пламя этиленовых углеводородов имеет красноватый оттенок, оно более светящееся.

б) окисление перманганатом калия – пропускание газообразного алкена через водный раствор перманганата калия при комнатной температуре приводит к обесцвечиванию раствора:

СН2 = СН2 +[О] + Н2О → НОСН2 - СН2НО

Этилен этиленгликоль

Эта реакция является качественной на двойную углерод – углеродную связь.

| Задание: | Опыт 1. Получение этилена Собрать прибор как показано на рисунке Приготовить пробирки с бромной водой и с раствором перманганата калия. Налейте в пробирку – реактор 1,5 – 2 см3 смеси этилового спирта с концентрированной серной кислотой (3:1). Поместите в эту пробирку немного речного песка, чтобы смесь разогревалась равномерно и не разбрызгивалась при кипении. Прогрейте сначала всю пробирку – реактор, затем нагревайте пробирку у донышка Опыт 2. Пропустите образующийся газ (этилен) через бромную воду, сравните с контрольной пробиркой. Запишите ваши наблюдения, уравнение химической реакции. Пропустите образующийся газ (этилен) через раствор перманганата калия, сравните с контрольной пробиркой. Запишите ваши наблюдения, уравнение химической реакции. Опыт 3. Горение этилена. Поверните газоотводную трубку слегка вверх, не вытаскивая пробки из пробирки. Подожгите выделяющийся газ при помощи горящей лучинки. Сравните пламя этилена с пламенем газовой горелки. Запишите ваши наблюдения, уравнение химической реакции. Составьте (оформите) отчет по работе Заполнить таблицу |

| Содержание отчета: |

5. Подготовьтесь к защите работы 1. Номер опыта, его название и цели, материальное обеспечение 2. Что делали? – записывается кратко, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок. 3. Наблюдения – рисунок или схема поясняются обозначениями: - образование осадка ↓ - цвет осадка, и его характер (мучнистость, творожистость, студенистый) - Выделение газа ↑; указать цвет, запах, как горит (яркость пламени) 4. Уравнения реакции – записывается уравнение реакции 5. Выводы по проделанной работе |

Методические указания по выполнению работы:

Повторите материал по данной теме по конспекту или учебнику

Оформите отчет по работе (заполните таблицу, номер работы, название опыта, кратко описать что делали?, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок.; в наблюдениях - рисунок или схема; химизм процесса в виде уравнения реакции; вывод)

2. Подготовьтесь к защите работы

Необходимые формулы:

H2SO4; C2H5OH; HBr; KMnO4

Тематика контрольных вопросов:

1. Какова роль серной кислоты в реакции получения этилена?

2. Какими опытами можно подтвердить, что в состав этилена входят атомы углерода и водорода?

3. Как опытным путём отличить этилен от этана, если газы находятся в цилиндрах без этикеток?

4. Даны две органические кислоты – уксусная и олеиновая. Как эксперимен

тально доказать, что одна из кислот непредельная (имеет двойную связь)?

Лабораторная работа № 9

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины

Цель работы: Познакомится с образцами пластмасс и каучуков и их применением.

Оборудование: коллекция с образцами каучуков, кусочки резины. Образцы пластмасс (полиэтилен, полихлорвинил, ,полистирол).

Краткие теоретические сведения

1.Натуральный каучук – аморфное, способное кристаллизоваться твердое тело. Природный необработанный каучук – белый или бесцветный углеводород. Он не набухает и не растворяется в воде, спирте, ацетоне и ряде других жидкостей.

Каучук природный и синтетический. Резина.

Каучуками - называют высокомолекулярные материалы, проявляющие при нормальных условиях высокоэластичные и отчасти пластические свойства.

Каучук имеет огромное нороднохозяйственное значение.

Различают 2 вида каучуков: натуральный и синтетические.

Натуральный каучук – упругая масса, получаемая из млечного сока каучуконосных растений (гевеи). По химическому строению натуральный каучук является полимером изопрена (С5Н8)n.

Натуральный каучук имеет стереорегулярное строение: звенья изопрена в молекуле каучука всегда соединены однотипно за счет 1-го и 4-го атомов углерода. Натуральный каучук высокой реакционной способностью, легко взаимодействует с серой, окисляется, хорошо растворяется в бензоле, бензине; обладает высокой прочностью при растяжении, морозостойкостью, хорошей эластичностью и износостойкость. Но он не достаточно пластичен и в случае длительного хранения при температуре 100С и ниже кристаллизуется, вязкость его повышается.Применяется для изготовления технических изделий, резиновых изделий, резинового клея, эбонита.

Синтетические каучуки

Бутадиеновый (дивинильный).

Вспоминаем получение. В 1932 на основе работ академика С.В. Лебедева в нашей стране осуществили промышленное производство (катализатор – Na металлический).

nCH2= СH – CH = CH2 → ….- CH2 – СH = CH – CH2 - CH2 – CH = CH - …

Синтетический каучук бутадиеновый благодаря наличию двойных связей в боковой цепи присоединяет серу быстрее, чем натуральный каучук, а потому вулканизация протекает быстрее.Применяется для изготовления прокладок к машинам и аппаратам в пищевой промышленности и медицине. В смеси с другими каучуками в производстве шин.

Изопреновый каучук (СКИ-3) имеет то же строение, что и природный, обладает рядом преимуществ (хорошая водостойкость, высокие диэлектрические показатели).

Полихлоропреновый каучук (С4Н5Сl)n

Молекулярная масса 150000 ÷ 300000. Хлор придает стойкость к действию химических реактивов, света, тепла. Практически не горит, обладает хорошей клеящей способностью, используется в производстве различных марок клея. Бутадиенстирольный каучук (СКС) получают путем сополимеризации бутадиен 1,3 и стирола.

Бутадиен стирол. Применяется в производстве легковых шин, обуви, а с небольшим содержанием стирола для малостойких изделий.

Резина – высокоэластичное, прочное соединение, но менее пластичное, чем каучук.

Состоит из полимерной основы (каучука) и различных добавок.

Вулканизация – переработка каучуков в резину. Вулканизирующим агентом чаще всего бывает сера. За счет этих агентов при вулканизации происходит «сшивание» макромолекул каучука поперечными связями и образуется пространственная вулканизация трехмерная сетка.

| Задание: | Задание 1. Ознакомиться с различными видами каучуков; Результаты занести в таблицу №2

2. Составьте (оформите) отчет по работе Заполнить таблицу |

| Содержание отчета: |

3. Подготовьтесь к защите работы 1. Номер опыта , его название и цели, материальное обеспечение 2. Что делали? – записывается кратко, вместо словесного описания последовательности действий используется рисунок. 3. Наблюдения – рисунок ил и схема поясняются обозначениями: - образование осадка ↓ - цвет осадка, и его характер (мучнистость, творожистость, студенистый) - Выделение газа ↑; указать цвет, запах, как горит (яркость пламени) 4. Уравнения реакции – записывается уравнение реакции 5. Выводы по проделанной работе |

Методические указания по выполнению работы:

1. Повторите материал по данной теме по конспекту или учебнику

2. Оформите отчет по работе (заполните таблицу, номер работы, ее название и цели, материальное обеспечение)

3. Выпишите исходные данные

4. Подготовьтесь к защите работы

Контрольные вопросы

1.Какие углеводороды входят в состав каучуков?

2.какие существуют методы получения каучуков?

3.к каким органическим соединениям относят каучуки?

4.на какие группы делятся каучуки?

5. как получают резины?

6. что такое эбонит?

Лабораторная работа №10

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов её переработки. Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного топлива, вазелина, парафина) друг в друге

Цель работы

обобщить и систематизировать знания об углеводородах;

ознакомиться с образцами нефти, гипотезами происхождения нефти, составом и свойствами;

изучить способы получения и областях использования углеводородов, включая экологические аспекты

Оборудование: коллекции: «Нефть и продукты ее переработки», «Топливо», «Уголь и продукты его переработки»

Краткие теоретические сведения

Нефть (от перс. neft) - горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, распространенная в осадочной оболочке Земли и являющаяся важнейшим полезным ископаемым.

Залежи нефти находятся в недрах Земли на разной глубине, где нефть заполняет свободное пространство между некоторыми породами. Если она находится под давлением газов, то поднимается по скважине на поверхность Земли. По запасам нефти наша страна занимает одно из ведущих мест в мире.

Физические свойства.

Нефть – маслянистая жидкость от светло-бурого до черного цвета с характерным запахом. Она немного легче воды и практически в ней не растворяется. Так как нефть – смесь различных углеводородов, то у нее нет определенной температуры кипения.

Нефть сильно варьирует по цвету (от светло-коричневой, почти бесцветной, до темно-бурой, почти черной) и по плотности (от легкой 0,65-0,70 г/см 3 , до тяжелой 0,98-1,05 г/см 3 ).

Начало кипения нефти обычно выше 28 0 С. температура застывания колеблется от +30 0 до –60 0 С и зависит в основном от содержания парафина (чем его больше, тем температура застывания выше). Теплоемкость нефти 1,7-2,1 кДж/кг; теплота сгорания 43,7-46,2 мДж/кг.

Вязкость изменяется в широких пределах и зависит от химического и фракционного состава нефти и смолистости (содержания в ней асфальтосмолистых веществ). Температура вспышки нефти колеблется от –35 до 1200С в зависимости от фракционного состава и давления насыщенных паров. Нефть растворима в органических растворителях, в воде при обычных условиях практически нерастворима, но может образовывать с ней стойкие эмульсии.

| Классификация нефти. | |

| По содержанию серы: Малосернистые (до 0,5 % S) и Сернистые (0,5-2 % S) | По потенциальному содержанию масел: М1 – не меньше 25 % и М2 – меньше 25 %. |

| Высокосернистые (св. 2 % S). По потенциальному содержанию фракций, выкипающих до 3500С: a) Т1 – тип нефти, в которой указанных фракций не меньше 45 %, b) Т2 – 30-44,9 %, c) Т3 – меньше 30 %. | По качеству масел: Подгруппа И1 – с индексом вязкости масел больше 85 Подгруппа И2 – с индексом 40-85. |

Состав нефти

В зависимости от месторождения нефть имеет различный качественный и количественный состав. Так, например, бакинская нефть богата циклопарафинами и сравнительно бедна предельными углеводородами. Значительно больше предельных углеводородов в грозненской и ферганской нефти. Пермская нефть содержит ароматические углеводороды.

Представляя собой жидкость, более легкую, чем вода, нефть разных мест, иногда даже и соседних, различна по многим свойствам: цвету, плотности, летучести, температуры кипения... Однако любая нефть это жидкость почти нерастворимая в воде и по элементарному составу содержащая преимущественно углеводороды с подмесью небольшого количества кислородных, сернистых, азотистых и минеральных соединений, что видно не только по элементарному составу, но и по всем свойствам углеводородов. В бакинской (апшеронской) нефти Марковников и Оглоблин нашли от 86,6 до 87,0% углерода и от 13,1 до 13,4% водорода.

Нефть и способы ее переработки

Истоки современных представлений о происхождении нефти возникли в XVIII – начале XIX века. М. В. Ломоносов заложил гипотезы органического происхождения нефти, объясняя ее образование воздействием “подземного огня” на “окаменелые уголья”, в результате чего, по его мнению, образовывались асфальты, нефти и “каменные масла”. Идея о минеральном происхождении нефти впервые была высказана А. Гумбольдтом в 1805 году.

Добыча нефти

Почти вся добываемая в мире нефть, извлекается посредством буровых скважин, закрепленных стальными трубами высокого давления. Для подъема нефти и сопутствующих ей газа и воды на поверхность скважина имеет герметичную систему подъемных труб, механизмов и арматуры, рассчитанную на работу с давлениями, соизмеримыми с пластовыми. Добыче нефти при помощи буровых скважин предшествовали примитивные способы: сбор ее на поверхности водоемов, обработка песчаника или известняка, пропитанного нефтью, посредством колодцев.

Очистка нефти

Первый завод по очистке нефти был построен в России в 1745 г., в период правления Елизаветы Петровны, на Ухтинском нефтяном промысле. В Петербурге и в Москве тогда пользовались свечами, а в малых городах – лучинами. Но уже тогда во многих церквях горели неугасаемые лампады. В них наливалось гарное масло, которое было не чем иным, как смесью очищенной нефти с растительным маслом. Купец Набатов был единственным поставщиком очищенной нефти для соборов и монастырей.

В конце XVIII столетия была изобретена лампа. С появлением ламп возрос спрос на керосин.

Очистка нефти – удаление из нефтепродуктов нежелательных компонентов, отрицательно влияющих на эксплуатационные свойства топлив и масел.

Химическая очистка производится путем воздействия различных реагентов на удаляемые компоненты очищаемых продуктов. Наиболее простым способом является очистка 92-92% серной кислотой и олеумом, применяемая для удаления непредельных и ароматических углеводородов.

При адсорбционной очистке из нефтепродуктов удаляются непредельные углеводороды, смолы, кислоты и др. адсорбционную очистку осуществляют при контактировании нагретого воздуха с адсорбентами или фильтрацией продукта через зерна адсорбента.

Каталитическая очистка – гидрогенизация в мягких условиях, применяемая для удаления сернистых и азотистых соединений.

Перегонка нефти

Братья Дубинины впервые создали устройство для перегонки нефти. С 1823 г. Дубинины стали вывозить фотоген (керосин) многими тысячами пудов из Моздока внутрь России. Завод Дубининых был очень прост: котел в печке, из котла идет труба через бочку с водой в пустую бочку. Бочка с водой – холодильник, пустая – приемник для керосина.

На современном заводе вместо котла устраивается ложная трубчатая печь. Вместо трубки для конденсации и разделения паров сооружаются огромные ректификационные колонны. А для приёма продуктов перегонки выстраиваются целые городки резервуаров.

Нефть состоит из смеси различных веществ (главным образом углеводородов) и потому не имеет определённой точки кипения. На трубчатках нефть подогревают до 300-325оС. При такой температуре более летучие вещества нефти превращаются в пар.

Печи на нефтеперегонных заводах особые. С виду они похожи на дома без окон. Выкладываются печи из лучшего огнеупорного кирпича. Внутри, вдоль и поперёк, тянутся трубы. Длина труб в печах достигает километра.

Нефтяники нашли способ перегонки нефти без разложения углеводородов.

Крекинг нефтепродуктов.

Выход бензина из нефти можно значительно увеличить (до 65-70 %) путем расщепления углеводородов с длинной цепью, содержащихся, например, в мазуте, на углеводороды с меньшей относительной молекулярной массой. Такой процесс называется крекингом (от англ. Crack- расщеплять).

Крекингом называется процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле.

Крекинг изобрел русский инженер В.Г. Шухов в 1891 г. В 1913 г изобретение Шухова начали применять в Америке. В настоящее время в США 65% всех бензинов получается на крекинг - заводах.

При крекинге нефть подвергается химическим изменениям. Меняется строение углеводородов. В аппаратах крекинг – заводов происходят сложные химические реакции. Эти реакции усиливаются, когда в аппаратуру вводят катализаторы.

Термический крекинг. Расщепление молекул углеводородов протекает при более высокой температуре (470-550 0 С). Процесс протекает медленно, образуются углеводороды с неразветвленной цепью атомов углерода.

В бензине, полученном в результате термического крекинга, наряду с предельными углеводородами, содержится много непредельных углеводородов. Поэтому этот бензин обладает большей детонационной стойкостью, чем бензин прямой перегонки.

В бензине термического крекинга содержится много непредельных углеводородов, которые легко окисляются и полимеризуются. Поэтому этот бензин менее устойчив при хранении. При его сгорании могут засориться различные части двигателя. Для устранения этого вредного действия к такому бензину добавляют окислители.

Каталитический крекинг. Расщепление молекул углеводородов протекает в присутствии катализаторов и при более низкой температуре (450-500 0 С). Главное внимание уделяют бензину. Его стараются получить больше и обязательно лучшего качества. Каталитический крекинг появился именно в результате долголетней, упорной борьбы нефтяников за повышение качества бензина. По сравнению с термическим крекингом процесс протекает значительно быстрее, при этом происходит не только расщепление молекул углеводородов, но и их изомеризация, т.е. образуются углеводороды с разветвленной цепью атомов углеродов.

Бензин каталитического крекинга по сравнению с бензином термического крекинга обладает еще большей детонационной стойкостью , ибо в нем содержатся углеводороды с разветвленной цепью углеродных атомов.

В бензине каталитического крекинга непредельных углеводородов содержится меньше, и поэтому процессы окисления и полимеризации в нем не протекают. Такой бензин более устойчив при хранении.

Риформинг – (от англ. Reforming – переделывать, улучшать) промышленный процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов. При этом молекулы углеводородов в основном не расщепляются, а преобразуются. Сырьем служит бензинолигроиновая фракция нефти.

Перспективы на будущее

В настоящее время нефтехимия дает почти четверть всей химической продукции. Нефть – ценнейшее природное ископаемое, открывшее перед человеком удивительные возможности “химического перевоплощения”. Всего производных нефти насчитывается уже около 3 тысяч.

Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Ее доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растет. Нефть составляет основу топливно-энергетических балансов всех экономически развитых стран.

Продукты, получаемые из нефти, их применение

Из нефти выделяют разнообразные продукты, имеющие большое практическое значение. Вначале от нее отделяют растворенные углеводороды (преимущественно метан). После отгонки летучих углеводородов нефть нагревают. Первыми переходят в газообразное состояние и отгоняются углеводороды с небольшим числом атомов углерода в молекуле, имеющие относительно низкую температуру кипения. С повышением температуры смеси перегоняются углеводороды с более высокой температурой кипения. Таким образом можно собрать отдельные смеси (фракции) нефти. Чаще всего при такой перегонке получают три основные фракции, которые затем подвергаются дальнейшему разделению. Основные фракции нефти следующие:

Фракция, собираемая от 400 до 200 0С, - газолиновая фракция бензинов – содержит углеводороды от С5 Н12 до С1 Н 24 . При дальнейшей перегонке выделенной фракции получают: газолин (от 400 до 700С), бензин (от 700 до 1200 С) – авиационный, автомобильный и т.д.

Лигроиновая фракция , собираемая в пределах от 1500 до 2500 С, содержит углеводороды от С8 Н18 до С14 Н30 . Лигроин применяется как горючее для тракторов.

Керосиновая фракция включает углеводороды от С12 Н26 до С18 Н38 с температурой кипения от 1800 до 300 0С. керосин после очистки используется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов и ракет.

Газойль (выше 275 0 С) – дизельное топливо.

Мазут – остаток от перегонки. Содержит углеводороды с большим числом атомов углерода (до многих десятков) в молекуле. Мазут также разделяют на фракции:

Соляровые масла – дизельное топливо,

Смазочные масла (авиатракторные, авиационные, индустриальные и др.),

Вазелин (основа для косметических средств и лекарств).

Из некоторых сортов нефти получают парафин (для производства спичек, свечей и др.). После отгонки остается гудрон . Его широко применяют в дорожном строительстве.

Задание № 1. Ознакомление с различными видами природных источников углеводородов.

Таблица № 1

| ПИУ | Природный и попутный газы | Нефть | Уголь |

| 1. Агрегатное состояние и состав | | | |

| 2. Запасы | | | |

| 3. Переработка | | | |

| 4. Применение | | | |

Задание № 2. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»

1. Рассмотрите выданную вам коллекцию. Заполните таблицу № 2. Объясните, почему все нефтепродукты (кроме мазута) называют светлыми. Запишите формулы углеводородов, образующих фракции светлых нефтепродуктов. Какие физические процессы лежат в основе их получения?

2. Познакомьтесь со смазочными маслами, получаемыми перегонкой мазута. Какие процессы лежат в основе их получения? Таблица № 2

| Продукты НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ | Свойства (агр. сост., цвет, особенности) | Применение |

| 1. Газ | | |

| 2. Бензин | | |

| 3. Лигроин | | |

| 4. Керосин | | |

| 5. Мазут | | |

| 6. Гудрон | | |

Вопросы для выводов

Дать оценку экологической и экономической эффективности нефти, угля и природного газа как топлива и сырья для хим. промышленности.

Контрольные вопросы

1.какие углеводороды входят в состав нефти, какие в состав газов?

2.Каково происхождение нефти?

3. Какая из главных фракций нефти не поддается перегонке?

Лабораторная работа № 11

Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», восстановление гидроксида меди (II). Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия

Цель работы: закрепить знания о свойствах альдегидов и с помощью качественных реакций распознавать альдегиды среди органических соединений

Оборудование и реактивы: конспект лекций, методические указания по выполнению работы, инструкции по технике безопасности; штатив, спиртовка, спички, пробирки, пробиркодержатель, фарфоровая ступка с пестиком, пипетки, шпатель, химический стакан на 100 мл, раствор гидроксида натрия, раствор сульфата меди, концентрированная серная кислота, водный раствор формальдегида (формалин), аммиачный раствор

Краткие теоретические сведения: Альдегиды – это органические соединения, молекулы которых содержат карбонильную группу СОН, соединённую с атомом водорода и углеводородным радикалом.

Общая формула альдегидов имеет вид RCOH.

Физические свойства. В молекуле альдегида вследствие большой электроотрицательности атома кислорода по сравнению с углеродным атомом связь С =О сильно поляризована за счёт смещения электронной плотности π – связи к кислороду. Альдегиды – полярные вещества с избыточной электронной плотностью на атоме кислорода. Низшие члены ряда альдегидов (формальдегид, уксусный альдегид) растворимы в воде неограниченно. Их температуры кипения ниже, чем у соответствующих спиртов. Это связано с тем, что в молекулах альдегидов в отличие от спиртов нет подвижных атомов водорода и они не образуют ассоциатов за счёт водородных связей. Низшие альдегиды имеют резкий запах , у альдегидов, содержащих от четырёх до шести атомов углерода в цепи, неприятный запах, высшие альдегиды обладают цветочным запахами и применяются в парфюмерии.

Химические свойства альдегидов.

Наличие альдегидной группы в молекуле определяет характерные свойства альдегидов. Наиболее важное их свойство – лёгкое окисление.

В качестве окислителя можно использовать, например, аммиачный раствор оксида серебра (I). В упрощённом виде это процесс можно описать следующими уравнением:

t

R – COH + Аg2О → R – CОOH + 2Аg↓

При осторожном нагревании альдегида с аммиачным раствором оксида серебра (I) на стенках пробирки образуется блестящий налёт металла, поэтому этот опыт получил название реакции «серебряного зеркала». Именно она может служить для обнаружения формальдегида и его гомологов, т.е. являться качественной реакцией на альдегиды.

Окислителем альдегидов может выступать и свежеосаждённый гидроксид меди (II). Окисляя альдегид, Сu2+ восстанавливается до Сu+. Образующийся в ходе реакции гидроксид меди (I) СuОН сразу разлагается на оксид меди (I) красного цвета и воду:

t

R – COH + 2 Сu(ОН)2 → R – CОOH + Сu2О + 2Н2О

Синий творожистый красный мелкокристаллический

Эта реакция, так же как реакция «серебряного зеркала», используется для обнаружения альдегидов.

Реакции присоединения. Так как в состав карбонильной группы входит двойная связь, альдегиды способны вступать в реакции присоединения. Связь С=О полярна, на атоме углерода сосредоточен частичный положительный заряд. Альдегиды вступают в реакции нуклеофильного присоединения. Такие реакции начинаются с взаимодействия атома углерода карбонильной группы с свободной электронной парой нуклефильного реагента (Nu):

С = О + Nu → С

Затем образовавшийся анион присоединяет протон или другой катион:

С +H → С

Альдегиды вступают в реакцию нуклефильного присоединения с гидросульфитом натрия:

ОН

|

СН3 – COH + NaHSO3 → СН3 – С – SO- 3Na+

|

Н

Образующиеся при этом гидросульфитные производные альдегидов при нагревании с минеральными кислотами или содой разлагаются с образованием первоначальных карбонильных соединений.

ОН

| t

СН3 – С – SO- 3Na+ + НСl → СН3 – COH + NaСl + SO2 + Н2О

|

Н