Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Методическая разработка для учебной дисциплины

МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»

Преподаватель И.С. Абовян

«Анализ хоровой партитуры

«Богородице Дево» муз. А. Макора»

2023

План:

Введение. Общие сведения об авторах текста.

Основная часть.

а. Музыкально-теоретический анализ.

б. Вокально-хоровой анализ.

в. Исполнительский анализ.

Заключение. Значение и место хоровой миниатюры «Плачут свечи» в современном хоровом репертуаре.

Список использованной литературы.

Приложение.

Введение. Общие сведения о произведении и его авторах.

Андрей Макор – Молодой словенский композитор, родился в 1987 году. В настоящее время ему 34 года, и он ярко себя проявил в культуре как симфонической, так и хоровой. Лауреат многих премий, международного и локального уровня, которых удостаивался за свои достижения. В России менее известен, чем за рубежом. Окончил музыкальную академию в Любляне по специальности «преподавание музыки», «сольное пение» и «музыкальная композиция». Также получил премию Прешерена для студентов Люблянского университета (Словения). Андрей продолжил обучение в магистратуре музыкальной композиции в классе Джованни Бонато в консерватории музыки Чезаре Поллини в Падуе (Италия). В июле 2017 года Макор окончил магистратуру с отличием. Его сочинения были опубликованы в нескольких сборниках под редакцией Карус-Верлага, Шотта, Аструма и Номоса.

В 2014 году Андрей получил 3-ю премию на международном конкурсе композиторов им. Гвидо д’Ареццо, а в сентябре 2016 года 1-ю премию. В августе 2015 года пьеса Макора под названием «Paisaje» была выбрана BBC London в качестве части официального репертуара певцов BBC. В апреле 2016 года Андрей стал финалистом Международного конкурса молодых композитором- «Chorus Austin» в Техасе (США). В мае 2016 года он стал получил 1-ю премию на международном конкурсе композиторов- «al Masnou» в Барселоне. В феврале 2017 года Андрей получил 2-ю премию на международном конкурсе композиторов «Musica Sarka Nova 2017» в Кельне. В апреле 2017 г. Макор получил 3-ю премию на международном конкурсе композиторов «Via Nova» (категория: музыка для оркестра) в рамках

организации 18-го Веймарского Весеннего фестиваля современной музыки 2017 года за свою композицию «шум тишины» для оркестра. В июле 2017 года на Международном хоровом конкурсе «Spittal an der Drau» композиция Андрея «Omnia sol temperat» была обязательной композицией конкурса. Композиция Макора «Angelus ad pastores ait» была выбрана для официальной программы на Всемирных днях музыки ISCM 2017 в Ванкувере и исполнена Ванкуверским Камерным хором. В марте 2018 года Андрей получил 2-ю премию премию на международном конкурсе композиторов LEF-London Ear Festival of contemporary music за композицию «Silence». В июне 2018 в Лондоне певцы Би-Би-Си премьерно исполнили композицию Макора «Kyrie», которая была заказана BBC. Как композитор он работает с певцами Би-би-си (Великобритания), Дженаерским филармоническим оркестром (Германия), камерным хором Ванкувера (Канада), камерной филармонией Витольда Лутославского в Ломже (Польша), певцами BYU(США), артистами Солт- Лейк-сити (США), Словенским филармоническим хором (США), Берлинским хором Нойера (Германия) и другими. Его произведения исполнялись по всей Европе, в Великобритании, Ирландии, Шотландии, Японии, России, Филиппинах, Аргентине, Кубе, США и так далее.

Идея создания цикла «Три духовных хора» возникла в 2014 году, когда Академический хор приморского университета, под руководством дирижера Амброша Чопи возглавил проект «Православное наследие композиторов Приморья»

«Так я сочинил «Отче наш», вдохновленный сочинением Николая Кедрова на те же стихи. Позже я написал «Богородице Дево», которое можно узнать по его характерным ритмике и метрике, и «Тебе поем», которое берет свое начало в старом болгарском православном песнопении. Все три композиции были объединены в единый цикл в 2015 году. Я посветил «Три православных гимна» Амброшу Чопи и Камерному хору KGBL» - говорит в интервью композитор.

Амброш Чопи - композитор, педагог, художественный руководитель и дирижёр, музыкальный мотиватор и организатор, лауреат государственных и международных наград за особый вклад в развитие хоровой музыки.

Окончил Высшую школу музыки и балета и Академию музыки в Любляне. За свои выдающиеся успехи во время учебы получил Премию молодых музыкантов, а в 1997 году Прешерскую премию Люблянского университета и Муниципальную премию Бовец. Еще в студенческие годы Амброш Чопи основал Камерный хор «Искра Бовец» (1992), которым он руководил с большим успехом в течение десяти лет. С 1998 года он был дирижером камерного хора «Нова Горица» и смешанного хора «Обала Копер», а с 2004 года - дирижером Академического хора Приморского университета. С 1999 года Амброш Чопи руководит камерным хором консерватории Любляны и академического хора Приморского университета, входящих в число лучших Словенских хоровых ансамблей.

Будучи молодым композитором, он призывал своих учеников к созданию хоровой музыки и со временем стал наставником самого молодого поколения композиторов Словении (среди которых и Андрей Макор). Его оригинальные произведения, записанные в четырех дисках, регулярно исполняются на сценах по всему миру, произведения изданы в таких издательствах как ASTRUM, DSS, Sulasol.

Чопи руководил многими словенскими хорами и добился завидных результатов на домашних конкурсах (15 золотых медалей) и на международных (26 первых мест).

Амброш Чопи регулярно приглашался в качестве экспертного жюри и лектор на различные международные хоровые конкурсы и музыкальные мероприятия.

Анализ литературного текста.

Текст произведения представляет собой молитву, которая обращена к Борогодице:

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших.

Дева Мария появилась на свет более двух тысяч лет назад чудесным образом. Ее родители Иоаким и Анна были добры и милосердны, но у них не было детей. Горячо молясь и прося милости и прощения, они испросили у Бога даровать им дитя и поклялись, что с 3-х лет отдадут ребенка в храм на воспитание. Господь даровал им Марию, когда они были уже старыми, потеряв всякую надежду. При рождении Марии Анне возвестили, что ею – Марией – дастся спасение всему миру. Когда девочке исполнились три года, родители привели её в храм и как только она вошла в храм, он озарился божественным светом, как будто предрекая ей особую судьбу. Спустя много лет Архангел Гавриил принес Марии благую весть о том, что избрана она между женами, и от нее воплотиться Сын Божий. Ангел сказал ей такие слова

«Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших».

Господь выбрал Марию за её чистоту и непорочность, за кроткий нрав, долготерпение и святость. Это произошло более двух тысяч лет назад. С этого времени православные верующие празднуют светлый праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Именно эту молитву воплощает Андрей Макор. Это музыкальное прочтение молитвы.

Основная часть.

а. Музыкально-теоретический анализ.

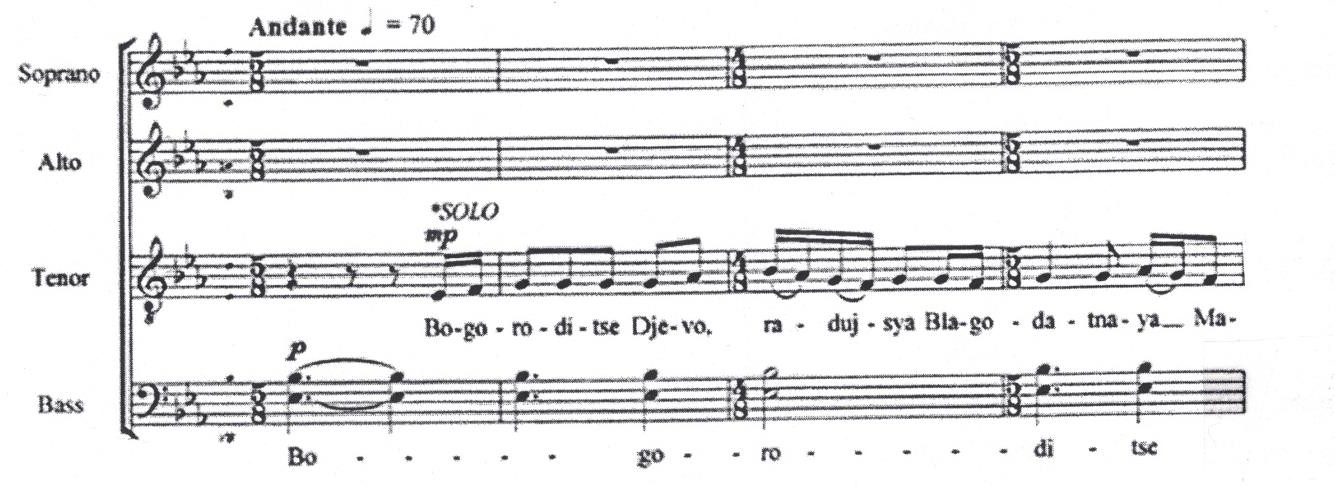

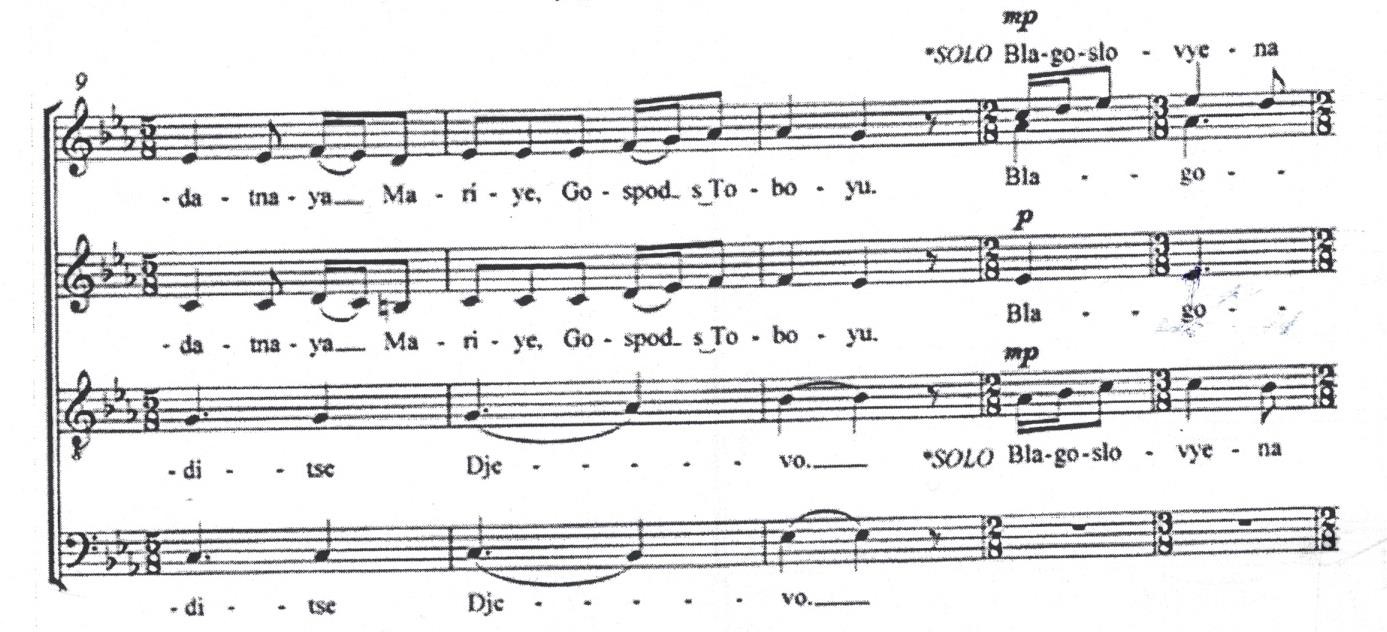

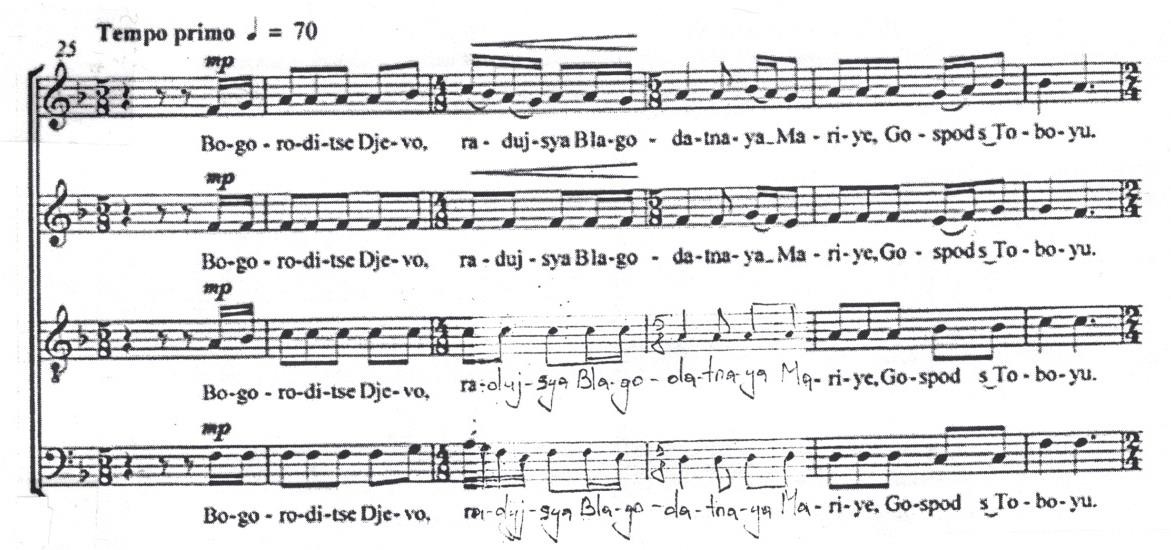

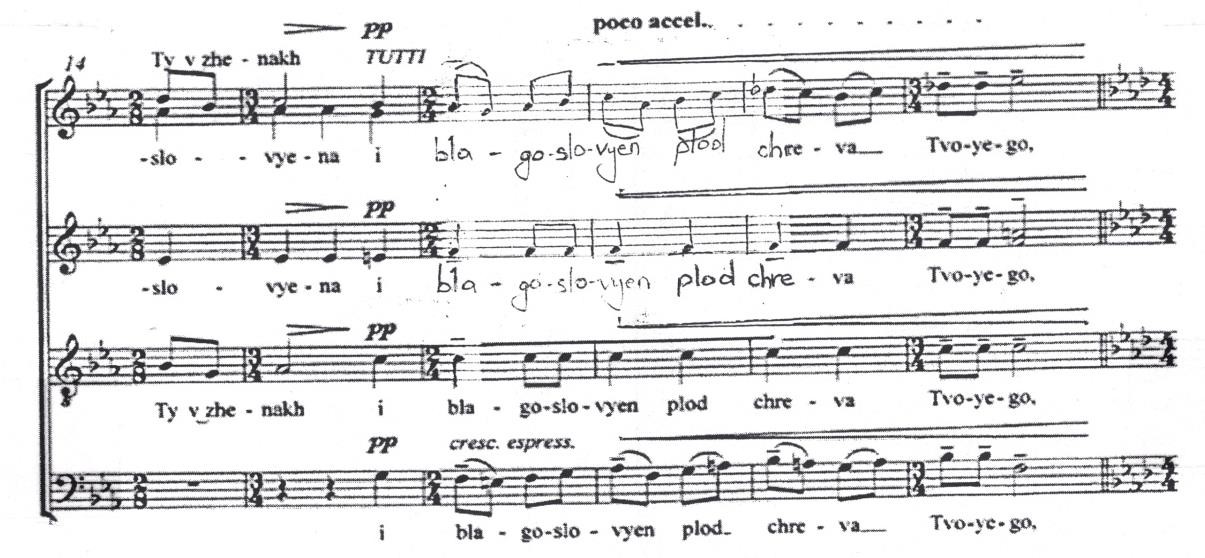

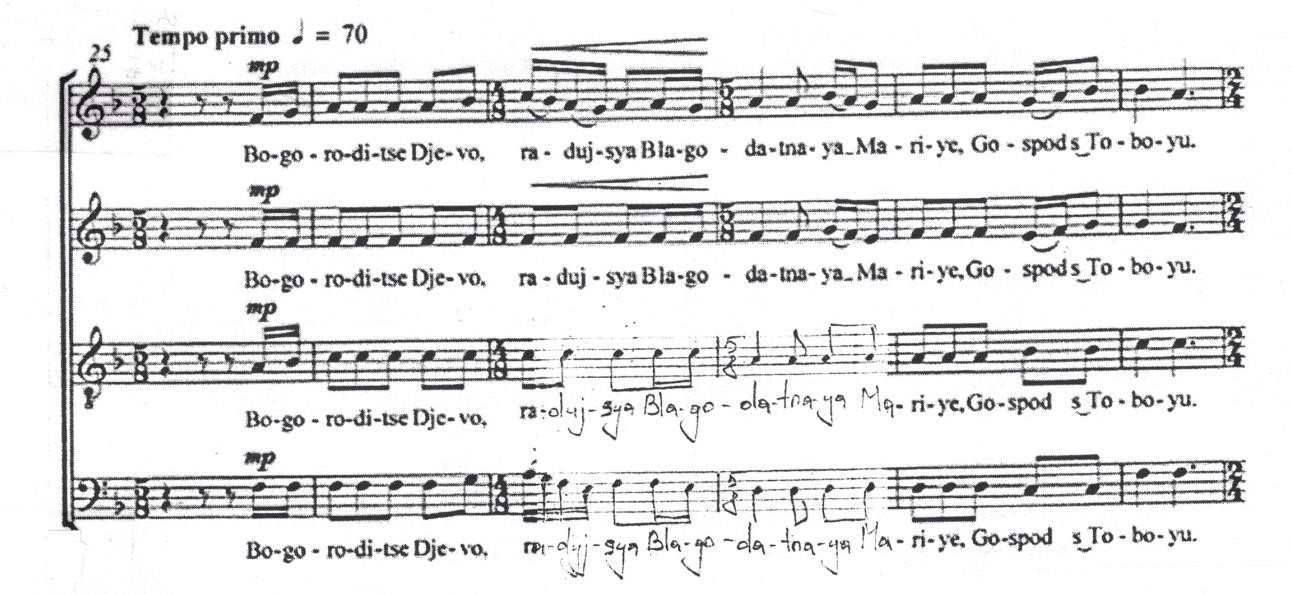

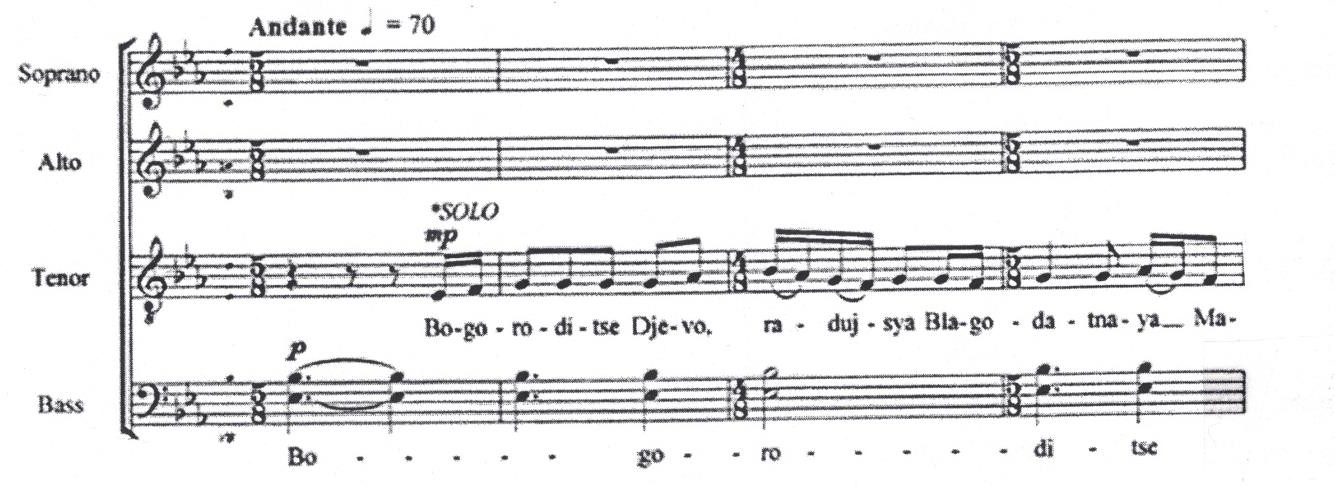

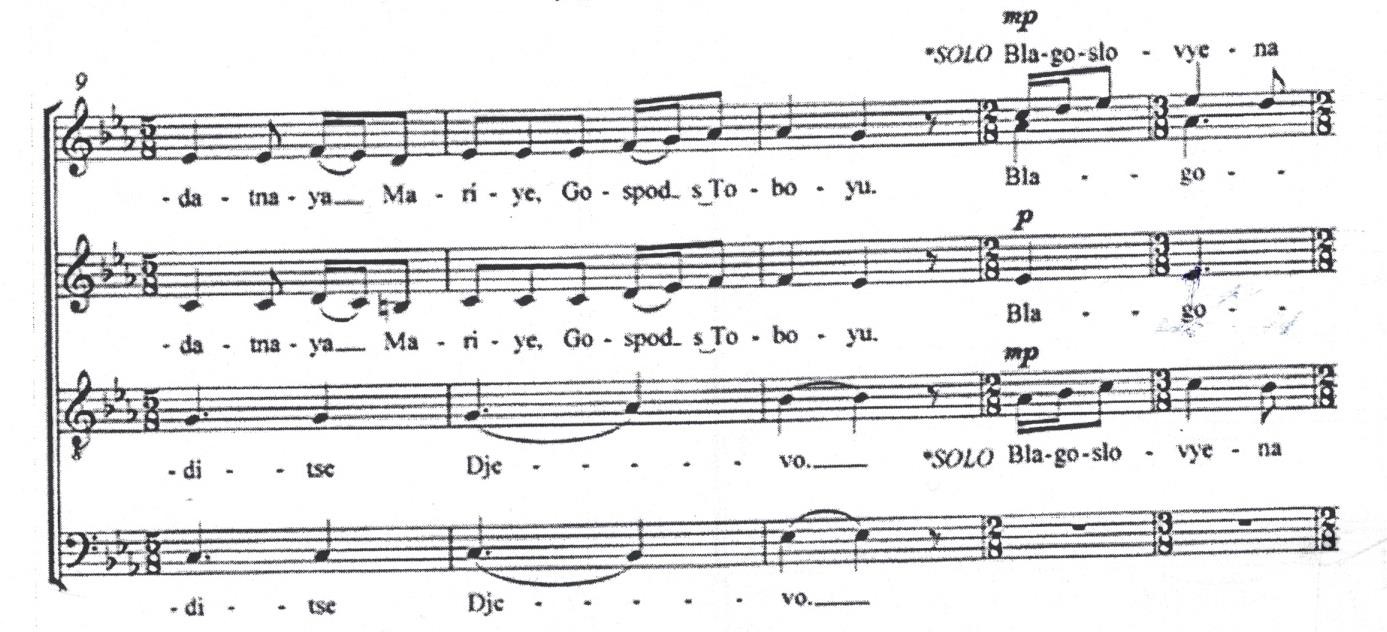

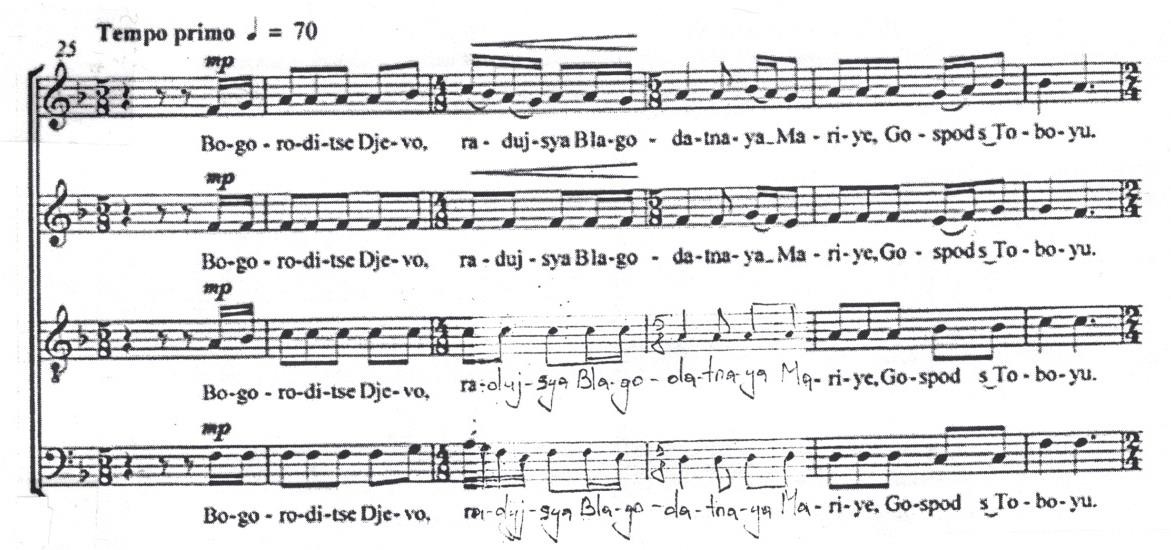

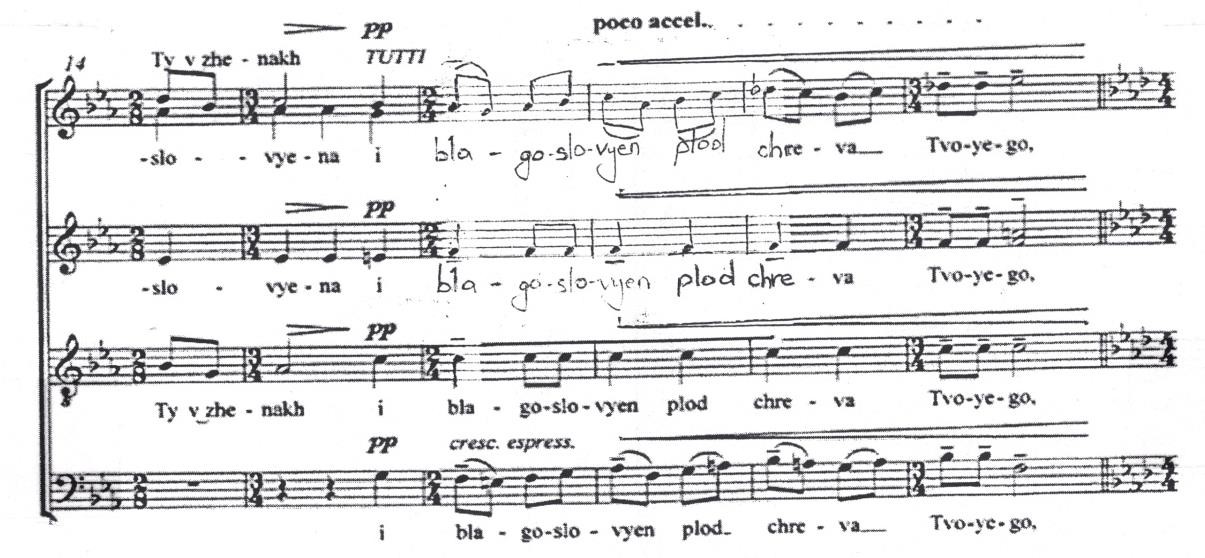

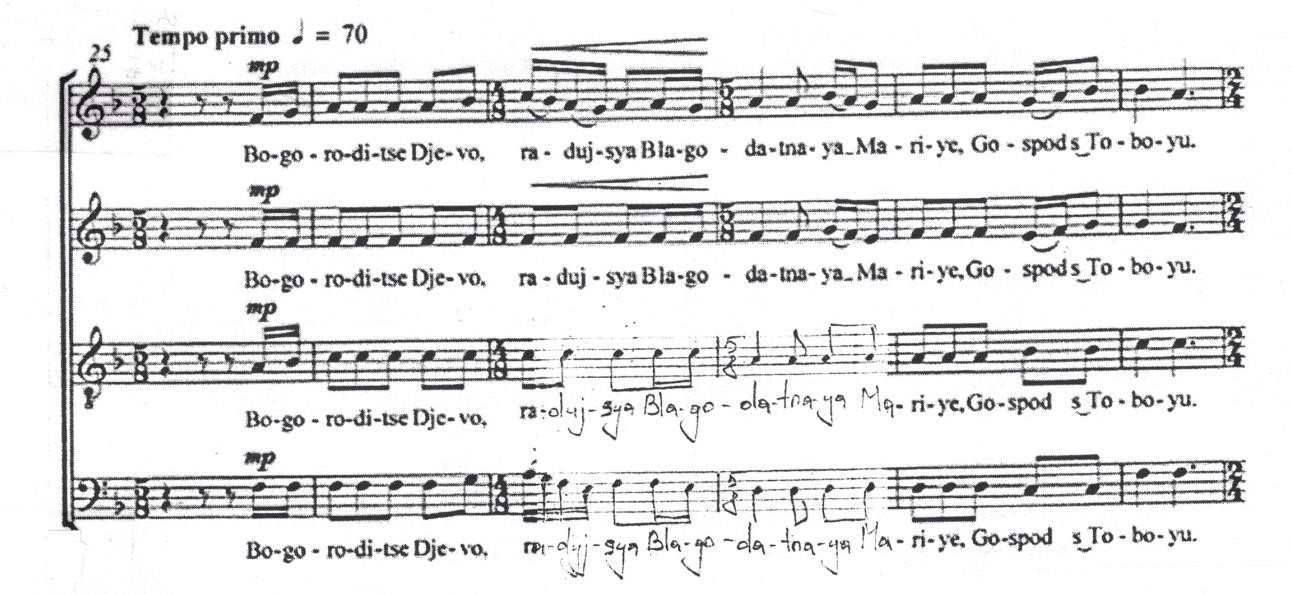

Паритура хора «Богородице Дево» написана в жанре хоровой миниатюры. Форма произведения простая трехчастная репризная (A+B+A1). При этом изложение тяготеет к строфичности, поскольку реприза не буквально повторяет 1-й раздел, а видоизменяется в соответствии с изменениями в тексте. В целом можно сказать, что каждая строфа текста звучит по-новому, хотя при этом сохраняются общие мелодико-ритмические особенности.

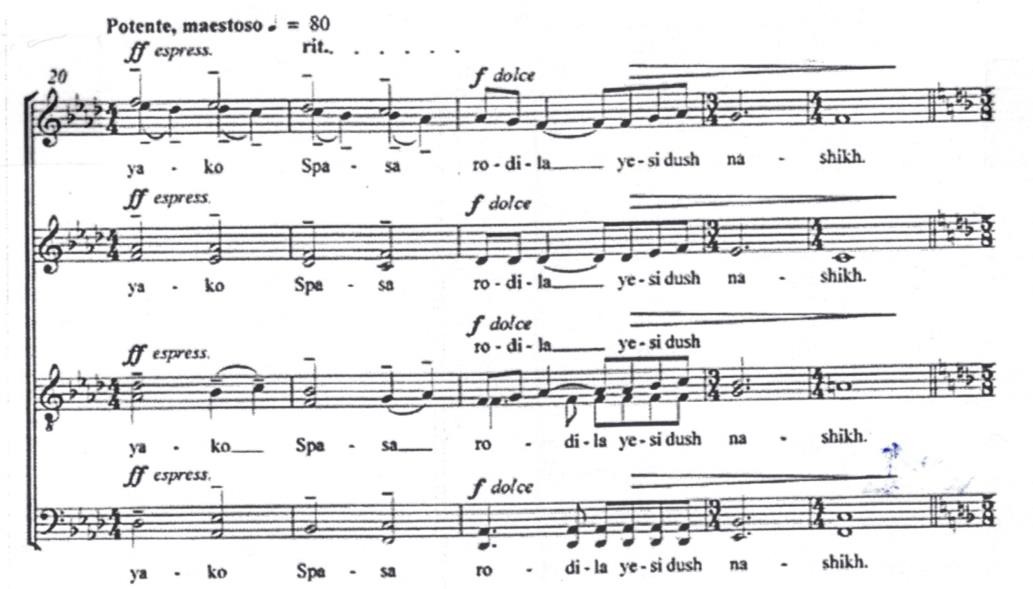

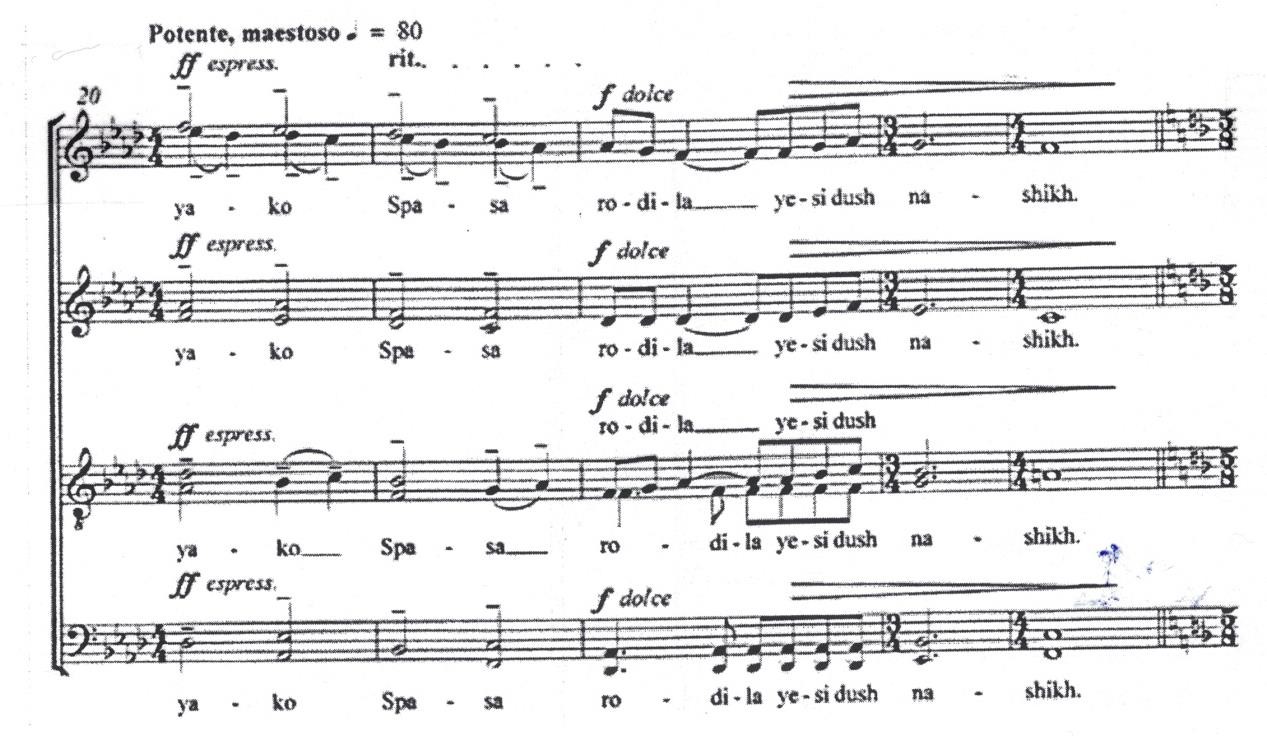

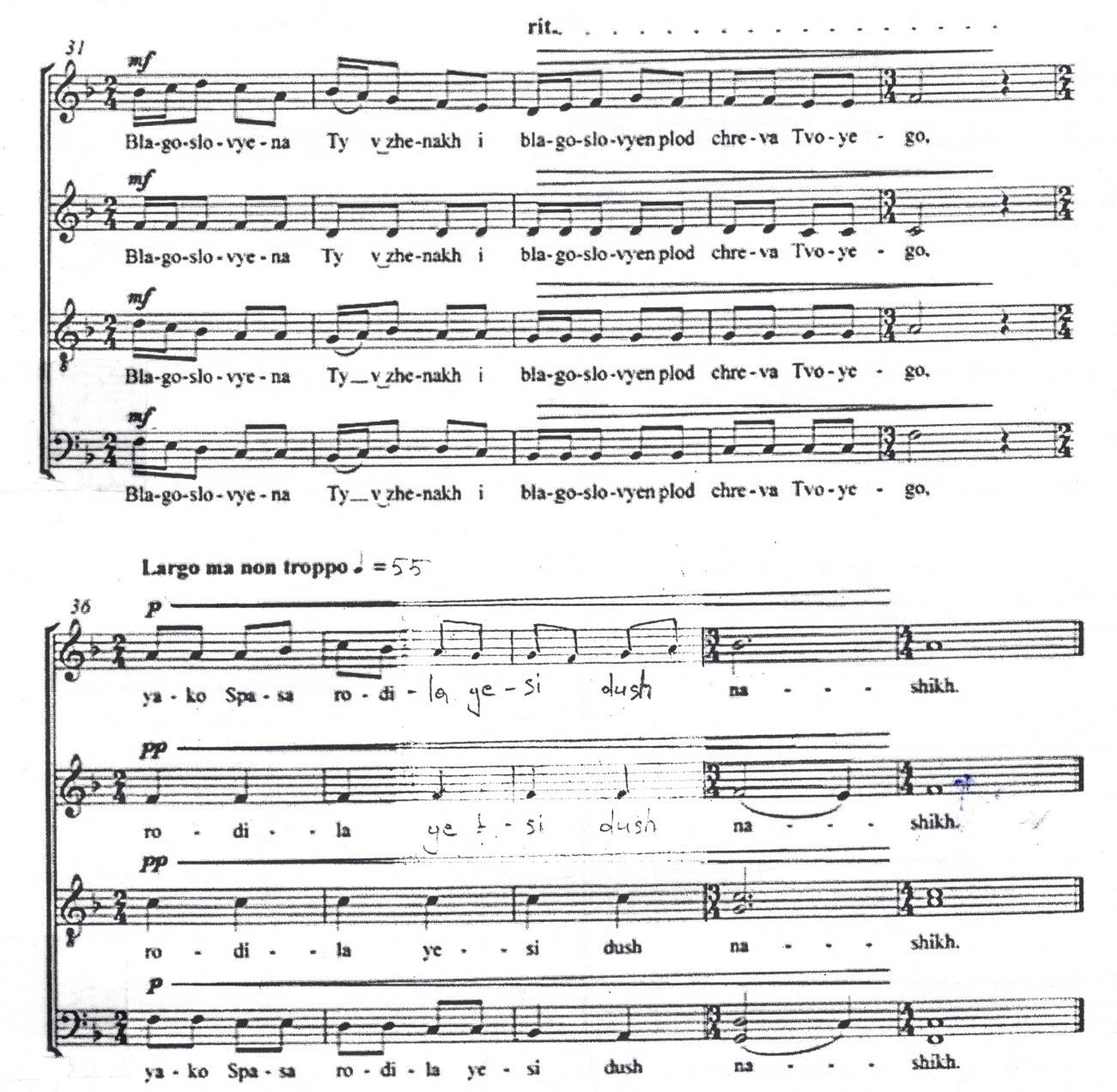

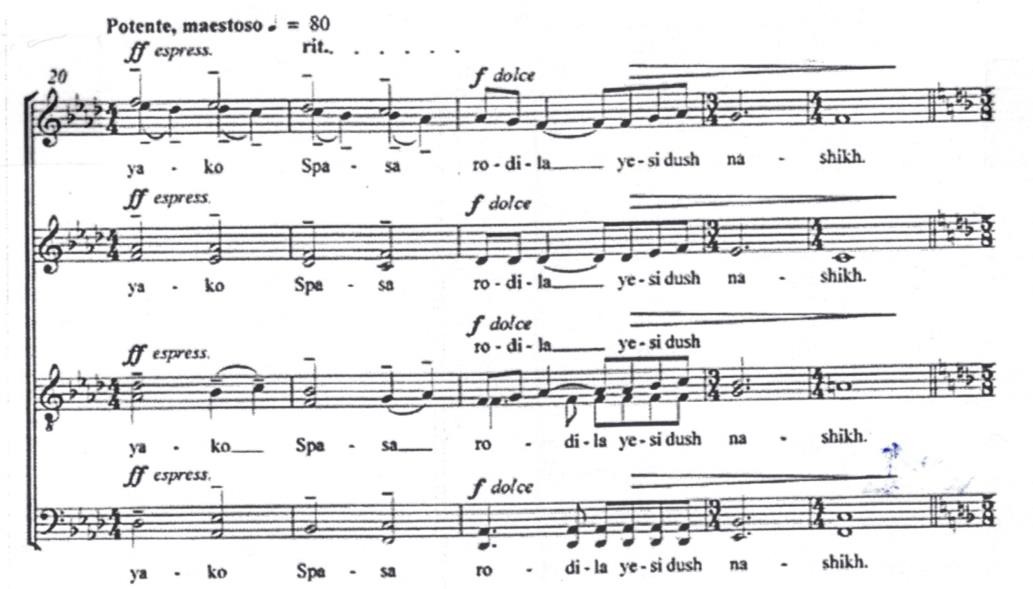

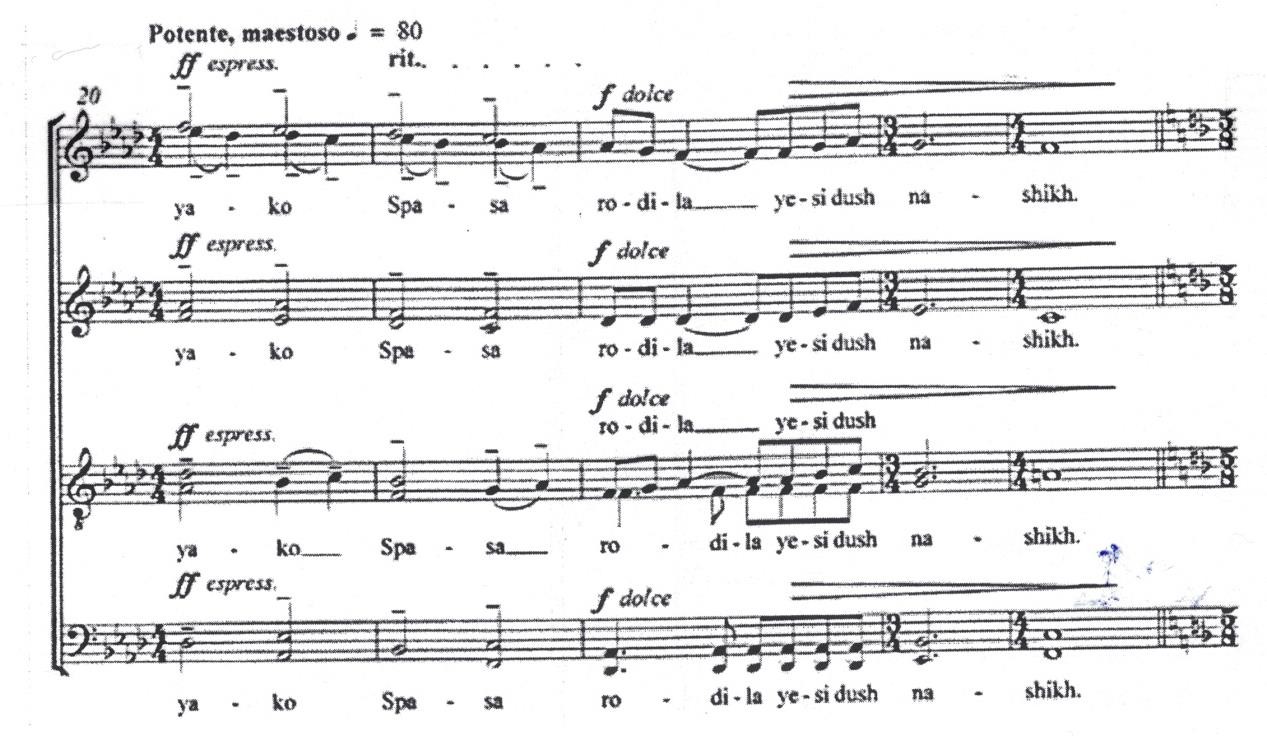

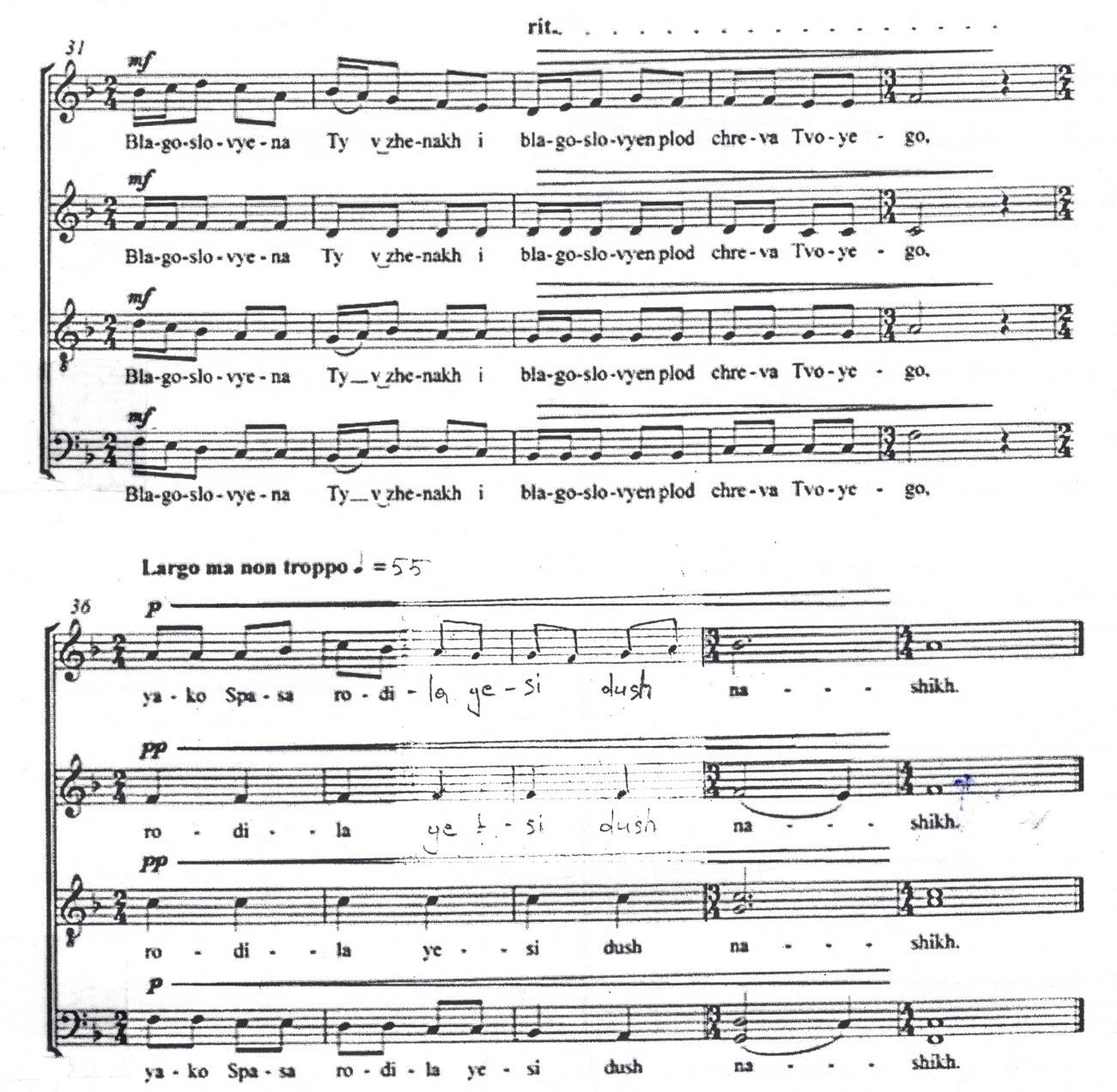

Заключительная строка «Яко Спаса родила еси душ наших» звучит как кода всего произведения, о чем свидетельствует темповое, ритмическое и динамическое изменение музыкального языка.

Основной принцип голосоведения – плавное, поступенное движение мелодии, имитирующее молитвенную речитацию, где гармонические пласты подчинены развитию мелодии. Такой принцип передачи содержания достоверно передаёт атмосферу духовно-молитвенного состояния. Движение голосов в основном поступенное. Исключения можно встретить в партии баса, отвечающего за гармоническую функцию, где есть скачки на кварту (т. 20-21) и квинту (т. 39-40), а так же в парии тенора на квинту (т.20-21) и кварту (т. 39- 40). Иногда, в партиях мужского хора встречаются фрагменты, где голоса звучат на выдержанном тоне. Этот приём изложения имитирует духовное пение на «исон». Например, в парии басов (т. 1-6), басов и теноров (т. 7-11).

В 15-19 тактах есть сложное хроматизированное голосоведение в партии басов.

Ладотональный план партитуры непрост. Произведение начинается в тональности Es-dur,

после в 6 такте (TUTTI) происходит отклонение в с-moll.

А в 12 такте появляется проведение сольной группы в As-dur.

В 20 такте (Potente, maestoso) отклонение в Des-dur, но данная тональность появляется ненадолго и уже в конце фразы возникает F-dur.

Последняя часть произведения начинается в F-dur, в 28 такте присутствует небольшое отклонение в параллельный d-moll с последующим возвращением в F-dur и закреплением в этой тональности

Гармонический язык в произведении разнообразный. Некоторые фрагменты не вызывают затруднений, поскольку опираются на ясные, тонально устойчивые созвучия (т 1-11). Гармония подчинена мелодическому развитию. Но постепенно возникают фактурные изменения, которые приводят к кульминации всего произведения. Кульминационный раздел (т. 20-24), в отличие от вступительного и завершающего, изложен в виде вертикального гармонического письма. Здесь, несмотря на то, что каждый голос сохраняет плавное мелодическое начало, происходит опора на гармонию. Такой принцип изложения выделяет данный фрагмент и позволяет ему звучать особенно торж7ественно, выразительно, истово. К этому разделу применим термин

Гармонический язык в произведении разнообразный. Некоторые фрагменты не вызывают затруднений, поскольку опираются на ясные, тонально устойчивые созвучия (т 1-11). Гармония подчинена мелодическому развитию. Но постепенно возникают фактурные изменения, которые приводят к кульминации всего произведения. Кульминационный раздел (т. 20-24), в отличие от вступительного и завершающего, изложен в виде вертикального гармонического письма. Здесь, несмотря на то, что каждый голос сохраняет плавное мелодическое начало, происходит опора на гармонию. Такой принцип изложения выделяет данный фрагмент и позволяет ему звучать особенно торж7ественно, выразительно, истово. К этому разделу применим термин

«поющая гармония», поскольку певучесть каждого голоса позволяет звучать партитуре как единому, насыщенному мелодизацией инструменту.

В данном произведении композитор использует смешанный тип фактуры - сочетание гомофонно-гармонического письма и подголосочности. Такой подход продиктован жанровой спецификой хора.

Ритмические структуры не сложные, но в сочетании с частой сменой размеров и несимметричным метром они создают трудности для исполнения.

Первый темп произведения – Andante (не торопясь, спокойно). В целом, произведение звучит размеренно, темпы меняются настолько, насколько это необходимо для лучшего раскрытия смысла.

В 17 такте появляется изменение темпа – poco accelerando (постепенно ускоряя). Совместно со стремительным изменением динамики от пианиссмо до фортиссимо этот такт готовит яркое «сочное» звучание хора в кульминации.

В результате, о темпоритме в данном произведении можно сказать, что он чрезвычайно разнообразен. И размер, и темп, и ритмические «формулы» музыкального языка настолько изобретательны, что при исполнении создают впечатление живой человеческой речи.

Динамика произведения включает в себя широкий спектр звучности от пианиссимо до фортиссимо. По большей части динамическое развёртывание происходит постепенно. Но есть один момент, который может представлять собой исключение из общего правила. После окончания первой части (экспозиции), которая завершается в нюансе меццо-форте, вступление ансамбля солистов должно прозвучать неожиданно очень тихо. Учитывая дальнейшее интенсивное динамическое развитие, 12 такт можно трактовать как отправную точку для выхода хоровой звучности на кульминацию. В заключительном разделе хора преобладают гибкие, подвижные нюансы, аналогичные тем, которые имели место в экспозиции. Небольшое динамическое расширение в завершении произведения (т. 36-40) подчеркивает утверждающий, светлый торжественный смысл канонического текста.

б. Вокально-хоровой анализ.

Произведение А. Макора «Богородице дево…» написано для полного смешанного четырёхголосного хора с наличием divisi во всех хоровых партиях.

Общехоровой диапазон включает в себя звуки от ре большой октавы до фа второй октавы. При этом:

Диапазон первых сопрано: до первой октавы – фа второй октавы

Диапазон вторых сопрано: до первой октавы – ми бемоль второй октавы 3)Диапазон первых альтов: си малой октавы – ля первой октавы

Диапазон вторых альтов: си малой октавы – фа первой октавы

Диапазон первых теноров: ми бемоль малой октавы – ре первой октавы. 6)Диапазон вторых теноров: ми бемоль малой октавы – до первой октавы 7)Диапазон баритонов (первых басов): си бемоль большой октавы – си бемоль малой октавы

8)Диапазон басов: ре большой октавы – си бемоль малой октавы.

Можно сделать вывод, что диапазоны крайних голосов (1 сопрано и 2 бас) достаточно обширны (приблизительно 1,5 октавы. Диапазоны партий 2 сопрано и 1 баса – относительно велики (децима и октава). Диапазоны средних голосов невелики – менее октавы.

Общий диапазон хора – более 3-х октав (ре большой октавы – фа второй октавы).

В соответствии с этими данными можно сделать вывод об удобстве тесситурного положения голосов. Очевидно, что тесситура во всех партиях преимущественно удобная, приближенная естественной разговорной (примарной) голосовой зоне. Наиболее напряженным моментом, выходящим в направление высокой тесситуры является момент кульминации.

Но в этом разделе, положение голосов, тем не менее, не выходит за рамки рабочего диапазона. Зона низких звуков так же ограничена. Басы звучат в европейской, «лёгкой» манере и не утяжеляют звучания хоровой вертикали.

При этом, всё же, вокальная нагрузка на голоса достаточно интенсивна, поскольку в звучание вовлечены разные голосовые регистры, а мелодизация

всех без исключения голосов, ставит перед исполнителями задачу сохранения единой вокальной позиции и выровненной звуковой манеры.

Особого внимания при исполнении произведения требуют вопросы хорового дыхания, поскольку оно является тем энергетическим ресурсом, от которого зависит всё дальнейшее звучание. Певцам необходимо мастерски владеть всеми видами певческого дыхания и уметь комплексно применять навыки.

Во многих случаях необходимо использовать цепное дыхание, это касается протяжённых развёрнутых фраз (15 – 24 т., 25-35 т.,). В отдельных случаях должно быть отработано единое общее дыхание, как правило это совпадает с хоровыми паузами (35 т.).

Атака звука в преобладающем большинстве случаев – мягкая, обусловленная требованиями духовного пения. Но в кульминационном фрагменте (20 т.) во время проведения темы на tenuto, потребуется твёрдая атака и активная подача дыхания.

Характер звука и тембральные краски в произведении чрезвычайно разнообразные. Начало партитуры требует мягкого, тёплого, «материнского» звучания, но в тоже время эта краска должна быть светлой, а прикосновение к звуку хоть и активным, но «лёгким». Очень украшает партитуру чередование сольного фрагмента и звучания хора tutti (12-16 т.). В данном эпизоде хоровая краска должна постепенно обретать яркость, особую выразительность и экспрессию, которые постепенно приведут к торжественному, праздничному моменту общей кульминации. Необходимо отметить, что в данном произведении исключено статичное, единообразное звучание. Звук постоянно перетекает из одного состояния в другое и в 22-24 тактах возникает более нежная, просветлённая звучность, которая и далее, в репризе, продолжает дальнейшее трансформирование и переход в лёгкое – «ангельское» звучание. Такая «текучесть» звука требует от певцов мастерского владения всем певческим техническим арсеналом и высокого исполнительского профессионализма.

Приёмы звуковедения, или, иначе говоря, звуковой артикуляции так же достаточно разнообразны. Основной приём ведения звука это – legato, но в 16- 21 тактах активизация изложения выводит подачу звука на уровень tenuto. Необходимо отметить, что этот фрагмент должен быть исполнен именно певучим, активным звуком, не переходящим в marcato.

Обращает на себя внимание хоровая «оркестровка» партитуры – чередование фрагментов solo и tutti, использование divizi в кульминации или в начале в партии басов и др. Эти приёмы создают интересные колористические эффекты и позволяют каждой строке произведения звучать по-новому.

Большое внимание, при исполнении произведения, должно быть посвящено вопросам подачи литературного текста. Поскольку словесная основа имеет канонический характер, чрезвычайно важно отработать все детали произношения, особенно в тех фрагментах, где хор звучит на piano. Тихая звучность не должна спровоцировать вялость и неразборчивость текста.

В партитуре хора «Богородице Дево» имеет место интересный модуляционный план: Es – As – F. Кроме того гармонический и мелодический язык, в особенности среднего раздела, очень непрост. По этой причине пристальное внимание следует уделить вопросам хорового строя.

Поскольку существует два понятия строя: мелодический (горизонтальный) и гармонический (вертикальный), строй одной партии или хорового унисона и чистота интонирования аккордов, исполняемых гармонически, то необходимо рассмотреть вопросы строя в этом двояком понимании. Оба вида строя необходимо выверять в параллельном режиме, по фрагментам. Ощутить устойчивость и точную достоверность звучания каждой партии можно только после того как они прозвучат совместно, выявив свою общую тонально- гармоническую окраску. Слуховую трудность может представлять хоровая педаль, которая в том или ином виде, в разной тембральной подаче, присутствует на протяжении всей партитуры (Б – 1-6 т.; Б+Т – 7-11 т.; 2С+А – 12-15 т.; А+Т – 16-19 т., 26-28 т., 36-39 т.). Интонационно непростыми моментами являются хроматические ходы в кульминационном разделе в партиях басов, сопрано, а так же скачки в партии баса, дающие гармоническую устойчивость всему хору.

В целом в работе над строем важно понимать, что общая чистота звучания зависит от энергетики, с которой пропевается каждая фраза. Хорошее ощущение внутридолевой пульсации, стремление петь выразительно фразируя, гибкое владение ровным звучанием голоса во всех регистрах, при разном динамическом нюансе, на хорошей опоре – это то, что позволит партитуре звучать стройно, интонационно и гармоничкски ясно.

Важнейшая часть работы над хоровой звучностью это вопросы ансамбля во всех его разновидностях.

В отношении динамики важно добиваться равновесия звучности, особенно в нюансе piano. В основном в произведении есть возможность опираться на естественный тип ансамбля, поскольку голоса звучат в удобных регистрах. Но при этом важно понимать, что звучание должно быть дифференцированным, так как необходимо обеспечивать отчетливость мелодии на фоне выдержанных голосов («рельеф и фон»). Особенно важно отслеживать это там, где тесситурно мелодия может звучать «глуховато» (7-9 т. С+А), или там где она звучит не только в верхнем голосе (12-15 т.; 16-25 т. – мелодическое двухголосие).

В произведении имеют место как подвижные, так и не подвижные (20-21 т., 24-25 т., 35-36 т.) нюансы. Важно выработать у хора умение и постепенного развития или филирования звука без «рывков» и сохранение энергетики в моменты пауз, чтобы вступить после них на том же нюансе. Все это вплотную связано с профессиональным владением подачей певческого дыхания.

В работе над произведением важно обеспечить тембровую слитность, которая отрабатывается постепенно: вначале при пении отдельных звуков на определенные слоги в зависимости от задачи, которую ставит дирижер, потом следует работать над тембровым ансамблем непосредственно в произведении. Работа над тембром должна строиться на выявлении тембровых особенностей каждой партии, учитывая их слитность внутри.

«Богородице Дево» – духовное произведение. Оно исполняется мягким, прикрытым, певучим звуком. Исключением является только фрагмент кульминации (20-22 т.), где звучание обретает мощь, яркость и силу, тем не менее, сохраняя свою певучесть. Хоровые партии должны быть максимально сближены по тембру. Можно предложить хору исполнить произведение на слоги «лё», «ю» - это придаст звучанию матовость, округлость. Гласные должны исполняться в единой певческой позиции.

Необходимо вырабатывать и другие виды хорового ансамблирования: темповое, метро-ритмическое, дикционно-орфоэпическое, штриховое.

Произведение перенасыщено трудностями, касающимися темпоритма. Главное, для получения четко сформулированных музыкальных мыслей, это опора на внутридолевую пульсацию и правильное ощущение темпа. Отрабатывая временное исполнение текста можно использовать различные приемы работы, такие как речитация с текстом без пения, пульсация в длинных нотах восьмыми длительностями.

Правильное ощущение и передача темпоритма тесно соприкасаются с навыком произношения и отчётливой дикции. Манера подачи текста должна быть близкой, легкой, отчетливой, Исключение – кульминационный фрагмент, где подача текста более крупная. Важно так же не забывать, что в силу духовной специфики жанра орфоэпической особенностью становится произношение текста в соответствии с его написанием, как принято в духовной музыке.

в. Исполнительский анализ.

Главной исполнительской задачей данного произведения является эмоциональная передача смысла текста известной молитвы. Задача дирижёра выстроить композицию партитуры так, чтобы каждое слово проникло в сердце слушателя. Главное в этом произведении сама молитва, которая должна быть тонко омузыкалена в соответствии с авторским замыслом.

Основным исполнительским принципом должна стать непрерывность музыкально-смыслового развития внутри каждого раздела формы. Сама форма представляется как икона Богородицы, где крайние части это, обрамление, напоминающее ризу на иконе, а середина – повествование о земном подвиге Святой Девы. В результате такого осмысления все произведение обретает цельность и завершённость.

Очень важно осознание значения каждого периода музыкальной формы и его роли в построении целого. Первое проведение темы ансамблем мужских голосов является как бы погружением в атмосферу храма и спокойной молитвы. Повторное проведение темы в хоре вносит тембровый контраст.

Следующий фрагмент текста – «…благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила, еси душ наших», звучит невероятно разнообразно, разнопланово и выстроен, как уже говорилось, по принципу непрерывного развития: от легкой, прозрачной звучности (ансамбль солистов без баса) до мощного, «органного» звучания хора tutti. Заключительный раздел вновь возвращает слушателя к облику Богородицы, к нежному лиричному звучанию, которое в финале звучит светло, мажорно, утверждающе. Таким образом, третья часть играет роль «арки», придающей произведению монолитность.

Средства выразительности каждого раздела способствуют максимально тонкой и точной передаче образно смысловых характеристик, раскрывающих значение каждого слова молитвы.

Дирижер должен донести смысл произведения до слушателя и выразительным жестом передать характер музыки. Исполнение произведения должно соответствовать общей эмоциональной окраске – легкой, возвышенной, приподнятой и в тоже время молитвенной, прочувствованной и сокровенной. Очень сильным средством выразительности являются темп и фразировка, логическое построение каждой фразы.

Для каждого раздела здесь определена так называемая темповая зона, в пределах которой содержание сочинения и характер музыки раскрываются наилучшим образом. В целом темп в произведении средний, умеренный, это

говорит о сдержанности, сосредоточенности и размеренности, что соответствует духовной направленности произведения.

С самого начала произведения задаётся единая темповая линия. Это способствует объединению произведения в монолитное целое. Равномерная метрическая пульсация является как бы непрерывной канвой, по которой вышивается разнообразный ритмический рисунок.

Ритмическая организация мелодии также оказывает влияние на темп. Шарль Мюнш в своей книге «Я — дирижер» призывает исполнителей следовать отличному совету Ф. Крейслера: «Там, где ноты долгие и их мало, темп не замедляйте, а там, где много коротких нот, не спешите». Это выражение в полной мере применимо к произведению А. Макора.

В момент подхода к кульминации (с 16 такта) композитор не сдерживает темп, и даже наоборот пишет для исполнителя «poco accel.» Это сочетание может восприниматься как стремительный подъем, как раскачка, размах перед самой кульминацией. Нарастание темпа к кульминации, спад к концу построения образуют агогическую волну. В произведении «Богородице Дево» она развивается параллельно с динамическими подъемами и спадами и способствует созданию относительно рельефной яркой музыкальной мысли. В третьей части произведения происходит возврат к первоначальному темпу, также в ней можно увидеть повтор, как темы, так и ритмического рисунка, но уже всем хором, а не SOLO как вначале произведения.

Завершается произведение в более медленном и протяжном темпе, это сочетается с заключительными кадансовыми оборотами (с 36 такта). А появление такого темпа в сочетании с crescendo воспринимается как подчеркнутое, торжественное заключение музыкальной мысли.

Не стоит забывать и про акустические особенности во время исполнения произведения. Данное произведение является молитвой и может исполняться не тольков концертном зале, но и за богослужением. В этом случае дирижеру следует брать более медленные темпы во избежание звуковых наложений. В

этом произведении вопрос дирижёрской агогики требует большого внимания и проработки.

Ответственные моменты:

а после (с 25 такта) возвращается первоначальный темп (Tempo primo).

Подходя к концу произведения, встречается ritenuto (33-35 такты) и окончание произведения происходит в измененном, более медленном темпе – Largo ma non troppo (не слишком широко).

Одним

Одним

из важнейших орудий в руках музыканта-исполнителя является динамика. Часто в исполнительской практике мы сталкиваемся с увеличением силы звука при движении мелодии вверх, например с 16 такта в момент подхода к кульминации и самой кульминации произведения. Выразительность этого приема обусловлена восприятием восходящего движения и восходящей динамики как нарастания экспрессии, эмоционального подъема. В момент самой кульминации композитор требует от музыкантов-исполнителей fortissimo, что в свою очередь ассоциируется с увеличением массивности, тяжести, монументальности и колокольности в нашем случае. А убывание динамики, например после пика кульминации, в сочетании с нисходящем движением мелодии – как эмоционального спада.

Исполнительская практика постоянно напоминает о зависимости динамики от темпа, а темпа от динамики. Громкий звук, как правило, с трудом совместим с

быстрым, виртуозным движением. Чем громче звук, тем он тяжелее и, следовательно, тем сложнее управлять им в быстром темпе. Именно поэтому композитор в кульминации произведения выписывает хору движение половинными и четвертными длительностями.

Главным, от чего зависит выразительность исполнения, является, так же, фразировка, то есть способ сочетания звуков, слияния их в интонации, фразы, предложения, периоды. В сущности, одна из главных задач анализа формы в наиболее узком (структурном) смысле и состоит в том, чтобы научить исполнителя строить фразу на основе изучения ее структуры.

Начальный период хоровой миниатюры «Богородице дево» из цикла «Три духовных хора» А. Макора содержит в себе структуру дробления с замыканием (2+2+1+1+1+2). Присущая ей повторность может быть фактором, способствующим расчлененности, и, напротив, фактором связующим, объединяющим. В частности, потактовое дробление во второй половине периода объединится с замыкающим двухтактном в суммирующую заключительную фразу только при условии темпоритмического сжатия, концентрации, сквозного направленного поступательного движения, то есть средств, усиливающих тяготение к интонационной вершине фразы.

В хоровом исполнительстве фразировка зависит не только от строения музыкального, но и от строения поэтического текста.

Практически хормейстер может достичь того или иного изменения структуры либо при помощи сознательного связывания, объединения отдельных построений в единое целое посредством «цепного» дыхания, постоянства темпа, нюанса и тембра, либо, напротив, посредством дробления целого на отдельные куски, разграничивая построения при помощи цезур, темповых замедлений или ускорений, контрастов динамики и тембра.

В связи с огромной ролью дыхания как формообразующего фактора дирижеру хора нужно особенно внимательно отнестись к его расстановке. После того как определены границы фраз и предложений и выяснены средства объединения или членения, нужно разобраться во внутреннем строении фраз и

предложений, найти кульминацию, главную точку, «вершину» фразы. Для дирижера важно постоянно ощущать главное направление музыкальной речи, мысленно представлять ту точку, к которой идет всё.

Верной фразировке и ясному выявлению главного в хоровом исполнительстве очень способствует логический разбор литературного текста. Обычно стремление ярко выделить главное слово, главную мысль фразы становится определяющим фактором выразительного пения.

Дирижеру хора важно предостеречь певцов от «ложной вершины», показать действительное направление фразы, научить их преодолевать психологическую и физиологическую инерцию голоса.

В связи с тем, что певцы не могут преодолеть физиологическую инерцию голоса, взятие дыхания и начало новой фразы занимают у них слишком много времени, в результате чего сквозная линия развития рушится. Поэтому хормейстеру нужно в подобных случаях обращать особое внимание на то, чтобы цезура выполнялась за счет укорачивания длительности предшествующей фразы, а не за счет задержки последующей. Только когда специфические трудности, связанные с вокалом, будут преодолены, когда каждый певец и весь хор ощутят свое техническое мастерство и обретут необходимую свободу самовыражения, станет возможным полноценное, выразительное, подлинно художественное исполнение.

В процессе работы важно обращать внимание на приёмы подачи певческого тона – Артикуляцию. Под артикуляцией в музыке следует понимать способ

«произношения» мелодии с той или иной степенью расчлененности или связанности составляющих ее тонов. Этот способ конкретно реализуется в штрихах – приемах извлечения и ведения звука.

Функции артикуляции многообразны и тесно связаны с ритмическими, динамическими, тембровыми и некоторыми другими музыкально- выразительными средствами, а также с общим характером музыкального произведения. Непосредственная связь артикуляции с ритмикой понятна: ведь всегда артикулируется нечто, имеющее ритмическую жизнь.

Наиболее трудное в репетиционном процессе – это добиться нужного характера произведения, раскрыть основную идею автора и правильно передать настроение. Выучить нотный текст и даже динамические нюансы и штрихи обычно не составляет особого труда, а вот создать из набора нот музыкальное произведение, раскрыть его глубинную суть, как правило, является сложной задачей.

Успех исполнения во многом зависит не только от дирижера, но и от уровня технических возможностей хора. Вот почему для дирижера большое значение имеет анализ условий, в которых происходит практическая реализация его замысла и технических сложностей (вокальных, ансамблевых, интонационных, дирижерских), возникающих в процессе работы над произведением.

Все теоретические знания и навыки, которые дирижер использует в работе над произведением, должны быть направленны на осуществление конечной цели: передачи характера и смысла, заключенных в литературном и музыкальном тексте хора.

В дирижировании руководителю хора необходимо в точности владеть текстом партитуры. Композитор использует переменные и несимметричные размеры. 5/8, 4/8, 2/8, 3/8, 2/4, 3/4, 4/4. Важно быть предельно внимательным, т.к. смена размера влечет за собой ощущение смены темпа, что в действительности, не так. Для того, чтобы ритмически точно показать все доли и не потерять пульс, дирижёру необходимо первую долю каждого нового размера показывать четко и ясно.

Очень важно владеть умением гибко переключаться с мелкой дирижерской техники на крупную и т.д. широко использовать ауфтакт во всех его разновидностях. В жесте дирижёра всегда ясно должны просматриваться все требования, предъявляемые к исполнителям, такие как характер звука, фраза, нюанс, особенности темпового движения.

Заключение. Значение и место произведения в современном хоровом репертуаре.

Произведение «Богородице Дево» А. Макора представляет собой весьма интересное, самобытное и выразительное прочтение известного в хоровом жанре традиционного канонического текста. Ему присуща определённая свежесть, непохожесть на многие известные образцы данного песнопения. Поэтому данная партитура привлекает внимание современного исполнителя. Она может быть исполнена не только профессиональным, но и хорошо подготовленным любительским составом. Исполнение учебным хором так же возможно, но это потребует большой и тщательной работы над всеми аспектами хорового звучания.

Список использованной литературы

Краснощеков В. И. (1969) Вопросы хороведения. М: «Музыка»

Пигров К. К. (1964) Руководство хором. М: «Музыка»

Живов В.Л. (2003) Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, - 272 с.

Усова И. (1988) Хоровая литература. М: «Музыка»

Гармонический язык в произведении разнообразный. Некоторые фрагменты не вызывают затруднений, поскольку опираются на ясные, тонально устойчивые созвучия (т 1-11). Гармония подчинена мелодическому развитию. Но постепенно возникают фактурные изменения, которые приводят к кульминации всего произведения. Кульминационный раздел (т. 20-24), в отличие от вступительного и завершающего, изложен в виде вертикального гармонического письма. Здесь, несмотря на то, что каждый голос сохраняет плавное мелодическое начало, происходит опора на гармонию. Такой принцип изложения выделяет данный фрагмент и позволяет ему звучать особенно торж7ественно, выразительно, истово. К этому разделу применим термин

Гармонический язык в произведении разнообразный. Некоторые фрагменты не вызывают затруднений, поскольку опираются на ясные, тонально устойчивые созвучия (т 1-11). Гармония подчинена мелодическому развитию. Но постепенно возникают фактурные изменения, которые приводят к кульминации всего произведения. Кульминационный раздел (т. 20-24), в отличие от вступительного и завершающего, изложен в виде вертикального гармонического письма. Здесь, несмотря на то, что каждый голос сохраняет плавное мелодическое начало, происходит опора на гармонию. Такой принцип изложения выделяет данный фрагмент и позволяет ему звучать особенно торж7ественно, выразительно, истово. К этому разделу применим термин

Одним

Одним