Научно-исследовательская работа

Жизнь,

отданная науке

Выполнил: учащийся 10 б

Чернышов Дмитрий

06.07.1993г. рождения

Республика Башкортостан г. Бирск,

ул. Пролетарская, д.138а, кв.72

Телефон 8 (34784) 3-53-85

Научный руководитель:

Субхангулов Р.И. г. Бирск, ул. 8 марта, д.28, кв.21

Содержание

1. Детство. Начало пути.

2. Блокада Ленинграда.

3. Начало трудовой деятельности.

4. Научные интересы

5. Научная деятельность

6. Публикации

Цель исследования:

узнать подробнее о жизни и научной деятельности ученого, профессора Якова Ефимовича Амстиславского, внесшего огромный вклад в развитие физики в России.

Задачи исследования:

- показать на примере жизни Амстиславского Я.Е., что, даже живя в маленьком провинциальном городе можно влиять на развитие науки, быть признанным ученым Российского и Мирового масштаба;

- в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне узнать больше о блокадном Ленинграде из уст очевидца – Амстиславского Я.Е.;

- изучить и довести до широкой общественности научные труды Амстиславского Я.Е.;

- вселить гордость жителям города Бирск, Республики Башкортостан, что среди нас живет и трудится такой человек, как Амстиславский Я.Е.

Детство. Начало пути.

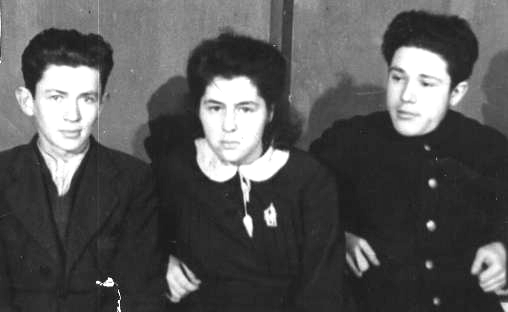

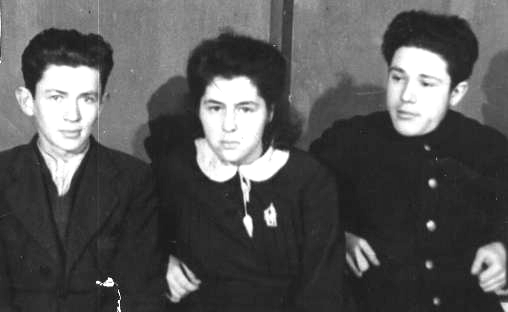

Я ков Ефимович Амстиславский родился в городе Ленинграде 25 сентября 1927 года в Кузнечном переулке, соединяющем Лиговский и Владимирский проспекты.

ков Ефимович Амстиславский родился в городе Ленинграде 25 сентября 1927 года в Кузнечном переулке, соединяющем Лиговский и Владимирский проспекты.

Одним из самых ярких воспоминаний детства для него был игрушечный заводной трактор, который подарил ему отец.

Его отец, закончивший в свое время реальное училище, привил своему сыну тягу к знаниям и развил пытливый ум.

Его мама, будучи домохозяйкой, приучила его к аккуратности и бережливости.

Блокада Ленинграда.

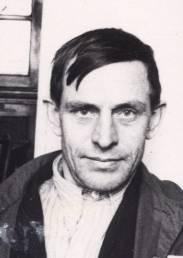

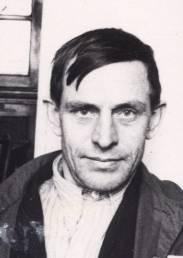

Д о начала Великой Отечественной войны Яков Ефимович закончил шесть классов в средней школе. Еще задолго до начала войны директор школы Горбенко, тонко чувствующий политическую обстановку нашей страны того времени, готовил учеников к надвигающейся военной угрозе. В 1941-1942 гг. пережил блокаду. В самые страшные дни он находился в городе, который стал пленом для тысячи людей. Эти страшные страницы истории мы перелистовали вместе с Яковом Ефимовичем. Я, считаю, что реальные воспоминания тех, кто выжил, выжил не только физически, заслуживают, того, чтобы люди знали об этом и помнили.

о начала Великой Отечественной войны Яков Ефимович закончил шесть классов в средней школе. Еще задолго до начала войны директор школы Горбенко, тонко чувствующий политическую обстановку нашей страны того времени, готовил учеников к надвигающейся военной угрозе. В 1941-1942 гг. пережил блокаду. В самые страшные дни он находился в городе, который стал пленом для тысячи людей. Эти страшные страницы истории мы перелистовали вместе с Яковом Ефимовичем. Я, считаю, что реальные воспоминания тех, кто выжил, выжил не только физически, заслуживают, того, чтобы люди знали об этом и помнили.

Началом блокады Ленинграда считается 8 сентября 1941 г., когда была прервана сухопутная связь города со всей страной. Выступая в Мюнхене 8 ноября 1941 г., Гитлер заявил: «Ленинграду рассчитывать не на что. Кольцо блокады не разорвать никому». Монолог Якова Ефимовича – лучшее опровержение этих слов.

- Ленинград казался в это время каменным мешком. К началу блокады в городе были мизерные запасы продовольствия и топлива. В октябре жители города почувствовали нехватку продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод.

Мы жили в переулке Кузнечном. Рядом была Владимирская церковь, а напротив дома - Кузнечный рынок. Уже с началом блокады он прекратил свою работу. Этот дом кстати, стоит до сих пор. К сожалению, когда был в Ленинграде, не попал в него, современные домофоны не позволили войти в него.

Зима 1941 года выдалась на редкость суровой. Холод пронизывал. Все замерзали. В нашей семье было пять человек. Но остались только я и сестра, которая на два года старше меня. Родители умерли от голода, а старшая сестра попала под бомбежку на Невском проспекте. Мне было всего 13 лет. Картину города можно обрисовать так: нет тепла, света, воды, хлеба, зато у каждого осталось немыслимое желание жить, вопреки всему… Жить… Не работали водопровод, канализация, радио, помню только звук метронома (знаменитый метроном, вошедший в историю блокады Ленинграда как культурный памятник. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный – отбой. Это я узнал от учителя истории. Примечание автора). Окна завешаны одеялами и всем, что попадалось под руку. В темноте одетые во все, что можно, люди лежали на кроватях. Лежали от бессилия. Воду многие брали на Фонтанке. Но частые бомбежки, обстрелы делали этот путь к воде очень опасным. Однажды из нашей квартиры украли продуктовые карточки, которые выдавались на декаду. Нам с сестрой пришлось продавать вещи родителей, чтобы купить хлеб на барахолке. Что же было лакомством для мальчишек и девчонок Ленинграда? Это жмых, а не конфеты или фрукты. Некоторые покупали и варили клей. Еще при жизни отец построил дома мини-печь, именуемую в народе «буржуйкой». Она и стала главным отопительным средством. Здесь мы кипятили воду – блокадный чай. Думаю, что подобные сооружения стояли в большинстве квартир. В них жгли все, что могло гореть, в том числе мебель и книги.

В декабре 1941 года ситуация резко ухудшилась. Смертность от голода стала массовой. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали на улицах сотни трупов. Иногда с величайшим ужасом обнаруживая, что у трупов вырезаны некоторые части тела, что говорило о случаях каннибализма.

За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до миллиона человек. Так на Нюрнбергском процессе называлось число 632 тысячи человек. Только 3 процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Январь и начало февраля 1942 г. стали самыми страшными, критическими месяцами блокады. Хлеб – это святое слово для тех, кто был в Ленинграде. Размер продовольственного пайка составлял: рабочим – 250 граммов в сутки, служащим, иждивенцам и детям до 12 лет – по 125 граммов. Все остальные продукты перестали выдаваться. Сегодня кусок хлеба в 125 граммов для Якова Ефимовича ассоциируется с жизнью.

Весной 1942 г., в связи потеплением и улучшением питания, количество смертей сократилось. В марте все трудоспособное население города вышло на очистку города от мусора.

- Сестра к весне 1942 года заболела фурункулезом, я – цингой, - рассказывает Яков Ефимович. – Так мы попали в стационар, где были витамины и питание. Пусть небольшими порциями, но зато регулярно.

В июле 1942 года Амстиславского Я.Е. с детским домом эвакуируют в Ярославскую область, в село Клематино. Из детского дома Якова Ефимовича забирает двоюродный брат в Свердловск. Позже с семьей брата переезжают в Москву.

900 дней и ночей для ленинградцев – та часть жизни, которую им никогда не вычеркнуть из памяти. Знак «Жителю блокадного Ленинграда» вручается людям, прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Этот знак – один из символов эпохи, который несет и горечь потерь, и радость жизни, есть он и у Якова Ефимовича.

Н

ачало трудовой деятельности.

По окончании войны Яков Ефимович вернулся в родной город, где продолжил обучение в школе рабочей молодежи. Закончив ее и получив там среднее образование, он стал готовиться к поступлению в университет.

Н

а физическом факультете Ленинградского университета, Яков Ефимович обучался с 1947 по 1952г.

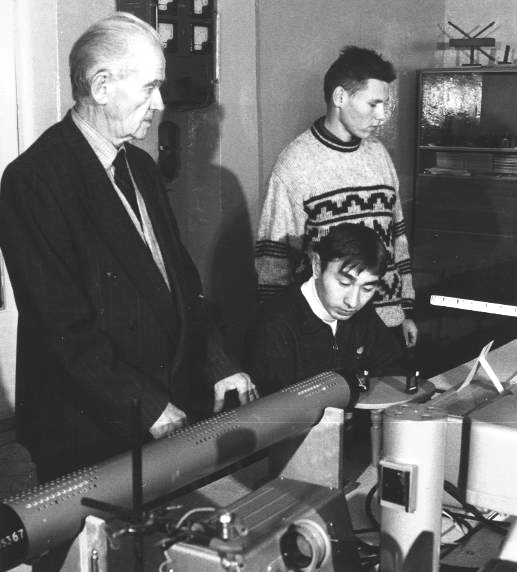

г.Ленинград. 1952 г. После окончания ЛГУ.

По распределению Яков Ефимович отправился в Восточную Сибирь в город Горно-Алтайск, где и познакомился со своей супругой.

И нициативные и талантливые выпускники центральных российских вузов фактически на пустом месте создали физическую лабораторию в провинциальном сибирском педагогическом вузе.

нициативные и талантливые выпускники центральных российских вузов фактически на пустом месте создали физическую лабораторию в провинциальном сибирском педагогическом вузе.

Р ектор учебного заведения Хаметов всячески поддерживал молодых специалистов. К сожалению, по неизвестным тогда причинам прошла смена руководства учебного заведения, за которой последовало закрытие ряда якобы неперспективных факультетов.

ектор учебного заведения Хаметов всячески поддерживал молодых специалистов. К сожалению, по неизвестным тогда причинам прошла смена руководства учебного заведения, за которой последовало закрытие ряда якобы неперспективных факультетов.

Хаметов, уже работавший в то время в Башкирии, способствовал переезду Якова Ефимовича в этот прекрасный край. Как раз в это время на одну из физических кафедр физико-математического факультета педагогического вуза в небольшом уютном городке под Уфой был объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

По дороге в свой родной Ленинград вместе со своей молодой женой Зоей Максимовной Яков Ефимович поехал на разведку. Перед ними предстал цветущий, благоухающий и утопающий в зелени город. Шел 1959 год.

Б ирск встретил Амстиславских приветливо. Остановились они в гостинице в центре города. Молодых людей приятно поразил этот чистый небольшой городок. Их удивило снабжение: в магазинах было изобилие продуктов.

ирск встретил Амстиславских приветливо. Остановились они в гостинице в центре города. Молодых людей приятно поразил этот чистый небольшой городок. Их удивило снабжение: в магазинах было изобилие продуктов.

Булыжниковая мостовая проходила мимо чистого пруда, окаймленного зарослями ивняка. Как выяснилось позже - это был учительский пруд.

В еличественное здание педагогического института также произвело очень хорошее впечатление на молодых людей. Расположившийся в красном кирпичном здании физико-математический факультет оставил самые приятные впечатления.

еличественное здание педагогического института также произвело очень хорошее впечатление на молодых людей. Расположившийся в красном кирпичном здании физико-математический факультет оставил самые приятные впечатления.

Просторные и светлые аудитории были пусты - был июль месяц и все студенты были на каникулах, а преподаватели - в отпусках. В одной из комнат, аудитории № 21, молодая пара, наконец, повстречала первого человека - это был Алексей Данилович Ермолаев, который занимался ремонтными работами.

А.Д.Ермолаев описал пединститут в самых радужных тонах, что в скором времени частично подтвердилось.

Приехав в Бирск, молодой семье пришлось много скитаться по квартирам. В 1971 году они, наконец, получили квартиру.

Научные интересы

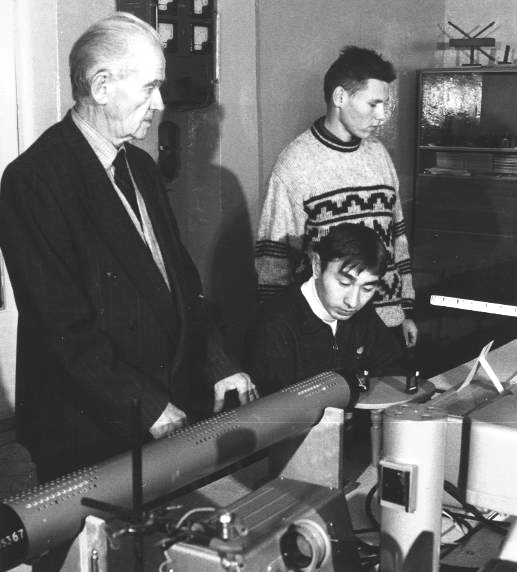

«Основная часть научно-методических исследований Я.Е.Амстиславского, выполненных начиная с 60х г.г., связана, в основном, с исследованиями малоизученных явлений двухлучевой и многолучевой и нтерференции света, а также с проблемами создания ярких светосильных демонстраций сложных физических явлений волновой оптики и разработки учебных установок для экспериментального изучения тонких оптических эффектов. Более 80 работ им опубликовано в центральных изданиях, он получил 7 авторских свидетельств и 8 патентов на изобретения, его статьи напечатаны в солидных академических журналах: "Успехи физических наук"– 6, "Оптика спектроскопия" – 9, "Квант" – 7, "Физика в школе" – 15.

нтерференции света, а также с проблемами создания ярких светосильных демонстраций сложных физических явлений волновой оптики и разработки учебных установок для экспериментального изучения тонких оптических эффектов. Более 80 работ им опубликовано в центральных изданиях, он получил 7 авторских свидетельств и 8 патентов на изобретения, его статьи напечатаны в солидных академических журналах: "Успехи физических наук"– 6, "Оптика спектроскопия" – 9, "Квант" – 7, "Физика в школе" – 15.

В Башкортостане за последние два-три десятилетия найдутся лишь три-четыре физика, напечатавшие свои работы в одном из престижнейших отечественных научных журналов «Успехи физических наук» ( главным редактором журнала является лауреат Нобелевской премии по физике академик В.Л.Гинзбург).

Эту информацию мы узнали из статьи В.А.Мазунова, члена-корреспондента АН РБ, доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, напечатанную к 80-летию Амстиславского Я.Е. в журнале «Вестник академии наук Республики Башкортостан», 2007г. Том 12, № 3.

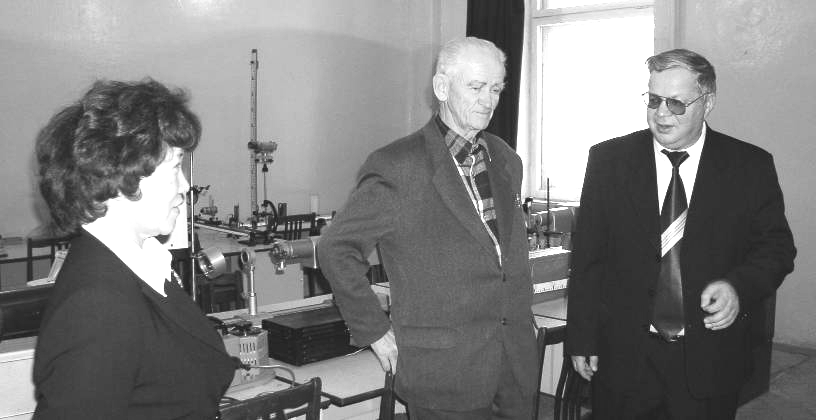

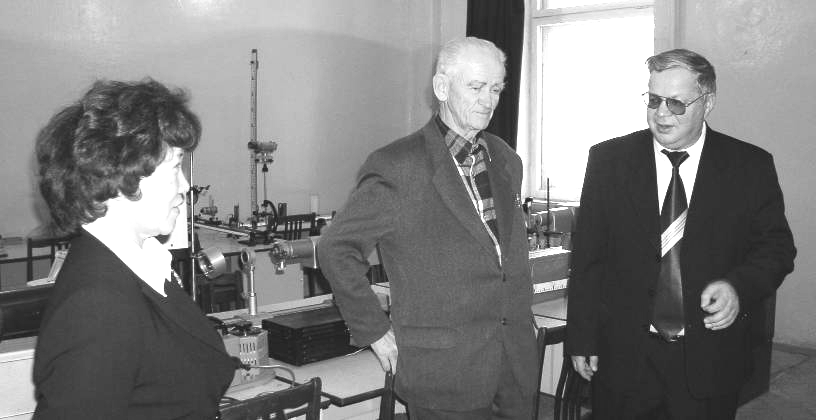

Т руды профессора Я.Е.Амстиславского по созданию и разработке новых лекционных демонстраций хорошо известны всем преподавателям вузов, читающим курс по общей физике, и учителям физики общеобразовательных школ. Эти работы всегда характеризовались поиском новых путей эксперимента и проводились на предельно простой аппаратуре, что полностью выявилось в книгах «Светосильные учебные эксперименты по волновой оптике» (Уфа, издание Башкирского пединститута, 1985 г.) и «Учебные эксперименты по волновой оптике в диффузно рассеянных лучах» (Москва, Физматлит, 2005 г.)» (Ш.Г.Зиятдинов, Вестник Бирской ГСПА, № 11. Бирск 2007. С.3-9).

руды профессора Я.Е.Амстиславского по созданию и разработке новых лекционных демонстраций хорошо известны всем преподавателям вузов, читающим курс по общей физике, и учителям физики общеобразовательных школ. Эти работы всегда характеризовались поиском новых путей эксперимента и проводились на предельно простой аппаратуре, что полностью выявилось в книгах «Светосильные учебные эксперименты по волновой оптике» (Уфа, издание Башкирского пединститута, 1985 г.) и «Учебные эксперименты по волновой оптике в диффузно рассеянных лучах» (Москва, Физматлит, 2005 г.)» (Ш.Г.Зиятдинов, Вестник Бирской ГСПА, № 11. Бирск 2007. С.3-9).

Я.Е.Амстиславским практически завершено написание третьей книги: «Опыты и наблюдения по волновой оптике», объемом около 20 п.л. Рукопись книги подготавливается к изданию в

ближайшем будущем.

Имеет сына и двух внуков. Сын - Сергей Яковлевич - доктор биологических наук. Работает старшим научным сотрудником Института цитологии и генетики (Новосибирский Академгородок).

Внуки - Владислав и Вячеслав.

Научная деятельность

Чтобы побольше узнать о научных изысканиях Якова Ефимовича Амстиславского мы с моим научным руководителем, учителем физики Субхангуловым Р.И. встретились с проректором по НИД Бирской государственной социально-педагогической академии Зиятдиновым Шамилем Габдинуровичем, который, как и ректор академии, прфессор, доктор физико-математических наук Усманов Салават Мударисович, являются учениками Якова Ефимовича. Вот интервью, которое нам дал Ш.Г.Зиятдинов.

Как в первой, так и во второй книге автор описал большое число оригинальных экспериментов по волновой оптике. В частности, во второй книге Яков Ефимович воскресил идеи таких крупных физиков прошлого века как Стоке и Рэлей, развив предложенные ими принципы эксперимента по рассеянию света и построив оригинальные диффузорные рассеиватели света, работающие как на отраженном, так и на проходяшем свете. В этой книге автор совершенствует разработанную технику эксперимента и, описав опыты, аналогичные знаменитому построению Юнга, переходит к созданию простейших амплитудных дифракционных решеток с небольшим числом штрихов. Эту очень трудоемкую работу было бы легче проводить, используя фабричные копии (реплики) различных решеток, однако наша оптическая промышленность все еще не организовала массовый выпуск этих полезных и дешевых приборов. Конечно, смонтировать и отъюстировать диффузный рассеиватель совсем непросто, но думается, что в этой трудности скрыто одно из главных положительных качеств предлагаемой книги, где подробно описывается методика экспериментов, которые студент может сделать от начала до конца собственными руками. Это особенно важно в наше время, когда наличие стандартных приборов («черных ящиков»), физическая природа которых совсем не ясна, часто приводит к пренебрежительному отношению студентов к «ручному» эксперименту, который на самом деле часто обеспечивает успех опыта. В то же время автор не чурается условий современного эксперимента и описывает опыты с использованием неон-гелиевого лазера, убедительно показывая разницу интерференционных картин в зависимости от когерентности источника и геометрии эксперимента. В предисловии к книге доктор физико-математических наук, профессор Н.И.Калитеевский рекомендует учебное пособие Я.Е.Амстиславского в качестве руководства по постановке новых лекционных демонстраций для проведения студенческих практикумов по курсу оптики, а также – школьным преподавателям для повышения интереса учащихся к физике.

Отметим несколько конкретных направлений работ Я.Е.Амстиславского и практических результатов, полученных в этих исследованиях.

I. Разработана серия светосильных опытов по интерференции немонохроматического света в плоскопараллельной воздушной прослойке при косом ходе светового пучка внутри прослойки. Прослойка создается между прилегающими гипотенузными гранями двух 45° призм, а световая волна переходит в эту прослойку под углами, близкими к предельному углу полного внутреннего отражения. Своеобразная геометрия расположения приводит к тому, что контрастную протяженную, яркую и красочную интерференционную картину оказывается возможным наблюдать и исследовать при толщине прослойки, которая на целый порядок величины превосходит соответствующие параметры прослойки в случае традиционного нормального её расположения по отношению к световому пучку.

Разработанная в многочисленных статьях автора теория этого явления позволила сконструировать несколько вариантов учебных интерференционных приборов, использующих особенности данного расположения, и осуществить серию светосильных опытов. В их числе отметим опыты по интерференции света как иллюстрация выполнения двух основополагающих требований: формирование двух или нескольких перекрывающихся световых пучков при условии достижения их взаимной когерентности (перекрывание и когерентность).

К числу интересных опытов с использованием данного расположения можно отнести следующие.

1.Получение и демонстрацию протяженной и яркой картины полос равного наклона в белом свете в динамике.

2. Демонстрацию важного для практики влияния коэффициента отражения R поверхностей прослойки на распределение освещенности в интерференционной картине.

3. Демонстрацию возможности ахроматизации одной из полос картины в белом свете в результате компенсации угловых дисперсий двух приборов (интерференционного - прослойки и рефракционного - призмы).

4. Демонстрацию возможности обращения интерференционной картины.

5. Опыты в клинообразной прослойке и, в частности, опыты по самофокусировке интерференционной картины, получению высококонтрастной системы интерференционных полос и наблюдению особенностей этого случая интерференции.

II. Разработаны приборы и способы получения и демонстрации светосильных картин многолучевой интерференции в прослойках различной конфигурации при нормальном ходе светового пучка внутри прослойки. Использование многослойных диэлектрических покрытий с высоким коэффициентом отражения R и малым коэффициентом поглощения А позволило получить светосильные картины полос равной толщины и равного наклона в проходящих лучах. Переход от отраженных к проходящим лучам позволил резко увеличить светосильность прибора, и вместе с тем, резко упростить расположение и осуществить демонстрацию ряда важных приложений интерференционных методов в измерительной практике (интерференционная спектроскопия высокого разрешения, метрология, исследование качества полировки поверхностей и др.)

III.Серия исследований посвящена интерференции света в рассеянных лучах. Разработана техника получения светосильного прибора в виде системы, состоящей из плоского зеркала-отражателя и плоского диффузора, разделённых плоскопараллельной воздушной прослойкой. Предложена методика демонстрации опытов с тонким воздушным запыленным зеркалом такой конструкции в лазерном пучке и в широком пучке немонохроматического (белого) света. Обсуждается природа наблюдаемых эффектов.

Разработаны способы и приборы, позволяющие наблюдать и использовать в учебной практике в измерительных целях интерференционные картины при толщине прослойки между диффузором и отражателем, достигающей нескольких десятков миллиметров!

Особый интерес с дидактической точки зрения представляет переход к интерференции в проходящих лучах рассеянного света. Решение этой задачи потребовало изготовления двух идентичных диффузоров и юстировки их на высокоточное поперечное совмещение идентичных рассеивающих центров. Применение лазерной техники и предложенной методики позволило решить задачу осуществления светосильного учебного интерференционного прибора, работающего в проходящих лучах рассеянного света.

IV. Разработаны опыты по дифракции света от массовых объектов. Работы этого направления можно разделить на две части.

1. Показано, что прозрачная пластинка, запылённая порошком, состоящим из сферических частиц одинакового размера, хаотически распределённых по поверхности пластинки, формирует многократно усиленную по освещённости дифракционную картину, аналогичную картине дифракции от одиночного объекта. Поэтому использование стеклянной пластинки, запыленной ликоподием, позволяет демонстрировать светосильную картину дифракции в проходящих лучах от круглого отверстия диаметром 30 мкм и использовать эту картину в учебных измерительных целях.

2. Разработана методика изготовления сложных диффузоров посредством N-кратного (N=2,3, 4... 10) фотографирования одной и той же спекл-картины на одну и ту же фотопластинку высокого разрешения при однонаправленном и эквидистантном смещении пластинки между экспозициями. Диффузоры такого рода могут быть использованы для светосильных опытов по N лучевой дифракции (при N=2 - это полосы Юнга) и демонстрации важного влияния числа дифрагирующих пучков на вид и структуру дифракционной картины и распределение освещенности в ней. Значение достигнутого результата состоит в том, что демонстрацию этой важной закономерности практически невозможно осуществить иными способами.

V. Разработан ряд расположений и приборов для осуществления светосильных интерференционных опытов в поляризованных лучах. Перекрывающиеся пучки в предложенных схемах формируются в результате двойного лучепреломления в кристаллооптических объектах.

Применение компенсационных методов позволило добиться высокой степени пространственной и временной когерентности перекрывающихся пучков и получить яркие и динамичные, а в ряде расположений - и красочные картины больших размеров, несмотря на использование протяженных источников немонохроматического света и кристаллооптических препаратов сравнительно большой толщины. Можно отметить следующие результаты.

Достижение компенсации пространственного смещения о- и е- лучей в системе, состоящей из двух близких по толщине стандартных (из учебного набора) кристаллов исландского шпата, в которой один из кристаллов повёрнут относительно второго на 180° при диагональной ориентации поляризатора.

Достижение компенсации пространственного смещения и фазового сдвига о- и е-колебаний в системе, состоящей из двух близких по толщине и одинаково ориентированных стандартных кристаллов исландского шпата, посредством введения между кристаллами пластинки в полволны (слюда, 60 мкм) при диагональной её ориентации.

Достижение компенсации вращательной способности в составной кварцевой призме в виде параллелепипеда, состоящей из двух одинаковых по геометрии треугольных призм из энантиоморфных сортов кварца, и разработку прибора для демонстрации основных закономерностей оптической активности кварца.

Достижение компенсации пространственного смещения о- и е- лучей и фазового сдвига колебаний в системе, состоящей из двух идентичных толстых пластин исландского шпата, выпиленных параллельно оптической оси, посредством поворота второй пластинки относительно первой на 90° вокруг оси светового пучка, и разработку прибора для светосильной демонстрации системы изохромат первых порядков в белом свете.

Достижение компенсации фазового сдвига и пространственного смещения о- и е- лучей в системе, состоящей из двух идентичных толстых пластин кристаллического кварца, выпиленных под углом к оптической оси и развернутых в пространстве соответствующим образом.

VI. Разработана и исследована интерференционнная схема, позволяющая получить систему контрастных интерференционных полос самых первых порядков (k = 0,1,2,….) от толстой прозрачной пластины (t ÷ 2-10 мм), установленной внутри автоколлиматора с плоским зеркалом-отражателем. Исследовано влияние изменения ориентации отражателя и его перемещения относительно линзы автоколлиматора на результат интерференции и ход полос картины для плоскопараллельных и клинообразных пластин

VII. Разработано несколько установок для лабораторных работ по оптике и атомной физике. И в частности, - установка для измерения величины дублетного расщепления D-линии натрия и определения постоянной тонкой структуры. Особенность установки состоит в том, что для измерения спектральных интервалов в несколько ангстрем используется своеобразная ячейка Фабри-Перо в виде наклонно расположенного эталона Фабри-Перо с тонкой прослойкой (для измерения спектрального интервала δλ = 6 Ǻ, толщина прослойки t=0,15 мм).

В завершение отметим, что Яковом Ефимовичем практически завершено написание третьей книги: «Опыты и наблюдения по волновой оптике», объемом около 20 п.л. Рукопись книги подготавливается к изданию в ближайшем будущем.

Некоторые из доступных для учителей физики и лиц, интересующихся физикой, публикаций Я.Е. Амстиславского в журналах «Физика в школе» и «Квант»

Журнал «Физика в школе»

Светосильная установка для наблюдения интерференции света. № 1, 1960, С. 66-70.

Наблюдение дифракционной картины от круглых объектов. № 1, 1986,

С. 46-51.

Учебные опыты по интерференции света. № 1, 1993, С. 38-42.

Наблюдение дифракции света от одиночной щели и измерение длины световой волны. № 1, 1994, С. 36-39.

Учебный прибор для измерения длины световой волны по дифракционной картине. № 1, 1997, С. 36-39.

Способы совершенствования демонстрации непрерывного спектра. № 1, 1998, С. 56-59.

Учебный интерферометр с рассеивающей пластинкой. № 1, 1999, С. 30-34.

О возможности наблюдения серии Бальмера в спектре поглощения. № 1, 2000, С. 43-45.

Учебный опыт по интерференции света от засвеченной фотопластинки.

№ 1, 2003, С. 33-38.

Оценка длины волны лазерного излучения. № 1, 2004, С. 45-49.

Учебный опыт по дифракции света. № 1, 2006, С. 57-60.

Журнал «Квант»

Необычные явления вокруг обычных источников света. № 6, 1982, С. 15-18.

Рефрактометр для домашней лаборатории. № 2, 1982, С. 55-60.

Цвета толстых пластинок. № 6, 1989, С. 52-57.

Интерференция света… на письменном столе. № 4, 1991, С. 45-48.

Законы Кирхгофа. № 6, 1992, С. 15-22.

«Загадка» тени от прозрачной пластинки. № 1, 2006, С. 30-31,34.

ков Ефимович Амстиславский родился в городе Ленинграде 25 сентября 1927 года в Кузнечном переулке, соединяющем Лиговский и Владимирский проспекты.

ков Ефимович Амстиславский родился в городе Ленинграде 25 сентября 1927 года в Кузнечном переулке, соединяющем Лиговский и Владимирский проспекты.  о начала Великой Отечественной войны Яков Ефимович закончил шесть классов в средней школе. Еще задолго до начала войны директор школы Горбенко, тонко чувствующий политическую обстановку нашей страны того времени, готовил учеников к надвигающейся военной угрозе. В 1941-1942 гг. пережил блокаду. В самые страшные дни он находился в городе, который стал пленом для тысячи людей. Эти страшные страницы истории мы перелистовали вместе с Яковом Ефимовичем. Я, считаю, что реальные воспоминания тех, кто выжил, выжил не только физически, заслуживают, того, чтобы люди знали об этом и помнили.

о начала Великой Отечественной войны Яков Ефимович закончил шесть классов в средней школе. Еще задолго до начала войны директор школы Горбенко, тонко чувствующий политическую обстановку нашей страны того времени, готовил учеников к надвигающейся военной угрозе. В 1941-1942 гг. пережил блокаду. В самые страшные дни он находился в городе, который стал пленом для тысячи людей. Эти страшные страницы истории мы перелистовали вместе с Яковом Ефимовичем. Я, считаю, что реальные воспоминания тех, кто выжил, выжил не только физически, заслуживают, того, чтобы люди знали об этом и помнили.

нициативные и талантливые выпускники центральных российских вузов фактически на пустом месте создали физическую лабораторию в провинциальном сибирском педагогическом вузе.

нициативные и талантливые выпускники центральных российских вузов фактически на пустом месте создали физическую лабораторию в провинциальном сибирском педагогическом вузе. ектор учебного заведения Хаметов всячески поддерживал молодых специалистов. К сожалению, по неизвестным тогда причинам прошла смена руководства учебного заведения, за которой последовало закрытие ряда якобы неперспективных факультетов.

ектор учебного заведения Хаметов всячески поддерживал молодых специалистов. К сожалению, по неизвестным тогда причинам прошла смена руководства учебного заведения, за которой последовало закрытие ряда якобы неперспективных факультетов.  ирск встретил Амстиславских приветливо. Остановились они в гостинице в центре города. Молодых людей приятно поразил этот чистый небольшой городок. Их удивило снабжение: в магазинах было изобилие продуктов.

ирск встретил Амстиславских приветливо. Остановились они в гостинице в центре города. Молодых людей приятно поразил этот чистый небольшой городок. Их удивило снабжение: в магазинах было изобилие продуктов.  еличественное здание педагогического института также произвело очень хорошее впечатление на молодых людей. Расположившийся в красном кирпичном здании физико-математический факультет оставил самые приятные впечатления.

еличественное здание педагогического института также произвело очень хорошее впечатление на молодых людей. Расположившийся в красном кирпичном здании физико-математический факультет оставил самые приятные впечатления.  нтерференции света, а также с проблемами создания ярких светосильных демонстраций сложных физических явлений волновой оптики и разработки учебных установок для экспериментального изучения тонких оптических эффектов. Более 80 работ им опубликовано в центральных изданиях, он получил 7 авторских свидетельств и 8 патентов на изобретения, его статьи напечатаны в солидных академических журналах: "Успехи физических наук"– 6, "Оптика спектроскопия" – 9, "Квант" – 7, "Физика в школе" – 15.

нтерференции света, а также с проблемами создания ярких светосильных демонстраций сложных физических явлений волновой оптики и разработки учебных установок для экспериментального изучения тонких оптических эффектов. Более 80 работ им опубликовано в центральных изданиях, он получил 7 авторских свидетельств и 8 патентов на изобретения, его статьи напечатаны в солидных академических журналах: "Успехи физических наук"– 6, "Оптика спектроскопия" – 9, "Квант" – 7, "Физика в школе" – 15.  руды профессора Я.Е.Амстиславского по созданию и разработке новых лекционных демонстраций хорошо известны всем преподавателям вузов, читающим курс по общей физике, и учителям физики общеобразовательных школ. Эти работы всегда характеризовались поиском новых путей эксперимента и проводились на предельно простой аппаратуре, что полностью выявилось в книгах «Светосильные учебные эксперименты по волновой оптике» (Уфа, издание Башкирского пединститута, 1985 г.) и «Учебные эксперименты по волновой оптике в диффузно рассеянных лучах» (Москва, Физматлит, 2005 г.)» (Ш.Г.Зиятдинов, Вестник Бирской ГСПА, № 11. Бирск 2007. С.3-9).

руды профессора Я.Е.Амстиславского по созданию и разработке новых лекционных демонстраций хорошо известны всем преподавателям вузов, читающим курс по общей физике, и учителям физики общеобразовательных школ. Эти работы всегда характеризовались поиском новых путей эксперимента и проводились на предельно простой аппаратуре, что полностью выявилось в книгах «Светосильные учебные эксперименты по волновой оптике» (Уфа, издание Башкирского пединститута, 1985 г.) и «Учебные эксперименты по волновой оптике в диффузно рассеянных лучах» (Москва, Физматлит, 2005 г.)» (Ш.Г.Зиятдинов, Вестник Бирской ГСПА, № 11. Бирск 2007. С.3-9).