СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Готовимся на 5 к гиа по русскому языку

материалы для подготовки к гиа по русскому языку в 9 классе.

Просмотр содержимого документа

«готовимся на 5 к гиа по русскому языку»

Готовимся на 5!

ГИА для 9 класса

Виды изложения. Как написать сжатое изложение

По способу передачи содержания текста различают три вида изложений: подробное (развёрнутое, близкое к тексту), сжатое и выборочное.

Подробное изложение текста предполагает последовательный его пересказ с сохранением языковых особенностей автора: характерных изобразительных средств, деталей, фразеологии и синтаксиса.

Сжатое изложение текста – это краткий пересказ его основного содержания, в котором необходимо сохранить только всё самое важное с точки зрения смысла, опуская подробности. Необходимо сохранить только самое главное: основную мысль, художественные детали и языковые особенности, без которых нельзя понять идейной направленности текста и достигнуть целей. Умение пересказывать содержание кратко – это необходимый навык для работы над текстом.

При написании выборочного изложения необходимо пересказать в соответствии с заданием не весь текст, а только выбранную часть, то есть воспроизвести какую-нибудь выбранную тему исходного текста: материал, связанный с определённым персонажем, событием, явлением.

При выборочном изложении нужно выделить в тексте отдельные темы, вычленить материал, относящийся к той или иной теме, построить высказывание на основе собранного материала и передать его подробно.

C1 ГИА 2012 – сжатое изложение

В настоящее время в контрольные измерительные материалы экзамена за курс основной школы включено задание С1, которое предполагает написание сжатого изложения содержания прослушанного текста. Экзаменуемые слушают аудиозапись прочтения текста (количество слов и в исходном тексте около 130). Объём сжатого изложения – не менее 70 слов. На выполнение данной работы, включая прослушивание исходного текста, отводится 90 минут. Из них 2,5-3 минуты (в соответствии с длительностью аудиозаписи) выделяется на первое чтение и прослушивание текста, 3-4 минуты – на осмысление выпускниками текста, 2,5-3 минуты – на второе чтение и слушание текста. Остальное время даётся на написание сжатого изложения. Рекомендуется оставить 15-20 минут отведённого времени на переписывание изложения в чистовик с черновика. За 10 минут до завершения работы напоминается о необходимости завершения написания изложения. По истечении 90 минут все выпускники сдают отдельные подписанные листы.

Как написать сжатое изложение

Выпускникам необходимо передать главное содержание каждой микротемы и всего текста в целом, сохраняя смысловую последовательность.

Микротема – тема каждой смысловой части текста, которая отражает часть общей темы, единой для всего текста.

Количество микротем в задании С1 ГИА по русскому языку – три. Важно помнить, что число микротем в исходном тексте должно совпадать с их количеством в сжатом изложении. Чтобы успешно справиться с заданием С1 ГИА по русскому языку, выполняйте следующие требования.

Как слушать текст первый раз

Во время первого чтения внимательно и сосредоточенно слушайте текст, выделяйте самое важное, мысленно делите его на смысловые части, чтобы понять, о чем говорится в каждой из них. Определить общий тему текста, его основную мысль, в соответствии с которой написаны отдельные части и весь текст, чтобы понять, зачем он написан.

Обратите внимание на опорные слова, обратите внимание на особенности повествования автора: какие слова являются определяющими, как в них отражается индивидуальный стиль автора.

Писать во время первого прослушивания текста не рекомендуется.

После первого чтения текста

После прочтения можно записать на черновике ключевые слова, оставляя между ними большие расстояния, чтобы позже дополнить свои записи.

Определите стиль текста и тип речи, обратите внимание на особенности построения текста, выделите его композиционный части: для повествования – начало событий, кульминацию, развязку; для описания – предмет речи и его значимые, существенные признаки; для рассуждения – тезис, доказательства, вывод.

Составьте подробный план текста. Необходимо выделить микротемы каждой части и озаглавить их. Запишите названия пунктов плана, оставляя место для записи опорных слов.

Как слушать текст второй раз

Во время второго слушания конкретизируйте первые впечатления от текста, по возможности внесите письменные исправления и дополнения в составленную схему текста. Определитесь с количеством абзацев в будущем тексте: необходимо соотнести отдельные части с опорными словами по смыслу для создания целого текста. Обратите внимание на логику авторского рассуждения и сравните её с составленным планом текста.

После второго чтения текста

Напишите черновой вариант сжатого изложения в соответствии с выделенными микротемами по отработанной схеме. Проверьте взаимосвязь микротем в частях текста.

Перечитайте текст, при необходимости подумайте над тем, что можно ещё сократить. Сделайте окончательные исправления и дополнения. Проверьте черновик два раза.

Перепишите сжатое изложение в чистовик. Проверьте не менее двух раз.

Краткий алгоритм написания сжатого изложения выглядит так:

1) делим текст на части;

2) выделяем те предложения, без которых нельзя обойтись, отсутствие которых приведёт к искажению смысла или его непониманию;

3) опускаем несущественный материал, без которого можно обойтись, отсутствие которого не отразится на понимании смысла текста;

4) при необходимости перестраиваем некоторые предложения: из нескольких предложений составляем одно (то есть сжать их).

Существует несколько способов сжатия текста:

1) исключение подробностей, деталей;

2) обобщение конкретных, единичных явлений;

3) сочетание исключения и обобщения.

Для сжатия текста обычно используются следующие приёмы:

1) исключение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов предложения; сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;

2) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты, предложений с описаниями и рассуждениями;

3) замена однородных членов обобщающим словом;

3) замена прямой речи косвенной;

4) разделение сложного предложения на сокращенные простые;

5) замена предложения или его части указательным местоимением;

6) образование сложного предложения путем слияния семантически схожих простых предложений.

Итак, главное, чему должен научится выпускник для успешного написания сжатого изложения, – кратко, в обобщенной форме пересказывать описанные в тексте факты, явления или события, глубоко вдумываться в содержание произведения, вычленять наиболее важный материал, самостоятельно подбирать слова и синтаксические конструкции.

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Прослушайте текст и выполните задание C1 на отдельном листе или бланке. Сначала напишите номер задания, а затем текст сжатого изложения.

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.

Учтите, что вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом.

Объём изложения – не менее 70 слов.

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ПРИЁМЫ СЖАТИЯ

Среди содержательных приёмов компрессии текста основными являются:

1) разделение информации на главную и второстепенную,

исключение несущественной и второстепенной информации;

2) свёртывание исходной информации за счёт обобщения

(перевода частного в общее).

К основным языковым приёмам компрессии исходного текста относятся:

1. Замены:

замена однородных членов обобщающим наименованием;

замена фрагмента предложения синонимичным выражением;

замена предложения или его части указательным местоимением;

замена предложения или его части определительным или отрицательным местоимением с обобщающим значением;

замена сложноподчинённого предложения простым.

2. Исключения:

исключение повторов;

исключение фрагмента предложения;

исключение одного или нескольких из синонимов.

3. Слияния:

слияние нескольких предложений в одно.

Три основные вида сжатия информации – объединение, замена, удаление.

Сжатое изложение проверяет:

1) умение слушать, то есть адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в прослушанном тексте;

2) умение обрабатывать воспринятую информацию, выделяя в ней главное;

3) умение письменно передавать обработанную информацию.

Проверка этих трёх основных умений легла в основу системы критериев оценивания изложения.

Как писать сжатое изложение

Внимательно прослушайте (прочитайте) текст, который вам предстоит письменно кратко изложить.

Обдумайте содержание текста, определите, какая информация является основной, а какая — второстепенной.

Определите значение непонятных слов.

4. Прослушивая (читая) текст второй раз, записывайте в черновике ключевые слова, наиболее яркие выражения, которые связаны с передачей основной информации текста. Затем составьте план.

5. Продумайте ещё раз, какие основные способы сжатия текста вы можете применить при написании изложения: передача только основной информации текста; краткое изложение одного из фрагментов или нескольких фрагментов текста (например, замена диалога одним предложением, выражающим содержание разговора персонажей).

6. Пользуясь своими записями, составленным планом и решением о способах сжатия текста, приступайте к написанию чернового варианта сжатого изложения.

7. Отредактируйте черновик, обращая внимание на:

а) точность передачи сюжета, фактов, логику развёртывания темы, связь между предложениями и микротемами текста;

б) соблюдение требования сжатия текста при передаче его содержания;

в) соответствие изложения типу и стилю речи исходного текста;

г) соблюдение лексических и грамматических норм;

д) орфографическое и пунктуационное оформление текста.

8. Перепишите текст, затем внимательно проверьте его.

МИКРОТЕМА – Часть одной общей темы называют подтемой или микротемой. Вокруг микротемы группируются предложения, составляющие часть текста, которая называется абзацем.

Каждый абзац на письме выделяют красной строкой – небольшим отступом.

В абзаце обычно выделяют зачин (или начало), развитие мысли, конец (или концовку). Внимание!

1. При написании изложения экзаменуемым может быть использована лексика, отличающаяся от той, которая представлена в исходном тексте или в информации о тексте.

2. Количество абзацев в сжатом изложении должно соответствовать количеству микротем исходного текста.

Читая экзаменационную работу, эксперт, справляясь с этой информацией, устанавливает соответствие содержания работы выпускника перечисленным микротемам, их количеству и последовательности.

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему

Задание:

Текст:

Сочинение:

Не могу не согласиться с высказыванием К.Паустовского, который посвятил нашему родному языку эти строки: "Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом". Действительно, русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и богатейших языков мира. В чем же заключается его богатство?

Богатство любого языка определяется прежде всего богатством словаря. Известный русский учёный В.И. Даль включил в «Словарь живого великорусского языка» более 200 тысяч слов. Важным источником обогащения речи служит синонимия. Наш язык очень богат синонимами — словами, имеющими общее значение и различающимися дополнительными оттенками или стилистической окраской. Синонимы привлекают пишущего или говорящего тем, что они позволяют с предельной точностью выразить мысль. Так, описывая чувства Анны Федотовны, автор использует синонимы "горечь и обида" (предложение № 44), "разговор обеспокоил, удивил, обидел" (предложение № 33), которые помогают писателю более полно и многогранно раскрыть душевное состояние своей героини.

Русский язык обладает и богатейшими словообразовательными возможностями. Способы образования слов в русском языке очень разнообразны. Один из наиболее продуктивных способов - это суффиксальный. Возьмём, к примеру, слово "Танечка" из предложения 1. Оно образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -ечк-, который помогает автору выразить симпатию к героине своего произведения.

Таким образом, русским словом можно не только назвать предметы, явления и действия, но и выразить чувства. (204 слова)

Как писать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему

Подготовка к заданию С2 в ГИА по русскому языку.

Что такое «сочинение на лингвистическую тему»?

Прилагательное «лингвистический» произошло от слова «лингвистика». Лингви́стика (языкозна́ние, языкове́дение; от лат. lingua — язык) — наука, изучающая языки. Значит, основным содержанием такого сочинения будет именно лингвистический материал. Вам придется рассуждать о различных лингвистических понятиях, например, о знаках препинания, синонимах, антонимах, фразеологизмах, частицах, глаголах, суффиксах и т.д.

Как может быть сформулировано задание С2?

Формулировка задания, связанного с написанием сочинения-рассуждения на лингвистическую тему, периодически менялась.

В 2012 году выпускникам нужно было написать сочинение по известному заранее высказыванию лингвиста Степанова. В 2013 году в задании С2 в каждом варианте будли разные высказывания о языке. Многих волнует вопрос: какие именно высказывания о языке будут включены в экзаменационные тесты?

Данная информация оглашению не подлежит.

Как сформулировано задание С2 в демоверсии?

Внимательно прочитайте задание. Обратите внимание на то, что в нём сформулированы основные требования к сочинению. При написании сочинения старайтесь их выполнить. В противном случае с вас снимут баллы.

Пошаговая инструкция по написанию сочинения С2

Шаг 1. Знакомимся с высказыванием Внимательно прочитайте высказывание о языке. Осмыслите его. Выделите ключевые слова.

Шаг 2. Определяем основную мысль высказывания Выясните, о каких свойствах языка, о каких языковых явлениях идёт речь в высказывании.

Примерные ответы:

о богатстве, выразительности, точности русской речи;

о средствах выражения мыслей;

о роли в русском языке эпитетов, метафор, олицетворений, сравнений, синонимов, антонимов, фразеологизмов и т.п.;

о взаимосвязи лексики и грамматики;

о роли синтаксиса в человеческом общении; о гибкости русской пунктуационной системы и функциях знаков препинания и т.д.

Шаг 3. Оформляем вступление

Во вступлении необходимо раскрыть смысл высказывания.

автор анализирует характеризует рассуждает отмечает доказывает сравнивает сопоставляет противопоставляет называет описывает разбирает подчёркивает ссылается на... останавливается на ... раскрывает содержание отмечает важность формулирует касается утверждает считает, что ... и т.д.

Помните, что вступление должно состоять примерно из 2-3-х предложений.

Можно применить цитирование, например: К.Г.Паустовский сказал: "Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом". Действительно, слова наиболее точно, ясно и образно выражают самые сложные мысли и чувства людей, всё многообразие окружающего мира.

Можно обойтись и без цитирования, например: Язык – одно из чудес, с помощью которого люди передают тончайшие оттенки мыслей. Великий русский писатель К.Паустовский утверждал, что русским словом можно не только назвать предметы, явления и действия, но и выразить идеи, мысли, чувства. Не могу не согласиться с мнением автора высказывания.

или: Высказывание К. Г. Паустовского я понимаю так: нет предмета во вселенной, для которого бы не придумал слова человек. При помощи слова мы называем не только предметы, но и всякое действие и состояние. Особенно богато для обозначения явлений русское слово. Я разделяю точку зрения русского писателя.

или: В высказывании К. Г. Паустовского моё внимание привлекла мысль о том, что в богатом русском языке можно найти слова для выражения всего многообразия окружающего мира и внутреннего мира человека.

Шаг 4. Пишем основную часть

Основную часть можно начать следующими фразами:

Присмотримся повнимательнее к словам в тексте ... (называем фамилию автора текста)

Обратимся к тексту русского писателя ... (фамилия автора текста)

Докажем эту мысль на примерах из текста...

Попытаемся раскрыть значение тезиса на примерах, взятых из текста ...

Далее приводим примеры, подтверждающие слова писателя и ваши рассуждения.

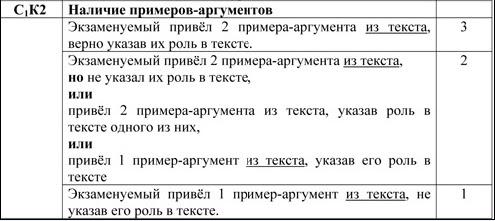

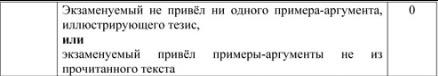

Внимательно изучите критерии оценивания примеров-аргументов:

Таким образом, общие требования к аргументам таковы:

примеров должно быть 2;

примеры должны быть из указанного текста;

приводя пример, нужно не только назвать языковое явление, но и объяснить его значение и указать роль в тексте.

Например:

Аргумент 1. Важным источником обогащения речи служит синонимия. Наш язык очень богат синонимами (названо языковое явление) - словами, имеющими общее значение и различающимися дополнительными оттенками или стилистической окраской (объяснено его значение). Синонимы привлекают пишущего или говорящего тем, что они позволяют с предельной точностью выразить мысль. Так, описывая чувства Анны Федотовны, автор использует синонимы "горечь и обида" (предложение 44), "разговор обеспокоил, удивил, обидел" (предложение 33), которые помогают писателю более полно и многогранно раскрыть душевное состояние своей героини (указана роль в тексте).

Аргумент 2. Русский язык обладает и богатейшими словообразовательными возможностями. Способы образования слов в русском языке очень разнообразны. Один из наиболее продуктивных способов - это суффиксальный. Возьмём, к примеру, слово "Танечка" из предложения 1. Оно образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -ечк-, который помогает автору выразить симпатию к героине своего произведения.

При оформлении примеров можно использовать вводные слова "во-первых", "во-вторых" и т.д. Не забывайте, что они отделяются запятой.

Шаг 5. Пишем заключение

В заключительной части сочинения делается вывод из всего сказанного. Как правило, в заключении говорится о том же, о чём во вступлении, но другими словами.

Начать вывод можно следующими словами и фразами:

Таким образом, ...

Итак, ...

Следовательно, ...

В итоге можно прийти к такому выводу: ...

В заключение можно сказать, что ...

Мы убеждаемся в том, что ...

Обобщая сказанное, ...

Из этого следует, что ... и т.д.

Например: Таким образом, приведённые примеры подтверждают мысль К.Г.Паустовского о том, что в русском языке можно найти нужные слова для выражения самых сложных мыслей и различных оттенков чувств.

или:

Подводя итог сказанному, хочу отметить, что эпитеты играют важную роль в художественном тексте: они способствуют более полной, точной, яркой и образной передаче оттенков мыслей, чувств и оценок автора текста.

Итак,

ПЛАН сочинения-рассуждения на лингвистическую тему таков:

1. Тезис (формулируем позицию автора и выражаем своё отношение к ней).

2. Аргументация:

а) аргумент-пример №1;

б) аргумент-пример №2.

3. Вывод. Каждую часть начинаем с красной строки.

То есть в вашем сочинении должно быть минимум 3 абзаца. А лучше 4, т.к. 2-ую часть можно разбить на 2 абзаца в соответствии с количеством аргументов-примеров.

Цитаты, положенные в основу заданий части С. (По сборнику типовых экзаменационных вариантов под редакцией И.П.Цыбулько)

Тест 1

«В языке есть… слова. В языке есть… грамматика. Это – те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения».

Лев Васильевич Успенский

Тест 2

«Один словарный состав без грамматики ещё не составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение».

Лев Васильевич Успенский

Тест 3

«Точность слова является не только требованием стиля, требованием вкуса, но, прежде всего, требованием смысла».

Константин Александрович Федин

Тест 4

«Сходство между наклонением условным и повелительным состоит в том, что оба они… выражают не действительное событие, а идеальное, то есть представляемое существующим только в мысли говорящего».

Александр Афанасьевич Потебня

Тест 5

«Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Тест 6

«Заставляя героев говорить друг с другом, вместо того чтобы передать их разговор от себя, автор может внести соответствующие оттенки в такой диалог. Тематикой и манерой речи он характеризует свих героев».

Литературная энциклопедия

Тест 7

«Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения».

Константин Георгиевич Паустовский

Тест 8

«К оценке достоинств речи мы должны подходить с вопросом: насколько же удачно отобраны из языка и использованы для выражения мыслей и чувств различные языковые единицы?».

Борис Николаевич Головин

Тест 9

«Грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете».

Лев Васильевич Успенский

Тест 10

«Язык не есть только говор, речь: язык есть образ всего внутреннего человека, всех сил, умственных и нравственных».

Иван Александрович Гончаров

Тест 11

«Придание образности словам постоянно совершенствуется в современной речи посредством эпитетов».

А. А. Зеленецкий

Тест 12

«Читатель проникает в мир образов художественного произведения через его речевую ткань».

Маргарита Николаевна Кожина

Тест 13

«Обладая и лексическим, и грамматическим значением, слово способно объединяться с другими словами, включаться в предложение».

Ираида Ивановна Постникова

Тест 14

«Местоименные слова – слова вторичные, слова-заместители. Золотым фондом для местоимений являются знаменательные слова, без наличия которых существование местоимений «обесценено»».

Александр Александрович Реформатский

Тест 15

«Что же в языке позволяет ему выполнять его главную роль – функцию общения? Это синтаксис».

Александр Александрович Реформатский

Тест 16

«Пунктуационные знаки имеют своё определённое назначение в письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своё определённое место в системе письма, имеет свой неповторимый «характер»».

Светлана Ивановна Львова

Тест 17

«Автор идёт от мысли к словам, а читатель – от слов к мысли».

Н. Шамфор

Тест 18

«Выразительность – это свойство сказанного или написанного своей смысловой формой привлекать особое внимание читателя, производить на него сильное впечатление».

Александр Иванович Горшков

Тест 19

«Устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса».

Борис Викторович Шергин

Тест 20

«Способность слова связываться с другими словами проявляется в словосочетании».

Ираида Ивановна Постникова

Тест 21

«Языком человек не только выражает что-либо, он им выражает также и самого себя».

Георг фон Габеленц

Тест 22

«Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит».

Дмитрий Сергеевич Лихачёв

Тест 23

«Художественный текст заставляет обратить внимание не только и не столько на то, что сказано, но и на то, как сказано».

Е. В. Джанджакова

Тест 24

«Художник мыслит образами, он рисует, показывает, изображает. В этом и заключается специфика языка художественной литературы».

Георгий Яковлевич Солганик

Тест 25

«Правила синтаксиса определяют логические отношения между словами, а состав лексикона соответствует знаниям народа, свидетельствует о его образе жизни».

Николай Гаврилович Чернышевский

Тест 26

«Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах».

Илья Наумович Горелов

Тест 27

«Я понял, что человек может знать великое множество слов, может совершенно правильно писать их и так же правильно сочетать их в предложении. Всему этому учит нас грамматика».

Михаил Васильевич Исаковский

Тест 28

«Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи – единицы: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение… И каждая из них занимает своё место в системе, каждая выполняет свою работу».

Михаил Викторович Панов

Тест 29

«Русский язык… богат глаголами и существительными, разнообразен формами, выражающими оттенки чувств и мыслей».

Лев Николаевич Толстой

Тест 30

«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика – как они думают».

Георгий Владимирович Степанов

Тест 31

«Язык – это то, благодаря чему, с помощью чего мы выражаем себя и вещи».

Поль Рикёр

Тест 32

«Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи. Мы часто пользуемся ими в повседневной речи, порой даже не замечая, ведь многие из них привычны и знакомы с детства».

Из учебника русского языка

Тест 33

«Язык – это то, что человек знает. Речь – это то, что человек умеет».

Андрей Александрович Мирошниченко

Тест 34

«Некоторые учёные даже предлагают выделить два языка – устный и письменный, настолько большие различия существуют между устной и письменной речью».

Андрей Александрович Мирошниченко

Тест 35

«Русский язык… обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли».

Владимир Галактионович Короленко

Тест 36

«Функции абзаца тесно связаны с функционально-стилевой принадлежностью текста, вместе с тем отражают и индивидуально-авторскую особенность оформления текста».

Нина Сергеевна Валгина

Примеры сочинений

C 2 № 482. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания французского писателя Н. Шамфора: «Автор идёт от мысли к словам, а читатель — от слов к мысли». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Н. Шамфора.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Старенький двухэтажный дом с облупленной штукатуркой стоял на краю города. (2)Над дверью висела синяя с белыми буквами вывеска: «Городской дом ребёнка». (3)Валентин, а за ним и Коля вошли в одну из комнат, где сидела женщина-начальница.

(4)Николай примостился на стуле возле стенки, и, пока Валентин объяснял цель их визита, мальчик огляделся. (5)Комната, в которой вдоль стен стояли шкафы с неплохими игрушками, сразу видно, иностранного производства, и на стенах висели разноцветные календари и плакаты, была просторной и светлой. (6)3а спиной у детской начальницы негромко гудел финский холодильник, а на окнах колыхались розовые занавески из красивой ткани.

— (7)Вы знаете, — заговорила начальница, — мы у себя документы не храним, всё передаётся дальше, в детский дом, в интернат. (8)У тебя что сохранилось, — спросила, обращаясь к Коле, — метрика1, это ясно, а ещё что?

— (9)Ничего, — сказал он в смятении.

— (10)А ты очень хочешь найти маму?

(11)Он вздрогнул и оторопел от глупого вопроса, смутился, мотнул головой, потом проговорил:

— (12)Не очень...

— (13)Ну и умница! — воскликнула начальница и внушительно произнесла, разделяя слова: — (14)Как! (15)Педагог! (16)Я утверждаю! (17)Что! (18)Лучше! (19)Не искать! — (20)И вдруг добавила каким-то неожиданно человеческим тоном: — (21)А то разочаруешься. (22)Станешь ещё более... одинок. (23)Но вы, конечно, заезжайте недельки через три-четыре, я запрошу наш департамент, потом заявка уйдёт в архив, знаете, всё теперь не так просто...

— (24)Николай, ступай в машину, — улыбаясь, мягко попросил Валентин, и парень, вежливо попрощавшись, вышел в коридор.

(25)Он постоял в коридоре и уже хотел уходить, но вдруг пошёл не к выходу, а вдоль по коридору, застланному красной дорожкой. (26)Детский писк становился внятнее, отчётливее, и Коля открыл белую дверь: в большой и светлой комнате вдоль стен стояли рядами деревянные кроватки, а в них лежали младенцы. (27)Взрослых нигде не было видно. (28)Николай двинулся между рядами, разглядывая лица совсем маленьких людей, глядевших на него кто с удивлением, кто с безразличием, как вдруг за спиной услышал чей-то голос:

— (29)Вы как тут оказались?!

(30)Он обернулся. Перед ним стояла женщина — медсестра, наверное.

(31)А Николая била в висок ужасная мысль. (32)Он знал, был уверен, но ему требовалось подтверждение, и он спросил:

— (33)Их бросили?

(34)Тётка усмехнулась:

— (35)Ничего страшного. (36)Вырастим. (37)Выходим. (38)Выкормим.

— (39)А вы чего-то хорошо живёте! — вдруг сказал Николай. — (40)Холодильники-морозильники, игрушки.

— (41)Как же, — ответила она, — к нам всякие американцы пачками едут, детишек усыновляют. (42)Наши-то беленькие, крепенькие, правда, больных много, да разве это для американок-то беда? (43)У них вон всё есть, всякие лекарства. (44)Вот наших и берут. (45)И подарочки везут, а как же, чего тут плохого? (46)И деткам хорошо, и дому, где выросли.

(По А. Лиханову)*

* Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) — писатель, журналист. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет роли семьи и школы в воспитании ребёнка, в формировании его характера.

__________

1М е т р и к а — свидетельство о рождении.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле.

Французский писатель Н. Шамфор говорил: «Автор идёт от мысли к словам, а читатель — от слов к мысли». Для того, чтобы слово написанное «дошло», стало для читателя своим, побудило его к дальнейшим мыслям и делам, какие же слова должен найти писатель, как он должен их сказать? Помните, в Библии: «Вначале было слово...»? А у Пушкина — «глаголом жечь сердца людей!..»

В тексте Альберта Лиханова поднята тема брошенных детей. С какой болью говорит автор об этих детях и о бездушии общества, в котором это стало возможно! Обратим внимание на предложение № 34 («Тетка усмехнулась»): в предложении использовано слово «тетка», которым писатель называет медсестру дома ребенка, слово экспрессивно отрицательно окрашенное — показатель того, что отношение героя к происходящему явно негативное. Подтверждение этому находим и в предложении № 31 («А Николая била в висок ужасная мысль.»). Метафора «мысль била» используется автором для передачи переживаний Николая, который глубоко потрясен посещением дома ребенка.

Таким образом, трудно не согласиться с высказыванием Шамфора о том, что главной задачей писателя является передача своих мыслей такими словами, которые бы позволили читателю «услышать» автора и задуматься над поставленными вопросами.

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 1/12

C 2 № 500. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского писателя Бориса Викторовича Шергина: «Устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Б. В. Шергина.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Как-то летом Лёвка, примостившись на заборе, помахал рукой Серёже.

— (2)Смотри-ка... рогатка у меня. (З)Сам сделал! (4)Бьёт без промаха!

(5)Рогатку испробовали. (6)Марья Павловна выглянула из окна.

— (7)Это нехорошая игра, ведь вы можете попасть в моего кота.

— (8)Так что же, из-за вашего кота нам и поиграть нельзя? — дерзко спросил Лёвка.

(9)Марья Павловна пристально посмотрела на него, взяла Мурлышку на руки, покачала головой и закрыла окно.

— (10)Ну и наплевать! — сказал Лёвка. — (11)Мне в водосточную трубу попасть хочется.

(12)Он долго выбирал камешек покрупнее, потом натянул длинную резинку — из окна Марьи Павловны со звоном посыпались стёкла. (13)Мальчики замерли.

— (14)Бежим! — крикнул Лёвка, и ребята бросились наутёк.

(15)Настали неприятные дни ожидания расплаты.

— (16)Старуха обязательно пожалуется, — говорил Лёвка. — (17)Вот злющая какая! (18)Подожди... я ей устрою штуку! (19)Будет она знать...

(20)Лёвка показал на Мурлышку, которого любили все соседи, потому что он никому не доставлял хлопот, а целыми днями мирно спал за окном, подтолкнул Серёжу и зашептал что-то на ухо товарищу.

— (21)Да, хорошо бы, — сказал Серёжа.

(22)Прошло несколько дней.

...(23)Укрывшись с головой шерстяным одеялом и освободив одно ухо, Серёжа прислушивался к разговору родителей.

— (24)Как ты думаешь, куда он мог деться?

— (25)Ну что я могу думать, — усмехнулся отец. — (26)Может, пошёл кот погулять, вот и всё. (27)А может, украл кто-нибудь? (28)Есть такие подлецы...

— (29)Не может быть, — решительно сказала мать, — на этой улице все знают Марью Павловну. (З0)Никто так не обидит старую, больную женщину... (31)Ведь этот Мурлышка — вся её жизнь!

(32)На другой день Марья Павловна подошла к мальчикам.

— (ЗЗ)Ребятки, вы не видели Мурлышку? — (34)голос у неё был тихий, глаза серые, пустые.

— (35)Нет, — глядя в сторону, сказал Серёжа.

(З6)Марья Павловна вздохнула, провела рукой по лбу и

медленно пошла домой. (37)Лёвка скорчил гримасу.

— (38)Подлизывается... (39)А вредная всё-таки, — он покрутил головой. — (40)И правда, сама виновата... (41)Думает, если мы дети, так мы и постоять за себя не сумеем!

— (42)Фи! — свистнул Лёвка. — (43)Плакса какая! Подумаешь — рыжий кот пропал!

(44)Так прошло ещё несколько дней. (45)Все соседи включились в поиски кота, а несчастная Марья Павловна совсем отчаялась и слегла с сердечным приступом.

(46)И ребята не выдержали.

— (47)Надо найти старушку, которой мы отдали кота, — решили они.

(48)Но легко сказать «найти», а где её сыщешь теперь, когда столько дней прошло.

(49)Неожиданно им повезло: они увидели её на городском рынке и опрометью бросились к пожилой женщине, которая даже испугалась:

— (50)Да чего вам от меня надобно-то?

— (51)Котика рыжего, бабушка! (52)Помните, мы отдали вам на улице.

— (53)Ишь ты... (54)Назад, значит, взять хотите? (55)Кот ваш орёт днём и ночью. (56)Совсем не нравится он мне.

(57)Когда старушка привела их к своему домику, Лёвка прыгнул в палисадник, уцепился обеими руками за деревянную раму и прижался носом к окну:

— (58)Мурлышка! (59)Усатенький...

(60)Через минуту мальчишки торжественно шагали по улице.

— (61)Только б не упустить теперь, — пыхтел Лёвка. — (62)Нашёлся-таки!.. (6З)Усатый-полосатый!

(По В. Осеевой)*

* Осеева-Хмелёва Валентина Александровна (1902-1969) — детская писательница. Самыми известными её произведениями стали повести «Динка», «Динка прощается с детством».

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле.

Когда мы садимся писать, будь то письмо или сочинение, реферат или поздравительная открытка, мы обязательно обдумываем, как точнее сформулировать мысль, как правильнее построить то или иное пред-ложение. Устная речь зачастую не требует от нас такого напряжения, как речь письменная.

В приведенном тексте В. Осеевой широко используется диалог. Диалог служит для передачи устной речи. Посмотрим, как строится диалог у Осеевой. Обращает на себя внимание частое использование многоточия в тексте. Многоточие служит для передачи незавершенности мысли, порой, неуверенности героев в своих размышлениях. Примером могут стать предложения №38—40: (38) «Подлизывается...»; (39) «А вредная всё-таки, — он покрутил головой.»; (40) «— И правда, сама виновата…».

Этой же цели служит и использование односложных назывных предложений. Так, с помощью назывных предложений №58 («Мурлышка!»), №59 («Усатенький...») передается радость ребят после возвращения кота. Эмоции героев помогает передать также и использование восклицательного предложения (№58), предложения с многоточием (№59).

Приведенные примеры подтверждают, что прав был Борис Шергин, когда утверждал: «Устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса».

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 2/12

C 2 № 518. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Александра Ивановича Горшкова: «Выразительность — это свойство сказанного или написанного своей смысловой формой привлекать особое внимание читателя, производить на него сильное впечатление». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами А. И. Горшкова.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась. (2)Это уж потом узнал Пряхин, что работает тётя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтёршей, сидит при входе, а после смены обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное суконное одеяльце, хотя никто её об этом не просил. (3)Только разве надо просить, когда война, когда люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе? (4)И неграмотная старуха бродила вечерами между коек, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая.

(5)Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрачки, приложила ладошку к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла минуточку, вздохнула и наклонилась к Пряхину, неожиданно сильно, но аккуратно приподняла одной рукой его голову, а другой взбила подушку.

(6)Когда заканчивалось её дежурство, усаживалась теперь тётя Груня на табурет возле Алексея, смачивала уголком полотенца ссохшиеся, запёкшиеся его губы, и обтирала лицо, и подносила водички, и всё время гладила она его холодную, неживую руку и приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, как хорошая повязка.

(7)И гладила она и гладила Алексея по холодной руке и, видимо, добилась-таки своего. (8)Рука порозовела, стала тёплой, и однажды Пряхин посмотрел на тётю Груню осознанно и заплакал. (9)И она заплакала тоже. (10)Только её слёзы лёгкие были. (11)3нала тётя Груня, что своего добилась, что теперь выживет этот солдат, потому что боль свою победил, и ещё заплакала она оттого, что муж её и сын с фронта давно весточки не шлют и, может, вот так же, как этот бедолага. Алексей Пряхин, в госпитале где-нибудь маются, вот так же страдая и мучаясь... (12)Как же могла она, мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как могла не приговаривать своих ласковых слов, как могла не помочь Алексею?

(13)После выписки тётя Груня привела Алексея в свой домик, чистенький и уютный.

(14)В углу за занавеской вроде отдельной комнатки, и тётя Груня кивнула на неё:

— (15)Вон твоя комнатушка.

— (16)Тётя Груня, как с тобой рассчитываться-то стану? — улыбнулся Пряхин. — (17)Каким златом-серебром?

— (18)И-и, милай, — ответила тётя Груня сердито. — (19) Кабы люди за всё друг с дружкой рассчитываться принялись, весь бы мир в магазин превратили. (20)Храни нас Бог от этого магазина! (21)Тогда уж добро изничтожится! (22)Не станет его.

— (23)Почему? — удивился Алексей.

(24)Тётя Груня строго на него поглядела.

— (25)Потому как добро без корысти. (26)Аль не знал?

(По А. Лиханову)*

* Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) — писатель, журналист. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет роли семьи и школы в воспитании ребёнка, в формировании его характера.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле.

От того, как человек говорит, зависит его восприятие окружающими: какое впечатление он произведет, как будут восприниматься его слова, добьется ли он преследуемых целей. Одним из средств привлекательности собеседника является выразительность его речи.

В тексте Альберта Лиханова особой выразительностью отличается речь тети Груни. Напевность, мелодичность придают ее манере говорить используемые просторечные слова и выражения: «И-и, милай, — ответила тётя Груня сердито. — Кабы люди за всё друг с дружкой рассчитываться принялись, весь бы мир в магазин превратили» (предложения № 18—19), «Аль не знал?» (предложение № 26). Некоторые фразы героини по лаконичности формы напоминают пословицы. Так, в предложении «Потому как добро без корысти» отсутствует глагол-сказуемое, смысл сосредоточен в двух словах «добро без корысти» (предложение № 25).

Неслучайно речь тети Груни такова. Близость к народу, его нрав-ственным основам всегда считалась в русской литературе привилегией положительных героев, каковой и является героиня Лиханова.

Таким образом, на примере приведенного текста подтверждается высказывание известного лингвиста Александра Ивановича Горшкова: «Выразительность — это свойство сказанного или написанного своей смысловой формой привлекать особое внимание читателя, производить на него сильное впечатление».

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 3/12

C 2 № 536. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного лингвиста Ираиды Ивановны Постниковой: «Способность слова связываться с другими словами проявляется в словосочетании». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами И.И. Постниковой. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Солнце плещется в соцветиях черёмухи, слепит глаза розовыми красками зари. (2)Вот миновала ночь. (3)Вечером — торжество, вручение аттестатов, танцы. (4)Выпускной вечер моего класса...

(5)Десять лет назад, когда я только пришла работать в школу-интернат после института, мне дали первоклашек из детского дома, и я часто вспоминаю ту субботу, когда увидела своих «птенцов» на лестнице. (6)На каждой ступеньке стояли маленькие люди в серых костюмчиках и коричневых платьицах. (7)Нет, назвать их малышами не поворачивался язык: это были печальные маленькие люди. (8)Они стояли друг над дружкой, голова над головой, руки по швам, они замерли, точно готовились сфотографироваться. (9)Только вот глаза, конечно, были не для фотографии: удивлённые, печальные, непонимающие глаза. (Ю)Они наблюдали, как других детей родственники забирали на выходные домой. (11)Внизу царил смех, кипела радость, а там, на ступеньках, дрожала обида. (12)Помню то острое чувство вины, которое пронзило меня, и пришли простые мысли: у малышей никого нет, им нужен кто-то, очень близкий нужен. (13)Им нужен дом. (14)Родные люди.

(15)И я со всей пылкостью и самонадеянностью, которые свойственны молодым, приступила к делу. (16)Получив согласие директора интерната, я написала статью в газету, где рассказала про наших ребятишек. (17)Ещё я написала о том, что ребятам нужны близкие контакты с другими людьми, чтобы эти люди были друзьями детей на всю жизнь. (18)Не родными, так близкими.

(19)В день выхода газеты я очень волновалась. (20)Но результат не заставил себя ждать. (21)В пятницу с раннего утра школьный вестибюль был полон народу: пришли люди, которые хотели взять наших первоклашек на выходные к себе домой. (22)Выбор был велик, желающих пригреть наших ребят оказалось больше чем достаточно, но мы давали разрешение только после подробного разговора с каждым изпришедших. (23)И вот что из этого получилось.

(24)Первый класс мы закончили с таким результатом: пятерых детишек усыновили и удочерили. (25)Десять мальчиков и девочек, как мы и предполагали, нашли хороших друзей. (26)Шестеро — обстоятельства сложились так — в гости ходить перестали.

(27)Можно считать, благополучный исход. (28)Счёт шесть-пятнадцать. (29)Но судьба шестерых, вернувшихся в интернат навсегда, мучила меня долгие-долгие годы. (ЗО)Шестеро моих детей, прикоснувшись к семейному огню, лишились его тепла. (31)В них, признаюсь честно, вся эта история оставила нелёгкий след, и мне часто казалось, что со временем боль не утихала, а получала новое выражение. (32)Ничем не объяснимым неповиновением, каскадом двоек, грубостью. (33)И целых девять следующих лет я пыталась выровнять нити, распутать узлы и связать гладкую ребячью судьбу. (34) И с точки зрения результативности счёт пятнадцать-шесть не так уж плох. (35)Но я не про пятнадцать. (36)Я про шесть...

(37)Раным-рано. (38)На улице тишь, только шаркает метлой дворник. (39)День лишь занимается. (40)И вдруг... (41)Хор голосов — мальчишечьих и девчачьих — скандирует под моим окном:

— (42)Ма-ма На-дя! (43)Ма-ма На-дя!

(По А. Лиханову)*

* Лиханов Альберт Анатольевич (род. в 1935 г.) — писатель, журналист. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет роли семьи и школы в воспитании ребёнка, в формировании его характера.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в научном стиле.

Русский язык — один из богатейших языков мира и по составу языка, и по способам его речевой организации.

Нельзя не согласиться с высказыванием современного лингвиста Ираиды Ивановны Постниковой: «Способность слова связываться с другими словами проявляется в словосочетании». Словосочетание — самая маленькая единица синтаксиса, в составе которой отдельные слова приобретают способность взаимодействовать с другими словами и образовывать речевые компоненты.

Для подтверждения справедливости слов И. Постниковой обратимся к отрывку из текста А. Лиханова. В тексте немало выразительных словосочетаний. Так, например, в предложении №12 («Помню то острое чувство вины, которое пронзило меня, и пришли простые мысли: у малышей никого нет, им нужен кто-то, очень близкий нужен») в словосочетании «простые мысли» заключен глубокий смысл: мысли героини о том, что не должно быть брошенных детей, которые очень нуждаются в помощи, автор называет простыми, то есть естественными, ведь для человека свойственны милосердие, сострадание и желание помочь. В описании детей интерната используются словосочетания: «маленькие люди» (предложение №6), «печальные маленькие люди» (предложение №7). Акцент сделан автором на слове «люди», которым он называет детей, подчеркивая тем самым их нелегкую судьбу, и дополняет определение прилагательными «печальные», «маленькие», которые уж очень не по-детски характеризуют воспитанников интерната.

Таким образом, проанализировав текст, мы с уверенностью можем утверждать, что в словосочетании проявляется способность слова взаимодействовать с другими словами.

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 4/12

C 2 № 554. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского писателя и публициста Николая Гавриловича Чернышевского: «Правила синтаксиса определяют логические отношения между словами, а состав лексикона соответствует знаниям народа, свидетельствует о его образе жизни». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Н. Г. Чернышевского. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)В воскресенье отец разбудил меня, когда было ещё совсем темно.

— (2)Вставай-ка живо! (3)Всю красоту проспишь, соня. (4)На тетеревиный ток опоздаем!

(5)Я с трудом очнулся от дрёмы, наскоро умылся, выпил кружку молока, и, когда я был готов, мы двинулись в путь.

(6)По рыхлому снегу ступали наугад, то и дело проваливаясь в колдобины. (7)Прямого пути не было, пришлось сделать крюк — обойти низину. (8)И тут я вспомнил, что ружьё-то мы забыли...

— (9)Не беда, — успокоил меня отец. (10) — Не за тем идём...

(11)Я опустил голову: что же делать в лесу без ружья?! (И)Миновали железнодорожное полотно и через поле по узкой тропе заспешили к ещё сонному, голубеющему вдали лесу.

(12)Апрельский воздух тревожно и свежо пах талой землёй. (13)У дороги застыли вербы в серебряном пуху. (14)Внезапно отец остановился, затаил дыхание... (15)Вдали, в березняке, кто-то робко, неуверенно бормотал.

— (16)Кто-то проснулся? — спросил я.

— (17)Тетерев-косач, — ответил отец.

(18)Я долго приглядывался и заметил на деревьях больших чёрных птиц. (19)Мы спустились в овраг и подошли к ним ближе.

(20)Тетерева не спеша поклёвывали на берёзах почки, важно прохаживались по веткам. (21)А одна птица сидела на вершине берёзы, вздувала шею, вскидывала краснобровую голову, распускала веером хвост и всё громче и сильнее бормотала: «Чуф-фых-х, бу-бу-бу». (22)Ей по очереди, с расстановкой вторили другие птицы.

— (23)3наешь, — сказал отец, — это лучшая песня. (24)Послушаешь её, и весь месяц на душе праздник!

— (25)Какой?

— (26)Весенний... (27)Конец зимнему царству...

(28)Отец вдохнул полной грудью воздух, снял шапку.

— (29)Скоро у косачей пляски да игрища на болотах пойдут. (ЗО)Музыка — лесная капель. (31)А слова какие!

(32)Тут он подбоченился, охнул... да и запел вполголоса:

— (ЗЗ)Куплю балахон, продам шубу...

(34)С той поры прошло более тридцати лет, но по сей день помню холодную апрельскую ночь, неблизкий путь к лесу, серебрёный березняк, тёмные силуэты птиц и песню...

(По А. Баркову)*

* Барков Александр Сергеевич (1873-1953) — известный физико-географ, доктор географических наук. Является создателем учебников, пособий по преподаванию географии в школе.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле.

Богатство языка характеризует не только каждого отдельного человека, но и народ в целом. Чем развитее носитель языка, тем богаче его речь. Неслучайно, некоторые племена Африки, находящиеся на первобытной ступени развития, обходятся несколькими десятками звуков. В толковом словаре русского языка более двухсот тысяч слов. И этим богатством нужно умело пользоваться.

Обратимся к тексту А. Баркова. Использование в тексте глаголов придает речи динамику. В предложении №5 («Я с трудом очнулся от дрёмы, наскоро умылся, выпил кружку молока, и, когда я был готов, мы двинулись в путь») однородные сказуемые подчеркивают, насколько быстро собрался герой в лес, насколько неважны все эти действия перед главным событием — походом с отцом на тетеревиный ток.

Непринужденность, определенный лиризм придают речи обращения. Мы можем это наблюдать в предложении №3 («Всю красоту проспишь, соня»).

В предложении №13 («У дороги застыли вербы в серебряном пуху») художественный образ создается с помощью олицетворения «застыли вербы» и эпитета «серебряный пух». Так говорить о природе может только человек, влюбленный в ее красоту!

Проанализировав текст, можно согласиться с высказыванием русского писателя и публициста Николая Гавриловича Чернышевского: «Правила синтаксиса определяют логические отношения между словами, а состав лексикона соответствует знаниям народа, свидетельствует о его образе жизни».

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 5/12

C 2 № 572. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Ильи Наумовича Горелова: «Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами И. Н. Горелова.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перелистывала страницы моей общей тетрадки...

(2)Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по нескольку часов играть на своём инструменте. (3)В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. (4)А о чём писать? (5)0 чём угодно. (6)Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всём, что увидите. (7)Бежит собака с высунутым языком, — сказал он, посмотрев в окно, — опишите собаку. (8)Одно, два четверостишия. (9)Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. (10)Опишите дерево. (11)Море. (12)Скамейку. (13)Найдите для них единственно верное определение... (14)Например, опишите вьющийся куст этих красных цветов, которые тянутся через ограду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы тут с вами делаем...

— (15)Наконец, опишите воробья, — сказал Бунин, — я знаю: вы пришли в отчаяние от того, что всё уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем и новых чувств нет, все рифмы давно использованы и затрёпаны; размеры можно перечесть по пальцам; так что в конечном итоге сделаться поэтом невозможно. (16)В юности у меня тоже были подобные мысли, доводившие меня до сумасшествия. (17)Но это, милостивый государь, вздор. (18)Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. (19)Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. (20)Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. (21)Будьте в искусстве независимы, принесите новое. (22)Этому можно научиться. (23)И тогда перед вамиоткроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. (24)Вам станет легче дышать.

(25)Но я уже и без того дышал легко, жадно, новыми глазами рассматривая всё, что меня окружало...

(26)Я упивался начавшейся для меня новой счастливой жизнью, сулившей впереди столько прекрасного! (27)Я понял, что поэзия была вовсе не то, что считалось поэзией, а чаще всего была именно то, что никак не считалось поэзией. (28)Мне не надо было её разыскивать, откуда-то выковыривать. (29) Она была тут, рядом, вся на виду, она сразу попадала в руки — стоило лишь внутренне ощутить её поэзией. (30) И это внутреннее ощущение жизни как поэзии теперь безраздельно владело мною.

(31)Лишь потому, что я вдруг узнал, понял всей душой: вечное присутствие поэзии — в самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой миг могут превратиться в произведение искусства, стоит только внимательно в них всмотреться.

(По В. Катаеву)*

* Катаев Валентин Петрович (1897-1986) — русский писатель. Определяют два главных направления его творчества — героическая патетика и сатира.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле.

Словом можно передать наши чувства и переживания, можно согреть человека, можно ранить. Особенностью русского языка является многозначность слова. Именно поэтому трудно не согласиться с высказыванием известного лингвиста Ильи Наумовича Горелова: «Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах».

Для подтверждения справедливости слов Горелова обратимся к тексту В. Катаева. Необычный художественный образ создается, когда приводятся слова Бунина о таланте — талант сравнивается с колодцем (предложение №3: «В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду»). Восхищаясь поэзией, Валентин Катаев использует эпитеты «неисчерпаемый мир подлинной поэзии», с помощью которых передает свое трепетное отношение к поэтическому творчеству (предложение № 23).

Таким образом, анализируя текст В. Катаева, мы с уверенностью можем утверждать, что сила воздействия художественного текста на читателя тем сильнее, чем грамотнее «писатель-мастер» умеет пользоваться словом во всей его многогранности и многозначности.

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 6/12

C 2 № 590. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания советского поэта Михаила Васильевича Исаковского: «Я понял, что человек может знать великое множество слов, может совершенно правильно писать их и так же правильно сочетать их в предложении. Всему этому учит нас грамматика». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами М. В. Исаковского. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Был октябрь, на лугах гуляло стадо, и доносило дымом с картофельных полей. (2)Я шёл медленно, рассматривая перелески, деревеньку за лощиной, и вдруг ясно представил живого Некрасова. (3)Ведь он в этих местах охотился, бродил с ружьём. (4)Может, у этих старых дуплистых берёзок он и останавливался, отдыхая на пригорке, беседовал с деревенскими ребятишками, думал, слагал строки своих стихов. (5)Может, потому как живой и видится на этих дорогах Некрасов, что он создал, бывая здесь, много поэтических произведений, воспел красоту верхневолжской природы.

(6)Сама по себе природа вечна и почти неизменна. (7)Пройдёт сто лет, люди придумают новые машины, побывают на Марсе, а леса будут такими же, и так же будет пригоршнями разбрасывать ветер золотой берёзовый лист. (8)И так же, как сейчас, природа будет будить в человеке порывы творчества. (9)И так же будет страдать, ненавидеть и любить человек...

(10)Плыли мы как-то вниз по Ветлуге на старой деревянной барже. (11)Рабочие леспромхоза, их было человек десять, играли в карты, лениво переговаривались и курили. (12)А две поварихи и женщина из района сидели на корме и ели яблоки. (13)Река сначала была узкой, берега унылы, с лозняком и ольхой, с корягами на белом песке. (14)Но вот баржа обогнула отмель и вышла на широкий простор.

(15)Глубокая и тихая вода лакированно блестела, словно в реку вылили масло, и в это чёрное зеркало смотрелись с обрыва задумчивые ели, тонкие берёзки, тронутые желтизной.

(16)Рабочие отложили карты, а женщины перестали есть.

(17)Несколько минут стояла тишина. (18)Только катер постреливал глушителем да за кормой вскипала пена.

(19)Вскоре мы вышли на самую середину реки, и, когда за изгибом показался хуторок с убегающей в поле дорогой, женщина склонила голову набок и запела тихо:

(20) Куда бежишь, тропинка милая,

Куда зовёшь, куда ведёшь...

(21)Поварихи тоже стали глядеть на дорогу и, пока женщина делала паузу, как бы забыв что-то, повторили первые слова песни, а потом уж все вместе ладно и согласно закончили:

(22) Кого ждала, кого любила я,

Уж не воротишь, не вернёшь...

(23)Они некоторое время молчали, не отрывая серьёзных лиц от берега, и, вздохнув, поправив платочки, продолжали петь, смотря друг на друга и как бы чувствуя родство душ.

(24)А мужчины, сдвинув брови и поджав губы, тоже уставились на хуторок, и кое-кто из них невольно подтягивал, не зная слов или стесняясь петь в голос. (25)И целый час все вместе пели они эту песню, по нескольку раз повторяя одни и те же строчки, а баржа катила себе вниз по Ветлуге, по лесной дикой реке. (26)Я смотрел на них, вдохновлённых, и думал о том, что вот все они разные, а сейчас вдруг как бы одинаковыми стали, что-то заставило их сблизиться, забыться, почувствовать вечную красоту. (27)Ещё подумал я и о том, что красота, видно, живёт в сердце каждого человека и очень важно суметь разбудить её, не дать ей умереть, не проснувшись.

(По Ю. Грибову)*

* Грибов Юрий Тарасович (род. в 1925 г.) — русский писатель, журналист, автор многих популярных книг о Великой Отечественной войне.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения, написанного в научном стиле.

Грамматика — это раздел языкознания — наука об образовании и изменении слов, о соединении слов и строении предложений. Без владения грамматическими нормами языка нельзя в совершенстве овладеть языком, нельзя грамотно говорить и писать. Подчеркивая важную роль грамматики в устной речи и правописании, советский поэт Михаил Васильевич Исаковский говорил: «Я понял, что человек может знать великое множество слов, может совершенно правильно писать их и так же правильно сочетать их в предложении. Всему этому учит нас грамматика».

Проанализируем грамматический строй языка в тексте Юрия Грибова. Текст непростой с точки зрения синтаксиса: много осложненных пред-ложений, сложных синтаксических конструкций. Так, предложение №2 (Я шёл медленно, рассматривая перелески, деревеньку за лощиной, и вдруг ясно представил живого Некрасова) осложнено обособленным обстоятельством, однородными дополнениями и однородными сказуемыми.

Предложения №21—22 представляют собой сложную синтаксическую конструкцию, в которой части связаны сочинительной и подчинительной связью, есть прямая речь: (21) «Поварихи тоже стали глядеть на дорогу и, пока женщина делала паузу, как бы забыв что−то, повторили первые слова песни, а потом уж все вместе ладно и согласно закончили:»

(22) «Кого ждала, кого любила я,

Уж не воротишь, не вернёшь...»

Владение грамматическими нормами построения словосочетаний и предложений позволяют автору особой формой повествования привлекать внимание читателя, производить на него сильное впечатление.

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 7/12

C 2 № 608. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Михаила Викторовича Панова: «Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи — единицы: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение... И каждая из них занимает своё место в системе, каждая выполняет свою работу». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами М. В. Панова.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Жил в станице старый-престарый дед. (2)Все давно позабыли его фамилию и имя, звали просто Гриничка...

(3)Дед Гриничка любил петь песни. (4)Сядет, бывало, на завалинку, зажмёт отполированный руками костыль и начинает петь. (5)Он пел хорошо, молодым, совсем не скрипучим, как у его односельчан, голосом, пел старинные казачьи песни. (6)Закрыв глаза, закинув простоволосую белую голову чуть назад, он мог выводить целыми днями, помогая песне плавными взмахами руки.

(7)Ребятишки всегда собирались вокруг него, ложились на траву, подперев кулачками непутёвые головы и пораскрыв рты, слушали, как сказку. (8)Песни плыли про удалых казаков, про ворогов окаянных, про Дон-батюшку. (9)Песен Гриничка знавал много и редко когда повторял одни и те же. (10)Говорят, что дед был лихим казаком-рубакой в молодости, за удаль награждён «Георгием», был запевалой в казачьей сотне от станицы.

(11)Он пел протяжно, с надрывом и какой-то нечеловеческой грустью. (12)Приходили его слушать нередко и взрослые: сядут вокруг деда, а Гриничка, никого не замечая, как бы разговаривая с самим собой, пел и пел...

(13)Его однополчане почти все перемёрли, оставшиеся охали и болели, а он, к удивлению всех, ужился со своей старостью. (14)Многие считали, что именно песни держали дух бодрым, худое тело — прямым, а глаза — острыми и молодыми.

(15)Жил Гриничка один в полуразвалившейся, крытой соломой хате. (16)Получал пенсию за убитых на войне сыновей, изредка забегала прибраться и постирать дочь, живущая на другом краю станицы. (17) Она, говорят, несколько раз уводила к себе жить старика, но проходило время, он опять возвращался на свою завалинку.

(18)Много историй и сказок знал дед, но все сказы начинал и завершал удалой или грустной песней. (19)Казалось, смежив глаза, представлял он себя молодым, чинно сидящим за столом заполошной казачьей свадьбы, или летел он на коне в атаку. (20)Тогда он вскакивал и показывал, как рубали австрияков.

— (21)Шашки вон! — командовал старик, тряс узловатыми землистыми пальцами свой дубовый костыль и одним махом срубал метёлки жирной лебеды. (22)Потом садился, долго сидел бесшумный, что-то перебирая сизыми губами, отыскивая, как на чётках, нужный камушек, и как бы сама собой сначала тихо, потом всё сильней и отчётливей, неторопливо и просторно, как сама степь, с губ его текла песня, грустная, горькая, как полынь, о казачке, не дождавшейся мужа с войны, и сиротинушках детках её, напрасно убитой горлице, об умирающем ямщике и наказе его или ещё о чём-то таком, что сердце сводило печалью, навёртывалась горячая слеза. (23)Ребятня шмыгает носами и вытирает чумазыми ладошками большие, ещё глупые глазёнки...

(24)А Гриничка всё пел! (25)Постепенно голос его креп, старик вставал и, отмахнув корявые руки назад, как бы приглашал взглянуть на это прошлое... (26)Раскатисто, могуче пел о казачьих набегах и удалом Стеньке Разине.

(27)Жгуч и пронзителен взгляд из-под сивых и лохматых бровей! (28)И не приведи Бог, если он отыскивал в ком-то скрытую червоточину! (29)Ходили к нему, как на исповедь, ходили за негласным советом: как жить? (30)Чего стоишь? (31)Что можешь оставить после себя?

(32)Когда Гриничка пел, теплела душа, и уходил дурман суетного дня, и каждый становился добрей и чище.

(По Ю. Сергееву)*

* Сергеев Юрий Васильевич (род. в 1948 г.) — современный русский писатель. Главной темой творчества является тема Родины.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в научном стиле.

Известный лингвист Михаил Викторович Панов говорил: «Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи — единицы: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение... И каждая из них занимает своё место в системе, каждая выполняет свою работу». В основе утверждения Панова лежит понятие единицы языка.

Что же такое языковая единица? Итак, единицы языка — это элементы системы языка, имеющие разные функции и значения. Именно о них идет речь в словах Панова: это звук, морфема, слово, словосочетание, предложение...

Попробуем доказать объективность этого высказывания на примере текста Юрия Сергеева.

В составе предложения №8 («Песни плыли про удалых казаков, про ворогов окаянных, про Дон-батюшку») при построении словосочетания «про ворогов окаянных» применен прием инверсии, позволяющий стилизовать текст под произведение устного народного творчества. Этой же цели служит употребление слова «враги» на манер древнерусского «вороги», приложения «Дон-батюшка» (предложение №8). В конце приведенного текста автор использует риторические вопросы для привлечения внимания к проблеме смысла жизни: «Чего стоишь? Что можешь оставить после себя?» (предложения №30—31).

Итак, мы смогли убедиться, что в тексте каждая языковая единица «занимает своё место в системе, каждая выполняет свою работу».

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 8/12

C 2 № 626. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания российского журналиста Андрея Александровича Мирошниченко: «Язык — это то, что человек знает. Речь — это то, что человек умеет». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами А. А. Мирошниченко. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

— (1)Няня, где Жучка? — спрашивает Тёма.

— (2)Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод, — отвечает няня. — (3)Весь день, говорят, визжала, сердечная...

(4)Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, и мысли роем теснятся в его голове. (5)У него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя засыпает. (6)Он просыпается от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он всё вытаскивал Жучку, но она срывалась и вновь падала на дно колодца.

(7)Решив немедленно идти спасать свою любимицу, Тёма на цыпочках подходит к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, выходит на террасу. (8)На дворе светает.

(9)Подбежав к отверстию колодца, он вполголоса зовёт:

— (10)Жучка, Жучка!

(11)Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно визжит.

— (12)Я сейчас тебя вызволю, — кричит он, точно собака понимает его.

(13)Фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец. (14)Но этот так хорошо обдуманный план неожиданно лопнул: как только приспособление достигло дна, собака сделала попытку схватиться за него, но, потеряв равновесие, свалилась в грязь.

(15)Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было ещё спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, заставляет Тёму решиться на выполнение второй части сна — самому спуститься в колодец. (16)Он привязывает верёвку к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. (17)Он сознаёт только одно: времени терять нельзя ни секунды.

(18)На мгновенье в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки. (19)Это успокаивает его, и он спускается дальше.

(20)Жучка, опять усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весёлым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию. (21)Это спокойствие и твёрдая уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна.

(22)Не теряя времени, Тёма обвязывает вожжами собаку, затем поспешно карабкается наверх. (23)Но подниматься труднее, чем спускаться! (24)Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. (25)Страх охватывает его, но он подбадривает себя дрожащим от ужаса голосом:

— (26)Не надо бояться, не надо бояться! (27)Стыдно бояться! (28)Трусы только боятся! (29)Кто делает дурное — боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня мама с папой за это похвалят.

(30)Тёма улыбается и снова спокойно ждёт прилива сил. (31)Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. (32)Сделав последнее усилие, он выбирается сам и вытаскивает Жучку. (ЗЗ)Но теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его, и он падает в обморок.

(По Н. Гарину-Михайловскому)*

* Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852— 1906) — русский писатель. Самым известным его произведением стала повесть «Детство Тёмы», с которой он начал своё литературное творчество.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в публицистическом стиле.

Русский язык — один из богатейших языков мира и по составу языка, и по способам его речевой организации. Знать язык мало, нужно уметь им пользоваться. В этом и заключается смысл высказывания российского журналиста Андрея Мирошниченко: «Язык — это то, что человек знает. Речь — это то, что человек умеет».

Для подтверждения справедливости этих слов обратимся к отрывку из повести Н. Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы».

Чтобы донести до читателя переживания героя, его страх перед погружением в колодец, автор использует повторы, нагнетающие напряженность момента: (26) «Не надо бояться, не надо бояться!» (27) «Стыдно бояться!» (28) «Трусы только бояться!» (29) «Кто делает дурное — боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня мама с папой за это похвалят». Языковой единицей является слово «бояться», а с помощью повторов этого слова выразить определенные мысли и настроения — это уже речевое мастерство. Интересной особенностью текста является использование писателем глаголов в настоящем времени. Показательно предложение №5: «У него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя засыпает». Использование глаголов в настоящем времени создает ощущение, что события повести происходят сейчас, в реальном времени, это еще более подчеркивает драматизм истории о брошенной в колодец собаке.

Таким образом, анализ текста еще раз подтверждает, что речь — это не просто владение языком, а владение мастерское, умелое.

Источник: Типовые экзаменационные варианты. И. П. ЦЫБУЛЬКО — 2013, вариант 9/12

C 2 № 644. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания российского журналиста Андрея Александровича Мирошниченко: «Некоторые учёные даже предлагают выделять два языка — устный и письменный, настолько большие различия существуют между устной и письменной речью». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами А. А. Мирошниченко. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)У Юры Хлопотова была самая большая и интересная коллекция марок в классе. (2)Из-за этой (...) коллекции и отправился Валерка Снегирёв к своему однокласснику в гости.

(З)Когда Юра начал вытаскивать из массивного письменного стола огромные и почему-то пыльные альбомы, прямо над головами мальчишек раздался протяжный и жалобный вой...

— (4)Не обращай внимания! — махнул рукой Юрка, сосредоточенно ворочая альбомы. — (5)Собака у соседа!

— (6)Почему же она воет?

— (7)Откуда я знаю. (8)Она каждый день воет. (9)До пяти часов. (10)В пять перестаёт. (11)Мой папа говорит: если не умеешь ухаживать, не заводи собак...

(12)Взглянув на часы и махнув рукой Юре, Валерка в прихожей торопливо намотал шарф, надел пальто. (13)Выбежав на улицу, перевёл дух и нашёл на фасаде дома Юркины окна. (14)Три окошка на девятом этаже над квартирой Хлопотовых неуютно темнели.

(15)Валерка, прислонившись плечом к холодному бетону фонарного столба, решил ждать, сколько понадобится. (16)И вот крайнее из окон тускло засветилось: включили свет, видимо, в прихожей...

(17)Дверь открылась сразу, но Валерка даже не успел увидеть, кто стоял на пороге, потому что откуда-то вдруг выскочил маленький коричневый клубок и, радостно визжа, бросился Валерке под ноги.

(18)Валерка почувствовал на своём лице влажные прикосновения тёплого собачьего языка: совсем крошечная собака, а прыгала так высоко! (19)Он протянул руки, подхватил собаку, и она уткнулась ему в шею, часто и преданно дыша.

— (20)Чудеса! — раздался густой, сразу заполнивший всё пространство лестничной клетки голос. (21)Голос принадлежал щуплому невысокому человеку.

— (22)Ты ко мне? (23)Странное, понимаешь, дело... (24)Янка с чужими... не особенно любезна. (25)А к тебе — вон как! (26)Заходи.

— (27)Я на минутку, по делу.

(28)Человек сразу стал серьёзным.

— (29)По делу? (30)Слушаю.

— (31)Собака ваша... Яна... (32)Воет целыми днями.

(ЗЗ)Человек погрустнел.

— (34)Так... (35)Мешает, значит. (36)Тебя родители прислали?

— (37)Я просто хотел узнать, почему она воет. (38)Ей плохо, да?

— (39)Ты прав, ей плохо. (40)Янка привыкла днём гулять, а я на работе. (41)Вот приедет моя жена, и всё будет в порядке. (42)Но собаке ведь не объяснишь!

— (43)Я прихожу из школы в два часа... (44)Я бы мог гулять с ней после школы!

(45)Хозяин квартиры странно посмотрел на непрошеного гостя, затем вдруг подошёл к пыльной полке, протянул руку и достал ключ.

— (46)Держи.

(47)Пришло время удивляться Валерке.

— (48)Вы что же, любому незнакомому человеку ключ от квартиры доверяете?

— (49)Ох, извини, пожалуйста, — мужчина протянул руку. — (50)Давай знакомиться! (51)Молчанов Валерий Алексеевич, инженер.

— (52)Снегирёв Валерий, ученик 6-го «Б», — с достоинством ответил мальчишка.

— (53)Очень приятно! (54)Теперь порядок?

(55)Собаке Яне не хотелось спускаться на пол, она бежала за Валеркой до самой двери.

— (56)Собаки не ошибаются, не ошибаются... — бурчал себе под нос инженер Молчанов.

(По В. Железникову)*

* Железников Владимир Карпович (род. в 1925 г.) — современный детский писатель, кинодраматург. Его произведения, посвященные проблемам взросления, стали классикой отечественной детской литературы и переведены на многие языки мира.

Спрятать текст

Пояснение.

Приведем пример сочинения-рассуждения в научном стиле.

Российский журналист Андрей Мирошниченко сказал: «Некоторые учёные даже предлагают выделять два языка — устный и письменный, настолько большие различия существуют между устной и письменной речью».