Феофан Грек: художник эпохи Преображения

Имя Феофана Грека стоит в первом ряду древнерусских иконописцев, его выдающийся талант признавали уже современники, именуя «философом зело хитрым», то есть весьма искусным. Он производил огромное впечатление не только своими работами, но и как яркая личность.

К сожалению, даты жизни художника неизвестны. Предположительно они приходятся на 1340–1410 гг. Из Византийской империи Феофан прибыл на Русь уже сложившимся мастером. Об этом мы узнаем из письма Епифания Премудрого, древнерусского писателя и ученика преподобного Сергия Радонежского, к Кириллу, архимандриту Тверского Спасо-Афанасьевского монастыря. Епифаний сообщает, что Феофан расписал сорок церквей в Константинополе, Галате (пригород Константинополя), Кафе (город в Крыму, современная Феодосия) и других городах. На Руси, как пишет Епифаний, Грек работал в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Переславле-Залесском, Коломне и Москве.

Удивительна не только манера Феофана Грека (о которой речь пойдет ниже), но и сама его личность. Фрески и иконы дают представление о нем как выдающемся художнике и представителе исихазма. Но, как отмечает Епифаний Премудрый, византийский мастер был незаурядной личностью, он свободно рисовал, невзирая на образцы, проповедовал с лесов, остроумно отвечал на вопросы людей, толпами приходивших в собор, где он писал фрески.

«Бог наш есть огнь поядающий»

Первой работой Феофана считается роспись церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде. О ней упоминается в Третьей Новгородской летописи: «В лето 6886 (1378 год от Р. Х.) подписана бысть церковь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во имя боголепного Преображения …. А подписал мастер греченин Феофан». К сожалению, роспись сохранилась не полностью, но и в таком виде она поражает удивительным живописным мастерством и свободой. А неординарность образов свидетельствует о знакомстве автора с учением исихастов, монахов-мистиков, в основу духовной практики которых было положено созерцание нетварного Фаворского света.

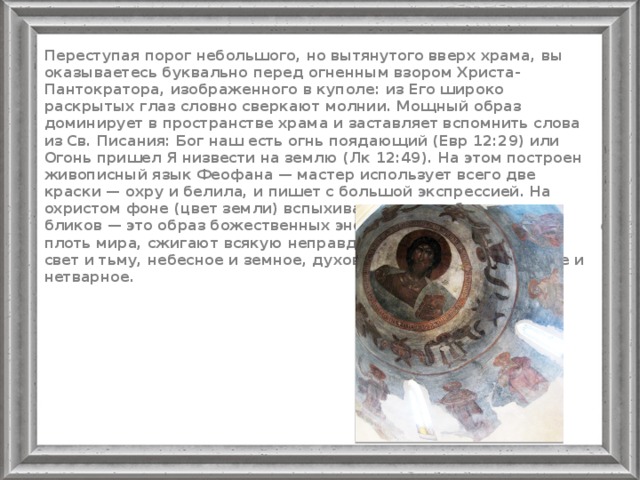

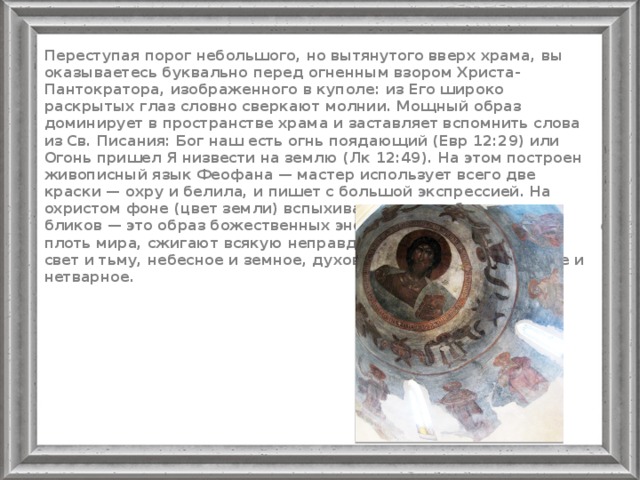

Переступая порог небольшого, но вытянутого вверх храма, вы оказываетесь буквально перед огненным взором Христа-Пантократора, изображенного в куполе: из Его широко раскрытых глаз словно сверкают молнии. Мощный образ доминирует в пространстве храма и заставляет вспомнить слова из Св. Писания: Бог наш есть огнь поядающий (Евр 12:29) или Огонь пришел Я низвести на землю (Лк 12:49). На этом построен живописный язык Феофана — мастер использует всего две краски — охру и белила, и пишет с большой экспрессией. На охристом фоне (цвет земли) вспыхивают молнии белильных бликов — это образ божественных энергий, которые пронзают плоть мира, сжигают всякую неправду, разделяя творение на свет и тьму, небесное и земное, духовное и душевное, тварное и нетварное.

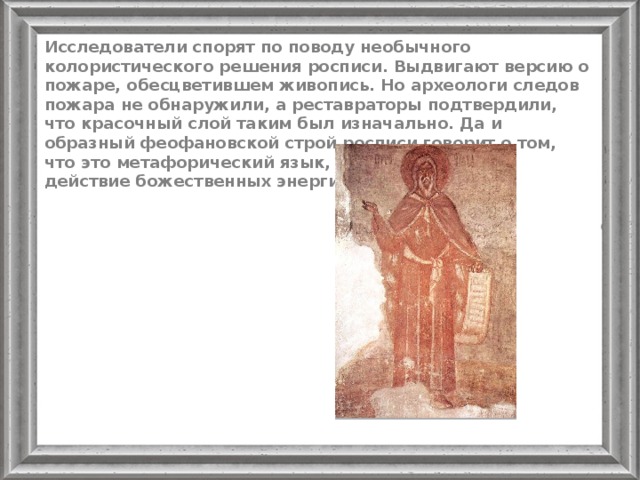

Исследователи спорят по поводу необычного колористического решения росписи. Выдвигают версию о пожаре, обесцветившем живопись. Но археологи следов пожара не обнаружили, а реставраторы подтвердили, что красочный слой таким был изначально. Да и образный феофановской строй росписи говорит о том, что это метафорический язык, который передает действие божественных энергий.

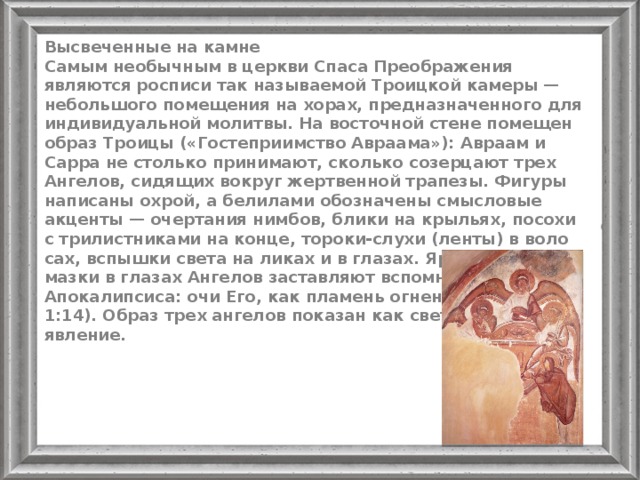

Высвеченные на камне

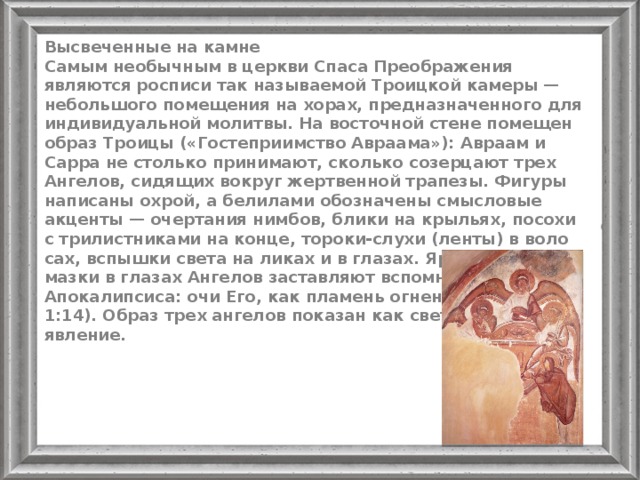

Самым необычным в церкви Спаса Преображения являются росписи так называемой Троицкой камеры — небольшого помещения на хорах, предназначенного для индивидуальной молитвы. На восточной стене помещен образ Троицы («Гостеприимство Авраама»): Авраам и Сарра не столько принимают, сколько созерцают трех Ангелов, сидящих вокруг жертвенной трапезы. Фигуры написаны охрой, а белилами обозначены смысловые акценты — очертания нимбов, блики на крыльях, посохи с трилистниками на конце, тороки-слухи (ленты) в волосах, вспышки света на ликах и в глазах. Ярко-белые мазки в глазах Ангелов заставляют вспомнить образ из Апокалипсиса: очи Его, как пламень огненный (Откр 1:14). Образ трех ангелов показан как светоносное явление.

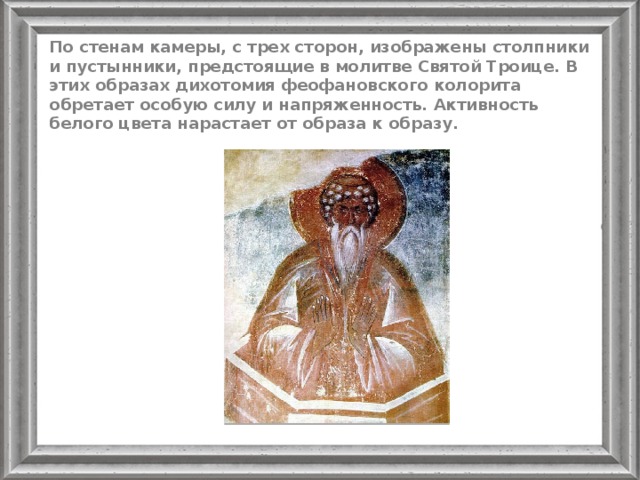

По стенам камеры, с трех сторон, изображены столпники и пустынники, предстоящие в молитве Святой Троице. В этих образах дихотомия феофановского колорита обретает особую силу и напряженность. Активность белого цвета нарастает от образа к образу.

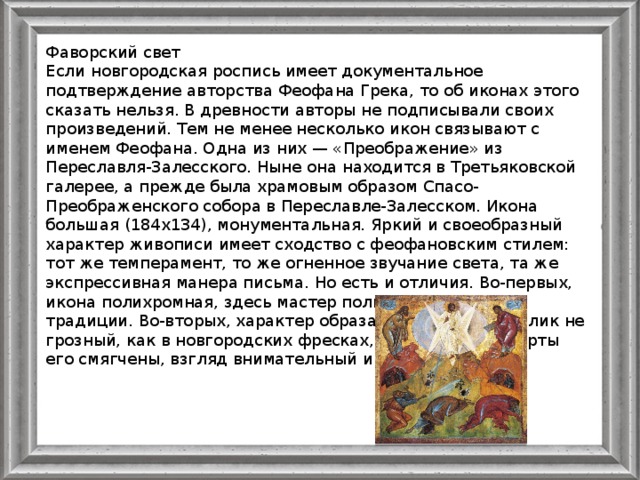

Фаворский свет

Если новгородская роспись имеет документальное подтверждение авторства Феофана Грека, то об иконах этого сказать нельзя. В древности авторы не подписывали своих произведений. Тем не менее несколько икон связывают с именем Феофана. Одна из них — «Преображение» из Переславля-Залесского. Ныне она находится в Третьяковской галерее, а прежде была храмовым образом Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Икона большая (184х134), монументальная. Яркий и своеобразный характер живописи имеет сходство с феофановским стилем: тот же темперамент, то же огненное звучание света, та же экспрессивная манера письма. Но есть и отличия. Во-первых, икона полихромная, здесь мастер полностью следует традиции. Во-вторых, характер образа Спасителя иной: лик не грозный, как в новгородских фресках, а милостивый, черты его смягчены, взгляд внимательный и кроткий.

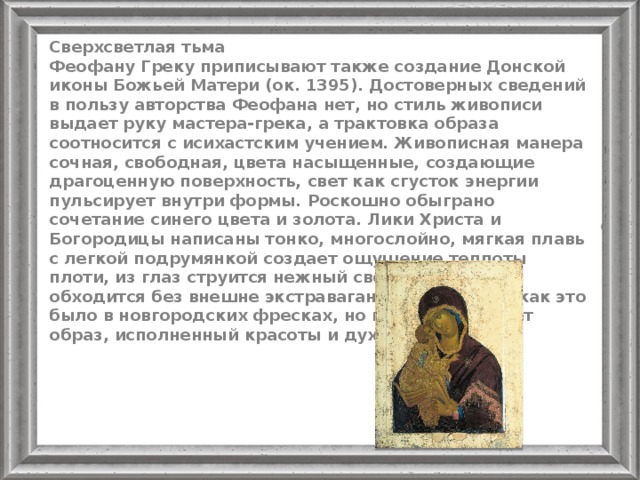

Сверхсветлая тьма

Феофану Греку приписывают также создание Донской иконы Божьей Матери (ок. 1395). Достоверных сведений в пользу авторства Феофана нет, но стиль живописи выдает руку мастера-грека, а трактовка образа соотносится с исихастским учением. Живописная манера сочная, свободная, цвета насыщенные, создающие драгоценную поверхность, свет как сгусток энергии пульсирует внутри формы. Роскошно обыграно сочетание синего цвета и золота. Лики Христа и Богородицы написаны тонко, многослойно, мягкая плавь с легкой подрумянкой создает ощущение теплоты плоти, из глаз струится нежный свет. Художник обходится без внешне экстравагантных приемов, как это было в новгородских фресках, но при этом создает образ, исполненный красоты и духовной силы.

Феофан Грек много работал в Москве, он расписывал кремлевские соборы. Согласно летописи, в 1405 году по заказу великого князя Василия Дмитриевича роспись княжеской домовой церкви Благовещения выполняла артель, которую возглавили три мастера: Феофан Грек, Прохор с Городца и чернец Андрей Рублев. Сохранился иконостас, в котором Феофан писал деисус (икона или группа икон, в центре которых изображается Христос).

Феофан Грек оставил яркий след в древнерусском искусстве. Следы его влияния видны не только в иконописи и монументальном искусстве, но и в рукописях, например, миниатюры Евангелия Хитрово (конец XIV века) и Евангелия Федора Кошки (конец XIV — начало XV веков) имеют некоторое сходство с произведениями византийского мастера. Искусствоведы спорят, был ли Феофан учителем Андрея Рублева, но они работали вместе, и это не могло не повлиять на формирование более молодого мастера, который после ухода великого Грека будет определять пути древнерусского искусства, создав свой вариант преображенного мира.