ТЕМА.

Обмен веществ и превращение энергии в клетке

Фотосинтез.

По способу получения энергии все организмы делятся на две группы – автотрофные и гетеротрофные.

Автотрофы – это организмы, осуществляющие питание (то есть получающие энергию) за счет неорганических соединений. К ним относятся некоторые бактерии и все зеленые растения. В зависимости от того, какой источник энергии используется автотрофными организмами для синтеза органических соединений, их делят на две группы: фототрофы и хемотрофы.

Зеленые растения являются фототрофами. При помощи содержащегося в хлоропластах хлорофилла они осуществляют фотосинтез – преобразование световой энергии в энергию химических связей.

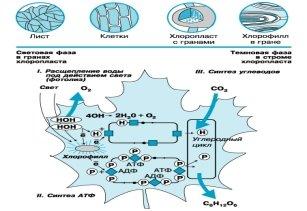

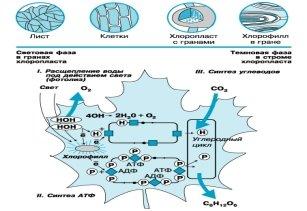

Рисунок 1. Схема процесс фотосинтеза

Фотосинтез. Фотосинтезом называют образование органических (и неорганических) молекул из неорганических за счет использования энергии солнечного света. Этот процесс состоит из двух фаз – световой и темновой (см. рис.1).

В световой фазе кванты света – фотоны – взаимодействуют с молекулами хлорофилла, в результате чего эти молекулы на очень короткое время переходят в более богатое энергией «возбужденное» состояние. Затем избыточная энергия части возбужденных молекул преобразуется в теплоту или испускается в виде света. Другая ее часть передается ионам водорода Н+, всегда имеющимся в водном растворе вследствие диссоциации воды: Н2О → Н+ + ОН

Образовавшиеся атомы водорода (Н0) непрочно соединяются с органическими молекулами – переносчиками водорода. Ионы гидроксила ОН отдают свои электроны другим молекулам и превращаются в свободные радикалы ОН0. Радикалы ОН0 взаимодействуют друг с другом, в результате чего образуются вода и молекулярный кислород: 4ОН → О2 + 2Н2О

Таким образом, источником молекулярного кислорода, образующегося в процессе фотосинтеза и выделяющегося в атмосферу, является вода, расщепляющаяся в результате фотолиза – разложение воды под влиянием света. Кроме фотолиза воды энергия света используется в световой фазе для синтеза АТФ из АДФ и фосфата без участия кислорода.

Это очень эффективный процесс: в хлоропластах образуется в 30 раз больше АТФ, чем в митохондриях тех же растений с участием кислорода. Таким путем накапливается энергия, необходимая для процессов, происходящих в темновой фазе фотосинтеза.

В комплексе химических реакций темновой фазы, для течения которых свет не обязателен, ключевое место занимает связывание СО2. В этих реакциях участвуют молекулы АТФ, синтезированные во время световой фазы, и атомы водорода, образовавшиеся в процессе фотолиза воды и связанные с молекулами-переносчиками:

6СО2 + 24Н0 С6Н12О6 + 6Н2О

6СО2 + 24Н0 С6Н12О6 + 6Н2О

Так энергия солнечного света преобразуется в энергию химических связей сложных органических соединений.

Как уже отмечалось выше, побочным продуктом фотосинтеза зеленых растений является молекулярный кислород, выделяемый в атмосферу. Свободный кислород в атмосфере является мощным фактором преобразования веществ. Его появление послужило предпосылкой возникновения на нашей планете аэробного типа обмена веществ.

Анаэробный гликолиз. Аэробный гликолиз.

Процессом, противоположным синтезу, является диссимиляция – совокупность реакций расщепления. При расщеплении высокомолекулярных соединений выделяется энергия, необходимая для реакций биосинтеза. Поэтому диссимиляцию называют еще энергетическим обменом клетки или катаболизмом (от греч. katabole – разрушение).

Химическая энергия питательных веществ заключена в различных ковалентных связях между атомами в молекулах органических соединений. При расщеплении глюкозы энергия выделяется поэтапно при участии ряда ферментов согласно итоговому уравнению: C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + 2800 кДж

Часть энергии, освобождаемой из питательных веществ, рассеивается в форме теплоты, а часть аккумулируется, то есть накапливается в богатых энергией фосфатных связях АТФ.Именно АТФ обеспечивает энергией все виды клеточных функций: биосинтез, механическую работу (деление клетки, сокращение мышц), активный перенос веществ через мембраны, поддержание мембранного потенциала в процессе проведения нервного импульса, выделение различных секретов.

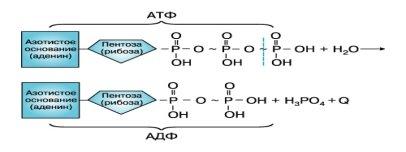

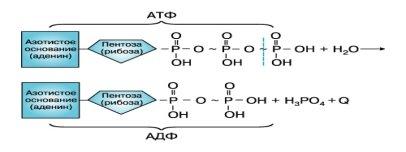

Рисунок 1. Схема строения АТФ и превращения её в АДФ

Молекула АТФ состоит из азотистого основания аденина, сахара рибозы и трех остатков фосфорной кислоты (рис.1). Аденин, рибоза и первый фосфат образуют аденозинмонофосфат (АМФ). Если к первому фосфату присоединяется второй, получается аденозиндифосфат (АДФ). Молекула с тремя остатками фосфорной кислоты (АТФ) наиболее энергоемка. Отщепление концевого фосфата АТФ сопровождается выделением 40 кДж вместо 12 кДж, выделяемых при разрыве обычных химических связей.

Этапы энергетического обмена. Энергетический обмен обычно делят на три этапа. Первый этап – подготовительный. На этом этапе молекулы ди- и полисахаридов, жиров, белков распадаются на мелкие молекулы – глюкозу, глицерин и жирные кислоты, аминокислоты; крупные молекулы нуклеиновых кислот – на нуклеотиды. На этом этапе выделяется небольшое количество энергии, которая рассеивается в виде теплоты.

Второй этап – бескислородный, или неполный. Он называется также анаэробным дыханием (гликолизом) или брожением. Термин «брожение» обычно применяют по отношению к процессам, протекающим в клетках микроорганизмов или растений. Образующиеся на этом этапе вещества при участии ферментов подвергаются дальнейшему расщеплению. Например, в мышцах в результате анаэробного дыхания молекула глюкозы распадается на две молекулы пировиноградной кислоты (С3Н4О3), которые затем восстанавливаются в молочную кислоту (С3Н6О3). В реакциях расщепления глюкозы участвуют фосфорная кислота и АДФ.

В суммарном виде это выглядит так:С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С3Н6О3 + 2АТФ + 2Н2О

У дрожжевых грибов молекула глюкозы без участия кислорода превращается в этиловый спирт и диоксид углерода (спиртовое брожение):

С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С2Н5ОН + 2СО2 + 2АТФ + 2Н2О

У других микроорганизмов гликолиз может завершаться образованием ацетона, уксусной кислоты и т. д.

Во всех случаях распад одной молекулы глюкозы сопровождается образованием двух молекул АТФ. В ходе бескислородного расщепления глюкозы в виде химической связи в молекуле АТФ сохраняется 40 % энергии, а остальная рассеивается в виде теплоты.

Третий этап энергетического обмена – стадия аэробного дыхания, или кислородного расщепления. Реакции этой стадии энергетического обмена также катализируются ферментами. При доступе кислорода к клетке образовавшиеся во время предыдущего этапа вещества окисляются до конечных продуктов – Н2О и СО2. Кислородное дыхание сопровождается выделением большого количества энергии и аккумуляцией ее в молекулах АТФ. Суммарное уравнение аэробного дыхания выглядит так:

2С3Н6O3 + 6O2 + 36Н3РО4 + 36АДФ → 6СО2 + 38Н2О + 36АТФ

Таким образом, при окислении двух молекул молочной кислоты образуются 36 молекул АТФ. Следовательно, основную роль в обеспечении клетки энергией играет аэробное дыхание.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризовать процесс фотосинтеза. Какова его биологическая роль?

2. Дать понятие анаэробного и аэробного гликолиза.

ТЕМА.

Размножение организмов.

Известны различные формы размножения, но все они могут быть объединены в два типа – половое и бесполое.

Половым размножением называют смену поколений и развитие организмов на основе специализированных – половых – клеток, образующихся в половых железах. В эволюции полового размножения наиболее прогрессивным оказался способ, благодаря которому новый организм развивается в результате слияния двух половых клеток, образованных разными родителями. Однако у беспозвоночных животных нередко сперматозоиды и яйцеклетки формируются в теле одного организма. Такое явление – обоеполость – называется гермафродитизмом.

Известны случаи, когда новый организм не обязательно появляется в результате слияния половых клеток. У некоторых видов животных и растений наблюдается развитие из неоплодотворенной яйцеклетки. Такое размножение называется девственным или партеногенетическим.

Бесполое размножение характеризуется тем, что новая особь развивается из неполовых, соматических (телесных) клеток. Рассмотрим подробнее оба типа размножения.

Бесполое размножение

При бесполом размножении новый организм может возникнуть из одной клетки или из нескольких неполовых (соматических) клеток материнской особи. Многие простейшие (амеба, эвглена зеленая и др.), одноклеточные водоросли (хламидомонада) размножаются путем обычного митотического деления клетки. Другим одноклеточным – некоторым низшим грибам, водорослям (хлорелла), животным, например малярийному плазмодию (возбудителю малярии), свойственно спорообразование. Оно заключается в том, что клетка распадается на большое число особей, равное количеству ядер, заранее образованных в родительской клетке в результате многократного деления ее ядра.

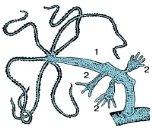

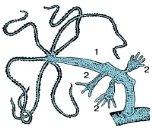

Рисунок 1. Почкование дрожжевых грибов

Как у одноклеточных, так и у многоклеточных организмов способом бесполого размножения служит также почкование. Например, у дрожжевых грибов (рис. 1) и некоторых инфузорий (сосущие инфузории) почкование заключается в том, что на материнской клетке первоначально образуется небольшой бугорок, содержащий ядро, – почка. Она растет, достигает размеров, близких к материнским, и затем отделяется, переходя к самостоятельному существованию. У многоклеточных (пресноводная гидра) почка состоит из группы клеток обоих слоев стенки тела. Почка растет, удлиняется, на переднем ее конце появляется ротовое отверстие, окруженное щупальцами. Почкование завершается образованием маленькой гидры, которая затем отделяется от материнского организма (рис. 2).

У многоклеточных животных бесполое размножение осуществляется также путем деления тела на две части (медузы, кольчатые черви) или же путем фрагментации тела на несколько частей (плоские черви, иглокожие). Из таких частей развиваются полноценные особи.

Рисунок 2.Почкование у гидры: 1 – материнский организм, 2 – почки

У растений широко распространено вегетативное размножение, то есть размножение частями тела: черенками, усами, клубнями (рис.3).

Так, у картофеля для размножения служат видоизмененные подземные части стебля – клубни. У жасмина, ивы легко укореняются побеги – черенки. С помощью черенков размножают виноград, смородину. Длинные ползучие побеги земляники – усы – образуют почки, которые, укореняясь, дают начало новому растению.

Для вегетативного размножения используют также корень. В садоводстве с помощью черенков из боковых корней размножают малину, вишню, сливу, розы. Корневыми клубнями размножаются георгины. Видоизменение подземной части стебля – корневище – также образует новые растения. Например, осот за счет корневища может дать до 1800 новых особей на 1 м2 почвы.

Рисунок 3. Вегетативное размножение растений: А – ползучими побегами (усами), Б – подземными клубнями, В – корневище осоки, Г – части побегов элодеи

Бесполое размножение, эволюционно возникшее раньше полового, – весьма эффективный процесс. С его помощью в благоприятных условиях численность вида может быстро увеличиваться.

Однако при любых формах бесполого размножения все потомки имеют генотип, идентичный материнскому. Вспомните митоз. В интерфазе происходит абсолютно точное удвоение генетического материала клетки, в результате которого при делении каждая из дочерних клеток получает наследственную информацию, сходную с таковой у материнской клетки. Поскольку все соматические клетки организма возникли путем митоза, а именно из них и развивается новый организм, становится понятным, почему все особи при бесполом размножении генетически сходны – оно не сопровождается повышением генетического разнообразия. Новые признаки, которые могут оказаться полезными при изменении условий среды, появляются только в результате относительно редких мутаций.

Половое размножение

Половое размножение имеет очень большие эволюционные преимущества по сравнению с бесполым. Это обусловлено тем, что генотип потомков возникает путем комбинации генов, принадлежащих обоим родителям. В результате повышаются возможности организмов в приспособлении к условиям окружающей среды. Поскольку новые комбинации осуществляются в каждом поколении, то приспособленными к новым условиям существования может оказаться гораздо большее количество особей, чем при бесполом размножении. Появление новых комбинаций генов обеспечивает более успешное и быстрое приспособление вида к меняющимся условиям обитания.

Таким образом, сущность полового размножения заключается в объединении в наследственном материале потомка генетической информации из двух разных источников – родителей.

У обоеполых животных и растений существуют приспособления, предотвращающие самооплодотворение. У плоских червей – планарий и у кольчатых – дождевых червей наблюдается спаривание между разными особями. У растений самоопыление исключается в случае их однополости. Когда же развиваются обоеполые цветки, тычинки и пестики созревают неодновременно, что и делает возможным только перекрестное опыление.

Развитие половых клеток (гаметогенез). В половых железах развиваются половые клетки – гаметы. Мужские – сперматозоиды – в семенниках и женские – яйцеклетки (или яйца) – в яичниках. В первом случае путь их развития называют сперматогенезом, во втором – овогенезом (от лат. ovum – яйцо).

Разделение полов имеет очевидные эволюционные преимущества. Раздельнополость создает возможность специализации родителей по строению и поведению, а возникновение нового эволюционного фактора – полового отбора – способствует развитию различных форм заботы о потомстве. При этом самцы могут играть большую роль в охране семьи, охоте, а также участвовать в конкуренции за самку – половом отборе.

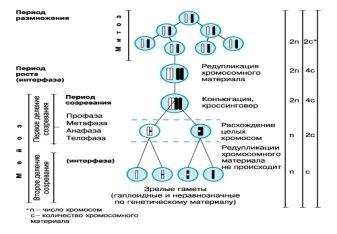

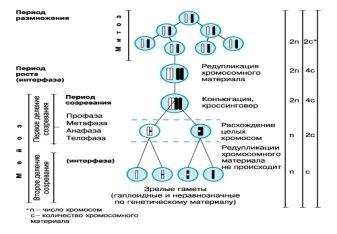

В процессе образования половых клеток – как сперматозоидов, так и яйцеклеток – выделяют ряд стадий (рис. 1). Первая стадия – период размножения, в котором первичные половые клетки делятся путем митоза, в peзультате чего увеличивается их количество. При сперматогенезе размножение первичных половых клеток очень интенсивное, оно начинается с наступления половой зрелости и протекает в течение всего репродуктивного периода, то есть времени, когда животное может участвовать в половом размножении, и постепенно затухает лишь к старости. Размножение женских первичных половых клеток у низших позвоночных также продолжается почти всю жизнь. У млекопитающих, в том числе и у человека, эти клетки с наибольшей интенсивностью размножаются лишь во внутриутробном периоде развития плода и сохраняются в состоянии покоя до полового созревания.

Рисунок 1. Схема гаметогенеза.

Второй период – период роста. У незрелых мужских гамет он выражен нерезко. Их размеры увеличиваются незначительно. Напротив, будущие яйцеклетки – овоциты – увеличиваются в размерах иногда в сотни, а чаще в тысячи и даже миллионы раз. У одних животных овоциты растут очень быстро – в течение нескольких дней или недель, у других видов рост продолжается месяцы и годы. Рост овоцитов осуществляется за счет веществ, образуемых другими клетками организма. Например, у рыб, амфибий и в большей степени у рептилий и птиц основную массу яйца составляет желток. Он синтезируется в печени, в особой растворимой форме переносится кровью в яичник, проникает в растущие овоциты и откладывается там в виде желточных пластинок. Кроме того, в самой будущей половой клетке синтезируются многочисленные белки и большое количество разнообразных РНК: транспортных, рибосомальных и информационных. Желток – совокупность питательных веществ (жиров, белков, углеводов, витаминов и др.), необходимых для питания развивающегося зародыша, а РНК обеспечивает синтез белков на ранней стадии развития, когда собственная наследственная информация еще не используется.

Следующий период – период созревания, или мейоз. Клетки, вступающие в период созревания, содержат диплоидный набор хромосом и уже удвоенное количество ДНК (2n4c). В процессе полового размножения у организмов любого вида из поколения в поколение сохраняется свойственное ему число хромосом. Это достигается тем, что перед слиянием половых клеток – оплодотворением – в процессе созревания в них уменьшается (редуцируется) число хромосом, то есть из диплоидного набора (2n) образуется гаплоидный (1n). Закономерности прохождения мейоза в мужских и женских половых клетках по существу одинаковы. Поэтому сначала рассмотрим общие черты этого процесса, а затем остановимся на конкретных особенностях, характерных для сперматогенеза и овогенеза.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризовать различные типы размножения живых организмов.

2. Каковы хромосомные наборы соматических и половых клеток?

3. Какой процесс называется процессом оплодотворения?