Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Методическая разработка для учебной дисциплины

МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»

Преподаватель И.С. Абовян

Анализ хоровой партитуры

М.А. Парцхаладзе «Плачут свечи»

2020

План:

Введение. Общие сведения об авторах текста.

Основная часть.

а. Музыкально-теоретический анализ.

б. Вокально-хоровой анализ.

в. Исполнительский анализ.

Заключение. Значение и место хоровой миниатюры «Плачут свечи» в современном хоровом репертуаре.

Список использованной литературы.

Приложение.

1.Введение

Мераб Алексеевич Парцхаладзе- советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР и Грузинской ССР. Этому композитору принадлежат такие известные произведения, как концерт для фортепиано с оркестром, симфоническая поэма, «Нестан», скрипичная соната, квартет, самые различные хоры, романсы, музыка к кинофильмам, спектаклям и радиопостановкам. Наибольшей популярностью среди всех его произведений пользуется музыка для детей.

Мераб Парцхаладзе родился в семье композитора, этнографа, педагога Алексея Алексеевича Парцхаладзе и музыкального педагога Марии Захаровны 15 декабря 1924 года в Тбилиси. В 1929 году семья будущего композитора переезжает в Батуми, так как Алексея Алексеевича пригласили туда на должность заведующего учебной частью Аджарского музыкального училища. В 1931 году Мераб Парцхаладзе поступает в музыкальную школу при Батумском училище в класс фортепиано к Г.Д.Бучинскому, а после окончания продолжает обучение у него же в училище. Впервые писать произведения композитор начал в 9 лет, тогда из-под его пера появились первые маленькие пьесы для фортепиано и детские песенки на стихи грузинских поэтов. Одним из первых удачных произведений композитора была, «Колыбельная», позже почти без изменений включённая в «Детский альбом». В 1942 году Мераб Парцхаладзе, будучи выпускником музыкального училища, стал солдатом. Он служил в 466-м полку 8-й зенитно-артиллерийской бригады в качестве радиста. После демобилизации Парцхаладзе в 1947 году обучался в Тбилисской консерватории у Сергея Бархударяна до 1949, когда он начинает обучаться в Московской консерватории у Семёна Богатырёва. Самым значительным произведением этих лет является его дипломная работа концерт для фортепиано с оркестром 1953 года. Уже в 1954 Парцхаладзе принимают в союз композиторов СССР, а в 1957 он заканчивает аспирантуру. До окончания аспирантуры он является преподавателем Московского хорового училища, а после 1957 до 1961 годов Парцхаладзе занимает должность заведующего редакцией издательства «Музыка». Его жизнь наполнена чрезвычайным количеством самых различных произведений, среди которых можно выделить оркестровые сюиты: ,,Лесные картины” 1978 года, ,,Таёжными тропами” 1986 и «Прощание с Дерсу» 1987 года, а также «Пандулури» номер 1 и 2 для фортепиано. Среди его творчества можно встретить и музыку к таким драматическим спектаклям как «Свет далёкой звезды» 1964 года, «Одни без ангелов» 1971 и «Пока арба не перевернулась» 1972 года. Умер композитор 14 февраля 2008 года.

В творчестве композитора хоровая и вокальная музыка, несомненно, являлись приоритетными жанрами. На стилевых особенностях его хоровых произведений не могла не сказаться специфика национальной музыкальной культуры. К самым ярким чертам музыкальной выразительности Парцхаладзе можно отнести: использование народных ладов и самобытность мелодических линий; довольно частое использование узкого расположения гармонических голосов; использование секундовых созвучий в гармонии; использование, свойственных для грузинской музыки оборотов, таких как T-VI-VII в каденции. Но стоит уточнить, что Парцхаладзе в своих произведениях ни в коем случае не использует фрагменты грузинской народной музыки, а лишь наполняет свои сочинения колоритом грузинского фольклора, своеобразной его напевностью. Из огромных богатств народного песенного творчества композитор отбирает самые характерные, легко запоминаемые и воспринимаемые элементы.

Мераб Парцхаладзе воплотил в своём сочинении на слова Купаташвили ,,Плачут свечи” глубокий философско-христианский смысл о жизни и смерти. Композитор чрезвычайно точно воплотил в данном произведении различные психологические переживания человека, стоящего в храме и осознающего свою смертность и ничтожность по сравнению с божественной вечностью. Но при этом здесь воплощена и обычная человеческая надежда на помощь свыше, на снисхождение Бога к человеческим мольбам.

2. Основная часть

а. Музыкально-теоретический анализ

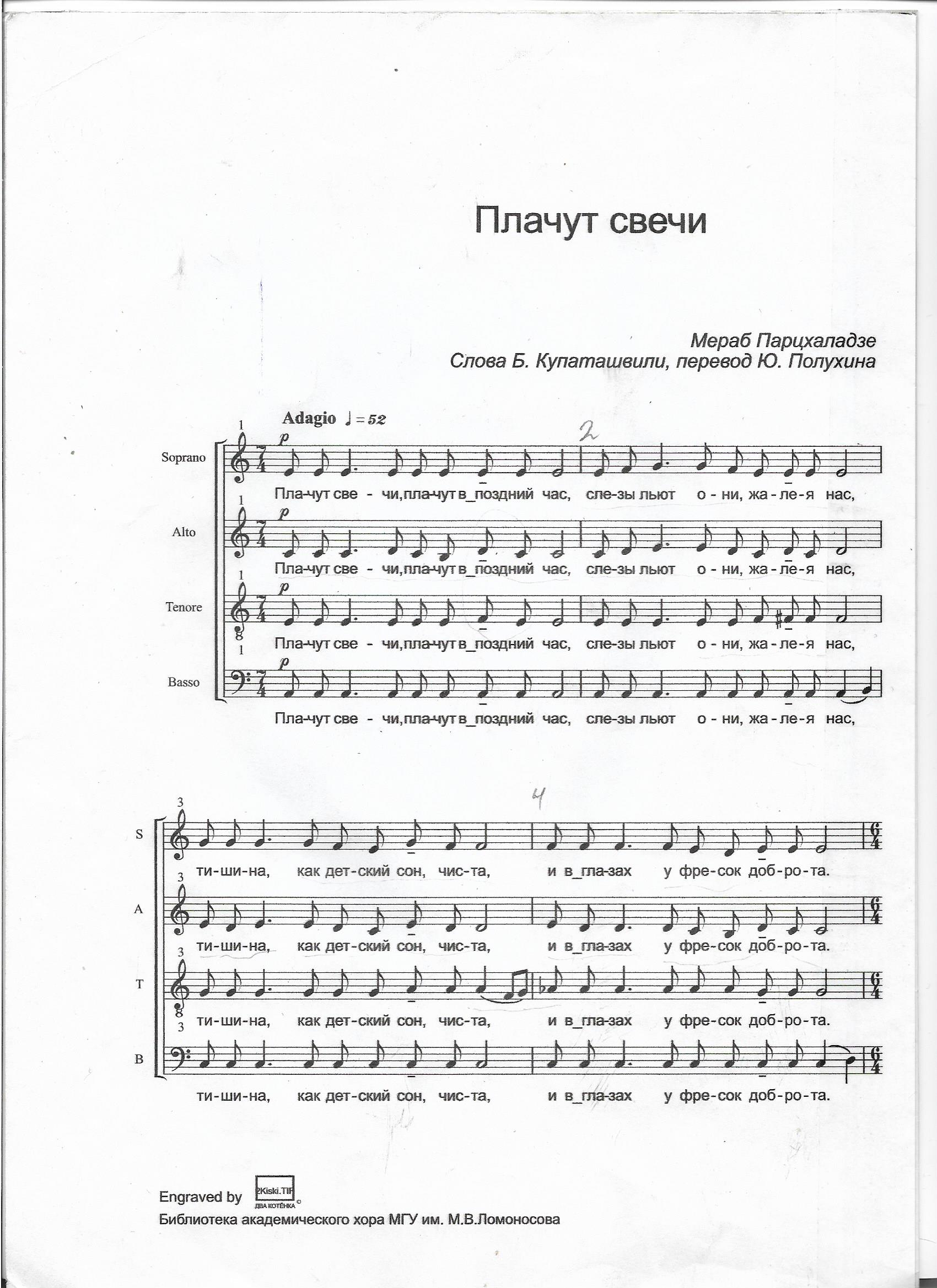

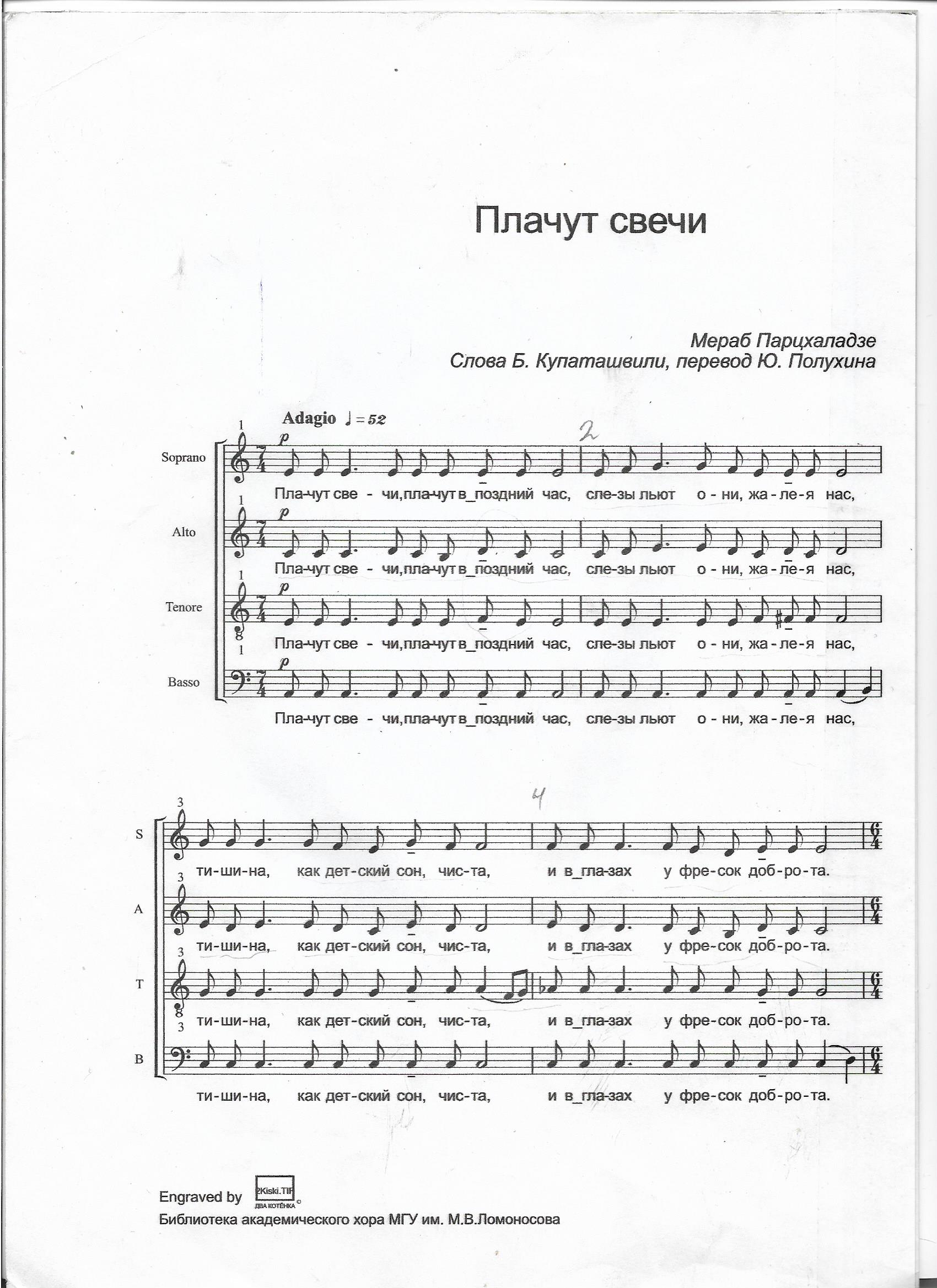

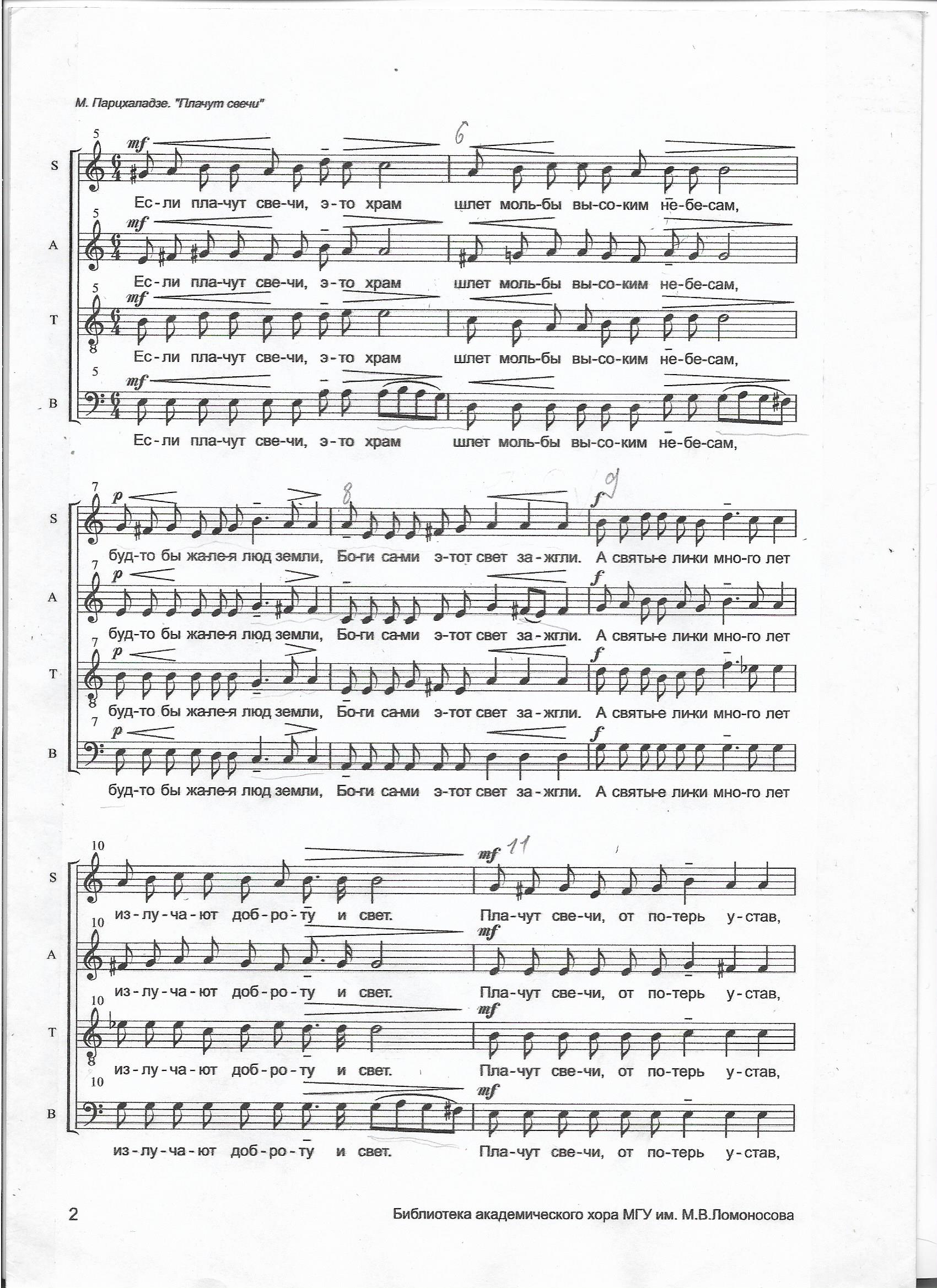

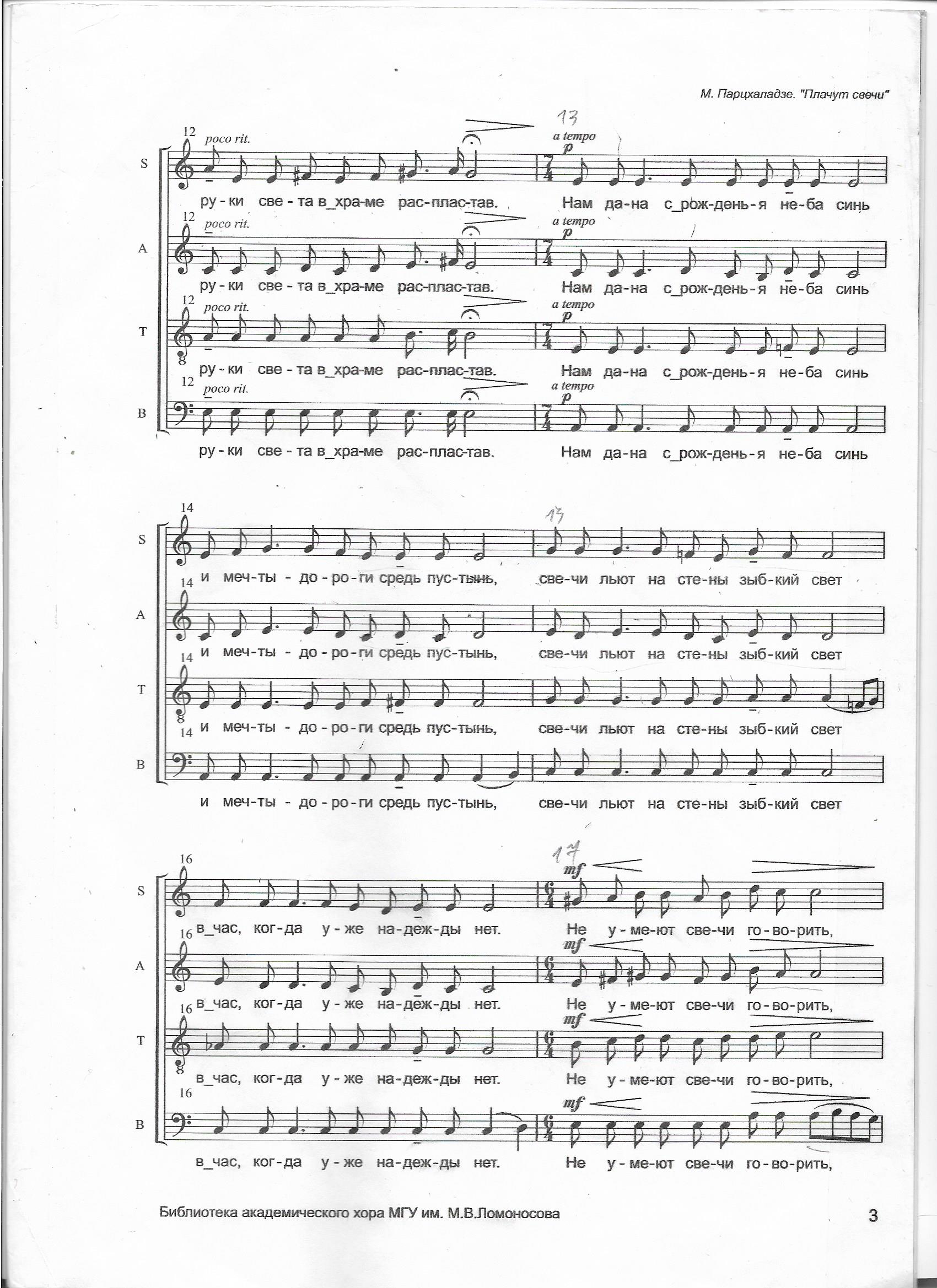

Это хоровая миниатюра, вначале написанная для детского или женского 4-голосного хора, но позже, переложенная для полного смешанного хора. Написано произведение в свойственной вокальным жанрам строфической форме, где присутствуют 2 строфы и кода.

Фактура – гомофонно-гармоническая, однако встречается определённый элемент подголосочности. Очень часто подголоски возникают при переходе на следующую фразу.

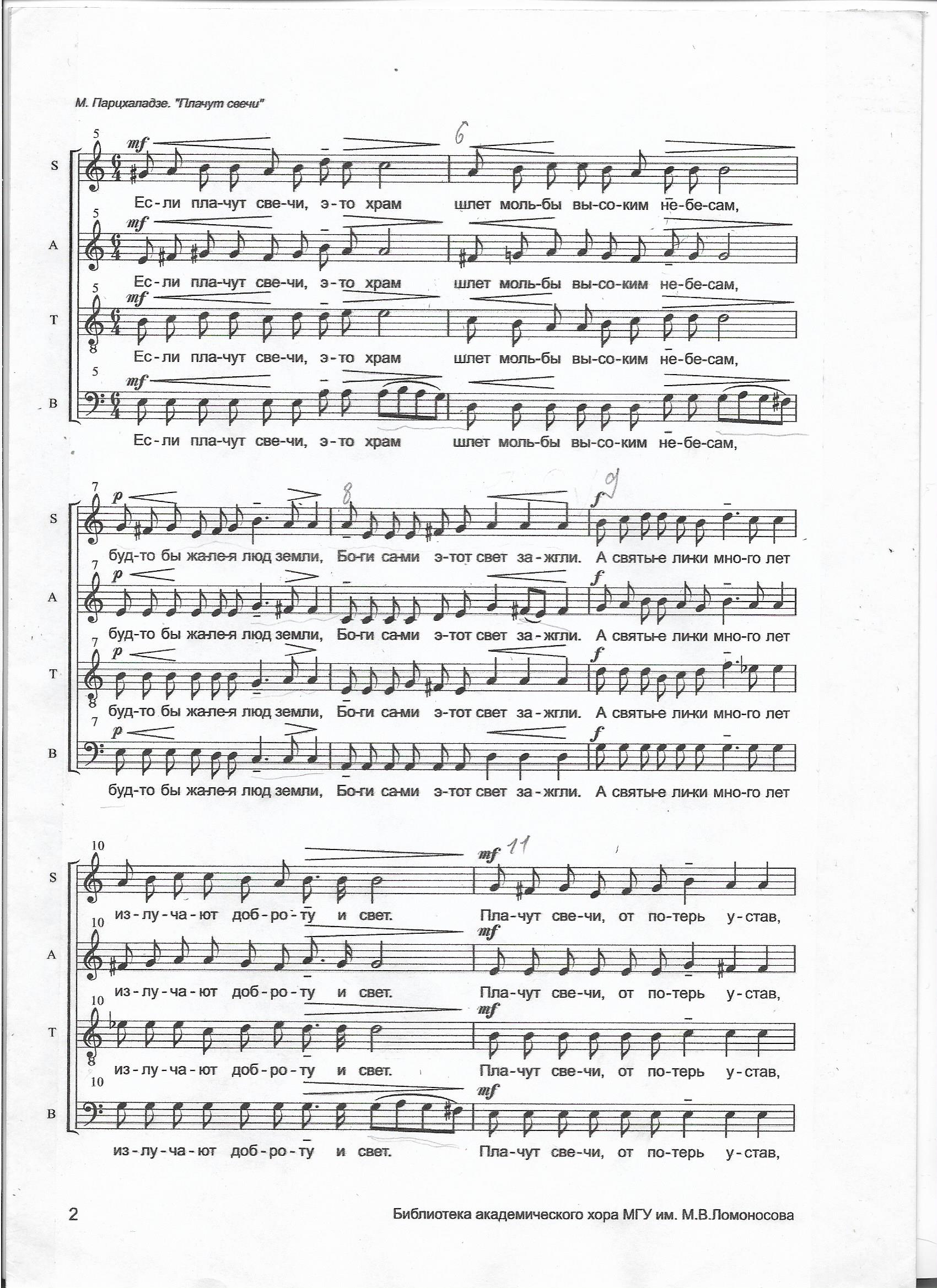

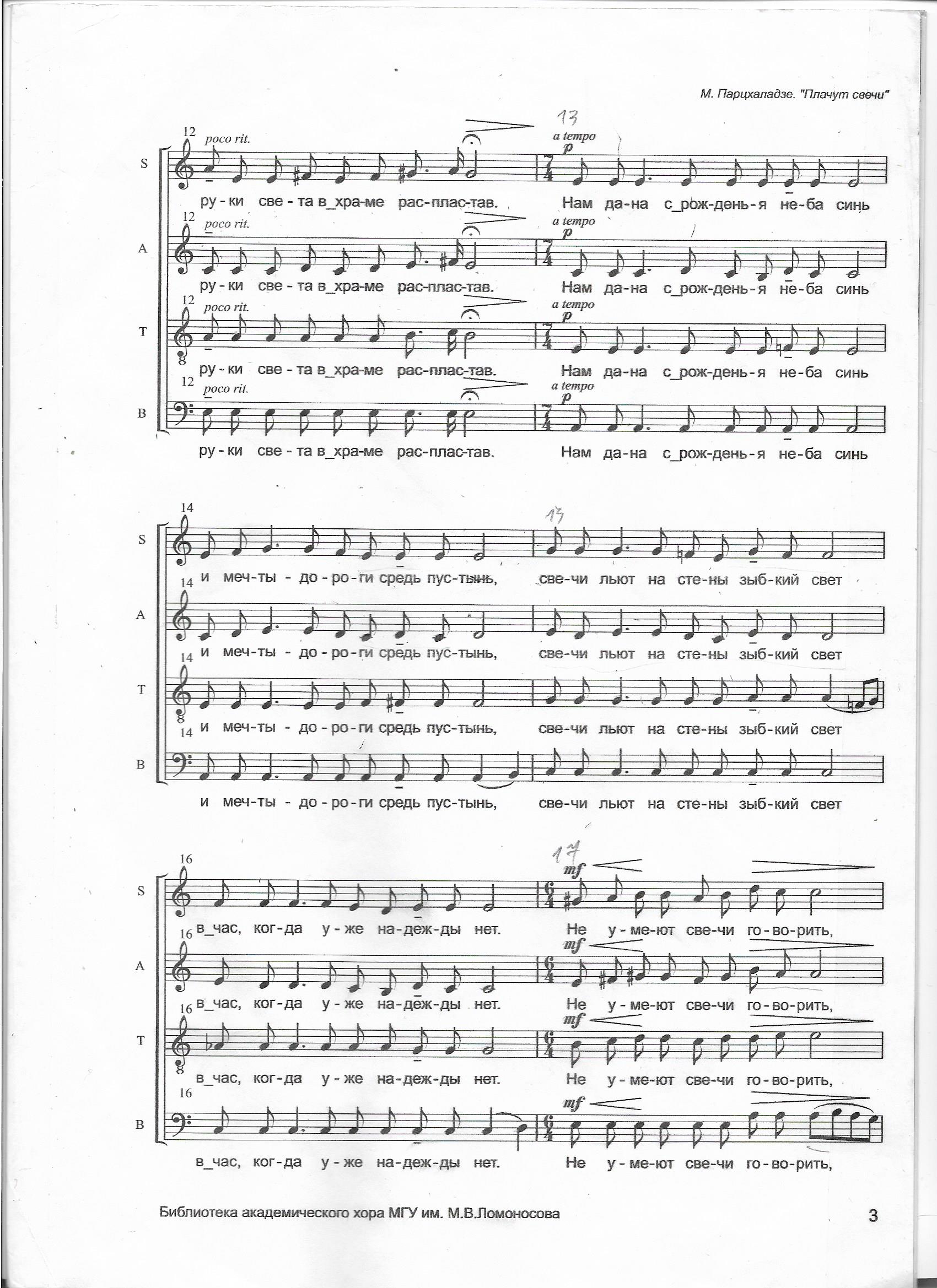

Основной тональностью данного произведения является ля-минор, однако тональное движение довольно активное: в произведении встречаются такие тональности как до-мажор, ре-мажор, соль-мажор, ми-мажор, ми-бемоль-мажор, ре-минор и ми-минор. Смена тональности тесно связана с содержанием текста: так, например, появляющийся в 3 такте параллельный до-мажор высветляет общую гамму мелодии, подчёркивая слова ,,тишина как детский сон чиста”. Обратный смысл несёт резкая смена ре-мажора на одноимённый минор при переходе к коде в 20-21 тактах: текст повторяется, но этот повтор звучит уже на другой, намного более мрачной гармонии, что подчёркивает многогранность данного текста, словно напоминая человеку о том, что жизнь наполнена горестями: ,,Наша жизнь то боль, то ясный свет…”. Кода завершается на тонической квинте, создавая впечатление чего-то вечного, высшего, непостижимого.

Голосоведение чрезвычайно плавное, поступенное, только в басу в переходах на следующую фразу встречаются ходы на чистую кварту.

Размер переменный – 7/4 и 6/4. Ритмический рисунок не представляет особой сложности, так как являет собой в основном ровное движение восьмыми. Это тоже служит средством воплощения основной цели данной хоровой миниатюры: равномерное ритмическое движение демонстрирует внешнее спокойствие верующего человека, в душе которого, в этот же самый момент, бушует буря эмоций и переживаний, воплощаемая остальными средствами выразительности. Однако всё же существуют некоторые исключения: на концах фраз встречаются небольшие остановки на половинных нотах, а на концах куплетов и коды стоят ферматы, разграничивая разделы данной пьесы, В тексте хоровой миниатюры встречаются распевы слогов на несколько шестнадцатых: например, в партии альтов в качестве украшения, или на концах фраз в басу. В коде же, подчёркивая сложный смысл содержания данной пьесы, композитор поставил последней целую ноту с ферматой, как бы давая слушателю возможность прочувствовать тяжесть содержания сочинения.

Темп довольно медленный: четверть=52. Такой темп явно выбран для возможности осознания всего глубокого смысла текста пьесы и как дань уважения древним церковным произведениям, всегда певшимся со степенной важностью. Каких-либо существенных агогических отклонений от изначального темпа не прописано в тексте, исключая ritenuto в 8, 12 и 20 тактах. Однако, при тщательном разборе данного произведения, становится ясно, что цель, которой придерживался Парцхаладзе – достоверный показ психологических переживаний верующего человека, невозможна без мельчайшей проработки агогических нюансов.

Интересно использование композитором характерных для грузинской народной музыки оборотов, среди которых можно назвать движение параллельными чистыми квинтами в нижних голосах и параллельными трезвучиями в партитуре.

б. Вокально-хоровой анализ.

Изначально данная хоровая миниатюра писалась для детского хора. Это может быть объяснено тем, что детские голоса издревле считались ,,ангельскими”. Однако, впоследствии ,,Плачут свечи” были переложены для полного смешанного хора, вероятно, для возможности исполнения большим числом коллективов.

Общий диапазон хоровой партитуры – от ля большой октавы до ре второй. Диапазон каждой из партий: басы – от ля большой до си малой, тенора – от ми малой до фа первой, альты – от си малой до си первой октавы, сопрано – от ре первой до ре второй. Из всех партий самый неудобный диапазон, граничащий с выходом за рамки стандартного диапазона, у альтов.

Мелодическая линия переходит из партии альтов в партию сопрано. Одна из этих партий иногда переходит на преимущественное пение на одном звуке, в то же время другая переходит к активному мелодическому развитию. Голосоведение плавное, legato. Как и в большинстве хоровых произведений, в данной партитуре преимущественно используется цепное дыхание, которое исключает общехоровое взятие дыхания на цезурах в 4, 8, 12, 20 и 22 тактах.

Определённую трудность для исполнения может представлять движение на одном звуке, так как возможно занижение интонации. Из-за этого следует напоминать певцам хора о высокой певческой позиции. Также трудность может представлять исполнение проходящих секундовых хроматических интонаций, за которыми следует следить особенно тщательно. Для выработки чистой интонации можно применять пение с закрытым ртом, «про себя», на пиано, на гласную У или Ю, на сольфеджио, на слог и с филированием звука.

Ансамблевых трудностей в тексте довольно много, в основном из-за необходимости тщательной проработки агогических темповых нюансов и их филигранного исполнения, поскольку от этого зависит общее настроение произведения и впечатление, производимое его звучанием на слушателя. Кроме того, это также относится и к взятию дыхания, поскольку цепное дыхание может начать превращаться в общехоровое, что разорвёт связность фраз. Это недопустимо в данном произведении, поскольку от певцов требуется максимальная слитность звучания, обеспечивающаяся беспрерывным legato.

С метроритмическим ансамблем также могут возникнуть определённые сложности, поскольку для выдерживания такого медленного темпа от хориста требуется максимальная сконцентрированность. Кроме того, опасность могут представлять такие факторы как несинхронное совпадение слов по вертикали, неодновременное взятие общехорового дыхания и произнесение слов. Для проработки метроритмического ансамбля наиболее эффективным будет приём пения с внутридолевым дроблением. Опасным местом является одновременный пунктир во всех партиях в 10 и 12 тактах. Для исправления ошибок в его исполнении можно использовать тот же приём внутридолевого дробления, а также простукивание мелодического рисунка или проговаривание слов с ритмом.

Динамический ансамбль является вторым по трудности после темпового в данном произведении, поскольку динамические нюансы требуют такой же степени проработки, как и нюансы агогические. Довольно большая часть произведения поётся на тихой динамике, к чему так же располагает и литературный текст произведения, поскольку он повествует нам о человеке в храме, где не следует говорить громче шёпота. Тихая же динамика, в свою очередь, требует от текста особой выразительности, которой можно достигнуть путём увеличения или уменьшения громкости звука на почти незаметном уровне, который, однако, сможет подчеркнуть нужные моменты.

Артикуляционный ансамбль означает полное единство дикции и штрихов при предельной ритмической дисциплине. Для достижения важны такие факторы как единая манера произношения гласных и согласных звуков, начала и снятия выдержанных звуков, начала и окончания фраз. Особенное внимание следует проявить по отношению к согласным, особенно к рядом стоящим подряд двум или трём. Такие сочетания существенно усложняют исполнение, если стоят перед паузой, что требует предельно точного снятия. В других же случаях может иметь место перенос окончания на начало следующей доли.

в. Исполнительский анализ

Автор в своём тексте проставил основное движение мысли в каждом такте с помощью tenuto: так, кульминация каждого такта приходится на 3-ю долю с конца, исключение составляют только 8, 12, 16 и 20 такты, в которых ударение приходится на первую долю. Кульминация же всего произведения приходится на 9 такт: ,,а святые лики много лет…”. Общее же движение фраз можно описать следующим образом: в 4-хтакте кульминация находится в 3 такте, следующая кульминация находится в 7 такте, хотя в этом же 4-х такте располагается более громкая точка, но она, выполняет роль перехода к следующей фразе, а далее идёт общая кульминация, приходящаяся на 9 такт; Второй куплет, берущий начало в 13 такте, во многом схож с первым – в первом 4-хтакте кульминация приходится на 15 такт, второго – на 19. Однако после этого следует кода, в которой чрезвычайно сложно выделить кульминацию, так как она вся проходит на чрезвычайно тихой динамике. Тем не менее, местной кульминацией можно считать 22 такт, поскольку он предшествует длительному diminuendo. Динамические нюансы также связаны с подголосками-связками со следующей фразой. Такие подголоски должны интонироваться более выпукло, на постепенном crescendo, как бы приводя к началу следующей фразы. При этом, при вступлении всего остального хора на следующую фразу, голос, ведущий такой подголосок, не должен выбиваться из общего звучания, из-за чего вынужден резко уменьшить громкость, подстраиваясь к общехоровой динамике. Такие подголоски можно найти в конце 2, 4, 5, 6, 10, 14, 17, 18 и 22 тактов.

Темповые нюансы также требуют тщательной расшифровки. Например, в ходах баса в 5, 6, 10, 17, 18 тактах следует немного замедлить темп для достижения большей выразительности данных ходов. Сильное замедление имеет место быть в конце 8 такта, то есть на словах , «… свет зажгли.» , чтобы сгладить динамический переход к кульминации всего произведения, однако в 9 такте темп возвращается к изначальному. При этом разница между динамическими пластами настолько большая, что это может быть усиленно с помощью своеобразной ферматы, показывающей законченность мысли. Эту же роль может выполнять общехоровое дыхание, помогающее, на этот раз, подчеркнуть контраст между закончившейся и начинающейся мыслью. Значительные diminuendo и ritenuto должны следовать с 23 такта и до конца, позволяя мысли, как бы, растворяться в воздухе, подчёркивая ощущения чего-то вечного, непостижимого, создаваемого тонической квинтой.

3.Заключение

«Плачут свечи» – хоровая миниатюра, мастерски воплощающая психологические переживания верующего человека, пребывающего в молитве. Композитор кроме стандартных приёмов, принятых в академической музыке, использует также различные особенности, характерные для грузинской народной музыки. Данная хоровая миниатюра требует от хорового дирижёра чрезвычайной проработки для создания грамотной, прекрасно воплощающей замысел автора интерпретации, поскольку даже мельчайшие изменения в темпоритме и динамике способны повлиять на глубокий психологизм, заложенный в музыку Парцхаладзе.

«Плачут свечи» Парцхаладзе, как и одноимённое стихотворение Купаташвили, на слова которого и была написана хоровая миниатюра, таит в себе философско-христианские рассуждения о жизни и смерти. Образ свечей олицетворяется, психологизируется. Свечи одновременно становятся олицетворением молящихся в храме и святых, которые радеют за ,,люд земли”. При этом они являются здесь и символом надежды:, «…свечи льют на стены зыбкий свет в час, когда уже надежды нет”. Надо уточнить, что в тексте произведения могут быть неточности из-за перевода с грузинского языка, выполненного Полухиным. Из-за этого, кстати, иногда логические ударения бывают смещены, что не позволяет им совпадать с развитием мелодии.

Данное произведение в силу своего характера может быть приравнено к церковно-духовному, поскольку темп, ритмика и смысловое наполнение вполне соответствуют необходимым критериям. Из-за этого данное произведение может быть включено в программу какого-либо хора, в которой присутствуют духовные сочинения.

4. Список использованной литературы:

П.П.Левандо, «Проблемы хороведения», Санкт-Петербург, 1974 год

А.Богданова, «Мераб Парцхаладзе» из серии «Портреты советских композиторов», Москва, 1985 год

В.Живов, «Исполнительский анализ хорового произведения», Москва, 1987 год

П.П.Левандо, «Хоровая фактура», Санкт-Петербург, 1984 год

Приложение: