Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»

Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Методическая разработка для учебной дисциплины

МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»

Преподаватель И.С. Абовян

«Анализ хоровой партитуры «Эхо» муз. Орландо ди Лассо»

2023

План:

Введение. Общие сведения об авторах текста.

Основная часть.

а. Музыкально-теоретический анализ.

б. Вокально-хоровой анализ.

в. Исполнительский анализ.

Заключение. Значение и место хоровой миниатюры «Плачут свечи» в современном хоровом репертуаре.

Список использованной литературы.

Приложение.

Введение. Общие сведения о произведении и его авторах

Орландо ди Лассо (ок.1532 -1594) – франко-фламандский композитор, певец, капельмейстер; крупнейший представитель третьей, наиболее развитой и совершенной Нидерландской хоровой полифонической школы позднего Возрождения (XVI век).

Подобно многим деятелям Ренессанса, Лассо много странствовал. Он посетил Антверпен, Англию, Германию. В конце 1556 г. Лассо становится певцом Мюнхенской капеллы при дворе герцога Баварского, а с 1562 г. — ее главным капельмейстером. Здесь композитор работает до конца своей жизни. Скончался он 14 июня 1594 г. и похоронен в Мюнхене.

Побывав во многих странах Европы и изучив творчество передовых композиторов своей эпохи, Лассо в совершенстве овладел жанрами французской и немецкой песни, итальянских мадригалов и вилланелл, сохраняя, однако, отпечаток индивидуальности и особенности искусства своего народа. В своём творчестве Орландо Лассо обобщил и развил опыт самых разных европейских музыкальных школ эпохи Возрождения.

Творческое наследие Лассо огромно. Им написано свыше 2500 произведений преимущественно для хора a cappella. К ним относятся как духовные жанры (около 50 месс, магнификаты, пассионы, покаянные псалмы, мотеты), так и светские (такие как итальянский мадригал, вилланелла, фроттола, французский шансон, немецкая хоровая песня и др.).

Часто тематика светских хоров это жанровые сцены («На рынке в Аррасе»,

«Крестьянин, что несешь в мешке?»), зарисовки семейного быта («Старый муж»), любовная лирика («Я очень люблю», «Матона, дорогая»), юмор

(«Послушайте новости», «Тик-так») и др. Широко известна и его пьеса

«Эхо».

В сочинениях Лассо имитационность часто сменяется аккордовостью, широкие мелодические линии – речитативностью; наблюдается красочность, звукоизобразительность.

В целом творчество Лассо характерно сочетанием высокого профессионализма и доходчивости.

Характеризуя его творчество, известный исследователь музыки строгого стиля Проске писал: «Лассо – универсальный гений. Великий в церковной и светской музыке композитор, который воспринял все национальные черты европейской музыки, так что его нельзя считать только итальянским, немецким или французским». Это своего рода музыкальный Леонардо да Винчи.

В целом творчество Лассо характерно сочетанием высокого профессионализма и доходчивости.

Многие произведения Орландо Лассо и сегодня служат украшением концертных программ лучших хоровых коллективов. В их числе и хор «Эхо».

Анализ литературного текста

Литературный текст хора «Эхо», как и некоторых других своих произведений, очевидно, сочинил сам композитор. Лассо использует такие обороты речи, которые делают текст максимально близким к простой бытовой речи.

Orlando di Lasso «Echo»

O la, o che bon echo! Pigliamo ci, piacere! Ha ha ha ha ha, ridiamo tutti!

O bon compagno! Che voi tu? Voria che tu cantassi una canzona. Perchè? Perchè si? Perchè no? Perchè non voglio. Perchè non voi? Perchè non mi piace! Taci dico!

Taci tu! O gran poltron! Signor, si!

Orsu non più! Andiamo! Adio bon echo! Adio bon echo!

Rest' in pace! Basta! Basta! Basta! Basta!

Орландо Лассо «Эхо».

Эхо! Какое эхо! Но, где оно? Где эхо?

Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Нам вторит смехом, вот так потеха! Что надо? Попробуй, спой балладу.

Песню ты спой нам! Ой-ли!

Не могу! Почему? Я не желаю. Но от чего? То большая тайна. Не мешай нам! Замолчи! Коль ты лентяй, ты смолкни, нам не мешай. Надолго простимся, эхо, простимся, эхо.

Вспомни всех нас. Тише!.. Тише!.. Еле слышно, еле слышно… Тише…

Сюжет литературного текста можно трактовать как диалог путника с неодушевлённым собеседником, представленным в виде «эха» – этакое развлечение, случайно возникшее при переходе по горной дороге. Автор текста использует повседневную бытовую речь, и мы понимаем, что путник - это человек небогатого сословия. Короткие фразы, в которых сменяются то повелительные, то вопросительные, а порой и «просительные» интонации, составляют основу звукоподражательного диалога, что привносит элементы театральности и житейской достоверности. Сквозь все произведение проходит развитие отношения путника к своему незримому собеседнику, от доброжелательного приветствия, до отстраненности.

Эффект природного явления «эхо» создаётся лексической эпифорой, путём повторения конечных звуковых сочетаний, при полном повторении слов или фрагмента фразы. По жанру это хоровая миниатюра-зарисовка, диалоговая юмористическая сценка.

Основная часть

а. Музыкально-теоретический анализ.

Форма произведения и его структурные особенности.

Музыкальный текст в целом соподчинён задачам раскрытия художественного образа. Музыкальную форму произведения можно определить, как строфическую, где развитие музыкального материала происходит в соответствии с изменением текстовой составляющей.

В литературном тексте вокального произведения ни одна строфа не повторяет другую, это отличительный признак строфической формы.

При этом в смысловом и музыкально-гармоническом отношении, можно увидеть три раздела, которые привносят в произведение элементы трёхчастности. (1-17 тт.; 18-42 тт.; 43-75)

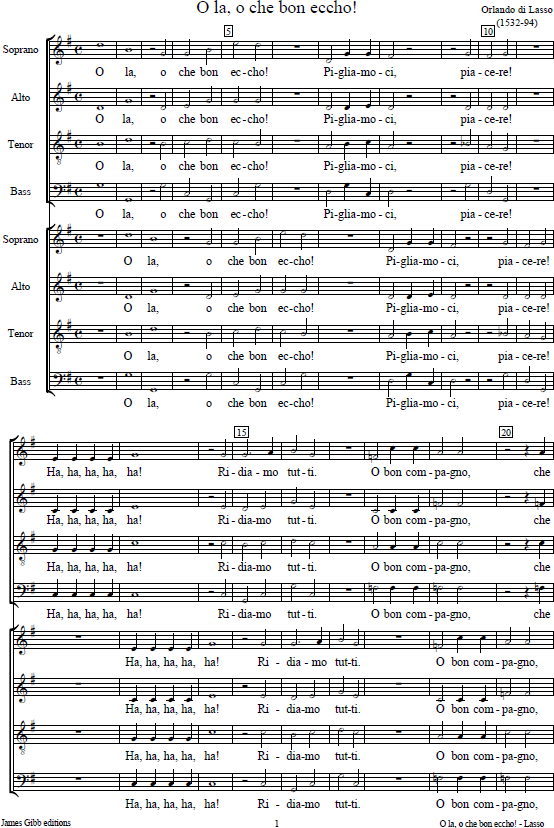

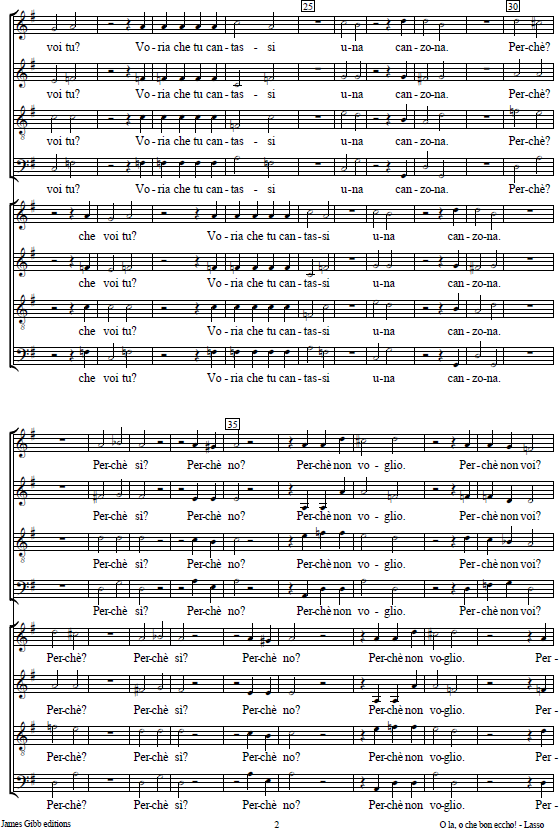

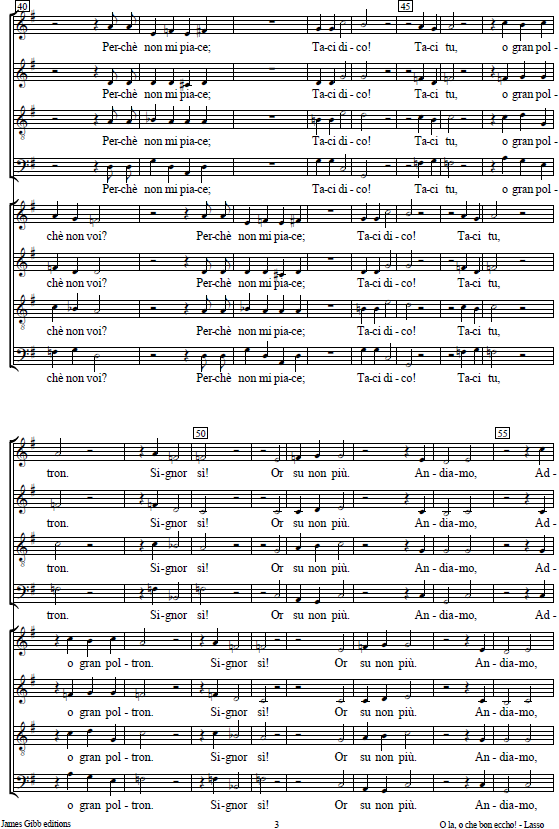

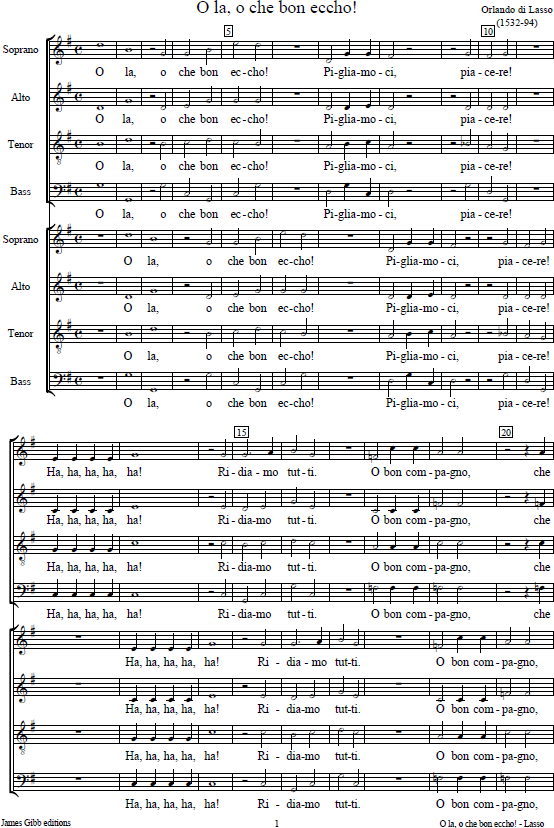

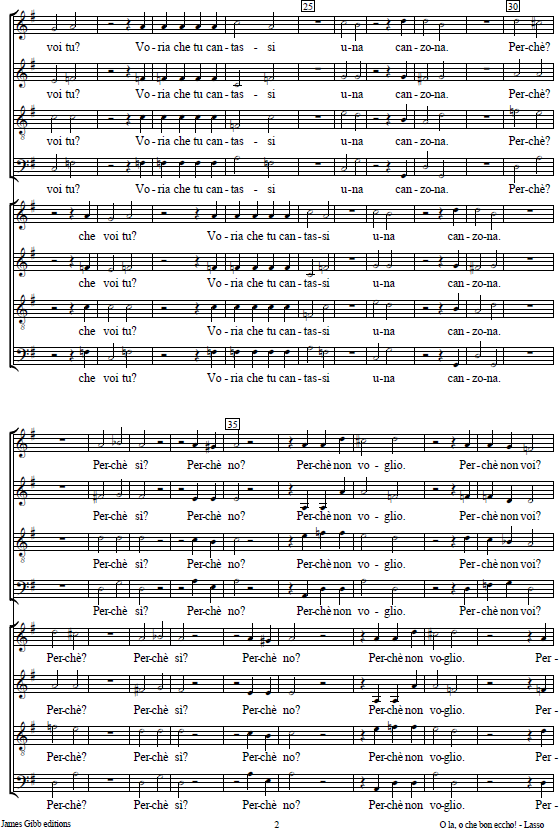

Музыкальный текст изложен в виде канона двух гомофонно-гармонических пластов: основного хора и ансамбля солистов. С помощью этого приема музыкальной выразительности композитор добивается эффекта «эхо».

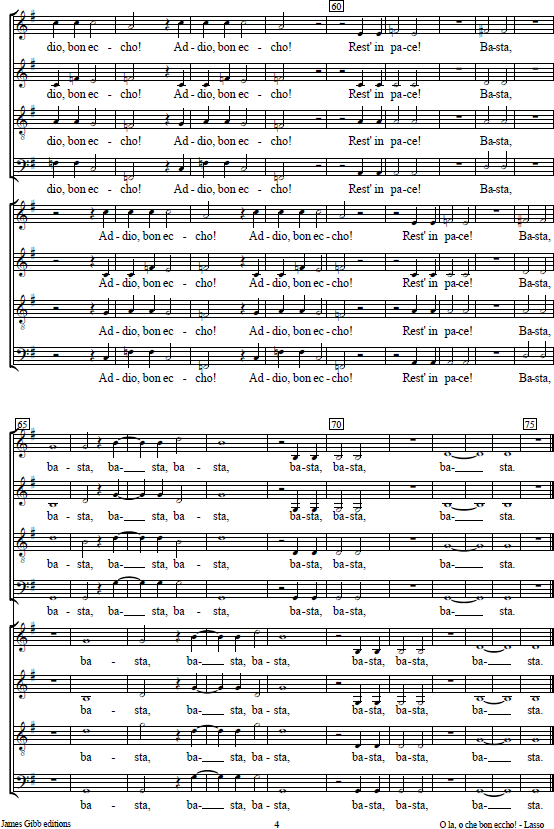

Паузы основного хора заполняются ответным звучанием ансамбля солистов, которые повторяют концовки фраз на пиано, создавая этим очень красочный и яркий образ. Вкупе со структурой канона это позволяет создать единую беспрерывную музыкальную линию развития.

Ладово-мелодические особенности.

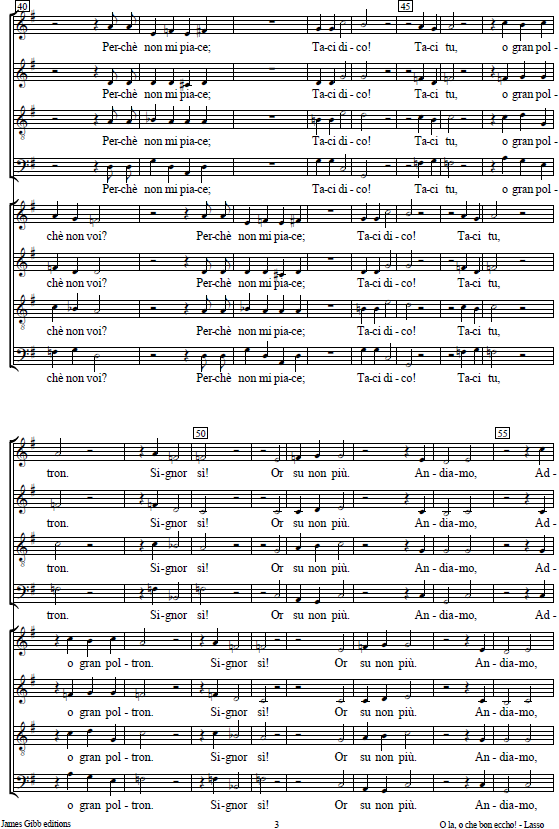

Основная ладовая окраска в произведении – мажор, что соответствует духу и главному настроению диалоговой сценки. Исключением являются отдельные фразы, которые в соответствии со смысловым наполнением звучат в миноре (10, 30-42, 60-61 тт.)

Мелодизация хоровых партий основана на выразительности речевой интонации и фактически постоянно имитирует характерные особенности живой речи. В связи с этим голосоведение в партиях самое разнообразное, как плавное, так и скачкообразное. При отсутствии развёрнутых мелодических построений музыкальный язык насыщен разнообразными мелодическими оборотами, где абсолютно нет повторяющихся мелодических фраз. Это вносит большое разнообразие и даёт ощущение «живого» действия.

Произведение начинается и заканчивается в одной тональности. Это способствует утверждению единого гармонического устоя и придает завершенность партитуре.

Особенности темпоритма.

Размер произведения 4\4 неизменен на протяжении всего произведения. Интересно, что в хоровой партитуре отсутствуют обозначения темпа, нюансировки и другие указания композитора, что дает дирижеру свободу в работе над произведением. В этой ситуации агогическое разнообразие и изобретательность дирижёра позволят наилучшим образом передать содержательный смысл каждой реплики.

Ритмический рисунок не сложен, но отсутствие повторений как бы подчеркивает красоту и богатство гармонического языка.

Особенности гармонии.

Произведение начинается в G-dur, в 9-10 тт. происходит кратковременное отклонение в одноименный минор g-moll;

В 12 такте мы приходим в тональность субдоминанты основной тональности – D-dur;

18 такт сопровождается отклонением в F-dur. В 26 такте мы ненадолго возвращаемся в основную тональность, а уже в 30 такте нас ждет отклонение в d-moll; В 43 такте происходит отклонение C-dur, в 46 в F-dur, а в 65 композитор возвращает звучание в основную тональность.

Особенности фактуры.

Склад письма в партитуре «Эхо» гомофонно-гармонический, но, поскольку для достижения эффекта отражения звуков использован двойной состав хора, изложенный в виде канона, можно сказать, что гармоническое и полифоническое начало здесь сосуществует в гармоничном двуединстве.

Особенности динамики.

Отличительными чертами партитуры «Эхо» являются динамические контрасты, гибкая фразировка, основанная на выразительности музыкально- речевой интонации. Это позволяет создать яркий и живой музыкальный

образ, который является прекрасным примером звукоизобразительности и звукоподражания в музыке.

Поскольку авторские динамические оттенки в тексте не указаны, динамика в произведении является естественной, то есть смысловые вершины в каждой фразе совпадает со звуко-высотными вершинами.

б. Вокально-хоровой анализ.

Тип и вид хора

Произведение написано для полного смешанного хора a cappella.

Поскольку в партитуре имеет место двойной хоровой состав, то вид хора можно определить, как восьмиголосный, где два четырёхголосных хора (а точнее хор и ансамбль) звучат в виде канона, образуя в результате восьмиголосие.

Диапазон хора и хоровых партий.

Общехоровой диапазон включает в себя звуки от соль большой октавы до ми второй октавы. При этом:

Диапазон сопрано: си малой октавы - ми второй октавы.

Диапазон альтов: соль малой октавы - ре второй октавы.

Диапазон теноров: ре малой октавы - фа первой октавы.

Диапазон басов: соль большой октавы - ля малой октавы.

Диапазон каждой партии имеет объём около 1,5 октав и можно сказать, что в процессе исполнения задействованы все регистры голосового диапазона во всех голосах.

Тесситура, вокальная нагрузка хоровых партий.

Тесситурное положение голосов по большей мере удобное. Но при этом в каждой из партий есть отдельные эпизоды, требующие специального внимания для выравнивания вокальной звучности (С: 7, 42, 47-50, 54, 60-61,

70-71 тт.; А: 36, 69-75 тт.; Т: 27-28, 36-37, 55-60 тт.; Б: 22-24, 30 тт.).

Вокальная загруженность всех партий достаточно высокая, каждый голос активно задействован в исполнении. При этом голосоведение, приближенное

к интонации разговорной речи, тем не менее, делает вокальное исполнение партий удобным для пропевания.

На протяжении всего произведения присутствует единый принцип компактного, одновременного звучания всех хоровых партий, без выделения специфических тембровых красок. Но это в полной мере компенсируется смысловой выразительностью каждой отдельной фразы.

Вопросы дыхания.

Дыхание в партитуре берётся в паузах после каждой реплики, которыми изобилует текст партитуры. В целях сохранения ощущения непрерывности развития дыхание должно быть аккуратным, бесшумным, что позволит совместить звучание двух хоров в единый звуковой пласт.

Атака звука и звуковедение.

Основной прием звукоизвлечения – мягкая атака звука. Исключением являются отдельные моменты партитуры, где требуется активное яркое звучание. Например, начало произведения, 1 такт (12, 55-60 тт.).

Приёмы звуковедения, в силу эмоциональной разноплановости текста самые разнообразные: marcato (1 т.), staccato (12 т.), legato (32 т.). При этом основным способом звуковедения остаётся активное, упругое legato.

Интонационные трудности и пути их преодоления

Анализируя интонационные трудности партитуры можно прийти к следующему выводу: каждая партия представляет собой сложную мелодическую линию, которая изобилует скачками и альтерацией (С: 18, 30- 37, 50 тт.; А: 22-24, 32, 39, 45-50 тт. Т: 9-10, 24, 39, 43-44 тт. Б: 18, 36-37 45-

50).

Дирижёру, в работе над произведением следует помнить, что от точности интонирования зависит качество звучания произведения, поэтому, в ходе репетиций, необходимо:

тщательно прорабатывать правильное интонирование скачков и альтераций; добиваться унисона хоровой партии;

требовать строгого соблюдения продолжительности пауз и музыкального звучания.

Вопросы хорового строя.

Поскольку существует два понятия строя: мелодический (горизонтальный) и гармонический (вертикальный), строй каждой партии или хорового унисона и общее благозвучие аккордов, то необходимо рассмотреть вопросы строя в этом двояком понимании.

Необходимо помнить, что в любом произведении нельзя добиться хорошего вертикального строя, если хоровые партии недостаточно закреплены в мелодическом строе. Работа над чистотой звучания партий и хоровых,- аккордов это обоюдозависимый процесс. Главную общехоровую трудность в па вртитуре «Эхо» представляют такие особенности гармонического языка, как чередование мажора и минора, частые отклонения в родственные тональности.

G-dur, в 9-10 тт. происходит кратковременное отклонение в одноименный минор g-moll; В 12 такте мы приходим в тональность субдоминанты основной тональности – D-dur;18 такт сопровождается отклонением в F-dur. В 26 такте мы ненадолго возвращаемся в основную тональность - G-dur,, а уже в 30 такте нас ждет отклонение в d-moll; В 43 такте происходит отклонение C-dur, в 46 в F-dur, а в 65 композитор возвращает звучание в основную тональность - . G-dur.

Вопросы хорового ансамбля.

Поскольку в произведении используется двойной состава хора, можно выделить два варианта соотношения ансамбля – внутри одного состава и общее, между двумя составами.

Внутри каждого состава в отдельности превалирует естественный вид динамического ансамблирования, так как тесситура всех партий преимущественно удобная. Между 1 и 2 хорами имеет место ансамбль неуравновешенного звучания, связанный с эффектом «эхо» задуманным композитором. Первый хор должен звучать ярче и яснее второго. Но такая

дифференцированная звучность возникает в основном, естественно, за счёт численного состава внутри каждого хора.

Гибкость динамики связана, прежде всего, с построением вокально-речевой интонации и фразы в целом.

Работая над динамическим ансамблем в произведении «Эхо», дирижеру необходимо обращаться к литературному тексту, осмысливать его. Для точного выразительного исполнения, хористам и дирижеру важно понимать, на какие слоги делать акцент, а где, напротив, целесообразнее «прибрать» динамику. Таким образом, поскольку произведение написано на итальянском языке важно чтобы все певцы понимали задумку автора и одинаково ощущали выразительность каждой фразы литературного текста.

Интонационный ансамбль (ансамбль строя):

При соблюдении интонационного ансамбля в произведении «Эхо» важно помнить о том, каким образом должны интонироваться интервалы (чистые интонируются устойчиво, малые и большие – с односторонним сужением и соответственно расширением, увеличенные и уменьшенные – с двусторонним расширением и сужением) и хроматизмы (восходящие низко, а нисходящие высоко)

Так, к примеру, встречающиеся в произведении скачки и знаки альтерации представляют определенную трудность для исполнителей. Например, в тактах 9-10 в партии тенора важно верное исполнение хроматического хода для поддержания интонационного хорового ансамбля. От этого зависит результат отклонения в другую тональность.

Темповый ансамбль:

Роль правильного темпа огромна. Неверно взятый темп отрицательно отражается на всех элементах исполнения. Многие произведения основываются на едином темпе, который должен строго выдерживаться от начала до конца. Но в «Эхо» отсутствие авторских указаний, позволяет разнообразить темповую палитру, и через темпы менять характер пропеваемого текста (например: «ха-ха- ха-ха-ха!» чуть подвижнее, «покойся с миром…» - размереннее, строже. Это

требует от певцов повышенного внимания, профессионального умения подчиняться дирижёрскому жесту.

Штриховой ансамбль.

Существенное место в анализе хоровой партитуры отводится изучению вокальных приёмов, которые определяют способ звуковедения. Основная форма звуковедения в хоровом пении – legato. При legato все слоги должны быть плотно «сцеплены» между собой. Произношение согласных, должно происходить быстро, без нарушения единого звукового потока. Некоторые моменты, согласно изменениям литературного текста, исполняются другим штрихом marcato(1-2 тт.), staccato (12-13 тт.).

Дикционно-орфоэпический ансамбль.

Поскольку произведение исполняется на итальянском языке очень важно соблюдать единые нормы произношения.

в. Исполнительский анализ.

Произведение О.Лассо «Эхо» – хоровая миниатюра, выдержанная в стилистике нидерландской композиторской школы эпохи Возрождения, светского направления. Об этом свидетельствует аккордовое строение, неизменная фактура и звукоподражательность образа.

Хор «Эхо» – яркий пример европейской светской хоровой музыки XVI столетия. При его исполнении необходимо донести до слушателя литературный текст и музыкальный образ. Поскольку произведение написано на итальянском языке, требуется уделить особое внимание работе над правильным произношением, осмыслить каждое слово.

Развитие сюжета в произведении происходит через диалог путника с незримым собеседником. Короткие фразы, эмоциональные восклицания, вопросительные интонации создают неповторимую и живую картину жизни. Дирижёру важно работать над фразировкой, расставить логические ударения в тексте, продумать исполнительский план. Все это поможет донести до слушателя замысел композитора.

Основная исполнительская задача – добиться динамической контрастности хора и ансамбля, достичь звукоподражательного эффекта «эхо». С этой целью и в первом и во втором составе хора важно отработать ощущение

«звучащих» пауз, во время которых сохраняется активность и слуховое внимание исполнителей. На дирижёра возлагается миссия предельно ясного и точного показа вступительных и завершающих ауфтактов к каждой фразе, особенно для первого (основного) хорового состава.

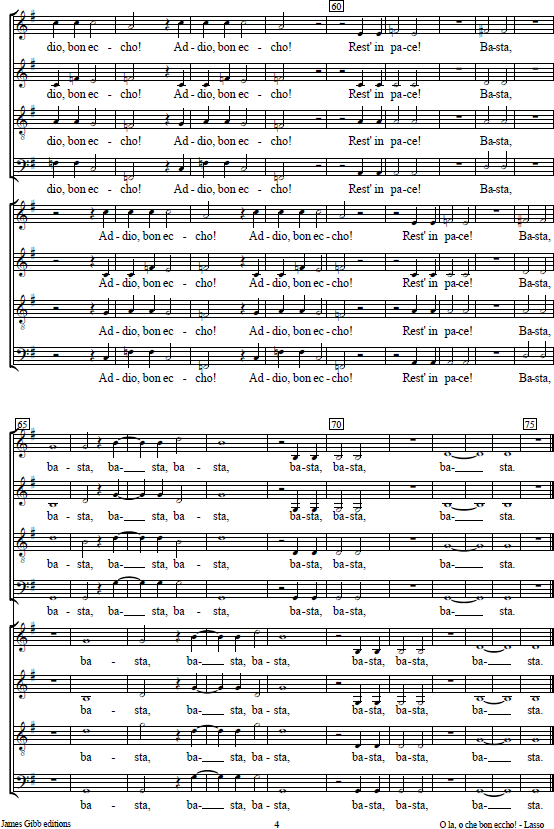

Характер звука – упругий, с хорошей опорой на дыхание. Начиная с 50 такта происходит развитие, приводящее к кульминации, и в 55 такте на словах

«Addio bon echo» происходит общая кульминация произведения. После кульминации в звучании должен произойти контраст, почти прозрачный, звук совмещается с замедлением темпа, это позволит выразить смысл звучащей фразы «Rest' in pace!». В дальнейшем логика развития требует выхода звучания в стадию завершения и создания эффекта исчезновения

«истаивания» звука.

Поскольку авторской динамики в произведении нет, исполнителю предоставляется свобода в передаче всех смысловых акцентов через динамику, фразировку и штриховую детализацию текста. Такой подход требует от дирижёра большого мастерства в умении моментально, через посредство ауфтактов перестраивать хор, а от хора большой гибкости и внимания. В этом плане чрезвычайно важно владение дирижёра всей палитрой дирижёрской мануальной техники. Использование полных (1 т.; 43 т.; 72 т.), неполных (14 т.; 35 т.; 41 т.; 57 т.) задержанных (60 т.),

комбинированных (2 т.; 33 т.; 43 т.;), междолевых – в длинных фразах( 23, 50 тт.) ауфтактов. Владение мелкой дирижерской техникой, кистевой техникой, штрихами staccato, marcato, legato, дирижирование в режиме forte и piano. Умение комбинировать разные виды дирижерской техники.

Очень важна слуховая дифференциация для одновременного контроля над звучанием двух хоровых пластов.

Ввиду отсутствия авторских указаний, касающихся темпа, интерпретатору в лице дирижёра, важно продумать агогическую линию развития. Агогика – одно из средств выразительности музыкального исполнения, заключающееся в кратковременных отклонениях от ровного темпа и строгого ритма при условии их сохранения в целом. Агогика имеет свои закономерности: устремление к кульминации может сопровождаться ускорением (чаще в небольших музыкальных построениях) или, наоборот, замедлением темпа (что наблюдается в заключительных кадансах); внутрифразовое ускорение обычно уравновешивается последующим замедлением; наиболее значительные звуки, важные по смыслу слова могут подчеркиваться некоторым «оттягиванием».

В данной хоровой миниатюре темп и его разнообразие играют немаловажную роль в создании и передаче образа. Несмотря на то, что темп изначально используется быстрый, в начале и в момент финала дозволяются агогические изменения. Это придаст произведению большую выразительность и позволит слушателю верно понять развитие отношения персонажа к «собеседнику». В финале своеобразное «оттягивание» темпа подчеркнёт эффект исчезновения, «замирания» звука.

Обычно хор «Эхо» исполняется в темпе allegro, что соответствует примерно 120 ударам в минуту. При работе с произведением дирижеру предоставлена свобода в использовании темповых решений, поэтому движение выстраивается в соответствии с литературной основой. Не смотря на указанный размер 4/4, существует практика дирижирования партитуры на 2. При работе над динамикой исполнителю так же следует отталкиваться от содержания. Развитие отношений между путником и собеседником должно развиваться от доброжелательного приветствия к холодному прощанию.

С точки зрения исполнения разумным будет к моменту кульминации постепенно увеличивать динамику, чтобы с ее помощью показать развитие образа и создать контраст для финального эпизода произведения.

В финале миниатюры важным будет соблюдение правила – повторяющаяся фраза у второго состава исполнителей не должна быть одинаковой по нюансу. Для разнообразия и подведения логического итога произведения и мысли в нем исполнителям и дирижеру важно постепенно убавлять динамику, в самом финале оставляя лишь напоминание о существовавшей ранее кульминации. Как бы удаляясь от места событий и оставляя все произошедшее где-то далеко в горах.

Как уже было сказано ранее, в произведении чрезвычайно важно, соблюдать все виды ансамбля, точность и согласованность различных аспектов звучания: ритмического, дикционно-орфоэпического, тембрального и др.. От их строгости, сбалансированности зависит качество звучания хора, его эстетическая сторона, поскольку произведение выстроено на вертикально- аккордовых последованиях.

Заключение. Значение и место хора «Эхо» в современном хоровом репертуаре.

В целом сюжет хоровой миниатюры Орландо ди Лассо «Эхо» представляет собой шуточный диалог, который и сегодня покоряет своей простотой, юмором, оригинальностью, свежестью и яркостью звучания.

Несмотря на то, что произведение написано в середине XVI века, оно интересно как для слушателей, так и для исполнителей XXI столетия. Являясь прекрасным примером звукоизобразительности, этот хор поражает изобретательностью музыкального языка и в то же время доступностью для исполнения и слушательского восприятия. Элементы звукоподражания, гениальные звуковые «находки» создают красочную, яркую, картину способную украсить любую концертную программу.

Партитура хора «Эхо» может исполняться как учебными коллективами (хоры училищ, колледжей), так и хорошо подготовленными любительскими или профессиональными хоровыми составами.

Список использованной литературы.

Краснощеков В. И. (1969) Вопросы хороведения. М: «Музыка»

Пигров К. К. (1964) Руководство хором. М: «Музыка»

Усова И. (1988) Хоровая литература. М: «Музыка» https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=228 https://lektsii.org/16-57372.html

Приложение.