Цель занятия: формирование у обучающихся осознания вклада великого русского поэта А. С. Пушкина в развитие русского языка, формирование отношения к русскому языку как общероссийской ценности, формирование чувства гордости и уважительного отношения к людям, внёсшим неоценимый вклад в развитие российской и мировой культуры.

Формирующиеся ценности: приоритет духовного над материальным, сохранение исторической памяти, любовь к Родине.

Основные смыслы: 6 июня – знаковая дата для российской и мировой культуры: день рождения А. С. Пушкина и День русского языка.

А. С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. Творчество великого поэта не только открывает читателю огромный мир человеческих чувств, переживаний, но и демонстрирует всю силу и богатство русского языка.

Каждый гражданин нашей страны должен беречь и защищать русский язык, государственный статус которого закреплён в Конституции Российской Федерации.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Рекомендуемая форма занятия: познавательная беседа и образовательная игра.

Комплект материалов:

− сценарий,

− методические рекомендации,

− интерактивные задания, − презентация,

− видеоролики.

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ

Часть 1. Мотивационная

Учитель (демонстрация презентации). Ребята, перед вами цитаты выдающихся людей, но все они говорят об одном. О чём?

С __________ можно творить чудеса! К. Паустовский

__________ в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен! А. Куприн __________ неисчерпаемо богат, и всё обогащается с поражающей быстротой! М. Горький

__________! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего! А. Толстой

Учитель. Конечно, все эти слова о великом и могучем, невероятно красивом и выразительном РУССКОМ ЯЗЫКЕ! Невозможно переоценить богатство и значимость русского языка как культурного наследия и средства международного общения. Язык Пушкина, Достоевского, Чехова, Толстого, Гоголя знают и ценят во всём мире.

А когда отмечается международный День русского языка? Ответы обучающихся.

Учитель. День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта, творчество которого сопровождает нас с самого детства – Александра Сергеевича Пушкина.

Как вы думаете, почему была выбрана именно эта дата? Случайно ли это совпадение?

Учитель. Конечно, не случайно. Александр Сергеевич не только автор великих произведений, но и основоположник современного русского литературного языка, на котором мы с вами сейчас говорим и пишем.

Но как же так? Ведь и до Пушкина русские люди говорили на русском языке, понимали другу друга, писали письма, книги, сочиняли стихи. Для того чтобы разобраться, что такого особенного сделал Александр Сергеевич, нужно узнать, каким же был русский язык до Пушкина.

Часть 2. Основная

Учитель. Итак, нас ждёт путешествие в прошлое.

Демонстрация видеоролика «Русский язык. Часть 1.1.».

Дикторский текст. Давайте перенесёмся на 200 лет назад, когда существовало целых два русских языка: книжный и разговорный. И различались они очень сильно. Настолько, что даже одинаковые слова имели совершенно разные значения! Например, «язык» в разговорной речи означал тот самый язык, который мы показываем доктору, когда заболели, а в книжной речи «язык» означал … пауза.

Учитель. Ребята, какие у вас есть предположения? Ответы обучающихся.

Продолжение видео «Русский язык. Часть 1.2.». В книжной речи «язык» означал народ.

Как это случилось – неизвестно, но неудобно было всем: образованные люди знали книжный русский, но разговаривать на нём постоянно уставали, а простой люд и вовсе сложных слов не знал, ведь грамоте не учился.

Вот и шли два языка, каждый своим путём, расходясь всё дальше, насколько можно.

Учитель (демонстрация презентации). Ребята, попробуем представить, как говорили и писали современники Пушкина в начале XIX века. Перед вами несколько примеров. Попробуйте понять, о чём идёт речь, что или кого описывает автор слов?

- Неизмеримая область бытописания, по которой Карамзин проложил тропинку, теряющуюся в тундрах бесплодных;

- Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба;

- Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое.

Ответы обучающихся.

Учитель. Кажется, все слова в этих выражениях понятны, но смысл фраз теряется и ускользает. В первом примере – речь идёт об истории, вторая фраза означает рано поутру, а в третьей – говорится всего-навсего о лошади.

Давайте узнаем, что же ещё отличало допушкинский язык от современного. Демонстрация видеоролика «Русский язык. Часть 2».

Дикторский текст. При Петре Первом в моду вошло всё иностранное. Особенно полюбился французский язык, который дворянские дети учили с детства и говорили на нём даже лучше, чем на родном русском.

Дети вырастали, и русская речь наполнялась французскими словами. Теперь уже приглашали не на встречу, а на рандеву. И в парке нужно было не гулять, а совершать променад.

Люди привыкли так разговаривать, но вот писателям было непросто. Ктото предлагал изгнать все чужеродные слова из речи, а кто-то сочинял новые.

Например, «древо благосеннолиственное» или «длинногустозакоптелая борода».

И русская литература переполнилась «длиннохвостосложнопротяжными» текстами. Нужно было срочно наводить порядок!

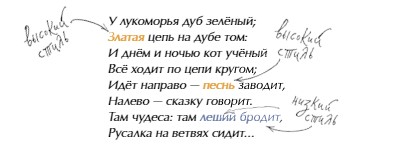

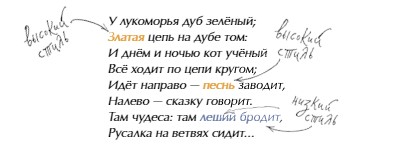

Попробовал это сделать Михаил Ломоносов. Он рассортировал слова на три группы – «штили»: в первой были книжные, возвышенные слова – для од и торжественных речей («аз», «песнь», «златая», «отверзать», «жезл»), во второй – слова попроще, но подходящие для рассказов, повестей и стихов («рука», «слава», «почитание», «ныне»), и в третьей – совсем «низкие», которые можно было использовать в баснях, эпиграммах да дружеских письмах (визуализация слов «леший», «лапти», «кочерга», «дубина», «впервые»). Смешивать штили строго запрещалось!

Учитель. Ребята, как вы думаете, прижилась ломоносовская идея штилей?

Легко ли ей было следовать? Ответы обучающихся.

Учитель. Следовать идеям Ломоносова оказалось непросто, поскольку необходимо было постоянно вспоминать, к какому штилю относится слово, а, следовательно, излагать свои мысли было затруднительно, особенно в разговорной речи.

Вот столько проблем накопилось в русском языке, пока за дело не взялся Пушкин.

Как вы думаете, что сделал Александр Сергеевич? Ответы обучающихся.

Учитель. Пушкин отмёл всё лишнее и забрал в язык всё лучшее. Узнаем, как ему это удалось.

Демонстрация видеоролика «Русский язык. Часть 3».

Дикторский текст. У Пушкина был врождённый слух на русский язык. Конечно, он прекрасно знал высокий ломоносовский «штиль» и по-французски говорил. Но ещё ему повезло с няней: Арина Родионовна была обычной крестьянкой, которая рассказывала будущему поэту сказки и пела народные песни. И с детства маленький Саша полюбил естественный и точный язык простых людей.

Так, Александр Сергеевич вырос, стал экспериментировать и ... смешал все три стиля в своих произведениях. И понял главное: не надо разделять слова по разным стилям – ведь это один и тот же русский язык, которым просто нужно правильно пользоваться!

И получилось, например, вот что:

Иностранные слова тоже уместны, если их использовать в меру.

Александр Сергеевич объединил язык аристократов и простого народа.

И показал, насколько велик и могуч русский язык, который подходит к каждому случаю: и для стиха, и для шутки, и для научного сочинения.

Учитель. Вот так Пушкину в своих произведениях удалось соединить ясность и точность, образность и краткость разговорного и книжного языков. В его произведениях наш великий и могучий язык зазвучал в полную силу!

Если бы не Александр Сергеевич, то, возможно, мы бы сейчас открытки подписывали примерно так (демонстрация презентации):

Зде сия, достойный муж, что Ти поздравляет, Вящия и день ото дня чести толь желает

Но мы напишем иначе: «Достойный человек тебя поздравляет, желает, чтобы тебя уважали, и всё было хорошо».

Учитель. Наш язык – живой, он меняется с течением времени: какие-то слова появляются вместе с новыми явлениями жизни, а иные исчезают или заменяются другими.

Это процесс естественный, он не наносит вред языку. А что может ему навредить? Что значит бережное отношение к языку? Как вы понимаете значение выражения – «беречь язык»?

Ответы обучающихся

Учитель. В своей основе тот язык, на котором мы с вами говорим, – это язык пушкинской поэзии и прозы.

В этом году наша страна готовится к празднованию юбилейной даты со дня рождения А. С. Пушкина – 225-летию. Это поистине очень значимое событие, не одно поколение детей выросло на сказках Пушкина, его стихи и романы мы читаем в школьные годы, а став взрослыми, перечитываем и открываем в них новые грани.

У каждого из нас «свой» Пушкин. А что Пушкин значит лично для вас?

Какие произведения Пушкина вам ближе, что в них вас привлекает? Ответы обучающихся.

Учитель. Наш разговор о великом русском поэте и его неоценимом вкладе в русский язык и русскую литературу продолжит народный артист РСФСР, знаток и ценитель творчества А.С. Пушкина Михаил Боярский.

Демонстрация выступления федерального спикера.

Часть 3. Заключительная

Учитель. Великий и могучий русский язык! Как вы думаете, какой смысл вкладывал в эти слова известный русский писать Иван Сергеевич Тургенев? В чём лично для вас проявляется величие и сила русского языка? Ответы обучающихся.

Учитель. При помощи русского языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие чувства. Богатство русского языка определяется не столько количеством слов, сколько их смысловой насыщенностью. Более 80% слов в русском языке многозначны. Например, как вы думаете, сколько значений имеет слово «идти»? Ответы обучающихся.

Учитель. Более двадцати: идти пешком (медленно двигаться, переступая ногами), поезд идёт (быстро передвигаться в пространстве), идти только вперёд (двигаться к намеченной цели), идёт снег (падать сверху вниз), картофель идёт в ботву (расти) и т. д.

Учитель. А кто знает, сколько примерно слов в русском языке? И сколько слов составляет средний словарный запас образованного человека? Ответы обучающихся.

Учитель. В русском языке около 200 тыс. слов, средний словарный запас образованного человека составляет 10 тыс. слов, а словарный запас А. С. Пушкина был необыкновенно велик и насчитывает свыше 21 тыс. слов.

А что влияет на наш запас слов? Как и под воздействием чего он формируется?

Ответы обучающихся.

Учитель, подводя итоги обсуждения. Верно, в первую очередь, расширяет наш словарный запас чтение книг. Когда мы читаем, то непроизвольно запоминаем новые слова, а потом воспроизводим их в устной речи. Объём своей лексики можно увеличивать за счёт чтения литературы, заучивания стихотворений, написания сочинений и изложений.

Учитель. Словарный запас обогащает и знание фразеологизмов, пословиц и поговорок, и русский язык очень на них богат, а ещё это именно то, что так сложно переводить на иностранные языки, что создаёт ощущение, что мы, носители одного языка, одна большая семья.

Недаром в произведениях Пушкина используется так много пословиц и поговорок, часто встречаются они и в письмах поэта близким и друзьям. Сохранились свидетельства, что Пушкин и сам собирал и записывал народные речения.

Учитель дополнительно может предложить обучающимся выполнить интерактивное задание.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете их значение.

Интерактивное задание «Скажи выразительно».

Случайным образом выпадают карточки с фразеологизмом, пословицей или поговоркой из произведений А. С. Пушкина и с вариантами их значений. Задача – выбрать верное значение.

Не поминайте лихом («Дубровский»)

− вспоминая, не думайте плохо

− не надо обо мне вспоминать

− расстаться навсегда

На чужой рот пуговицы не нашьёшь («Дубровский»)

− людям не запретишь говорить, обсуждать

− нельзя пришивать пуговицы на чужие вещи

− нужно учиться шить самому

Плетью обуха не перешибёшь («Дубровский»)

− бесполезно бороться с более сильной стороной

− нельзя бить кого-либо плетью

− невозможно распилить дерево верёвкой

Жить душа в душу («Капитанская дочка»)

− жить с кем-нибудь дружно, в согласии и любви

− проживать совместно с кем-нибудь в одном доме

− вместе заниматься делом

Конь и о четырёх ногах, а спотыкается («Капитанская дочка»)

− даже умелый человек может совершить ошибку

− хромая лошадь

− спотыкаться на ровном месте

Семи пядей во лбу («Капитанская дочка»)

− очень умный, сообразительный

− человек с большим лбом

− большое расстояние до чего-либо

Мирская молва – морская волна («Капитанская дочка»)

− слухи и пересуды переменчивы

− на море отдыхает много людей

− буря в море

Все флаги в гости будут к нам («Медный всадник»)

− добиться широкого международного признания

− вывесить флаги для встречи гостей

− представить страны только на уровне флагов, без участия послов

Методический комментарий. Выполнять интерактивное задание можно фронтально, можно командами: каждая команда за правильный ответ получает 1 балл.

Учитель. Вот и подошло к концу наше занятие. Всем нам известно выражение: «Пушкин – наше всё». Каким новым смыслом наполнилась для вас эта фраза после сегодняшнего занятия?

Ответы обучающихся.

Учитель. Благодаря Пушкину мы говорим на современном русском языке, который в нашей стране, согласно Конституции, имеет статус государственного языка. Русский язык объединяет все народы Российской Федерации, делает нас одной большой и дружной семьёй, имя которой – Россия.

Красота пушкинского художественного слова – это великое достояние русской культуры. Мир пушкинского стиха – это мир чудес, тайн. Они привлекают нас, прежде всего, необычностью сюжета, яркостью красок, простотой слога и большим смыслом.

Произведения Александра Сергеевича переводятся на десятки языков, поэт имеет своих почитателей во всех странах, в честь Пушкина воздвигнуто более 400 памятников в 320 городах мира!

Самый известный роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» переведен на 75 языков, а постановки по этому произведению ставятся в 150 театрах 43 стран мира.

А закончить наш разговор мне бы хотелось строками:

Читайте Пушкина, друзья!

И думайте над каждым словом! Не прочитать его нельзя, А, прочитав, вернитесь снова!

(Ольга Мегель)

Просмотр содержимого документа

«Разговоры о важном : «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»»

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ для обучающихся 8–11 классов по теме «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»

Цель занятия: формирование у обучающихся осознания вклада великого русского поэта А. С. Пушкина в развитие русского языка, формирование отношения к русскому языку как общероссийской ценности, формирование чувства гордости и уважительного отношения к людям, внёсшим неоценимый вклад в развитие российской и мировой культуры.

Формирующиеся ценности: приоритет духовного над материальным, сохранение исторической памяти, любовь к Родине.

Основные смыслы: 6 июня – знаковая дата для российской и мировой культуры: день рождения А. С. Пушкина и День русского языка.

А. С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. Творчество великого поэта не только открывает читателю огромный мир человеческих чувств, переживаний, но и демонстрирует всю силу и богатство русского языка.

Каждый гражданин нашей страны должен беречь и защищать русский язык, государственный статус которого закреплён в Конституции Российской Федерации.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Рекомендуемая форма занятия: познавательная беседа и образовательная игра.

Комплект материалов:

− сценарий,

− методические рекомендации,

− интерактивные задания, − презентация,

− видеоролики.

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ

Часть 1. Мотивационная

Учитель (демонстрация презентации). Ребята, перед вами цитаты выдающихся людей, но все они говорят об одном. О чём?

С __________ можно творить чудеса! К. Паустовский

__________ в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен! А. Куприн __________ неисчерпаемо богат, и всё обогащается с поражающей быстротой! М. Горький

__________! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего! А. Толстой

Учитель. Конечно, все эти слова о великом и могучем, невероятно красивом и выразительном РУССКОМ ЯЗЫКЕ! Невозможно переоценить богатство и значимость русского языка как культурного наследия и средства международного общения. Язык Пушкина, Достоевского, Чехова, Толстого, Гоголя знают и ценят во всём мире.

А когда отмечается международный День русского языка? Ответы обучающихся.

Учитель. День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта, творчество которого сопровождает нас с самого детства – Александра Сергеевича Пушкина.

Как вы думаете, почему была выбрана именно эта дата? Случайно ли это совпадение?

Учитель. Конечно, не случайно. Александр Сергеевич не только автор великих произведений, но и основоположник современного русского литературного языка, на котором мы с вами сейчас говорим и пишем.

Но как же так? Ведь и до Пушкина русские люди говорили на русском языке, понимали другу друга, писали письма, книги, сочиняли стихи. Для того чтобы разобраться, что такого особенного сделал Александр Сергеевич, нужно узнать, каким же был русский язык до Пушкина.

Часть 2. Основная

Учитель. Итак, нас ждёт путешествие в прошлое.

Демонстрация видеоролика «Русский язык. Часть 1.1.».

Дикторский текст. Давайте перенесёмся на 200 лет назад, когда существовало целых два русских языка: книжный и разговорный. И различались они очень сильно. Настолько, что даже одинаковые слова имели совершенно разные значения! Например, «язык» в разговорной речи означал тот самый язык, который мы показываем доктору, когда заболели, а в книжной речи «язык» означал … пауза.

Учитель. Ребята, какие у вас есть предположения? Ответы обучающихся.

Продолжение видео «Русский язык. Часть 1.2.». В книжной речи «язык» означал народ.

Как это случилось – неизвестно, но неудобно было всем: образованные люди знали книжный русский, но разговаривать на нём постоянно уставали, а простой люд и вовсе сложных слов не знал, ведь грамоте не учился.

Вот и шли два языка, каждый своим путём, расходясь всё дальше, насколько можно.

Учитель (демонстрация презентации). Ребята, попробуем представить, как говорили и писали современники Пушкина в начале XIX века. Перед вами несколько примеров. Попробуйте понять, о чём идёт речь, что или кого описывает автор слов?

Неизмеримая область бытописания, по которой Карамзин проложил тропинку, теряющуюся в тундрах бесплодных;

Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба;

Благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное гордое, пылкое.

Ответы обучающихся.

Учитель. Кажется, все слова в этих выражениях понятны, но смысл фраз теряется и ускользает. В первом примере – речь идёт об истории, вторая фраза означает рано поутру, а в третьей – говорится всего-навсего о лошади.

Давайте узнаем, что же ещё отличало допушкинский язык от современного. Демонстрация видеоролика «Русский язык. Часть 2».

Дикторский текст. При Петре Первом в моду вошло всё иностранное. Особенно полюбился французский язык, который дворянские дети учили с детства и говорили на нём даже лучше, чем на родном русском.

Дети вырастали, и русская речь наполнялась французскими словами. Теперь уже приглашали не на встречу, а на рандеву. И в парке нужно было не гулять, а совершать променад.

Люди привыкли так разговаривать, но вот писателям было непросто. Ктото предлагал изгнать все чужеродные слова из речи, а кто-то сочинял новые.

Например, «древо благосеннолиственное» или «длинногустозакоптелая борода».

И русская литература переполнилась «длиннохвостосложнопротяжными» текстами. Нужно было срочно наводить порядок!

Попробовал это сделать Михаил Ломоносов. Он рассортировал слова на три группы – «штили»: в первой были книжные, возвышенные слова – для од и торжественных речей («аз», «песнь», «златая», «отверзать», «жезл»), во второй – слова попроще, но подходящие для рассказов, повестей и стихов («рука», «слава», «почитание», «ныне»), и в третьей – совсем «низкие», которые можно было использовать в баснях, эпиграммах да дружеских письмах (визуализация слов «леший», «лапти», «кочерга», «дубина», «впервые»). Смешивать штили строго запрещалось!

Учитель. Ребята, как вы думаете, прижилась ломоносовская идея штилей?

Легко ли ей было следовать? Ответы обучающихся.

Учитель. Следовать идеям Ломоносова оказалось непросто, поскольку необходимо было постоянно вспоминать, к какому штилю относится слово, а, следовательно, излагать свои мысли было затруднительно, особенно в разговорной речи.

Вот столько проблем накопилось в русском языке, пока за дело не взялся Пушкин.

Как вы думаете, что сделал Александр Сергеевич? Ответы обучающихся.

Учитель. Пушкин отмёл всё лишнее и забрал в язык всё лучшее. Узнаем, как ему это удалось.

Демонстрация видеоролика «Русский язык. Часть 3».

Дикторский текст. У Пушкина был врождённый слух на русский язык. Конечно, он прекрасно знал высокий ломоносовский «штиль» и по-французски говорил. Но ещё ему повезло с няней: Арина Родионовна была обычной крестьянкой, которая рассказывала будущему поэту сказки и пела народные песни. И с детства маленький Саша полюбил естественный и точный язык простых людей.

Так, Александр Сергеевич вырос, стал экспериментировать и ... смешал все три стиля в своих произведениях. И понял главное: не надо разделять слова по разным стилям – ведь это один и тот же русский язык, которым просто нужно правильно пользоваться!

И получилось, например, вот что:

Иностранные слова тоже уместны, если их использовать в меру.

Александр Сергеевич объединил язык аристократов и простого народа.

И показал, насколько велик и могуч русский язык, который подходит к каждому случаю: и для стиха, и для шутки, и для научного сочинения.

Учитель. Вот так Пушкину в своих произведениях удалось соединить ясность и точность, образность и краткость разговорного и книжного языков. В его произведениях наш великий и могучий язык зазвучал в полную силу!

Если бы не Александр Сергеевич, то, возможно, мы бы сейчас открытки подписывали примерно так (демонстрация презентации):

Зде сия, достойный муж, что Ти поздравляет, Вящия и день ото дня чести толь желает

Но мы напишем иначе: «Достойный человек тебя поздравляет, желает, чтобы тебя уважали, и всё было хорошо».

Учитель. Наш язык – живой, он меняется с течением времени: какие-то слова появляются вместе с новыми явлениями жизни, а иные исчезают или заменяются другими.

Это процесс естественный, он не наносит вред языку. А что может ему навредить? Что значит бережное отношение к языку? Как вы понимаете значение выражения – «беречь язык»?

Ответы обучающихся

Учитель. В своей основе тот язык, на котором мы с вами говорим, – это язык пушкинской поэзии и прозы.

В этом году наша страна готовится к празднованию юбилейной даты со дня рождения А. С. Пушкина – 225-летию. Это поистине очень значимое событие, не одно поколение детей выросло на сказках Пушкина, его стихи и романы мы читаем в школьные годы, а став взрослыми, перечитываем и открываем в них новые грани.

У каждого из нас «свой» Пушкин. А что Пушкин значит лично для вас?

Какие произведения Пушкина вам ближе, что в них вас привлекает? Ответы обучающихся.

Учитель. Наш разговор о великом русском поэте и его неоценимом вкладе в русский язык и русскую литературу продолжит народный артист РСФСР, знаток и ценитель творчества А.С. Пушкина Михаил Боярский.

Демонстрация выступления федерального спикера.

Часть 3. Заключительная

Учитель. Великий и могучий русский язык! Как вы думаете, какой смысл вкладывал в эти слова известный русский писать Иван Сергеевич Тургенев? В чём лично для вас проявляется величие и сила русского языка? Ответы обучающихся.

Учитель. При помощи русского языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие чувства. Богатство русского языка определяется не столько количеством слов, сколько их смысловой насыщенностью. Более 80% слов в русском языке многозначны. Например, как вы думаете, сколько значений имеет слово «идти»? Ответы обучающихся.

Учитель. Более двадцати: идти пешком (медленно двигаться, переступая ногами), поезд идёт (быстро передвигаться в пространстве), идти только вперёд (двигаться к намеченной цели), идёт снег (падать сверху вниз), картофель идёт в ботву (расти) и т. д.

Учитель. А кто знает, сколько примерно слов в русском языке? И сколько слов составляет средний словарный запас образованного человека? Ответы обучающихся.

Учитель. В русском языке около 200 тыс. слов, средний словарный запас образованного человека составляет 10 тыс. слов, а словарный запас А. С. Пушкина был необыкновенно велик и насчитывает свыше 21 тыс. слов.

А что влияет на наш запас слов? Как и под воздействием чего он формируется?

Ответы обучающихся.

Учитель, подводя итоги обсуждения. Верно, в первую очередь, расширяет наш словарный запас чтение книг. Когда мы читаем, то непроизвольно запоминаем новые слова, а потом воспроизводим их в устной речи. Объём своей лексики можно увеличивать за счёт чтения литературы, заучивания стихотворений, написания сочинений и изложений.

Учитель. Словарный запас обогащает и знание фразеологизмов, пословиц и поговорок, и русский язык очень на них богат, а ещё это именно то, что так сложно переводить на иностранные языки, что создаёт ощущение, что мы, носители одного языка, одна большая семья.

Недаром в произведениях Пушкина используется так много пословиц и поговорок, часто встречаются они и в письмах поэта близким и друзьям. Сохранились свидетельства, что Пушкин и сам собирал и записывал народные речения.

Учитель дополнительно может предложить обучающимся выполнить интерактивное задание.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете их значение.

Интерактивное задание «Скажи выразительно».

Случайным образом выпадают карточки с фразеологизмом, пословицей или поговоркой из произведений А. С. Пушкина и с вариантами их значений. Задача – выбрать верное значение.

Не поминайте лихом («Дубровский»)

− вспоминая, не думайте плохо

− не надо обо мне вспоминать

− расстаться навсегда

На чужой рот пуговицы не нашьёшь («Дубровский»)

− людям не запретишь говорить, обсуждать

− нельзя пришивать пуговицы на чужие вещи

− нужно учиться шить самому

Плетью обуха не перешибёшь («Дубровский»)

− бесполезно бороться с более сильной стороной

− нельзя бить кого-либо плетью

− невозможно распилить дерево верёвкой

Жить душа в душу («Капитанская дочка»)

− жить с кем-нибудь дружно, в согласии и любви

− проживать совместно с кем-нибудь в одном доме

− вместе заниматься делом

Конь и о четырёх ногах, а спотыкается («Капитанская дочка»)

− даже умелый человек может совершить ошибку

− хромая лошадь

− спотыкаться на ровном месте

Семи пядей во лбу («Капитанская дочка»)

− очень умный, сообразительный

− человек с большим лбом

− большое расстояние до чего-либо

Мирская молва – морская волна («Капитанская дочка»)

− слухи и пересуды переменчивы

− на море отдыхает много людей

− буря в море

Все флаги в гости будут к нам («Медный всадник»)

− добиться широкого международного признания

− вывесить флаги для встречи гостей

− представить страны только на уровне флагов, без участия послов

Методический комментарий. Выполнять интерактивное задание можно фронтально, можно командами: каждая команда за правильный ответ получает 1 балл.

Учитель. Вот и подошло к концу наше занятие. Всем нам известно выражение: «Пушкин – наше всё». Каким новым смыслом наполнилась для вас эта фраза после сегодняшнего занятия?

Ответы обучающихся.

Учитель. Благодаря Пушкину мы говорим на современном русском языке, который в нашей стране, согласно Конституции, имеет статус государственного языка. Русский язык объединяет все народы Российской Федерации, делает нас одной большой и дружной семьёй, имя которой – Россия.

Красота пушкинского художественного слова – это великое достояние русской культуры. Мир пушкинского стиха – это мир чудес, тайн. Они привлекают нас, прежде всего, необычностью сюжета, яркостью красок, простотой слога и большим смыслом.

Произведения Александра Сергеевича переводятся на десятки языков, поэт имеет своих почитателей во всех странах, в честь Пушкина воздвигнуто более 400 памятников в 320 городах мира!

Самый известный роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» переведен на 75 языков, а постановки по этому произведению ставятся в 150 театрах 43 стран мира.

А закончить наш разговор мне бы хотелось строками:

Читайте Пушкина, друзья!

И думайте над каждым словом! Не прочитать его нельзя, А, прочитав, вернитесь снова!

(Ольга Мегель)