Подготовка к ОГЭ по истории (развернутый план) 9 класс

Бочегова В.А., учитель истории

МБОУ «Макушинская СОШ №1»

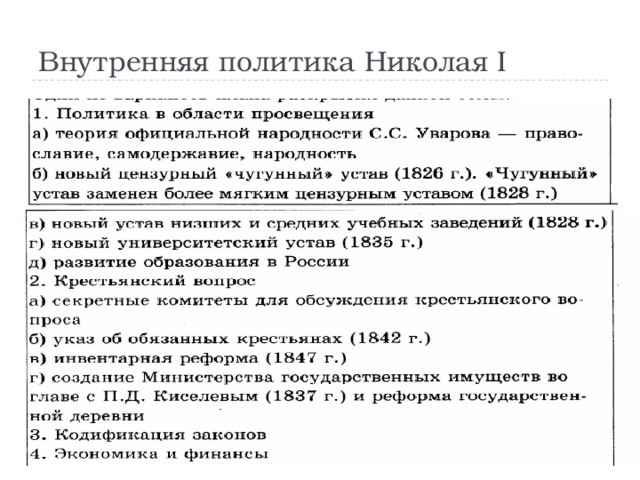

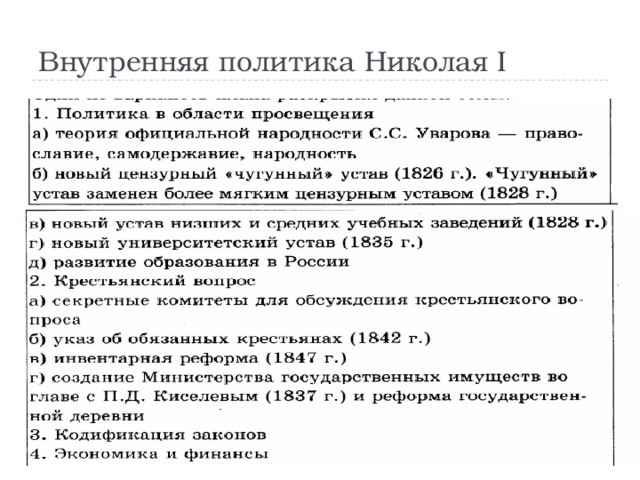

Внутренняя политика Николая I

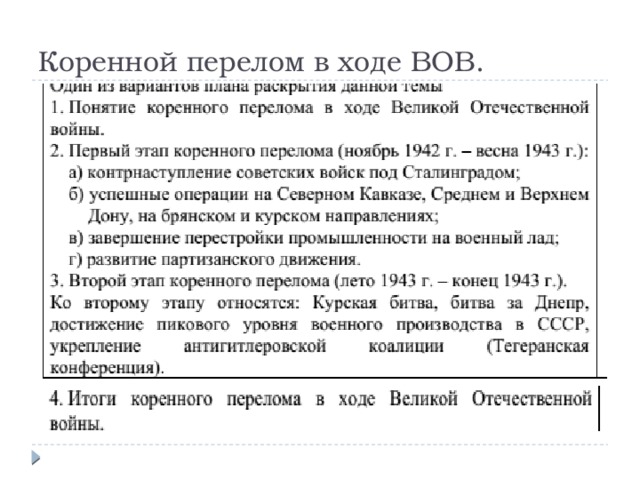

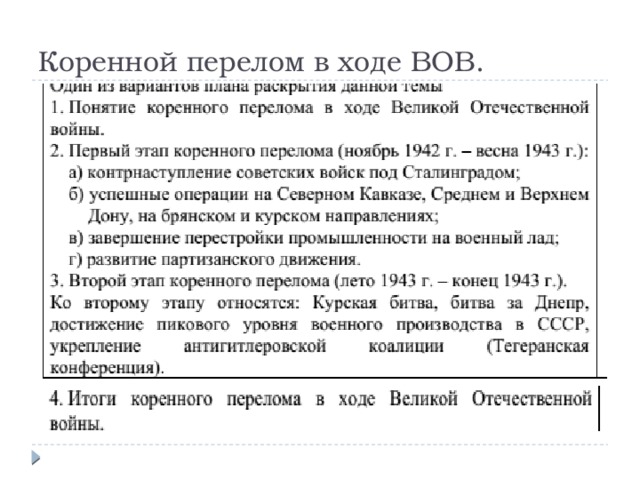

Коренной перелом в ходе ВОВ.

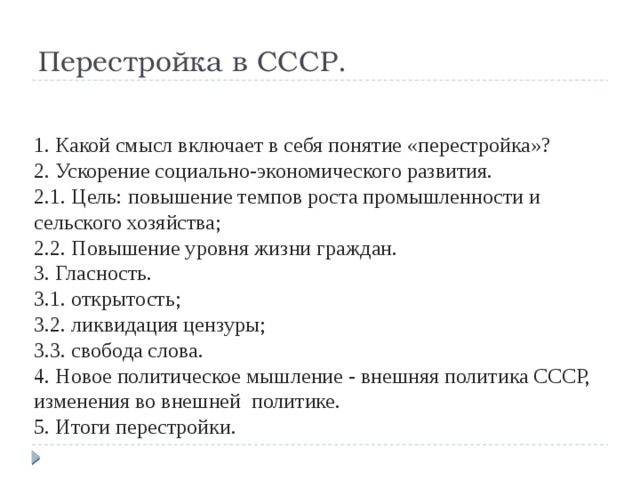

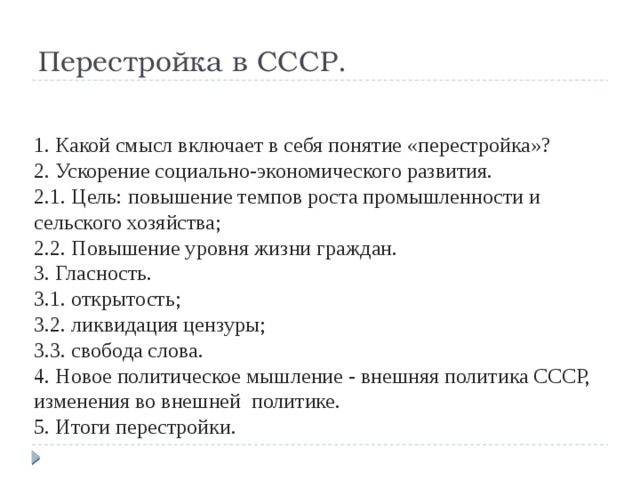

Перестройка в СССР.

1. Какой смысл включает в себя понятие «перестройка»?

2. Ускорение социально-экономического развития.

2.1. Цель: повышение темпов роста промышленности и сельского хозяйства;

2.2. Повышение уровня жизни граждан.

3. Гласность.

3.1. открытость;

3.2. ликвидация цензуры;

3.3. свобода слова.

4. Новое политическое мышление - внешняя политика СССР, изменения во внешней политике.

5. Итоги перестройки.

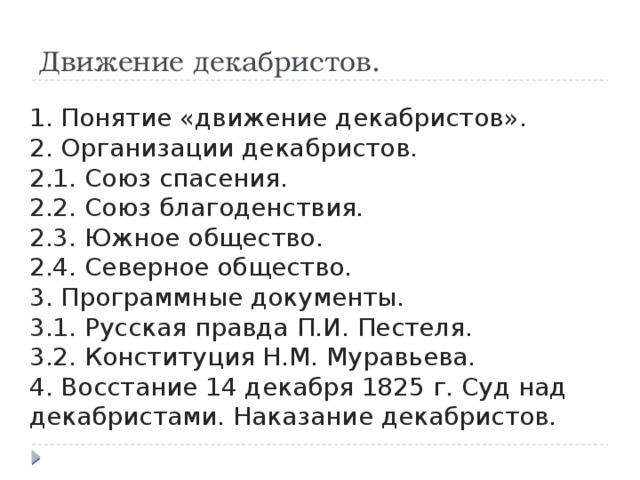

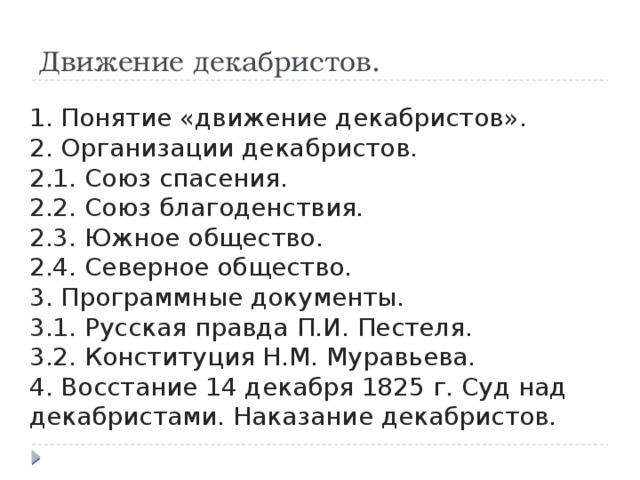

Движение декабристов.

1. Понятие «движение декабристов».

2. Организации декабристов.

2.1. Союз спасения.

2.2. Союз благоденствия.

2.3. Южное общество.

2.4. Северное общество.

3. Программные документы.

3.1. Русская правда П.И. Пестеля.

3.2. Конституция Н.М. Муравьева.

4. Восстание 14 декабря 1825 г. Суд над декабристами. Наказание декабристов.

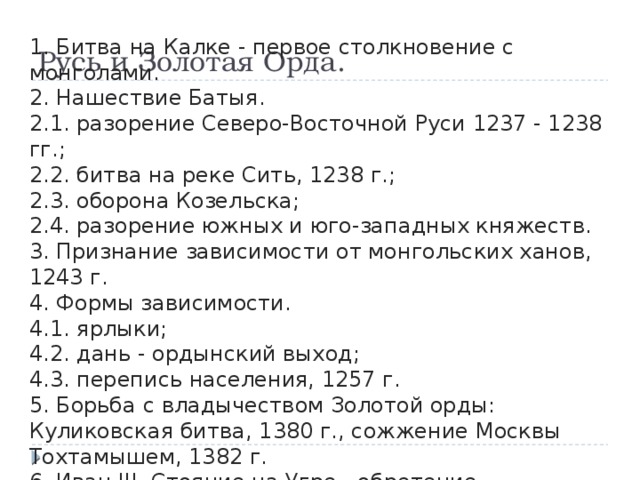

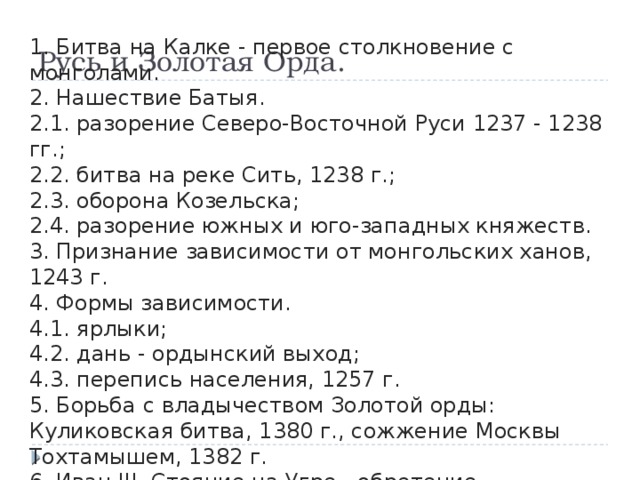

Русь и Золотая Орда.

1. Битва на Калке - первое столкновение с монголами.

2. Нашествие Батыя.

2.1. разорение Северо-Восточной Руси 1237 - 1238 гг.;

2.2. битва на реке Сить, 1238 г.;

2.3. оборона Козельска;

2.4. разорение южных и юго-западных княжеств.

3. Признание зависимости от монгольских ханов, 1243 г.

4. Формы зависимости.

4.1. ярлыки;

4.2. дань - ордынский выход;

4.3. перепись населения, 1257 г.

5. Борьба с владычеством Золотой орды: Куликовская битва, 1380 г., сожжение Москвы Тохтамышем, 1382 г.

6. Иван III. Стояние на Угре - обретение независимости.

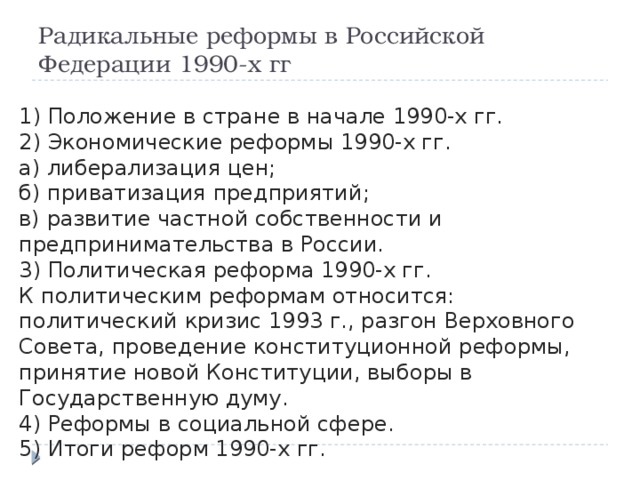

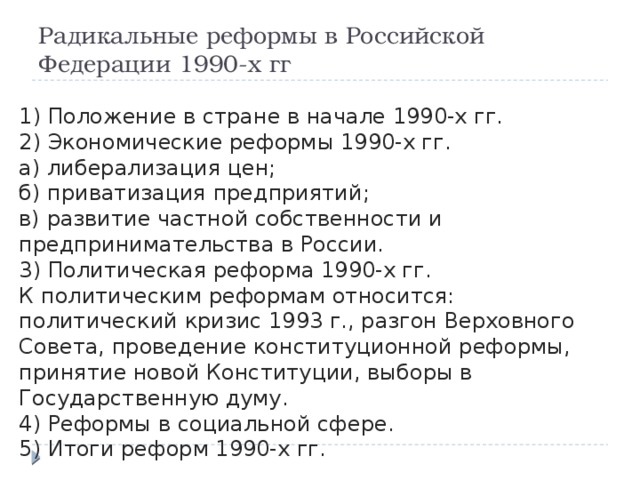

Радикальные реформы в Российской Федерации 1990-х гг

1) Положение в стране в начале 1990-х гг.

2) Экономические реформы 1990-х гг.

а) либерализация цен;

б) приватизация предприятий;

в) развитие частной собственности и предпринимательства в России.

3) Политическая реформа 1990-х гг.

К политическим реформам относится: политический кризис 1993 г., разгон Верховного Совета, проведение конституционной реформы, принятие новой Конституции, выборы в Государственную думу.

4) Реформы в социальной сфере.

5) Итоги реформ 1990-х гг.

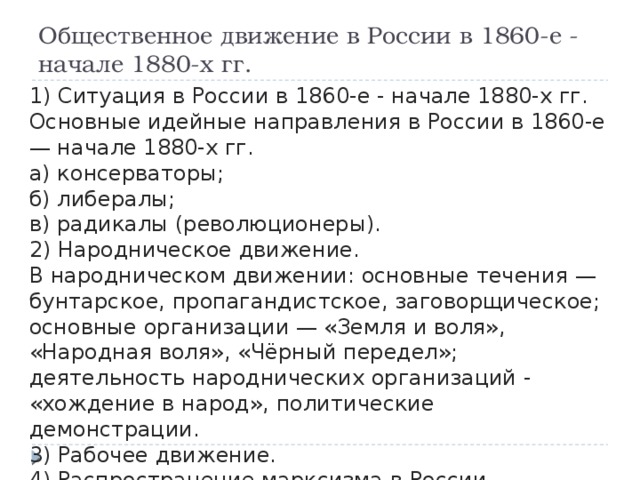

Общественное движение в России в 1860-е - начале 1880-х гг.

1) Ситуация в России в 1860-е - начале 1880-х гг. Основные идейные направления в России в 1860-е — начале 1880-х гг.

а) консерваторы;

б) либералы;

в) радикалы (революционеры).

2) Народническое движение.

В народническом движении: основные течения — бунтарское, пропагандистское, заговорщическое; основные организации — «Земля и воля», «Народная воля», «Чёрный передел»; деятельность народнических организаций - «хождение в народ», политические демонстрации.

3) Рабочее движение.

4) Распространение марксизма в России.

Отечественная война 1812 г

1) Причины Отечественной войны 1812 г.:

а) стремление Наполеона 1 установить мировую гегемонию;

б) несоблюдение Россией условий континентальной блокады, которая не отвечала ее национальным интересам;

в) нарастание личной неприязни между Александром 1 и Наполеоном;

г) планы России по восстановлению монархических режимов и старых порядков в странах, оккупированных Наполеоном или находившихся под его контролем.

2) Ход военных действий:

а) Смоленское сражение, объединение русской армии и отступление к Москве;

б) назначение М.И. Кутузова главнокомандующим русской армии;

в) Бородинское сражение — победа или поражение?

г) совещание в Филях, принятие решения об оставлении Москвы;

д) Тарутинский марш-маневр; победа русской армии в сражении под Малоярославцем;

е) отступление армии Наполеона; поражение французских войск при переправе через р. Березину.

3) Причины победы России:

а) национально-освободительный, народный характер войны, который проявлялся:

— в стойкости и мужестве российских солдат и офицеров, самоотверженно защищавших своё Отечество;

— в развёртывании партизанского движения, наносившего значительный ущерб неприятелю;

— во всенародном патриотическом подъёме в стране, готовности представителей всех сословий к самопожертвованию ради достижения победы;

б) высокий уровень военного искусства русских военачальников;

в) значительный экономический потенциал России, позволивший создать большую и хорошо вооружённую армию;

г) потеря французской армией своих лучших боевых качеств и т.д.

4) Итоги и последствия Отечественной войны 1812 г.:

а) был причинён огромный урон национальной экономике и культуре;

6) победа в войне сплотила русское общество, вызвала подъем национального самосознания, привела к развитию общественного движения и общественной мысли, в том числе оппозиционной (например, движение декабристов);

в) победа также укрепила правящие круги страны в мысли о прочности и даже превосходстве общественного строя России, а следовательно, ненужности преобразований и тем самым усилила консервативную тенденцию во внутренней политике.

Крестьянская реформа 1861 г

1) Причины отмены крепостного права:

а) социально-экономический кризис, связанный с низкой производительностью труда крестьян в условиях крепостничества;

б) нарастанием социальных конфликтов, крестьянского недовольства;

в) поражение в Крымской войне, которое продемонстрировало отсталость страны;

г) в обществе получили распространение идеи либерализма, которые стали воздействовать на часть правящей элиты, всё более осознающей безнравственность крепостничества, его пагубное воздействие на все сферы жизни русского общества;

д) личные качества Александра II.

2) Подготовка Крестьянской реформы:

В начале 1857 г. в соответствии с традициями был создан Секретный комитет по крестьянскому делу. Но его деятельность оказалась малопродуктивной. Тогда по указанию царя были учреждены губернские дворянские комитеты по подготовке реформы и Главный комитет в Петербурге. При нём образованы Редакционные комиссии (руководитель - Я.И. Ростовцев), призванные сформировать проект реформы, передать его для обсуждения в губерниях, а затем обобщить результаты.

3) Основные положения реформы 1861 г.:

а) крестьяне получали личную свободу, статус сельских обывателей и элементарные экономические и гражданские права;

б) проведение выкупной операции и временнообязанное положение крестьян до завершения выкупной операции;

в) освобождённые от крепостной зависимости крестьяне оставались членами общины, которая становилась юридическим собственником земли крестьян.

4) Отношение крестьян к реформе:

а) крестьяне были недовольны условиями освобождения;

б) недовольство вызывали размеры наделов (крестьяне рассчитывали на большее), отрезки, высокие выкупные платежи;

в) в ряде губерний вспыхнули крестьянские бунты, жестоко подавленные правительством.

5) Итоги и значение Крестьянской реформы 1861 г.:

а) реформа положила начало ускоренной модернизации страны, дала мощный импульс экономическому и социальному прогрессу;

6) было ликвидировано крепостное право в России;

в) были созданы условия для либеральных преобразований в сфере управления, суда, образования и др.;

г) сохранилось крупное помещичье землевладение и следствием этого стала земельная неустроенность крестьян (отработочная система, высокие выкупные платежи, сохранение сельской общины).

Церковная реформа патриарха Никона

1) Предпосылки церковной реформы:

а) духовный кризис, переживавшийся русским обществом, обострял проблему соответствия церкви требованиям времени;

б) низкий уровень профессиональной подготовки духовенства, его пороки (пьянство, стяжательство, разврат и т.д.), разночтения в священных книгах и различия в обрядах, искажения некоторых церковных служб подрывали авторитет церкви;

в) Россия пыталась объединить под своей эгидой все православные церкви и народы;

г) социальный кризис середины XVII в., тяжёлое экономическое положение страны в той или иной форме затрагивали отношения между государством и церковью — крупным землевладельцем, имевшим судебные и налоговые привилегии, обладавшим огромным политическим весом и идеологическим влиянием.

2) Варианты церковной реформы:

а) позиция Никона;

б) предложения Аввакума;

3) Проведение реформы:

а) реформа проводилась жёстко, всех, кто был не согласен, насильно заставляли исполнять новые обряды;

б) противостояние Никон — Аввакум;

в) формы протеста старообрядцев: «гари» — самосожжения, бегство на Север, в Сибирь;

4) Содержание церковной реформы Никона:

Были изменены церковные обряды и богослужебные книги в соответствии с греческими образцами, креститься было велено не двумя пальцами, как раньше, а тремя; имя Христа стало писаться Иисус, а не Исус, как требовала традиция; предписывались иконы греческого образца; введён был четырёхконечный крест, считавшийся ранее латинским; произошла реформа церковно-славянского языка, изменились лексика, грамматика, ударения и т.д.

5) Последствия церковной реформы:

а) реформа укрепила церковную иерархию и централизацию церкви;

6) реформа, а также суд над Никоном стали прологом ликвидации патриаршества и полного подчинения церкви государству;

в) реформа привела к церковному расколу и появлению старообрядчества.

6) Отношение государства и церкви:

Патриарх Никон, считая, что священство выше царства, стал в 1652— 1658 гг. фактическим соправителем государя. По всем вопросам, обсуждавшимся Боярской думой, сначала докладывали патриарху. Притязания патриарха привели к конфликту с Алексеем Михайловичем и низложению Никона.

Русская культура первой половины XIX в.

1. Просвещение

2. Печать

3. Наука

4. Русские первооткрыватели

5. Литература

а) романтизм (К.Ф. Рылеев, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин)

б) реализм (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.Н. Островский)

6. Музыка

7. Архитектура

а) классицизм (А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, О.И. Бове, Д. Жилярди, А.А. Бетанкур, К.И. Росси)

б) эклектика (А.И. Штакеншнейдер, А.П. Брюллов)

8. Живопись. Скульптура

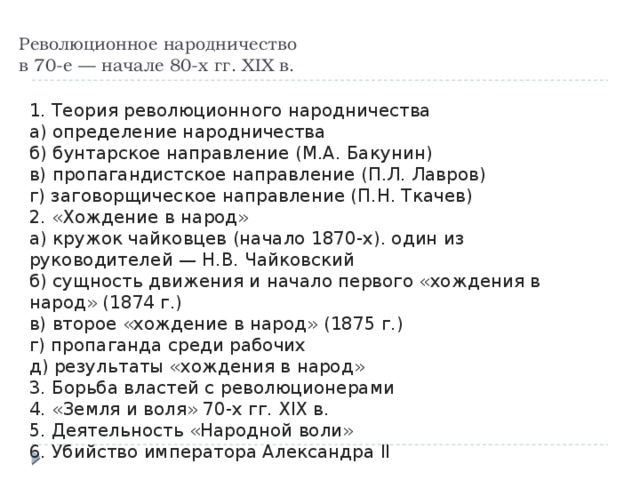

Революционное народничество в 70-е — начале 80-х гг. XIX в.

1. Теория революционного народничества

а) определение народничества

б) бунтарское направление (М.А. Бакунин)

в) пропагандистское направление (П.Л. Лавров)

г) заговорщическое направление (П.Н. Ткачев)

2. «Хождение в народ»

а) кружок чайковцев (начало 1870-х). один из руководителей — Н.В. Чайковский

б) сущность движения и начало первого «хождения в народ» (1874 г.)

в) второе «хождение в народ» (1875 г.)

г) пропаганда среди рабочих

д) результаты «хождения в народ»

3. Борьба властей с революционерами

4. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в.

5. Деятельность «Народной воли»

6. Убийство императора Александра II

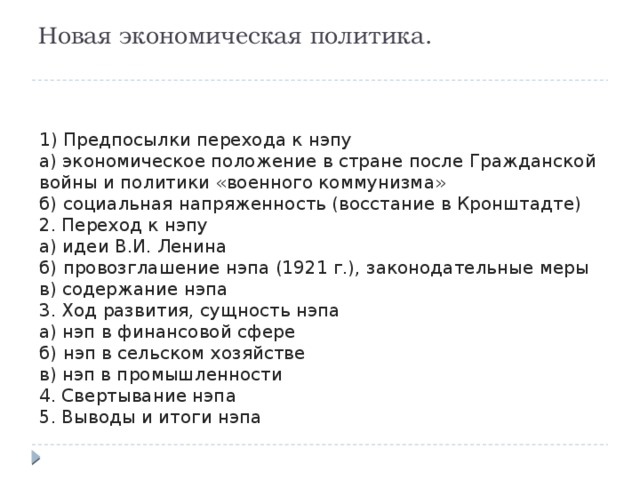

Новая экономическая политика.

1) Предпосылки перехода к нэпу

а) экономическое положение в стране после Гражданской войны и политики «военного коммунизма»

б) социальная напряженность (восстание в Кронштадте)

2. Переход к нэпу

а) идеи В.И. Ленина

б) провозглашение нэпа (1921 г.), законодательные меры

в) содержание нэпа

3. Ход развития, сущность нэпа

а) нэп в финансовой сфере

б) нэп в сельском хозяйстве

в) нэп в промышленности

4. Свертывание нэпа

5. Выводы и итоги нэпа

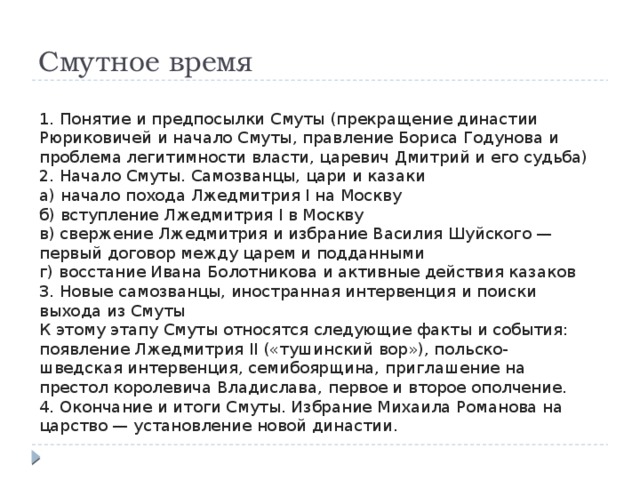

Смутное время

1. Понятие и предпосылки Смуты (прекращение династии Рюриковичей и начало Смуты, правление Бориса Годунова и проблема легитимности власти, царевич Дмитрий и его судьба)

2. Начало Смуты. Самозванцы, цари и казаки

а) начало похода Лжедмитрия I на Москву

б) вступление Лжедмитрия I в Москву

в) свержение Лжедмитрия и избрание Василия Шуйского — первый договор между царем и подданными

г) восстание Ивана Болотникова и активные действия казаков

3. Новые самозванцы, иностранная интервенция и поиски выхода из Смуты

К этому этапу Смуты относятся следующие факты и события: появление Лжедмитрия II («тушинский вор»), польско- шведская интервенция, семибоярщина, приглашение на престол королевича Владислава, первое и второе ополчение.

4. Окончание и итоги Смуты. Избрание Михаила Романова на царство — установление новой династии.

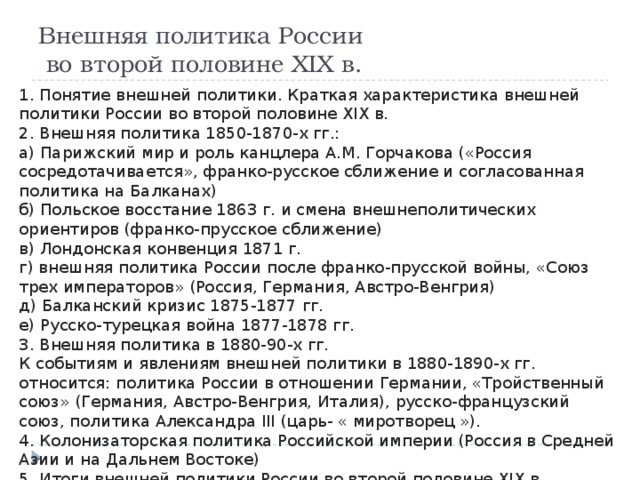

Внешняя политика России во второй половине XIX в.

1. Понятие внешней политики. Краткая характеристика внешней политики России во второй половине XIX в.

2. Внешняя политика 1850-1870-х гг.:

а) Парижский мир и роль канцлера А.М. Горчакова («Россия сосредотачивается», франко-русское сближение и согласованная политика на Балканах)

б) Польское восстание 1863 г. и смена внешнеполитических ориентиров (франко-прусское сближение)

в) Лондонская конвенция 1871 г.

г) внешняя политика России после франко-прусской войны, «Союз трех императоров» (Россия, Германия, Австро-Венгрия)

д) Балканский кризис 1875-1877 гг.

е) Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

3. Внешняя политика в 1880-90-х гг.

К событиям и явлениям внешней политики в 1880-1890-х гг. относится: политика России в отношении Германии, «Тройственный союз» (Германия, Австро-Венгрия, Италия), русско-французский союз, политика Александра III (царь- « миротворец »).

4. Колонизаторская политика Российской империи (Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке)

5. Итоги внешней политики России во второй половине XIX в.

Революция 1905-1907 гг. в Российской Империи.

1. Понятие и причины революции (экономический кризис 1900-1903 гг., русско-японская война, рост рабочего движения и кампании либеральной общественности)

2. Начало и развитие революции — первая половина 1905 г.:

а) « Кровавое воскресенье »

б) первые уступки самодержавия — подготовка проекта законосовещательной Государственной Думы

а) первомайские стачки

б) образование Всероссийского Крестьянского союза

в) восстание на броненосце « Князь Потемкин Таврический »

3. Кульминация революции (лето 1905 - лето 1906 гг.)

К кульминационным событиям революции относятся: Всероссийская октябрьская политическая стачка, Манифест 17 октября, Вооруженное восстание в Москве, формирование парламентских политических партий, I Государственная Дума

4. Спад и поражение революции.

а) роспуск I Государственной Думы и « Выборгское воззвание »

б) II Государственная Дума и государственный переворот 3 июня 1907 г.

5. Итоги и значение революции

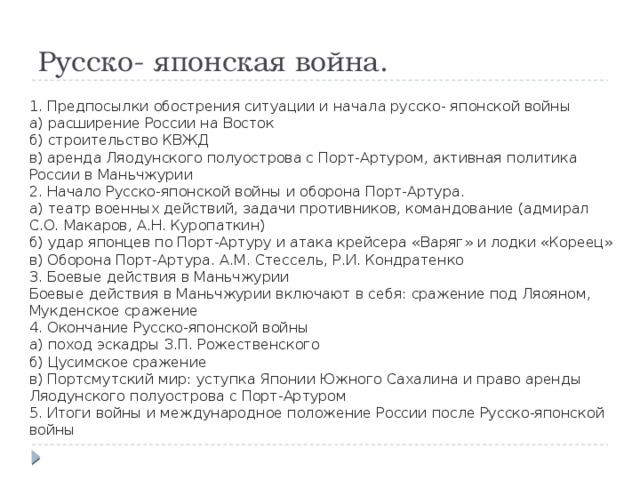

Русско- японская война.

1. Предпосылки обострения ситуации и начала русско- японской войны

а) расширение России на Восток

б) строительство КВЖД

в) аренда Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, активная политика России в Маньчжурии

2. Начало Русско-японской войны и оборона Порт-Артура.

а) театр военных действий, задачи противников, командование (адмирал С.О. Макаров, А.Н. Куропаткин)

б) удар японцев по Порт-Артуру и атака крейсера « Варяг » и лодки « Кореец »

в) Оборона Порт-Артура. А.М. Стессель, Р.И. Кондратенко

3. Боевые действия в Маньчжурии

Боевые действия в Маньчжурии включают в себя: сражение под Ляояном, Мукденское сражение

4. Окончание Русско-японской войны

а) поход эскадры З.П. Рожественского

б) Цусимское сражение

в) Портсмутский мир: уступка Японии Южного Сахалина и право аренды Ляодунского полуострова с Порт-Артуром

5. Итоги войны и международное положение России после Русско-японской войны