© 2018, SaenkoJuliya 1511 8

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Научно-методическая разработка на тему: "Развитие познавательных процессов младших школьников"

В младшем школьном возрасте развиваются основные познавательные процессы. В чем состоят наиболее важные изменения, которые за период младшего школьного возраста происходят с восприятием, вниманием, памятью, воображением, речью и мышлением ребенка?

Просмотр содержимого документа

«Научно-методическая разработка на тему: "Развитие познавательных процессов младших школьников"»

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |

| 1 Теоретические основы проблемы создания психолого-педагогических условий развития умственных способностей детей дошкольного возраста | 7 |

| 1.1 Анализ исследований умственных способностей дошкольников | 7 |

| 1.2 Особенности развития умственных способностей детей подготовительной группы | 11 |

| 2 Эмпирическое изучение проблемы создания психолого-педагогических условий развития умственных способностей детей дошкольного возраста | 17 |

| 2.1 Изучение уровня развития умственных способностей детей подготовительной группы | 17 |

| 2.2 Психолого-педагогические условия формирования умственных способностей детей подготовительной группы | 20 |

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 25 |

| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 27 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ А - Методика «Запомни и расставь точки» | 30 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Методика диагностики зрительной памяти «10 картинок» | 32

|

| ПРИЛОЖЕНИЕ В - Тест на мышление для детей дошкольного возраста «Самое непохожее» Л.А. Венгер ПРИЛОЖЕНИЕ Г - Программа развития умственных способностей дошкольников ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Рекомендации для родителей «Поиграйте со своим ребенком» | 33 |

|

35

46 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Важнейшая задача современного образования состоит в формировании личности, обладающей высоким уровнем умственного развития, способной эффективно усваивать знания и применять их на практике. Поиск новых психолого-педагогических подходов к развитию умственной активности детей в дошкольном возрасте становится все более значимым, так как именно активность ума является одним из основополагающих свойств личности. Известно, что умственное воспитание и развитие детей заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и научить их использовать эти знания в разнообразной деятельности.

Ребенок умственно развивается тогда, когда ему предоставляется возможность открывать, творить, рассуждать, спорить. В исследованиях Т.И. Бабаевой, Л.А. Венгера, Н.Ф. Виноградовой, А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, Н.Н. Поддьякова, А.И. Сорокиной и др. подчеркивается мысль о том, что деятельность должна ставить ребенка перед необходимостью направлять свою умственную активность на поиск и избирательное использование имеющихся у него знаний и действий для решения новой задачи. Установлено, что чем интереснее такая деятельность, чем большее эмоциональное воздействие оказывает она на ребенка, тем больший эффект она дает.

Причём подчёркивается, что умственные свойства ребёнка от рождения носят преимущественно творческий характер, но не у всех получает должное развитие. Оказывается, от воспитателя зависит, будут ли вообще развиваться умственные способности малыша, а тем, более – какое, направление они получат. Условия воспитания, отношения родителей, педагогов к самому ребёнку и к его деятельности – вот факторы, от которых зависит, насколько реализуются задатки, которыми его отметила природа.

Проблема исследования заключается в том, что при рождении каждому ребенку заложены определенные способности, а вот будут ли они развиты, зависит от процесса воспитания и обучения.

Недостаточная разработанность проблемы позволили сформулировать тему исследования: «Психолого-педагогические условия развития умственных способностей детей дошкольного возраста».

Объект исследования – процесс формирования умственных способностей детей.

Предмет исследования – психолого-педагогические условия формирования умственных способностей детей дошкольного возраста

Цель исследования – определить систему психолого-педагогических условий, обеспечивающих эффективность процесса формирования умственных способностей детей дошкольного возраста

Гипотеза исследования: формирование умственных способностей детей дошкольного возраста будет осуществляться успешно, если:

- использовать комплекс, игр и упражнений направленных на развитие и умственных способностей детей дошкольного возраста;

- будет определена система психолого-педагогических условий формирования умственных способностей детей дошкольного возраста;

- сформировано понимание у родителей о необходимости развития умственных способностей детей дома, а также существует тенденция к повышению психолого-педагогической культуры через систему работы воспитателя по их просвещению.

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования:

- Осуществить анализ сущности и структуры умственных способностей

- Изучить особенности развития умственных способностей у детей дошкольного возраста

- Рассмотреть методы и приемы формирования умственных способностей детей дошкольного возраста

- Определить психолого-педагогические условия формирования умственных способностей детей дошкольного возраста.

Теоретико-методологическую основу исследования составили:

- Методологической основой выявления сущности образного мышления являются труды Мухиной В.С., Елесиной Г.Е., Мульдарова В.К., Брунера Н., Калмыковой З.И., Обуховой Л.Ф., Семенова И.Н., Марцинковской Т.Д., Поддъякова Н.Н.

- Теоретические основы формирования интеллектуальных умений широко представлены в целом ряде психолого-педагогических исследований (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Е. Н. Кабанова-Меллер, Н. А. Менчинская, В. Ф. Паламарчук, С. Л. Рубинштейн, Т. И. Шамова, И. С. Якиманская и др) .

- Исследования многих отечественных и зарубежных психологов: П. П. Блонского, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, В. А. Крутецкого, Ж. Пиаже, Я. А. Пономарева, С. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Талызиной, Л. М. Фридмана, Г. Хемли и др. показывают, что без целенаправленного развития различных форм мышления, являющегося одним из важных компонентов процесса познавательной деятельности, невозможно достичь эффективных результатов в обучении ребенка, систематизации его учебных знаний, умений и навыков.

- Проблемой развития мышления старших дошкольников занимались многие зарубежные и отечественные ученые Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, С.А. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, М.Н. Скаткин, И.Л. Никольская, Ю.И. Веринг, Т.С. Маликов, А.А. Шрайнер, В.Г. Ежкова, Д.Н. Середа.

Для достижения цели и решения поставленных задач были применены следующие методы исследования:

- теоретические - сравнительный и комплексный анализ научной, методической и учебной литературы, обобщение педагогического опыта;

- эмпирические методы - педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, анализ и содержательная интерпретация результатов исследования.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе дан системный анализ современных концепций умственного развития детей дошкольного возраста; определен круг основных противоречий между декларируемыми и реально используемыми средствами умственного развития детей при подготовке их к школе. Полученные результаты позволяют разработать более эффективные подходы к умственному развитию детей дошкольного возраста.

Практическая значимость: содержащиеся в работе теоретические и методические материалы по развитию умственных способностей детей дошкольного возраста могут быть использованы в системе работы воспитателей по развитию дошкольников, а также по педагогическому просвещению родителей.

Экспериментальная база исследования: МБДОУ №5 детский сад «Улыбка» г. Волжского Волгоградской области.

1 Теоретические основы развития умственных способностей детей дошкольного возраста

Сущность и структура умственных способностей

Умственные способности человека – это психологические качества, определяющие скорость восприятия, усваивания новой информации и навыков. Умение адаптироваться к разным ситуациям и использовать имеющиеся знания (навыки) на практике так же носят название умственных способностей. Они включают в себя практически все познавательные способности человека, а именно:

- представление;

- ощущение;

- мышление;

- восприятие;

- воображение [8, с. 40].

На уровень умственных способностей влияют такие факторы, как:

- Память. Сюда относиться умение быстро запоминать и воспроизводить необходимую информацию в нужный момент.

- Умение четко отличить хорошее от плохого носит название здравого смысла. Умение трезво оценить ситуацию и принять объективное решение.

- Понимание является еще одним решающим фактором. От того насколько человек способен воспринимать услышанную, прочитанную и увиденную информацию прямо зависят его умственные способности [12, с. 842].

Многие психологи при определении условий и движущих сил развития психики придерживались метафизической теории двух факторов (наследственности, и внешней среды), которые предопределяют ход развития психики. При этом одни из них считали опережающее значение, имеет фактор наследственности, другие приписывали ведущую роль среде, наконец, третьи полагали, что оба фактора взаимодействуют [11, с. 31].

Отечественные психологи Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев пришли к выводу, что врожденные свойства организма и его созревание являются необходимыми условиями психики: они создают анатомо-физиологические предпосылки для формирования различных видов психической деятельности, но не определяют ни их содержания, ни их структуры. Они обосновали идею о дошкольном значении социального опыта в развитии психики, воплощающего материального и духовного производства. В процессе усвоения детьми этого опыта не только приобретаются отдельные знания и умения, но и развиваются способности, формируется личность ребёнка [3, с. 134].

Способности, считал Б.М. Теплов, не могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестаёт пользоваться, со временем теряется. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как музыка, техническое и художественное творчество, математика, спорт и тому подобное, мы поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствующие способности.

Умственные способности и их развитие зависят от комплекса социальных и биологических факторов, среди которых направляющую, обогащающую, систематизирующую роль выполняет умственное воспитание и обучение [3, с. 136]

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь развития. Для многих человеческих способностей это развитие начинается с первых дней жизни и, если человек продолжает заниматься теми видами деятельности, в которых соответствующие способности развиваются, не прекращается до конца. В процессе развития способностей можно выделить ряд этапов. На одних из них происходит подготовка анатомо-физиологической основы будущих способностей, на других идет становление задатков небиологического плана, на третьих складывается и достигает соответствующего уровня нужная способность. Все эти процессы могут протекать параллельно, в той или иной степени накладываться друг на друга [5, с. 622].

Умственное развитие - это совокупность количественных и качественных изменений, происходящих в мыслительной деятельности ребенка в связи с возрастом, обогащением опыта и под влиянием воспитательных воздействий. В дошкольном возрасте быстрым темпом идет накопление знаний, формируется речь, совершенствуются познавательные процессы, ребенок овладевает простейшими способами умственной деятельности. Обеспечение умственного развития дошкольника имеет большое значение для всей его дальнейшей деятельности [13, с. 63].

Умственное развитие ребенка осуществляется под влиянием социальной среды. В процессе общения с окружающими он усваивает язык, а вместе с ним и сложившуюся систему понятий. В результате уже в дошкольном возрасте ребенок овладевает языком настолько, что пользуется им свободно как средством общения [10, с. 265].

Современная педагогическая наука считает, что основными показателями умственного развития являются усвоение системы знаний, накопление их фонда, развитие творческого мышления и овладение способами познавательной деятельности, необходимыми для приобретения новых знаний [21, с. 72].

Чтобы правильно организовать воспитание умственной активности дошкольников, надо знать закономерности и возможности их умственного развития. С их учетом определяются задачи, содержание, организация и методы умственного воспитания. Отечественная психология и педагогика занимаются изучением закономерностей и возможностей умственного развития в дошкольном возрасте, чтобы найти пути оптимального решения задач воспитания умственной активности: максимально использовать возможности ребенка, с одной стороны, и не допустить перегрузки, которая может вызвать общее угнетение организма, - с другой [15, с. 99].

Ученые исследуют многие вопросы умственного развития и воспитания. Изучаются закономерности развития ощущений, восприятия, что необходимо для разработки содержания и методов сенсорного воспитания как основы умственного воспитания дошкольников; исследуется формирование наглядно-действенного, наглядно-образного и понятийного, логического мышления детей; выясняются особенности формирования познавательных способностей; разрабатываются содержание и методы умственного воспитания в разные периоды дошкольного детства и др. [1, с. 174].

Известный психолог А.Н. Леонтьев пишет: «Чтобы жить в обществе, человеку недостаточно того, что ему дает природа при его рождении. Он должен еще овладеть тем, что было достигнуто в процессе исторического развития человеческого общества» [4, с. 108].

Для того чтобы овладеть достижениями исторического развития, человек должен включить свои умственные способности в деятельность, именно эту функцию и выполняет мышление. «Мышление - это деятельность, чтобы узнать, а о вещах ничего нельзя узнать, не проследив (в четко обозначенных условиях), что они делают и что с ними делают».

В процессе мышления умственные способности реализуются через образование адекватных действительности понятий, суждений, умозаключений. Понятия, суждения, умозаключения есть собственно интеллект [9, с. 53].

К концу дошкольного возраста у детей накапливается достаточно большой запас элементарных знаний об окружающем, они владеют основными мыслительными операциями (сравнением, обобщением и др.), способны выделять существенные и несущественные признаки предметов и явлений, устанавливать некоторые причинно-следственные связи, у них формируются зачатки учебной деятельности. Полноценное умственное развитие происходит только в процессе организованной деятельности, поэтому задача педагогов заключается как в создании соответствующих условий для этого, так и в осуществлении целенаправленных воспитательных воздействий на ребенка [16, с. 50].

Таким образом, современная педагогическая наука считает, что основными показателями умственного развития являются усвоение системы знаний, накопление их фонда, развитие творческого мышления и овладение способами познавательной деятельности, необходимыми для приобретения новых знаний.

1.2 Особенности развития умственных способностей у детей дошкольного возраста

Чтобы правильно организовать воспитание умственной активности дошкольников, надо знать закономерности и возможности их умственного развития. С их учетом определяются задачи, содержание, организация и методы умственного воспитания. Отечественная психология и педагогика занимаются изучением закономерностей и возможностей умственного развития в дошкольном возрасте, чтобы найти пути оптимального решения задач воспитания умственной активности: максимально использовать возможности ребенка, с одной стороны, и не допустить перегрузки, которая может вызвать общее угнетение организма, - с другой [2, с. 916].

Ученые исследуют многие вопросы умственного развития и воспитания. Изучаются закономерности развития ощущений, восприятия, что необходимо для разработки содержания и методов сенсорного воспитания как основы умственного воспитания дошкольников; исследуется формирование наглядно-действенного, наглядно-образного и понятийного, логического мышления детей; выясняются особенности формирования познавательных способностей; разрабатываются содержание и методы умственного воспитания в разные периоды дошкольного детства и др. [14, с. 133].

Умственное развитие дошкольника – важнейшая составная часть его общего психического развития, подготовки к школе и ко всей будущей жизни. Но и само умственное развитие – сложный процесс: это формирование познавательных интересов, накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью. «Ядром» умственного развития, его основным содержанием является развитие умственных способностей. Развитие умственных способностей при этом достигается косвенным путем: в процессе усвоения знаний [6, с. 152].

Развитие умственных способностей имеет особое значение для подготовки детей к школьному обучению. Ведь важно не только, какими знаниями владеет ребенок ко времени поступления в школу, а готов ли он к получению новых знаний, умеет ли рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы сочинений, рисунков, конструкций [17, с. 275].

Об умственном развитии ребенка судят по объему, характеру и содержанию знаний, по уровню сформированности познавательных процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, внимание), по способности к самостоятельному творческому познанию. Основная особенность умственного развития ребенка дошкольного возраста – преобладание образных форм познания: восприятия, образного мышления, воображения [6, с. 153].

Педагоги и психологи (А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков) разработали принципы, содержание и методы умственного воспитания детей дошкольного возраста, позволяющие существенно повысить развивающий эффект обучения, его влияние на развитие умственных способностей. Результаты исследований показывают, что основой развития умственных способностей является овладение ребенком действиями замещения и наглядного моделирования [7, с. 38].

Личность многогранна, ее становление определяется множеством факторов, как внешних, так и внутренних. Все дети в своем физическом и умственном развитии проходят через одну и ту же последовательность постепенно усложняющихся этапов. Прежде чем научиться ходить, ребенок сначала должен научиться держать голову, сидеть, ползать, стоять. Прежде чем начать разговаривать, он должен научиться узнавать голос знакомого взрослого, понимать обращенные к нему слова, реагировать на них, подготовить свой речевой аппарат [18, с. 164].

Эту одинаковую последовательность каждый ребенок проходит с разной скоростью. Поэтому к очередному этапу дети приходят в разные сроки. Один ребенок начинает ходить в 11 месяцев, другой - в год и два месяца, а то и позднее. Один ребенок начинает говорить в год, а другой - после полутора лет. «Школьная зрелость» тоже наступает у разных детей по-разному: и в пять, и в шесть, и в восемь лет [7, с. 39].

Дети одного и того же возраста могут значительно различаться по умственному развитию. Некоторые из них могут решать более трудные задачи, овладевать новыми понятиями, меньше времени тратить на освоение нового материала, быстрее и точнее у них формируются представления об окружающем [22, с. 364].

Общие умственные способности можно условно разделить на познавательные и творческие. Познавательные способности проявляются при решении интеллектуальных, порой повышенной трудности задач, требующих нахождения единственно верного результата. При этом способ решения задачи может не быть оригинальным. Творческие способности проявляются при решении задач, которые отличаются «открытым» характером и могут иметь неограниченное число правильных решений. Творческие способности характеризуются возможностью своеобразного, нестандартного решения познавательных задач [7, с. 40].

Каждый период детства вносит свой вклад в формирование познавательных способностей. В дошкольный период складываются в первую очередь способности в области наглядно-образного мышления и воображения. Они состоят, в первую очередь, в умении создавать и использовать образы, передающие общее строение предметов, соотношение их основных признаков или частей. Способность к наглядному моделированию занимает центральное место в развитии наглядно-образного мышления дошкольника [18, с. 166].

К концу дошкольного возраста дети начинают решать довольно сложные задачи, требующие понимания некоторых физических и других связей и отношений, умения использовать знания об этих связях и отношениях в новых условиях.

Л.A.Beнгep выcкaзaл гипoтeзy, чтo ocнoвoй фopмиpoвaния yмcтвeнныx cпocoбнocтeй являeтcя oвлaдeниe нaглядным мoдeлиpoвaниeм: иcпoльзoвaниe гoтoвыx мoдeлeй, пocтpoeниe мoдeлeй. Beнгep в cвoeй cтaтьe «Paзвитиe cпocoбнocти к нaгляднoмy мoдeлиpoвaнию» пиcaл, чтo paзвитиe cпocoбнocтeй peбeнкa ocyщecтвляeтcя в paзличныx видax дeятeльнocти. В кaждoм видe дeятeльнocти cклaдывaютcя и paзвивaютcя cвoйcтвa и cпocoбнocти, кoтopыe нeoбxoдимы для ee ycпeшнoгo выпoлнeния [22, с. 365].

Ha протяжении paннeгo и дoшкoльнoгo дeтcтвa peбeнoк oвлaдeвaeт вce нoвыми и нoвыми yмcтвeнными дeйcтвиями, кoтopыe пoзвoляют eмy peшaть вce бoлee cлoжныe и paзнooбpaзныe зaдaчи. Для paзвития мышлeния нaибoлee блaгoпpиятным oкaзывaeтcя имeннo дoшкoльный вoзpacт. Этoмy paзвитию cпocoбcтвyют в мaкcимaльнoй cтeпeни дeтcкиe виды дeятeльнocти - игpa, pиcoвaниe, лeпкa, кoнcтpyиpoвaниe и дpyгиe [17, с. 276].

Развитие yмcтвeнныx cпocoбнocтeй являeтcя ocнoвным coдepжaниeм yмcтвeннoгo paзвития. Целью обучения на занятии в дeтcкoм caдy являeтcя ycвoeниe peбeнкoм oпpeдeлeннoгo зaдaннoгo пpoгpaммoй кpyгa знaний и yмeний. Paзвитиe yмcтвeнныx cпocoбнocтeй пpи этoм дocтигaeтcя кocвeнным пyтeм: в пpoцecce ycвoeния знaний [19, с. 202].

Интеллект – мыслительная способность человека – ум, рассудок, разум; уровень умственного развития.

Интеллектуальное развитие – это и процесс, и уровень познавательной деятельности подрастающего человека во всех его проявлениях: знаниях, познавательных процессах, способностях и др.; оно осуществляется в результате воздействия на ребенка обстоятельств жизни и среды. Ведущая роль в интеллектуальном развитии принадлежит систематическому интеллектуальному воспитанию.

Интеллектуальное развитие ребенка предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием.

Интеллектуальное развитие предполагает:

- аналитическое мышление (способность воспроизвести образец) ;

- рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии) ;

- логическое запоминание;

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий;

- овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применение символов;

- развитие тонких движений рук и зрительно – двигательной координации [3, с. 148].

Все дети раннего дошкольного возраста очень восприимчивы к новой информации. Сознание ребенка в этот период сравнивается с губкой, впитывающей огромное количество разнообразных сведений об окружающем мире [15, с. 182].

Эти знания и навыки дети получают, общаясь со сверстниками в процессе игры, принимая участие в занятиях и беседах с воспитателями. Поэтому для интеллектуального развития дошкольников крайне важно правильно организовать процесс обучения, направить активность малышей в нужное русло [16, с. 51].

Ребенок имеет огромный потенциал к постоянному обучению, заложенный в него самой природой. Такая любознательность может послужить прекрасной основой для постепенного становления дошкольника как всесторонне развитой личности [8, с. 42].

Задача воспитателей состоит в том, чтобы ненавязчиво «подобрать ключик» к каждому ребенку, учитывая его таланты, способности и умения, а также возраст. Ребенок должен постигать новое постепенно и без принуждения [22, с. 366].

Умственное развитие - это совокупность количественных и качественных изменений, происходящих в мыслительной деятельности ребенка в связи с возрастом, обогащением опыта и под влиянием воспитательных воздействий. В дошкольном возрасте быстрым темпом идет накопление знаний, формируется речь, совершенствуются познавательные процессы, ребенок овладевает простейшими способами умственной деятельности. Обеспечение умственного развития дошкольника имеет большое значение для всей его дальнейшей деятельности [13, с. 22].

Таким образом, в дошкольном возрасте формируется познавательный потенциал мыслительных процессов, вырабатывается мотивация предметно - операциональной, игровой, учебной, творческой деятельности и общения. Исследования отечественных психологов П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца свидетельствуют о том, что применяемые в дошкольном детстве формы познания имеют непреходящее значение для интеллектуального развития ребенка в будущем. А.В. Запорожец отметил, что если соответствующие интеллектуальные и эмоциональные качества ребенка не развиваются должным образом на стадии дошкольного детства, то позже преодолеть возникающие недостатки в становлении личности в этом аспекте оказывается трудно или вовсе невозможно.

2 Эмпирическое изучение проблемы создания психолого-педагогических условий развития умственных способностей детей дошкольного возраста

2.1 Изучение уровня развития умственных способностей детей подготовительной группы

Под умственным развитием можно понимать процесс развития умственных сил и мышления, происходящий в результате всей суммы возможных жизненных влияний и воздействий, в том числе и специальных воспитательных воздействий.

Основные пути умственного воспитания – систематическое обучение детей, построенное на основе принципов развивающего обучения.

Умственное развитие учащихся происходит также под влиянием окружающей среды, средств массовой информации и др. [20, с. 191].

Решающее значение в умственном воспитании имеет целенаправленное обучение детей, в процессе которого они овладевают знаниями, умениями и навыками [15, с. 77].

Первой ступенью умственного воспитания традиционно считается развитие любознательности и сенсорное воспитание детей раннего и младшего дошкольного возраста (Ф. Фребель, О. Декроли, М. Монтессори, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер и др.) [3, с. 142].

На второй ступени происходит освоение основных форм мышления. А.А. Люблинская выделяет 4 основные фазы решения ребенком познавательной задачи в наглядно-действенном плане:

– первая фаза характеризуется тем, что ребенок осмысливает лишь конечную цель, которую требуется достигнуть;

– вторая фаза соответствует выявлению реальных условий познавательной задачи с помощью поисковых и пробующих действий;

– третья фаза дает возможность соотнести условия задачи с основной целью;

– четвертая фаза характеризуется тем, что выстраивается вся цепь условий, выполнение которых ведет к решению задачи.

Методами называют способы достижения целей умственного воспитания. Их делят на игровые, наглядные и словесные. Формы — это инструменты методов.

Наглядные методы соответствуют особенностям детского мышления. Дети всегда легче воспринимают информацию в форме картинки. То есть наглядность в умственном воспитании — это не обязательно раздаточный материал, кубики, пазлы [12, с. 776].

Для того чтобы выяснить уровень развития умственных способностей детей седьмого года жизни мы использовали разные методы и приемы. Для реализации задач исследования мы провели три этапа опытно-экспериментальной деятельности: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты.

На первом этапе – констатирующем – провели диагностику интеллектуального развития дошкольников. На втором этапе – формирующем – провели НОД с детьми с использованием разработанных упражнений и игр. На третьем этапе – контрольном – провели повторную диагностику интеллектуального развития дошкольников.

Опытно-практическая часть проводилась в подготовительной группе. Для изучения процесса сформированности умственных способностей было отобрано 10 человек.

Для выявления уровня умственного развития дошкольников мы использовали следующие методики:

- Методика "Запомни и расставь точки". С помощью данной методики оценивается объем внимания ребенка. (Приложение А)

- Методика диагностики зрительной памяти « 10 картинок». Цель: Оценка уровня развития зритель памяти. (Приложение Б)

- Тест на мышление для детей дошкольного возраста "Самое непохожее". Л.А. Венгер, целью которого является диагностика мышления ребенка. (Приложение В)

Результаты методики «Запомни и расставь точки» мы представили на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты методики «Запомни и расставь точки» на констатирующем этапе эксперимента.

Из рисунка 1 мы видим, что высокий уровень – у 20% детей, средний уровень – у 40% детей, а низкий уровень – у 40% детей.

Результаты диагностики зрительной памяти « 10 картинок» представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Результаты диагностики зрительной памяти « 10 картинок» на констатирующем этапе эксперимента.

Из рисунка 2 мы видим, что высокий уровень – у 30% детей, средний уровень – у 30 % детей, низкий уровень – у 40% детей.

Результаты теста на мышление для детей дошкольного возраста "Самое непохожее" Л.А. Венгера, мы представили на рисунке 3.

Рисунок 3 - Результаты теста на мышление для детей дошкольного возраста "Самое непохожее" Л.А. Венгера на констатирующем этапе эксперимента.

Из рисунка 3 мы видим, что высокий уровень – у 20% детей, средний уровень – у 30 % детей, низкий уровень – у 50% детей.

Таким образом, изучив полученные результаты, можно сказать, что большинство имеет средний или низкий уровень развития. Дети с низким уровнем развития психических процессов нуждаются больше в индивидуальной работе. Также работа будет проводиться с ребятами со средним и высоким уровнем для получения лучших результатов.

2.2 Психолого - педагогические условия формирования умственных способностей детей дошкольного возраста

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. На основе полученных результатов на первом этапе мы разработали программу для развития умственных способностей дошкольников (приложение Г), которая состоит из дидактических игр, заданий, и т.д., с целью развития умственных способностей дошкольников.

Цель программы: повышение уровня интеллектуального развития у детей старшего дошкольного возраста.

Основные задачи:

- Развивать познавательные процессы.

- Развивать творческие способности.

- Развивать способности к моделированию и конструированию.

- Развивать навыки необходимые для самостоятельного решения учебных и практических задач.

- Развивать общую осведомленность и связанную речь.

- Воспитывать самостоятельность и инициативу, настойчивость в достижении поставленных целей.

- Обучать приёмам саморасслабления, снятию психоэмоционального напряжения.

В основе проекта программы лежат принципы:

- Принцип безопасности.

- Принцип многократного повторения материала для формирования у ребёнка не просто умения, но и навыка.

- Принцип положительного подкрепления.

- Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не боимся переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными.

- Принцип уважительного отношения друг к другу.

Новизна проекта программы:

- Разработка серии коррекционно-развивающих занятий на основе интеграции развивающих игровых технологий и сенсорной стимуляции в развитии интеллектуальных способностей детей.

- Создание комплекса координационных действий по психологическому сопровождению образовательного процесса по интеллектуальному развитию дошкольников.

- Расширение спектра форм взаимодействия с родителями за счет практических занятий, в том числе с родителями неорганизованных детей.

Участники программы:

- дошкольники;

- педагоги;

- родители дошкольников.

Работа с родителями:

- Знакомство родителей с содержанием работы по образовательной области «Познавательное развитие»;

- Выставка – экскурсия «Играя – обучаем, обучая – играем» выставка групповых дидактических игр с учетом возраста и обучающих задач;

- Наглядная информация в уголке для родителей «Играем в шашки и домино дома»;

- Мастер – класс «Использование дидактических игр для развития познавательных способностей будущего школьника»;

- Родительское собрание «Растить любознательных».

- Продолжительность проекта рассчитана на 1 год.

- Критерии оценки результатов:

Качественные:

- участие детей в интеллектуальных марафонах;

Количественные:

- увеличение числа детей имеющих высокий уровень развития.

Также были разработаны рекомендации для родителей «Поиграйте со своим ребенком» (Приложение Д), цель которой: познакомить родителей с некоторыми игровыми приемами развития мышления дошкольников; дать практические советы по организации игровых занятий в домашних условиях.

Также составлена памятка для родителей, цель которой: научить родителей заниматься с ребенком дома.

По окончании формирующего этапа, мы снова провели диагностику детей.

Результаты методики «Запомни и расставь точки» мы представили на рисунке 4.

Рисунок 4 - Результаты методики «Запомни и расставь точки» на контрольном этапе эксперимента.

Из рисунка 4 мы видим, что высокий уровень – у 40% детей, средний уровень – у 30 % детей, низкий уровень – у 30% детей.

Результаты диагностики зрительной памяти « 10 картинок» представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 - Результаты диагностики зрительной памяти « 10 картинок» на контрольном этапе эксперимента.

Из рисунка 5 мы видим, что высокий уровень – у 50% детей, средний уровень – у 30 % детей, низкий уровень – у 20% детей.

Результаты теста на мышление для детей дошкольного возраста "Самое непохожее" Л.А. Венгера, мы представили на рисунке 6.

Рисунок 6 - Результаты теста на мышление для детей дошкольного возраста "Самое непохожее" Л.А. Венгера на контрольном этапе эксперимента.

Из рисунка 6 мы видим, что высокий уровень – у 40% детей, средний уровень – у 40 % детей, низкий уровень – у 20% детей.

Таким образом, изучив полученные результаты, можно сделать вывод о том, что после проведенной нами коррекционной работы, показатели значительно выросли, и детей со средним и высоким уровнем стало больше. Следовательно, можно сделать вывод о том, что разработанная нами программа является успешной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работах отечественных и зарубежных педагогов и психологов проблема умственного развития дошкольников изучена глубоко и основательно, представлены в развивающих играх. Но, к сожалению, на практике достижение учёных используются не в полной мере.

Главные задачи умственного воспитания дошкольников — это:

- Сенсорное развитие (органов чувств и восприятия).

- Мыслительная деятельность (овладение мыслительными операциями, развитие познавательных способностей).

- Становление речи.

- Воспитание любознательности.

- Формирование системы знаний об окружающей среде.

В дошкольных учреждениях педагоги должны накапливать определённую систему игровых материалов. Их необходимо пополнять новым содержанием. Эти игры должны соответствовать возрасту детей, индивидуальным особенностям.

Интеллектуальные развивающие игры должны проводиться в определённой системе, последовательно. При выборе игровых упражнений нужно исходить из полученных данных диагностики, которую педагог должен проводить ежегодно, желательно в начале, середине и конце года.

Чтобы проводимая работа давала ощутимые результаты, необходимо к ней приобщать родителей. Родителей необходимо убеждать в значимости, необходимости проведения интеллектуальных игр для успешной подготовки детей к школе в умственном развитии и в целом. Давать конкретные практические рекомендации по их использованию.

Для того чтобы выяснить уровень развития умственных способностей детей седьмого года жизни мы использовали разные методы и приемы. Для реализации задач исследования мы провели три этапа опытно-экспериментальной деятельности: констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты.

На первом этапе – констатирующем – провели диагностику интеллектуального развития дошкольников. Изучив полученные результаты, можно сказать, что большинство имеет средний или низкий уровень развития. Дети с низким уровнем развития психических процессов нуждаются больше в индивидуальной работе. Также работа будет проводиться с ребятами со средним и высоким уровнем для получения лучших результатов.

На втором этапе – формирующем – провели НОД с детьми с использованием разработанных упражнений и игр на развитие и коррекцию умственных способностей детей дошкольного возраста.

На третьем этапе – контрольном – провели повторную диагностику интеллектуального развития дошкольников. Изучив полученные результаты, можно сделать вывод о том, что после проведенной нами коррекционной работы, показатели значительно выросли, и детей со средним и высоким уровнем стало больше. Следовательно, можно сделать вывод о том, что разработанная нами программа является успешной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании : сб. материалов / ред. Л. И. Шварко и др. – СПб. : Детство-Пресс, 2013. – 190 с.

Баранник Н. В. Познавательные способности детей дошкольного возраста как психолого-педагогическая проблема // Молодой ученый. — 2015. — №24. — С. 916-919.

Баранова Е.М. Психологические аспекты развития дошкольника в системе свободного воспитания Монтессори // Соврем. образование. - 2013. - № 2. - С. 134-149

Бережковская Е.Л. Психическое и личностное в развитии ребенка при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту // Вестн. РГГУ. Сер.: Психология. Педагогика. Образование. - 2013. - №18(119). - С. 108-117

Божович Л.И. Избранные психологические труды/Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: МПСИ, 2014. – 710 с.

Вахрушева, Л.Н. Развитие мыслительной деятельности детей дошкольного возраста: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / Л.Н. Вахрушева. - М.: Форум, 2012. - 192 c.

Веракса, Н.Е. Диалектика развивающегося познания: мышление и воображение ребенка дошкольника / Н.Е. Веракса, В.Т. Кудрявцев // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. - 2014. - № 20. - С. 37-62

Гафитулин Т.М. Игра и развитие личности ребенка// Педагогика + ТРИЗ: Сб. для учителей, воспитателей, менеджеров образования / Под ред. А.А. Гина. - М.: Вита-Пресс, 2013. - Вып. 5. - С. 40-44.

Григорчук, Л. В. Дидактические игры для детей дошкольного возраста (к программе "АБВГДейка") / Л.В. Григорчук // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. – 2013. - № 2. - С. 53-58

Диагностика умственного развития дошкольников / Под ред. Л.А. Венгера, В.В. Холмовской. - М.: Педагогика, 2016.

Зинц Р. Обучение и память: Под ред. Б.А.Бенедиктова. – М.: Эксмо, 2014. – 389 с.

Ильясова К.К. Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста посредством использования палочек Кюизенера // Молодой ученый. — 2015. — №22.4. — С. 31-35.

Истомина З.М. Умственное воспитание дошкольников // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии, Ч. 2, – М.: Инфра – М, 2012. – 890 с.

Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. сред. учеб. заведений [ Текст] /С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Академия. 2013.

Курганова, Н.А. Формирование творческого воображения как направления интеллектуально-личностного развития дошкольников / Н.А. Курганова // Современные тенденции развития дошкольного и начального образования в Дальневосточном регионе. - 2013. - № 1. - С. 133-139

Лисина М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе общения со взрослыми и сверстниками // Вопросы психологии. - 2015. - № 4.

Мамайчук И.И. Развитие ребенка от рождения до семи лет. Методика наблюдения ребенка. Документы психолога и педиатра. - СПб., 2013

Михайлова З.А., Е.А. Носова «Логико-математическое развитие дошкольников» «Детство - Прогресс» Санкт- Петербург 2013

Плисенко Н.В. Повышение интеллектуального развития детей за счет активации их творческого потенциала в условиях дошкольного образовательного учреждения / Н.В. Плисенко, А.В. Лубягина, Л.Е. Кузнецова // Научный поиск. - 2012. - № 4.5. - С. 50-53

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольников / Под ред. Н.Н. Поддьякова, А.Ф. Говорковой. - М., 1985.

Расцветаева О. Н. Интеллектуальное развития старших дошкольников посредством математических представлений в условиях ДОУ [Текст] / О. Н. Расцветаева // Образовательная среда сегодня: стратегии развития : материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 11 дек. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — № 3 (4). — С. 275–277

Сорокина, Л.И Интеллектуальное развитие детей, 5-6 лет: конспекты практических занятий / Л.И Сорокина. - М.: Владос, 2014. - 183 c.

Стребелева, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога / Е. А. Стребелева . - Москва: ВЛАДОС. - 2014. - 256 с.

Трифонова, Е.В. Развитие игры детей 5-7 лет. ФГОС / Е.В. Трифонова, Е.М. Волкова, Р.А. Иванкова и др. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 208 c.

Трясорукова, Т.П. Эффективное развитие: мышление, движение, речь. Оптимизация психомоторного развития детей дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 79 c.

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Эксмо, 2013. – 456 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Методика "Запомни и расставь точки"

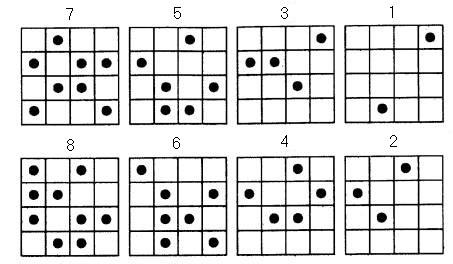

С помощью данной методики оценивается объем внимания ребенка. Для этого используется стимульный материал, изображенный ниже. Лист с точками предварительно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем складываются в стопку таким образом, чтобы вверху оказался квадрат с двумя точками, а внизу — квадрат с девятью точками (все остальные идут сверху вниз по порядку с последовательно увеличивающимся на них числом точек).

Перед началом эксперимента ребенок получает следующую инструкцию:

«Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за другой показывать карточки, на которых нарисованы точки, а потом ты сам будешь рисовать эти точки в пустых клеточках в тех местах, где ты видел эти точки на карточках».

Далее ребенку последовательно, на 1-2 сек, показывается каждая из восьми карточек с точками сверху вниз в стопке по очереди и после каждой очередной карточки предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой карточке за 15 сек. Это время дается ребенку для того, чтобы он смог вспомнить, где находились увиденные точки, и отметить их в пустой карточке.

Оценка результатов

Объемом внимания ребенка считается максимальное число точек, которое ребенок смог правильно воспроизвести на любой из карточек.

Стимульный материал к заданию «Запомни и расставь точки».

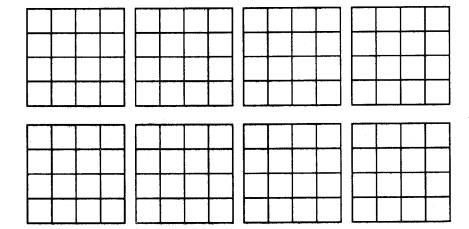

Матрицы к заданию «Запомни и расставь точки».

произведено безошибочно самое большое количество точек). Результаты эксперимента оцениваются в баллах следующим образом:

10 баллов — ребенок правильно за отведенное время воспроизвел на карточке 6 и более точек.

8-9 баллов — ребенок безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 точек.

6-7 баллов — ребенок правильно восстановил по памяти от 3 до 4 точек.

4-5 баллов — ребенок правильно воспроизвел от 2 до 3 точек.

0-3 балла — ребенок смог правильно воспроизвести на одной карточке не более одной точки.

Выводы об уровне развития

| 10 баллов — очень высокий. 8-9 баллов — высокий. 6-7 баллов — средний. 4-5 баллов — низкий. 0-3 балла — очень низкий. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Методика диагностики зрительной памяти « 10 картинок»

Цель: Оценка уровня развития зритель памяти.

Материал: 10 картинок с изображением предметов: дом, морковь, гриб, огурец, зонт, яблоко, платье, ведро, ёлка, машина.

Ход эксперимента: Воспитатель перед ребёнком раскладывает 10 картинок и предлагает запомнить.

Инструкция: «Посмотри внимательно на картинки и постарайся их запомнить. Когда я уберу картинки, ты повторишь те, которые запомнил. Постарайся запомнить как можно больше»

Ответы ребёнка фиксируются.

Оценка результатов:

Высокий – ребёнок запоминает 8-9 картинок

Средний – может запомнить 7-8 картинок

Низкий – ребёнок называет 5-6 картинок, при этом допуская несколько ошибок, называя предметы, отсутствующие на картинках.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

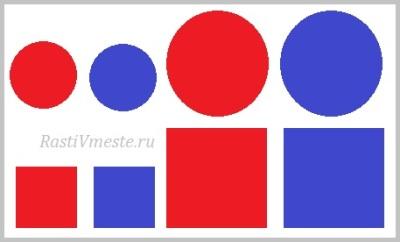

Тест на мышление для детей дошкольного возраста "Самое непохожее". Л.А. Венгер.

С помощью данной диагностической методики можно определить уровень овладения такими мыслительными операциями: анализ, сравнение, а также обобщения признаков.

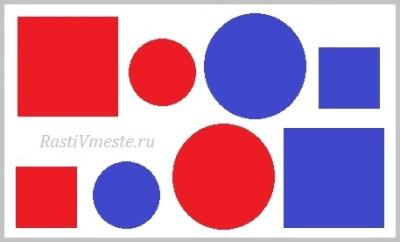

Необходимый материал для проведения обследования: набор геометрических фигур (смотрите первую картинку с фигурками), которые отличаются тремя признаками: размер, цвет, форма. Количество фигур – 8. Из них 4 круга и 4 квадрата. Из четырех кругов 2 маленьких и 2 больших. Из двух больших кругов один красный, а другой синий. Из двух маленьких кругов, также, один красный, а другой синий. Аналогично обстоит дело с квадратами.

Взрослый раскладывает перед ребенком все вышеназванные фигуры в произвольном порядке (смотрите второй рисунок с фигурами), можно их все положить и в один ряд.

Далее взрослый предлагает ребенку рассмотреть фигуры, лежащие перед ним. Он обращает внимание ребенка на то, что все эти фигуры разные, и просит рассказать, чем они отличаются друг от друга.

Необходимо проследить, чтобы были названы все отличительные признаки фигур: цвет, форма, размер. Ребенок может назвать их более доступным для себя способом. Например: одни большие фигурки, а другие маленькие; эти круглые, а эти квадратные; одни красного цвета, а другие синего.

Можно помочь ребенку наводящими вопросами. Например, взрослый берет два круга одного цвета (две фигуры, отличающиеся по одному признаку) и спрашивает у ребенка, чем они отличаются (размером: один большой, а другой маленький). Подобным образом отмечаются и другие отличительные признаки.

Потом делается обобщающий вывод о том, что здесь есть фигуры красные и синие, круглые и квадратные, маленькие и большие.

После этого взрослый одну из фигур (в данном случае не имеет значения, какую именно) достает из общего ряда и кладет перед ребенком. При этом ребенку дается задание – найти самую непохожую на эту фигуру среди всех остальных. Также уточняется, что здесь есть только одна самая непохожая фигура.

Выбранную ребенком фигуру взрослый кладет рядом с исходной и спрашивает его о том, почему он выбрал именно эту фигуру, почему именно она, по его мнению, самая непохожая. Ответы ребенка фиксируются.

Задание повторяется не менее2-3 раз, то есть ребенок находит самую непохожую фигуру для 2-3 образцов.

Оценка результатов проводимого обследования.

Высокий уровень выполнения задания. Ребенок при выборе самой непохожей фигуры в подавляющем большинстве случаев ориентировался на все три признака и называл один или два.

Средний уровень выполнения задания. Ребенок в большинстве случаев делал выбор самой непохожей фигуры по двум признакам и называл один.

Низкий уровень выполнения задания. Ребенок ориентировался в основном на один признак, не называя его.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Программа развития умственных способностей дошкольников

Реализация данного проекта способствует созданию системы работы по интеллектуальному развитию детей старшего дошкольного возраста в ДОУ, поскольку он предполагает создание определенных условий для повышения качества воспитательно-образовательного процесса по данному направлению, что является важным условием развития детей, в том числе более успешному планированию работы с детьми, имеющих интеллектуальную одаренность. Дополнительно проект программы поможет семьям воспитанников быть вовлеченными в процесс развития интеллекта, а это сделает процесс развития ребёнка более открытым. Что в свою очередь активизирует партнёрские отношения между педагогическим коллективом и родителями. И расширит спектра форм взаимодействия с родителями неорганизованных детей в консультативном пункте «Современная семья».Цель программы: повышение уровня интеллектуального развития у детей старшего дошкольного возраста.

Основные задачи:

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.

Каждый ребенок любознателен и ненасытен в познавании окружающего мира. Для того, чтоб любознательность малыша удовлетворялась, и он рос в постоянном умственном и интеллектуальном развитии, заинтересован, наверное, каждый родитель. И как раз перед родителями в первую очередь стоит задача всестороннего развития ребенка в ходе его взросления.

Интеллектуальное развитие — это уровень и скорость мыслительных процессов: умение сравнивать, узнавать, обобщать, делать выводы. Также к интеллектуальному развитию относятся речевое развитие и способность к самообучению. Все это не предопределено и заранее не заложено в ребенка: только от родителей зависит, как быстро он научиться самостоятельно мыслить.

Познание человеком окружающего его мира осуществляется в двух основных формах: в форме чувственного познания (ощущение, восприятие и представление) и в форме абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение).

Ведущим видом деятельности дошкольника является – игра. Именно в игре совершенствуются ручные движения и умственные операции, поэтому играя с детьми мы можем развивать и его интеллектуальные способности (память, внимание, мышление, воображение, восприятие, ощущения, речь).

Игра «Съедобное - несъедобное». Ведущий называет предметы (яблоко, сыр, книга, лук, мел и т. д.) Если названный предмет съедобный ребёнок ловит брошенный мяч. Если названный предмет не съедобен, то мяч надо отбить.

Можно загадывать детям загадки. (Мохнатенькая, усатенькая, молоко пьёт песенки поёт. Кошка. У кого глаза на рогах, а дом на спине? Улитка.

Под полом таится, кошки боится? Мышь. и т.п.)

3. Учим детей искать одинаковые (разные) свойства или признаки предметов.

В мешочек положить несколько мелких вещей: 2 катушки, пуговицу, маленькую игрушку, ложку. Попросить ребёнка на ощупь определить, что это за вещи. Пусть он опишет и назовёт их.

Есть ли среди этих вещей одинаковые?

Среди нескольких игрушек или предметов предложите ребёнку отыскать предмет, отличающийся от других. Попросите ребёнка объяснить, чем отличается предмет.

4. Учим детей сравнивать предметы.

Предлагайте детям картинки из газет и журналов «Найди 5 отличий»или рисуйте сами такие картинки.

5. Учим детей классифицировать предметы.

Можно использовать карточки, например, мак, дуб, гвоздика, роза, берёза, ель, голубь, синица, василёк, воробей. Предложить ребёнку разложить эти карточки на три группы (цветы, птицы, деревья) . С такими карточками можно играть в игру «Что лишнее?», если выложить в ряд карточки: шкаф, стул, стол, ложка и спросить «Что лишнее?» и т. п. Игра «Я знаю…»с использованием мяча так же учит классифицировать и обобщать. Для игры можно использовать следующие понятия: имена девочек, имена мальчиков, названия деревьев, страны, города, реки, фрукты, овощи, ягоды, продукты, одежда, мебель и др.

Игра «Круг, треугольник, квадрат»потребуются карточки с геометрическими фигурами разных цветов, которые можно изготовить из цветного картона.

Задания:

- Дай мишке круг. Дай кукле треугольник. Дай зайке квадрат. Положи квадрат на окно, круг на диван.

Покажи красный круг, синий квадрат, принеси зелёный треугольник.

- Собери круги: синие, красные, зелёные. жёлтые.

- Покажи треугольники: синие, зелёные, красные, жёлтые.

- Собери квадраты: синие, красные, зелёные. жёлтые.

- Покажи маленькие круги (треугольники, квадраты) , маленькие красные круги (треугольники, квадраты) .

- Собери большие квадраты (круги, треугольники) , большие зелёные квадраты (круги, треугольники) и т.п.

Игра «Цвета» предлагаем ребёнку за 1 минуту назвать 5 разных предметов определённого цвета. Игра «Кто наблюдательнее?» предлагаем ребёнку за 1 минуту назвать 5 разных предметов определённой формы (круглые, овальные, прямоугольные, треугольные и т.д.) .

6. Знакомим детей с понятиями типа род - вид.

Упражнение на изучение родо - видовых отношений можно проводить в виде игры с мячом. Игра «Рыбы – птицы – звери», или «Ягоды – цветы – деревья», или «Одежда – мебель – посуда» и т.п. Взрослый бросая мяч ребёнку произносит одно из слов (рыба, птица, зверь) . Ребёнок поймав мяч подбирает видовое понятие к родовому. (рыба – карп, птица – воробей т.п.)

7. Знакомим детей с противоположными по значению понятиями.

Упражнение «Подбери пару слов» кислый - ?, грустный - ?, большой - ?, белый - ?, день - ?, покупать - ?, конец - ? и т.п.

Упражнения «Найди картинку…»(с самым маленьким деревом, с самым высоким мальчиком, с самым низким забором, с мячом средней величины и т.п.)

Упражнения-указания:

- Поставь пирамидку на стул, под стул, за стул, перед стулом.

- Положи мяч справа от себя, слева от себя, перед собой и т.п.

8. Знакомим детей с временами года и природными изменениями зимой, весной, летом, осенью.

9. Учим детей понимать последовательность событий.

Используем сюжетные картинки «Что сначала, что потом?», «Сказка в картинках», и т.п. Просим ребёнка расположить картинки по порядку, объяснить последовательность нарисованных событий и составить рассказ (пересказать сказку) по картинкам.

10. Развиваем мелкую моторику рук.

Лепим из пластилина, солёного теста, глины. Рисуем пальчиковыми красками на бумаге или стекле, гуашью, восковыми мелками, карандашами, аккуратно раскрашиваем раскраски, режем газеты, журналы, делаем аппликации из бумаги, картона и др. материалов, нанизываем бусинки, макароны на нитку, перебираем крупу («Помоги Золушке отделить горох от гречки», (рис от фасоли) и т.п.). Срисовываем узоры по клеточкам, рисуем узоры под диктовку (1 клеточка вправо, 2 клеточки вниз, 1 вправо, 2 вверх и т.п.), помогаем зайке (мишке, ёжику) добраться до дома (лабиринты), срисовываем прописные буквы. Делаем пальчиковую гимнастику.

Интеллектуальные игры.

1.Игра «Логические блоки Дьенеша»

Цель. Способствовать ускорению процесса развития у дошкольников простейших логических структур мышления и математических представлений

Краткое описание:

От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить как можно более длинную цепочку. Варианты построения цепочки:

чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, толщины);

чтобы не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и размеру, по размеру и форме, по толщине);

чтобы рядом были фигуры, одинаковые по размеру, но разные по форме;

чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной формы (одинакового размера, но разной формы).

2.Игра «Математический планшет»

Цель. Создать условия для исследовательской деятельности ребенка. Содействовать психосенсомоторному, когнитивному (познавательному развитию, а также развитию творческих способностей.

Краткое описание:

В игре представлены схемы, по которым дети воспроизводят рисунок при помощи резиночек и цветных фигур. Схемы можно дополнять в соответствии с уровнем развития ребенка, придумывать свои варианты. В игре представлены схемы на ориентировку в пространстве, счет, геометрия, игры с цифрами, буквами, симметрии, дорожные знаки, загадки, иллюстрируемые стихи, сказки, узоры.

Методические указания. Работая с группой детей, можно проводить зрительные и слуховые диктанты на математическом планшете.

3.Игра «Геометрическая мозаика»

Цель. Закреплять знания о геометрических фигурах и основных цветах, о величине предметов. Развивать зрительное восприятие, память. Способствовать развитию интеллектуальных способностей.

Краткое описание:

Предложить детям разложить вырезанные геометрические фигуры по группам:

по цвету (все синие фигуры, все зеленые фигуры и т. д.)

по размеру (маленькие треугольники и большие треугольники, маленькие квадраты, большие и средние квадраты и т. д.)

по форме (все треугольники, все квадраты, все половинки кругов и т. д.)

выкладывание таких же картинок из набора геометрических фигур сначала методом наложения на карточку, затем рядом с картинкой, а потом - по памяти.

Предложите игрокам выложить из геометрических фигур любое изображение.

4. «Запоминай-ка»

Цель. Развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, память. Развивать наглядно-образное мышление

Краткое описание:

В игре 12 карточек. Задания для каждой карты на усложнение. На первом этапе предлагаем рассмотреть и запомнить, что нарисовано. Показывая 2 карту, дети определяют, что изменилось по сравнению с первой картой. На следующем этапе, дети рассматривают запоминают и рисуют увиденные фигуры, затем цифры, запоминая очередность расположения цифр. На последнем этапе ребенку предлагаем вспомнить и нарисовать схематические изображения, соответствующие различным картинкам.

5.Игра «Опасные предметы»

Цель. Развивать словесно-логическое мышление

Краткое описание:

Разложив перед детьми игрушки и рисунки с предметами, воспитатель предлагает детям определить, какие предметы опасны для игры и почему, где следует хранить эти предметы. Дети рассказывают, где должны хранится опасные предметы. Как надо вести себя, если в руках находится подобный предмет. Можно ли отвлекать, толкать человека, если он режет, шьет, прибивает гвоздь. Что может при этом случиться

6.Игра «Признаки»

Цель. Учить детей определять одинаковые признаки у разных предметов, развивать логическое мышление.

Краткое описание:

В игре принимают участие 1-10 человек. Начинать лучше с одной круглой карточки. Предлагаем ребенку из 40 карточек подобрать к ней 4 подходящих и присоединит так, чтобы они логически дополняли центральную карточку. Количество круглых карточек-заданий следует увеличивать постепенно.

Методические указания. Для группы детей игра должна быть соревновательной - кто быстрее справится с заданием.

7. Игра «Что из чего сделано»

Цель. Закреплять знания детей о различных материалах и изделиями из них. Развивать логическое мышление.

Краткое описание:

В игре принимают участие 1-10 человек. Начинать лучше с одной круглой карточки. Предлагаем ребенку из 40 карточек подобрать к ней 4 подходящих и присоединит так, чтобы они логически дополняли центральную карточку. Количество круглых карточек-заданий следует увеличивать постепенно.

Методические указания. Для группы детей игра должна быть соревновательной - кто быстрее справится с заданием.

8.Игра «Викторина первоклассника»

Цель. Помочь детям психологически подготовиться к школе, учить быстро отвечать на вопросы. Развивать скорость мышления.

Краткое описание:

Игроки ходят по очереди, установленной по договоренности или по жребию. В свой ход игрок бросает кубик и переставляет фишку на выпавшее число клеток. Переместив фишку игрок отвечает на вопрос карточки из стопки соответствующего цвета. Если игрок ответил правильно, то ход переходит к следующему игроку. Если игрок ответил неправильно, игрок бросает кубик и отступает назад на выпавшее значение. После чего сразу же отвечает на вопрос соответствующего клетке цвета. Так продолжается до тех пор, пока игрок либо не ответит правильно, либо не вернется домой. Выигрывает тот, кто первым придет в школу.

9.Игра «Подбери картинку»

Цель. Учить классифицировать предметы, называть группы предметов обобщающими словами, обогащать словарный запас. Развивать внимание, память, мышление

Краткое описание:

Выбирают ведущего. Он перемешивает поля и карточки и выдает каждому игроку по одному полю, а карточки кладет в отдельную стопку. Ведущий берет из стопки верхнюю карточку и называет ее. Игроки методом классификации определяют принадлежность предмета к своей карте, подает сигнал - при правильном ответе ведущий отдает игроку карточку. Первый, кто закроет все участки на своем поле, объявляется победителем.

10.Игра «Угадай животных»

Цель. Закреплять знания о диких животных, среде его обитания, питании. Развивать логическое мышление.

Краткое описание:

Выбирают ведущего. Он перемешивает поля и карточки и выдает каждому игроку по одному полю, а карточки кладет в отдельную стопку текстом вниз. Ведущий берет из стопки верхнюю карточку и вслух читает текст загадки на ней. Если игрок, у которого на поле есть изображение этого животного, отгадал загадку, и правильно ответил на вопросы о нем (где живет, чем питается, какой характер, то ведущий отдает ему карточку с загадкой. Если игрок сделал ошибку, ведущий поправляет его, но карточку кладет под низ стопки. Первый, кто закроет все участки на своем поле, объявляется победителем.

11.Игра «Откуда хлеб на столе?»

Цель. Учить последовательно выкладывать сюжетные картинки, развивать речь, учить логически мыслить, развивать интеллектуальные способности.

Краткое описание:

Для составления цепочки выберите одну из 3 тем (молоко, масло или хлеб). Сначала взрослый вместе с детьми выкладывает цепочку, путем обсуждения выбирают правильное решение установления последовательности картинок. Далее дети самостоятельно выкладывают цепочку и составляют рассказ по теме.

12.Игра «Веселый багаж»

Цель. Учить классифицировать предметы одной группы, подбирать слова на определенный звук. Развивать гибкость ума.

Краткое описание:

Первым действует тот из игроков, у кого самые короткие волосы, затем его сосед слева, далее по часовой стрелке. У каждого игрока есть 4 действия:

посмотреть любую карточку;

положить ее на место;

не глядя переложить одну карточку на место другой;

менять местами можно только по 2 карточки.

Действия можно комбинировать по разному, главное, чтобы их было не больше 4. Меньше - можно.

Тот, кто смог выложить последнюю недостающую карточку для поезда, забирает этот поезд себе. Поезд-это паровозик и 4 вагончика.

13.Игра «Прочитай словечко»

Цель. Формировать навыки звукового анализа и синтеза, навыки соотнесения звука с буквой, способствовать формированию плавного слитного осмысленного чтения. Развивать внимание, память, логическое мышление.

Краткое описание:

На первом этапе ведущий предлагает детям выделить первые звуки в названиях предметов, изображенных на карточке, затем произнести выделенные звуки, делая паузу там, где пустое окошко, и назвать получившееся слово. На втором этапе можно попросить детей прочитать слово на игровой карточке, найти пропущенную букву и поставить фишку с этой буквой на пустой квадратик. На третьем этапе предложите детям найти пропущенную букву и обозначить ее фишкой с нужной буквой. И на последнем этапе по сигналу ведущего игроки подбирают фишки с буквами и накладывают их на пустое окошко. Команда, которая выполнила задание первой, читает слова и становится победителем.

14.Рассказ «»

Цель. Учить детей говорить «тоненьким» голосом и низким голосом. Выработка умения повышать и понижать тон голоса.

Краткое описание:

Воспитатель начинает рассказывать, сопровождая свою речь показом на фланелеграфе соответствующих фигурок: «Утром рано на даче вышли мы погулять. Слышим, кто-то тоненько пищит: «пи-пи» (произносит звукоподражание «тоненьким» голосом). Смотрим, это птенчик сидит на дереве и пищит; ждет, когда ему мама червячка принесет. Как тоненько птенчик пищит? («Пи-пи-пи».) В это время птичка прилетела, дала птенчику червяка и запищала: «пи-пи-пи» (произносит звукоподражание более низким голосом). Как мама-птичка пищала? («Пи-пи-пи».)

Птичка улетела, и мы дальше пошли. Слышим, кто-то у забора тоненько кричит: «мяу-мяу-мяу» (произносит звукоподражание «тоненьким» голосом). И выскочил на дорожку котенок. Как он мяукал? (Дети воспроизводят образец воспитателя.) Это он маму-кошку звал. Услышала она, бежит по дорожке и мяукает:

«мяу-мяу-мяу» (говорит «мяу-мяу» более низким голосом). Как кошка мяукала? («Мяу-мяу-мяу».)

А сейчас, дети, я вам покажу, кто к нам в гости пришел». Воспитатель достает кошку, показывает, как она идет по столу, потом садится. «Как кошка мяукает?» Дети, понижая голос, говорят: «мяу-мяу-мяу».

Затем педагог достает котенка, птицу, птенчика, а дети подражают их голосам.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рекомендации. Поиграйте со своим ребенком

Игры на развитие восприятия

Восприятие формы: «Узнай предмет на ощупь»

Для проведения игры необходимо положить в плотный мешочек разные мелкие предметы: пуговицы, катушку, наперсток, шарик, кубик, конфету, карандаш и др. Задание ребенку: определить на ощупь, что это за предметы.

Восприятие цвета: «Подбери пару по цвету»

Необходимо найти пару предметов одного цвета. В процессе игры нужно составить пять логических пар из десяти различных предметов.

Восприятие времени: Игра основана на вопросах и ответах. Позволяет научить воспринимать такие характеристики времени как время суток, время года, течение времени ( быстро, долго, часто, редко, давно, недавно, вчера, сегодня, завтра)

Вопросы ребенку:

-Какое сейчас время суток? Как ты догадался?

-Какое сейчас время года? Почему ты так думаешь?

-Что бывает чаще, день или неделя?

-Что растет быстрее цветок, дерево или человек?

Восприятие пространства: «Найди игрушку» Взрослый ставит игрушку в определенное место, ребенок определяет местоположение данной игрушки (в комнате, на столе, справа/слева от...,ниже/выше... и т.д

Восприятие величины: Попросить ребенка расставить игрушки по величине, собрать большие и маленькие игрушки отдельно друг от друга. Сравнить карандаши по длине. Нарисовать дорожки разной длины.

Игры на развитие памяти

Игры на развитие двигательной памяти.

Развивающая игра "Кукловод"

Вариант 1. Взрослый - "кукловод" завязывает глаза ребенку и "водит" его, как куклу, по несложному маршруту, держа за плечи, в полном молчании: 4-5 шагов вперед, остановка, поворот направо, 2 шага назад, поворот налево, 5-6 шагов вперед и т. д.

Затем ребенку развязывают глаза и просят самостоятельно найти исходную точку маршрута и пройти его от начала до конца, вспоминая свои движения.

Вариант 2. Дети могут делать такие упражнения парами: один человек - "кукловод", другой - "кукла".

Развивающая игра "Пуговица"

Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, в каждом из которых ни одна пуговица не повторяется. У каждого игрока есть игровое поле - это квадрат, разделенный на клетки. Начинающий игру выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и запомнить, где какая пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает листком бумаги свое игровое поле, а второй должен на своем поле повторить то же расположение пуговиц.

Чем больше в игре используется клеток и пуговиц, тем игра становится сложнее.

Игра "Сложи узор".

Составьте дорожку или узор из фигур (начинайте с трех-четырех элементов, когда ребенок освоится с такими заданиями, увеличьте количество). Попросите его посмотреть на дорожку (узор), потом отвернуться. Измените расположение одной фигуры (потом двух-трех). Попросите ребенка восстановить первоначальное расположение фигур на дорожках (узорах).

Усложненный вариант: уберите дорожку (узор) с поля. Предложите восстановить самостоятельно. Можно ещё раз убрать узор и предложить ребенку восстановить его с закрытыми глазами на ощупь.

Игра "Фотоаппараты"

Игра на развитие памяти и внимания.

1-ый вариант: детям на секунду показывается карточка с любым изображением, должны как можно подробнее описать его.

2-ой вариант: показывается картинка с изображением какого-либо сюжета (30 секунд), после чего дается другая, подобная первой картинка, но на ней некоторые предметы отсутствуют или заменены на что-то другое. Надо сказать, что изменилось.

Игры на развитие внимания

Развивающая игра «На стол! Под стол! Стучать!»

Игра развивает слуховое внимание ребенка.

Ребенок должен выполнять словесные команды взрослого, при этом взрослый старается его запутать. Сначала взрослый говорит команду и сам ее выполняет, а ребенок повторяет за ним. Например: взрослый говорит: «Под стол!» и руки прячет под стол, ребенок за ним повторяет. «Стучать!» и начинает стучать по столу, ребенок за ним повторяет. «На стол!» – руки кладет на стол, ребенок за ним повторяет и так далее. Когда ребенок привыкнет повторять движения за взрослым, взрослый начинает его путать: говорит одну команду, а выполняет другое движение. Например: взрослый говорит: «Под стол!», а сам стучит по столу. Ребенок должен делать то, что говорит взрослый, а не то, что он выполняет.

Игра "Топ-хлоп".

Игра на развитие внимания, памяти.

Ведущий произносит фразы-понятия - правильные и неправильные.

Если выражение верное, дети хлопают, если не правильное - топают.

Примеры: "Летом всегда идет снег". Картошку едят сырую". "Ворона - перелетная птица". Понятно, что чем старше дети, тем сложнее должны быть понятия.

«Перепутанные линии»

Прослеживание взглядом какой-либо линии от ее начала до конца, особенно когда она переплетается с другими линиями, способствует развитию сосредоточенности и концентрации внимания.

«Где что?»

Следует договориться с ребенком, что он будет хлопать в ладоши, когда услышит слово на заданную тему, например животные. После этого взрослый должен произнести ряд разных слов. Если ребенок ошибся, игра начинается сначала.

Со временем можно усложнить задание, предложив ребенку вставать в том случае, если он услышит название растения, и одновременно с этим хлопать, когда услышит название животного.

«Зеркало»

Играть в эту игру лучше в паре. Игроки садятся или встают друг напротив друга. Один из них совершает разные движения: поднимает руки, двигает ими в разные стороны, чешет нос. Другой - "зеркало" первого.

Для начала можно ограничиться движениями рук, но постепенно усложнить игру: строить рожицы, поворачиваться и т.д. Время игры ограничивается 1-2 минутами.

Если "зеркало" сумело продержаться нужное время, оно получает один балл, а игроки меняются ролями.

«Пальчик»

Чем больше будет картинок, тем труднее и напряженее (а значит, и интереснее) будет игра. Для этой игры ребенку обязательно нужен партнер — желательно сверстник. Если такого нет, роль партнера может выполнять взрослый (бабушка, дедушка, брат и пр.), который слегка подыгрывает малышу.

Перед игрой на столе раскладывается в два ряда 10-20 картинок с изображением различных предметов. Полюбовавшись картинками и уточнив название не слишком знакомых предметов, вы обращаете внимание играющих на то, что у каждого из них один палец на руке называется указательным, потому что он указывает на что-то. "В этой игре, — сообщаете вы, — указательный палец будет указывать ту картинку, которую я назову. Кто первый правильно поставит на картинку свой указательный палец, тот ее и получит".

Потом вы сажаете напротив друг друга двух играющих малышей и просите поставить указательные пальцы правых рук на самый край стола и не поднимать их, пока они не найдут нужную картинку. Основное требование игры — искать картинку глазами, а не руками (так стимулируется умственная активность). Движение — указательный жест — является лишь последним этапом решения задачи. Ограничительное правило — держать палец у края стола — помогает ребенку удержаться от лишних движений руками.

Затем вы торжественно произносите слова: "Кто из вас раньше найдет и покажет пальчиком... ромашку (верблюда, чайник, зонтик и пр.)?" И наблюдаете, кто первым укажет нужную картинку.

Игры на развитие воображения

«Закорючки»

Лучше играть вместе с ребенком. Нарисовать друг для друга произвольные закорючки, а потом поменяться листочками. Кто превратит закорючку в осмысленный рисунок, тот и победит.

«Оживление предметов»

Необходимо предложить ребенку представить себя и изобразить новой шубой; потерянной варежкой; варежкой, которую вернули хозяину; рубашкой, брошенной на пол; рубашкой, аккуратно сложенной.

«Дорисуй картинку»

Ребенку предлагается незаконченное изображение предмета, и его просят назвать этот предмет. Если ребенку не удается сразу опознать предмет, ему оказывается помощь в виде загадок и наводящих вопросов. После того как дети узнали предмет и представили себе его образ, они дорисовывают и раскрашивают картинки.

Предъявляемые детям незаконченные картинки могут быть выполнены по-разному: точечное изображение, схема предмета, его частичное изображение. На картинках может быть любой знакомый детям объект. Предметные изображения можно объединять в смысловые группы (например, «овощи», «одежда», «цветы» и т.д.) и использовать это упражнение при изучении соответствующей группы .

«Имитация действий»

Варим суп. Попросить ребенка показать как вы моете и вытираете руки перед приготовлением пищи. Наливаете воду в кастрюлю. Зажигаете горелку газовой плиты и ставите кастрюлю на конфорку. Чистите и режете овощи, засыпаете их в кастрюлю, солите, помешиваете суп ложкой, черпаете суп поварешкой.

Показать, как надо осторожно нести чашку, наполненную горячей водой. Представить и показать: вы поднимаете горячую сковороду, передаете по кругу горячую картофелину.

Игры на развитие мышления

«Бывает - не бывает»

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то мяч надо отбить.

Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; поезд летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; яблоко соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д.

«Угадай по описанию»

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, игрушке) он говорит и дает описание этого предмета. Например: Это овощ. Он красный, круглый, сочный (помидор). Если ребенок затрудняется с ответом, перед ним выкладывают картинки с различными овощами, и он находит нужный.

«Что будет, если…»

Ведущий задает вопрос - ребенок отвечает.

"Что будет, если я встану ногами в лужу?"

"Что будет, если в ванну с водой упадет мячик? Палка? Полотенце? Котенок? Камень?" и так далее. Затем меняйтесь ролями.

«Неоднозначные ответы»

Заранее обдумайте вопросы на которые возможны неоднозначные ответы. Когда ребенок ответит на ваши вопросы, возможно вы будете очень удивлены. Такого ли ответа вы от него ожидали?

Маленькие примеры:

«Шерсть у нашей кошки очень….» ;

«Ночью на улице очень…»;

«У людей есть руки, для того чтобы …».;

«Я заболел потому, что …»

«Что на свете колючее?»

Попробуйте вспомнить вместе с ребенком, что на свете есть колючего? Иглы у ели и ёжика, швейные иголки и булавки, шипы роз и шиповника, папин подбородок....

Назовите несколько колючих объектов, возможно малыш добавит к ним другие. Например, назовите сами ёлку, ёжика, иглы и булавки. А когда гуляете в парке или в лесу найдите колючие растения, покажите ребенку шипы. Для чего они нужны растению? Наверняка, ребенок вспомнит вашу игру и сам добавит находку к категории "колючих вещей".

Можно поиграть и с другими свойствами. "Что на свете холодное?", "Что на свете круглое?", "Что на свете липкое?". Только слишком много сразу свойств не спрашивайте. Лучше что-то одно. Главное, чтобы ребенок запомнил принцип и включал в группу, допустим, "колючих вещей" все новые и новые объекты.

Памятка для родителей

Уважаемые родители! Чтобы ваши усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими советами:

1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку весело учиться, он учится лучше. Интерес делает детей по-настоящему творческими личностями и дает им возможность испытывать удовлетворение от интеллектуальных занятий.

2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка определяется временем и практикой. Если какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более легкий вариант.

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и недостаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса.

4. Будьте терпеливы, не давайте ребенку задания, превышающие его интеллектуальные возможности.

5. В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать упражнение, если он устал, расстроен. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем делом, которое ему нравится.

6. Избегайте недоброжелательной оценки, находите слова поддержки. Чаще хвалите ребенка за его терпение, настойчивость. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах.

Постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд. Радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения. Помните, что у вас появилась прекрасная возможность подружиться с ребенком.

32

Полезное для учителя