Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Печорское речное училище - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №6

по дисциплине

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование дисциплины)

Тема: Оказание первой медицинской помощи при: обморожении; ожогах; поражении электрическим током.

Продолжительность 2 часа

Специальность:

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт»

(по отраслям)

г. Печора

2015г.

СТРУКТУРА

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЯЮ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Тема: Оказание первой медицинской помощи при: обморожении; ожогах; поражении электрическим током.

1. Цель занятия - достижение общих компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Задача:

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия.

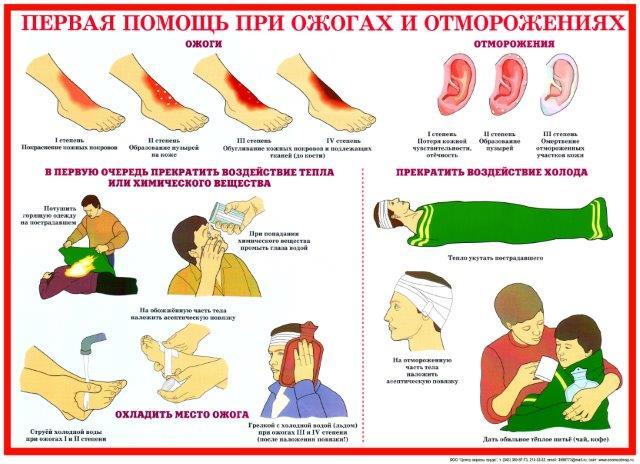

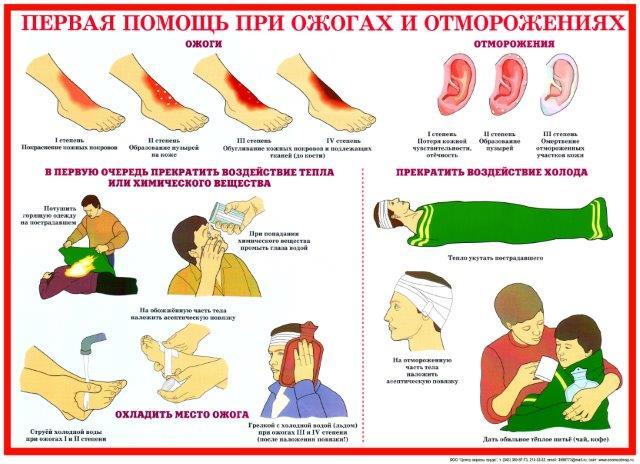

2.1. Оказание помощи при ожогах.

Ожоги - повреждение тканей, возникающее под действием высокой температуры, электрического тока, кислот, щелочей или ионизирующего излучения. Соответственно различают термические, электрические химические и лучевые ожоги. Термические ожоги встречаются наиболее часто, на них приходится 90-95% всех ожогов.

Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения тканей. В зависимости от глубины поражения различают четыре степени ожогов. Поверхностные ожоги при благоприятных условиях заживают самостоятельно. Глубокие ожоги поражают кроме кожи и глубоколежащие ткани, поэтому при таких ожогах требуется пересадка кожи. У большинства пораженных обычно наблюдается сочетание ожогов различных степеней.

Вдыхание пламени, горячего воздуха и пара может вызвать ожог верхних дыхательных путей и отек гортани с развитием нарушений дыхания. Общее состояние пострадавшего зависит также от обширности ожоговой поверхности. Если площадь ожога превышает 10-15% (у детей более 10%) поверхности тела, у пострадавшего развивается так называемая ожоговая болезнь, первый период которой - ожоговый шок. Первая помощь состоит в прекращении действия поражающего фактора. При ожоге пламенем следует потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из зоны пожара, при ожогах горячими жидкостями или расплавленным металлом - быстро удалить одежду с области ожогов. Приставшие к телу части одежды не срывают, а обрезают вокруг и оставляют на месте. Нельзя срезать и срывать образовавшиеся пузыри, касаться ожога руками.

При ожогах отдельных частей тела кожу вокруг ожога протирают спиртом, одеколоном, водой, а на обожженную поверхность накладывают сухую стерильную повязку. Для прекращения воздействия температурного фактора необходимо быстрое охлаждение пораженного участка тела путем погружения в холодную воду, под струю холодной воды или орошением хлорэтилом.

Химические ожоги кожи возникают в результате попадания на кожу кислот (уксусной, соляной, серной и т.д.), щелочей (едкого натра, нашатырного спирта, негашёной извести). Глубина ожога зависит от концентрации химического агента, температуры и длительности воздействия. Если своевременно не будет оказана первая медицинская помощь, химические ожоги могут существенно углубиться за 20-30 минут. Углублению и распространению ожогов способствует также пропитанная кислотой или щелочью одежда. При попадании на кожу концентрированных кислот на коже и слизистых оболочках быстро возникает сухой тёмно-коричневый или чёрный струп с чётко ограниченными краями, а при попадании концентрированных щелочей - влажный серовато-грязного цвета струп без чётких очертаний. В этом случае необходимо быстро удалить обрывки одежды, пропитанные химическим агентом. Необходимо снизить концентрацию химических веществ на коже. Для этого кожу обильно промывают проточной водой в течение 20-30 минут.

При ожогах кислотами после промывания водой можно использовать щелочные растворы (2-3%-ный раствор питьевой соды - гидрокарбоната натрия - в мыльной воде) или наложить стерильную салфетку, смоченную слабым щелочным раствором. При ожогах серной кислотой воду использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае происходит выделение тепла, что может усилить ожог.

При ожогах щелочью также после промывания водой можно использовать для обработки ожоговой поверхности слабые растворы кислот (1-2%-ный раствор уксусной или лимонной кислоты). Желательно дать обезболивающие препараты и обязательно направить пострадавшего в ожоговое отделение. В случае пропитывания одежды химически активным веществом нужно быстро удалить ее. Противопоказаны какие-либо действия на ожоговых ранах.

С целью обезболивания пострадавшему дают анальгин (пенталгин, темпалгин, седалгин). При больших отравлениях пострадавший принимает 2-3 таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 1 таблетку димедрола.

До прибытия врача дают пить горячий чай и кофе, щелочную минеральную воду (500-2000 мл) или следующие растворы: раствор гидрокарбоната натрия (пищевая сода) 1/2 чайной ложечки, хлорида натрия (поваренная соль) 1 чайная ложечка на 1 литр воды; раствор чая, на 1 литр которого добавляют 1 чайную ложечку поваренной соли, 2/3 чайной ложечки гидрокарбоната или нитрата натрия.

Химические ожоги (кислотами и щелочами) глаз возникают при случайном попадании в глаза кислот и щелочей в виде растворов, капель, порошков.

При попадании в глаза концентрированных кислот и щелочей у человека появляются сильные боли в глазах, светобоязнь, ухудшение зрения. Объективно определяется резкое покраснение слизистой оболочки глаза, помутнение роговицы.

При химическом ожоге глаз в порядке первой неотложной помощи необходимо тот часже вымыть лицо с закрытыми глазами, а затем, промыть глаза проточной водой в течение 10-15 минут. Для этого можно направить на глаз струю из водопроводного крана или просто лить на него воду из любого чистого сосуда, промывать можно также из резинового баллончика, стеклянной (глазной) ванночки и т.д. Можно использовать и комок чистой ваты, которую вначале погружают в воду, а затем, не отжимая, проводят им от наружного конца глаза к внутреннему, едва касаясь его.

При ожогах кислотами, если есть возможность, к воде немного добавляют пищевой соды (2%-ный содовый раствор). При ожогах щелочами можно промыть глаза слабым (1-2%) раствором уксусной кислоты, 2%-ным раствором борной кислоты или молоком.

При сильных болях пострадавшему необходимо дать внутрь обезболивающие таблетки (анальгин 1-2 таблетки), а в глаза закапать10-30%-ный раствор сульфацила натрия (альбуцид), 2%-ный раствор новокаина или 0,25-0,5%-ный раствор дикаина. После этого пострадавшего надо немедленно отправить в стационар.

2.2. Оказание первой медицинской помощи при обморожениях.

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под воздействием низких температур. Чаще всего обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10 °С.

Клинические проявления обморожения:

чувство холода, сменяющееся онемением;

притупление болевых ощущений;

исчезновение поверхностной и глубокой чувствительности.

Обморожение может наступить также в следующих случаях:

при температуре воздуха, близкой к нулю;

длительном воздействии на организм холода, ветра, повышенной влажности;

использовании тесной или мокрой обуви;

длительном нахождении в неподвижном положении.

Наиболее подвержены обморожению пальцы, уши и нос.

Опасность обморожения заключается в том, что из-за наступившей анестезии (потере чувствительности) ребенок перестает испытывать болевые ощущения, и продолжающееся воздействие низкой температуры приводит к необратимым изменениям в мягких тканях – резко нарушается кровообращение, клетки сначала снижают свою работу, замедляют обмен веществ и какое-то время находятся в состоянии анабиоза. При продолжении воздействия холода происходит омертвение тканей.

Степени обморожения

На выбор методики лечения влияет степень обморожения, которая зависит от площади и глубины повреждения тканей.

I степень характеризуется бледностью обмороженного участка, потерей кожной чувствительности, невозможностью двигаться. После согревания кожа приобретает сине-багровую окраску, отечность увеличивается, зачастую наблюдаются тупые боли. Воспаление (отечность, краснота, боли) держится несколько дней, затем постепенно проходит. Позднее наблюдаются шелушение и зуд кожи. Область обморожения часто остается очень чувствительной к холоду.

Общие явления, характерные для II степени обморожения:

II степень можно определить по наличию пузырей, наполненных прозрачной или белого цвета жидкостью, образующихся после отогревания обмороженного участка кожи. Температура тела повышается, появляется озноб, возможно быстрое развитие инфекции с выделением гноя на месте пузырей. Кровообращение в области повреждения восстанавливается медленно. Длительно может сохраняться нарушение чувствительности кожи, но в то же время отмечаются значительные боли. Если не присоединяется вторичная инфекция, в зоне повреждения происходит постепенное отторжение омертвевших слоев кожи без развития грануляции и рубцов (15-30 дней).

Кожа в этом месте длительное время остается синюшной, со сниженной чувствительностью.

Ill степень обморожения характеризуется воспалительными и некротическими процессами обмороженного участка. В первые дни отмечается омертвение кожи: появляются пузыри, наполненные жидкостью темно-красного и темно-бурого цвета. Вокруг омертвевшего участка развивается воспалительный вал (демаркационная линия). Повреждение глубоких тканей выявляется через 3-5 дней в виде развивающейся влажной гангрены. Ткани нечувствительны, но больные страдают от мучительных болей. Общие явления при данной степени обморожения выражены сильнее. Интоксикация проявляется в значительном ухудшении самочувствия, апатии к окружающим.

Омертвение всех слоев ткани, в т. ч. кости, – признак IV степени обморожения. При данной глубине поражения отогреть поврежденную часть тела не удается, она остается холодной и абсолютно нечувствительной. Кожа быстро покрывается пузырями, наполненными черной жидкостью. Граница повреждения выявляется медленно. Отчетливая демаркационная линия появляется через 10-17 дней. Поврежденная зона быстро чернеет, начинает высыхать (мумифицироваться). Процесс отторжения омертвевших тканей длительный (1,5-2 месяца), заживление раны очень медленное и вялое.

Первая помощь при обморожении

При подозрении на обморожение пострадавшего необходимо доставить в теплое отапливаемое помещение. При этом важно не допустить быстрого согревания поврежденных участков тела. Переохлажденные участки, чаще руки или ноги, нужно оградить от воздействия тепла, наложив на них теплоизоляционные повязки из ваты, марли и клеенки (примерно семь слоев).

Повязка не должна закрывать неизменившиеся кожные покровы. В противном случае тепло от участков тела с ненарушенным кровообращением будет распространяться под повязкой на переохлажденные участки и вызывать их согревание с поверхности.

Большое значение при оказании первой помощи имеют мероприятия по общему согреванию ребенка (отпаивание теплым чаем, молоком). Обычно при обморожениях I степени данных мер оказывается достаточно.

Если цвет кожи и чувствительность восстанавливаются, ребенок не испытывает боли, то он не нуждается в дальнейшем лечении.

Если сохраняются бледность, местное снижение температуры, анестезия или боль на обмороженном участке, необходимо срочно показать ребенка врачу, поскольку указанные симптомы говорят о глубоком поражении мягких тканей. В этом случае важно оперативно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Если первая помощь не была оказана до прибытия санитарного транспорта, то ее следует обеспечить во время транспортировки. При этом важно не допустить повторного охлаждения.

Чаще всего после отогревания применяют спиртовые и сухие асептические утепленные повязки. В случае появления на теле водянистых пузырей после обработки спиртом можно накрыть их салфеткой с антисептиком (например, фурацилином). При сильной боли будет не лишним прием парацетамола или ибупрофена. В дальнейшем в стационаре применяют сосудорасширяющие препараты, блокады.

Рекомендации по профилактике обморожений:

в холодное время года носить головной убор и одежду из шерсти и меха, которые оставляют воздушную прослойку между телом и одеждой;

закрывать части тела, наиболее подверженные обморожению (пальцы рук и ног, уши и нос);

давать ребенку больше теплого питья, что способствует лучшей терморегуляции организма;

проводить закаливание, что приводит к улучшению кровоснабжения тканей в условиях резкой смены температуры;

дозировать детские прогулки в зимнее время года.

Типичные ошибки, допускаемые при оказании первой помощи

Основной задачей при оказании первой помощи ребенку, пострадавшему от обморожения, является восстановление кровообращения и жизнедеятельности тканей. На этом этапе важно избежать ошибок.

Первая, наиболее распространенная, ошибка при оказании помощи – быстрое согревание обмороженного участка путем погружения в теплую (а иногда даже в горячую) воду. При понижении температуры в тканях клетки "засыпают", при этом кровоснабжение тканей так же сильно нарушено из-за резкого замедления кровотока в капиллярах. Восстановление жизнедеятельности клеток без возобновления кровотока губительно из-за того, что обмен веществ в клетке полностью восстанавливается, а кислород не доставляется и не удаляются продукты метаболизма. В результате клетка гибнет из-за отсутствия кислорода и накопления продуктов обмена веществ, происходит некроз клеток и тканей.

Вторая, часто встречающаяся, ошибка – растирание обмороженной конечности снегом или руками. Обтирать обмороженный участок снегом бессмысленно, поскольку таким образом кожный покров охлаждается еще больше. При выполнении этих манипуляций на коже возникают микротравмы, создающие благоприятные условия для развития инфекционного процесса, а затем гнойных поражений мягких тканей. Легкий массаж и несильное растирание возможны при первой стадии, но в дальнейшем потенциальный вред от механического согревания превышает потенциальную пользу.

Первая помощь в случае примерзания языка к металлу

Распространены обморожения, возникающие при соприкосновении теплой кожи с холодным металлом, когда в морозную погоду кто-то облизывает, например, качели или другой металлический предмет и прилипает к ним языком (что объясняется высокой теплопроводностью металлов).

Если пострадавший сам не может отделить примерзший язык от предмета, то сначала его нужно успокоить, а затем, поливая язык теплой водой, разморозить слипшиеся поверхности.

Никогда не пытайтесь плеснуть кипятком или горячей водой на место примерзания – будет тяжелый ожог.

Резкое отрывание языка от металла приводит к повреждению его нежной слизистой оболочки, или, проще говоря, слизистая оболочка так и остается примерзшей к предмету. На языке образуется рана, сильно кровоточащая и долго заживающая.

При возникновении небольшого кровотечения надо прополоскать рот прохладной водой, если же кровотечение серьезное, то необходимо прижать язык бинтом и вызвать бригаду скорой помощи.

Питание в течение дня должно быть щадящим, следует избегать употребления горячей и грубой пищи.

2.3. Оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током.

Электротравма – поражение электрическим током, влекущее за собой болезненные расстройства человеческого организма или смерть. Различают поражения, вызываемые техническим током и действием атмосферного электричества – молнией. Большое практическое значение имеют первые, поскольку электрический ток широко используется на заводах и фабриках, шахтах и рудниках, железных дорогах, в сельском хозяйстве, в быту и пр.

Поражение током чаще всего происходит во время проведения и ремонта электрической и радиотелефонной сети, работы с радиоаппаратурой, а также при неправильном пользовании электроприборами и оборудованием (электродвигатели, трансформаторы, выпрямители и т.п.).

Основными причинами несчастных случаев при этом являются:

незнание и несоблюдение правил техники безопасности,

технические неисправности электрооборудования и т.п.).

Ток, проходя через организм, вызывает нарушение деятельности центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания и др. Степень этих нарушений и тяжесть поражения зависят от различных факторов: напряжения и силы тока, продолжительности его действия на организм, величины сопротивления ему тканей организма, физического и психического состояния человека. Болезненное состояние, опьянение, общая слабость, юный или престарелый возраст пострадавшего снижают сопротивляемость действию электрического тока.

Проходя через тело, ток действует двояко:

во-первых, встречая сопротивление тканей, он превращается в тепло, которое тем больше, чем больше сопротивление. Наиболее велико сопротивление кожи, вследствие чего возникают её ожоги (от незначительных местных изменений до тяжёлых ожогов вплоть до обугливания отдельных участков тела);

во-вторых, ток приводит мышцы, в частности, дыхательные и сердечные, в состояние длительного сокращения, что может вызвать остановку дыхания и прекращение сердцебиения.

Проходя через головной и спинной мозг, ток вызывает нарушение их деятельности.

Нередко пострадавший гибнет на месте травмы.

Симптомы поражения электрическим током: судорожное сокращение мышц, спазм голосовой щели, головокружение, тошнота, бледность, цианоз губ, холодный липкий пот, потеря сознания, нарушение или отсутствие дыхания, падение сердечной деятельности. Может быстро наступить мнимая смерть (остановка дыхания и сердца), но её нельзя рассматривать как истинную смерть.

Общее действие электрического тока на организм может сказаться или сразу, или через несколько часов, даже через несколько дней. Поэтому во всех случаях после оказания первой медицинской помощи пострадавшего необходимо направлять в медицинское учреждение.

Первая и неотложная помощь при поражении электрическим током

Пострадавшего нужно немедленно освободить от действия тока. Самым лучшим является быстрое его выключение. Однако в условиях больших промышленный предприятий это не всегда возможно. Тогда необходимо перерезать или перерубить провод или кабель топором с сухой деревянной ручкой, либо оттащить пострадавшего от источника тока.

При этом необходимо соблюдать меры личной предосторожности: использовать резиновые перчатки, сапоги, галоши, резиновые коврики, подстилки из сухого дерева, деревянные сухие палки и т.п. При оттаскивании пострадавшего от кабеля, проводов и т.п. следует браться за его одежду (если она сухая!), а не за тело, которое в это время является проводником электричества.

Меры по оказанию помощи пострадавшему от электрического тока определяются характером нарушения функций организма:

Если действие тока не вызвало потери сознания, необходимо после освобождения от тока уложить пострадавшего на носилки, тепло укрыть, дать 20-25 капель валериановой настойки, тёплый чай или кофе и немедленно транспортировать в лечебное учреждение.

Если поражённый электрическим током потерял сознание, но дыхание и пульс сохранены, необходимо после освобождения от действия тока на месте поражения освободить стесняющую одежду (расстегнуть ворот, пояс и т.п.), обеспечить приток свежего воздуха, выбрать соответственно удобное для оказания первой помощи место с твёрдой поверхностью – подложить доски, фанеру и т.п., подстелив предварительно под спину одеяло.

Важно предохранять пострадавшего от охлаждения (грелки). Необходимо осмотреть полость рта; если стиснуты зубы, не следует прибегать к физической силе – раскрывать его рот роторасширителем, а надо сначала несколько раз кряду дать ему понюхать на ватке нашатырный спирт, растереть им виски, обрызгать лицо и грудь водой с ладони. Одновременно следует ввести подкожно 0,5 мл 1% раствора лобелина или цититона, 1 мл 10% раствора кофеина, 1 мл кордиамина. При открытии полости рта необходимо удалить из неё слизь, инородные предметы, если есть – зубные протезы, вытянуть язык и повернуть голову на бок, чтобы он не западал. Затем пострадавшему дают вдыхать кислород. Если поражённые пришёл в сознание, ему нужно обеспечить полный покой, уложить на носилки и поступать далее так, как указано выше в первом случае.

Но бывает и так, что состояние больного ухудшается – появляются сердечная недостаточность, частое прерывистое дыхание, бледность кожных покровов, цианоз видимых слизистых оболочек, а затем терминальное состояние и клиническая смерть. В таких случаях, если помощь оказывает один человек, он должен тут же приступить к производству искусственного дыхания «изо рта в рот» и одновременно осуществлять непрямой массаж сердца. делается это следующим образом: сначала оказывающий делает подряд 10 выдохов в лёгкие пострадавшего, затем быстро переходит к левой его стороне, становится на одно или оба колена и производит толчкообразное надавливание по центру грудины на её нижнюю треть. Массаж сердца прерывается каждые 15 секунд для проведения одного глубокого вдоха.

Если есть помощник, то оказание первой помощи проводят двое. Один производит искусственное дыхание, другой – непрямой массаж сердца. Эффективность этих мероприятий зависит от правильного их сочетания, а именно: во время вдоха надавливание на грудину пострадавшего производить нельзя. Во время выдоха на грудину следует ритмично нажимать 3-4 раза, делая паузу во время следующего вдоха и т.д. Таким образом, за одну минуту совершается 48 нажатий и 12 вдуваний. Непрямой массаж сердца частично обеспечивает вентиляцию лёгких. Для проведения массажа сердца надо надавливание производить не всей ладонью, а волярной (тыльной) поверхностью лучезапястного сустава. Давление на грудину усиливается другой ладонью, крестообразно располагаемой на дорзальной (ладонной) поверхности первой кисти. Оказывающий помощь при массаже сердца должен находиться в полусогнутом положении так, чтобы сила нажатия обеспечивалась и весом туловища. Надавливание должно быть таким, чтобы грудина смещалась к позвоночнику не менее, чем на 3-5 см. В этом случае происходит механическое сдавливание сердца, вследствие чего из него выталкивается кровь. При расправлении грудной клетки кровь из вен поступает в сердце.

Проведение массажа сердца у лиц в состоянии клинической смерти необходимо сочетать с применением не только искусственного дыхания, но и внутриартериального переливания крови или полиглюкина (250-500 мл), синкола и других средств.

Следует отметить, что при поражении электрическим током может развиться фибрилляция сердца (частые неэффективные сокращения сердечной мышцы, не обеспечивающие передвижения крови по кровеносным сосудам), завершающаяся остановкой сердца. В этом случае применяют раздражение сердечной мышцы с помощью специального аппарата – дефибриллятора.

Одновременно с массажем сердца и искусственным дыханием пострадавшему внутривенно вводят необходимые лекарственные вещества, в том числе 0,5 мл норадреналина (медленно!), 1 мл 10% раствора кофеина, 1 мл кордиамина, 1 мл 1% раствора мезатона или 0,3 мл 0,5% раствора эфедрина, 5 мл 10% раствора хлористого кальция, 30-40 мл 40% раствора глюкозы.

В связи с нарушением у пострадавшего кровообращения и ослабления всасывания из подкожного слоя вводить лекарственные вещества нужно внутривенно и по возможности медленно. При этом продолжают проводить искусственное дыхание и другие мероприятия по оказанию первой помощи.

Следует также проводить кожное раздражение – растирание тела и конечностей полотенцем, смоченным винным спиртом или 6% раствором уксуса.

У поражённых электрическим током меры оживления следует проводить очень тщательно и длительно вплоть до восстановления самостоятельного дыхания или появления безусловных признаков смерти – трупных пятен и окоченения.

Участки тела, обожжённые электрическим током, лечат в стационаре как термические ожоги. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы поражённых электротоком или молнией закапывали в землю.

3. Перечень средств обучения, используемых на занятии.

Методические рекомендации по теме;

ПК и видеопроектор;

Презентация по теме.

Учебный видеофильм.

Тренажёр «Илюша».

4. Порядок выполнения работы.

4.1. Изучить краткий теоретический материал по теме (см.2.1-2.3).

4.2. Практически отработать порядок оказания помощи при обморожениях.

4.3. Практически отработать порядок оказания помощи при электротравмах.

5. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия.

Вопросы и задания:

Дать определение понятию «фибрилляция».

Особенности оказания первой медицинской помощи при обморожении.

Особенности оказания первой медицинской помощи при электротравмах.

6. Задания студентам для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с методическими рекомендациями.

2. Изучить рекомендуемую литературу.

3.Решить тест в СДО «Фарватер» по данной теме.

Учебная и специальная литература.

1.Безопасность жизнедеятельности. Учебник для учреждений сред. проф. Образования, Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, 2013.

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для ссузов. Н.В.Косолапова, 2014.

3.Безопасность жизнедеятельности человека на море. Справочник. Учебное пособие, Ю.Г. Глотов. 2004.

Преподаватель-организатор ОБЖ И. И. Митяев

Печорское речное училище-филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова»