ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Лекарственные растения

Краснодарского края

Учебно-методическое пособие

Министерство образования, науки и молодёжной политики

Краснодарского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж»

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Лекарственные растения

Краснодарского края

Учебно-методическое пособие

К раснодар

раснодар

2019

УДК

М 42

Рецензент

Печатается по решению научно-методического совета.

Зеленая аптека. Лекарственные растения Краснодарского края, учебно-методическое пособие – г. Краснодар, 2019 год.

Авторы-составители:

Меденец Н. А. – преподаватель информационных технологий

Ушакова В. С. – преподаватель естественнонаучных дисциплин

Гриценко А. А., Теренина В. С. – студентки 2 курса,

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Данное учебно-методическое пособие разработано с целью оказания методической помощи студентам и педагогам образовательных учреждений, которые ведут практическую деятельность по реализации образовательных программ в области начального общего образования.

В пособии рассматривается круг вопросов, связанных с изучением лекарственных растений на уроках в начальной школе в условиях введения ФГОС. Содержание материала, изложенного в методическом пособии, сопровождается иллюстрациями и информацией о лекарственных растениях, представленными в электронном учебнике.

У

чебно-методическое пособие рекомендуется педагогическим работникам, реализующим программы начального и специального общего образования в условиях введения ФГОС, студентам, методистам, практикующим преподавание дисциплины «Окружающий мир», слушателям курсов повышения квалификации, руководителям образовательных организаций.

чебно-методическое пособие рекомендуется педагогическим работникам, реализующим программы начального и специального общего образования в условиях введения ФГОС, студентам, методистам, практикующим преподавание дисциплины «Окружающий мир», слушателям курсов повышения квалификации, руководителям образовательных организаций.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..…… | 3 |

| 1. ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ…..……. | 5 |

| 2. МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕРБАРИЕВ.…………….................... | 10 |

| 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА………………...…... |

19 |

| 4. ПРИМЕНЕНИЕ В ПРЕДМЕТЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НОО МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА» ……………………… |

30 |

| 5. ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЯХ В НОО……………………………………………………………... |

31 |

| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ……..……………………... | 37 |

ВВЕДЕНИЕ

Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе образования.Природа полна необыкновенных чудес. Если с ней дружить, она раскроет нам свои секреты и тайны. В наше время компьютерной техники и фантастических достижений медицины есть быстродействующие таблетки, микстуры, но, с одной стороны они помогают организму бороться с болезнями, а с другой -разрушают его, оказывая побочные явления.

Природа — настоящая кладовая здоровья. В ней спрятаны ценные вещества, которые помогают организму справиться со многими недугами. Одним из ярчайших представителей природы являются лекарственные растения. История человечества накопила огромный опыт использования лекарственных растений в быту для поддержания здоровья и лечения от болезней.

Актуальность обращения к этой теме определяется тем, что и сегодня лекарственные растения находят всё более широкое применение при лечении различных заболеваний, заменяя дорогостоящие лекарства. Ведь в них содержатся такие вещества, синтезировать которые человек ещё не может. Поэтому иногда лекарственные растения оказываются эффективней современных препаратов.

Очень важно формирование экологической культуры, интереса и бережного отношения к растениям, имеющим значение для естественного оздоровления человека.

Лекарственные растения, применяемые современной научной медициной, имеют многовековую историю. Накопленный опыт использования лекарственных растений лег в основу развития фармакогнозии как науки о лекарственном сырье и его использовании в лечебных целях. Первые систематические описания лекарственных средств, применяемых на Руси, относятся к ХШ-ХУ векам. Открытие первой аптеки относится к периоду царствования Ивана 1У (1581 год), далее территория заготовок дикорастущих лекарственных растений постоянно расширялась. При Петре 1 лекарственно-сырьевое дело получило дальнейшее развитие, были организованы аптекарские огороды в ряде областей, наиболее крупный – в новой столице Санкт-Петербурге, на Аптекарском острове, позднее превратившийся в крупное научно-исследовательское учреждение. В 1931 году был организован Всесоюзный институт лекарственных растений, находящийся под Москвой. В современной медицине широко применяются как сами лекарственные растения и их части, так и биологически активные вещества растительного происхождения, входящие в состав многих лекарственных препаратов.

ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Уже на самых ранних стадиях развития человеческого общества растения были не только источником питания людей, получения одежды, орудий труда и защиты. Они помогали человеку избавиться от болезней. Вначале знания о лечебных свойствах растений накапливались у женщин – хранительниц домашнего очага, но постепенно они становились привилегией старейшин.

В первобытном обществе известны болеутоляющие свойства растений семейства пасленовых, растения, действующие на пищеварительный тракт и т.д. Торговля и войны, способствовали распространению сведений о лекарственных средствах и приводили к взаимному обогащению медицинскими знаниями народов разных стран.

Рисунок 1.Обряд по очищению души от злых духов

С изобретением письменности эти сведения – как наиболее важные – были записаны. Самый древний из дошедших до нас медицинских текстов – это клинописная табличка, найденная при раскопках шумерского города Ниппура и относящаяся к концу III тысячелетия до н.э. В 145 строках даны прописи 15 рецептов. С зарождением у людей первых религиозных воззрений медицина стала наполняться элементами мистики. Не зная причин возникновения многих заболеваний, человек объяснял их появление вселением в организм злых духов, а лекарственные растения наделял таинственной силой, способной влиять на течение болезни и даже делать человека бессмертным. В рабовладельческом обществе появляются профессиональная медицина и врачебные школы со своими приемами воздействия на болезнь и секретными лекарствами. Тайны врачевания охранялись и наследовались по родству.

Китайская медицина насчитывает несколько тысяч лет. Уже в то время китайские врачи знали женьшень, эфедру, спаржу, кизил. Индийская медицина использовала около 800 растений. Значительная их часть используется и в настоящее время.

В тесном взаимодействии развивалась медицина народов междуречья и Древнего Египта. Многочисленные изображения растений и записи о них были найдены на стенах храмов и гробниц. Особенно ценные сведения о применении растений были прочитаны в древних памятниках письменности – египетских папирусах. В них были приведены около 800 рецептов на разнообразные лекарственные формы: пилюли, настои, мази, соки, припарки. Египтяне знали о целебных свойствах алоэ, аниса, белены, мяты, подорожника. Право приготовления лекарств имели только люди, принадлежавшие к высшему жреческому сословию. По представлениям египтян, все лечебное дело находилось под покровительством бога Тота, которого называли «фармации» (защитник, исцелитель), отсюда и современные названия, связанные с лекарствоведением, - фармацевтика, фармация и т.д.

Египетская медицина оказала большое влияние на развитие медицины Древней Греции и Рима. Греки, как и многие другие народы, связывали целебное действие растений со сверхъестественными свойствами, данными им богами, поэтому сведения о лекарственных травах богато представлены в легендах и мифах. Одним из выдающихся врачей и мыслителей Древней Греции является Гиппократ. Он создал учение о причинах возникновения болезней и методах их лечения, сделал попытку собрать и привести в систему разрозненные наблюдения и сведения о лекарственных средствах, описал 236 растений, которые применялись в медицине того времени. Среди них – белена, бузина, горчица, ирис, золототысячник, миндаль, мята и др.

Большая заслуга в истории медицины принадлежит арабским ученым. Они первыми ввели правила для изготовления лекарств, создали учение о ядах и противоядиях, ввели в медицинскую практику новые лекарственные вещества и лекарственные формы, они же первыми ввели испытание лекарств на животных. В 754 году была открыта первая аптека. Выдающийся представитель арабской медицины Авиценна. Его произведение «Канон врачебной науки» в течение столетий было настольной книгой не только арабских, но и европейских врачей и оказало большое влияние на развитие европейской медицины.

Н а Руси, как и у других народов, целебные свойства растений известны были с глубокой древности. Языческое мировоззрение, господствовавшее в Древней Руси, придавало лечению характер сверхъестественный. Поэтому лечение с помощью небольшого набора лекарственных трав велось знахарями, ведунами, волхвами, т.е. людьми, по народным понятиям, знающими, как надо подействовать на нечистую силу. Даже простой прием растительных лекарственных средств сопровождался рядом магических процедур. Обычными лекарствами были полынь, крапива, хрен, ясень, можжевельник, подорожник, береза и др. Издавна в Москве продавалось все необходимое для лечения различных болезней.

а Руси, как и у других народов, целебные свойства растений известны были с глубокой древности. Языческое мировоззрение, господствовавшее в Древней Руси, придавало лечению характер сверхъестественный. Поэтому лечение с помощью небольшого набора лекарственных трав велось знахарями, ведунами, волхвами, т.е. людьми, по народным понятиям, знающими, как надо подействовать на нечистую силу. Даже простой прием растительных лекарственных средств сопровождался рядом магических процедур. Обычными лекарствами были полынь, крапива, хрен, ясень, можжевельник, подорожник, береза и др. Издавна в Москве продавалось все необходимое для лечения различных болезней.

В

Рисунок 2. Древнерусский травник

16 веке после свержения татарского ига Россия возобновляет контакты с Западной Европой. На царскую службу приглашаются врачи, открываются первые аптеки, утверждается Аптекарский приказ, создаются аптекарские огороды для выращивания лекарственных трав. Повсеместно организуется заготовка дикорастущих лекарственных трав. Аптекарский приказ не только обязывал воевод вызывать «знатцев» трав, но и содержать их на службе. Набирали русских людей и для обучения аптекарскому делу.

Необходимо особо остановиться на роли лекарственных растений во время Великой Отечественной войны. В 1941г., а особенно к середине 1942 г., сбор лекарственных растений стал делом оборонного значения. В ряде научных центров Сибири были созданы комитеты ученых. Проблема была одна – изыскание и использование местного лекарственного сырья для нужд госпиталей и больниц. Всего в военные годы было введено в медицинскую практику около 50 лекарственных растений, большинство из которых относились к «забытым» научной медициной, но активно использовались в народной. В качестве активных антисептиков для лечения гнойных ран и язв были использованы фитонциды лука и чеснока, препараты календулы, бальзам из пихты, зверобойное масло. В госпиталях и больницах испытывался острый недостаток перевязочных материалов. И здесь помог решить проблему сфагнум – торфяной мох. Ученые доказали, что он обладает не только гигроскопическими, но и бактерицидными свойствами, поэтому способствует быстрому заживлению ран.

В 1941 году впервые в госпиталях стали применять лимонник. Настойку лимонника использовали не только в качестве средства, помогающего быстро восстановить силы раненых, но и для повышения остроты зрения у летчиков, вылетающих в ночные полеты.

Проблемой было также лечение желудочных заболеваний, получивших распространение из-за недоброкачественной пищи, антисанитарных условий. Для их лечения были предложены соплодия ольхи, корни кровохлебки, бадана, трава льнянки.

В современной медицине лекарственные растения не только не утратили своих позиций, но привлекают к себе все более пристальное внимание ученых. Из более чем 3000 препаратов, применяемых отечественной медициной, 40% вырабатывается из лекарственных растений. С каждым годом число их увеличивается. Лекарственным растениям нередко отдают предпочтение в связи с их небольшой токсичностью и возможностью длительного применения без проявлений побочного действия.

2. МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕРБАРИЕВ

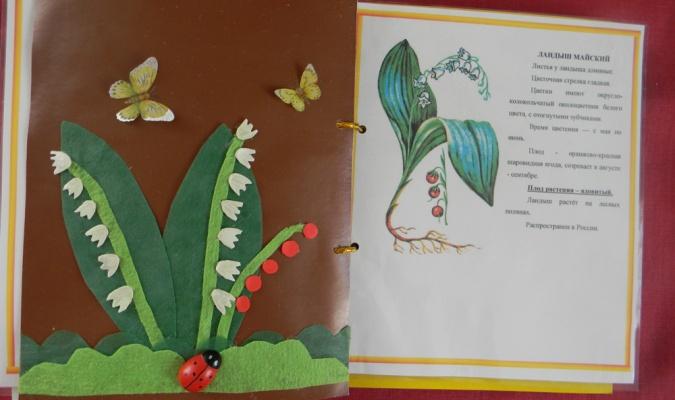

Гербарии вот уже два столетия на пике популярности. У нас коллекции засушенных растений только входят в моду и интерьеры, но на Западе без них невозможно представить себе практически ни одного дома. Из простого ботанического справочника о растениях гербарии давно превратились в роскошное увлечение и вид рукоделия. Сегодня засушенные растения чаще встретишь не в специальных гербарных листах, а на картинах, открытках, панно и альбомах. Воспоминания, застывшие во времени, рассказывают о любимых садовых растениях, ценных моментах и красочных букетах. Создавать сухие панно – целое искусство. Но искусство совсем не сложное.

Гербарии создают не только для научных целей и не только как «живые» иллюстрации к растениям. Конечно, если вы обнаружили редкий вид и решили помочь ботаническому сообществу, то ученые с благодарностью откликнуться не только на фотографии, но и на высушенный по всем правилам даже не смонтированный на лист экземпляр. Но сегодня гербарии также:

помогают «законсервировать» воспоминания – сохранить на память подаренные цветы и знаковые растения;

позволяют сохранить коллекцию собственных садовых растений или сберечь на долгие годы самые красивые и редкие цветки,

предлагают отличный декоративный материал в рамках эко-дизайна;

раскрывают новые грани деку пажа, аппликации и декорирования.

Необходимое оборудование:

гербарная сетка;

гербарная папка;

копалка;

бумага для закладки (на "рубашки");

бумага для этикеток;

нож;

фильтровальная бумага;

вата.

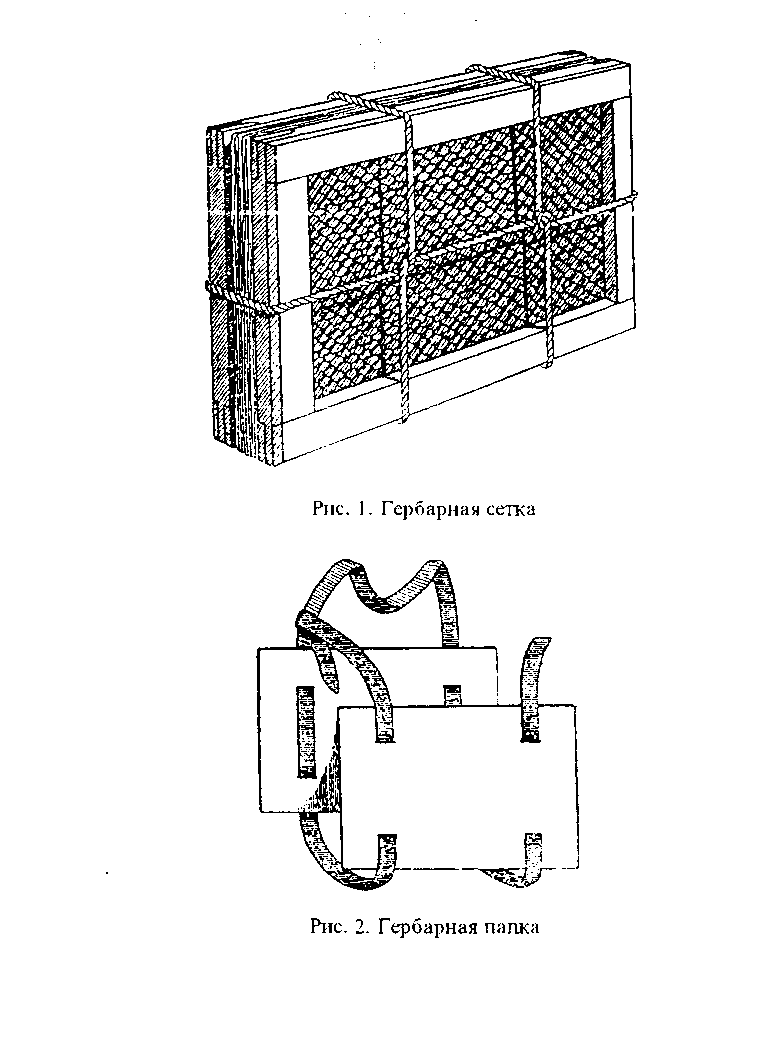

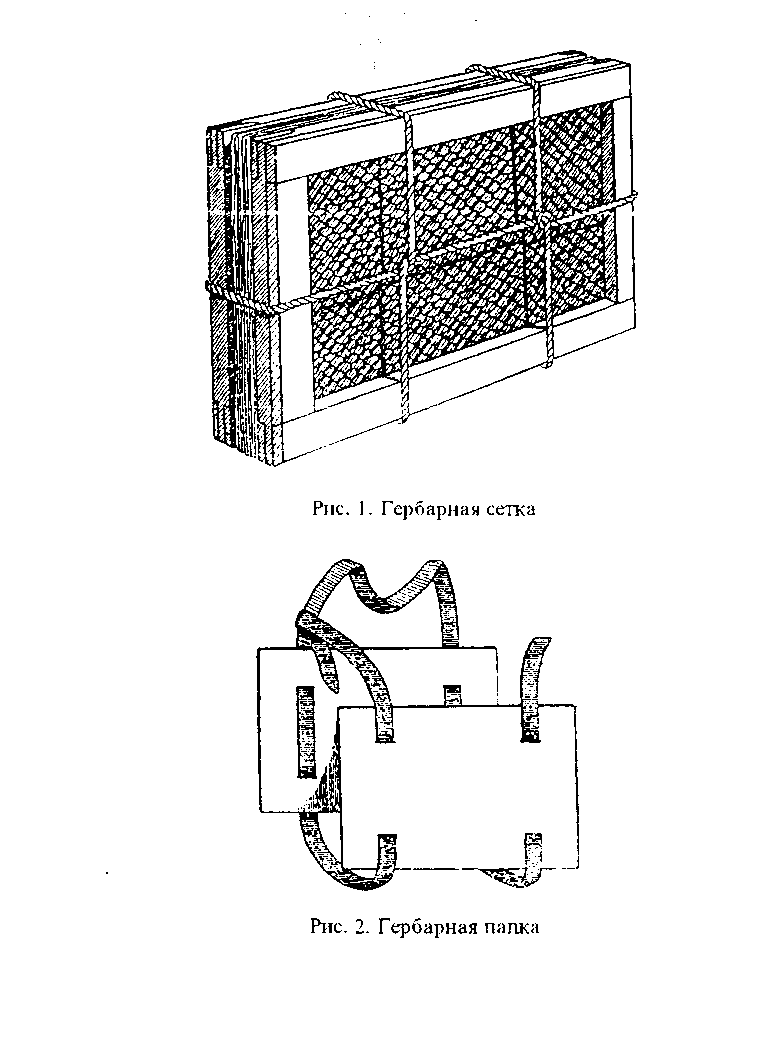

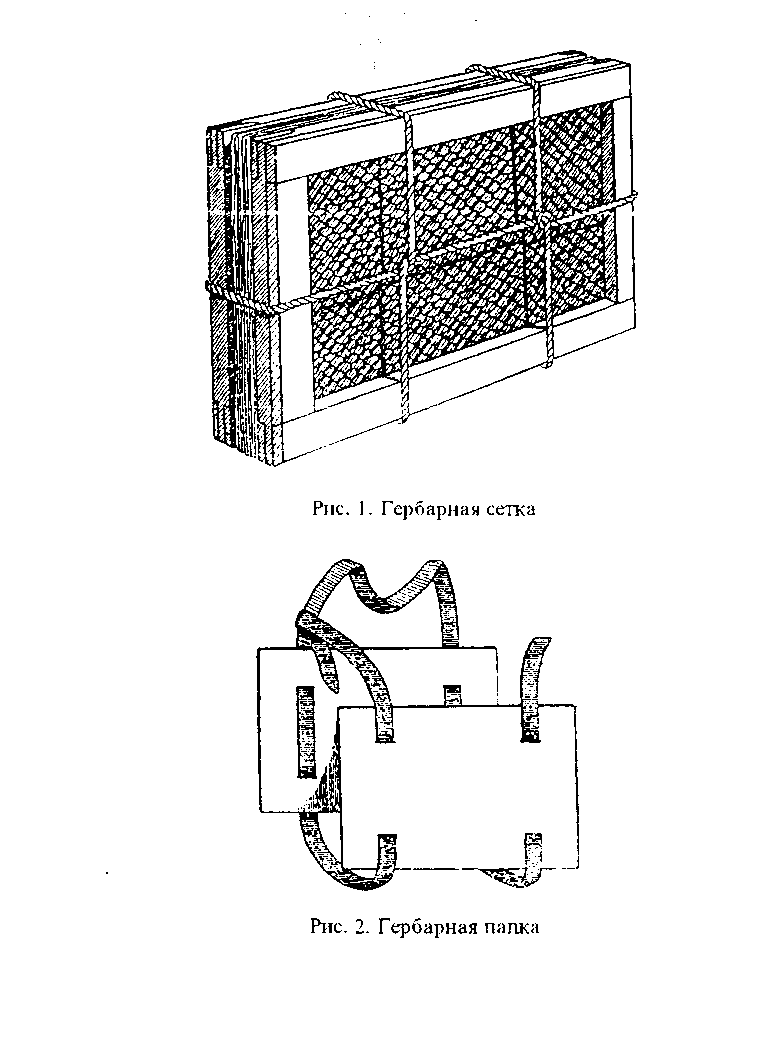

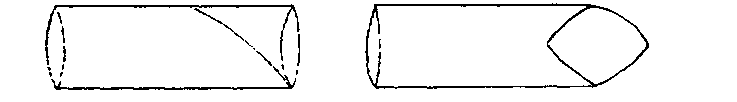

Гербарная сетка. Предназначена для сушки растений. Представляет собой две деревянные рамки с поперечными перекладинами и натянутой на них сеткой (рис. 1), размер рамки примерно 35 х 50 см. Рамка может быть без перекладин, но сетка в таком случае быстрее растягивается и растения хуже расправляются. Для затягивания сетки нужна прочная веревка (не шпагат, а что-нибудь потолще), длиной приблизительно 3,5 м.

Рисунок 1. Гербарная сетка

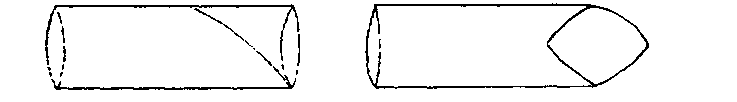

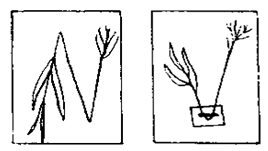

Гербарная папка. Нужна для сбора растений на экскурсии. Размер приблизительно тог же, что и у сетки. Представляет собой две фанерки или картонки с продетыми в прорези ремешками или веревкой (рис. 2). Должна затягиваться или завязываться и иметь петлю для того, чтобы носить на плече.

Рисунок 2. Гербарная папка

Рубашки. Годится любая разлагаемая бумага, чаще всего используются газеты. Сложенный пополам газетный полулист подходит и по формату, и по фактуре.

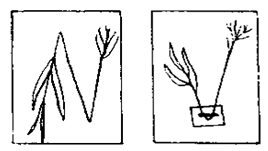

Копалкой может служить любой совок, но из достаточно прочной стали (не детский жестяной), или широкая стамеска. Хорошая копалка получается из обрезка стальной трубы диаметром 4 - 5 см и длиной 25 - 30 см, соответствующим образом отпиленная и заточенная (рис. 3). Края слегка разгибаются и затачиваются.

Рисунок 3. Копалка из обрезка стальной трубы

Что нужно взять на ботаническую экскурсию

гербарная папка с рубашками;

копалка;

нож;

листочки бумаги для черновых этикеток;

карандаш;

полевой дневник;

план местности;

компас.

Как выбирать растения для гербаризации

Растения должны быть здоровыми, целыми и «средними» во всех отношениях. Собирают обычно экземпляры цветущие (или споро носящие). Если растение двудомно (разнополо), то собирают экземпляры и мужские, и женские. Если у одного и того же вида в разном возрасте, или в разных местах растения наблюдаются побеги различного вида (например, удлиненные и укороченные) или листья по-разному выглядят - все их надо собрать в гербарий. Кроме того, многие группы растений требуют сбора в различных состояниях, так как их определяют не только по признакам цветка.

Для представителей семейств крестоцветных, зонтичных, сложноцветных, некоторых бобовых и бурошнековых необходимо собирать также побеги с плодами.

Представителей рода осока собирают с плодами (цветы не обязательны), так как осоки определяются по мешочкам (образование, окружающее плод осоки). Кроме того, очень важно, чтобы у осок была собрана вся подземная часть - для определения часто необходимо видеть форму кущения, длину корневища и влагалища нижних листьев. Тоже самое важно и для злаков.

Род ива достаточно сложен для определения и сбора, так как растения часто бывают схожи, и они двудомные. Цветут ивы в безлистном состоянии, поэтому сбор приходится проводить два раза - весной во время цветения и после полного распускания листьев, что представляет определенную трудность, т.к. после распускания листьев куст сильно меняет внешний облик. Целесообразно пометить то растение, с которого весной взяты образцы. Кроме того, для определения ив надо знать форму роста (дерево это или куст) и, иногда, цвет коры - внутри и снаружи. Все эти признаки надо отметить в черновой этикетке.

Такие же проблемы возникают при сборе ясеней, ольх, тополей и вязов, которые требуют дополнительного сбора во время плодоношения.

Есть целая группа родов очень полиморфных растений, которые вызывают большие затруднения при определении, тем более, что в ряде случаев виды этих родов гибридируют между собой. К таким родам относятся ястребинки, лапчатки, незабудки, малины, шиповники, горцы и др. Представителей этих родов надо собирать в различных стадиях развития во время цветения, при неспелых и спелых плодах. Впрочем, гербарий этих растений имеет большое значение лишь для специалистов.

Листья крупных папоротников надо брать целиком, всё растение при этом выкапывать не обязательно. Хвощи собирают в два приема - весеннее поколение со спороносными колосками и летнее - без колосков. Мхи собирают с коробочками и укладывают небольшими дерновинами. Мхи и лишайники с деревьев собирают с кусочками коры.

Основные правила закладки растений

Сразу после того, как растение собрано, его надо заложить в папку, так как повядшие листья расправлять значительно труднее.

Подземные части тщательно очищаются от земли. Затем растению придается та форма, которую Вы хотите видеть в готовом гербарии. Главный принцип расположения на листе бумаги - чтобы растение выглядело по возможности наиболее естественно, но с учетом эстетики. Каждый лист растения распрямляется, один или несколько листьев переворачиваются нижней стороной вверх, а если листья в естественном состоянии как-либо изогнуты (например, сложены вдоль центральной жилки), то несколько из них оставляют в таком же виде. Если листья или побеги налегают друг на друга, между ними прокладывается кусочек бумаги, иначе места налегания темнеют.

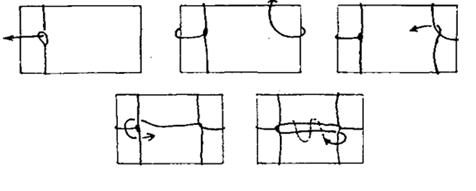

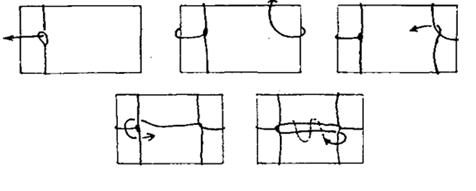

Длинные стебли и листья, не помещающиеся на лист, изгибаются. Сгибы производятся под острым углом. Для того, чтобы стебель не разгибался, место сгиба вставляется в прорезь в клочке бумаги. Все изгибы должны находиться на одном уровне и доходить почти до краев листа (Рис. 4).

Рисунок 4. Верное расположение длинных стеблей на листе

Очень крупные растения разрезаются на части, причем закладывать их следует не все, а только наиболее характерные. Если даже эти части на один лист не помещаются, можно сделать несколько, и монтировать их потом в коллекционный гербарий надо будет на нескольких листах.

Толстые части растений режутся вдоль, иногда еще приходится выскребать сердцевину. Жесткие и колючие растения предварительно сплющивают, зажимая между досками или листами твердого картона.

Мясистые растения, типа очитков или молодила, перед засушиванием ошпариваются кипятком, иначе они продолжают расти в гербарии и подгнивают.

Если сочное растение очень нежное, то вместо ошпаривания можно опустить его на несколько секунд в спирт. Для того, чтобы сочные растения при сушке не темнели, можно их посыпать порошком салициловой кислоты. Порошок от этого не портится, и потом его можно собирать и использовать повторно.

Цветки синих оттенков (например, колокольчики) легко теряют окраску. Их рекомендуется прокладывать бумагой, предварительно пропитанной раствором поваренной соли и высушенной. Нежные цветы лучше прокладывать тонким слоем ваты или фильтровальной бумаги. Чем быстрее венчик высохнет, тем с меньшей вероятностью он изменит цвет.

Чтобы тонкие части растения, лежащие рядом с толстыми (например, листья на толстом стебле), не сморщились при сушке, их надо проложить свернутым в несколько раз кусочком бумаги.

Водные растения расправляются прямо в воде. Для этого лист плотной бумаги (типа чертежной) подводится в воде под растение (предварительно вынутое из грунта, если оно прикреплено). Растение расправляется, а затем лист бумаги за два края аккуратно вынимается из воды. При этом надо следить, чтобы вода стекала равномерно со всех сторон. Лист с растением вкладывается в сухую рубашку.

Хвойные растения в гербарии почти всегда осыпаются. Для предотвращения осыпания их можно обваривать кипятком или окунать в спирт (70 градусов), однако это помогает далеко не всегда. Самое радикальное средство - окунуть ветку в растворенный в горячей воде столярный клей. Когда иголки растут пучками (как у лиственницы, или кедра), в каждый пучок пускается капля клея.

Очень важное правило: в каждый лист с растениями необходимо вложить рабочую этикетку.

На этикетке следует указать дату сбора, географическое положение, в каком биотопе рос данный вид. В некоторых случаях указываются и другие данные, например, для мхов и лишайников, растущих на коре, - породу дерева, для паразитов, типа заразихи, -название растения-хозяина.

На память полагаться нельзя! Растения в гербарии, не имеющие сопроводительных данных, бессмысленны, а выкидывать уже засушенные экземпляры по причине отсутствия этих данных - непростительный грех для ботаника.

По прибытии домой растения из гербарной папки перекладываются в сетку, по возможности сразу же. Укладываются они в тех же рубашках, в которые были заложены на экскурсии. Между рубашками прокладывается по 2-3 газеты или специальные матрасики. Матрасики делаются из тонкого слоя ваты, обернутого папиросной или фильтровальной бумагой и прошитые или проклеенные клейстером по краям. Размер их такой же, как и у рубашек - 35 х 50 см. В сетку закладывают 15-20 листов с растениями. Сетка сильно затягивается веревкой так, чтобы половинки ее нельзя было сдвинуть руками друг относительно друга, а веревка звенела.

Способов затягивания сетки существует множество, для примера приводим один из них.

Рисунок 5. Схема затягивания веревки на гербарной сетке

На одном конце веревки завязывается узел, на другом - петелька. В эту петельку продевается конец веревки и полученную петлю надевают на сетку. Сетка обвязывается веревкой по схеме на рис. 5. Далее сетка кладется на стул или на пол, края ее сильно прижимаются руками или руками и коленом, а конец веревки при этом сильно натягивается на себя. Когда сетка, по Вашему мнению, достаточно затянута, конец веревки направляется вверх, а перекрестье веревок прижимается большим пальцем левой руки (чтобы веревка не слабела). Затем делается узел (рис. 6): петля вытягивается до затягивания узла, а узелок на конце веревки препятствует проскальзыванию конца. За эту петлю сетка вывешивается на улице в тени.

В первые 2-3 дня прокладки меняются как можно чаще, не реже 2-х раз в день, лучше даже 3-4 раза, а в последующие дни - 1 раз в сутки до полного высыхания растений. Если сетки нет, то можно сушить растения просто под грузом, прижав фанерой или чем-либо подобным, но тогда растений надо класть меньше, а прокладок - больше и менять их чаще.

Рисунок 6. Схема завязывания узлов

В условиях повышенной влажности прокладки и растения можно сушить утюгом. Только что собранные растения могут потемнеть, впрочем, некоторые растения темнеют от утюга всегда, так что, прежде, чем гладить, надо проверить реакцию растения.

Готовность растения сложно проверить, приподняв его за стебель: листья и концы побегов не должны резко изгибаться вниз. Еще можно прикоснуться губами к растению - не до конца просохшее растение холодит губы.

Хранение гербария

Готовый гербарий складывается в пачки по 15-20 листов, причем укладывать их лучше корнями в разные стороны, чтобы пачка была одинаковой толщины и листы гербария не перегибались.

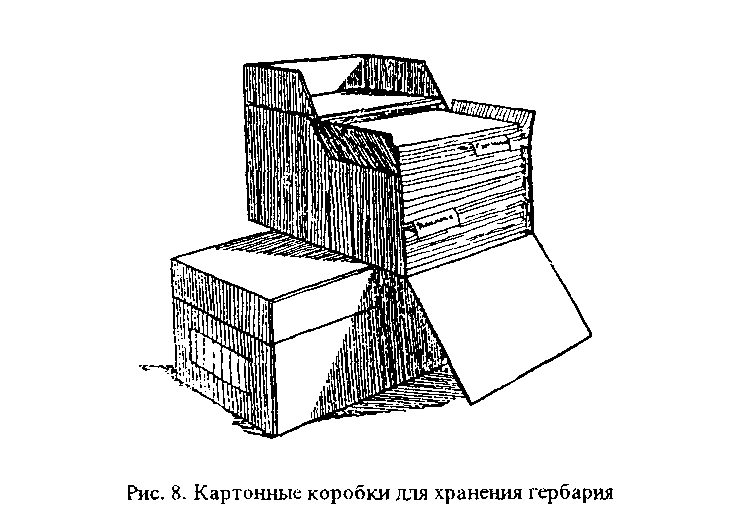

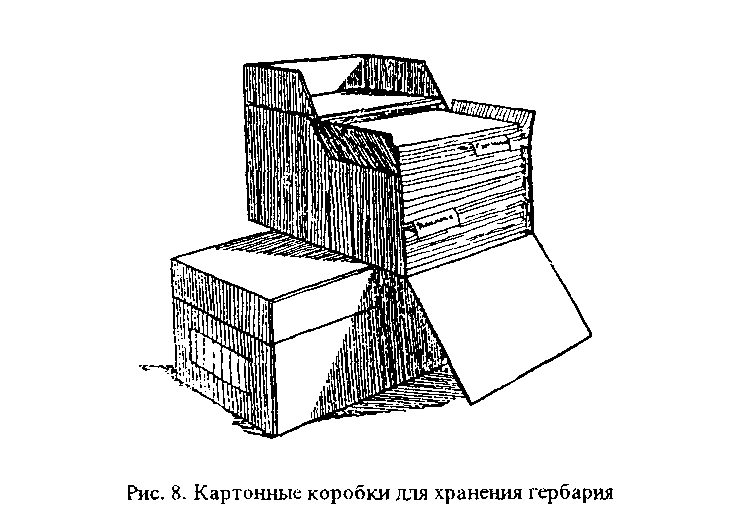

Пачки удобно хранить в картонных папках. Папка делается из двух картонных листов, скрепленных через прорези тесемками. Для удобства работы с гербарием в папку целесообразно складывать растения согласно какой-либо системе, по группам (например, семействам) и делать на папке соответствующую надпись. Растения из одного рода складываются в общую рубашку. Гербарий хранится в сухом помещении, регулярно проветриваемом. Шкафы должны плотно закрываться. Хорошо хранить гербарий в специальных картонных коробках (45-50 см длины, 32-35 см ширины и 28-30 см высоты), с открывающимися передними стенками (рис. 7).

Рисунок 7. Картонные коробки для хранения гербариев

Обычно рекомендуется класть в коробки нафталин, но опыт показывает, что это не слишком помогает. В больших хранилищах гербарии обрабатывают парами сероуглерода, но это средство не очень доступно. При обнаружении заражения можно попробовать обработать любым средством от бытовых насекомых.

При просмотре гербарные листы не перевертывают, а перекладывают.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Разработка и реализация проекта «Зеленая аптека» осуществлена в соответствии с компетентностным подходом в образовании и с требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы, отраженными в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, предусматривающими овладение учителем начальных классов рядом общих и профессиональных компетенций, а именно: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач (ОК 4), использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5), определять цели и задачи, планировать уроки, внеурочные занятия, внеклассную работу (ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3), разрабатывать учебно-методические материалы (ПК 4.1). Овладение данными и другими общими и профессиональными компетенциями способствует успешной организации учителем учебно-воспитательной работы в начальной школе.

Совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего образования, отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО). При этом особое внимание уделено системно-деятельностному подходу, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, переход к стратегии социального проектирования, достижение желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся. Решению данных задач будет способствовать достижение таких метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, как: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, активное использование различных способов и средств, в том числе ИКТ, для решения различных познавательных и коммуникативных задач. Необходимость достижения желаемых результатов определяет выбор педагогом приоритетных образовательных технологий: проектного, исследовательского обучения, информационно-коммуникационных технологий.

Метод проектирования не только решает задачи освоения содержания предмета, но и способствует становлению социальной, личностной, информационной, коммуникативной компетенции обучающегося, что в полной мере соответствует задачам развития современного образования в условиях новой социально-образовательной ситуации, причем данная образовательная технология может быть реализована в рамках как урочной, так и внеурочной, и внеклассной деятельности.

Тематика проекта «Зеленая аптека» позволяет решать познавательные и личностно-ориентированные задачи как в поле педагогического колледжа, так и начальной школы, а именно: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, активизация познавательной деятельности в области здоровьесбережения, формирование умений поиска, анализа, обработки и представления информации, формирование умений по сбору и использованию лекарственного сырья, по изготовлению гербариев лекарственных растений. При этом реализация проекта возможна как на уроках естествознания, кубановедения, окружающего мира, так и в ходе организации внеурочной деятельности, в частности, при реализации таких ее направлений, как образовательное (организация работы кружков по интересам, интеллектуальных викторин и олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов) и спортивно-оздоровительное (формирование навыков здорового образа жизни, проведение тематических классных часов, беседы с обучающимися и родителями по профилактике заболеваемости, походы выходного дня и др.).

Рассмотрим ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования и изучаемый в нем МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания

| Раздел, темы | Формы и методы работы |

| 5.1 Методика преподавания естествознания как наука. Естественнонаучные представления и понятия |

| Пр. занятие 1. Выявление основных биологических и географических представлений и понятий

| Выявление основных естественнонаучных представлений и понятий, например: Биосфера – растения – покрытосеменные растения – семейство сложноцветные – род ромашка – вид ромашка лекарственная. |

| Пр. занятие 2. Составление схемы формирования и развития естественнонаучного понятия | Составление схемы формирования и развития понятия: - демонстрация натурального растения (гербария) ромашки лекарственной, рассказ о ее значении как лекарственного растения; - практическая работа обучающихся с гербарием, описание и зарисовка растения; - подготовка обучающимися сообщения о данном растении и его значении, мультимедиа презентации; - выбор данного растения из ряда сложноцветных по характерным признакам, например: мать-и-мачеха, одуванчик, ромашка, нивяник, василек.

|

| 5.2 Обзор программ по начальному курсу естествознания |

| Пр. занятие 3. Сравнительный анализ программ по начальному курсу естествознания | Обзор вариативных УМК и программ по дисциплине «Окружающий мир» по выявлению возможности изучения данной темы: УМК «Школа России», программа А.А.Плешакова «Окружающий мир»; УМК «Начальная школа ХХ1 века», программа «Окружающий мир» Н.Ф.Виноградовой; УМК «Школа 2100», программа «Окружающий мир» А.А.Вахрушева; УМК «Перспективная начальная школа», программа «Окружающий мир» О.Н.Федотовой и др. |

| 5.3 Материальная база обучения естествознанию |

| Пр. занятие 4. Методика использования учебника на уроках окружающего мира в начальной школе

| Выявление методических особенностей работы с учебником по данной тематике, например, по теме «Растения леса»: - работа с текстом: выборочное чтение о лекарственных растениях леса и их значении (липа, шалфей, ландыш, зверобой и др.), выписать названия лекарственных растений в тетрадь; составить пищевую цепь с участием данных растений (липа – заяц – лиса); составить рассказ о лекарственных растениях леса и их использовании человеком (на основе материала в учебнике и дополнительных сведений); - работа с иллюстрациями: зарисовать и подписать лекарственные растения |

| Пр. занятие 5. Комплексное использование средств обучения на уроках окружающего мира в начальной школе | Методика работы с натуральными лекарственными растениями (в том числе комнатными – алое, герань, коланхое), уход за растениями и их использование; Методика работы с гербарием лекарственных растений на уроках естествознания, методика изготовления гербария; Использование ТСО: подготовка мультимедиа презентаций о лекарственных растениях, подбор и демонстрация видеофильмов по данной тематике; Работа с изобразительными средствами обучения (учебник, картины, таблицы): описание иллюстраций, составление рассказа, зарисовка растений; |

| 5.4 Методы и приемы обучения естествознанию |

| Словесные методы обучения

Наглядные методы обучения

Практические методы обучения

Метод проектирования

| Методика подготовки рассказа и беседы о лекарственных растениях и их использовании; Демонстрация натуральных лекарственных растений и их иллюстраций, «Красной книги Краснодарского края», мультимедиа презентаций и видеофильмов по данной тематике; Практические работы по изучению лекарственных растений (описание, зарисовка), уход за растениями и их размножение; Индивидуальное и коллективное проектирование по данной тематике: «Лекарственные растения леса», «Лекарственные растения луга», «Лекарственные растения Краснодарского края» и др. |

| Пр. занятие 6. Определение методов и приемов работы на уроке окружающего мира в начальной школе

| Наблюдение и анализ урока окружающего мира в начальной школе, например, по теме: «Части цветкового растения»: При выявлении методов и приемов работы на данномуроке делается акцент на возможности использования с лечебной целью различных частей растения, например: корни, корневища – ландыш, одуванчик, валериана, солодка, женьшень; стебель (трава) – тысячелистник, полынь, зверобой, душица; листья: мать-и-мачеха, алоэ, крапива, подорожник; цветки: липа, ноготки (календула), ромашка, мята; плоды и семена: шиповник, калина, черная смородина и т.д. |

| 5.5 Формы организации учебного процесса по естествознанию |

| Пр. занятие 7. Разработка технологической карты комбинированного урока по окружающему миру.

| Разработка технологической карты урока по окружающему миру с использованием данной тематики, например: «Растения луга», «Растения леса», «Природная зона тундры», «Организм человека и его здоровье» и др.

|

| Пр. занятие 8. Разработка контрольно-оценочных средств по естествознанию по заданной теме.

| Разработка тестовых заданий: 1. Растение, содержащее наибольшее количество витамина С (аскорбиновой кислоты): а) апельсин; б) картофель; в) черная смородина;

2. Исключи лишнее: Подорожник, ромашка, липа, шалфей

3. Соотнеси понятия:

1. Лечение кашля 2. Дезинфекция ран 3. Укрепление иммунитета 4. Удаление бородавок

а) подорожник б) солодка в) чистотел г) шиповник

Ответ: 1б, 2а, 3г, 4в

|

| Экскурсия по изучению природы, ее значение, межпредметные связи

| Экскурсия по изучению лекарственных растений пришкольного участка, сбор лекарственного сырья (цветки липы, ромашки), изготовление гербария |

| Внеурочная деятельность по естествознанию в начальной школе, ее значение | Разработка плана кружка «Зеленая аптека», разработка технологической карты внеурочного занятия по данной тематике, разработка викторины по данной теме

|

| 5.7 Биосфера, методические особенности изучения растительного и животного мира в начальном курсе естествознания |

| Пр. занятие 16. Методика изучения частей цветкового растения в начальной школе

| Выявление частей лекарственных растений, используемых с лечебной целью, их характеристика: Корень, корневище – ландыш, чемерица; Стебель, побег – зверобой, душица; Листья – мята, одуванчик, душица; Цветки – ноготки, ромашка, липа; Плоды – шиповник, малина, черника |

| Пр. занятие 17. Методика изучения многообразия покрытосеменных растений в начальной школе | Выявление и характеристика лекарственных растений в пределах различных классов и семейств покрытосеменных растений:

Класс двудольные: 1. Семейство розоцветные – шиповник, боярышник, абрикос 2. Семейство бобовые – солодка, термопсис 3. Семейство пасленовые – белена черная, белладонна, дурман, паслен черный 4. Семейство крестоцветные – пастушья сумка, горчица, донник лекарственный 5. Семейство сложноцветные – ромашка лекарственная, календула, мать-и-мачеха, одуванчик, зверобой 6. Семейство зонтичные – петрушка, укроп, кориандр, сельдерей

Класс однодольные: 1. Семейство злаки – овес, кукуруза 2. Семейство лилейные – ландыш, алоэ, лук |

| 5.8 Методические особенности изучения природных зон в начальном курсе естествознания |

| Пр. занятие 20. Сравнительная характеристика природных зон в начальной школе | Выявление и характеристика лекарственных растений различных природных зон: Тундра – черника, брусника; Лес – дуб, липа, боярышник, шалфей, ландыш, валериана, шиповник; Степь – ромашка, спорыш, подорожник, пастушья сумка, пустырник; Субтропики – олеандр, софора японская, лимонник, барбарис |

4. ПРИМЕНЕНИЕ В ПРЕДМЕТЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»НОО МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА «ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА»

Цель курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной научной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. Современный ФГОС НОО ориентирован на результаты обучающихся, освоивших основную образовательную программу, к которым, к которым относятся:

Совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего образования, отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО). При этом особое внимание уделено системно-деятельностному подходу, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, переход к стратегии социального проектирования, достижение желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся, развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, что и составляет цель и основной результат обучения. При этом предусматривается разнообразие организационных форм обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала.

Необходимо отметить, что особое значение в ФГОС НОО уделяется укреплению физического и духовного здоровья обучающихся, и одной из составляющих личностной характеристики выпускника начальной школы является выполнение правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, а также формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

УМК «Школа России» - программа А.А.Плешакова

«Окружающий мир» (1-4 классы)

2 класс:

Раздел «Природа»: природа живая и неживая; многообразие растительного мира; значение растений в природе и жизни человека; лекарственные растения, их характеристика и значение.

Раздел «Здоровье и безопасность»: значение лекарственных растений в сохранении и укреплении здоровья человека (шиповник, черная смородина, подорожник, календула и др.); безопасное поведение в природе; ядовитые растения, их характеристика, симптомы отравления при неосторожном обращении, правила безопасного поведения (ландыш, белена черная, белладонна и др.).

3 и4 классы:

Разделы «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность»; «Природа России», «Родной край – часть большой страны»: разнообразие растительного мира России, Краснодарского края, в том числе – лекарственных растений, их характеристика, значение; Красная книга Краснодарского края;Кавказский государственный биосферный заповедник.

Формы работы: экскурсии (в том числе – виртуальные, например, в Кавказский государственный биосферный заповедник), сбор лекарственных растений и изготовление гербариев, сбор, обработка и использование лекарственного сырья (например, чай с шиповником, липой и др.), подготовка сообщений, рисунков. Выставки творческих работ обучающихся, разработка проектов, разработка и проведение викторин с использованием данной тематики и т.д.Посещение Ботанического сада КубГУ.

УМК «Начальная школа ХХ1 века» - программа Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир» (1-4 классы)

1-4 классы:

Раздел «Твое здоровье»:

Понятие о здоровье человека, его сохранение и укрепление; значение лекарственных растений в сохранении и укреплении здоровья;

Раздел «Природные сообщества»:

Природные сообщества: лес, поле, луг, водоем и другие; характеристика лекарственных растений различных природных сообществ, их значение;

Разделы «Природа и человек», «Царства природы»:

Человек как биологическое существо, человек и мир природы; необходимость бережного отношения к природе, сохранение растительного и животного мира, сохранение лекарственных растений;

Формы работы: экскурсии (в том числе виртуальные), сбор лекарственных растений, сбор растительного сырья, его хранение и применение (фито чаи и др.), изготовление гербария, подготовка сообщений, рисунков, проектов, выставки творческих работ обучающихся, работа с Красной книгой Краснодарского края, посещение Дендрария, Ботанического сада КубГУ, разработка и проведение викторин, конкурсов с использованием данной тематики и др.

УМК «Перспектива» - программа А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» (1-4 классы)

1 класс:

Раздел «Мы и наш мир»:

Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Комнатные лекарственные растения (алоэ, коланхоэ, герань и др.), их характеристика, значение, применение, правила ухода, способы размножения (практическое занятие).Что растет у школы. Экскурсия по пришкольной территории.

Экскурсия по пришкольной территории, знакомство с лекарственными растениями (липа, ромашка, шиповник, калина, подорожник и др.), сбор растений, изготовление гербария, подготовка сообщений, рисунков.

Дикорастущие и культурные растения. Растительный мир Кубани. Знакомство с дикорастущими и культурными лекарственными растениями, в том числе Краснодарского края, их характеристика, значение

Природа в городе. В Ботаническом саду. Посещение Дендрария, Ботанического сада КубГУ.

2 класс:

Раздел «Осень, зима, весна и лето». Сезонные явления в растительном мире. Экскурсии по изучению сезонных явлений в мире растений (осень, зима, весна); правила и сроки сбора лекарственных растений

3 класс:

Раздел «Правила безопасного поведения в природе». Лекарственные и ядовитые растения (ландыш, лютик едкий, белена черная, ясенец кавказский, борщевик и др.), правила безопасного поведения и обращения с растениями, признаки отравления, правила оказания первой помощи.

Формы работы: экскурсии (в том числе – виртуальные, например, в Кавказский государственный биосферный заповедник), сбор лекарственных растений и изготовление гербариев, сбор, обработка и использование лекарственного сырья (например, чай с шиповником, липой и др.), подготовка сообщений, рисунков. Выставки творческих работ обучающихся, разработка проектов, разработка и проведение викторин с использованием данной тематики и т.д. Посещение Ботанического сада КубГУ.

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

В МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЯХ В НОО

В ФГОС НОО представлена Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая должна обеспечивать:

- пробуждение желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера жизнедеятельности;

- формирование установок на использование здорового питания;

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования правил личной гигиены и здоровьесозидающих режимов дня;

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде.

Таким образом, вопросам охраны и укрепления здоровья, формированию установок на здоровый образ жизни у обучающихся начальной школы в ФГОС НОО уделяется большое внимание, поэтому вопросы изучения растительного мира, в частности, лекарственных растений, возможности их использования в лечении различных заболеваний, в поддержании личной гигиены, включения в рацион здорового питания, умения распознавать ядовитые растения с целью безопасного поведения в окружающей среде приобретают особое значение, что определяет актуальность данного проекта.

Решению данных задач будет способствовать достижение таких метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, как: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, активное использование различных способов и средств, в том числе информационно-коммуникационных технологий, для решения различных познавательных и коммуникативных задач. Необходимость достижения желаемых результатов определяет выбор педагогом приоритетных образовательных технологий: проектного, исследовательского обучения, информационно-коммуникационных технологий.

Метод проектирования не только решает задачи освоения содержания предмета, но и способствует становлению социальной, личностной, информационной, коммуникативной компетенции обучающегося, что в полной мере соответствует задачам развития современного образования в условиях новой социально-образовательной ситуации, причем данная образовательная технология может быть реализована в рамках как урочной, так и внеурочной, и внеклассной деятельности.

Рассмотрим возможности изучения лекарственных растений в различных предметных областях.

Литературное чтение:

Загадки:

Он сорняк, он цветок,

От болезни мне помог.

Как присяду на диванчик,

Вспомню желтый... (Одуванчик)

Если что-то заболит,

Даже зверь не устоит.

С какой же травкой пить настой?

С чудо-травкой... (Зверобой)

Вкусен чай и ароматен,

С ней он легок и приятен:

Листочки сорваны, помяты.

Что ты вдыхаешь? - Запах... (Мяты)

Если травку ты сорвешь,

Руки, знай, не ототрешь.

Доктор всех аптечных дел,

Кто лечит ранки? (Чистотел)

Вдоль дорожек его встретишь,

Ранки, ссадины излечишь,

Сорвешь листочек осторожно.

Кто нас излечит? (Подорожник)

Сидит на палочке

В красной рубашке,

Брюшко сыто,

Камешками набито. (Шиповник)

Пословицы и поговорки:

Береза ума дает.

Как из муки не испечешь хлеба, так без зверобоя не вылечишь человека.

Душа и редечкой напитается, а тело вологу любит.

Лук семь недугов лечит.

Чеснок толченый, да таракан печеный.

Если испечь луковицу прежде, чем лук собран с огорода, то весь лук высохнет.

В сосновом лесу — молиться, в берёзовом — веселиться.

Ель да береза — чем не дрова? Хлеб да вода — чем не еда?

Лук и капуста болезнь не пустят.

Рассказы:

Паустовский К. Г. «Заботливый цветок»;

Сладков Н. И. «Одуванчик и Дождь»;

Сладков Н. И. «Крапивное счастье»,«Кувшинка», «Волчье лыко», «Хитрый одуванчик», «Сердитые голоса», «Клюква»;

Павлова Н. М. «Хитрый одуванчик»;

Вовк Б. А. «Цветы».

Технология:

Кубановедение:

Уроки:

«Будем жить в ладу с природой»

«Красота природы родного края»

«Растительный и животный мир»

«Красная книга Краснодарского края»

«Разнообразие растительного и в прошлом и настоящем»

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные акты

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. / Министерство образования и науки Российской Федерации.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. / Министерство образования и науки Российской Федерации.

Специальная литература

Ворошилов В.Н. Определитель растений советского Дальнего Востока. М.:Наука, 1982.

А.В.Ремнев. Сосудистые растения Дальнего Востока. Омск: Издательство Омского государственного университета.2004

Чипизубова М.Н., Пшенникова Л.М. Деревья и кустарники юга Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 2004.

Акопов И.Э. «Важнейшие Отечественные лекарственные растения и их применение», 1990 год.

Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия», М.: «Медицина» 1983 год.

Гаммерман А.Ф. «Лекарственные растения», М.: «Высшая школа» 1990 год.

Государственная фармакопея СССР XI издания, М.: «Медицина» 1990 год

Гринкевич Н.И. «Лекарственные растения», М.: «Высшая школа» 1991 год.

Колотилова А.И. «Витамины, химия, биохимия и физиологическая роль», Ленинград 1976 год.

Кузнецова М.А. «Лекарственные растения и препараты», 1987 год. Издание второе.

Лекционный курс по фармакогнозии.

Муравьёва Д.А., Самылина И.А., Яковлев Т.П. «Фармакогнозия», М.: «Медицина» 2002 год.

Романовский В.Е., Синькова Е.А. «Витамины и витаминотерапия», Ростов - на - Дону: «Феникс» 2000 год.

Северин Е.С. «Биохимия», М.: «Геотар - Мед» 2003 год.

Смирнов М.И. «Витамины», М.: «Медицина» 1974 год.

Тюренкова И.Н. «Растительные источники витаминов», Волгоград 1999 год.

Электронные ресурсы удаленного доступа

История изучения применения лекарственных растений. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://studbooks.net/

3

а Руси, как и у других народов, целебные свойства растений известны были с глубокой древности. Языческое мировоззрение, господствовавшее в Древней Руси, придавало лечению характер сверхъестественный. Поэтому лечение с помощью небольшого набора лекарственных трав велось знахарями, ведунами, волхвами, т.е. людьми, по народным понятиям, знающими, как надо подействовать на нечистую силу. Даже простой прием растительных лекарственных средств сопровождался рядом магических процедур. Обычными лекарствами были полынь, крапива, хрен, ясень, можжевельник, подорожник, береза и др. Издавна в Москве продавалось все необходимое для лечения различных болезней.

а Руси, как и у других народов, целебные свойства растений известны были с глубокой древности. Языческое мировоззрение, господствовавшее в Древней Руси, придавало лечению характер сверхъестественный. Поэтому лечение с помощью небольшого набора лекарственных трав велось знахарями, ведунами, волхвами, т.е. людьми, по народным понятиям, знающими, как надо подействовать на нечистую силу. Даже простой прием растительных лекарственных средств сопровождался рядом магических процедур. Обычными лекарствами были полынь, крапива, хрен, ясень, можжевельник, подорожник, береза и др. Издавна в Москве продавалось все необходимое для лечения различных болезней.