Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Приморский институт железнодорожного транспорта –

филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

в г. Уссурийске

Факультет среднего профессионального образования

Методические указания

по выполнению лабораторных работ по дисциплине ОП 07 ГЕОДЕЗИЯ

для специальности

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Уссурийск

2021 г.

«РАССМОТРЕНО»

Предметно-цикловой комиссией

общепрофессиональных дисциплин

Протокол №10 от «9»декабря 2020 г.

Председатель ПЦК

______ Тройкина И. Н.

Подпись (Ф.И.О.)

Сафронова И. В.

ГЕОДЕЗИЯ: учебно-методическое пособие по выполнению практических работ / И.В. Сафронова. – Уссурийск: 2021. –27 с.

Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ предназначено для студентов второго курса очной формы обучения специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог,

путь и путевое хозяйство» и разработано для выполнения практических работ, предусмотренных учебным планом.

В методических рекомендациях представлен краткий теоретический материал, задания для практических работ по дисциплине, разработанные с учётом проверки знаний.

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ направлены на реализацию федерального государственного образовательного стандарта по специальности.

Оглавление

Пояснительная записка 4

Введение 7

Лабораторная работа №1 8

Практическая работа №2 10

Практическая работа №3 14

Практическая работа №5 23

Практическая работа №6 24

Практическая работа №7 26

Практическая работа №8 29

Практическая работа №9 31

Пояснительная записка

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ ОП 07 ГЕОДЕЗИЯ, разработано в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Целью выполнения лабораторных занятий является:

Научиться работать с геодезическими приборами;

Получить навыки правильного использования приборов;

Закрепить знания по темам.

Освоение дисциплины проводится во взаимосвязи с дисциплинами ОП.1 Инженерная графика, Информатика и ОП 06. Общий курс железных дорог.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

вести порядок записи и первичного контроля результатов; порядок обработки журналов нивелирования; выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии

вести порядок записи и первичного контроля результатов; порядок обработки журналов нивелирования; выполнять трассирование по картам, проектировать продольные и поперечные профили, выбирать оптимальный вариант железнодорожной линии

проводить обработку материалов съемок и разбивочных работ с компьютерной и вычислительной техники

знать:

правила оформления плана съемки;

Требований к плану местности; требований к построению профилей по данным нивелирования, правил трассирования и проектирования железных дорог, требования, предъявляемые к ним.

методы выполнения съемок, проведения разбивочных работ с применением современных электронных приборов

методы выполнения съемок, проведения разбивочных работ с применением современных электронных приборов

освоить общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. выполнять различные виды геодезических съемок.

ПК 1.2. обрабатывать материалы геодезических съемок.

ПК1.3. производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог.

При подготовке к очередному лабораторному занятию обучающийся изучает соответствующую работу, используя при этом рекомендуемую на занятиях литературу, а так же свои конспекты. В конце методических рекомендаций приведен список рекомендуемой литературы, необходимой при подготовке к выполнению заданий.

Объем одной лабораторной работы рассчитан на одно занятие. В течении этого же времени обучающийся составляет отчет о проделанной работе и сдает его преподавателю.

Отчет о выполнении лабораторной работы выполняется в тетради для практических работ. Каждый лабораторная работа начинается с нового листа. Отчет должен содержать тему, цель, исходные данные, а так же решение задач согласно своему варианту (вариант выбирается согласно номеру списка в журнале). В решении отображаются все необходимые схемы, расчетные формулы (с описание входящих в них величин), перевод единиц измерения, а так же подробное решение задачи (с выводом расчетной формулы и подстановкой всех величин и их единиц измерения).

В каждом лабораторном занятии приведены контрольные вопросы. К ответам на контрольные вопросы учащийся приступает после того, как выполнены все задания практической работы. Оценка знаний производится после письменного отчета обучающегося по результатам выполненной работы и ответов на контрольные вопросы.

ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие для проведения лабораторных занятий предназначено для студентов специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Лабораторные занятия по ОП 07 Геодезия проводятся для закрепления теоретического материала и приобретения практических навыков после изучения теоретической части соответствующих тем и базируются на знаниях геодезии, общего курса железных дорог, электротехники, технической механики.

Учебным планом на проведение практических занятий отводится 30 часов.

За время обучения по ОП 07 Геодезия студенты должны выполнить под руководством преподавателя 9 лабораторных работ. В результате выполнения лабораторных заданий, студенты должны закрепить теоретические знания и приобрести практические умения по следующим темам:

Раздел 1. Основы геодезии

Раздел 2.Теодолитная съемка.

Задания студентам выдаются преподавателем перед проведением практического занятия. Для оценки результатов занятия предусмотрены ответы на контрольные вопросы. Содержание отчетов приводится после каждой работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

знать:

основы геодезии;

основные геодезические определения, методы и принципы выполнения топографо-геодезических работ;

уметь:

производить геодезические измерения при строительстве и эксплуатации железнодорожного пути, зданий и сооружений;

производить разбивку и закрепление трассы железной дороги;

производить разбивку и закрепление на местности искусственных сооружений

Количество часов лабораторных работ по ОП 07 ГЕОДЕЗИЯ

| № | Тема практического занятия | Количество часов |

|

|

| 1 | Определение координат точек. | 2 |

| 2 | Построение линейного и поперечного масштаба. | 2 |

| 3 | Построение профиля по горизонталям | 2 |

| 4 | Зависимость между внутренними и дирекционными углами и румбами. | 2 |

| 5 | Измерение наклонных линий. Вычисление горизонтальных проложений | 2 |

| 6 | Вычисление дирекционных углов, румбов, горизонтальных проложений | 2 |

| 7 | Обработка ведомости вычислений координат замкнутого теодолитного хода. | 2 |

| 8 | Составление планов теодолитных ходов и вычислений площадей | 2 |

| 9 | Построение плана теодолитной съемки по координатам. Нанесение ситуации на план | 2 |

| | Итого: | 18 |

| Лабораторная работа №1. Исследование устройства гониометра и буссоли.

Тема: Исследование устройства гониометра и буссоли. |

| Цель выполнения работы Изучить устройство и поверки теодолита. |

| Перед началом выполнения работы необходимо знать: |

| - Устройство теодолита - Поверки теодолита |

| После окончания выполнения работы необходимо уметь: |

| - пользоваться теодолитом - Знать поверки теодолита и применять их на практике |

| Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): |

| Теодолит Штатив. Визирная цель: Шпильки; |

| Компьютерная программа (если используется): |

Теория

Поверка 1. Поверка цилиндрического уровня. Ось цилиндрического

уровня при алидаде горизонтального круга (ГУК) должна быть

перпендикулярна к оси вращения прибора, т.е. параллельна

плоскости лимба ГУК и контролирует его горизонтальность. VV┴ZZ .

Для проведения поверки, прежде всего, цилиндрический уровень

устанавливаем параллельно каким-либо двум подъемным винтам и,

вращая их в разные стороны, пузырек уровня приводят в нуль-пункт.

Затем, теодолит поворачивают на 90 градусов, и третьим подъемным

винтом пузырек уровня устанавливают в нуль-пункт. Далее,

теодолит поворачивают, возвращая в первоначальное положение и, если

требуется, пузырек уровня приводят в нуль-пункт (подправляют его

положение) вращением двух подъемных винтов.

После этих действий ось вращения теодолита будет предварительно

приведена в отвесное положение (плоскость горизонтального круга - в

горизонтальное положение). Окончательно ось вращения теодолита может

быть приведена в отвесное положение только после выполнения поверки,

т.е. после приведения оси цилиндрического уровня в перпендикулярное

положение относительно оси вращения теодолита. Для этого теодолит

поворачиваем на 180 градусов, если при этом пузырек уровня окажется в

нуль-пункте или отклонится от него не более чем на 0,5 деления уровня, то

ось уровня перпендикулярна к оси вращения теодолита (условие

выполнено).

Если пузырек сместится с нуль-пункта больше чем 0,5 деления, то

половину дуги отклонения пузырька от нуль-пункта следует устранить с

помощью шпильки, действуя исправительными (юстировочными) винтами

при цилиндрическом уровне, а вторую половину с помощью подъемных

винтов теодолита, затем повторить проверку. Проверка и юстировка

выполняется до тех пор, пока после поворота теодолита на 180 градусов

пузырек уровня будет отклоняться от нуль-пункта не более чем на

0,5 деления. После всех этих действий, при повороте теодолита в любое

положение, пузырек уровня должен оставаться в нуль-пункте или

отклоняться от него не более чем на 0,5 деления уровня, что является

гарантией того, что ось уровня приведена в положение, перпендикулярное

оси вращения теодолита.

Поверка 2. Проверка перпендикулярности визирной оси к оси

вращения трубы: визирная ось зрительной трубы должна быть

перпендикулярна к оси вращения трубы.

Поверка выполняется при двух положениях вертикального круга

относительно зрительной трубы «круг право» (КП) и «круг лево» (КЛ).

При поверке данного условия берут отсчеты по лимбу при КП и КЛ,

визируя на одну и ту же удаленную точку, расположенную горизонтально,

затем открепляют лимб, поворачивают верхнюю часть теодолита

примерно на 180°, берут отсчеты КП2 и КЛ2 и вычисляют

коллимационную ошибку (двойную)

Если коллимационная ошибка больше двойной точности отсчетного

устройства с2t , то производят юстировк .

Поверка 3. Поверка перпендикулярности оси вращения трубы к

оси вращения прибора: Ось вращения зрительной трубы должна быть

перпендикулярна к оси вращения прибора.

Для проведения поверки теодолит устанавливают в 20-30 м от стены

здания, визируют при круге лева (КЛ) на высоко расположенную на стене

точку, опускают трубу примерно до горизонтального положения,

отмечают на стене точку визирования В1 . Затем, переведя трубу через

зенит, производят то же при круге право (КП), фиксируют точку в2 . Если

В1В2

отношение АВ0 ≥ 1500 , то теодолит ремонтируют в мастерской.

Поверка 4. Проверка правильности установки сетки нитей

зрительной трубы: вертикальная нить сетки нитей должна быть

строго вертикальна и перпендикулярна к горизонтальной оси

вращения трубы. Визируют правый конец (П) сетки нитей на какую-нибудь точку плавно поворачивают микрометренным (наводящим) винтом зрительную трубу слева направо. И если левый конец (Л) сетки сходит с наблюдаемой точки - на величину больше толщины штриха сетки нитей, то производят юстировку поворотом сетки нитей.

Постановка задачи или ситуации (если имеется):

Изучить устройство теодолита:

Выполнить поверки.

Оборудование

Теодолит 4Т 30П.

Штатив.

Шпилька.

Инструкция по выполнению поверок.

Порядок выполнения

Изучение устройства прибора

Установка прибора в рабочее положение

Проведение поверок

Контрольные вопросы

Классификация теодолитов?

Лимб и его назначение.

Классификация теодолитов по точности измерения.

Описать первую поверку теодолита.

Дать определение теодолитной съемке.

Назвать основной полевой документ?

Определить предназначение наводящего винта.

Перечислить типы теодолитов.

|

Лабораторная работа №2. Измерение горизонтальных углов теодолитом. Тема: Установка теодолита в рабочее положение, измерение углов теодолитом. Цель выполнения работы построить схемы выноса в натуру проектных отметок. |

| Перед началом выполнения работы необходимо знать: |

| - Поверки теодолита - Принцип измерения углов |

| После окончания выполнения работы необходимо уметь: |

| -Измерять углы |

| Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): |

| Теодолит Штатив. Рейка. |

| Компьютерная программа (если используется): нет |

Теория

Установив теодолит в рабочее положение, зрительную трубу при круге лево наводят на наблюдательную точку, уровень устанавливают на середину и берут отсчет по вертикальному кругу, затем трубу переводят через зенит и все действия повторяют при круге право.

Первый полуприем:

После установки теодолита над точкой от куда производится отчет, зрительную трубу наводят на начальный пункт. При наведение трубы на точку показания лимба должны быть близки к нулевому значению. Ориентирование лимба производится следующим способом. Вращая алидаду соединяют нулевой штрих шкалового микроскопа со штрихом нулевого деления на лимбе (микроскоп должен показывать нули). После алидада закрепляется, а лимб расслабляется и зрительная труба наводится на нужную

точку. Затем закрепительный винт лимба зажимается. Потом производится отсчет и записывается в полевой журнал. На следующие цели труба наводится по ходу часовой стрелки и по горизонтальному кругу снимаются отчеты. После алидаду приводят опять к начальной точке при чем алидада вращается по часовой стрелке.

Второй полуприем:

Зрительная труба переводится через. Зрительную трубу опять наводят последовательно на каждую точку и снимаются отсчет. Среднее значение вычисляется следующим способом. Градусы берутся у отсчета сделанного при «круге слева», а минуты записываются как среднее арифметическое вычисление между отсчетами при «круге слева» и «круге справа». Полученное значение записывается в предпоследнею колонку полевого журнала. А в последней записывается угол полученный после вычитания погрешности при ориентировки лимба из среднего значения.

Постановка задачи или ситуации (если имеется):

Знание поверок

Исходные данные

Задаются преподавателем

Порядок выполнения

1. Установить теодолит в рабочее положение.

2. Измерение углов с помощью прибора.

Схема теодолитного хода:

Ведомость измерения угла:

| №№ по порядку | №№ угла | Отсчет по кругу «лево», «право» | Горизонтальный угол при круге «лево», «право» | Средний горизонтальный угол | Исполнитель |

| 1 | 1 | КЛ 5 КЛ2 КП 5 КП2 |

|

|

|

| 2 | 1 | КЛ 5 КЛ2 КП 5 КП2 |

|

| При первоначально сбитом лимбе |

| 3 | 1 | КЛ 5 КЛ2 КП 5 КП2 |

|

| При вторично сбитом лимбе |

| 4 | 2 | КЛ 1 КЛ3 КП 1 КП3 |

|

|

|

| 5 | 2 | КЛ 1 КЛ3 КП 1 КП3 |

|

| При первоначально сбитом лимбе |

| 6 | 2 | КЛ 1 КЛ3 КП 1 КП3 |

|

| При вторично сбитом лимбе |

Контрольные вопросы

Вторая поверка и порядок выполнения второй поверки.

Принцип определения горизонтального угла.

Принцип определения вертикального угла.

Что влияет на точность измерения горизонтальных углов?

Показать порядок измерения вертикальных углов.

Показать порядок измерения горизонтальных углов.

|

Лабораторная работа №3. Исследование конструкции теодолитов, снятие отсчетов по отсчетным микроскопа Тема: Исследование конструкции теодолитов, снятие отсчетов |

|

Цель выполнения работы Выполнить все поверки нивелира. |

| Перед началом выполнения работы необходимо знать: |

| - Устройство нивелира; - Поверки нивелира; |

| После окончания выполнения работы необходимо уметь: |

| - проводить поверки нивелира - Снимать отсчеты по нивелирным рейкам. |

| Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): |

| Нивелир Штатив. Визирная цель: Шпильки; Рейка; |

| Компьютерная программа (если используется): |

Теория

Нивели́р — геодезический инструмент для нивелирования, то есть определения разности высот между несколькими большими и маленькими клетками земной поверхности относительно условного уровня т.е определение превышения. Маркировка нивелиров, выпускаемых в России, состоит из буквенно-цифрового кода примерно такого вида: 3Н2КЛ. Здесь цифра 3 обозначает модификацию прибора, буква Н — нивелир, цифра 2 — среднеквадратическая погрешность на 1 километр двойного хода в миллиметрах, К — обозначает наличие компенсатора, Л — наличие горизонтального лимба для измерения горизонтальных углов (обычно с точностью порядка одного градуса). По точности нивелиры делятся на высокоточные, точные и технические. Высокоточные оптические нивелиры снабжены микрометренной пластиной или съёмной насадкой для взятия отсчётов по штриховой инварной рейке. Для технического нивелирования, а также нивелирования III и IV классов точности обычно применяются шашечные рейки.

Постановка задачи или ситуации (если имеется):

Изучить устройство нивелира:

Провести поверки.

Исходные данные (если имеются)

Задаются преподавателем

Порядок выполнения

Изучение устройства прибора

Установка прибора в рабочее положение

Проведение поверок

Контрольные вопросы

Дать определение нивелира.

Виды нивелирования?

Описать устройство нивелира.

Дать определение репера?

Дать определение марки?

Что указывает на точность прибора?

Для чего используется нивелирование?

Описать принцип нивелирование «из середины»

|

Лабораторная работа №4. Выполнение поверок и юстировок теодолита.

|

| Цель выполнения работы Выполнить все поверки теодолита. |

| Перед началом выполнения работы необходимо знать: |

| - Поверки теодолита; - Устройство теодолита; |

| После окончания выполнения работы необходимо уметь: |

| выполнять: - Поверки теодолита; - Юстировку теодолита. |

| Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): |

| Нивелир Штатив. Визирная цель: Шпильки; Рейка; |

| Компьютерная программа (если используется): |

Теория

Поверка 1: Ось круглого уровня должна быть параллельна оси

вращения нивелира. Ось цилиндрического уровня должна быть

перпендикулярна к оси вращения инструмента.

Поверка и юстировка производятся таким же образом, как

цилиндрического уровня при горизонтальном круге теодолита.

Поверка 2. Горизонтальная нить сетки нитей должна быть

перпендикулярна к оси вращения нивелира.

Устанавливают ось вращения нивелира в отвесное положение по

круглому уровню, визируют на рейку, находящуюся в 20-30 м от прибора,

производят отсчеты по краям горизонтальной нити. Для этого плавно

перемещают зрительную трубу наводящим винтом. Условие считают

выполненным, если отсчеты отличаются не более чем на 2 мм. Если

условие не соблюдено, то поворачивают сетку нитей. Юстировку

15

рекомендуется осуществлять в мастерской, т.к. доступ к винтам окулярной

части затруднен .

Поверка 3. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна

визирной оси зрительной трубы. Поверку можно произвести различными способами. Один из них

заключается в том, что на местности на расстоянии примерно 50 м

забивают колышки в точках 1 и 2 и определяют превышение точки

2 – (h2) - дважды.

Первый раз нивелир устанавливают в точке 1, в точке 2 - рейку. Если

главное условие не выполняется, т.е. визирная ось не параллельна оси

цилиндрического уровня, то вместо правильного отсчёта по рейке в' будет

отсчет в'1, содержащий некоторую погрешность х, затем нивелир и рейку меняют местами. Если используемый прибор имеет компенсатор, т.е визирная ось

приводится в горизонтальное положение автоматически после

предварительного горизонтирования прибора по круглому уровню, то

главное условие состоит в том, что ось визирования должна быть

горизонтальна . Упрощенный способ поверки главного условия для нивелиров с

компенсатором заключается в следующем: берем отсчеты по рейкам при

установке нивелира посередине между рейками и в 4-5 м от одной из них.

Если разность в полученных значениях превышений не превосходит

допустимых величин (± 4 мм или ± 10 мм), то главное условие соблюдено.

В необходимом случае исправление производят в мастерской.

Кроме того для нивелиров с компенсатором необходимо производить

проверку работоспособности компенсатора .

Поверка 4. Компенсатор должен быть исправен.

Приводят нивелир в рабочее положение, по направлению одного из

подъемных винтов устанавливают рейку, берут отсчет. Затем вращением

подъемного винта наклоняют трубу на одно деление круглого уровня

вверх, берут отсчет, то же самое делают при наклоне трубы вниз. Если

отсчеты отличаются один от другого не более чем на 2 мм - юстировка не

требуется, в противном случае неисправность компенсатора устраняется в

мастерской .

Кроме приведенных поверок существует ряд других, обусловленных

спецификой (маркой) прибора. Как правило, все необходимые поверки

приведены в паспорте или инструкции к прибору, поэтому перед работой

следует обязательно ознакомиться с информацией, приведенной в

инструкции, паспорте.

Постановка задачи или ситуации (если имеется):

Изучить устройство нивелира:

Провести поверки.

Исходные данные (если имеются)

Задаются преподавателем

Порядок выполнения

Изучение устройства прибора

Установка прибора в рабочее положение

Проведение поверок

Контрольные вопросы

В чем принципиальная разница между нивелирами Н-3 и Н-3К?

Как поверить круглый уровень?

Как поверить цилиндрический уровень нивелира Н-3?

Что такое компенсатор?

Как поверить угол наклона визирной оси i нивелиров Н-3 и Н-3К?

Какова точность нивелиров Н-3 и Н-10?

Как установить нивелир Н-3 в рабочее положение?

Как установит нивелир Н-3К в рабочее положение?

|

Лабораторная работа №5. Измерение расстояний нитяным дальномером теодолита.

Тема: Измерение расстояний нитяным дальномером Цель выполнения работы Измерить расстояния нитяным дальномером. |

| Перед началом выполнения работы необходимо знать: |

| - Устройство теодолита; - Поверки теодолита; |

| После окончания выполнения работы необходимо уметь: |

| определять: - расстояния нитяным дальномером

|

| Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): |

| Теодолит Штатив. Визирная цель: Шпильки; |

Теория

Нитяной дальномер – наиболее простой оптический дальномер с постоянным параллактическим углом, предназначенный для определения расстояния до 200-300 метров. В поле зрения зрительной трубы нитяного дальномера видны параллельные дальномерные линии, а в качестве базы используется нивелирная рейка с сантиметровыми делениями.

Дальномерные измерения с постоянным базисом рассмотрим на конкретном примере расстояния от точки А до точки В .

В точку А устанавливают теодолит. В точке В располагают отрезок (базис), длина которого l точно известна. Тогда, измерив угол α, можно по известной из тригонометрии формуле L = l tg α вычислить расстояние между точками А и В.

В основе электронных средств измерений лежит известное из физики соотношение S = νt/2 между измеряемыми расстоянием S, скоростью распространения электромагнитных колебаний ν и временем t распространения электромагнитных колебаний вдоль измеряемой линии и обратно.

Из-за особенностей излучения, приема и распространения радиоволн радиодальномеры применяют главным образом при измерении сравнительно больших расстояний и в навигации. Светодальномеры же, использующие электромагнитные колебания светового диапазона, широко применяют в практике инженерно-геодезических измерений.

Для измерения расстояния АВ в точке А устанавливают светодальномер, а в точке В - отражатель. Световой поток посылается из передатчика на отражатель, который отражает его обратно на тот же прибор. Если измерить время прохождения световых волн от светодальномера до отражателя и обратно, при известной скорости распространения световых волн можно вычислить искомую длину линии. Время распространения световых волн может быть определено как прямым, так и косвенным методом.

Постановка задачи или ситуации:

Измерить расстояние нитяным дальномером

Исходные данные (если имеются)

Задаются преподавателем

Порядок выполнения

Установить прибор в рабочее положение

Провести измерения

Контрольные вопросы

1.Дать определение базиса.

2.Дать определение светодальномера.

3.Дать определение отражателю.

| Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): |

| Теодолит; Штатив; Визирная цель: Шпильки; |

| Компьютерная программа (если используется): |

Постановка задачи или ситуации (если имеется):

1.Определить величину проектного угла:

2.Определение длины линии.

Исходные данные (если имеются)

1.Проектный угол по вариантам;

2.Проектное расстояние по вариантам.

Содержание отчета

1. Назначение на местности точек 1 и 2 на заданном расстоянии друг от друга.

2. Установка прибора в рабочее положение в вершине проектного угла..

3. Наведение прибора на точку 2 и взятие отсчетов по горизонтальному кругу.

4.Установка отсчета (отсчет по КЛ + проектный заданный угол) и получение направления А с фиксацией ее шпилькой;

5.Изменяют положение круга на КП и взятие отсчета при КП на точку 2;

6. Установка отсчета (КП + проектный заданный угол) с фиксацией его на горизонтальном круге и шпилькой в точке А;

7. Выбор среднего положения шпильки.

8. Измерение проектного угла от направления 1-2 до направления 1-А(среднее);

9. Вычисление поправки в угловые измерения.

Выводы

Ответы на контрольные вопросы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Оценка: ______________

Дата проверки: «____»________201__г. Подпись преподавателя:

Лабораторная работа № 6.

Тема: Исследование конструкции полярного планиметра. Определение площади полигона

Цель: Изучить устройство полярного планиметра

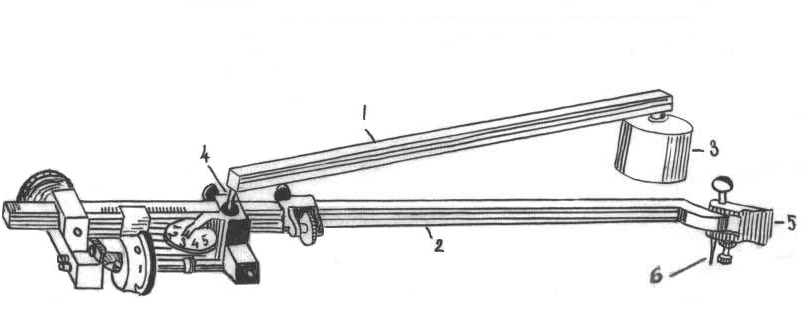

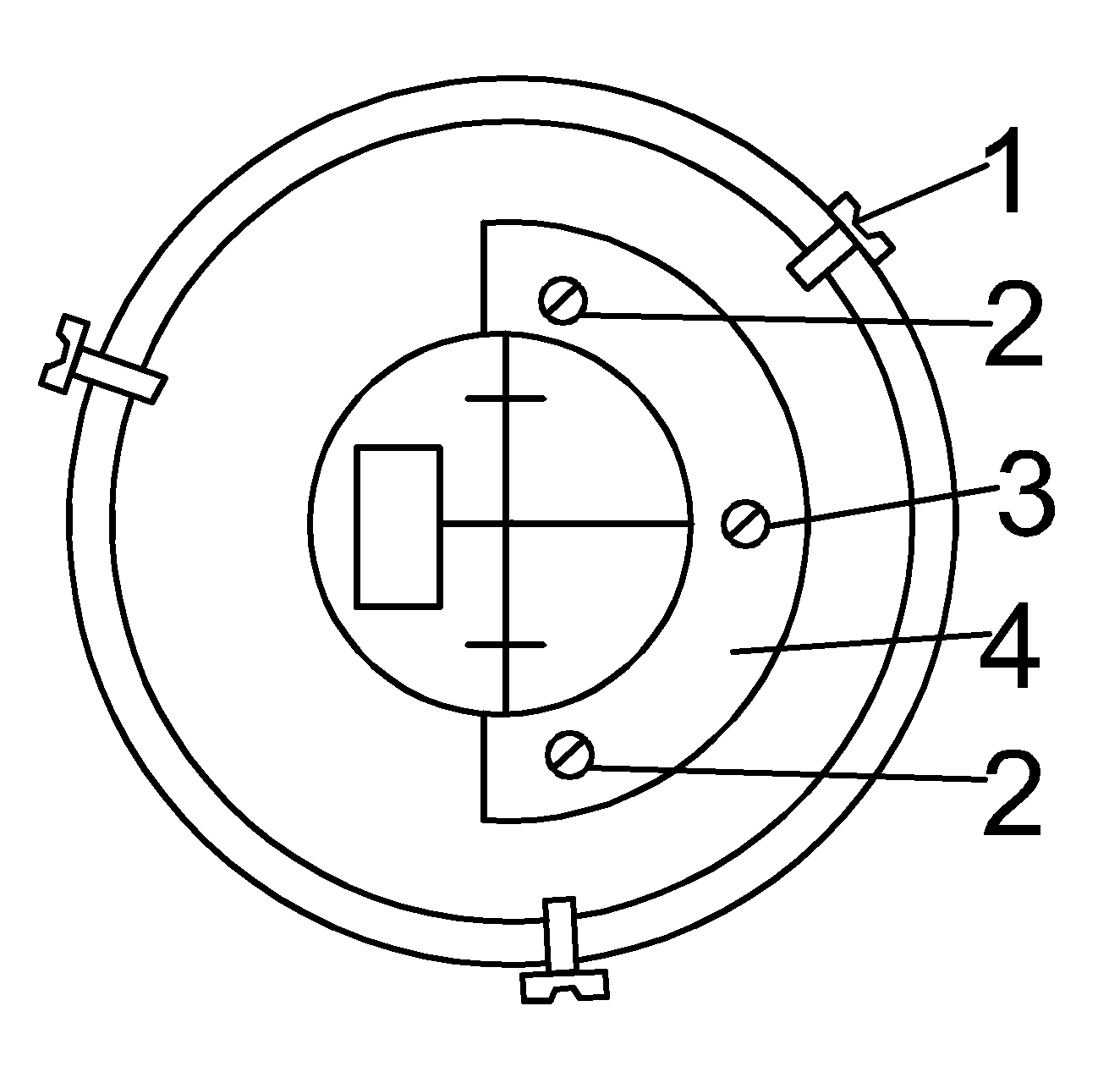

Полярный планиметр – это прибор для измерения площади участка механическим способом.

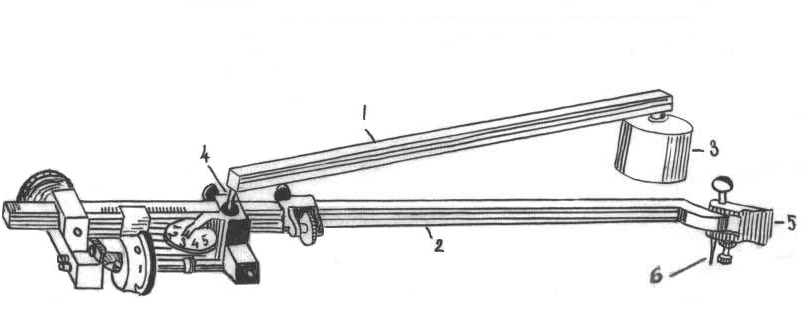

Полярный планиметр (рис. 3.1) состоит из полюсного рычага 1, обводного рычага 2, груза с иглой (полюса) 3, соединительного штифта 4, ручки («флажка»)5, обводнойиглы6 (вместо иглы у некоторых планиметров используется точка, нанесенная на круглом стекле) и счетного механизма 7 (рис. 3.2).

Рис. 9.1 Общий вид полярного планиметра

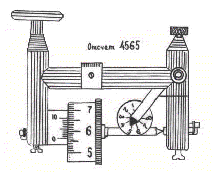

Рис. 9.2 Счетный механизм планиметра

9.1 Определение цены деления планиметра

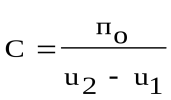

Ценой деления планиметра С называется площадь, соответствующая одному делению планиметра в масштабе плана. Цена деления планиметра зависит от длины обводного рычага и определяется по участку на плане, площадь которого известна, например, по квадрату координатной сетки. Для небольших участков (как в лабораторной работе № 2) целесообразно указатель длины рычага R установить на деление150. Для каждого планиметра при одной и той же длине рычага цена деления различна, поэтому необходимо указыватьRи номер планиметра, для которых определяется С. Цена деления вычисляется по формуле:

,

,

где по– площадь квадрата координатной сетки. Для плана масштаба 1:2000 эта площадь равна 40000 м2;

u1– отсчет по планиметру до обвода квадрата;

u2– отсчет по планиметру после обвода квадрата.

Цена деления планиметра определяется дважды. Расхождение двух значений цены деления планиметра, деленное на среднее значение площади квадрата в делениях планиметра, не должно превышать 1/200 определяемой площади. При определении цены деления планиметр устанавливают на плане так, чтобы счетное колесико при обводке квадрата не сходило с листа, на котором изображен план, а угол между рычагами при обведении не должен быть меньше 30и больше 150.

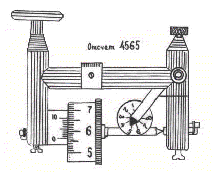

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОЛИГОНА

Обводную иглу (или точку, нанесенную на круглом стекле) устанавливают над одной из вершин квадрата координатной сетки и берут отсчет u1по счетному механизму. Отсчет должен содержать четыре цифры. Первая из них берется со счетчика числа оборотов счетного колеса (циферблата), две последующие берутся со счетного колесика до нуля верньера, четвертая цифра берется по верньеру путем определения номера штриха верньера, совпадающего со штрихом счетного колесика. На примере (рис. 3.2) отсчет по циферблату – цифра 4, отсчет по счетному колесу до нуля верньера – цифры 5 и 6, отсчет по верньеру – цифра 5. Полный отсчет будет 4565. Обводят квадрат по ходу часовой стрелки и, возвратившись в исходную вершину квадраты, производят отсчетu2.

Для контроля смещают последний отсчет и обводят квадрат еще раз по часовой стрелке и берут отсчеты u3иu4. Таким образом, будем иметь два значения площади квадрата в делениях планиметра:u2–u1иu4–u3, которые не должны различаться более чем на 5 единиц на 1000 делений планиметра. Из двух разностей берут среднее и по нему вычисляют С в квадратных метрах с округлением до 0.01 м2

Лабораторная работа №7

Тема: Исследование конструкции нивелиров и нивелирных реек, снятие отсчетов по нивелирным рейкам.

Цель: Изучить устройство нивелира. Научиться снимать отсчёты

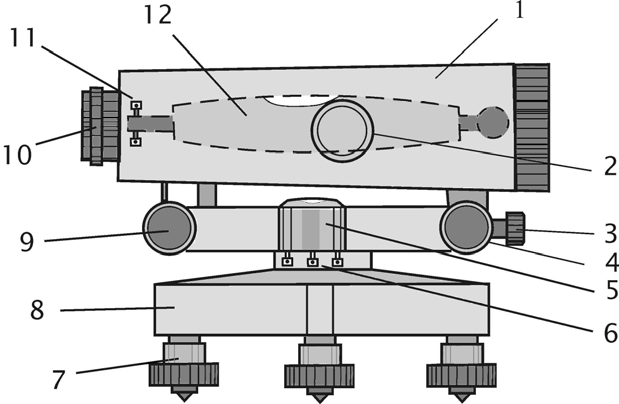

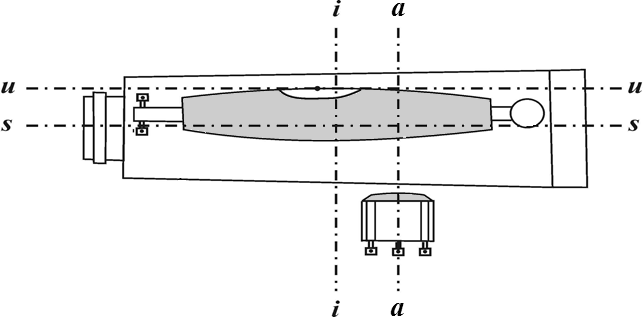

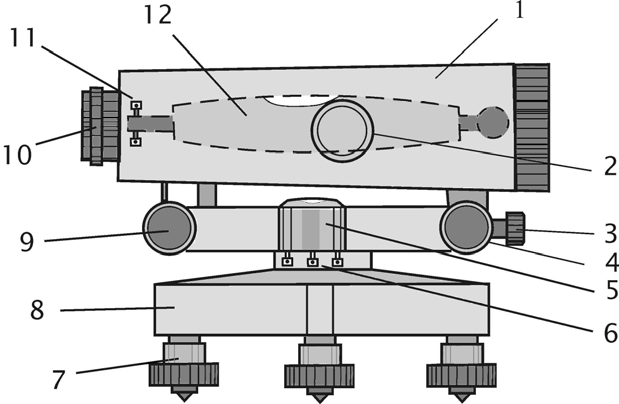

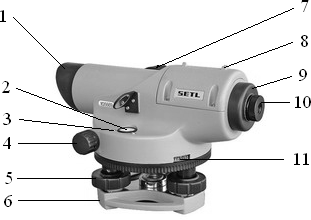

Нивелир Н-3 (рис. 5.1) относится к нивелирам с уровнем при зрительной трубе и предназначен для измерения превышений в геометри-ческом нивелировании III и IV классов, в техническом нивелировании, а также используется при выполнении геодезических работ на строительной площадке.

Основными частями нивелира являются подставка 8 с подъемными винтами 7 и зрительная труба 1 с внутренней фокусировкой.

Рис. 5.1 Устройство нивелира Н-З:

1 зрительная труба; 2 рукоятка фокусирующего устройства зрительной трубы; 3, 4 – закрепительный и наводящий винты; 5 – круглый уровень;

6 – исправительные винты круглого уровня; 7 – подъемные винты;

8 подставка; 9 – элевационный винт; 10 – окуляр с диоптрийным кольцом для фокусировки трубы по глазу; 11 – исправительные винты цилиндрического уровня; 12 – цилиндрический уровень

Фокусирование «по предмету» выполняется вращением рукоятки фокусирующего устройства 2, а сетки нитей – вращением диоптрийного кольца окуляра 10. Круглый уровень 5 служит для предварительного гори- зонтирования прибора вращением трех подъемных винтов 7. Приведение визирной оси трубы в горизонтальное положение осуществляется при по- мощи контактного цилиндрического уровня 12. Изображения концов пу- зырька этого уровня системой призм передаются в поле зрения трубы (рис. 5.3). Пузырек цилиндрического уровня считается на середине, если

изображения его концов в поле зрения трубы совмещены, т. е. контакти- руют. Для приведения цилиндрического уровня на середину служит элева- ционный винт 9.

Юстировка оси уровня при выполнении главной поверки произво- дится исправительными винтами 11, расположенными в нише трубы со стороны окуляра.

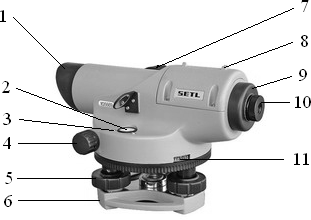

Устройство нивелира с компенсатором

Нивелир АТ-24D (SETL, Китай) (рис. 5.2) относится к нивелирам с компенсаторами углов наклона и предназначен для выполнения таких же видов работ, что и нивелир Н-3.

Зрительная труба 1 прямого изображения снабжена компенсатором для автоматической установки визирной оси в горизонтальное положение Диапазон действия компенсатора – 15, точность работы компенсатора – 0,5″. Наведение трубы на рейку осуществляется наводящим винтом 4. Го- ризонтирование прибора производится по круглому уровню 2 с помощью подъемных винтов 5. Данная модель нивелира дополнительно имеет гори- зонтальный круг 11.

Рис. 5.2 Устройство нивелира с компенсатором:

1 зрительная труба; 2 круглый уровень; 3 – исправительные винты круглого уровня; 4 – наводящий винт; 5 – подъемные винты; 6 – подставка; 7 – кремальера; 8 визир; 9 – крышка окуляра; 10 – окуляр; 11 – лимб горизонтального круга

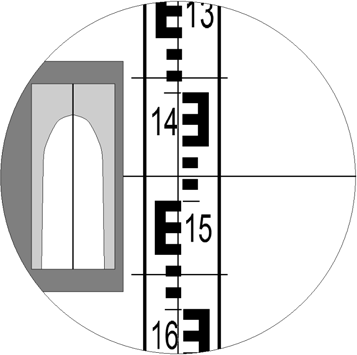

Производство отсчетов по рейке

При нивелировании используют деревянные трехметровые двухсто- ронние шашечные рейки с сантиметровыми делениями (их еще называют

«Е-градуированные»). На черной стороне рейки нулевое деление совпадает с ее началом («пятка рейки»), а на красной стороне оцифровка начинается

с деления, близкого к 50 дм, например 4785 мм. Шкалы на обеих сторонах рейки оцифрованы через 1 дм.

Для нивелиров со зрительной трубой с обратным изображением

(например, Н-3) деления на рейки подписаны в перевернутом виде.

Рейки для нивелиров с прямым изображением (АТ-24D, B40, L30 Ve- ga и др.) имеют привычный вид.

Для взятия отсчета по рейке нивелир Н-3 устанавливают на штативе или кронштейне и приводят его в рабочее положение. Для этого необхо- димо:

выполнить предварительное горизонтирование по круглому уров- ню, вращая подъемные винты;

сфокусировать изображение сетки нитей вращением диоптрийного кольца 10 (см. рис. 5.1);

открепив закрепительный винт 3, приближенно наводят нивелир на рейку, зажимают винт 3 и добиваются отчетливого изображе- ния рейки вращением рукоятки фокусирующего устройства 2 (см. рис. 5.1).

Затем, действуя наводящим винтом трубы 4, наводят вертикальную нить сетки нитей на середину рейки.

Затем, действуя наводящим винтом трубы 4, наводят вертикальную нить сетки нитей на середину рейки.

Далее, наблюдая в боковое окно на корпусе цилиндрического уровня, враще- нием элевационного винта 9 выводят пузы- рек примерно на середину ампулы. После этого, глядя в окуляр зрительной трубы, вращают элевационный винт до совмеще- ния концов пузырька контактного уровня, видимых в поле зрения трубы (рис. 5.3).

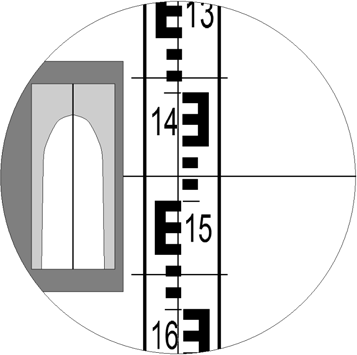

Берут отсчет по средней горизон- тальной нити. При этом считывают напи- санное на рейке число дециметров, санти- метров и на глаз оценивают миллиметры.

Рис. 5.3 Поле зрения трубы нивелира Н-3

(отсчет по рейке – 1478 мм)

На рис. 5.3 отсчет по рейке составляет 14 дм, 4 см и 8 мм. Записывают от- счет в миллиметрах – 1478 и произносят его так: «четырнадцать сорок во- семь».

При работе с нивелиром с компенсатором (см. рис. 5.2) порядок взя- тия отсчета по рейке следующий. Устанавливают нивелир на кронштейне или на штативе, подъемными винтами 5 приводят пузырек круглого уров- ня в нуль-пункт, наводят трубу на рейку с помощью визира 8. Фокусируют изображение сетки нитей и рейки, винтом 4 наводят вертикальную нить на середину рейки и берут отсчет по средней горизонтальной нити.

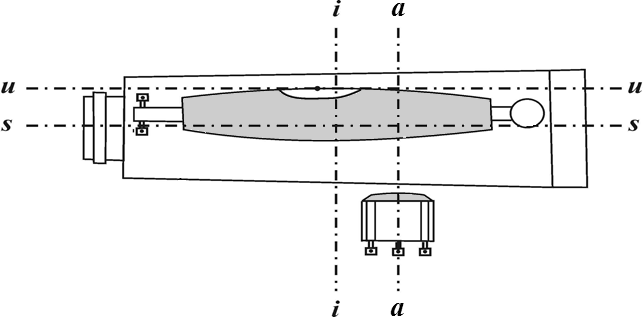

Лабораторная работа №8.

Тема: Выполнение поверок и юстировок нивелиров

Цель: Научиться выполнять поверки нивелира

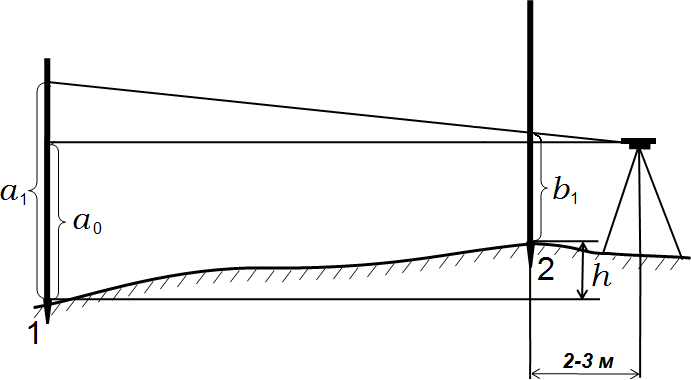

Основные оси нивелира показаны на рис. 5.4.

Рис. 5.4 Оси нивелира с уровнем при трубе:

ii – ось вращения нивелира; ss – визирная ось трубы;

uu – ось цилиндрического уровня; аа – ось круглого уровня

Поверка круглого уровня

Геометрическое условие: ось круглого уровня должна быть парал- лельна оси вращения нивелира.

Вращением трех подъемных винтов приводят пузырек уровня в нуль-пункт. Поворачивают прибор на 180°, и если пузырек остался в нуль- пункте, то требуемое условие выполнено – ось круглого уровня парал- лельна оси вращения нивелира.

Если пузырек выходит за пределы окружности, то, действуя тремя исправительными винтами уровня 6 (см. рис. 5.1), перемещают его к нуль- пункту на половину дуги отклонения. Поверку повторяют.

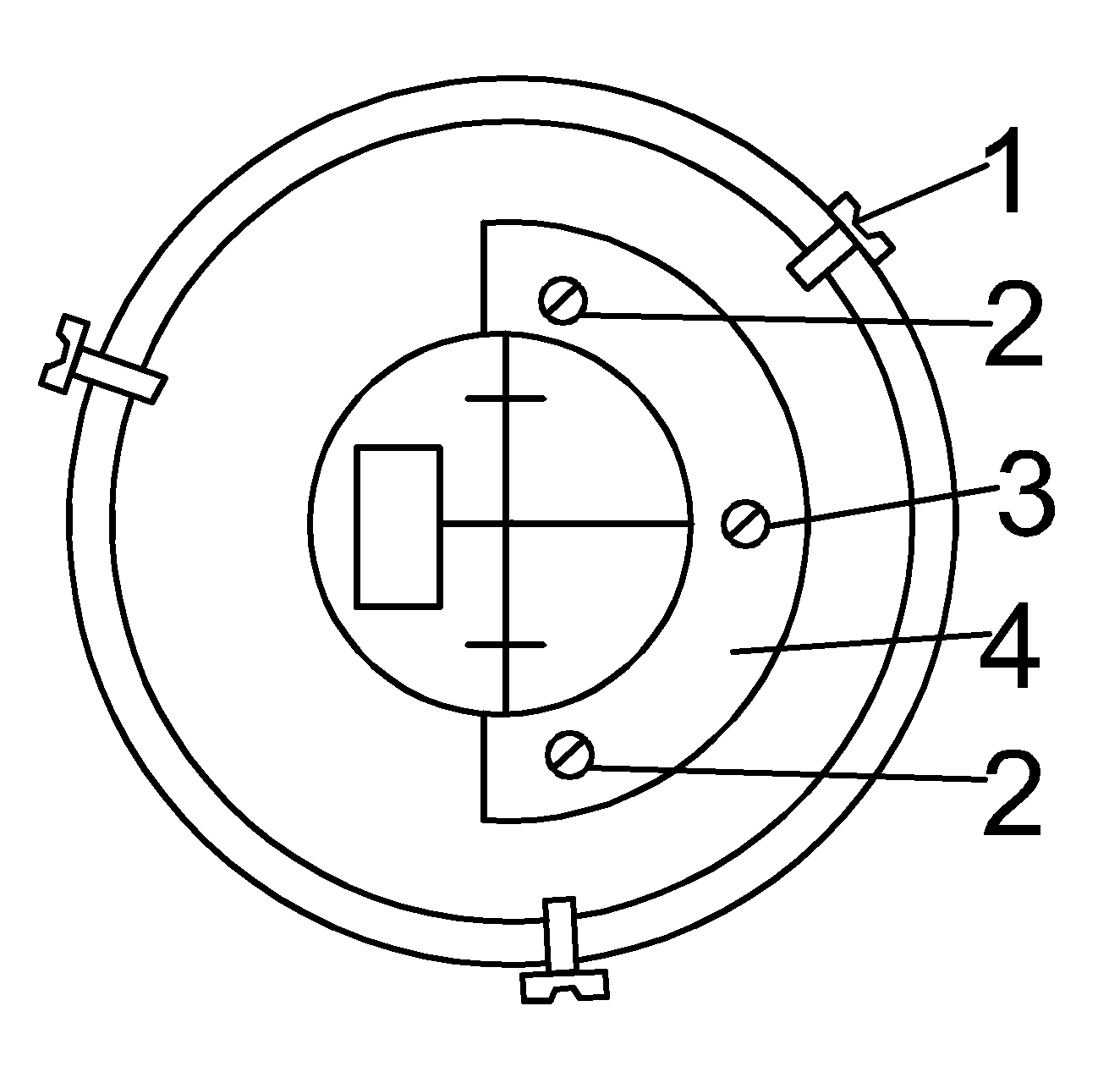

Поверка сетки нитей

Геометрическое условие: при положении пузырька установочного уровня в нуль-пункте вертикальная нить должна совпадать с нитью от- веса, а средняя горизонтальная нить должна быть перпендикулярна к ней.

Выполнение поверки производится в два этапа.

Сначала проверяют установку вертикальной нити. Для этого в за- щищенном от ветра месте подвешивают на тонком шнуре тяжелый отвес. На расстоянии 10–15 м от него устанавливают нивелир и горизонтируют его. Совмещают один конец вертикального штриха сетки нитей с изобра- жением отвеса. Если другой конец штриха отходит от отвеса более чем на 0,5 мм, то исправляют установку сетки нитей.

Для этого отсоединяют окуляр. Ослабив три винта 1 (рис. 5.5), вы- винчивают на целый оборот винты 2 и на четверть оборота винт 3.

Поворачивают секторную пластинку 4 на величину отклонения. Не завинчивая винтов 2 и 3, соединяют окуляр с трубой и проверяют поло- жение сетки нитей. Если исправление выполнено, то, сняв окуляр, затягивают винты в обратном порядке (винты 3, 2, 1).

На втором этапе выполняют визирование зрительной трубой на удаленную точку, совме- щая с ней один конец горизонтальной нити сетки. При вращении зрительной трубы по азимуту нить сетки не должна сходить с точки. Допуск: 2 мм.

Поверка цилиндрического уровня

Рис. 5.5 Сетка нитей нивелира Н-3

Геометрическое условие: ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы.

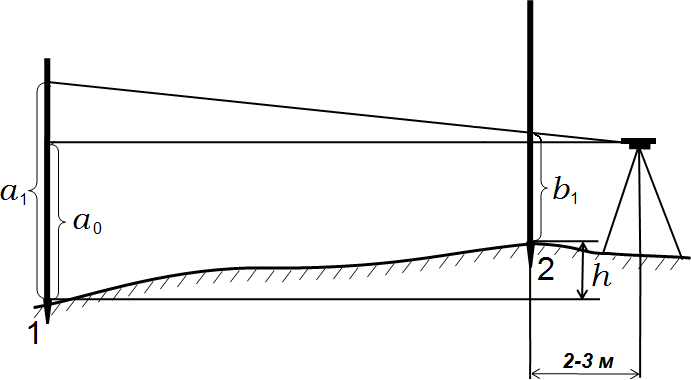

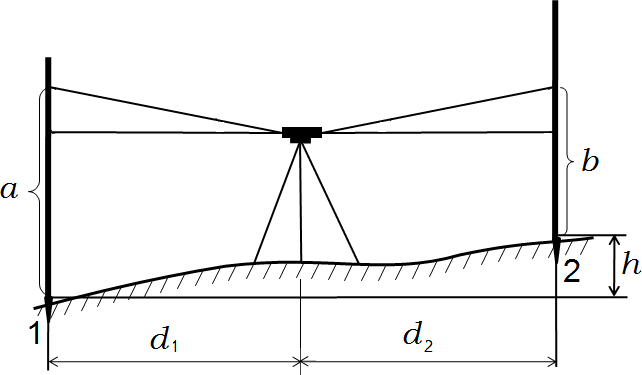

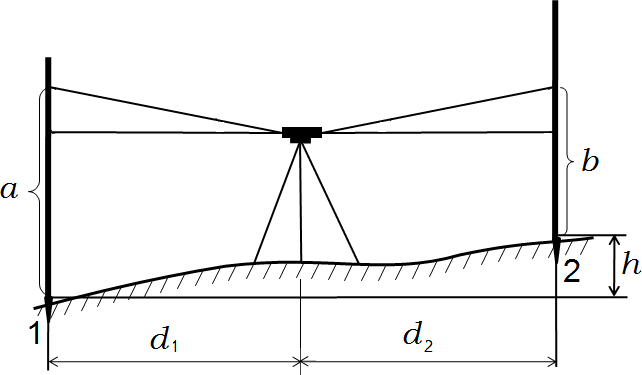

Поверка выполняется измерением превышения дважды: из середины и с неравными расстояниями до реек (рис. 5.6).

а)

а)

б)

Рис. 5.6 Поверка цилиндрического уровня:

а – нивелирование «из середины»;

б – нивелирование на неравных расстояниях

При выполнении поверки на местности рейки устанавливают на рас- стоянии 50 м от нивелира, измеряя эти расстояния лентой или рулеткой.

При выполнении лабораторной работы на одном из кронштейнов или на штативе по возможности на равных расстояниях от нивелира в точках 1 и 2 (d1 = d2) устанавливают вертикально нивелирные рейки – рис. 5.6, а. Приводят нивелир в рабочее положение.

Берут отсчеты по черным сторонам реек a и b и вычисляют превыше- ние h a b .

В нашем случае а = 1478 мм, b = 1142 мм.

h a b 1478 1142 336

мм.

Затем нивелир переносят и устанавливают на расстоянии 2–3 м от одной из реек (рис. 5.6, б).

Берут отсчёт по ближней рейке b1 и вычисляют значение правильно-

го отсчета по дальней рейке

a0 (b1 h) .

В нашем случае b1 = 1366 мм.

a0 (b1 h) 1366 336 1702 мм .

Наведя трубу на дальнюю рейку, читают фактический отсчет а1. В нашем случае а1 = 1729 мм.

Наведя трубу на дальнюю рейку, читают фактический отсчет а1. В нашем случае а1 = 1729 мм.

Если

a0 a1

5 мм, т. е. фактический отсчет а1 по дальней рейке

отличается от вычисленного a0 не более чем на 5 мм, то считают, что усло- вие соблюдено – ось цилиндрического уровня параллельна визирной оси

отличается от вычисленного a0 не более чем на 5 мм, то считают, что усло- вие соблюдено – ось цилиндрического уровня параллельна визирной оси

положение цилиндрического уровня.

Для этого:

зрительную трубу наводят на дальнюю рейку и, действуя элеваци- онным винтом 9 (см. рис. 5.1), устанавливают среднюю нить сетки нитей на отсчет, равный a0 (в нашем случае a0 = 1702 мм) – в ре- зультате пузырек цилиндрического уровня уйдет из середины;

действуя вертикальными исправительными винтами цилиндриче- ского уровня 11 (см. рис. 5.1), устанавливают пузырек на середи- ну, совмещая изображения концов пузырька в поле зрения трубы. Поверку повторяют.

Лабораторная работа №9.

Тема: Разбивка главных точек кривой на местности

Цель: Научиться разбивать на местности главные точки кривой

Теория

На всех линейных сооружениях, предназначенных для движения транспорта, в местах изменения направления трассы для сопряжения прямых участков с целью плавного и постепенного поворота движущего транспортного средства устраивают закругления или кривые. Закругления могут быть любыми. Простейшим является дуга окружности определенного радиуса, т.е. круговая кривая.

Конкретное решение о применении радиусов автомобильных, железнодорожных и других кривых принимают в соответствии с конкретными условиями и строительно-техническими нормами того или иного сооружения.

Разбивочные работы круговых кривых делятся на два этапа:

1. Разбивка главных точек круговой кривой выполняется одновременно с разбивкой пикетажа. Цель - определить пикетажное наименование конца кривой и затем продолжить разбивку пикетажа.

2. Детальная разбивка кривых – выполняется в период строительства.

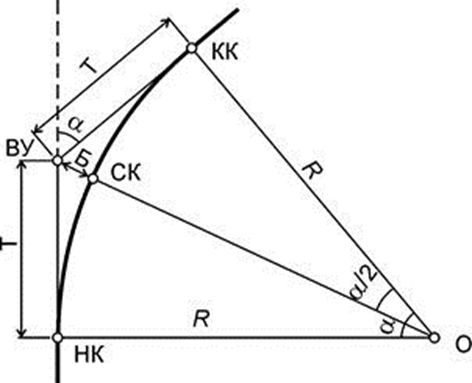

Круговая кривая характеризуется четырьмя главными точками и шестью основными элементами.

Главными точками кривой, которые определяют положение кривой на местности, являются:

- вершина угла ВУ;

- начало кривой НК;

- середина кривой СК;

- конец кривой КК.

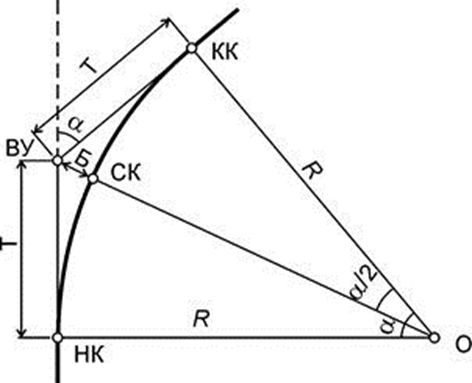

Рис.1 Главные точки кривой.

Основными элементами кривой, которые определяют положение главных точек, являются:

- угол поворота трассы – α;

- радиус закругления – R;

- длина кривой вставки - К;

- тангенсы – Т;

- биссектриса – Б;

- домер - Д.

Все линейные величины выражаются в метрах до сотых.

Во время изысканий угол α вычисляют, а радиус R назначают. Остальные элементы находят по формулам, вытекающим из прямоугольного треугольника с вершинами ВУ, НК, О (рис. 1).

Ход работы

1. Вычисляем угол поворота трассы – α:

α = 1800 – β

______________________________________________________________

2. Вычисляем тангенс по формуле:

Т = R*tg*α/2

______________________________________________________________

3. Вычисляем длину кривой по формуле:

K = α/1800*πR

______________________________________________________________

4. Вычисляем биссектрису по формуле:

Б = R(sek α/2 – 1) = (√R2 + T2 )– R

____________________________________________________________

5. Вычисляем домер по формуле:

D = 2T – K

______________________________________________________________

Все элементы кривой можно вычислить по вышеприведенным формулам. Но так как Т, K, Б и Д находятся в прямой зависимости от угла поворота и радиуса, то для их определения составлены специальные таблицы которыми пользуются для быстрой разбивки кривых.

6. Вычисляем пикетажные значения главных точек кривой, то есть определяем на каких пикетах и плюсовых точках они находятся. Для этого используем ниже следующие формулы:

НК = ВУ – Т ________________________________________________

КК = НК +К ________________________________________________

СК = НК + К/2 ___________________________________________

Контроль:

КК = ВУ + Т – Д = _________________________________________________________

КК = ВУ – Т + К _______________________________________________________

СК = КК - К/2 ________________________________________________________

Расхождения в расчетах по двум формулам должны быть не более 0,01 м.

7. Вычерчиваем схему, на которую наносим все вычисленные величины и пикетажные наименования, необходимые для закрепления главных точек кривой и дальнейшей разбивки трассы.

Затем, действуя наводящим винтом трубы 4, наводят вертикальную нить сетки нитей на середину рейки.

Затем, действуя наводящим винтом трубы 4, наводят вертикальную нить сетки нитей на середину рейки.

а)

а)