Муниципальная Заречная средняя

общеобразовательная школа

Заволжского района

Ивановской области

Исследовательская работа

по краеведению.

Тема:

Зяблово –

деревня, которой нет.

С. Заречный 2007 год.

Выполнили работу:

Громова Александра Дмитриевна,

Ученица 9 класса

Заречной средней общеобразовательной школы.

Адрес: 15541 с Заречный, ул. Заречная, д.1, кв3.

Паспорт 2406 307021

Выдан ОВД Заволжского района Ивановской области

12.10 2007 год

Никитина Елена Викторовна,

Ученица 9 класса

Заречной средней общеобразовательной школы

Адрес:155421 д. Коротиха

Паспорт 2406 309016

Выдан ОВД Заволжского района Ивановской области

05.04.2007 год

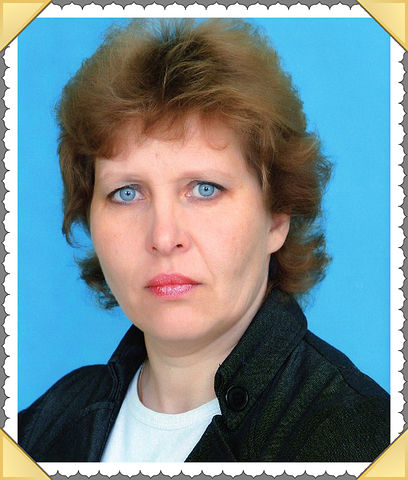

Руководитель

Туркина Галина Геннадьевна

Учитель Заречной средней

общеобразовательной школы

Рабочий адрес: 155421

Ивановская область, Заволжский район,

С.Заречный, ул. Фабричная д.18

Рабочий телефон:8-233-25-1-20

Введение.

Работа, которую мы вам сегодня представим, является частью большого исследования по истории трикотажной фабрики, села Заречный и его окрестностей. В прошлом году были представлены материалы по дореволюционной истории наших мест, связанной с основанием здесь трикотажной фабрики А.В.Константиновым. В послереволюционный период происходили важные изменения, как в работе фабрики, так и в жизни местного населения. Они были связаны с событиями общесоюзного и местного значения: упадок экономики в начале 20-х годов привел к закрытию фабрики; в 30-е годы на ее территории расположился деревообделочный завод, работавший на местном сырье. В годы войны в здание фабрики было эвакуировано оборудование трикотажной фабрики из-под Ленинграда, вместе с ним переехали рабочие с семьями. Многие мужчины поселка были призваны в Красную Армию или ушли на войну добровольцами.

Большие перемены произошли также в связи со строительством каскада плотин на реке Волга и образованием Горьковского водохранилища в начале 50-х годов прошлого века. Были затоплены большие территории, прекратили свое существование деревни и села. Жители затопленных населенных пунктов переселялись в соседние деревни и села, которым не угрожало затопление. Их облик в связи с этим также значительно изменялся.

Нас заинтересовала история деревни Зяблово, которую постигла печальная участь затопления. Эта деревня располагалась в районе острова, который образовался вследствие поднятия уровня воды в устье реки Мера при впадении её в Волгу, то есть в непосредственной близости к современной территории села Заречный. Тогда это еще была деревня Волчиха.

Таким образом, целью нашей работы является изучение истории деревни Зяблово с дореволюционных времен до периода затопления, а также изучение дальнейшей судьбы жителей деревни.

С целью изучения этой темы мы обратились к нашим односельчанам, бывшим жителям деревни Зяблово, а также к жителям соседних деревень Волчихи и Пырешева. Полученные сведения мы дополнили архивными данными и информацией из Интернета. Надеемся, что вас заинтересует наша работа.

1.Дореволюционная история

деревни Зяблово.

Есть в наших местах одна интересная достопримечательность – остров, расположенный в устье Меры, при впадении её в Волгу. Остров – это место для отдыха, рыбалки, сбора грибов и ягод. Добраться туда несложно: за несколько минут на весельной лодке или даже вплавь можно преодолеть расстояние от мыса до острова. Редкий житель нашего села не бывал на острове хотя бы раз. Но уже немногие помнят, что раньше острова и в помине не было. Он образовался в результате создания Горьковского водохранилища в начале 50-х годов прошлого века. А на затопленной местности раньше была деревня, она называлась Зяблово. Сейчас это название сохранилось лишь в воспоминаниях местных жителей: самого Зяблова и окрестных деревень.

О дореволюционном прошлом Зяблова нам удалось узнать немного. Поиски информации в Кинешемском Райгорархиве архиве увенчались успехом. В списке селений Кинешемского уезда, изданном в 1903 году имеются следующие сведения о деревне. В это время деревня принадлежала Комаровской волости Пырешевского общества. Она относилась к Никольскому церковному приходу.

В Зяблове было 20 дворов и 20 хозяйств, значит, все дома были заселены, брошенных домов не было. В них проживало 56 мужчин, 76 женщин, 7 мальчиков и 7 девочек. По сравнению с соседними деревнями Зяблово было достаточно большой деревней – в Волчихе по данным из того же документа было 10 дворов, в Мартынихе -12, в Пырешеве – 28 , в селе Никольском – 24. Дети из деревни Зяблово посещали школу в с. Никольское, расположенном на противоположном берегу Меры.

Местная жительница Лебедева Валентина Васильевна вспомнила, что о дореволюционных временах ей рассказывал ее прадедушка – Яков Петрович Кремлев, всю жизнь проживший в Зяблове. По ее рассказам выяснилось, что деревня принадлежала барыне, имя которой установить не удалось, но Валентина Васильевна вспомнила её прозвище – Ртыщиха. Ее усадьба располагалась на высоком обрывистом берегу Меры между деревней Зуево и селом Никольское.

Барыня отличалась суровым нравом, со своими крестьянами обращалась жестоко. Яков Петрович в свои 94 года показывал своей правнучке рубцы и шрамы от побоев, нанесенных, когда ему было 11 лет. А вина его заключалась в том, что его с другими ребятишками заставили ловить рыбу сетью, а они не справились, сеть упустили, рыбы барыне не принесли. Детей крепко избили и полуживых бросили под гору в кусты.

Другой случай, характеризующий отвратительный характер барыни, произошел с сестрой Якова Петровича. Её, молодую девушку 16 лет, барыня продала в дом терпимости в Кинешму. Девушка прожила там два года, потом, видимо появилась возможность покинуть это заведение. Тогда девушка решила вернуться домой в Зяблово, но местные жители её не пустили, закидав камнями. Девушка в отчаянии покончила с собой, а родные не смогли её даже похоронить по обычаю. Самоубийц, по христианским традициям, хоронят за пределами кладбища, не совершая соответствующие обряды. Дворовых девушек она использовала ещё так: запрягала их вместо лошадей и ездила на богослужения в церковь.

О своем старшем брате Яков Петрович рассказывал, что он был призван в армию, служил на Кавказе и домой не вернулся. Как сложилась его судьба? Погиб он или по другим причинам не вернулся – неизвестно. Но Валентина Васильевна Лебедева до сих пор надеется, что есть на свете еще родственники по этой линии.

Еще известно, что у барыни не было детей, зато она держала большую псарню и всех, кто проходил мимо её усадьбы, травила собаками. А еще у неё был красивый сад с сиренью, этот сад помнит сама Валентина Васильевна. Она говорит, что дома она не помнит, но помнит, что из Зяблова на высоком берегу Меры сиреневый сад был хорошо заметен.

Валентина Васильевна рассказывала, что ходили страшные слухи о расправе Зуевских крестьян над барыней после революции.

В Зуеве был свой урядник по фамилии Смирнов, и всех его потомков в деревне называли Урядниковы. Валентине Васильевне запомнился такой случай: «Однажды моя сестра получила письмо из армии, а я спросила, от кого. Она мне сказала, что от Борьки Урядникова. Потом мне дедушка объяснил, почему его так называют».

Таким образом, нам удалось благодаря архивному материалу и рассказам местных жителей узнать о дореволюционном прошлом деревни, а также поставить перед собой новые вопросы: Какой барыне принадлежало Зяблово? Как сложилась её судьба после революции? Достоверны ли слухи о расправе с барыней?

2. Деревня Зяблово после революции.

Бурные послереволюционные годы внесли в жизнь деревни свои изменения.

В годы НЭПа прабабка В.В.Лебедевой Мария Васильевна Кремлева выпекала медовые пряники и носила в село Николо-Мера. Там держал лавку муж сестры Якова Петровича. И никто из наших рассказчиков не помнит, чтобы какая-нибудь торговля была в самой деревне Зяблово.

Летом 1924 года, эту дату точно помнит Валентина Васильевна Лебедева, деревню постигло страшное несчастье – сильный пожар уничтожил практически всю деревню, сгорело 40 дворов и лишь два дома уцелели. Говорили, что перед этим, весной, было очень большое половодье, деревню практически затопило, а лето принесло новый страшный сюрприз. Один из домов, уцелевших в этом пожаре, сейчас находится на территории с. Заречный, на улице А.Карпычева. Он принадлежит Быстрову Владилену Алексеевичу, родившемуся в Зяблове. О пожаре из рассказов своей свекрови помнит также Соколова Евдокия Алексеевна.

После пожара население деревни приступило к новому строительству. Жители деревни были не богатыми, но вероятно доступность материала для строительства – леса – позволила им построить добротные рубленые дома. Хотя видимо не всем. Е.А.Соколова рассказывала, что, делая уборку в доме мужа, обратила внимание на половицы в доме - какие-то уж очень узкие. Тогда свекровь ей рассказала о пожаре и о трудностях нового строительства.

Среди других жителей деревни выделялась одна крестьянская семья, которая позволила себе построить двухэтажный дом с первым этажом из кирпича. Этот дом не сохранился, так же, как и память о его хозяевах. Известно только то, что они были раскулачены.

После них в этом доме поселился Лаур Христиан Августович – раскулаченный эстонский крестьянин с семьей. О нем нам рассказала учитель нашей школы, его внучка – Кочемина Альбина Юрьевна. От нее нам стало известно, что Христиан Августович работал на местной мельнице, которая располагалась неподалеку от Пырешева и была ветряной. Однако, люди старшего возраста, такие, как Валентина Васильевна Лебедева, рассказали, что раньше мельница находилась на противоположном берегу Меры и была водяной, а пырешевская мельница работала от электричества. Мельница принадлежала Чегановскому колхозу, значит, Лаур Христиан Августович был колхозником. Еще Альбина Юрьевна рассказывала, что дедушка очень много времени проводил на мельнице, что, бывая у них в гостях, его она видела очень редко. После Лаура на мельнице работал Соколов Николай Карпеевич.

Из зябловских, кроме Лаура, в колхозе работали Быстровы и Егоровы. А вообще деревня была не колхозная, хотя свое хозяйство – коров, овец, поросят, кур - имела каждая семья. Тем не менее, во время коллективизации неприятности коснулись семьи Кремлевых. Валентина Васильевна Лебедева рассказала такой случай: «По оговору нашего соседа-выпивохи Ваганова Николая Васильевича, написавшего заявление на моего деда Кремлева Ефима Яковлевича и его брата двоюродного Лапина Василия Анисимовича, что они являются кулаками, приехала милиция. Разбираться не стали, увели двух коров со двора, а братьев погнали пешком в Иваново для оформления выселения и ссылки. В Иванове разобрались, посадили их в поезд и отправили домой с документами о возврате коров. Коров им не вернули, сказали, что их уже сдали на мясо. Больше они коров не заводили».

Деревенские мужчины работали в основном на сплаве леса сплавщиками и разнорабочими. Сплавная контора располагалась в населенном пункте Сухара, который располагался на берегу Волги. Зуевские сплавщики были хорошими работниками, а в те времена именно лучшим вручали Красный Флаг «За выполнение задания». На фотографии, сохранившейся в семейном архиве В.В.Лебедевой есть фотография зуевских сплавщиков: Лапина В.А, Ваганова Г.В., Кремлева Е.Я., Артемьева Е., Соколова Н.К., Смирнова А.И.,Прокофьева И., Отарина Е.Л.

Иногда, во время сплава в устье Меры скапливалось большое количество леса, образуя заторы. Чтобы ускорить сплав, лес грузили на железнодорожные платформы и по узкоколейке отправляли прямо на берег Волги. Железнодорожным обходчиком был уже известный нам Яков Петрович Кремлев. Женщины из Зяблова работали на Долматовской «бумажно-ткацкой фабрике» ткачихами. Именно такое название фабрики было записано в трудовых книжках родителей Валентины Васильевны Лебедевой.

Медицинское обслуживание, конечно, было нерегулярным. Но в деревне была своя повитуха Кремлева Мария Васильевна, она принимала роды у местных женщин.

3.Деревня Зяблово в военные годы.

Тяжёлым испытанием для каждого советского человека стала Великая Отечественная война. Не обошла она стороной ни одного города, ни одного села. Жители деревни Зяблово, как и миллионы советских людей кто по призыву, кто по своему желанию ушли на фронт. В основном это были мужчины. В списке ушедших на войну, который сохранила Валентина Васильевна Лебедева пятьдесят мужчин и три женщины. Из них 20 человек погибли, не вернулись в родные края (см.приложение). О том, какой болью отзывались страшные события войны в душе каждого человека, свидетельствует такой случай: Яков Петрович Кремлёв в свои 94 года обращался к военному комиссару с просьбой взять на фронт; мол, я там солдатикам проруби делать буду, чтобы они попить могли, пить – то хочется. На это ему отвечали, что там как бабахнет – и не одна прорубь образуется, «так что, дед, сиди дома». Вот такие старики, да ёще женщины с детьми остались в деревне – вести хозяйство и выполнять работу своих мужей. Яков Петрович летом следил за деревней, чтоб не случилось пожара, слишком хорошо он помнил пожар 1924 года. Зимой же делал проруби на Мере для того, чтобы женщины могли в любое время полоскать бельё. Причём, заботился о том, чтобы ветер как можно меньше мешал, укрывая место проруби льдинами, ветками, снегом.

Женщины заняли места мужчин и работали на сплаве леса. Поскольку это работа сезонная, то зимой женщины могли проводить время дома, заботиться о детях. А летом работа требовала своё. Чтоб дети не оставались без присмотра, их устаивали в детский сад, который находился на Сухаре, там была сплавная контора. Это было, как вспоминает В.В. Лебедева в 1941 или в 1942 году. А потом решили открыть детский сад прямо в Зяблове. Поскольку специального помещения для детского сада не было, то его располагали попеременно в тех домах, которые имели две половины. Сначала в доме у Лапиных, в следующее лето у Кремлёва Ефима Яковлевича, потом у Беляковых.

Помещения специального для детского сада не было, а вот воспитательница была самая настоящая – Остапец Варвара Сергеевна. В.В. Лебедева вспоминает, что она стеснялась своего имени и просила называть себя Валентиной Сергеевной. После войны в 1945 году Варвару Сергеевну разыскал муж – офицер Красной Армии и забрал с собой.

В наиболее напряжённый период войны – в 1942 – начале 1943 гг. по левому берегу Волги по всему району выкапывали противотанковые рвы. Такой же ров был вырыт и в окрестностях Зяблова. Сейчас он затоплен, но в д.Коротиха подобные рвы сохранились до сих пор. Валентина Васильевна вспоминает, что жители между собой жили дружно, не обижали друг друга. Не было воровства, несмотря на все трудности того времени.

Лишь один криминальный случай вспомнился ей. Обокрали дом Красновых. Сделали это двое мужчин, которые, появившись в деревне, сразу привлекли к себе внимание. Когда обнаружилась пропажа, то подозрение сразу пало на них. По горячим следам их догнали – отняли похищенное и вернули хозяевам. Догнать грабителей не составило труда, так как из деревни вела одна дорога.

Таким образом, жители д.Зяблово достойно выдержали суровые испытания военного периода, проявили лучшие человеческие качества и достойны всякого уважения.

4.Деревня Зяблово после окончания войны.

После войны мужчины стали возвращаться домой, хотя и не все. Двадцать из пятидесяти ушедших на войну мужчин домой не вернулись. Стало восстанавливаться хозяйство. В соседнем посёлке ещё в годы войны в здании бывшей Константиновской фабрики открылось трикотажное производство. Оборудование для производства было эвакуировано из-под Ленинграда. Вместе с ним приехали и квалифицированные работники. С окончанием войны люди возвратились в родные края, а фабрика продолжала свою работу. Освобождавшиеся рабочие места занимали местные жители: мужчины, вернувшиеся с фронта, молодёжь, в том числе из Зяблова. Профессии обучались в ФЗО при фабрике. Девочки-подростки в 14-16 лет, окончив 4-5 классов, поступали в ФЗУ. Заканчивали учёбу в ШРМ, открытую в посёлке.

Жизнь налаживалась, постепенно входила в мирную колею. Люди находили время на труд и отдых. Весело отмечали праздники. Наиболее широко отмечали, по вековой традиции, религиозные праздники – Пасху, Масленицу, а также престольный праздник – Казанскую, который отмечается 21 июля. А в Зяблове на Казанскую гуляли 22 июля, 21 июля гуляли в соседнем Зуеве. Соколовой Зое Ивановне приходилось в молодости бывать в Зяблове на праздники. Она вспоминает, что гуляли весело, обязательно с гармошкой, песнями и плясками. Каждый, кто побывал в Зяблове, отмечал, что деревня была очень чистая, зелёная. Дорог, таких, какие мы себе представляем там не было. Единственный транспорт, который изредка проезжал вдоль деревни – повозка, запряжённая лошадьми. Так что были одни тропинки. О расположении домов в деревне мы поинтересовались у жителей соседней деревни – Волчиха. Бровкина Зинаида Леонидовна и Веселова Ольга Фёдоровна припомнили, что дома в Зяблове были разбросаны, без особого порядка. Домов было много, но меньше чем в Волчихе. Такие приблизительные сведения, тем более от людей, изредка бывавших в Зяблове, нас не удовлетворили. Более полную картину деревни нам описала Соколова Евдокия Алексеевна. Оказалось, что дома стояли в определённом порядке вдоль левого берега маленькой речушки, впадавшей в Волгу прямо в устье Меры. Название речки вспомнила В.В. Лебедева: её называли Лапыриха. А в вышеупомянутом архивном материале мы нашли другое название – Издеча. Судя по всему речь идёт об одной и той же речке.

Так вот, на левом берегу Лопырихи – Издечи стояли зябловские дома, а правом находились летние бани. Зимой жители деревни топили бани возле дома, а летом – за рекой, вероятно, соблюдая правила пожарной безопасности. Нас вполне устраивали эти описания, но мы всё же обратились с этим же вопросом и к В.В. Лебедевой. И она превзошла всех остальных – Валентина Васильева начертила план деревни, который мы представляем вашему вниманию. На плане указаны не только дома, но и названы семьи, в них проживавшие. Кроме этого на плане Валентина Васильевна указала, где располагались сенокосы, участки под картофель, где были возвышенности, заросшие лесом, низины с кустарником. Знакомство с планом сделало картину деревни более ясной, но и породило новые вопросы. На одном краю деревни Валентина Васильевна указала камень от часовни, но не рассказала о ней ни слова. А на другом краю – дом колдуньи, о которой нам также ничего не известно.

5.Великое переселение.

Итак, жизнь деревни налаживалась, так же, как и жизнь всей страны. Развитие экономики порождало новые потребности, например, в электроэнергии. Кстати, Зяблово к началу 50-х годов ещё не было электрифицировано. Решение проблемы с недостатком электроэнергии было найдено в строительстве каскада ГЭС на великой русской реке Волге. И стали появляться на ней одна за другой плотины, а значит и огромные водохранилища. Большие территории вдоль берегов Волги оказались затоплены. Наш край оказался в зоне Горьковского водохранилища. Информацию о строительстве Горьковской ГЭС мы нашли в Интернете следующую:

16 ноября 1947 года вышло постановление правительства о строительстве Горьковской ГЭС на Волге, близ древнего Городца. Сюда приехали первые кадровые строители. Жили в основном в Городце, а также в ближайших от стройки деревнях.

К концу 1948 года было завершено строительство железной дороги от станции Правдинск до строительной площадки. 7 ноября пришел первый поезд. С этого дня установилась прямая и надежная связь с областным центром.

В 1949 году гидромеханизаторы приступили к намыву перемычек котлована водосливной плотины и здания ГЭС. 22 апреля 1951 года, в день 81-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, были уложены первые кубометры бетона в основание водосливной плотины, а в мае 1953 года началась укладка бетона в основание здания ГЭС. Особо торжественным и надолго запомнившимся на стройке был день 24 августа 1955 года. С утра к наплавному мосту через русло Волги, удерживаемому стальными тросами, направились мощные самосвалы, груженные огромными бетонными слитками - кубиками и «ежами». Подъезжая к краю моста, они опрокидывали эту громаду в воду. Вдоль моста в кипящем водовороте на глазах росла гряда из бетонных глыб. Тут же работали земснаряды, подавая тысячи кубометров грунта в тело песчаной плотины. Постепенно русло Волги сужалось. Быстрота течения нарастала. Стальные тросы натягивались до предела и звенели как струны. Казалось, они не сдержат, лопнут, и все полетит прахом. Но нет - выдержали! На укрощение строптивой Волги потребовалось всего лишь 12 рабочих часов! Это была замечательная победа, впервые в практике гидростроения продемонстрированная коллективом «Горьковгэсстроя». Позднее опыт горьковчан был широко использован строителями Куйбышевской и Волгоградской ГЭС. 2 ноября 1955 года первый гидроагрегат Горьковской ГЭС принял промышленную нагрузку. 24 декабря 1956 года вступил в строй действующих последний восьмой гидроагрегат. Горьковская ГЭС заработала на полную проектную мощность.

Горьковское водохранилище простирается на 420 километров и занимает площадь 1600 кв. километров. Максимальная глубина его 22 метра, ширина - 16 километров. Общая длина всех плотин напорного фронта превышает 13 километров.

Успех социалистического строительства - строительство Горьковской ГЭС стало для Зяблова последней страницей его истории. Эта деревня подлежала затоплению, а жители переселению «на фабрику» как тогда говорили. Никто из опрошенных не сказал нам, как отнеслись жители деревни к известию о переселении. Но чувства, с которыми рассказывала нам о родной деревне Валентина Васильевна Лебедева, не могли нас обмануть. Конечно, жаль было покидать обжитые места, с детства знакомые тропинки укромные местечки. Тем более, что вернуться в деревню, находящуюся, казалось бы, в двух шагах, больше не придётся никогда.

Жителям деревни предстояло испытать ещё немало трудностей. Власти отнеслись к переселенцам с пониманием, им были выделены подъёмные деньги.

Места под строительство были выделены неподалёку от фабрики. Там тогда стоял лес. Так что, прежде чем начать строительство, нужно было свести лес на выделенном каждой семье участке. А дело это непростое. Валентина Васильевна Лебедева и Евдокия Алексеевна Соколова вспоминали, что приходилось выпиливать большие деревья, выкорчёвывать пни. Места под строительство стали готовить с 1951 года. Когда место под строительство было готово, можно было начинать разбирать дома в Зяблове, чтобы поставить их на новом месте. О значимости этого события говорит тот факт, что зябловцы договорились не разбирать дома до Казанской – деревенского престольного праздника. И вот в 1954 году, отметив 22 июля Казанскую, с 23 июля начали ломать дома. Накануне переселения в деревне жило 199 человек - 40 семей. Из домов, перевезённых из Зяблова образовались новые улицы. Большинство домов образовали улицу, которая получила название Широкая. Кроме этого, дома из Зяблова есть и на улице Напольной, А.Карпычева – бывшей Новой, и других. В 1953 году на улице Широкой появилось электричество.

Но не все жители Зяблова переселились в фабричный поселок. Например, Лауру Христиану Августовичу, как колхознику место под строительство было выделено в Коротихе. Этот дом в настоящее время уже не существует. А вот дома в Заречном на улице Широкая и других в большинстве своём сохранились. Первым поставил свой дом здесь Быстров А.С.- этот дом сейчас полуразрушен, имеет печальный вид. В некоторых домах живут прежние хозяева или их дети. Например, Соколова Евдокия Алексеевна живёт в том же доме, в котором жила в Зяблове. Некоторые дома (Ерофеевых) достались нынешним хозяевам от их зябловских родственников. Другие дома перекуплены и принадлежат новым хозяевам, таким же заботливым и внимательным к своим хозяйствам, как и прежние.

Таким образом, деревня Зяблово переехала на фабрику, образовав значительную часть посёлка Заречный.

Заключение.

Подводя итоги нашей исследовательской работы, мы делаем вывод, что поставленной перед собой цели – изучить историю деревни Зяблово, которой нет – мы достигли.

Главным результатом нашей работы мы считаем то, что мы открыли для себя, а теперь, надеемся, и для вас неизвестную страничку истории своего края.

Мы узнали, что в деревне Зяблово с дореволюционных времён жили порядочные, трудолюбивые, достойные люди. Мы узнали, как события общегосударственного значения сказывались на жизни деревни, изменяя её облик. Деревня росла: в 1903 году упоминается 2двадцать дворов, в 1924 году – уже сорок два, а в 1954 - сорок. Были ли у неё дальнейшие перспективы для развития? Точно ответить на этот вопрос мы уже не сможем.

Эту деревню лишили будущего в 1954 году, но её не лишили прошлого, её истории.

Начиная работу, мы не представляли, какой интересной она окажется. В процессе исследования мы познакомились с очень интересными людьми: Валентиной Васильевной Лебедевой, Соколовой Евдокией Алексеевной, Веселовой Ольгой Федоровной, Бровкиной Зинаидой Леонидовной и другими, узнали от них много нового и интересного. И чем больше мы узнавали, тем больше у нас появлялось вопросов. На одни из них мы нашли ответы и представили в своём выступлении. Другие же до сих пор остались без ответа. Например, нам хотелось бы узнать о барыне деревенской, которой принадлежало Зяблово, о часовне и деревенской колдунье. Хотелось бы изучить материалы местной периодической печати периода начало 50-х годов и выяснить, как в ней отражались события, связанные со строительством Горьковского водохранилища.

К сожалению, нам пока не удалось это сделать. Мы надеемся продолжить работу над этой темой, привлекая более широкий круг источников.

Приложения.

Участники Великой Отечественной войны.

1. Антонов Александр погиб.

2. Баренков Николай.

3. Баренков Сергей.

4. Беляков Анатолий.

5. Быстров Иван.

6. Быстров Борис.

7. Быстров Николай.

8. Беляков Александр –погиб.

9. Беляков Юрий.

10. Быстров Николай – погиб.

11. Ваганов Михаил.

12. Ваганов Александр.

13. Ваганов Владимир.

14. Егоров Михаил – погиб.

15. Кремлёв Василий.

16. Кочетов Иван – погиб.

17. Кочетов Александр.

18. Кочетов Николай.

19. Краснов Иван – погиб.

20. Кудряшов Михаил.

21. Лихачёв Степан.

22. Лапин Евгений – погиб.

23. Лапин Константин.

24.Лопонин Александр -погиб.

25. Лопонин Виктор – погиб.

26. Лаур Юрий.

27. Лаур Альберт.

28. Лапин Иван.

29. Лапин Сергей.

30. Молодов Александр – погиб.

31. Оторин Егор.

32. Орлов Макар – погиб.

33. Орлов Николай – погиб.

34. Прокофьев Иван – погиб.

35. Смирнов Борис.

36. Соколов Иван – погиб.

37. Соколов Михаил – погиб.

38. Соколов Александр – погиб.

39. Соколов Виктор – погиб.

40. Смирнов Виктор.

41. Смирнов Николай – погиб.

42. Смирнов Павел – погиб.

43. Станиславов Сергей.

44. Смирнов Виктор.

45. Смирнов Геннадий.

46. Смирнов Виктор – погиб.

47. Смирнов Павел – погиб.

48. Соколов Павел.

49. Зоткин Иван.

50. Зоткин ?.

Воевали 3 женщины.

Лапина – Дубова Клавдия.

Лопотина Мария.

Смирнова Анна. Погибло 20 человек

Список семей, проживающих в Зяблове на момент выселения.

Орловы – 7 чел.

Жердевы – 5 чел.

Быстровы – 6 чел.

Вагановы – 2 чел.

Вагановы - 10 чел.

Кремлёвы – 5 чел.

Кочетовы – 8 чел.

Соколовы – 4 чел.

Лопонины - ?.

Оторины – 2 чел.

Лаур – 11 чел.

Егоровы – 6 чел.

Лапины – 7 чел.

Беляковы – 4 чел.

Смирновы – 3 чел.

Орловы – 3 чел.

Вагановы – 4 чел.

Катышевы

Станиславовы 5 чел.

Быстровы – 3 чел.

Стрелковы – 2 чел.

Кочетовы – 4 чел.

Крикуновы – 2 чел.

Веселовы – 5 чел.

Красновы 3 чел.

Прокофьевы – 2 чел.

Орловы – 3 чел.

Баренковы – 4 чел.

Прокуда – 2 чел.

Смирновы – 2 чел.

Родины – 3 чел.

Лихачёвы – 5 чел.

Быстровы – 5 чел.

Быстровы – 8 чел.

Молодовы – 5 чел.

Зоткины – 7 чел.

Соколовы – 6 чел.

Беляковы – 6 чел.

Кудряшовы – 6 чел.

Грибановы – 5 чел.

Зайцевы – 9 чел.

Осенновы – 5 чел.

Голосовы – 5 чел.

Всего: 199 человек

.

Список литературы и источников:

«Список селений Кинешемского уезда». 1903 год,

Кинешемский Райгорархив, библиотечный фонд.

Интернет-ресурсы: Сайт www. Rustrana. ru. Русская цивилизация.

История Горьковского водохранилища.

3. Воспоминания Лебедевой В.В.

4. Воспоминания Соколовой Е.А.

5. Воспоминания Весловой О.Ф.

6. Воспоминания Бровкиной З.Л.

7. Восоминния Быстрова В.А.

8. Воспоминания Кочёминой А.Ю.