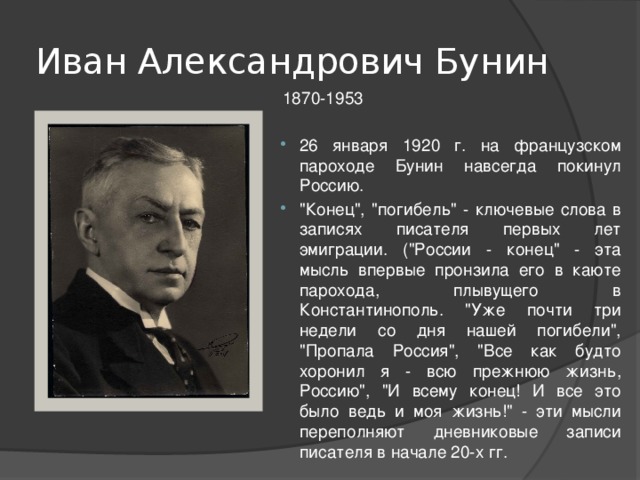

Литература Русского Зарубежья

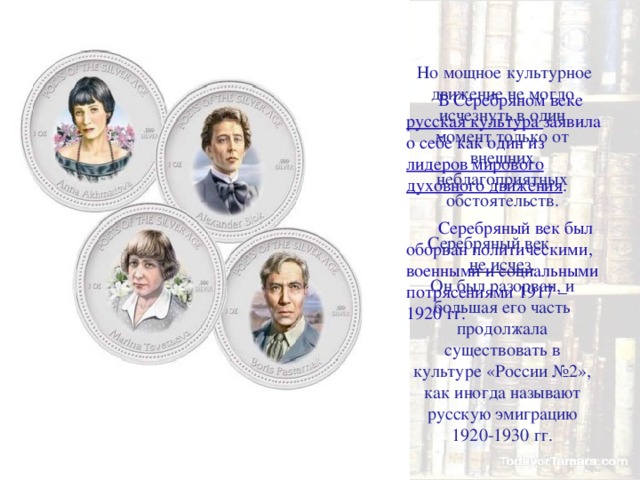

В Серебряном веке русская культура заявила о себе как один из лидеров мирового духовного движения . Серебряный век был оборван политическими, военными и социальными потрясениями 1917 – 1920 гг.

Но мощное культурное движение не могло исчезнуть в один момент только от внешних неблагоприятных обстоятельств.

Серебряный век не исчез . Он был разорван, и большая его часть продолжала существовать в культуре «России №2», как иногда называют русскую эмиграцию 1920-1930 гг.

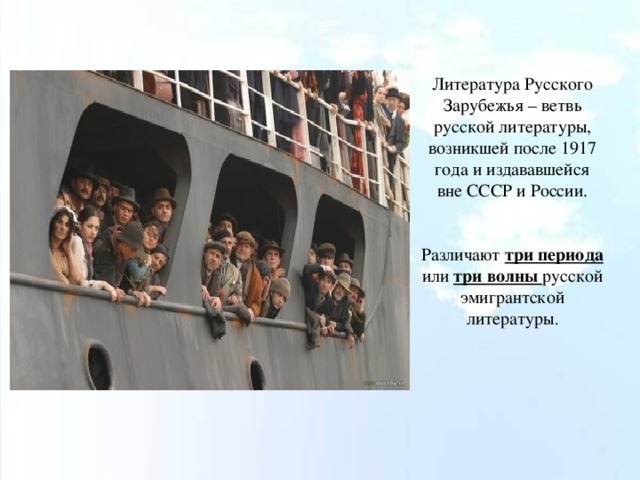

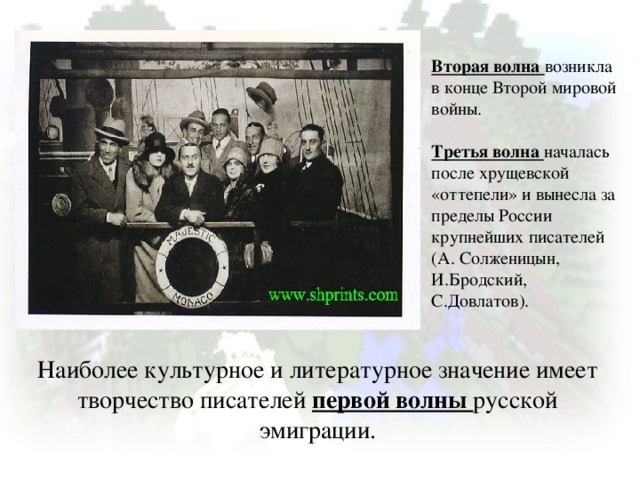

Литература Русского Зарубежья – ветвь русской литературы, возникшей после 1917 года и издававшейся вне СССР и России. Различают три периода или три волны русской эмигрантской литературы .

Первая волна –

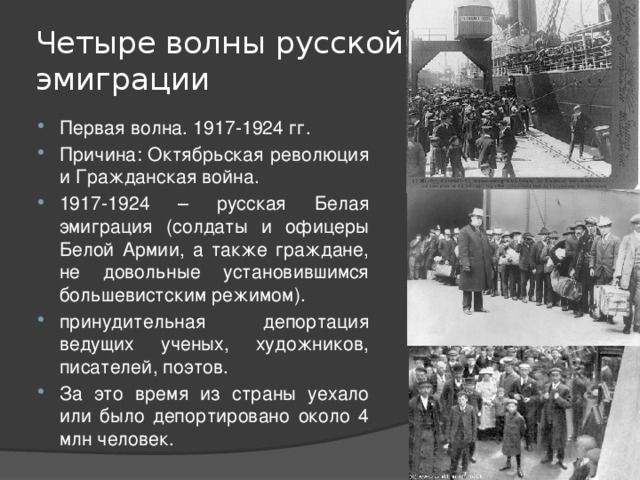

с 1918 до начала Второй мировой войны – носила массовый характер .

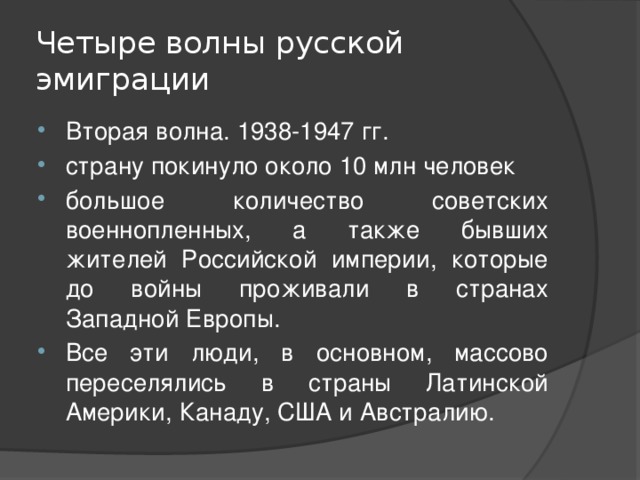

Вторая волна возникла в конце Второй мировой войны. Третья волна началась после хрущевской «оттепели» и вынесла за пределы России крупнейших писателей (А. Солженицын, И.Бродский, С.Довлатов).

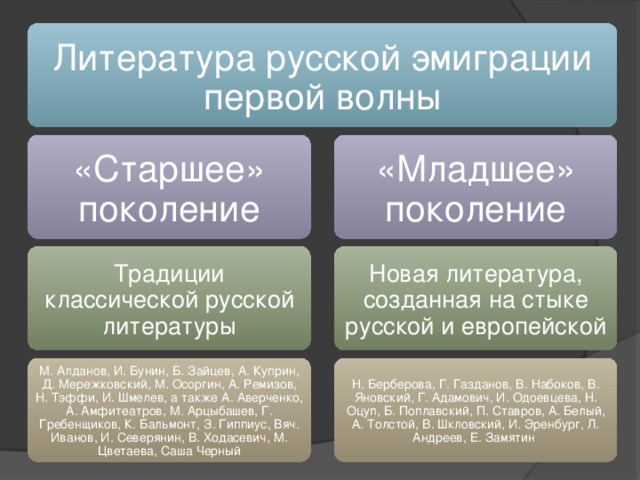

Наиболее культурное и литературное значение имеет творчество писателей первой волны русской эмиграции.

Понятие «русское зарубежье» возникло и оформилось после Октябрьской революции 1917 г., когда Россию массово начали покидать беженцы. После 1917 г. из России выехало около 2 млн. человек. В центрах рассеяния – Берлине, Харбине, Париже - была сформирована «Россия в миниатюре», сохранившая все черты русского общества.

За рубежом выходили русские газеты и журналы, были открыты школы и университеты, действовала Русская Православная Церковь. Но, несмотря на сохранение первой волной эмиграции всех особенностей русского дореволюционного общества, положение беженцев было трагическим: в прошлом - потеря семьи, родины, социального статуса, рухнувший в небытие уклад, в настоящем - жестокая необходимость вживаться в чуждую действительность. Надежда на скорое возвращение не оправдалась, к середине 20-х годов стало очевидно, что России не вернуть и в Россию не вернуться. Боль ностальгии сопровождалась необходимостью тяжелого физического труда, бытовой неустроенностью: большинство эмигрантов вынуждено было завербоваться на заводы "Рено" или, что считалось более привилегированным, освоить профессию таксиста.

К середине 1920-х годов стало очевидным, что России не вернуть и в Россию не вернуться.

.

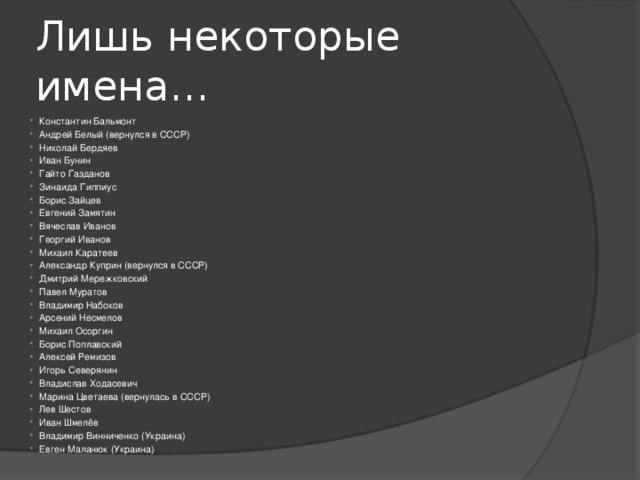

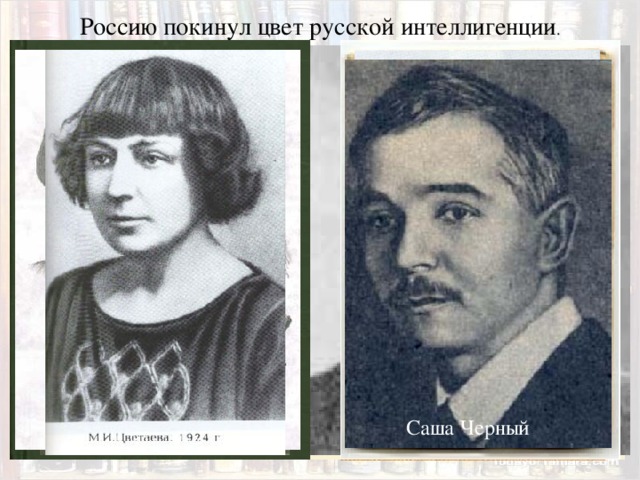

Россию покинул цвет русской интеллигенции .

К.Коровин

Сергей Булгаков

Саша Черный

Алексей Толстой

Аркадий Аверченко

Национальным праздником русской эмиграции стал день рождения А.С.Пушкина

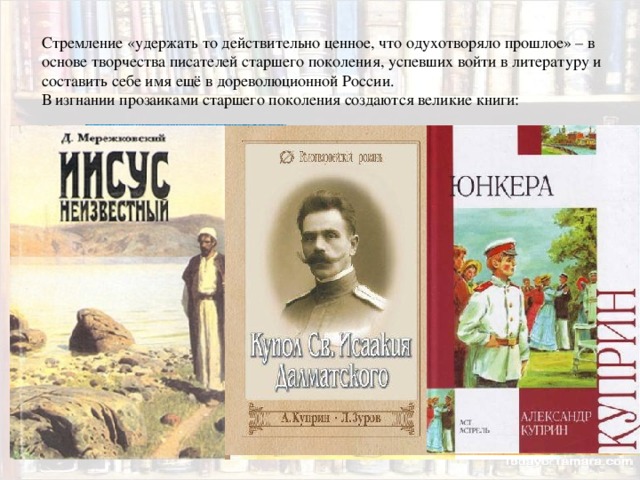

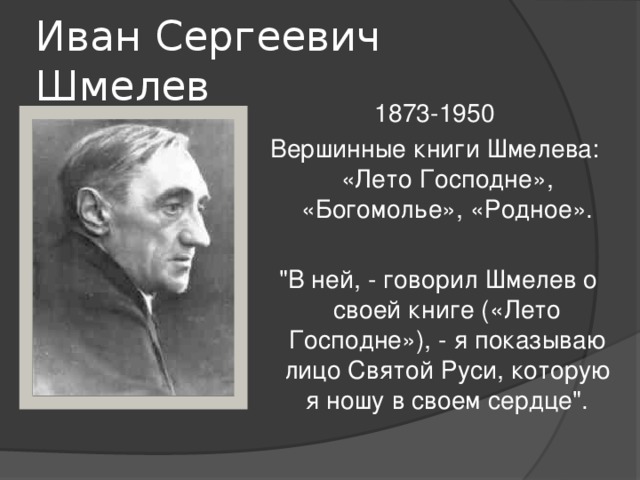

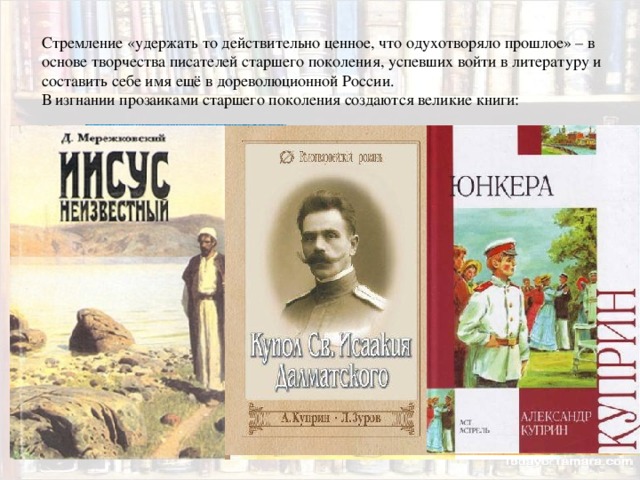

С 1927 года начинается расцвет русской зарубежной литературы, на русском языке создаются великие книги .

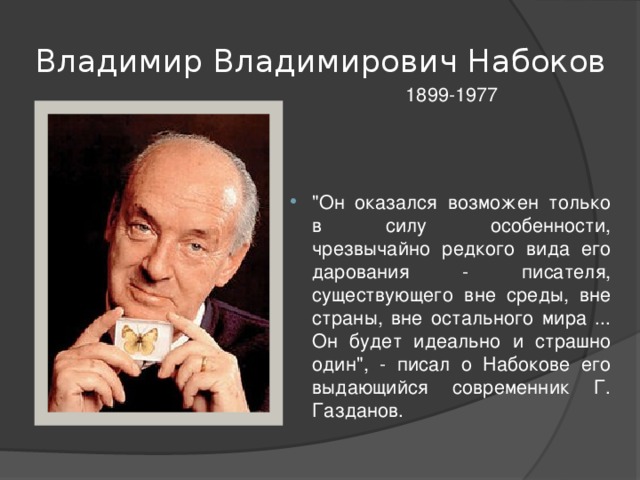

Стремление «удержать то действительно ценное, что одухотворяло прошлое» – в основе творчества писателей старшего поколения, успевших войти в литературу и составить себе имя ещё в дореволюционной России. В изгнании прозаиками старшего поколения создаются великие книги:

Нобелевская премия 1933г.

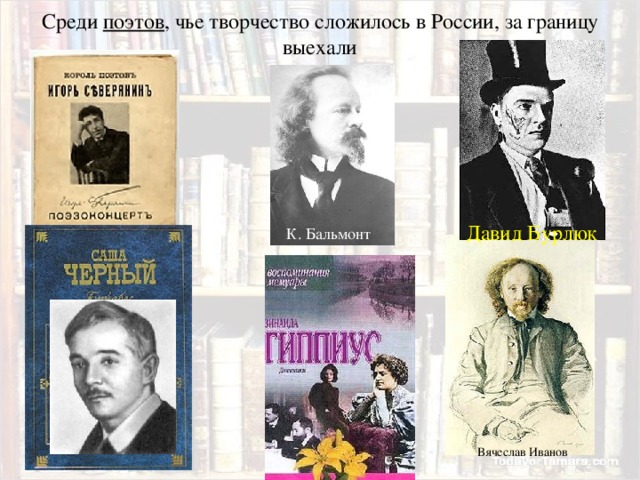

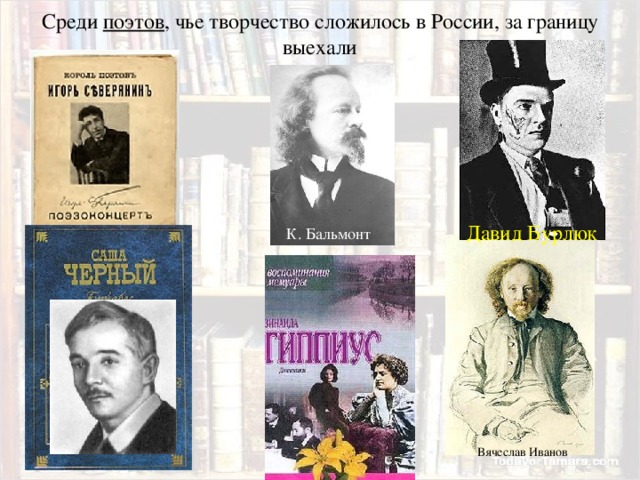

Среди поэтов , чье творчество сложилось в России, за границу выехали

Давид Бурлюк

К. Бальмонт

Вячеслав Иванов

Главным мотивом литературы старшего поколения стала тема ностальгической памяти об утраченной родине.

Наиболее часто используемые темы - это

- тоска по «вечной России»;

- события революции и гражданской войны;

- русская история;

- воспоминания о детстве и юности.

Противопоставляя «вчерашнее» и «нынешнее», старшее поколение делало выбор в пользу утраченного культурного мира старой России, не признавая необходимости вживаться в новую действительность эмиграции.

Это обусловило и эстетический консерватизм «старших»: «Пора бросить идти по следам Толстого?- недоумевал Бунин. – А по чьим следам надо идти?»

Иной позиции придерживалось младшее «незамеченное поколение» писателей в эмиграции.

К «незамеченному поколению» принадлежали молодые писатели, не успевшие создать себе прочную литературную репутацию в России.

Марк Алданов

Владимир Набоков

Набоков и Газданов завоевали общеевропейскую, а в случае с Набоковым, даже мировую славу

Практически никто из младшего поколения писателей не мог заработать на жизнь литературным трудом: Газданов стал таксистом, Кнут развозил товары, Терапино служил в фармацевтической фирме, многие перебивались грошовым приработком.

Характеризуя положение «незамеченного поколения», обитавшего в мелких дешевых кафе Монпарнаса, В.Ходасевич писал: « Отчаяние, владеющее душами Монпарнаса…питается и поддерживается оскорблениями и нищетой..За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра потому, что ночевать негде. Нищета деформирует и само творчество.»

Проверь себя . 1. Сколько периодов русской эмигрантской литературы ты знаешь? Назови даты этих периодов. 2. Какие центры рассеяния русской эмиграции тебе известны? Чем они отличаются? 3. С какого года начинается расцвет русской зарубежной литературы? Какие книги создаются? 4. Назови имена писателей и поэтов эмигрировавших за границу? 5. Каких взглядов в литературе придерживались писатели и поэты старшего поколения? В чем выражается эстетический консерватизм «старших»? 6. Кого называли «незамеченным поколением»?

Продолжи фразу 1. После 1917 года из России уехало… 2. Национальным праздником русской эмиграции стал… 3. Главным мотивом литературы старшего поколения стала…

Если старшее поколение вдохновлялось ностальгическими мотивами, то младшее оставило документы русской души в изгнании, изобразив действительность эмиграции .

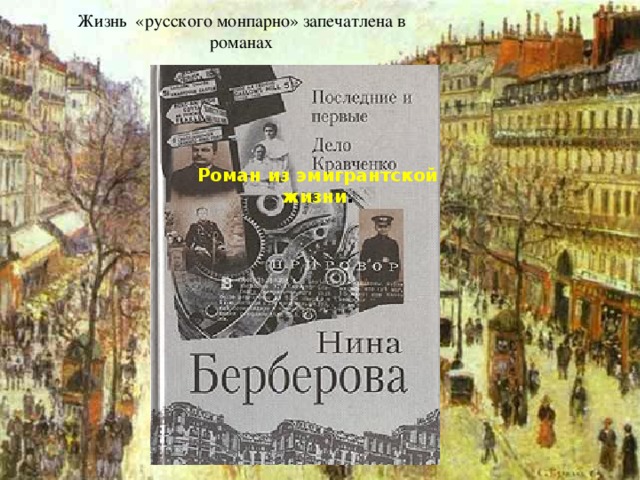

Жизнь «русского монпарно» запечатлена в романах

Аполлон Бе зобразов

Роман из эмигрантской жизни .

Ирина Одоевцева. «Ангел смерти»

Ирина Одоевцева. «Изольда». «Зеркало».

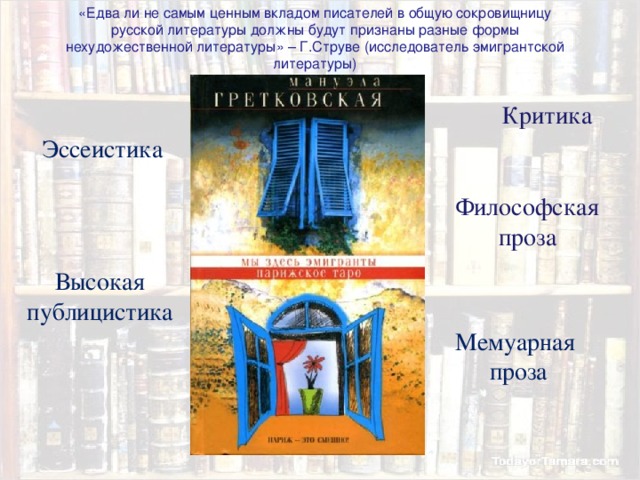

«Едва ли не самым ценным вкладом писателей в общую сокровищницу русской литературы должны будут признаны разные формы нехудожественной литературы» – Г.Струве (исследователь эмигрантской литературы)

Критика

Эссеистика

Философская проза

Высокая публицистика

Мемуарная проза

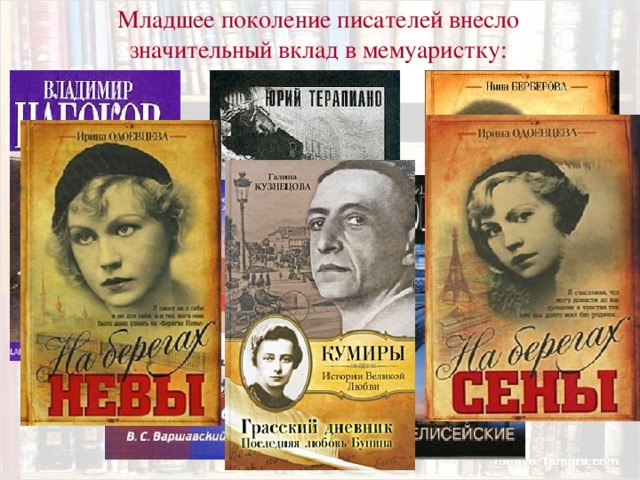

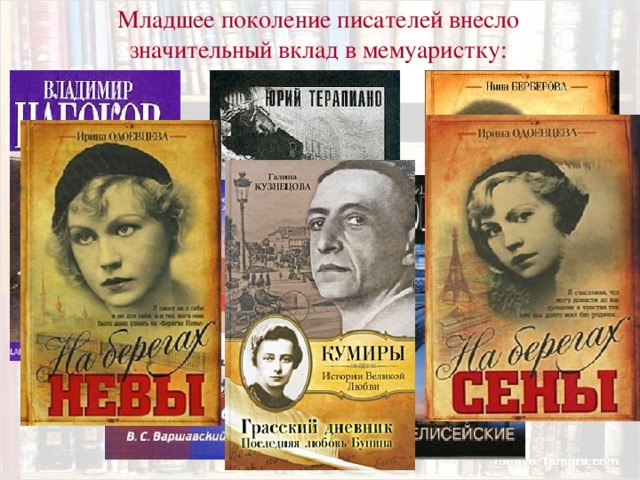

Младшее поколение писателей внесло значительный вклад в мемуаристку:

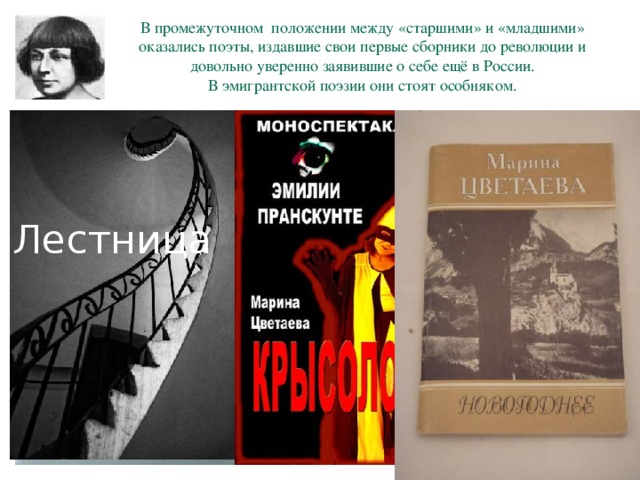

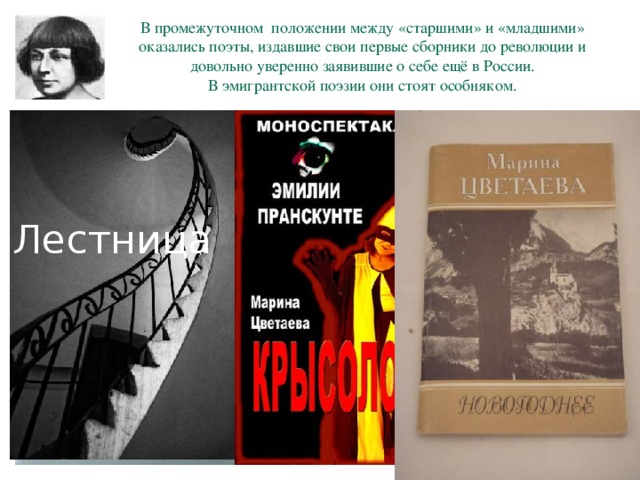

В промежуточном положении между «старшими» и «младшими» оказались поэты, издавшие свои первые сборники до революции и довольно уверенно заявившие о себе ещё в России. В эмигрантской поэзии они стоят особняком.

Лестница

Поэма Горы

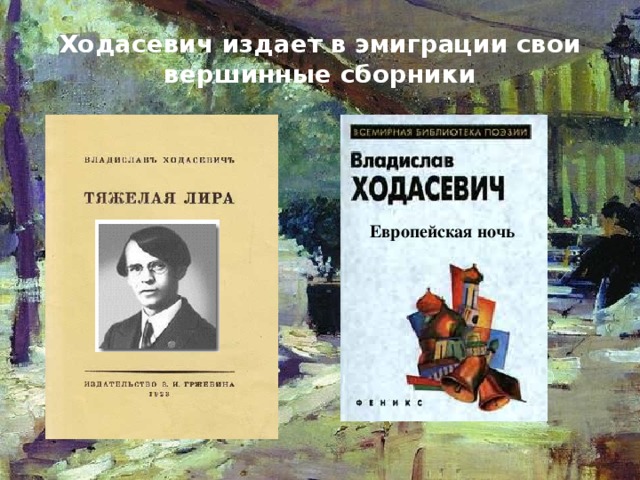

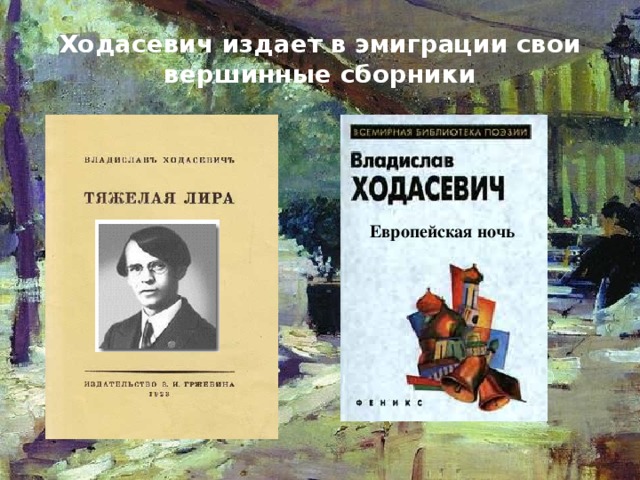

Ходасевич издает в эмиграции свои вершинные сборники

Европейская ночь

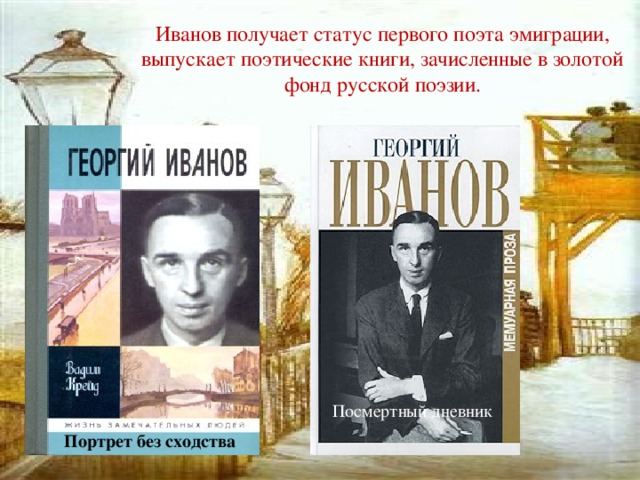

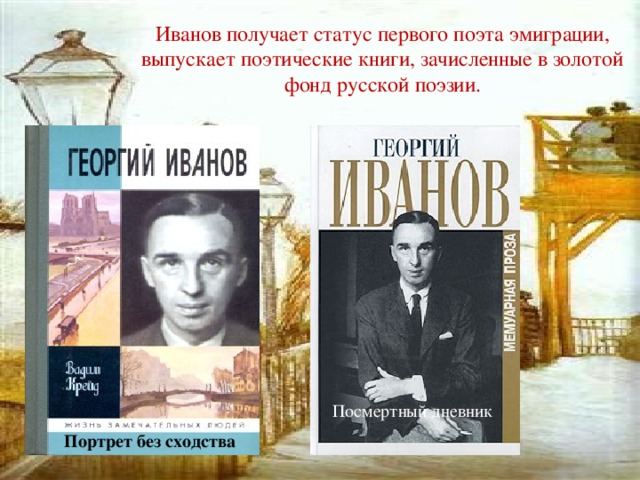

Иванов получает статус первого поэта эмиграции, выпускает поэтические книги, зачисленные в золотой фонд русской поэзии.

Посмертный дневник

Портрет без сходства

Постепенно выделилась специализация культурных центров русской эмиграции:

Париж - литературным

Прага - научным

Берлин был издательским центром

Эмигранты всегда были против властей на их родине, но всегда горячо любили свою родину и отечество и мечтали туда вернуться. Они сохранили русский флаг и правду о России. Истинно русская литература, поэзия, философия и вера продолжала жить в Зарубежной Руси. Основная цель была у всех « донести свечу до родины », сохранить русскую культуру и неиспоганенную русскую православную веру для будущей свободной России.

Эмигрантский быт это в основном дореволюционный русский православный быт (эмиграция не празднует 7-е ноября, 1-е мая и 8-е марта). Праздник праздников у них Пасха, Светлое Христово Воскресение, Рождество, Вознесение, Троица и соблюдаются посты

Для детей устраивается Рождественская елка с Дедом Морозом и подарками ( и ни в коем случае не Новогодняя Елка. Новый Год считается не русским праздником)

День Ангела празднуется, а день рождения почти нет

В домах у них всюду иконы, дома они освящают и на Крещение священник ездит со святой водой и освящает дома. Они хорошие семьянины, разводов имеют мало, хорошие работники, их дети учатся хорошо, и нравственность на высоком уровне.

Проверь себя! 1 . Назови основной мотив произведений писателей младшего поколения эмигрантов? 2. Какие формы нехудожественной литературы привнесли в русскую литературу писатели-эмигранты? 3. Объясни термин «промежуточное положение» некоторых поэтов. Назови этих поэтов. 4. Какова была цель писателей-эмигрантов?

Закончи фразу В эмиграции Берлин был -… Прага -… Париж - …

Тест 1. В эмиграции праздновали а) 7 ноября б) в) 1 Мая г) 8 Марта 2. Для детей устраивали а) б) Новый год 3. Широко отмечали а) День рождения б) в) День Труда

Пасху

Рождественскую елку

День Ангела

Прочитай отрывки из книги Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и ответь на вопрос: «Каким предстает Блок перед читателями в её мемуарах: «Конечно, Блок, как мы все, и, пожалуй, даже больше всех нас, завален работой. Он чуть ли не директор Александринского театра и так честно относится к своим обязанностям, что вникает во все решительно, читает актерам лекции о Шекспире, разбирает с ними роли и так далее. Правда, актёры боготворят его. Монахов на днях говорил: «Мы играем только для Александра Александровича. Для нас его похвала – высшая награда». «Конечно, Блок завален работой. Он к тому же сам таскает дрова на третий этаж и сам колет их, он, такой белоручка, барин. И дома у него сплошной ад, не «тихий ад», а с хлопаньем дверей, с криком на весь дом и женскими истериками. Любовь Дмитриевна, жена Блока, и его мать не выносят друг друга и с утра до ночи ссорятся. Они теперь все вместе поселились. А Блок их обеих любит больше всего на свете». «Блок-загадка. Его никто не понимает. О нем судят превратно…Мне кажется, что я разгадала его. Блок совсем не декадент, не символист, каким его считают. Блок-романтик. Романтик чистейшей воды, и к тому же - немецкий романтик…Немецкая кровь в нем сильно чувствуется и отражается на его внешности. Да, Блок романтик со всеми достоинствами и недостатками романтизма. Этого почему-то никто не понимает, а ведь в этом ключ, разгадка его творчества и его личности.

Эмигранты составили за границей уникальное сообщество. Исключительность его состояла в той сверхзадаче, что поставила перед беженцами из России история: « Ни одна эмиграция… не получала столь повелительного наказа продолжать и развивать дело родной культуры , как зарубежная Русь»

- Сохранение и развитие русской культуры в традициях Серебряного века и ставит эмиграцию 20-х – 30-х годов в положение культурного феномена.

- Ни вторая, ни третья волны эмиграции из России общих культурно-национальных задач не ставили.

По составу группа высылаемых «неблагонадежных» (первая волна эмиграции) сплошь состояла из интеллигенции, в основном интеллектуальной элиты России: профессора, философы, литераторы, журналисты.

Эту акцию эмигрантские газеты назвали «щедрым даром» для русской культуры за рубежом.

За рубежом они стали основателями исторических и философских школ, современной социологии, важных направлений в биологии, зоологии, технике.

«Щедрый дар» Российскому зарубежью обернулся потерей для Советской России целых школ и направлений, прежде всего, в исторической науке, философии, культурологии, други х гуманитарных наук.

Высылка 1922 года была самой крупной государственной акцией большевистской власти против интеллигенции после революции. Но не самой последней. Ручеек высылок, отъездов и просто бегства интеллигенции из Советского Союза иссяк только к концу 20-х годов, когда между новым миром большевиков и всей культурой старого мира опустился «железный занавес» идеологии.

К 1925 – 1927 гг. окончательно сформировался состав «России №2». В эмиграции доля профессионалов и людей с высшим образованием превышала довоенный уровень.

Активному продолжению духовных традиций Серебряного века способствовала и высокая доля культурных людей в составе эмиграции. Создалась уникальная ситуация: нет государства, нет своего правительства, нет экономики, нет политики, - а культура есть.

Распад государства не влечет за собой гибели нации!

Только гибель культуры означает исчезновение нации !

Эта эфемерная « Россия №2 », не имея ни столицы, ни правительства, ни законов, держалась только одним – сохранением прежней культуры России в инокультурном, инонациональном окружении. В этом эмиграция видела единственный исторический смысл случившегося, смысл своего существования.

« Мы не в изгнании. Мы – в послании », - говорил Д.С.Мережковский.

Задача сохранения культуры исчезнувшей старой России переросла в миссию русской эмиграции.

«Наша цель – твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас». И.А.Бунин

«Мы не покинули Россию, мы унесли её с собой».

Роман Гуль .

В ситуации национального «рассеяния» русский язык оказался главным признаком принадлежности к ушедшей России. Газеты, журналы, книги – все это было единственным действенным способом сохранения и передачи культурных традиций.

Газеты, журналы, книги - стали самым действенным средством объединения эмиграции.

Для налаживания некоего подобия национальной духовной жизни требовалось творческое объединение.

Духовная жизнь эмиграции стала собираться вокруг небольших интеллектуальных точек тяготения: издательств, образовательных и просветительских учреждений.

Достаточно быстро сформировались эмигрантские библиотеки и архивы.

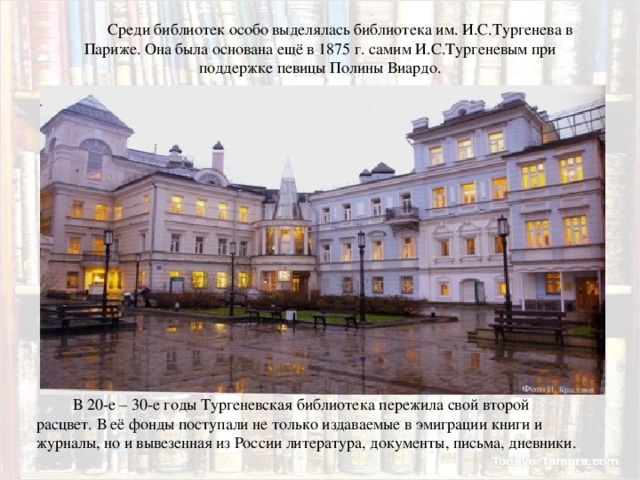

Среди библиотек особо выделялась библиотека им. И.С.Тургенева в Париже. Она была основана ещё в 1875 г. самим И.С.Тургеневым при поддержке певицы Полины Виардо.

В 20-е – 30-е годы Тургеневская библиотека пережила свой второй расцвет. В её фонды поступали не только издаваемые в эмиграции книги и журналы, но и вывезенная из России литература, документы, письма, дневники.

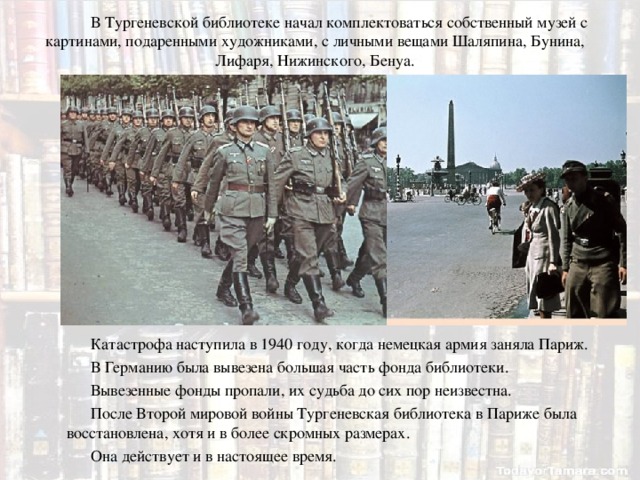

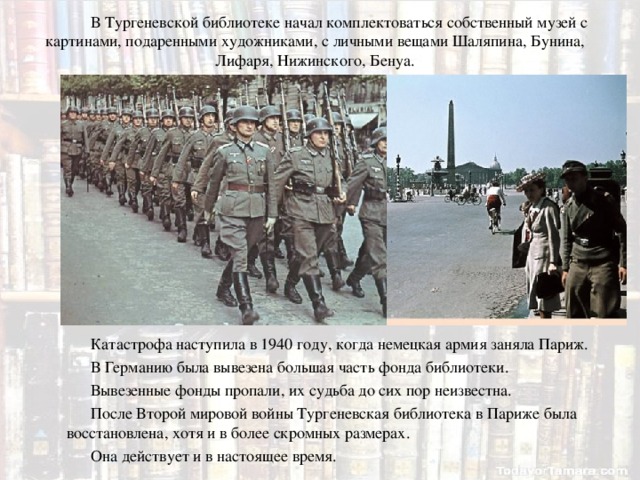

В Тургеневской библиотеке начал комплектоваться собственный музей с картинами, подаренными художниками, с личными вещами Шаляпина, Бунина, Лифаря, Нижинского, Бенуа.

Катастрофа наступила в 1940 году, когда немецкая армия заняла Париж.

В Германию была вывезена большая часть фонда библиотеки.

Вывезенные фонды пропали, их судьба до сих пор неизвестна.

После Второй мировой войны Тургеневская библиотека в Париже была восстановлена, хотя и в более скромных размерах.

Она действует и в настоящее время.

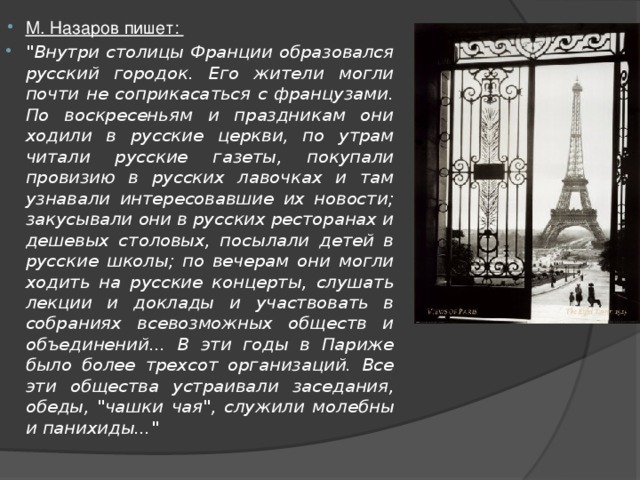

Русские культурные центры в эмиграции обеспечивали своего рода «защиту» от иной культурной среды, способствовали сохранению собственных культурных традиций .

Было создано столько чисто русских учреждений, что можно было родиться, учиться, жениться, работать и умереть, не сказав ни слова по-французски.

Среди эмигрантов даже бытовала такая шутка: «Хороший город Париж, только французов здесь многовато».

Для налаживания интеллектуального общения интеллигенция во многом словно вернулась к формам культурной жизни начала 19 века: литературным салонам, кружкам, клубам.

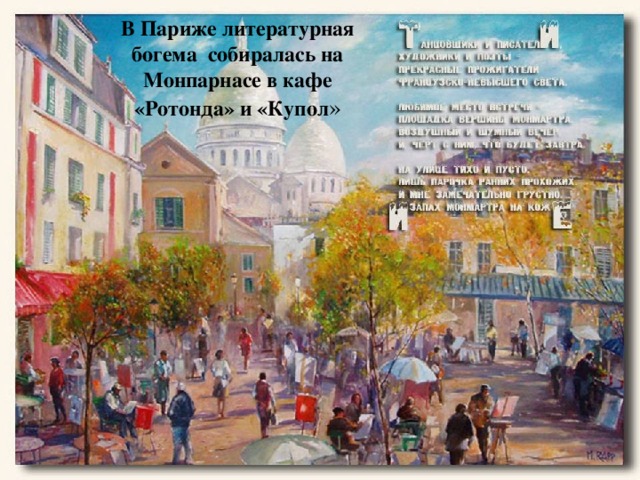

В Париже литературная богема собиралась на Монпарнасе в кафе «Ротонда» и «Купол »

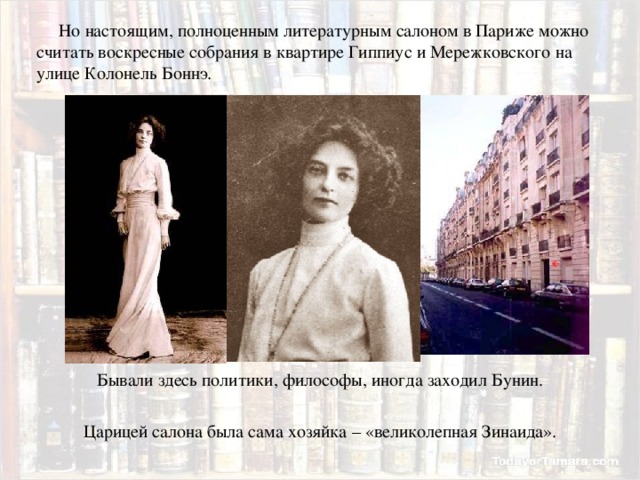

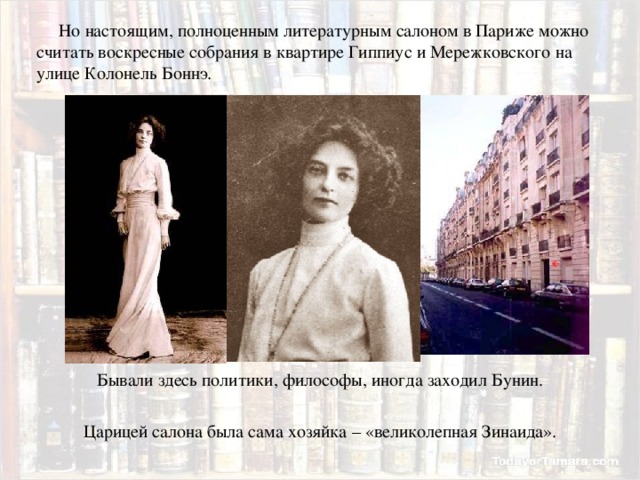

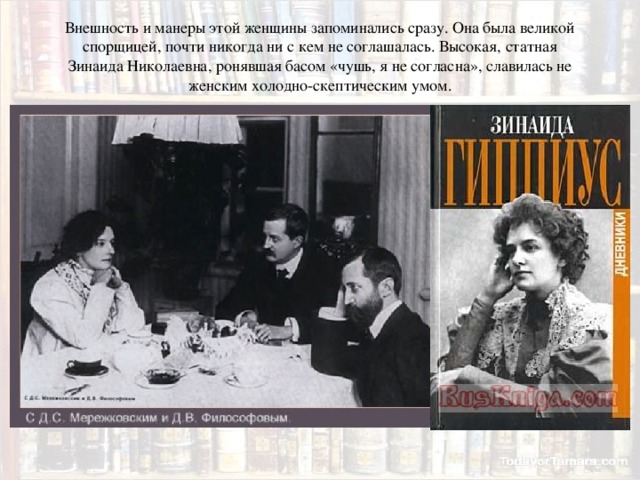

Но настоящим, полноценным литературным салоном в Париже можно считать воскресные собрания в квартире Гиппиус и Мережковского на улице Колонель Боннэ.

Бывали здесь политики, философы, иногда заходил Бунин.

Царицей салона была сама хозяйка – «великолепная Зинаида».

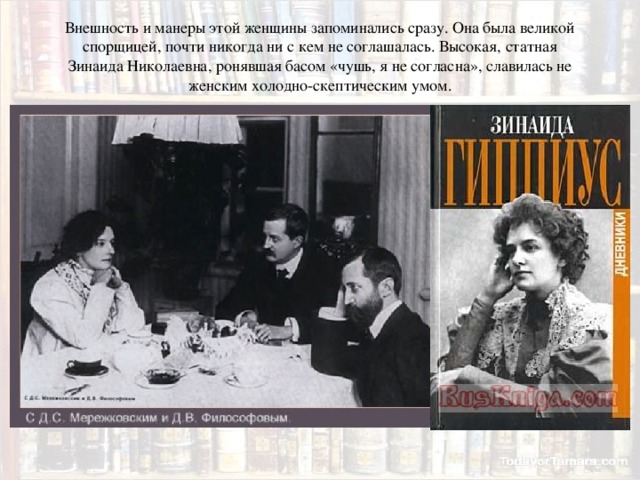

Внешность и манеры этой женщины запоминались сразу. Она была великой спорщицей, почти никогда ни с кем не соглашалась. Высокая, статная Зинаида Николаевна, ронявшая басом «чушь, я не согласна», славилась не женским холодно-скептическим умом.

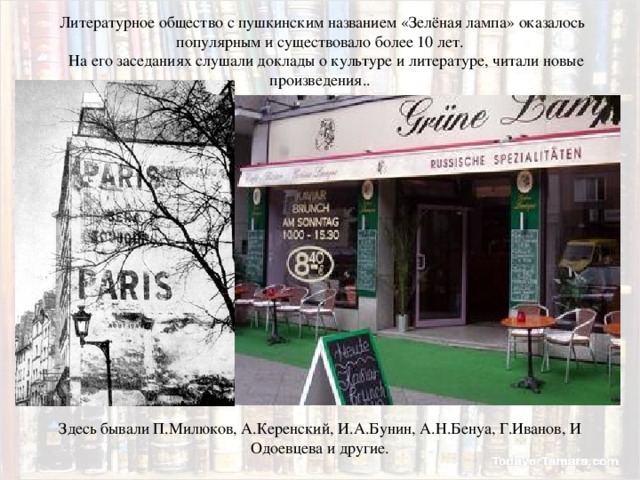

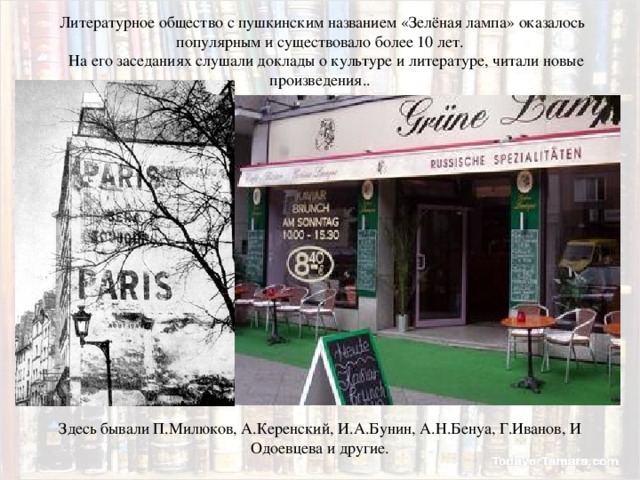

Литературное общество с пушкинским названием «Зелёная лампа» оказалось популярным и существовало более 10 лет. На его заседаниях слушали доклады о культуре и литературе, читали новые произведения..

Здесь бывали П.Милюков, А.Керенский, И.А.Бунин, А.Н.Бенуа, Г.Иванов, И Одоевцева и другие.

Основным механизмом существования русской культуры за рубежом явился принцип «культурного гнезда», который предполагал тесное взаимодействие всех сфер творчества: литературы, музыки, живописи, сценографии.

Относительно более консервативными стали и художественные вкусы: реализм, символизм, модерн.

Авангардные поиски 10-х гг. в эмиграции не прижились.

Взаимодействие художников в эмиграции подчас оборачивалось прямой жизненной необходимостью выживания.

Проверь себя

- Почему общество, которое составили эмигранты, считается уникальным?

В чём его исключительность?

2. О каком «щедром даре» русских писали

эмигрантские газеты?

3. Что вы знаете о России №2?

4. Какой способ объединения эмигрантов был самым

действенным?

Продолжи фразу!

- «Ни одна эмиграция не получала столь повелительного наказа…»

- «В эмиграции доля профессионалов и людей с высшим образованием…»

- «Распад государства не влечет за собой… Только… означает…»

- Дмитрий Мережковский говорил: «Мы не в изгнании. Мы….»

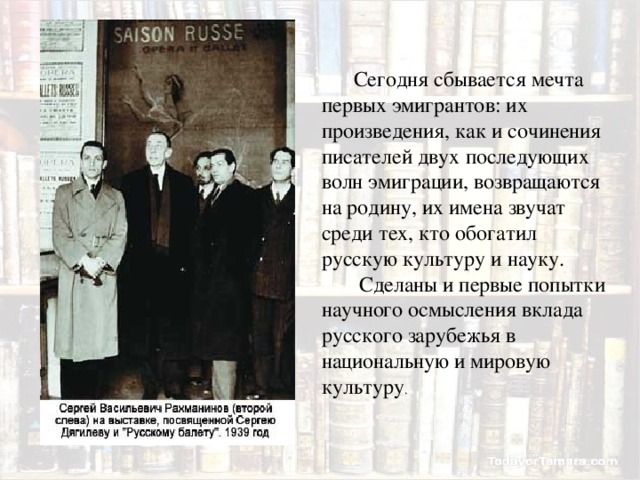

Сегодня сбывается мечта первых эмигрантов: их произведения, как и сочинения писателей двух последующих волн эмиграции, возвращаются на родину, их имена звучат среди тех, кто обогатил русскую культуру и науку. Сделаны и первые попытки научного осмысления вклада русского зарубежья в национальную и мировую культуру .