Работа с текстом «Это интересно!»

Крупнейший английский математик и философ Бертран Рассел в книге «Человеческое назначение» писал: «допустим, что я иду с приятелем ночью и что мы потеряли друг друга. Мой приятель кричит: “Где вы?” Отвечаю: “Я здесь”. Наука не признаёт такого языка. Она скажет: “В 11.32 пополудни 30 января 1948 года Бертран Рассел находится в пункте 4°3’29” западной долготы и 53°16’14” северной широты”».

Да, действительно, это фраза подлинно научного языка. В чём же его суть, специфика, как появился он на свете?

Каждый стиль появляется в своё время — тогда, когда в обществе созрели условия для его формирования, когда язык достигает высокой степени развития. Время появления научного стиля разное в разных странах.

Так в средние века, в эпоху феодализма, «учёным языком» всей Западной Европы была латынь — международный язык науки. С одной стороны, это было удобно: учёные независимо от своего родного языка могли читать сочинения друг друга. Но, с другой стороны, такое положение мешало формированию научного стиля в каждой стране. Поэтому развитие его протекало в борьбе с латынью. На основе национальных языков формировались средства, необходимые для выражения научных положений, мыслей.

Первый научный журнал был издан только 5 января 1655 г. при Французской академии («Журнал учёных»). В настоящее время выпускается более 50 тысяч научных журналов.

Начало формирования языка русской науки относится к первой трети ХVIII века. Именно в этот период Российская академия опубликовала ряд трудов на русском языке. В 30-е годы ХVIII века язык научных книг был самым обработанным и совершенным среди различных литературных жанров. И это неудивительно, если вспомнить научные творения таких крупных учёных, как М. В. Ломоносов, С. П. Крашенинников, П. И. Рачков, И. И. Лепёхин и другие.

Однако в этот период и позднее — вплоть до начала ХХ века — язык науки ещё не выделился в самостоятельный функциональный стиль. Он был ещё очень близок к языку художественной

Работа с текстом «Это интересно!»

Крупнейший английский математик и философ Бертран Рассел в книге «Человеческое назначение» писал: «допустим, что я иду с приятелем ночью и что мы потеряли друг друга. Мой приятель кричит: “Где вы?” Отвечаю: “Я здесь”. Наука не признаёт такого языка. Она скажет: “В 11.32 пополудни 30 января 1948 года Бертран Рассел находится в пункте 4°3’29” западной долготы и 53°16’14” северной широты”».

Да, действительно, это фраза подлинно научного языка. В чём же его суть, специфика, как появился он на свете?

Каждый стиль появляется в своё время — тогда, когда в обществе созрели условия для его формирования, когда язык достигает высокой степени развития. Время появления научного стиля разное в разных странах.

Так в средние века, в эпоху феодализма, «учёным языком» всей Западной Европы была латынь — международный язык науки. С одной стороны, это было удобно: учёные независимо от своего родного языка могли читать сочинения друг друга. Но, с другой стороны, такое положение мешало формированию научного стиля в каждой стране. Поэтому развитие его протекало в борьбе с латынью. На основе национальных языков формировались средства, необходимые для выражения научных положений, мыслей.

Первый научный журнал был издан только 5 января 1655 г. при Французской академии («Журнал учёных»). В настоящее время выпускается более 50 тысяч научных журналов.

Начало формирования языка русской науки относится к первой трети ХVIII века. Именно в этот период Российская академия опубликовала ряд трудов на русском языке. В 30-е годы ХVIII века язык научных книг был самым обработанным и совершенным среди различных литературных жанров. И это неудивительно, если вспомнить научные творения таких крупных учёных, как М. В. Ломоносов, С. П. Крашенинников, П. И. Рачков, И. И. Лепёхин и другие.

Однако в этот период и позднее — вплоть до начала ХХ века — язык науки ещё не выделился в самостоятельный функциональный стиль. Он был ещё очень близок к языку художественной литературы. Вот, например, отрывок из научной работы Вл. Вагнера «Об окраске и мимикрии у животных», написанной в 1901 г.:

«И вот в течение всех лет моих наблюдений я нашёл паука этого вида только однажды и нашёл его совершенно случайно: глядя на ветку с другой целью и заметив быстро мелькнувшее по ветке существо, тотчас же исчезнувшее из глаз; после тщательных поисков на месте исследования животного я наконец заметил паука-почку».

Нетрудно заметить, как далёк этот текст от современных аналогичных по теме работ, суховатых и лаконичных. Автор присутствует в нём не только как исследователь, но и как писатель, делящийся своими впечатлениями и переживаниями.

Как же развивался научный язык далее? Если наметить общую линию эволюции, основное направление развития научной речи от начала ХХ века к современности, то это прежде всего стремление к формированию собственной системы языковых средств, обособленной и замкнутой, стремление к строгому и чёткому изложению мыслей, к отталкиванию от художественного стиля, к исключению всего эмоционального и образного.

Основная задача научного стиля — предельно ясно и точно донести до читателя сообщаемую информацию.

Сфера применения научного стиля очень широка. Это один из стилей, оказывающих значительное влияние на литературный язык. Совершающаяся на наших глазах научно-техническая революция вводит во всеобщее употребление огромное количество терминов. Компьютер, дисплей, экология, стратосфера, солнечный ветер — эти и многие другие термины перешли со страниц специальных изданий в повседневный обиход. Если раньше толковые словари составлялись на основе языка художественной литературы, то сейчас описание развитых языков мира невозможно без учёта научного стиля и его роли в жизни общества.

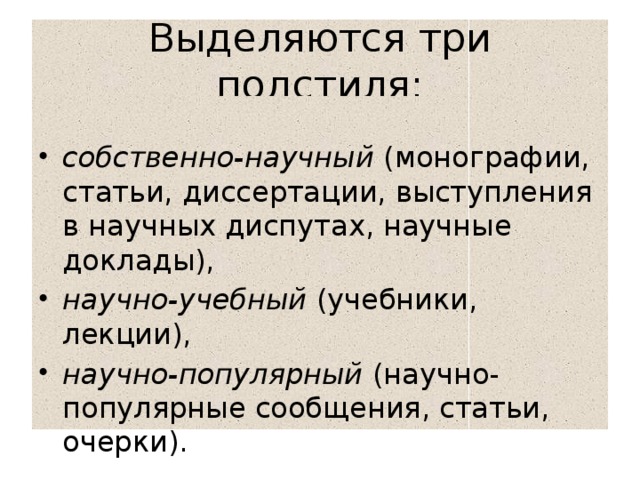

Широкое интенсивное развитие научного стиля привело к формированию в его рамках многочисленных жанров, таких как: статья, монография, учебник, патентное описание (описание изобретения), реферат, аннотация, диссертация, лекция, инструкция. Каждому жанру присущи свои индивидуально-стилевые черты, однако они не нарушают единство стиля, наследуя его общие признаки и особенности.

литературы. Вот, например, отрывок из научной работы Вл. Вагнера «Об окраске и мимикрии у животных», написанной в 1901 г.:

«И вот в течение всех лет моих наблюдений я нашёл паука этого вида только однажды и нашёл его совершенно случайно: глядя на ветку с другой целью и заметив быстро мелькнувшее по ветке существо, тотчас же исчезнувшее из глаз; после тщательных поисков на месте исследования животного я наконец заметил паука-почку».

Нетрудно заметить, как далёк этот текст от современных аналогичных по теме работ, суховатых и лаконичных. Автор присутствует в нём не только как исследователь, но и как писатель, делящийся своими впечатлениями и переживаниями.

Как же развивался научный язык далее? Если наметить общую линию эволюции, основное направление развития научной речи от начала ХХ века к современности, то это прежде всего стремление к формированию собственной системы языковых средств, обособленной и замкнутой, стремление к строгому и чёткому изложению мыслей, к отталкиванию от художественного стиля, к исключению всего эмоционального и образного.

Основная задача научного стиля — предельно ясно и точно донести до читателя сообщаемую информацию.

Сфера применения научного стиля очень широка. Это один из стилей, оказывающих значительное влияние на литературный язык. Совершающаяся на наших глазах научно-техническая революция вводит во всеобщее употребление огромное количество терминов. Компьютер, дисплей, экология, стратосфера, солнечный ветер — эти и многие другие термины перешли со страниц специальных изданий в повседневный обиход. Если раньше толковые словари составлялись на основе языка художественной литературы, то сейчас описание развитых языков мира невозможно без учёта научного стиля и его роли в жизни общества.

Широкое интенсивное развитие научного стиля привело к формированию в его рамках многочисленных жанров, таких как: статья, монография, учебник, патентное описание (описание изобретения), реферат, аннотация, диссертация, лекция, инструкция. Каждому жанру присущи свои индивидуально-стилевые черты, однако они не нарушают единство стиля, наследуя его общие признаки и особенности.